Los Minneapolis Lakers llegan a Charleston, en West Virginia, dispuestos a jugar su enésimo partido de exhibición. Corre el año 1958. Martin Luther King aún predica en el desierto. Rosa Parks acaba de ser noticia en todo el país por el mero hecho de sentarse en un autobús. El Mississippi sigue ardiendo al son de los tambores del Ku-Klux-Klan. Son tiempos de viajes eternos por todo el país para ganarse las habichuelas. La NBA, como competición, no da suficientes ingresos y jugadores, técnicos y propietarios tienen que pasear su talento como los cómicos de la posguerra española.

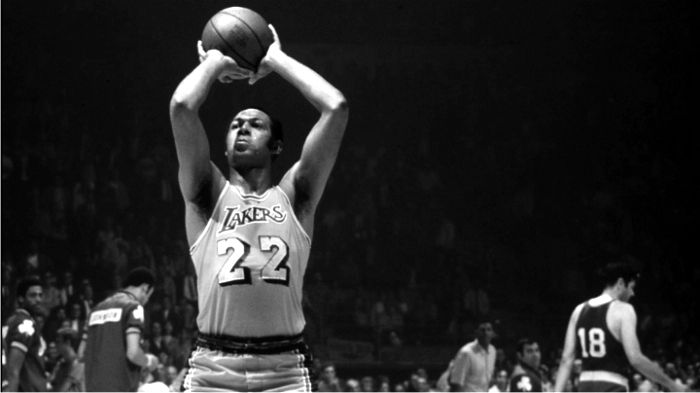

¿Qué atractivo tienen los Lakers, último clasificado de la anterior temporada, para que les llamen de todos lados? Los tiempos de George Mikan quedan ya muy lejos, casi una década atrás. La franquicia hace aguas en lo deportivo pero está aún peor en lo económico y los rumores de un traslado se intensifican cada temporada. Sin embargo, hay una esperanza: un chico salido de la casi desconocida Universidad de Seattle, con apenas 1,95 m de altura —si llega— pero una variedad de registros descomunal: Elgin Baylor, el número uno del draft después de perder la final de la NCAA.

La primera derrota de las muchas que vendrían.

Baylor es eléctrico e imparable. En un tiempo en el que el baloncesto profesional es poco más que coger el rebote, salir disparado al aro contrario y tirar un gancho a una mano o lanzar la bola contra la tabla a ver si alguno de los altos coge el rebote, Baylor lleva el deporte a otro escalón: salta, machaca, vuela en sus suspensiones, agarra el balón con una mano y lo pasa hacia atrás o en el aire o después de bote. Es Magic Johnson veinte años antes de Magic Johnson. Es Julius Erving una década antes de Julius Erving.

Pero es mucho más: aparte de un excelente anotador (más de treinta puntos de media en sus tres años de universitario, uno en Idaho y dos en Seattle), Baylor coge rebotes como un animal pese a su escasa estatura. Diez, quince, incluso veinte por partido. Coge el rebote, sube la bola, culmina el contraataque o se la pasa a un compañero invisible. Si Bill Russell ha revolucionado en solo un par de años la posición de pívot, Baylor está llamado a ser el alero del futuro.

El único problema de Baylor es que es negro. No es poco problema en 1958. De entrada, ser negro ya le había costado muchos problemas para conseguir una buena beca en una universidad con un buen programa de baloncesto. Pese a ser elegido el número uno de su promoción, llega a una liga donde prácticamente nadie se atreve a jugar con más de dos negros en su plantilla. De hecho, los Saint Louis Hawks de Bob Petit vienen de ganar el título con un equipo compuesto enteramente por blancos.

La raza es un tema que se olvida dentro de la cancha —salvo cuando los paletos de turno te lo recuerdan desde la grada entre amenazas e insultos— pero que resulta imposible de orillar fuera del pabellón. Nada más llegar a Charleston, los Minneapolis Lakers se dirigen al hotel donde tienen las habitaciones reservadas. El conserje procede a repartir llaves hasta que se dirige al entrenador, John Kundla, y le dice, sin desviar siquiera la mirada hacia los aludidos, que «esos tres de ahí no pueden dormir aquí, este es un sitio con reputación».

Esos tres de ahí, obviamente, son los tres negros del equipo: Boo Ellis, Ed Fleming y Elgin Baylor. Tampoco pueden comer en la mayoría de restaurantes de la ciudad, reservados para blancos, como mucho que se busquen algo en la estación de autobuses Greyhound. Kudla da las gracias por el consejo, devuelve todas las llaves y deja claro que en un sitio así no va a dormir ninguno de sus chicos. Todos se van a otro hotel donde sí aceptan afroamericanos, pero el daño ya está hecho. Baylor, lleno de rabia, decide no jugar el partido. Puede que sea un novato, puede que aún tenga que ganarse un nombre como profesional, pero desde luego no es un mono de feria.

Su compañero de equipo, Rod Hundley, natural de Charleston, le intenta convencer de que juegue el partido. «Hazlo por mí, Elgin —dice—. Hazlo por los que han venido a verte». Pero no hay manera. «Somos amigos», insiste Rod. «Sí —concede Baylor—, pero también soy un ser humano, y todo lo que quiero es que me traten como un ser humano». Boo Ellis y Ed Fleming acaban vistiéndose y jugando. Baylor ni siquiera se quita el traje. A partir de ese momento, todos sabrán con quién están tratando.

De rookie del año a profanador del Boston Garden

Baylor está a la altura de todas las expectativas aquel primer año. No solo gana el premio al mejor rookie sino que lo hace con unas medias descomunales (veinticinco puntos y quince rebotes por partido) y lleva a los Lakers a la final de la NBA, donde son arrasados por los Boston Celtics. Los de Red Auerbach inician así una racha de ocho títulos consecutivos, liderados por los míticos Bob Cousy, Sam Jones, Tom Heinsohn, K. C. Jones, Bill Sharman y por supuesto el mencionado Bill Russell.

Su progresión parece imparable. Claramente, el chico juega a otra cosa. Los partidos de cuarenta puntos y veinte rebotes se amontonan hasta que llega el gran día: con la franquicia ya alojada en Los Ángeles, le mete setenta y un puntos a los New York Knicks un 15 de noviembre de 1960. Será el récord de los Lakers hasta que Kobe Bryant decida meterles ochenta y uno a los Toronto Raptors en enero de 2006. Acaba la temporada con 34,8 puntos por partido, segundo máximo anotador detrás del inevitable Wilt Chamberlain.

Con todo, su mejor temporada está por llegar y será la siguiente, la 1961/62, probablemente la mejor temporada que ningún jugador haya hecho en la historia de la NBA. Es un año espectacular: el año de los cincuenta puntos por partido de Wilt Chamberlain o el del triple doble de media de Oscar Robertson. Baylor se queda en «solo» 38,3 puntos y 18,6 rebotes por partido… pero lo más impresionante es que lo hace mientras cumple con sus obligaciones como reservista en Seattle.

Su vida entre semana pertenece al Ejército de Estados Unidos, duerme en barracones, hace la instrucción, se prepara para un posible e inminente conflicto en el sudeste asiático… y cuando llega el viernes por la noche, pide un permiso, coge un avión adonde sea que les toque jugar a los Lakers, hace doblete de sábado-domingo y regresa de nuevo a Seattle pasando por mil aeropuertos, sus asientos de clase turista y sus noches sin dormir.

Baylor casi promedia cuarenta puntos y veinte rebotes sin entrenar en todo el año. En su tiempo libre, podría decirse. Sin jugar con sus compañeros más que dos días a la semana, suficiente para que todos le tengan como el referente que es. Aquel año es el segundo en el equipo de Jerry West, un base blanco tremendamente sólido y excelente tirador. Su conexión es inmediata. Juntos se van fácilmente a los setenta puntos por partido y llevan a los Lakers de nuevo a la final, de nuevo frente a los Celtics. La situación no tiene nada que ver con la de tres años atrás: los Lakers ganan el segundo partido en Boston pero pierden el cuarto en Los Ángeles, una constante a lo largo de toda la década.

El quinto partido siempre es el decisivo en este tipo de situaciones con empate a dos en la serie. Se juega en el Boston Garden. Los Celtics van ya por tres campeonatos consecutivos y buscan el cuarto. Una victoria, en ese sentido, sería clave, podrían sentenciar luego en campo contrario o en el séptimo partido, de nuevo delante de su orgullosa hinchada. Sin embargo, Baylor se cruza en su camino. Anota sesenta y un puntos y coge veintidós rebotes. Nadie, jamás, ha conseguido números así en una final de la NBA. Ni Jordan, ni Chamberlain, ni Shaquille O´Neal, ni Kobe Bryant ni LeBron James… Sesenta y un puntos, veintidós rebotes y la victoria.

Solo queda rematar la hazaña en casa, pero los Lakers vuelven a venirse abajo. La serie se va al séptimo partido. Con empate en el marcador y apenas un segundo en el cronómetro, el balón llega a Frank Selvy, que tira solo a unos cuatro metros del aro. Es el lanzamiento que puede cambiar la historia de la NBA y de la rivalidad entre Celtics y Lakers. No entra. Ni siquiera se acerca. El partido se va a la prórroga y ahí vuelven a ganar los locales. Un año más tarde, más de lo mismo: en el último año de Cousy y el primero de Havlicek, los Celtics ganan a los Lakers en seis partidos. Es la tercera final perdida por Baylor, de nuevo máximo anotador de la serie con treinta y cuatro puntos, quince rebotes y cuatro asistencias por partido. No será ni mucho menos la última.

La lesión de rodilla: un antes y un después

Baylor se establece como la gran estrella de la NBA o al menos la gran estrella que no mide más de dos metros. Siempre fiel a sus principios, en el All Star de 1964 se alía con Bill Russell y otros jugadores para sabotear el encuentro. Piden un plan de pensiones para los jugadores después de su retirada. El baloncesto profesional empieza poco a poco a calar en un país dominado por el béisbol, el fútbol americano y el hockey sobre hielo, pero los jugadores siguen siendo poco más que mulas de carga.

A veinte minutos del inicio del partido, retransmitido por la NBC a nivel nacional, no hay acuerdo. La NBC le dice al presidente —aún no comisionado— Walter Kennedy que como les deje tirados se puede olvidar de ellos para siempre. Entre la espada y la pared, Kennedy acepta un acuerdo con el sindicato de jugadores, que se benefician del arrojo de Baylor como se beneficiaron buena parte de los negros de Charleston después de su plante de 1958.

Deportivamente, todo va más o menos bien dentro de lo que es vivir bajo el dominio aplastante de los Celtics. En 1965, los Lakers, basándose casi en exclusiva en el combo West-Baylor, llegan a la final de la Conferencia Oeste contra los Baltimore Bullets. No parece un rival complicado, pero de repente Baylor nota algo en la rodilla. Le falla, no consigue apoyar bien, siente dolor. Sigue jugando, clasifica a los Lakers para su cuarta final pero apenas puede jugar cinco minutos casi entre lágrimas ante los Celtics, que se pasean a gusto sin su archienemigo delante.

La lesión es grave. Mucho más grave de lo que se pensaba. Una lesión de rodilla en los sesenta puede dejarte fuera del baloncesto para siempre y desde luego afecta el juego de Baylor, muy físico y muy aéreo. Al año siguiente, su media de anotación baja a los 16,6 puntos por partido y el equipo está perdido sin él. Sus continuas penetraciones a canasta se convierten en tiros de tres o cuatro metros, donde también es efectivo pero no causa el mismo daño. Tiene que confiar más en su excelente visión de juego, su manejo del balón a una mano, con la derecha o con la izquierda, para dar el pase sorprendente cuando nadie lo espera.

El mal año ayuda a los Lakers a recomponer el equipo. West y Baylor ya no están tan solos: llegan Gail Goodrich y Leroy Ellis, dos excelentes complementos. En 1966, los Lakers vuelven a plantarse en la final, pero siguen sin tener antídoto bajo el aro para el poderío de Bill Russell. En una serie agónica, los de Baylor consiguen remontar un 3-1 en contra para empatar a tres (tendrían que pasar cincuenta años exactos para que algo así volviera a suceder: esta temporada, en el Warriors-Cavaliers). Sin embargo, caen en el séptimo, en un extraño partido donde, pese a ir perdiendo 95-85 a falta de cuarenta segundos, puro de Auerbach ya encendido y humeante, consiguen ponerse 95-93 antes de rendirse definitivamente. Baylor recupera su mejor forma: veinticinco puntos y trece rebotes por partido.

Sería la última temporada de Auerbach en el banquillo, sustituido por el propio Russell. Lo mejor de la rivalidad estaba aún por llegar.

La llegada de Chamberlain y los globos del techo del Fórum

Tras un año de descanso, cortesía de los Sixers de Wilt Chamberlain, la final Celtics-Lakers se repite por sexta vez en diez años —quinta en los últimos siete— en 1968. Conforme los Celtics van envejeciendo, la distancia parece reducirse, pero sigue habiendo un punto competitivo que separa a los dos equipos. La historia es la misma de casi todos los años: los Lakers ganan en el Boston Garden para perder inmediatamente esa ventaja en el Fórum de Inglewood, su nuevo alojamiento en Los Ángeles. Liderados por Sam Jones y John Havlicek y con Bailey Howell, Larry Siegfried y Don Nelson —ex de los Lakers— como complementos de lujo, los Celtics vuelven a ganar en seis partidos.

Baylor promedia veintiséis puntos, doce rebotes y cinco asistencias por partido. Su lesión parece olvidada, aunque la edad también le persigue a él. Tiene ya treinta y cinco años y el sueño del anillo le sigue esquivando. Aparte de Goodrich y Ellis, Jack Kent Cooke, el propietario de la franquicia, ha potenciado el equipo con Archie Clark, Tom Hawkins y Mel Counts. Como eso no basta, lanza un órdago a lo grande y va a por Wilt Chamberlain. Wilt, como loco por cambiar Philadelphia por Hollywood, donde confía en ganarse una carrera cuando acabe con el baloncesto, se convierte en el gran fichaje de la temporada y la garantía de que, esta vez sí, los Lakers conseguirán el anillo.

Y la verdad es que todo parece ir bien. Los Lakers acaban la liga regular como segundo mejor equipo, con cincuenta y cinco victorias en ochenta y dos partidos, solo dos menos que los Baltimore Bullets del novato Wes Unseld. En los playoffs se deshacen con cierta facilidad de los San Francisco Warriors y los Atlanta Hawks hasta llegar a la final donde se enfrentan, cómo no, contra los Celtics, en el que es el último año de Bill Russell como jugador-entrenador.

Todo el mundo da por muertos a los de Boston. Su presencia en la final ya es una sorpresa. La media de edad de su cinco inicial supera los treinta años y solo han podido ganar cuarenta y ocho partidos en liga regular, acabando cuartos de su conferencia. Aun así, son los Celtics. Aun así, están en la final y consiguen ganar sus tres partidos en casa —el cuarto, el decisivo, con una canasta inverosímil de Sam Jones sobre la bocina— y jugársela en el Forum de Inglewood, donde les esperan más de diez mil seguidores de los Lakers, la banda de la Universidad de South California y un montón de globos esperando para la celebración final.

Aquel partido merece un artículo aparte y lo tienen aquí. El resumen es que Baylor anota veinte puntos, Jerry West se va a los cuarenta y dos, lo que le vale el MVP de la final… y los Lakers vuelven a perder, esta vez por dos puntos de diferencia, cortesía de una improbable canasta de Don Nelson. El palo es descomunal. Tan descomunal que la leyenda negra continuará al año siguiente, cuando con casi el mismo equipo llegan a su octava final en trece años y la vuelven a perder, esta vez contra los New York Knicks de Willis Reed, Walt Frazier y el lesionado Phil Jackson.

West no basta, Baylor no basta y por no bastar, no basta ni Wilt Chamberlain. California vive sus años de gloria pero tiene que acostumbrarse a la derrota temporada tras temporada de su equipo emblemático de baloncesto. Baylor tiene ya treinta y seis años e intuye que la retirada está cerca. Lo que no imagina es hasta qué punto.

El último baile de Elgin Baylor y el anillo que acabó subastado

En el primer partido de la temporada 1970/71, Baylor se destroza el tendón de Aquiles. Es una de esas lesiones malditas con muy mal pronóstico pero, con todo, Baylor lucha, se opera, se recupera a marchas forzadas y llega a jugar un último partido antes del final de temporada, aunque a un nivel que no le permite llegar a los playoffs. Ahí, los Lakers ganan en siete partidos a los Chicago Bulls, pero son masacrados en cinco por los Milwaukee Bucks de Oscar Robertson y Lew Alcindor, en adelante Kareem Abdul-Jabbar.

Durante el verano, Baylor se mata a entrenar. Tiene treinta y siete años pero una fe enorme en sus posibilidades. No va a rendirse así como así. Con él, la prensa vuelve a dar a los Lakers como favoritos al título. Siguen West y Chamberlain, Gail Goodrich está en el mejor momento de su carrera y aparece en escena Jim McMillan, un gran complemento. Sin embargo, el principio de temporada no es el soñado, precisamente: después de cuatro victorias en los primeros cuatro partidos, los Lakers pierden tres de los siguientes cinco y surgen las primeras críticas.

Baylor sale desde el banquillo y promedia doce puntos y seis rebotes por partido en unos veinticinco minutos. Para un hombre con las dos piernas destrozadas no está mal. De hecho, cualquiera que promedie doce puntos y seis rebotes por partido ahora mismo puede dar por hecho que alguien va a venir a ofrecerle un contrato de cinco millones de dólares por temporada. Sin embargo, para Baylor es una miseria. No se siente al cien por cien. No cree que esté ayudando a sus compañeros y está convencido de que sin él les iría mucho mejor.

Lo piensa mucho y al final lo hace público: se retira. Podría seguir hasta final de temporada, por supuesto, pero no tiene sentido. Se marcha de la NBA con ocho finales perdidas y el estigma de eterno perdedor. Como si le persiguiera una maldición, nada más apartarse del equipo, los Lakers ganan treinta y tres partidos seguidos para un total de sesenta y nueve en la liga regular. Un récord que duraría veintiséis años, hasta que lo batieron los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1996.

Por supuesto, ganan el título, el primero de la franquicia desde que se mudara a Los Ángeles. El primero para Jerry West, el primero para el entrenador Bill Sharman, el segundo para Wilt Chamberlain en doce años de carrera.

Cuando la NBA reparte los anillos, no hay para Baylor. No está en el equipo campeón, figura como retirado y da igual que haya jugado los nueve primeros partidos de liga. Su nombre se mantendrá al margen del triunfo y en el fondo a él le parece bien porque no siente que se lo haya ganado. Los Lakers le hacen uno especial, calcado al de sus excompañeros y Elgin lo acepta por no hacerles el feo, pero lo guarda como un reconocimiento más, sin alharacas, a la altura de sus premios universitarios o su trofeo al mejor novato de 1958, hace ya catorce años.

Tan poco suyo lo siente que en 2014 decide subastarlo. Cree que le hará más ilusión a cualquier otro fan de los Lakers o del baloncesto. Tras su retirada de las canchas, pasa sin éxito por los banquillos y se pasa más de veinte años acumulando fracasos en los Clippers, con sus chaquetas chillonas llamando la atención en cada noche del draft. Solo en 2006, cuando por fin el hermano pobre de Los Ángeles consigue ganar más del cincuenta por ciento de sus partidos, le dan el premio a Ejecutivo del Año, pero no sirve de mucho: a las pocas temporadas el equipo vuelve a ser una ruina y el polémico Donald Sterling decide prescindir de sus servicios.

Queda, sin embargo, la leyenda. El perdedor más ilustre de la NBA. El hombre que se rebeló contra los estereotipos y solo se retiró cuando él quiso. Once veces All-Star, más de veintisiete puntos y trece rebotes de media por partido a lo largo de trece temporadas como profesional. El récord de anotación de las finales, al que solo Jordan se ha acercado en los últimos años. Cuando le preguntan qué final le ha dolido más perder, contesta sin dudarlo que la de 1962, aquel tiro de Selvy que no cambió la historia. Quizá debería haber recibido él el balón, quizá debería haber intentado palmearlo una vez que se veía que no iba a entrar…

Ya no importa. Lo que sucedió, sucedió, y da igual que sucediera ocho veces. Baylor se acerca a los ochenta, igual que West, los dos al rebufo de Russell, como siempre. Su nombre apenas les suena a los que celebran las canastas de James, Curry y compañía, pero él lo lleva con la resignación del que sabe que durante dos-tres años fue el mejor, que cambió la historia del deporte y que, si todos pueden disfrutar de una jubilación más o menos dorada, es en parte por su inconformismo y su terquedad. Quizá de vez en cuando se pase por Charleston, pida una habitación en un hotel y cene en un restaurante caro. Por darse el gusto y comprobar que, al fin y al cabo, la guerra que de verdad contaba es la que ha acabado ganando.

Gail Goodrich. Passim

Articulazo!

Connie Hawkins. Manos gigantes

Sublime artículo. Keep it up!

Pingback: Elgin Baylor, el hombre que perdió ocho finales y ganó una guerra

Dios mío, qué manera tan patética de defender!!!!

El lesionado es willis Reed. Sslio cojeando solo para intimidar y lo consiguio