La Tierra es un cementerio enorme alrededor del Sol. Sobre los animales extintos en tiempos recientes, que es otra manera de llamar a las bestias ahora míticas como el pájaro dodo y la paloma migratoria, Philip Hoare ha escrito que de su existencia solo tenemos como testimonio las palabras de terceros, en especial cuando sus atributos físicos parecen ridículos o imposibles. Algunos dinosaurios y otras tantas formas de megafauna, previas y posteriores, tienen el beneficio del récord fósil, que no es cualquier cosa si se toman en cuenta las condiciones puntuales que deben cumplirse para que ocurra el proceso de mineralización. Pero estas evidencias, en museos y en colecciones privadas, o como pequeños souvenirs que se compran en la carretera, no son un archivo completo de lo que ha sido. En verdad causa vértigo pensar en todo lo que ha caminado sobre este planeta a lo largo de los milenios, todas esas formas de vida de las que no sabemos, ni sabremos, absolutamente nada.

Gracias a los datos compilados desde los albores de la ciencia moderna, además de las ventajas de vivir en una civilización altamente tecnológica en la que todo queda registrado y etiquetado, es fácil creer que es poco lo que queda por conocer del mundo y el universo, y ahí caeríamos en el mismo error de toda esa gente educada que décadas o siglos antes pensó de la misma forma. Si le hubiéramos preguntado a un médico del Renacimiento su opinión sobre el futuro de su profesión, tal vez hubiera hablado de una refinación de los instrumentos quirúrgicos o de los remedios a base de plantas. La anestesia y los rayos X, desarrollos espontáneos del progreso, no hubieran figurado en su horizonte. Si podemos decir una cosa positiva sobre el futuro es que nunca resulta ser como pensamos que será.

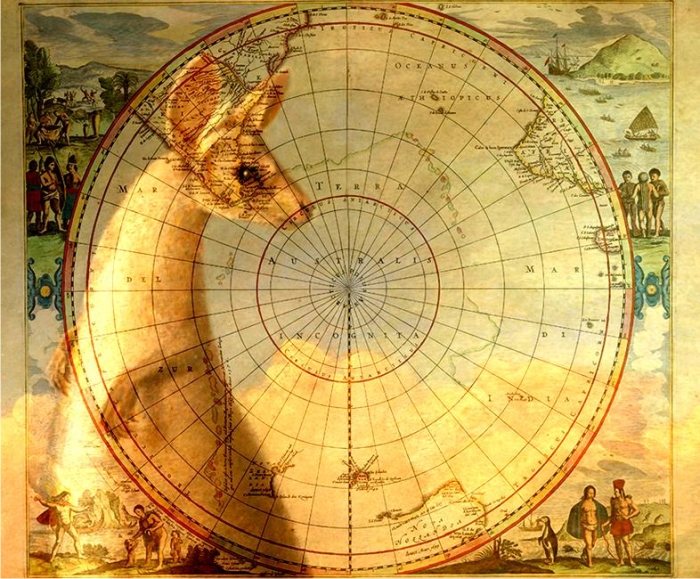

Hic sunt dracones. Ya se ve esta advertencia escrita sobre las costas del este asiático en un globo terráqueo del siglo XVI, el Hunt-Lenox. Ahí, en esas regiones desconocidas, los europeos veían dragones. Pero la práctica de mitificar las periferias del mundo es más antigua aún, se ve en las historias, en las cartas náuticas y los mapas de exploradores medievales y clásicos; monstruos y leyendas de pueblos exóticos en las regiones limítrofes del conocimiento. Algo parecido a lo que ocurría con los bestiarios cristianos, donde las descripciones de animales que hoy parecen ordinarios, ya sean leones, ballenas o linces, se confundían con las de unicornios, basiliscos, y krakens, criaturas que bien pudieron ser invenciones de sus autores y las fuentes folclóricas en las que se documentaban, o auténticas exageraciones y testimonios confusos de fauna verdadera.

¿Qué validez tiene decir esto además de encontrar una justificación para lo desconocido? Demasiada, si se piensa que es el mismo principio detrás de la criptozoología, la cual en los últimos treinta o cuarenta años, tal vez más, no ha disfrutado de la buena consideración del discurso científico y la cultural oficial. En parte esto es culpa de los mismos criptozoólogos y el aparato mediático del que se han rodeado, dígase libros escritos sin ningún rigor, revistas chillonas que da vergüenza comprar incluso en los supermercados —no vayan a creer los demás que somos tontos— y el infotainment de canales de televisión por satélite que será mejor no mencionar pero que todos sabemos cuáles son. Una lástima, pues detrás de cada supuesto avistamiento de pies grandes en los bosques americanos o plesiosauros en los lochs escoceses, en las orillas de cada fraude, y no hay que olvidar que la historia natural está llena de ellos, se encuentran los auténticos interesados en lo que falta por descubrir, junto con los testigos desgraciados de algo que no pudieron discernir, pero que en su imaginario personal tiene una forma, nombre e identidad.

Donde la ciencia se topa con una laguna, la imaginación encuentra un océano. Después de vagabundear por el desierto de Gobi, otro tipo de océano, los escitas hablaron a los griegos sobre los grifos, aves con cuerpo de león que cuidaban tesoros y devoraban a quienes se atrevían a explorar sus dominios en busca de oro. Fue una leyenda, como cualquier otra, que con los siglos pasó de la curiosidad de cronistas y exploradores a los manuales de bestias que se encuentran en los juegos de vídeo y de rol. Pero hace setenta millones de años los protoceratops, cuadrúpedos con pico y no más grandes que una oveja, vivían en las estepas y montes de todo ese territorio. No es descabellado suponer que, esparcidos por el desierto y los valles, los escitas pudieron haber encontrado restos fósiles de estos habitantes del Cretácico, como ya ha sugerido la folclorista Adrianne Mayor. Así, gracias un instinto narrativo y la necesidad de catalogar el mundo, lo desconocido tomó su forma quimérica en esas tierras enormes.

La lejanía y la vastedad del espacio y el tiempo tienden a fomentar estos recursos de la imaginación, aunque la vida real se encarga de hacer la retroalimentación. Solo hay que ver el catálogo de lo que se sabe ha existido para reconocer la diversidad de formas que han poblado el planeta. Tampoco es necesario viajar millones de años hacia el pasado o el futuro —eso, al final, qué importa cuando hablamos de tiempo profundo— cuando tenemos el aquí y ahora. Arriba, muy arriba, en las aguas del Ártico, viven los narvales, cetáceos emparentados con las belugas y más conocidos como unicornios marinos gracias a su cuerno frontal, en realidad un colmillo que sirve de órgano sensorial. Estos cuernos pueden alcanzar hasta los tres metros de largo y en la Edad Media eran considerados talismanes de la buena suerte. Los boticarios y alquimistas gustaban de triturarlos hasta obtener un polvo fino con el que preparaban cosméticos y medicinas, los nobles los codiciaban como cetros, y los artistas, enamorados de su estructura espiral, lo regalaron al caballo para que se volviera el unicornio de la fantasía. Todo suena como un cuento de hadas, y la mayoría lo pensaríamos de no ser por la cantidad de documentación que existe, incluyendo fotografías y vídeos. Y, aun así, ¿cuántos de nosotros hemos visto un narval, o un casuario, un rinoceronte blanco o una ballena azul? ¿Cuantos de nosotros tenemos una experiencia directa de todo lo que existe? En una época en la que abunda la manipulación de los datos y la imagen digital, en la que cada vez es más lícito dudar del Estado, los medios y la autoridad, qué importa si es científica, política o eclesiástica, caemos en la cuenta de que muchas veces es en las palabras y las experiencias de los otros como podemos tener una ilusión sobre la certidumbre del mundo en el que vivimos. De nuevo la advertencia de Hoare.

La historia natural se construye con la arcilla caliente de las tierras desconocidas y el rumor sobre lo que ahí se oculta. Durante años el picozapato fue considerado una leyenda por los zoólogos europeos, hasta que algunos especímenes fueron llevados a las universidades y sociedades científicas por exploradores que se internaron en África. Lo mismo ocurrió con el ornitorrinco, que al aparecer desconcertó tanto a los naturalistas cuando llegó de Australia, que pensaron debía de ser un fraude hecho por algún marino chino o japonés, algo así como la sirena de Fiji. En su concepción de la realidad, un animal con el cuerpo de un topo y el hocico de un pato no tenía lugar en la Tierra racional y bien catalogada que los expertos como ellos comenzaban a pavimentar.

Algunas veces, incluso el conocimiento certero de lo que está ahí afuera toma formas mágicas. En 1770 George Stubbs, el mejor retratista de animales de su tiempo, hizo dos pinturas sobre esos otros dos habitantes emblemáticos de las tierras australes. En El canguro de Nueva Holanda lo que se ve es un ratón de tamaño desproporcionado, erguido en lugar de erecto, de rostro amable, sin bolsa, y mucho más grácil de lo que un marsupial de su tipo debería ser. Si parece la interpretación liberal de un canguro auténtico es porque Stubbs, quien por lo general usaba especímenes vivos para sus retratos, tomó la piel de uno muerto que encontró en la costa y le dio forma gracias al relleno de goma y aire. Por otro lado, Retrato de un perro grande, hecho a base de rumores y descripciones vagas, muestra a un zorro inexistente en lugar de un dingo. A su crédito, ambas son las primeras pinturas sobre fauna australiana en el arte occidental y tanto es su valor científico y cultural que se vieron involucradas en una pequeña disputa en 2012 entre el Reino Unido y Australia.

Lo más interesante sería preguntarnos si estos animales, tal como fueron retratados por Stubss, no son interpretaciones equivocadas de los verdaderos, sino especímenes reales, perdidos en algún lugar del espacio, el tiempo y la memoria, residuos de leyendas. Después de todo, el outback es un lugar enorme, y como los bosques americanos, el fondo de los lochs escoceses y el desierto de Gobi, son extensiones salvajes, no del todo conocidas, tierra fértil para la imaginación.

Y es que a pesar de que parezca que no hay nada nuevo en la Tierra, detrás de las nubes y bajo las montañas, una postura cada vez más fácil de tomar conforme nos volvemos cínicos y sofisticados en estos días de información instantánea, la verdad es que aún queda todo lo demás. El fondo del mar, para fin práctico, es un abismo inexplorado y quién sabe qué cosas habrá ahí. La red de grutas y cavernas a nuestros pies aún no cuenta con un mapa detallado, falta visitar el resto de los planetas y cada vez es más certero que desconocemos gran parte de lo que se encuentra más allá de Neptuno. Luego está el espacio profundo, el de las galaxias, las estrellas de neutrones y los agujeros negros, y a partir de ese extremo llegamos a otro espacio, uno interior, el de la consciencia y la inconsciencia, con sus países y sus monstruos, la terra incognita que aún no ha sido cartografiada a pesar de todos los intentos por embotellarla en explicaciones neurológicas y psicológicas. Un país íntimo y lejano rodeado por un océano difícil de navegar.

Pingback: Terra incognita | museomendoza

Gracias por el artículo