No sé si es por haber nacido horas antes de que se encontraran sus restos o por ser una adolescente cuando la cara de Leonardo DiCaprio llenaba las salas de cine, pero el descubrimiento del Titanic siempre me ha llamado especialmente la atención. La historia de cómo se llegaron a localizar los restos del mítico trasatlántico es útil a la hora de encontrar salida a situaciones cuya solución se resiste a los caminos tradicionales. A día de hoy, cuando muchos problemas políticos y sociales a los que nos enfrentamos parecen inabordables, ejemplos como este pueden recordarnos las ventajas de ensayar estrategias de aquello que los psicólogos conocen como pensamiento lateral, tan utilizando en el mundo de los negocios, y que busca dar respuestas en contextos que parecen callejones sin salida.

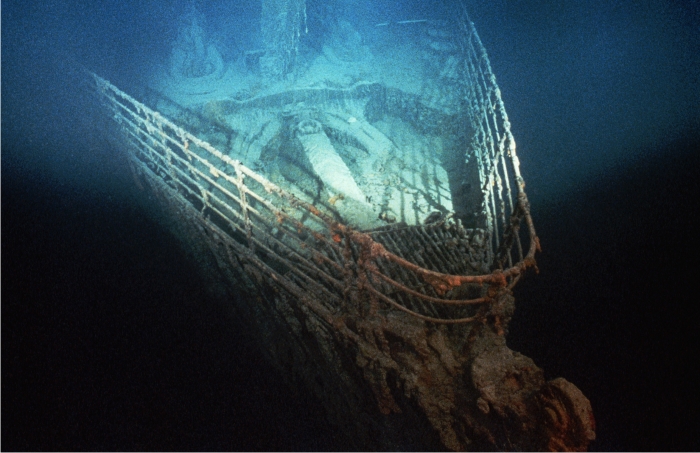

El 1 de septiembre de 1985, setenta y tres años después de su naufragio, se encontraban a tres mil ochocientos metros de profundidad los restos del que se había apodado como el «inhundible». Días después la prensa internacional se hacía eco de la noticia. Y no era para menos. A lo largo de siete décadas habían sido muchos los intentos frustrados por encontrar la localización exacta del mítico transatlántico que había partido de Southampton en dirección a Nueva York el 10 de abril de 1912.

Los primeros intentos para encontrar sus restos se iniciaron inmediatamente después de su naufragio. La localización aproximada era conocida, ya que había sido retransmitida por la tripulación durante el hundimiento la madrugada del 15 de abril de 1912 tras la colisión con un iceberg. Y además existían muchos incentivos para hacerlo. Entre ellos, el hecho de que entre los más de dos mil pasajeros que transportaba se encontraban miembros de grandes fortunas como los Astors, los Guggenheims, o los Widener, que formaron un consorcio con el objetivo de encontrarlo. Pero las dificultades técnicas, las restricciones tecnológicas, el mal tiempo y hasta la falta de fondos hicieron fracasar el proyecto. El posterior estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que se postergaran nuevos intentos.

Pero la atracción del mito siguió viva. A lo largo de los años sesenta y setenta fueron varios los intentos que se saldaron con nuevos fracasos. Hasta la Walt Disney Company consideró financiar una de las expediciones. En 1977 Robert Ballard, miembro de la Institución Oceanográfica de Woods Hole (WHOI), el mayor centro independiente de investigación oceanográfica de los Estados Unidos, inició su aventura para encontrar el tesoro hundido. Creó una empresa con este fin, la Seasonics International Ltd. Pero lamentablemente no pudo precisar la localización del naufragio al romperse una de las tuberías del equipo de sonar.

Los primeros años de la década de los ochenta permitieron tener un mejor conocimiento fotográfico del área del fondo marino donde el Titanic había naufragado. Jack Grimm, un magnate tejano de la industria petrolífera que había financiado expediciones para encontrar, entre otros, el monstruo del lago Ness o el arca de Noé, consiguió implicar a la Universidad de Columbia, e incluso al propio Orson Welles para narrar el documental. Después de tres expediciones, Grimm tampoco consiguió localizar el Titanic, pero las fotografías que hicieron del fondo marino permitieron, como mínimo, obtener una imagen más clara de donde no se encontraban los restos del barco.

Bob Ballard, tras su intento fallido en los setenta, decidió intentarlo de nuevo a mediados de los ochenta. Añadía a su equipo un nuevo elemento, el Argo/Jason. Se trataba de un vehículo submarino de control remoto llamado Argo, conectado a un barco con un robot, el Jason, que a través de un conjunto de cámaras permitía recoger imágenes y muestras del fondo marino. La National Geographic Society sería la encargada de financiar estas cámaras. A esta tecnología americana se sumó el Instituto Francés de Investigación la Explotación del Mar (IFREMER), Agencia Oceanográfica Nacional, que añadió a la investigación un sonar de barrido lateral de alta resolución. El 1 de septiembre de 1985 el equipo franco-americano, liderado por Ballard, anunciaba el hallazgo de los restos del Titanic.

El comunicado, así como las distintas publicaciones de los principales periódicos, destacaban la importancia del uso del Argo/Jason, que a diferencia de los robots anteriores permitía sumergirse a gran profundidad, recorrer largas distancias del fondo submarino y permanecer ahí por un largo periodo de tiempo mientras los investigadores analizaban las imágenes desde la superficie. Se destacaba también el secretismo que rodeaba los términos de la operación, apodada White Star, que habían sido acordados tras largas negociaciones entre los gobiernos francés y americano. El mensaje era claro: gracias a las mejoras tecnológicas y a la colaboración entre países se había conseguido por fin hallar los restos del que ya era una de las grandes leyendas de la historia.

Sin embargo, los aspectos más interesantes del descubrimiento del Titanic no se derivan, a mi entender, de estos factores. Romper con las verdades establecidas, el oportunismo para utilizar objetivos complementarios y el ensayar estrategias poco convencionales fueron determinantes para el éxito.

En primer lugar, la expedición aprovechó el interés para un objetivo distinto al de encontrar el Titanic. Cuando en el año 1982 Ballard buscaba fondos para financiar el Argo/Jason contactó con la marina de los Estados Unidos, que se mostró especialmente interesada en el desarrollo de esa tecnología para encontrar los reactores nucleares de dos submarinos hundidos en los sesenta. Se calculaba que el USS Thresher y el USS Scorpion debían encontrarse en el Atlántico Norte, en una área cercana a la que se suponía debían estar los restos del Titanic. Nos encontramos en plena Guerra Fría, y la marina americana no solo quería investigar los efectos sobre el fondo marino de los reactores nucleares, sino también si uno de los submarinos había sido hundido por los soviéticos. Por lo tanto, la intención inicial de Ballard, encontrar el Titanic, se convirtió en una tapadera. Si conseguía encontrar los submarinos, con los recursos restantes la expedición podría intentar localizar los restos del trasatlántico. Estos recursos se convirtieron en doce días, suficientes para obtener las primeras imágenes del naufragio.

Pero siempre he pensado que el uso de una nueva tecnología robótica, el sonar de barrido lateral, o el «principio de oblicuidad» de ser tapadera de una misión secreta del gobierno americano, han eclipsado la gran aportación de Ballard al descubrimiento del Titanic: el plantear una nueva estrategia de búsqueda. Bob Ballard contaba con menos tiempo que sus predecesores, con recursos económicos similares y una información aproximada sobre el área en la que debía encontrarse el barco naufragado. Ante esta situación, se planteó un cambio de estrategia, aunque eso le llevase a cuestionar alguna de las grandes verdades que se conocían sobre el Titanic.

Jack Thayer, uno de los supervivientes del Titanic, había declarado a su llegada a Nueva York que el barco se había partido por la mitad durante el naufragio. Si aceptar que el unsinkable, el mayor, más avanzado y más lujoso trasatlántico de su tiempo se había hundido ya fue difícil, considerar que este podía haberse dividido en dos significaba un ejercicio de disonancia cognitiva demasiado grande. Ballard decidió dar por buena esa posibilidad, lo que suponía no buscar un buque de cincuenta mil toneladas que se había hundido en el fondo del mar, sino las piezas que saltaron del interior del barco cuando este se rompió. Estos restos, de poco peso, eran más fácilmente desplazables por las corrientes marinas, dejando así un extenso campo de escombros —mucho mayor que el propio barco— que, según las corrientes, debía localizarse de norte a sur. Con esta nueva y heterodoxa estrategia, en la madrugada del 1 de septiembre de 1985 la expedición de Ballard logró fotografiar una de las piezas que saltaron durante el hundimiento, una caldera del Titanic. Y siguiendo este rastro encontraron poco después el resto del barco.

Son muchos los factores que permitieron dar respuesta a uno de los grandes misterios del siglo XX y encontrar así la salida a una situación que parecía condenada a estancarse sin solución alguna. Los avances tecnológicos, la colaboración entre distintos actores, el aprender de la práctica —no olvidemos las expediciones fallidas previas del mismo equipo— y seguramente hasta un alto componente de suerte fueron factores determinantes. Pero, a mi juicio, la clave del éxito de Robert Ballard fue su atrevimiento al romper con las verdades establecidas y con las formas tradicionales de abordar el problema. Aunque distintos y distantes, muchos retos políticos y sociales a los que hoy nos enfrentamos, cuya solución se resiste a través de los caminos de la política tradicional, se pueden beneficiar de utilizar estrategias heterodoxas que sepan abrir nuevas formas de plantear esos problemas.

Desde la ignorancia y solo con base a lo expuesto aquí, creo que Rober Ballard sería un mejor ejemplo de picardía que de pensamiento creativo o lateral. Simplemente se buscó astuto la vida para financiar un proyecto con nuevos avances tecnológicos ya definido, no resolvió el problema per se -encontrar el Titanic- «pensando fuera de la caja» que dirían los anglófonos.

Pingback: Estrategias heterodoxas para encontrar tesoros hundidos