Para acompañar la lectura del artículo, nuestra lista en Spotify:

1964. Tres jóvenes ansiosos entran en la habitación de un hospital de Mississippi. Los tres son guitarristas, muy aficionados al blues. Aunque todavía no son conocidos, tienen un buen futuro por delante: uno de ellos es Harry Vestine, el mismo que después formará parte por unos meses de los Mothers of Invention de Frank Zappa y terminará recalando en los gloriosos Canned Heat. Emocionados, saben que su búsqueda ha llegado a buen término. Tumbado en la cama está un paciente de sesenta y dos años, enfermo de cáncer. Saben que es él. Un mito viviente. Está ante sus ojos. Es Skip James, el hombre que nunca había tenido una carrera como músico profesional pero al que consideran, con justicia, un maestro de maestros. Es el mismo que tres décadas atrás, a principios de los remotos años treinta, grabó dieciocho canciones que ayudaron a dar forma al blues posterior. Y sin embargo ahí está, olvidado del mundo, languideciendo en una cama de hospital por culpa de la penosa enfermedad que terminará matándole. Presos de la impresión del momento, le dicen que han venido para rescatarle del olvido, decididos a que el mundo rinda los debidos honores a su talento. Skip James les mira, pero la actitud de aquellos tres muchachos blancos no parece haberle enternecido. Con su característica acidez, responde: «Debéis de ser muy estúpidos si os ha llevado tanto tiempo llegar hasta aquí».

El culto al antiguo blues rural tuvo, para los jóvenes músicos de rock de los años sesenta, una naturaleza casi religiosa. Descubrir a los grandes nombres de los años veinte y treinta era como el hallazgo de un tesoro. Descubrían las raíces de la música que ellos mismos practicaban, porque la influencia se remontaba varias generaciones: el inmenso éxito del rock & roll en los años cincuenta había servido para popularizar el rhythm & blues más allá del sector de población que lo había consumido hasta entonces, el de los afroamericanos. Llegó incluso a traspasar fronteras para despertar interés en los músicos de países como el Reino Unido, que también comenzaron a venerar a los músicos negros. Ensalzaron el blues eléctrico de artistas que por entonces ya habían cumplido los treinta años, como B. B. King y Freddie King, o incluso los cuarenta, como Albert King. Estos ejercieron una enorme influencia mediante su propia música, pero también ayudando a redescubrir a sus propios ídolos, cuyos principales nombres rondaban por entonces la cincuentena y todavía continuaban en buena forma: Muddy Waters, Howlin’ Wolf, etc. Estos últimos despertaban una particular fascinación porque constituían el eslabón perdido entre el antiguo blues del campo y el más moderno, urbano y eléctrico, del que muchos músicos de rock eran herederos directos. Aunque en cuestiones de edad no estuviesen muy alejados —Muddy Waters, por ejemplo, era solamente doce años mayor que B. B. King— la diferencia en estilo era muy evidente. Ambos habían nacido entre los campos de algodón del sur, pero hacían una música muy distinta. Cuando B. B. King publicó sus primeros discos, a principios de los cincuenta, grababa una música que a nivel sonoro tenía mucho en común con el rhythm & blues de la escuela de Nueva Orleans, tanto como con la música de los campos del Mississippi. No resultaba extraño: habiendo trabajado de pinchadiscos en la radio, B. B. tuvo acceso a multitud de influencias, incluyendo ritmos e instrumentaciones que le debían mucho al jazz. La música de Nueva Orleans era bailable, vibrante y espectacular, pensada para animar alegres garitos nocturnos o incluso salas de fiestas de cierto tamaño, y en ella sonaban pianos, trompetas, saxofones, baterías y percusiones de todo tipo. La música de Louisiana representaba el lado más festivo y caribeño del sur de los Estados Unidos y B. B. King había incorporado aquella vibración a una parte de su trabajo; su amplia y variopinta cultura musical lo convertía en un bluesman difícil de catalogar.

Muddy Waters y otros músicos de su generación habían desarrollado su estilo bajo un rango de influencias más limitado, escuchando sobre todo a músicos de su entorno pueblerino. A menudo estos músicos solían limitarse a las guitarras y armónicas, los instrumentos más asequibles para la gente pobre de la cuenca del Mississippi; algunos, pocos, tocaban el piano, el órgano, el violín (y hasta instrumentos caseros), pero la variedad de timbres era mucho menor que en la caleidoscópica Nueva Orleans. El propio Muddy tuvo que conformarse con una armónica durante su infancia y no pudo empezar a tocar la guitarra hasta la adolescencia. Cuando se mudó al norte y empezó a usar instrumentos eléctricos, no varió demasiado su estilo, aunque como era de esperar el sonido sí cambió mucho, baste comparar sus grabaciones de 1941 y 1942 con las de 1950 en adelante. Pues bien, quienes escuchaban a Muddy Waters y compañía no tardaron en interesarse por la generación anterior a ellos; hablamos ya de viejos bluesmen que habían dominado la escena rural en los años veinte y treinta, pero cuyos nombres se habían perdido en la bruma del tiempo, o bien eran solamente recordados dentro de la escena blues. En los años sesenta, a algunos ni siquiera se los podía escuchar ya, porque no habían producido ningún disco, o sus grabaciones eran casi imposibles de encontrar, y además habían muerto o se habían retirado y era muy difícil seguirles la pista. Otros, en cambio, sí habían grabado un puñado de canciones, por lo general en pocas sesiones donde registraban muchos temas de una tacada con medios más bien rudimentarios y con el fin de editarlas en un ámbito geográfico reducido. Fue escuchando aquellas grabaciones —que parecían no solo de otro tiempo sino de otro planeta— cuando los jóvenes aficionados de los sesenta descubrieron con estupor que aquellos maestros originarios del blues campestre, pese a su escasez de medios, no habían hecho una música más simple que la de Muddy Waters o B. B. King, sino todo lo contrario. Los guitarristas, sobre todo los grandes nombres, habían sido menos lineales que sus discípulos más famosos. El blues acústico rural era más melódico y estaba más basado en las armonías de lo que la generación de Muddy Waters dejó entrever al adaptarlo a los instrumentos eléctricos y baterías. En el pobre entorno rural del sur, pese a lo que dicta la intuición, las influencias musicales viajaban con mucha rapidez. Abundaban los músicos eclécticos y la idea —un tanto esnob— de interpretar un blues «puro» no primaba; eran intérpretes que jugaban con diferentes estilos. Y, aun así, su música tenía una cualidad seminal, original; aunque se imitaban unos a otros, cada bluesman sonaba distinto, añadiendo su particular ramillete de influencias al estilo.

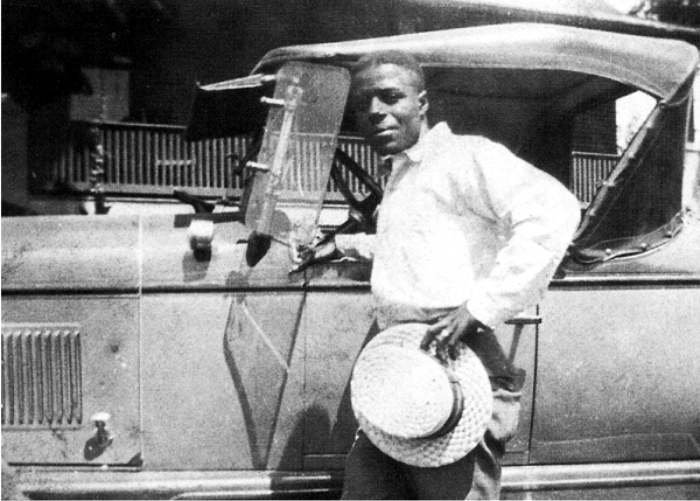

En los sesenta no tardó en originarse un culto casi religioso hacia aquellas viejas figuras. Sobre todo hacia Robert Johnson, cuya exigua discografía consistía en poco más de una hora de música (veintinueve canciones, con dobles tomas de muchas de ellas) pero que todavía hoy sigue siendo la figura más popular del blues rural. Robert Johnson, no se puede negar, tenía todas las papeletas para convertirse en el gran icono: para empezar, su estilo como guitarrista era fascinante y es notorio el hecho de que quienes le escuchan por primera vez crean que en algunas canciones hay dos guitarristas tocando a la vez. En realidad, Johnson grabó todos sus temas él solo, pero adaptó a su guitarra las líneas boogie woogie típicas del piano, en las que las cuerdas graves hacen el bajo continuo mientras los arreglos agudos suenan de forma casi independiente, algo que desconcertaba a los oyentes. Con todo, incluso considerando su enorme talento, la atracción de Johnson trascendía lo puramente musical. Había muerto muy joven, a los veintisiete años —como Kurt Cobain o Jimi Hendrix—, rodeado de un aura legendaria a causa de un supuesto pacto con el diablo. Según aquella historia, siendo un veinteañero vendió su alma a cambio de obtener talento musical; el precio consistió en limitar su vida terrenal a siete años más, tras lo cual Satán regresaría para llevárselo. Así, transcurrido el plazo, Robert Johnson dejó este mundo. Pero su muerte tuvo poco de diabólica y mucho de mundana; falleció entre horribles dolores, tras agonizar durante tres días a causa del veneno que un hombre —celoso de que Johnson cortejase a su chica— le había puesto en la bebida. Muchos atribuyeron aquel asesinato al designio de Satán, y desde luego era una historia de tremendo atractivo. Muchos rockeros —sobre todo los británicos, hipnotizados por aquella mitología tan exótica— convirtieron a Johnson en un semidiós de su particular panteón del blues. En lo musical, fue también una influencia fundamental y muchas bandas hicieron muchas versiones de sus canciones, desde Eric Clapton a Led Zeppelin, etc. Pero la figura de Johnson, aun siendo fascinante, se prestó a muchos equívocos. Sus nuevos seguidores, al conocer su leyenda, lo imaginaban como un individuo tenebroso, taciturno y esquivo. Una de las únicas dos fotografías que se conocían de Johnson lo mostraba mirando a cámara con expresión torva, sosteniendo el mástil de su guitarra con dedos largos como los de un vampiro y vestido como cualquier muchacho mísero del campo. Pero esto era engañoso; la otra fotografía que se conserva de él lo muestra más parecido a como lo recordaban quienes le trataron de cerca: un individuo muy bien vestido, con zapatos caros —Johnson no fue rico, pero sí presumido—y con la sonriente pose de un hombre mundano y seductor. Aunque se recordaban ciertos rasgos extraños en su carácter, no fue un tipo atormentado ni tenebroso. Al revés, era muy mujeriego, bebedor y aficionado a la fiesta nocturna. Lejos de haberse pasado la vida tocando la guitarra entre lamentos en la puerta de una cabaña, o anclado siempre en la misma taberna ante una clientela de borrachos desdentados, actuó ante públicos muy diversos y de hecho viajó bastante; en su corta vida recorrió buena parte de Estados Unidos, incluyendo visitas a grandes ciudades como Nueva York o Chicago, y llegó a conocer Canadá, algo que para un negro sureño del campo constituía una auténtica proeza. Ni siquiera se limitaba a tocar blues, sino que se sentía igualmente cómodo con estilos como el ragtime o la música de vodevil, las cuales había conocido a lo largo de sus aventuras. Compuso sus propios clásicos más allá de las fronteras del blues. Sin duda carismático y elegante, costeaba buena parte de su estilo de vida no solamente con su documentado gancho como músico de directo sino también gracias a las mujeres con las que se relacionaba. Así, la verdadera estampa de Robert Johnson, el bon vivant, se correspondía poco con lo que la leyenda sugería. Eso sí, las letras de sus canciones ayudaron a cultivar el mito de un bluesman taciturno, porque estaban repletas de oscuridad, alusiones al diablo, culpa, sexo retorcido y referencias muy peliagudas a la sangre (incluyendo violencia conyugal). No parecían letras propias de un joven fiestero y despreocupado. Cuando uno escucha alguno de sus angustiosos himnos, como aquel en el que nos dice que los perros del infierno le persiguen, realmente produce la impresión de ser un hombre aterrorizado ante la inevitable cita con el diablo:

Es verdad, a tenor de lo que contaron después los testigos, que Johnson despertaba extrañas habladurías cuando aún vivía, pero el tiempo contribuyó a agrandar los rumores sobrenaturales. Murió justo cuando estaba a punto de optar a la celebridad nacional gracias a un festival de folk organizado nada menos que en Nueva York, lo cual demuestra que fue un artista popular en su región. El hecho de que la Biblioteca del Congreso se interesase por grabar su música apunta a que ya en vida su nombre había empezado a sonar entre los conocedores (aunque los enviados no llegaron a tiempo para grabarle, porque Johnson ya había muerto, y en su lugar grabaron a un joven y desconocido Muddy Waters, que seguía su estela). Nunca le faltaron actuaciones y durante su breve carrera artística no pasó necesidad. De no haber sido asesinado, es posible que se hubiese hecho famoso a nivel nacional, por lo menos en términos relativos. Pues bien, pese a su leyenda, sus canciones más tenebrosas no eran producto de tratos diabólicos, sino de la influencia de otros bluesmen rurales cuyo imaginario adoptó como una parte esencial de una herencia artística. Entre estos, una de las grandes influencias de Robert Johnson, si no la mayor, fue Skip James. Nunca generó una leyenda tan universal, pero su figura tuvo tintes bastante más oscuros. Nació en 1902, once años antes que Johnson, con el bíblico nombre de Nehemiah Curtis James, y provenía de una familia más bien disfuncional. Su padre fue pastor protestante y así aparece en las fichas biográficas, pero este dato, aunque verídico, nos lleva al despiste. No imaginen al padre de Skip James como un venerable reverendo, porque sus paisanos lo recordaban más bien como un «mala vida» con tendencia a abandonar a su familia cuando lo necesitaban.

La minúscula y mísera localidad natal de Nehemiah —Bentonia, que hoy en día apenas cuenta con quinientos habitantes— no ofrecía muchos alicientes excepto la música. Allí, de hecho, se desarrolló una particular escena de blues caracterizada por una languidez y tristeza incluso mayores que las de otras zonas rurales. El blues de Bentonia era como un insondable lamento, que Nehemiah absorbió con fruición. Desde muy temprana edad demostró grandes habilidades musicales. Aprendió a tocar la guitarra, el órgano y el piano de manera casi autodidacta, imitando lo que escuchaba en Bentonia; no solamente se sentía inclinado hacia el blues, considerado pecaminoso, sino que lo interpretaba con una desconcertante falta de método. Ni siquiera cuando le enviaron a clases de piano para intentar encauzar su talento natural consiguieron que tocase de manera convencional. El contenido formal de las lecciones no le interesaba demasiado y su peculiar estilo como instrumentista terminó siendo una personal mezcolanza de influencias callejeras en la que difícilmente se adivinaba que alguna vez había tomado lecciones. Aun así, tanto con las cuerdas como con los teclados, su sentido de la armonía era extrañamente potente. Sus acompañamientos eran inesperados, casi espasmódicos; con el piano, sobre todo, descomponía las canciones en quebradizos golpes de mano. Pese a su heterodoxia, era un intérprete sensacional. Un músico único.

La carrera musical nunca fue una prioridad para el joven Skip, sin embargo. Vivía en una zona conflictiva, donde la ley no actuaba y la policía consideraba que los negros podían matarse entre sí o hacer lo que les viniese en gana siempre que no molestasen a los blancos de la región. Él terminó tomando aquello al pie de la letra. A los diecisiete años abandonó el hogar familiar: primero trabajó en la construcción y en otros oficios temporales, contento de alejarse de los campos de algodón, como se deduce de la letra de su «Illinois Blues». Sin embargo, la delincuencia probó ser la actividad más lucrativa. Ganó dinero jugando e incluso se manejó temporalmente como proxeneta. Su carácter cambiante y tempestuoso no debió de ganarle muchos amigos y parece que en más de una ocasión tuvo que cambiar de residencia debido a los conflictos que le acarreaba su quehacer criminal. Empezó a llevar pistola siendo un adolescente y, según él mismo contó a un biógrafo, llegó a asesinar a un hombre por una cuestión de faldas, aunque es un asunto que nunca quedó muy claro. En cualquier caso, está claro que la vida en la calle le atraía. Durante la Prohibición trabajó para un contrabandista de alcohol; su jefe era blanco, pero le pagaba bien. No sentía la llamada de una carrera profesional como músico, en la que nunca hubiese ganado lo mismo que traficando con la bebida. Tocaba por placer, en fiestas con sus amigos o en bares para pasarlo bien, pero no quería hacer giras y llegó a rechazar mas de una oferta para grabar discos. Es posible que él (o su jefe) pensaran que, dedicándose al contrabando, grabar discos era una propaganda poco bienvenida. Ningún criminal querría ver su nombre en la portada de un disco. Skip James, pues, era un forajido en toda regla. Mientras lo fue, nunca se le pasó por la cabeza convertirse en músico profesional, como sí lo fue su seguidor Robert Johnson.

Bien pudo suceder que nunca hubiésemos llegado a conocer la música de Skip James si no fuese por que a finales de los años veinte decidió cambiar de vida. El fin de la Prohibición le puso las cosas difíciles como contrabandista, desde luego, pero parece que su cambio de actitud fue sincero. Se reencontró con Dios y empezó a ejercer como pastor, actividad que mantendría durante caso todo el resto de su vida, pese a encontrarse con frecuencia en la pobreza. En 1931, por primera vez, aceptó acudir a un estudio de grabación. Registró dieciocho canciones en total, esto es, incluso menos de las que grabó Robert Johnson. Pero aquellos discos ni siquiera se vendieron bien en su región. La Gran Depresión estaba hundiendo la economía y la gente del sur, pobre de por sí, tenía demasiadas preocupaciones como para emplear unos centavos en la música de aquel negro anónimo, que, si era conocido por algo, era por haber sido un delincuente. Convencido de que no tenía nada que hacer en la industria musical, se centró en sus prédicas. De todos modos, casi siempre había tocado para divertirse. No volvería a grabar música en más de treinta años.

Aquellas grabaciones no se perdieron para siempre. Influyeron mucho en Robert Johnson, y, a través de este, en casi todo el blues que estaba por venir. Cuando los admiradores de Johnson descubrieron la música de sus ídolos —Skip James, Son House— quedaron conmocionados. Eran tan grandes como él. Y en algunos aspectos, incluso más grandes. La voz lacrimosa de Skip James tenía una cualidad ultraterrena, sobrecogedora, como si escuchásemos el lamento de alguien que canta desde el más allá; además, estaba su inexplicable instinto para enhebrar melodías inmaculadas que se te clavan como puñales. Basta escuchar la escalofriante «Devil Got My Woman» para entenderlo. Eran especialmente sorprendentes las canciones en las que tocaba el piano, creando un acompañamiento instrumental que emergía a borbotones, como la sangre de una herida, y que suena como nada que puedan ustedes encontrar en otro artista: cuando oímos algo como «22-20 Blues» notamos que Skip no solamente ignoró las lecciones recibidas, tampoco parecía imitar a otros pianistas. En fin, cualquiera de los dieciocho temas de aquellas sesiones es una joya inmortal: «Hard Time Killin’ Floor Blues», «Hard Luck Child», «Cherry Ball Blues», etc. Para muchos, la joya de la colección es la mencionada «Devil Got My Woman», pero es posible que les suene más, por las versiones que se hicieron después, la canción «I’m So Glad». Parece que Skip se inspiró en «So Tired», grabada poco antes por el cantante melódico Gene Austin, pero desde luego lo que él hizo era, para variar, distinto a cualquier cosa y tenía toda su esencia, de la primera a la última nota.

Después de aquellas canciones, la nada. Durante tres décadas, la música que Skip James había contribuido a crear fue evolucionando y ramificándose, mientras él permanecía en el anonimato y se contentaba con predicar. Hubo incluso algunos jóvenes músicos blancos que lo tomaron como modelo: el malogrado Alan Wilson, de Canned Heat, imitaba la voz y las melodías de Skip James. Gracias a ello pudo concebir una melodía inmortal, sin duda muy digna de la herencia de Skip, como es «On The Road Again». Una canción compuesta por blancos de los años sesenta, pero que luce el barniz de Bentonia (tristemente, Alan Wilson apenas sobreviviría un año a su viejo ídolo, ya que suicidó en 1970). No es extraño pues que aquellos tres guitarristas que husmearon su rastro hasta un hospital de Mississippi actuasen movidos por un sentimiento de profunda reverencia. Cuando Skip James salió del hospital —no estaba curado, pero aún le quedaban unos pocos años— y retornó a la escena, para muchos fue como ver a un faraón levantarse de su sarcófago. Aquel hombre había sido una de las mayores influencias de Robert Johnson, que parecía un ente de otra era. También en 1964, por cierto, fue redescubierto Son House.

Enfermo y arruinado, la actitud de Skip James no había cambiado demasiado. Su temperamento continuaba siendo imprevisible. Su genio musical no estaba acompañado por el entusiasmo. Participó en algún festival y accedió a grabar blues de nuevo, aunque para variar lo hizo de mala gana, motivado por el dinero. Para empezar mantenía que el blues era pecaminoso, un cruce de cables habitual en músicos sureños; baste mencionar los problemas de conciencia que sufrieron Jerry Lee Lewis o Little Richard. También notó que su música, pausada y depresiva, no terminaba de ser entendida por el público rockero, por más que algunos de los artistas de moda idolatrasen a Skip. Así pues, cuando grabó nuevas canciones o regrabó las antiguas, no estaba en su mejor forma ni demasiado motivado; aun así, el resultado no se resintió como cabía temer. Fue una segunda oportunidad, y muy valiosa, de tener nueva música de Skip James. Es más, algunos de los temas que plasmó en los sesenta eran no solo tan buenos, sino incluso mejores que los antiguos. Es el caso de la tristísima «Washington D.C. Hospital Center Blues» (¡una de las canciones más deprimentes que he escuchado jamás!) o de mi favorita, la tétrica «Crow Jane», en la que el protagonista habla de una mujer blanca, propietaria de una plantación, a la que termina matando a tiros por «mantener la cabeza demasiado alta», aunque después le consume el arrepentimiento. Muy a su pesar, por motivos económicos, Skip James resucitaba lo mejor y más oscuro de su viejo estilo de Bentonia:

El retorno de Skip James, sin embargo, interesó únicamente a una minoría de aficionados. Los nuevos discos, como el imprescindible Today!, no vendieron bien. Como decía, sus tristones directos no terminaban de ser entendidos por el público. Para una vez en su vida que se dedicaba a la música, el resultado comercial era pobre. Para colmo, la enfermedad, que nunca se había tratado bien del todo, seguía consumiéndole. La única alegría llegó en 1966 cuando Cream, el exitoso trío donde tocaba Eric Clapton, grabó una fantástica versión de «I’m So Glad». Volverían incluir la canción en su disco de despedida Goodbye! (personalmente, esta versión fue la que crecí escuchando). Ni que decir tiene que esto suponía un buen cheque en concepto de derechos de autor, la única vez que Skip James recibió un buen pago a cambio de su música en toda su vida. Una vida que ya no duraría mucho más; en 1969 su organismo dijo «basta» y Skip James murió, sin demasiado revuelo, dejando un hueco que ya nadie sería capaz de llenar.

En cualquier caso, su redescubrimiento no nos dejó únicamente discos, sino algo todavía más precioso: filmaciones. Pese a que resulta evidente que por entonces estaba oxidado después de tanto tiempo sin tocar y con mala salud, su hipnótica voz y sus geniales arreglos de guitarra producen verdaderos escalofríos. Contemplarle interpretando «I’m So Glad» es algo grande: no verán nada parecido, porque nadie se parece a él. O qué decir de esa «Mountain Jack» que nos lleva a otro tiempo y lugar. O la embrujadora «Devil Got My Woman». O la hipnótica «All Night Long». O uno de los momentos musicales más cautivadores captados por una cámara, el de Skip James interpretando una atropellada, y bellísima, «Crow Jane», para solaz nuestro y de quienes en el futuro tengan la suerte de verlo. Un Skip James enfermo y cansado que, después de treinta años en el dique seco y con los dedos tropezando sobre las cuerdas, todavía es capaz de impresionar. En una palabra: magia.

Aunque el blues no sea mi tipo de música preferida, hay que decir que el artículo es muy interesante.

Todo esto lo dibujó, con su habitual maestría, Robert Crumb, sus historias sobre el blues sureño son apasionantes.

Emilio, gracias.

Lo que haces con estos artículos es pedagogía musical de primer nivel. Me has descubierto a Skip James.

Aunque te pediría (exceso) que siguieras -también- con el estudio de los inicios del hip-hop y sus conexiones con los USA de finales de los 70

Gracias por el viaje Emilio. Las raices estan alli para quien quira aprender por donde viene la musica de hoy. Seguro que leiste el libro de Ted Gioia, sobre el delta Blues, recomendable para todos los music lovers. Gracias por una vez mas.

A quién le interese (y a quién pueda acercarse), en la localidad gallega de Tui llevan 12 años haciendo el festival internacional de documentales (PLAY-DOC), humilde pero reconocido dentro y fuera de España.

Este año incluye una retrospectiva de un documentalista americano que incluye documentales inéditos en España sobre los bluesmen Ligthin’ Hopkins o Mance Lipscomb (además del cantautor Leon Russell).

http://www.play-doc.com/es/les-blank/

Uno de mis bluesman preferidos de todos los tiempos. Un guitarrista y pianista excepcional. Llama la atención que tocase el piano como tocaba la guitarra. Parece sencillo lo que hace, pero no lo es. ¡Qué clase! Un talento único.

Por cierto, entre las influencias más próximas a Canned Heat es digno de mencionar también a Henry Thomas.

Hola Emilio,

Los frikis del blues agradecemos que en jotdown os dediquéis a escribir sobre la vida de las grandes referencias. Sin embargo, Alan Wilson no se suicidó y tampoco se dedicó a copiar integramente la voz de James, de él sacó la idea de cantar con su propio tono (normalmente en E, F o Fsostenido). Alan Wilson y sus cualidades dan para escribir un artículo como mínimo igual de interesante que este.

Un saludo!

«Robert Johnson En lo musical, fue también una influencia fundamental y muchas bandas hicieron muchas versiones de sus canciones, desde Eric Clapton a Led Zeppelin»?. No olvidar al mejor, el gran PETER GREEN que tambien grabo sus canciones. Disculpas pero para mi Peter Green es mucho mejor que Eric Clapton el cual es mucho mas conocido comercialmente. Saludos.

Muy buen trabajo. Es muy interesante la relación entre skip James y el cantaor de flamenco Manuel Torre. Ambos son de la misma época y cuando escuchas sus lamentos, se te meten en las entrañas puñales afilados que te incitan a saltar por el balcón.

Pingback: Blues a fons – Núm. 12: BLUES REVIVAL - Bibarnabloc.cat