Detrás de la casilla blanca, la negra y detrás, la pieza erguida sobre un pedestal; así es el ajedrez, hecho de tiempos y espacios, de maderas nobles y cristales limpios, de estímulos sombríos y anhelos ciertos, nunca perdidos. En la batalla, la contemplación; en la lucha, la belleza. Al ver los torneos de ajedrez de la actualidad nada se puede decir de la estética; más bien poca, casi ninguna. Mesas alineadas con tableros ascéticos y unas piezas sobrias, —hasta sombrías— siempre iguales, vestidas de plástico. El torneo de ajedrez no es lugar para la estética; pero el ajedrez solo, aislado, como puro objeto de contemplación le lleva una ventaja enorme, de más de mil años, lo que le ha permitido toda clase de guiños con amplias referencias a lo bello. Faltaba un artículo que cerrara el círculo de la estética, el tercer ámbito, propio de este juego: la fortaleza y presencia de piezas y tableros. Los otros dos, el del propio juego (el de las jugadas bellas y las ideas profundas) y el de los jugadores y sus presupuestos éticos ya fueron avanzados aquí y aquí. Así es que vamos allá.

Escribir acerca de la estética de las piezas y del tablero de ajedrez resulta gozoso, por lo sorprendente y por la interpretación que se ha hecho a lo largo de los siglos de la multiplicidad dentro de la unicidad. ¿Mande? Me explico. La filosofía griega, observadora de la naturaleza, se hacía la siguiente pregunta: ¿tiene la fisis (la naturaleza) un arjé (sustancia) común? Esta pregunta la experimenté por primera vez en mis años de Bachillerato Unificado Polivalente (nótese la concordancia: «unificado polivalente»), en clase de filosofía y, tras veinticinco años de dedicarme a la ciencia, sigo creyendo que es la pregunta clave de la ciencia moderna, la chicha y la limonada del trabajo científico de cada día, una lucha constante entre principios unificadores y mecanismos específicos, entre la ley natural y la excepción. La ciencia de hoy, muy enfrascada en los avances tecnológicos y en los experimentos dirigidos le presta poca atención, como si no hubiera tiempo para saber si el universo entero, su complejidad y su diversidad, su organización y su desorden, es fruto de la misma cosa.

La idea de una ley natural que rija para todo el universo es una idea curiosamente procedente de la religión: si una deidad ha maquinado los intríngulis de cada átomo, incluido nuestros pensamientos, entonces tiene que haber un plan común, algo que una la variedad de las entidades naturales como derivadas de un diseño premeditado. La ciencia le ha dado vuelta al argumento y, desde Darwin, pone el acento en el hecho de que los patrones comunes proceden de una naturaleza común: en el caso de la biología, encontramos semejanzas entre especies porque todas derivan de un antecesor común; en la física-química, son las propiedades de las propias sustancias, de las partículas que componen los elementos, todas derivadas de un comienzo común en el Big Bang, las que hacen que encontremos los mismos patrones. Y si un planeta «da vueltas» alrededor de una estrella, y así sucede siempre, es porque las mismas leyes, derivadas de la naturaleza del espacio-tiempo, aplican a cada instante. El reciente triunfo científico —humano— de la detección de las ondas gravitacionales así lo atestigua y de ahí, a las piezas de ajedrez, hay solo un paso (obviamente).

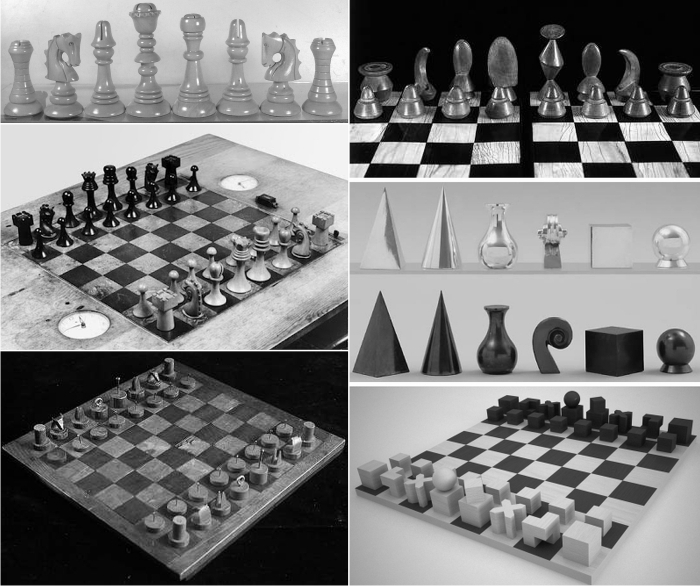

Porque las piezas de ajedrez tienen un arjé común, desde que el juego se asentó en su forma actual siempre ha habido las mismas piezas: la parejita real, los consejeros, la guardia montada y las atalayas. A ellos se suman los soldados de primera línea et voilà, ya tenemos el plantel para escenificar el juego de la vida. El diseño de cada una de ellas ha evolucionado de muy diversas maneras para explotar en el siglo XX. Antes, mucho antes, las piezas se adornaban siguiendo gustos de época. Los juegos hallados en la isla de Lewis, que datan probablemente de mediados del siglo XII, son representaciones guerreras explícitas, mientras que el estilo regencia de la ilustración francesa toma formas orgánicas, casi vegetales. El juego de la isla de Lewis (se encontraron muchas piezas y varios tableros) estaba hecho de marfil de morsa y era presumiblemente de origen escandinavo (recuérdese que el ajedrez vino a Europa por dos vías desde el mundo árabe: la del norte por los países eslavos hasta la península escandinava y la del sur por España e Italia). El hieratismo de las figuras de Lewis hace que parezca que miran incrédulas hacia delante, quizás intuyendo que su destino es efímero; el conjunto da una impresión artística eficaz, un tanto burlesca e irónica (románica), como si fuera una obra de teatro, una compañía disfrazada para representar el drama de la guerra, no sin cierta dosis de escepticismo. A lo largo de los siglos las piezas se fueron estilizando y fueron ganando en abstracción, siempre y cuando no se perdiese la esencia, la fisis de cada pieza, encapsulada en ese arjé común. Las piezas del estilo regencia, que fueron muy populares, tienen ese no sé qué de elegancia francesa: estilizadas, orgánicas, con curvas exageradas que recuerdan carpelos vegetales. Por fin en el siglo XIX, se puso fin a la multiplicidad de estilos y se propuso que la fisis y el arjé fueran uno: se diseñó una serie de piezas con un canon de proporciones que resultan tan certeras, tan eficaces, tan ascéticas y a la vez veraces, que desde entonces son las piezas oficiales de juego en cualquier torneo que se precie, las piezas Staunton.

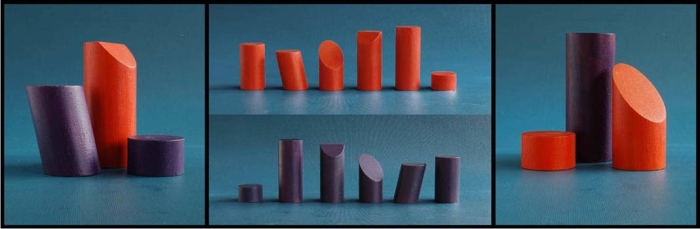

Fue entonces cuando artistas de diversa índole se atrevieron a romper con el canon clásico del siglo XIX, las famosas piezas Staunton que pueblan los aburridos torneos, para ofrecer un universo de diversidad inagotable con resultados estéticos algunos más y otros menos afortunados. Hay siete diseños que destacan por la talla de los artistas y por el logro estético de sus propuestas: el primero ni más ni menos que el arquitecto catalán Antonio Gaudí, sí, el de la Sagrada Familia y la casa Batlló; el segundo, las piezas Bauhaus diseñadas dentro de la famosa academia alemana, cuna del arte moderno, por el alemán Josef Hartwig; el tercero, las de mi héroe preferido, el dadaísta Marcel Duchamp; el cuarto las de su amigo, el fotógrafo americano Man Ray; el quinto, las del pintor alemán Max Ernst; el sexto las del artista francés Yves Tanguy y el séptimo, las del escultor americano Alexander Calder. Juzguen ustedes la calidad estética de cada una de ellas. Como curiosidad, mencionar que el diseño de la Bauhaus es totalmente abstracto y a la vez funcional: la forma de cada pieza indica cómo se mueve en el tablero; el caballo de Man Ray está hecho a partir de la voluta de un violín y las piezas de Tanguy están todas cortadas directamente de un palo de escoba.

Las piezas modernas de ajedrez responden a una fisis múltiple, incluso dentro de las restricciones impuestas por el diseño Staunton. Al fin y al cabo, somos humanos, nos gusta lo diverso, la variedad, el saber que hay algo de original en aquello que hacemos, que pensamos o que poseemos. Las piezas de ajedrez no iban a hacer menos, fueron diseñadas para hacer que millones de personas pasasen miles de horas abstraídas, en estado de contemplación, casi de meditación, ante una parcela efímera de la infinita complejidad de la naturaleza. Las miserias siguen su curso, las guerras, el hambre, la muerte, la enfermedad, las injusticias y sus consecuencias. Escribo y miles de emigrantes siguen ateridos de frío en algún lugar de Europa. Mis hijos duermen tranquilos. El ajedrez limpia la realidad de su crudeza, lejos de ser inconsecuente, nos regala luz pura para iluminar los múltiples planos de la polivalente miseria.

Buen artículo para el esperado cierre, por mí, de la tríada

Falta un ajedrez increible, hecho con objetos reciclados, que pude ver en la edición de Drap’art en Barcelona, las navidades pasadas. Una maravilla de tablero y de piezas!!!