¿Qué pasa después de la guerra? Para ensayar una respuesta, Revista 5W ha lanzado su número 1, un libro de crónica y fotografía de 225 páginas escritas desde diferentes partes del mundo. Este es el primer texto que aparece en el volumen, que ya está a la venta: un perfil de Mónica G. Prieto de un activista sirio que acabó convirtiéndose en enterrador.

Revista 5W es una publicación de información internacional con una apuesta radical por la narración y la imagen, en web y en papel. Fue fundada en 2015 por un colectivo de periodistas y fotógrafos.

____________________________________________________________________________

«¿Por qué tú? ¿Por qué lo haces?». La pregunta no era profesional, pero fue la que me salió de las entrañas al ver a Hamza, de apenas dieciocho años y rostro aniñado, remangarse para lavar un cadáver. La escena despertó en mí una súbita corriente de indignación.

Hamza me había acompañado al hospital de campaña para documentar las consecuencias de los bombardeos indiscriminados en la población civil. Era una vivienda salpicada de manchas de humedad y de sangre donde un obrero de la construcción practicaba cirugía de guerra con la destreza que le confería la desesperación. Hamza estaba enfocando con su cámara de vídeo los rostros desgarrados y los jirones de carne humana cuando una voz resonó desde la entrada del hospital, pidiendo ayuda. Hamza desapareció brevemente para reaparecer sosteniendo por las piernas a un hombre al que le faltaba parte del vientre. Abu Sufían, considerablemente más corpulento, sujetaba el cuerpo sin vida por las axilas. Con un último esfuerzo lo depositaron, de un golpe seco, en la camilla de la entrada. «¿Dónde están los sudarios?», vociferó Abu Sufían mientras Hamza, de forma casi robótica, agarraba un trapo húmedo para adecentar aquel cuerpo desventrado.

Les miré hipnotizada por la visión de quien, para mí, seguía siendo un niño que asumía tareas que ningún adulto sin formación expresa debería acometer, y me pareció ver en su gesto la locura misma de la guerra. «¿Por qué tú? ¿Por qué lo haces?», le repetía. Ambos repararon en mi presencia, aturdidos por una pregunta para la que no tenían respuesta, y Hamza se encogió de hombros con expresión casi avergonzada: «Alguien tiene que hacerlo», musitó. Abu Sufían negó con la cabeza en un gesto de disculpa antes de caminar hacia la puerta y desaparecer, engullido de nuevo por la oscuridad, para recuperar nuevas víctimas.

Desconozco si Abu Sufían fue quien recogió el cadáver de Hamza cuando, días después de mi viaje, cayó abatido por una bala de un francotirador mientras grababa la ofensiva. No creo que lo admitiera jamás, pero como al resto de activistas, a Abu Sufían le consumía el precio que había que pagar por la libertad.

Revolución

Era finales de 2011 y la revolución siria comenzaba a descender a los infiernos con el feroz asalto a Baba Amr, el barrio que vio nacer treinta y un años antes a Abu Sufían, uno de tantos soñadores que terminaron convirtiéndose en trabajadores del horror. Le había conocido días atrás en su casa, una humilde vivienda de este barrio de Homs, donde una manada de chavales, liderados por los propios hijos de Abu Sufían, jugaban a la revolución mientras coreaban consignas contra el régimen sirio y simulaban marchar por las calles antes de ser abatidos por algún francotirador. Abu Sufían los dispersó con un grito, honrado por la presencia de una extranjera, y desapareció por un oscuro pasillo antes de reaparecer con la pancarta que mostraba el rostro de su hermano y del mejor amigo de este, ambos muertos por disparos en una de las primeras manifestaciones.

«Fue él quien comenzó las marchas en nuestro barrio, en el mes de marzo», comenzó diciendo a la vez que señalaba la foto de uno de los jóvenes. «Tras rezar en la mezquita, mi hermano se dirigió a la multitud gritando «Dios, Siria y libertad»», parafraseando el tradicional lema baazista sirio de «Dios, Siria y Bashar». Los fieles corearon la consigna, y la salida de la oración se transformó en la primera protesta en el barrio. Abu Sufían metió la mano en el bolsillo de su ajada camisa de cuadros marrones y sacó de su interior la bala que había arrebatado, meses antes, la vida de su hermano. «12,7 milímetros», murmuró con voz queda, como si el calibre tuviese importancia.

Cuando le encontré en Baba Amr, en aquel gélido diciembre, Abu Sufían ya había perdido a cinco miembros de su familia, incluidos sus padres, su sobrino y su tío. Las arrugas que enmarcaban sus ojos evocaban la dureza de una vida de carencias. En la expresión tosca y ceñuda que definía su rostro moreno y adusto se leían tres largas décadas de silencios obligados. Aquel hombre corpulento, de pelo tupido, barba y bigote de color azabache y ásperas manos gastadas por el trabajo manual, tenía algo peculiar: irradiaba principios.

Presumía de haber mamado rebeldía de sus progenitores y, muy especialmente, de su madre, Rashida al Jassim, madrina de los revolucionarios del barrio, descrita como una mujer tan comprometida con la caída del régimen como sus propios hijos. «Esto no ha surgido de la nada —explicaba Abu Sufían con su habitual tono pausado—, sino de décadas de opresión y de abusos. En Siria no tenemos derechos. No nos permiten ser religiosos, ni dejarnos la barba larga, porque nos acusan de terroristas. No tenemos seguridad porque nos arrestan sin motivo alguno, ni podemos optar a un trabajo público porque es necesario sobornar a alguien para conseguirlo. Ni siquiera podemos casarnos sin suplicar un permiso al régimen».

Y luego estaba la pesada sombra de Hama, miles de vidas perdidas en la represión militar con la que el régimen ahogó en sangre marchas democráticas similares a las actuales. «En aquel entonces ocurrió lo mismo: el régimen tachó de salafista a la población porque exigía mejoras. Dijo que eran Hermanos Musulmanes y los mató. En la década de 1980 no había internet ni móviles. Nosotros tardamos seis meses en saber que habían asesinado a nuestros hermanos de Hama».

La modesta familia nunca tuvo billetes que deslizar entre las solicitudes de trabajo entregadas a los funcionarios del régimen. Abu Sufían encontró una fuente de ingresos en la venta de refrescos; su hermano menor, Abdel Salam, en un negocio de ultramarinos. Regentaban puestos de chucherías antes de que las protestas de Daraa cambiasen el rumbo de la historia y su madre, Rashida, fuese la primera en exhortar a sus hijos para que se sumasen al cambio. «Nosotros preparábamos las pancartas y ella cosía banderas revolucionarias, atendía a los heridos y cocinaba para que todos tuviesen un plato caliente al terminar la manifestación», explicaba Abu Sufían con orgullo. Su muerte, a principios de diciembre, había dejado consternado a todo el barrio, y había conferido a sus hijos el papel de líderes naturales de la revuelta.

Vendedor de refrescos

El lugar donde se comía y se fabricaban pancartas se convirtió en un refugio. Cuando los disparos se cernían sobre los manifestantes, Abu Sufían y su hermano evacuaban a los heridos y abrían las puertas de su casa a todo aquel que necesitase cobijo. La proximidad de la vivienda a la mezquita de Abdel Qadi al Giliani, de donde partían los funerales, la convertían en un lugar idóneo para esconder a los manifestantes. Pero de los disparos se pasó a los bombardeos, y el papel de Abu Sufían y su familia evolucionó al ritmo de las bombas.

Días después de mi llegada, el vendedor de refrescos improvisaba una unidad de rescate. Su templanza era idónea para aquella labor demencial. Durante el día, él y Abdel Salam recorrían Baba Amr a bordo de una camioneta con la parte trasera descubierta, guiándose por las sacudidas de las explosiones, y cargaban de víctimas una caja posterior, que siempre chorreaba sangre. Cuando por la noche reculaba la violencia, Abu Sufían acudía al centro de activistas. Nunca se quitaba su gastada chaqueta de cuero negro, listo para volver a partir si era necesario. Las perneras de sus oscuros pantalones de paño solían estar salpicadas de lodo y de sangre. Entonces se sentaba a mi lado cruzando las piernas, con un respeto exquisito y la profunda mirada perdida en su dolor, y me preguntaba si me encontraba bien.

Su interés me conmovía. Durante el día, nos encontrábamos con los escenarios que dejaba la cruel ofensiva: aquellos no eran, precisamente, momentos para conversar. Por la noche, nos sentábamos en el suelo frente a la única calefacción eléctrica —el centro de prensa también tenía generador para alimentar a los ordenadores con los que informábamos al mundo exterior, para profunda indiferencia de este— y hablábamos de la crudeza del ataque, tratando de diseccionar cada detalle, como si el conocimiento nos permitiese comprender mejor la locura de la guerra. Como si nos pudiera inmunizar del dolor que cada uno acumulaba, o como si la información aumentase nuestras posibilidades de supervivencia. «Tú has estado en otras guerras. ¿No es esta peor?», me preguntaba, como si a los conflictos pudiera aplicárseles una escala, de mayor a menor horror. Le explicaba que todas las guerras son espantosas y que, por lo general, van a más incluso cuando parece que no hay nada que pueda ser peor. «Pero ¿por qué nadie hace algo para detener al régimen?», me preguntaba una y otra vez. Y ante eso, no tenía respuestas.

Abu Sufían se fue consumiendo a medida que la represión devoraba su barrio. Sus labios carnosos y sus facciones de boxeador se olvidaron de las confiadas sonrisas que regalaba durante los primeros días. Cada cuerpo destripado que recogía, cada cadáver que transportaba con la ayuda de su hermano le endurecía la mirada. Si antes era desafiante y orgullosa, ahora había adquirido la tonalidad de la decepción más profunda y del dolor más lacerante.

Me llamaba la atención que nunca tuviese frío pese a que caminaba en chanclas, con los pies desnudos y ennegrecidos, exhibiendo una curiosa mutación genética que le había hecho nacer con un sexto dedo en cada pie. Nunca decía tener hambre, ni sed. Nunca ansiaba un cigarrillo. Los bombardeos le convirtieron en una máquina al servicio de las víctimas. Lo hicieron cuando su domicilio fue destruido por una explosión y se vio obligado a mudarse a otra vivienda, cerca de la mezquita donde solían celebrarse los funerales. Las circunstancias convirtieron su casa en un depósito de cadáveres, y así fue como Abu Sufían y su familia se vieron transformados en enterradores.

Homs, 2012

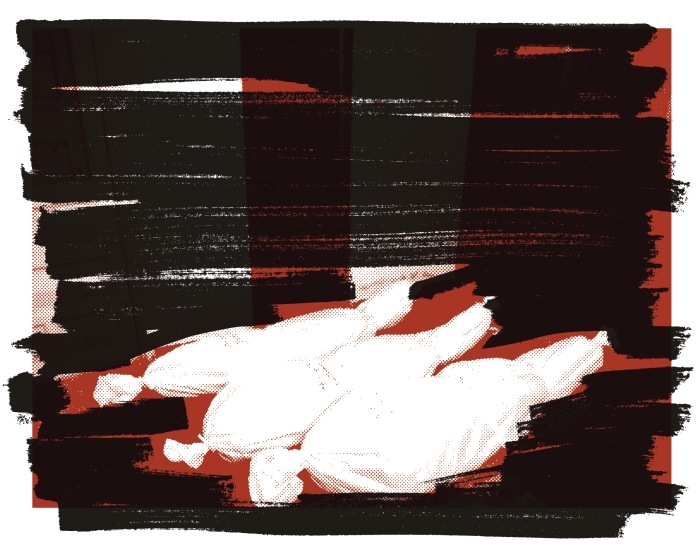

A principios de 2012, el avance de las tropas sirias en su intento de tomar Baba Amr había dejado el cementerio de Al Naas al alcance de los ataques militares. Enterrar los cadáveres implicaba la posibilidad de que matasen a quien lo hacía, y Abu Sufían y Abdel Salam asumieron la búsqueda de lugares seguros para excavar tumbas: parques públicos y jardines privados fueron convertidos en camposantos. Antes de enterrarlas, amortajaban a las víctimas en el salón de la casa de Abu Sufían, que se había transformado en una sombría morgue custodiada por sus hijos, de ocho, seis, cuatro y un año de edad. La muerte se había instalado en aquella casa donde los críos convivían con la anormalidad del conflicto, donde la visión más desgarradora, aquello que parece insuperable, termina convirtiéndose en una mera anécdota entre tanto horror.

En febrero, la ofensiva final contra Homs llegó en forma de lluvia de bombas. Algunas cayeron sobre la calle donde estaba el centro de prensa y tomaron a los periodistas desprevenidos: todos intentaron escapar a la carrera de un impacto certero. El proyectil reventó la entrada y mató en el acto a Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y a Remi Ochlik, fotógrafo y fundador de la agencia IP3, cuando atravesaban el portal. Abu Hanin, el jefe de los activistas, un joven educado en Estados Unidos que había decidido regresar a Homs para dilapidar su fortuna y talento en una revolución que devolviese la libertad a Siria, había salido minutos antes para evaluar la situación, por lo que se salvó milagrosamente. El resto de periodistas y activistas —algunos heridos de gravedad— pudieron ser evacuados, pero los cadáveres de Marie y Remi quedaron enterrados bajo los escombros.

Irónicamente, la conexión a internet seguía operativa. Abu Hanin, con quien compartí mi primera estancia en Homs, me llamó mediante Skype para contarme lo ocurrido e informarme de que Javier Espinosa, mi marido, que había llegado la noche anterior con Remi, había resultado ileso. «Pero Marie y Remi están muertos y no sé cómo sacar los cadáveres porque siguen bombardeando», me contó desesperado. Se encontraba en el portal de enfrente, con los ojos fijos en el lugar donde yacían los muertos: la única salida pasaba por la calle que seguía siendo objeto de los ataques. De ahí mi sorpresa cuando, una media hora más tarde, volvió a llamar y me contó que Abu Sufían acababa de llegar. «No sé cómo lo ha hecho, pero está aquí, a mi lado. Vamos a intentar cruzar para sacar los cadáveres. Si lo logramos, te llamaré cuando esté dentro para que lo veas. Tú serás nuestro testigo».

No tardó en conectar la cámara de su ordenador. En la borrosa imagen podía verse a un abstraído Abu Sufían que arrastraba con profundo respeto el cadáver de Marie hacia el interior del apartamento. Tras hacerlo, se inclinó a recoger su cámara. «La illah illah allah» [no hay más dios que Alá], susurraba cada vez que el rugido de una nueva explosión sacudía el lugar. Después hizo lo mismo con los restos de Remi: también se postró con respeto para recoger su aparato fotográfico, en un gesto con el que parecía rendir homenaje a los involuntarios mártires de la libertad de expresión.

Aquella noche, los muros de la casa de Abu Sufían contenían cinco cadáveres. Las cajas de refrescos sostenían puertas arrancadas de sus goznes para improvisar camillas caseras donde lavar y amortajar los despojos. La escena casi resultaba un alivio comparada con los peores días de la ofensiva, cuando llegó a acoger a veintidós cadáveres en una jornada: entonces, la habitación que servía de morgue se quedó pequeña, y parte de los cuerpos envueltos en sábanas blancas terminaron compartiendo espacio con su mujer y sus hijos. «Tuve que dejar uno de los cuerpos en la habitación de los niños», explicó desolado. En algún momento de aquella frenética noche, el cansancio y la presión le vencieron y envió a uno de los niños a contar los cadáveres. Y el pequeño, de seis años, regresó devastado. «Papá, papá, solo encuentro veintiuno. Me falta un muerto», decía entre sollozos. Su padre levantó una vez más su agotado cuerpo para contar por sí mismo: seguían siendo veintidós. El pequeño se había equivocado al contar con los dedos.

Abu Sufían y Abu Hanin no sabían qué hacer con los cadáveres de los dos periodistas extranjeros, y estaban abrumados por el hecho de que la revolución que tanto alentaron hubiera costado la vida a sus huéspedes. Querían devolverlos a sus familiares en agradecimiento por su sacrificio, pero sacarlos de Baba Amr resultaba imposible en el contexto del cerco, así que buscaron una cámara frigorífica en un inmueble industrial y la conectaron a un generador para hacerla funcionar. En la cultura islámica, la hospitalidad hacia el extranjero no distingue entre vivos y muertos: «No sabemos cuánto tiempo durará el combustible, ni sabemos si podremos volver a llegar al lugar mañana porque depende de los avances del Ejército», me confesó compungido Abu Hanin en la conversación que mantuvimos aquella noche. Los cadáveres terminarían siendo enterrados días más tarde, horas antes de la caída del barrio, en un jardín particular. El activista me proporcionó las coordenadas para que los miembros de la Media Luna Roja repatriasen los cuerpos cuando hubiera oportunidad.

Exilio

En abril de 2012, cuando Baba Amr era ya territorio militar del régimen sirio, regresé a la provincia de Homs para reconstruir la caída del barrio. Busqué la nueva casa de Abu Sufían, en una aldea próxima a Quseir, pero solo encontré a su hermano Abdel Salam. «Entre el 4 y el 28 de febrero recogimos más de ciento viente muertos», me explicó tras consultar su «registro», una impoluta agenda, cortesía de una firma local, donde figuraba con pulcra caligrafía cada víctima con nombre, apellidos, edad, lugar y fecha del deceso. Me sorprendió la profesionalidad que habían adquirido los hermanos. «A siete les enterramos en el antiguo cementerio de Baba Amr, y cuando fue demasiado peligroso buscamos sitio en el cementerio de Jobar», otro barrio de Homs.

Abdel Salam terminó tomando las armas tras la caída de Baba Amr. «O espero que me mate un proyectil o muero combatiendo», se justificaba airado. Abu Sufían, treinta y un años que pesaban como siglos, terminó abandonando la revolución cuando aquello ya tenía poco que ver con un levantamiento pacífico. Buscó refugio junto a su familia en Líbano, y trató de recuperarse de un trauma que compartirá para siempre con los suyos, sin quejarse, con la misma dignidad con la que recorría las calles bajo los bombardeos rescatando cadáveres y amortajándolos en su sala de estar. Alguien tenía que hacerlo.

Ilustraciones: C. Fosch

Este reportaje pertenece al primer número de la Revista 5W, incluida en nuestro pack JD14.

Pingback: Abu Sufían, el enterrador de Homs

A todos los que sistemáticamente descalifican a «los periodistas» por lo que leen, ven o escuchan en los medios tradicionales de comunicación, les enviaría cualquier texto de Mónica G. Prieto, pero no sale en la tele y su nombre no es conocido entre espectadores. Una pena, porque dignifica la profesión.

Excelente artículo, triste pero con mucha dignidad en cada palabra ¿Se sabe algo de la vida de Abu Sufían?

Pingback: ISIS, van dos años. – A la otra orilla del Éufrates