George Berkeley es un filósofo menospreciado. Ya ni siquiera se encuentra en los planes de estudio españoles. Hace unas décadas tuvo sus minutos de gloria en lo que era 3º de BUP. Con la secundaria y sucesivas leyes, como ocurrió en general con la filosofía, pasó al baúl de los recuerdos de los filósofos menores. Sin embargo, este irlandés del siglo XVIII, que fue también obispo, debería haberse mantenido entre los grandes ya solo por hacerse una pregunta bien fastidiosa: ¿vemos realmente lo que vemos o es una engañifa? ¿Quién me dice que este portátil en el que escribo es un portátil y no otra cosa? Por supuesto, Berkeley era un extremista y para él era imposible conocer nunca nada de forma real. Solo podían existir las percepciones. Es decir, lo que quisieran contarnos. La verdad no existe.

Este artículo no trata de rebatir a Berkeley, sino que ahonda en los principios de este filósofo como máxima de nuestro mundo actual en el que prima la representación. O más bien, la sobrerrepresentación, la narrativa, el relato, que no deja de ser un marco subjetivo de lo real.

Quienes supieron ver antes que nadie qué se podía hacer con el poder de las percepciones fueron los creadores del reality show, de esa recreación de la realidad que nunca podrá ser real. Las televisiones, con sus Grandes Hermanos derivados años después en programas de todo pelaje donde se pueden intercambiar esposas o buscar novias para los hijos —el tufillo machista de todo esto lo dejaremos para otro artículo—, no son las creadoras de este tipo de espectáculo. No, aquí hay pocas cosas que se inventen ya. Los creadores hay que encontrarlos en el siglo XIX y uno de ellos fue, además, un vaquero: el icónico Buffalo Bill.

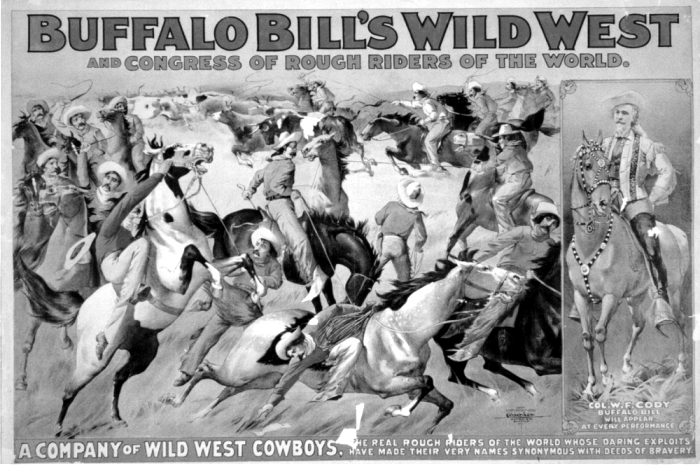

William Frederick Cody, conocido como Buffalo Bill, un hombre con complexión física de leñador y manos de artista, fue un extraordinario cazador de bisontes —de ahí el apodo—, uno de los conquistadores del Oeste norteamericano y también el hombre que creó el show business del wéstern mucho antes de que aparecieran en el cine las películas de John Ford o Sergio Leone. Y, por supuesto, con esta narrativa también dio lugar a otro relato: el de una América construyéndose a sí misma, descubriendo vastas regiones y aniquilando a los pieles rojas. La de esa cruzada entre indios y el Séptimo de Caballería que aún sigue imponiéndose en los cines yanquis (y, por ende, en los europeos): Quentin Tarantino, tras su Django, acaba de estrenar Los ocho odiosos, otra del Oeste.

El escritor y cineasta francés Éric Vuillard (Lyon, 1968), autor de largos como Mateo Falcone, ha sido el encargado de recordarnos quién fue realmente Buffalo Bill a partir de su libro Tristeza de la tierra. La otra historia de Buffalo Bill, publicado ahora en español por Errata Naturae y que en Francia fue finalista del Goncourt en 2014. Es un libro extraño porque no solo es una biografía del vaquero, sino también una reflexión acerca del espectáculo que creó a finales de los ochenta del XIX, The Wild West Show, que fue la máxima atracción en la Exposición Universal de Chicago de 1893 —acudían cada día a verlo más de cuarenta mil personas— y con un éxito tal que hizo giras multitudinarias por Europa. A Barcelona llegaría un 18 de diciembre de 1889 con gran éxito, según reseñó entonces La Vanguardia. No señores, las grandes cadenas no crearon el reality show.

«El espectáculo nos desposee y nos miente y nos aturde y nos ofrece el mundo en todas sus formas. (…) Y para atraer al público, para provocarle el deseo de acudir en masa a ver el Wild West Show, había que contarle una historia: la que millones de norteamericanos primero y europeos después tenían ganas de oír y que ya oían en el crepitar de las bombillas eléctricas, acaso sin saberlo (…) querían atravesar en su imaginación las Grandes Llanuras, cruzar los cañones del Colorado y conocer la vida de los pioneros», escribe Vuillard acerca del porqué de este éxito. Buffalo Bill consiguió contar la historia que los espectadores querían escuchar. Un relato que no era real pero que podía ser percibido como real. La engañifa del filósofo Berkeley.

Pero, ¿cómo llegó el vaquero a todo esto? ¿Y cómo lo hizo? Como cuenta Vuillard, fue un hombre que estuvo en el momento en el que muy pocos están: en el nacimiento de una nación y de los llamados «tiempos modernos». Y supo aprovecharlo. Estados Unidos nacía y a la vez había que contarlo. Y ya no a la manera de la crónica griega: ahora existía el balbuceante espectáculo de masas. Si en el Oeste había batallas entre indios y vaqueros, ¿por qué no llevarlas a un escenario? Y lo hizo tan bien que su gloria tuvo que ver más con el personaje de circo que con su leyenda vaquera. «Buffalo Bill se convirtió en el héroe de su propia fábula», comenta Vuillard por correo electrónico.

Por supuesto, él no creó el show solo. Supo rodearse de tipos listos como John Burke, también llamado Arizona John Burke, que se convirtió en su agente de prensa además de en uno de los creadores de la maquinaria publicitaria que hemos conocido en el siglo XX. «Burke encarnaba mejor que ningún otro el modo en el que el mito americano se ha extendido por el mundo. Inaugura una nueva forma de relato, una propaganda soft, podríamos decir, un maridaje eficaz entre la narración y la ideología. La narración se repite constantemente, pero hay un efecto de espejo: el público reconoce en ella una y otra vez lo que quiere ver, y esa rutina resulta excitante», sostiene Vuillard. Burke como un protopublicista de los anuncios que constantemente vemos ahora por televisión. Espera y verás (en tu canal).

Bill y Burke también sabían que para que su reality funcionara tenía que haber indios, y si estos eran reales y no de cartón piedra (o mexicanos disfrazados), mucho mejor. Para ello qué mejor que contratar al indio por antonomasia: Toro Sentado, el gran jefe sioux que venció en la batalla de Little Big Horn de 1876 en la que el Séptimo de Caballería sufrió una de las mayores afrentas de su historia. Burke fue quien en 1885 negoció con él y finalmente, por «cincuenta dólares a la semana, más un adelanto, dietas, todos los gastos a cargo del productor y, sobre todo, el derecho exclusivo a vender sus fotogafías y firmar sus autógrafos», según desvela Vuillard, Toro Sentado se sumó a la compañía. Dejaba de ser un jefe espiritual para convertirse en un actor de sí mismo. Todo el mundo tiene un precio y el show business lo sabe.

A partir de ahí, la locura. Buffalo Bill, chorreando dólares, abandonó a su familia por el negocio (y por múltiples amantes) y llegó a crear su propia ciudad, Cody, en el estado de Wyoming, que aún existe y posee un pequeño museo sobre el vaquero (aunque Vuillard comenta que es demasiado cutre como para visitarlo). También fue uno de los primeros en poner una pica en Europa en lo que al colonialismo cultural norteamericano se refiere. Su Wild West Show, con sus vaqueos e indios, con sus matanzas de pacotilla, se convirtió en un éxito descomunal a principios del siglo XX. «El Wild West Show dio comienzo a una auténtica americanomanía. Internacionalizó el drama yanqui. Pero existían diferentes percepciones del show, que en sí mismo jugaba en diversos frentes. En la zona este de Estados Unidos, las últimas guerras indias son eventos lejanos, que pertenecen al pasado. En las ciudades modernas de la costa, el apache es una imagen arcaica; a menudo se siente una simpatía por los vestigios de aquellas tribus, se las compadece. Ocurre algo similar en Europa. No se quiere percibir la relación entre los culís de imperio y los indios de Buffalo Bill, así se puede sentir hacia ellos una ternura que no compromete a nada», manifiesta Vuillard acerca del paso del espectáculo por el viejo continente.

Ahí observamos varias consecuencias del show: creó una imagen de Estados Unidos, pero ya no solo para los europeos, sino para los propios norteamericanos. Como afirma el escritor, el Wild West Show era algo a tomarse en serio puesto que «sumerge el drama de la colonización americana en una amnesia sin retorno y lo sustituye por una epopeya ruda que puede parecer humana». ¿Una matanza? ¿Un genocidio? No, fue otra cosa porque así nos lo contaron desde un principio, prácticamente desde que tenía lugar.

Es cierto que después llegaron las películas. El propio Buffalo Bill participó en algunas de ellas cuando su carrera de saltimbanqui empezaba a decaer, como recuerda Vuillard, aunque el verdadero éxito del wéstern llegaría con el cine sonoro. Con los John Wayne y compañía. Pero esas cintas no hubieran sido posibles sin el show primigenio porque la imagen que creó, que es nuestro fondo de ojo, llegó para quedarse: «Por más que lo sepamos, durante decenios [los norteamericanos] nos han embutido esa versión de la historia. Es como con la Segunda Guerra Mundial, la representación común de una Alemania motorizada y triunfante es el resultado de la propaganda: antes de la entrada en la guerra de los rusos, la mayor parte de las imágenes que tenemos sale de los estudios de Goebbels», sostiene el escritor. América como puro reality show que acabaría por contaminarlo todo, como décadas después analizaría Guy Debord en su famosísimo ensayo La sociedad del espectáculo. «Debord vio venir la globalización del capitalismo, el momento en el que los discursos teatrales que evocas se disuelven en otra cosa», indica Vuillard.

La historia de Buffalo Bill, no obstante, no acabó bien. Uno de los últimos capítulos de Tristeza de la tierra —ya de por sí el propio título del libro evoca la melancolía, que no es más que una percepción desazonadora de las cosas según las recordamos— se titula «Los príncipes del entretenimiento mueren tristes». En él narra el final del vaquero y cómo sus propuestas teatralizadas ya no se adaptaban al mundo que venía. El espectáculo de masas que él había creado y que habían visto más de setenta millones de personas, se desvanecía. En su último viaje para visitar a su hermana en 1917 caería gravemente enfermo y ya no se recuperaría. La muerte llegó con la puntualidad del día al que le toca a cada uno. Él estaba solo en una habitación. Nadie, ni su mujer, ni sus amantes, ni las miles de personas que le habían aplaudido estaban a su lado. Su leyenda podría seguir viva, pero él ya estaba muerto. Como su espectáculo. De ahí su tristeza, su soledad, su melancolía cuando todo acabó.

«Cuando la grandeza no está asociada a la verdad, es decir, a los demás seres humanos, a la comunidad de seres humanos, no puede acabar bien. La vida no es una sucesión de azares, tiene una lógica, por decirlo así. La melancolía de Buffalo Bill es el síntoma de una bajeza que se ignora o que se esconde», intenta explicar Vuillard. Nada pudiera ser lo que parece, diría el filósofo Berkeley. El vaquero, con la creación de un mundo irreal basado en uno real, siguió la máxima a rajatabla. Pero el reality show, la engañifa burda, no perdura.

Pingback: Buffalo Bill: el hombre que creó el reality show americano

Hola. Excelente narración de la historia del reality de Búfalo Bill. Que de entrada, llamarle ‘gran cazador de Búfalos’ es una falacia, digo yo. Que se necesitaba para cazar búfalos? Bastaba con acercarse a las nutridas manadas de estos bellos animales y dispararles a mansalva. No había como fallar, es como la pregunta engañosa de ‘quién descubrió el Río Mississippi? ‘ acaso no estaba ahí ya desde siempre?… Pues, fuera de esto, felicidades por esta gran escritura, enhorabuena.

Se necesitaban muchas cosas para cazar bisontes – los búfalos, en español, son otra cosa. Alguna gran novela, como «Butcher’s Crossing», de John Williams lo explica de maravilla.

Saludos

Sí, se necesitaban desde una escopeta, a balas, un dedo que apretara el gatillo, un hombro donde apoyar la escopeta, al menos un ojo, buena vista en ese ojo, por no hablar del sombrero para guarecerse del sol o unos guantes para cuidar las delicadas manos de cualquier cazador de bisontes.

Según usted, cazar bisontes tenía la misma complejidad que disparar en una caseta de feria para ganar una muñeca chochona.