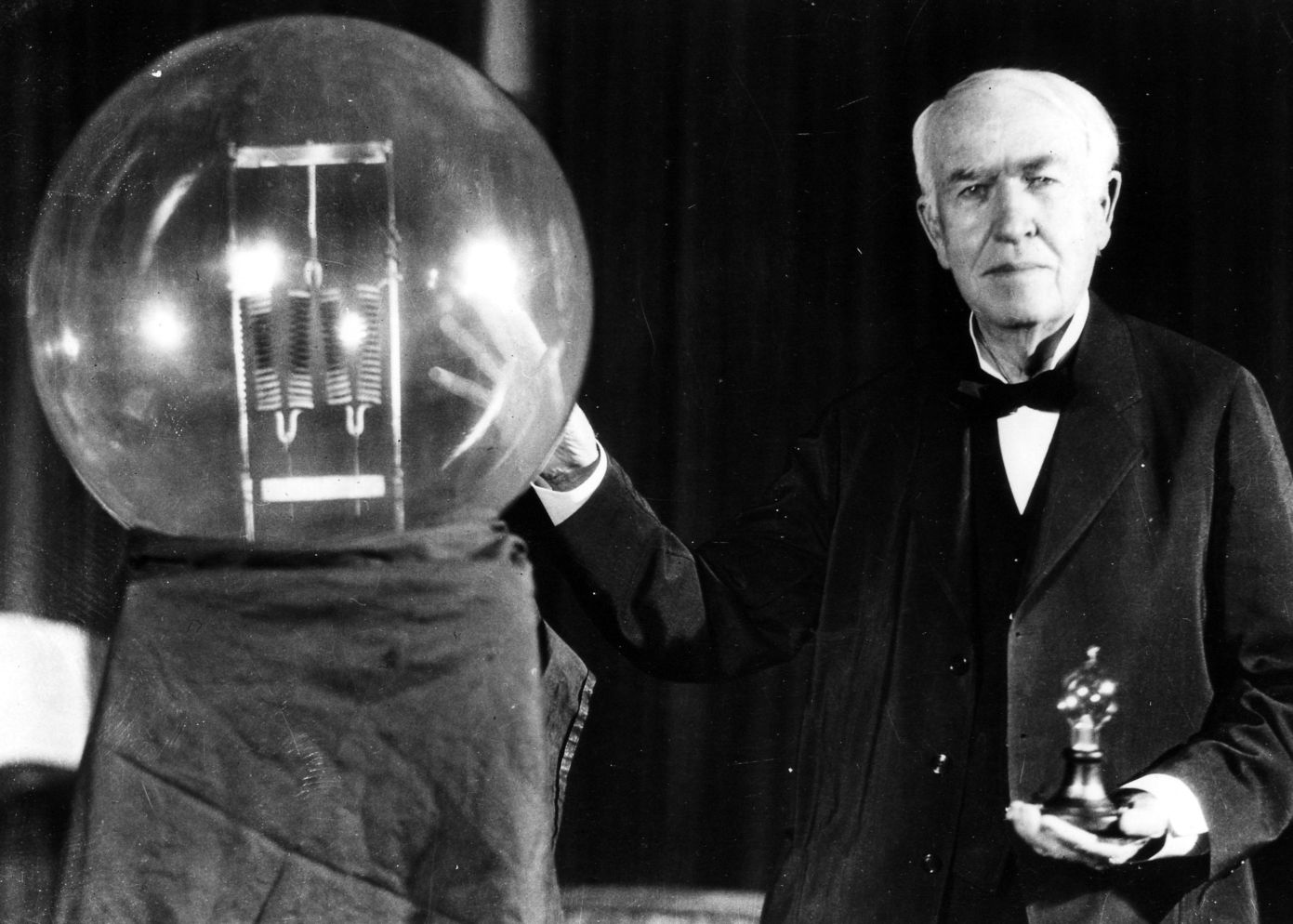

En 1879, Thomas Alva Edison parecía capaz de lograr cualquier éxito, de alcanzar cualquier sueño, de inventar cualquier cosa. Tenía entonces treinta y dos años y ya había mostrado al mundo y patentado la bombilla eléctrica, el fonógrafo, el telégrafo automático, el teléfono, la red eléctrica y toda una serie de otros avances revolucionarios. Es cierto que se apropiaba de inventos ajenos, que su teléfono era una simple mejora del de Charles Bell o que su propuesta de la corriente continua perdería la batalla por las redes urbanas de electricidad frente a Westinghouse y sus redes de corriente alterna, pero si alguien parecía capaz de sorprender al mundo, ese era Edison, el «mago de Menlo Park», el lugar donde instaló el primer laboratorio de investigación industrial del mundo.

La revista satírica británica The Punch se editó desde 1841 a 1992 de forma ininterrumpida y luego tuvo una corta segunda vida en 1996 cuando el hombre de negocios Mohamed Al-Sayed, el casi suegro de la princesa Diana de Gales según él, compró la cabecera e intentó relanzarla, dicen algunos que para vengarse de otro semanario de humor, Private Eye, que no hacía más que atacarle y tratarle como un advenedizo, un nuevo rico con fortuna pero sin clase. Al-Sayed cerró definitivamente la publicación en 2002 con unas pérdidas al parecer cercanas a los treinta millones de euros. Siempre da tristeza el cierre de un medio de comunicación, más con una historia tan larga como la de The Punch y más aún cuando había tenido momentos gloriosos en su trayectoria; como cuando señaló al gobierno de la reina Victoria que la asignación anual del príncipe consorte Alberto era de treinta mil libras mientras que el total del presupuesto nacional para la enseñanza de los pobres era de diez mil, un detallito sin importancia.

En 1879, el Punch publicó un supuesto nuevo invento de Edison: la ropa interior antigravitatoria. Los grabados de la revista mostraban a los afortunados usuarios visitando un museo y flotando para ver de cerca los cuadros colgados en altura; disfrutando de un paseo por el campo, donde niños y damas eran arrastrados por intrépidos conductores de velocípedos como si fueran globos atados con un cordel; o en el interior del hogar, donde tres niños hacían volteretas en el aire ante la asombrada mirada de sus padres. Es curioso porque es la misma época en que Julio Verne estaba teniendo un éxito clamoroso con sus libros de ficción científica: Viaje al centro de la Tierra (1867), De la Tierra a la Luna (1872), Veinte mil leguas de viaje submarino (1871), La vuelta al mundo en ochenta días (1873) y La isla misteriosa (1875). De la Tierra a la Luna contiene sorprendentes coincidencias con el primer viaje a la Luna, el del Apolo 8, la primera misión tripulada que dejó la órbita terrestre, orbitó la Luna y retornó felizmente a la Tierra. En la nave viajan tres astronautas, Estados Unidos es el promotor y productor de la hazaña, despegan desde el estado de Florida, escapan de la gravedad terrestre a once kilómetros por segundo, necesitan ciento cincuenta horas de viaje para llegar a la Luna, no aterrizan allí sino que dan varias órbitas alrededor y regresan a la Tierra. Dicho en broma, Verne debería haber denunciado a la NASA por plagio, pero en realidad los cálculos que hizo fueron bastante exactos —se había documentado exhaustivamente— y se adelantó en casi un siglo a la experiencia real.

Evidentemente los calzoncillos y bragas antigravitatorios eran un cuento chino, una broma irónica de The Punch, pero es curioso por haber imaginado ese ambiente ingrávido antes de que la ciencia supiera mucho al respecto. Era una época fecunda donde los avances y teorías científicas suscitaban ideas en los escritores de novelas, en algún caso como hemos visto premonitorias de lo que luego los científicos conseguirían; un momento en el que la ciencia no era vista como algo siniestro, umbroso o peligroso sino como la linterna en la oscuridad, la herramienta que acabaría con la enfermedad, la pobreza y la ignorancia y nos llevaría a un mundo mejor. La gente agotaba el primer día de venta la edición completa de El origen de las especies de Darwin y pagaba sus buenas entradas para oír las charlas de los últimos descubrimientos en los laboratorios o los viajes de los grandes exploradores. Eran historias verdaderas, cargadas de pasión y riesgos, de fracasos encadenados y un éxito al final. El mismo Edison decía: «No he fallado, he descubierto exitosamente diez mil cosas que no funcionan».

Un siglo después del artículo de The Punch sobre la ropa interior antigravitatoria, los hombres habían experimentado de verdad lo que es flotar en el aire, el espacio había sido conquistado, nos habíamos alejado de la atracción terrestre. Doce hombres habían pisado la Luna y ese año, el 1979, la sonda Voyager I mandaba fotos de los anillos de Júpiter, la Pioneer 11 visitaba Saturno y la primera estación espacial norteamericana, el Skylab, iniciaba su descenso a la Tierra después de haber estado en órbita seis años y dos meses. Allí se habían iniciado numerosos experimentos sobre la microgravedad y sus efectos sobre el organismo, uno de los temas más importantes de la medicina del espacio. En tiempos cortos, la microgravedad induce alteraciones en el sistema neurovestibular —el que se encarga de nuestro equilibrio— y una alteración de la distribución de fluidos que se acumulan en la parte superior del cuerpo. Esos cambios generan el llamado síndrome de adaptación espacial. Los astronautas afectados, que han llegado a ser dos de cada tres en las misiones de la lanzadera espacial, sufren náuseas, vómitos, dolores de cabeza, anorexia, palidez… Las hipótesis planteadas sobre la causa de este síndrome son el conflicto entre las distintas informaciones sensoriales, alteraciones en el reparto de los fluidos, asimetría en los otolitos (sensores de gravedad en el oído interno), readaptación a la orientación en el espacio, reinterpretación cerebral de los movimientos de los otolitos o una mezcla de varias de ellas.

En misiones prolongadas en las estaciones espaciales, el análisis en animales y en los propios astronautas ha mostrado diferentes problemas causados por la microgravedad y/o las radiaciones cósmicas incluyendo atrofia cardíaca, daños cognitivos, pérdida de masa muscular, pérdida de densidad ósea, reducción en el volumen de sangre circulante, trastornos del sueño, problemas en la neurogénesis y la morfogénesis en el desarrollo embrionario del sistema nervioso central, inicio acelerado de una enfermedad de Alzheimer e incluso una pérdida del sabor de los alimentos producida probablemente por una alteración del sistema olfatorio y que eliminaría el aroma de la comida, al igual que cuando estamos resfriados. Es decir, no solo te entra un alzhéimer sino que encima no puedes apreciar un buen tournedó Rossini con foie. No será fácil llegar a Marte ni volver sin secuelas del viaje.

Ha habido distintos investigadores y lunáticos que han tratado de encontrar formas de superar la gravedad. Robert Babson, un exitoso hombre de negocios, creó la Fundación de Investigación sobre la Gravedad, que primero intentó controlar la atracción gravitatoria y luego se conformó con entenderla. Por sus conferencias pasó gente como Igor Sikorsky, inventor del helicóptero, y la fundación creó un premio de ensayo que ganó el astrofísico californiano George F. Smoot, que en 2006 recibió otro galardón mejor, el premio Nobel de Física. Otro nombre a citar es el de Thomas Townsend Brown, que cuando estaba en el instituto de educación secundaria vio que un tubo de Coolidge variaba aparentemente su masa dependiendo de su orientación e inventó un aparato que llamó el «gravitador» y decía que conseguía efectos antigravitatorios aplicando corrientes de alto voltaje a materiales con constantes dieléctricas elevadas. Brown era un auténtico forofo de los ovnis y trabajó en investigaciones secretas en Francia como el proyecto Mongolfier, un supuesto programa de la compañía aeronáutica Société National de Construction Aeronautiques du Sud Ouest (S.N.C.A.S.O.) para despegar del suelo terrestre anulando la atracción del planeta. Luego, distintos físicos han trabajado sobre los motores de antigravedad o hipermotores o en teorías usando distintas vías para reducir la gravedad. Algunos de ellos han sido objeto de patentes o han sido investigados por la NASA, pero sigue siendo igual de difícil que siempre alejarnos de la gravedad del planeta Tierra y salir al espacio, algo para lo que tenemos después de un siglo de intensas investigaciones una única herramienta: los cohetes.

El problema básico es que entendemos poco sobre la gravedad. Es la más débil de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, treinta y ocho órdenes de magnitud más débil (treinta y ocho ceros) que la fuerza nuclear fuerte, treinta y seis órdenes menos que la fuerza electromagnética y veintinueve órdenes menos que la fuerza nuclear débil pero, por otro lado, es la fuerza dominante a escala macroscópica, explicando la formación de las galaxias y los cuerpos astronómicos, las órbitas de planetas y satélites o los períodos de las mareas. Mientras que para las otras fuerzas hemos encontrado las partículas elementales responsables (el fotón para el electromagnetismo, los gluones para la interacción fuerte, los bosones W y Z para la interacción débil) la partícula elemental de la interacción gravitatoria, el gravitón, nadie la ha encontrado.

Edison fue también el protagonista de una novela de ciencia ficción escrita por Garrett P. Serviss, publicada en 1898 y titulada Edison’s Conquest of Mars (La conquista de Marte por Edison). Curiosamente, esta obra incluye por primera vez algunos de los artilugios y situaciones que se convertirían en clásicos del género como las abducciones por extraterrestres, los trajes espaciales y los rayos desintegradores. No incluye, sin embargo, ningún invento antigravitatorio, algo que sí haría H. G. Wells en su obra Los primeros hombres en la Luna (1901), donde uno de los protagonistas, el excéntrico científico Mr. Cavor, inventa una sustancia llamada cavorita que bloquea la gravedad y permite construir una nave espacial con la que viajar a nuestro satélite. Esta novela también anticipa algunos aspectos habituales de la ciencia ficción como la búsqueda codiciosa de riquezas por los exploradores del espacio, los alienígenas con aspecto de insectos sociales inteligentes o la preocupación en las civilizaciones extraterrestres cuando conocen la naturaleza predadora y violenta de los seres humanos.

La carrera de Edison seguiría siendo fructífera, incrementada además por la excelente promoción de sí mismo que hacía continuamente. Antes de una entrevista con un periodista pasaba por el taller de Menlo Park y se manchaba un poco con grasa la cara y las manos para parecer que salía de la lucha contra las máquinas en busca de un nuevo descubrimiento. Obtuvo mil noventa y tres patentes americanas a su nombre, además de muchas otras en Alemania, Francia e Inglaterra, aunque la inmensa mayoría no eran descubrimientos suyos sino de los científicos y técnicos que empleaba y explotaba. No se limitó a los inventos sino que fue el creador de la industria de la música grabada, las empresas distribuidoras eléctricas, la industria cinematográfica y las compañías de telefonía y telecomunicaciones, implantando en sus fábricas la producción en serie y las cadenas de montaje. Su fama fue tal que en 1920 una broma gastada a un periodista salió publicada en periódicos por todo el mundo como si fuera cierta: que había inventado un teléfono que permitía hablar con los muertos. Era aún más difícil que la ropa interior antigravitatoria.

Para leer más:

Pingback: Mister Edison y la fuerza de la gravedad

Alva Edison era tozudo. Tampoco es mala cosa. La ciencia es hermana de la persistencia, ahora a cabezazos se puede inventar algo, pero se podría inventar más si se hace con método y además se ahorra tiempo que se puede dedicar a más asuntos. En mi admiración no está Edison, que también tiene su mérito. Pero que consciente de sus limitaciones se dedicó a confabular con JP Morgan contra su rival en la llamada «Guerra de las corrientes». El tiempo dió la razón a Nikola Tesla. En estos momentos la distribución eléctrica se basa en los descubrimientos e inventos de Tesla relativos a la corriente alterna. Edison incluso pagó a botarates para que electrocutaran animales e intentar alarmar sobre los peligros de la corriente alterna de su rival Tesla. Muchos mitos no son tales y muchos supuestos héroes si se rasca un poco, tampoco.

El del teléfono no era Charles Bell sino Alexander Graham Bell

El del teléfono no era Charles Bell ni Alexander Graham Bell, sino Antonio Meucci .

Para mí la ciencia si, cito: «… no era vista como algo siniestro, umbroso o peligroso sino como la linterna en la oscuridad, la herramienta que acabaría con la enfermedad, la pobreza y la ignorancia y nos llevaría a un mundo mejor.»

Y es que uno es así de rarito.