Parecía que el pecado siempre iba a estar ahí. El pecado, ese concepto bíblico que obliga al arrepentimiento y, si tienes suerte, al perdón. Naciste pecadora, muchacha, querida Eva, y nada podrá salvarte.

Muchos años después de las faldas plisadas, los calcetines por la rodilla y el jersey azul marino de cuello de pico en las escuelas católicas, una se da cuenta de que hay mucho de farsa en esta machacona tesis judeocristiana, pese a que este convencimiento invite a la rabia. Y eso, el enfado, también podría verse como un pecado. Pero sí, te enfadas por tantos golpes en el pecho con el «yo pecador» por bandera, por haberte inoculado el virus del mal —¿qué mal?—, por haberte hecho sentir que a la mínima de cambio, eres culpable. ¿Estás aquí en este mundo? Pues apechuga porque te vas a tirar la vida expiando por ello.

La epifanía, la iluminación, el golpe tras la caída del caballo como a San Pablo, llegó, en parte, con las lecturas de aquellos escritores que se habían dejado arrasar por el mal y lo habían contado en sus novelas. Si puedes narrarlo, igual no es tan vergonzoso. Menos aún si no lo haces como un intento de expiación. Y ya, infinitamente menos, si se argumentan otras causas, múltiples motivos. Fue ahí donde entendí el asunto de las superestructuras y eso de que LA SOCIEDAD, la organización de todo el asunto, igual algo tenía que ver con lo que, moralmente, concebimos como aquello que está mal y por lo que debes ser marginado. Las monjas se podían ir con su cantinela a otro lado.

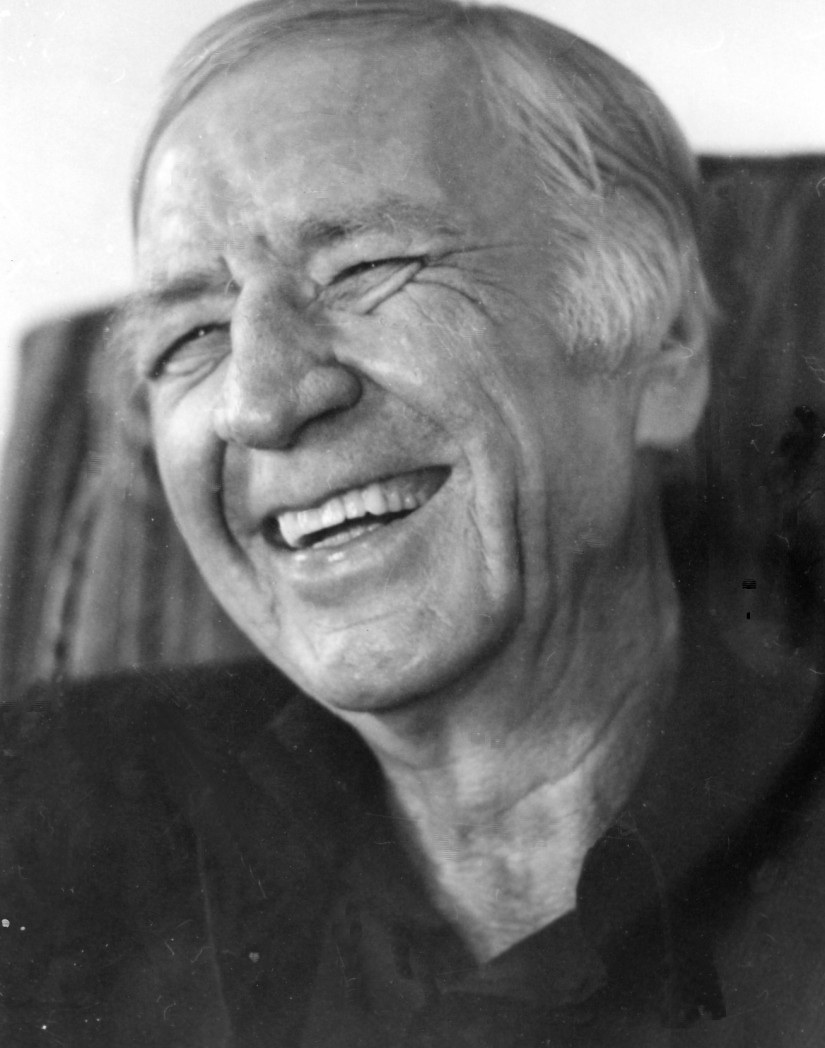

Edward Bunker, el tierno

El escritor que me abrió las puertas a este pensamiento fue Edward Bunker, nacido el último día del año de 1933 en Hollywood y fallecido en 2005 en un quirófano mientras le operaban por problemas circulatorios. Lástima acabar entre esas luces blancas después de una vida intensa a golpe de robo, años en prisión e incluso éxito como guionista y novelista.

A Bunker, extraordinariamente bien publicado en España en los últimos años por Sajalín Editores, le conocí con su novela más emblemática, No hay bestia tan feroz, publicada originalmente en 1973 y por estos lares en 2009. La cara del escritor, un rostro ceñudo con arrugas como tiralíneas y mirada de macarra de barrio, no me producía ningún tipo de candor. Y, sin embargo, poco a poco fui entrando en la historia de Max Dembo, un criminal que se ha pasado ocho años en la cárcel y quiere integrarse en la sociedad. Ja. Quiere. Porque se lo ponen muy difícil y ahí está el hombre, basculando entre volver a sacar la pistola u olvidarse para siempre del hampa. Y llegué a sentir ternura.

El título ya remite a que no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que merezca el más absoluto de los desprecios porque siempre habrá algo que podrá salvarle y que se llama humanidad. El aspecto que, al parecer, no contempló la Biblia o cierta interpretación del libro sagrado. Bunker, sin embargo, lo tenía muy claro. Él mismo lo había vivido en sus propias carnes.

Si se ojea su biografía —pueden acudir a la Wikipedia, la bases de datos de IMDB, reseñas editoriales— uno puede adentrarse en la vida de un chaval que desde el principio no lo tuvo nada fácil. Nacido en Los Ángeles en los años treinta —e imagínense esa ciudad en tiempos de la Gran Depresión y la ley seca— era hijo de una corista y de un montador de escenarios. Muy hollywoodiense, pero en el lado de los proscritos. Sus padres le daban a la botella y tenían peleas continuas. Al final se separaron y el crío fue a parar a una casa de acogida con cinco años de edad. Poco duró aquella historia. El chico se fugó y a partir de entonces fue de reformatorio en reformatorio y de robo en robo. Una joya que a los diecisiete años ya se había convertido en el preso más joven de San Quintín.

Y, sin embargo, fue ahí donde le entró el gusanillo literario gracias a otro preso, Caryl Chessman, que estaba condenado a muerte pero que consiguió escribir cuatro novelas sobre su vida que serían publicadas más tarde. Este Chessman tampoco era un angelito. Condenado por secuestro, robo y violación fue gaseado en 1960, porque como ya se sabe, en EE. UU. quien la hace la paga y lo de la pena de muerte se llevaba muy a gala. Pero antes de todo eso, Bunker escuchaba cada día el martilleo de las teclas en la máquina de escribir y quiso agenciarse una que le sería proporcionada por sus amigos Louise Fazenda y Hal B. Wallis. Así comenzó con sus propias historias que, no obstante, no llegarían más allá del propio papel pegado a la cinta de tinta de la máquina.

Bunker salió de la cárcel en 1956 e intentó una vida normal como su personaje Max Dembo. No tuvo muchas oportunidades o al menos eso le pareció a él ya que después de otros tantos delitos acabaría en la cárcel en 1962 donde estuvo hasta 1975. Allí escribiría No hay bestia tan feroz que, esta vez sí, fue un éxito casi inmediato una vez fuera de la prisión. Para los lectores y para la crítica, en esa historia, muy alejada del pertinente ladrón o asesino que roba o mata porque nada podrá remediarlo, había mucho talento.

Y el escritor se puso a la tarea literaria sin descanso. Sabía que tenía bastante material para ello. Y también sabía qué era lo que quería contar. En sus memorias, La educación de un ladrón (1999) da una sucinta explicación:

Leer me había enseñado que la cárcel había sido el crisol donde se habían formado varios grandes escritores. Cervantes escribió buena parte del Quijote en una celda, y Dostoievski era un autor mediocre hasta que lo condenaron a muerte, pena conmutada a escasas horas de la ejecución, y lo enviaron a prisión en Siberia. Fue después de estas experiencias cuando se convirtió en un gran escritor. Hay dos mundos en los que los hombres se despojan de todas sus máscaras y dejan ver lo más descarnado de su ser. Uno es el campo de batalla; el otro, la cárcel. Sin la menor duda, tenía mucha materia prima; el interrogante era mi talento.

Después de la historia de Dembo llegaría La fábrica de animales (1977), basada en sus experiencias en San Quintín y donde a través de diálogos y situaciones que viven los presos queda explícito que el sistema penitenciario americano deshumaniza hasta tal punto que los hombres pasan a ser meras bestias. Pecadores insalvables para los que jamás podrá existir la reinserción.

Más tarde llegarían Perro come perro, Stark y los relatos póstumos, Huida hacia el corredor de la muerte. Todos ellos están concebidos bajo el estilo hard-boiled, que podemos traducir como el más violento del género negro. Hay asesinatos crudos, hay personajes criminales sin ningún escrúpulo y no hay arrepentimiento ni búsqueda de perdón por una simple razón: no hay consideración del pecado. En la narrativa de Bunker, como en su propia vida, lo que predomina es que el mal está en otra parte: uno no es criminal porque esté genéticamente marcado para ello, sino que son otras las circunstancias, como una vida miserable, una existencia perra que te lleva a ganar cuatro duros en un trabajo que podríamos tildar de verdadera mierda.

Por supuesto, Bunker, al que Quentin Tarantino le echó el ojo para su película Reservoir Dogs dándole el papel de Señor Azul, también barría para casa. Y podría pensarse que sus novelas fueron un motivo de expiación. Yo no soy el responsable de lo que hice, parece decir continuamente, una expresión que, como poco, abre el debate. Sin embargo, hay que agradecerle que diera la vuelta a la tortilla en la concepción del crimen y los criminales, que ahondara en la naturaleza humana para contemplar más allá del mal —¿por qué, si no, sus personajes llegan a caer bien o al menos invitan a darles una segunda oportunidad?— y para apuntar a la yugular de la ley del talión, del ojo por ojo y de un sistema férreo, irrebatible —el norteamericano, con sus gaseos y sillas eléctricas— que hace siglos debería haber dejado atrás la Edad Media. El pecador no nace, señores, insiste Bunker, sino que ustedes lo ponen en bandeja.

Y ahora piensen en el reportero y guionista David Simon y su The Wire. En los barrios marginales de Baltimore y esos cuatro pilares a los que apuntó este periodista: el sistema educativo, los medios de comunicación, la política y la relación capital y trabajo. Y acuérdense de Bunker.

Jim Thompson, el desagradable

Más negras me resultaron las lecturas de Jim Thompson a las que llegué más o menos en la misma época. Volví a recordarlo hace un año con la venta en España de la gran biografía de Robert Polito, Arte salvaje, recuperada por Es Pop Ediciones veinte años después de su publicación original, que se dice pronto. Thompson es uno de los escritores de novela criminal más oscuros del género, Y puede que más desagradable. Sus personajes no admiten dobles lecturas: son unos hijos de puta. Egoístas, individualistas, solo piensan en su propio beneficio. La crueldad en su estado más puro. Condenados al infierno. El sheriff de 1280 almas —casi todas sus novelas están publicadas por RBA— con su estela de muertos no tiene redención que valga. Si pecar era esto, Thompson lo describe a la perfección.

No obstante, la narrativa de este escritor nacido en 1906 en Oklahoma, la Norteamérica más profunda y conservadora, se encuentra perforada por un pasado que, como le ocurrió a Bunker, tampoco fue sencillo. Y muchos de los personajes tienen fuertes reminiscencias de personas que conoció, empezando por su padre, quien fuera un sheriff violento, alcohólico y corrupto. Un modelo perfecto.

Thompson, de sangre cherokee por su madre, creció junto a su progenitora y debido a las corruptelas del padre, pronto tuvo que ponerse a trabajar. Hubo un cierto periodo de holgura económica cuando el padre trasteó con el negocio del petróleo, pero igual que vino ese tiempo de gracia se fue. A partir de entonces, el chico trabajó en lo que pudo, como obrero de la construcción, bracero y botones del Hotel Texas, donde conocería de buena tinta el mundillo criminal. Allí no iban a parar precisamente ilustres hombres encorbatados.

Él mismo incurrió en los años treinta en pequeños delitos traficando con bebidas alcohólicas durante la ley seca. Eran tiempos de la Gran Depresión y algo de dinero tenía que entrar en casa. Más aún después de casarse con Alberta, una telefonista católica, y empezar a engendrar hijos (años después su mujer le hizo someterse a un tratamiento de esterilización). En esa época también coquetearía con la política, ya que se afilió al Partido Comunista Americano en 1936, aunque lo dejaría en 1938.

Fue en los años cuarenta, en Nueva York, cuando comenzó a escribir sin descanso. Según su biografía, en año y medio escribió doce novelas. También trabajaba como reportero para el San Diego Journal y Los Angeles Mirror. Thompson poco a poco se estaba creando la figura de escritor pulp, autor de esas novelas populares que en España se llamaban de «a duro» y que, como describe Polito en la biografía, le solventaron muchas carencias económicas. De hecho, sus anticipos estaban en los dos mil quinientos dólares y vendían cientos de miles de ejemplares, lo cual no estaba nada mal en la época posterior a la II Guerra Mundial. Alcanzó tanta popularidad —no ahondemos en el malditismo, que quizá no fue para tanto— que en 1955 fue requerido por Hollywood (como tantos escritores de la época) para el guion de Atraco perfecto y Senderos de gloria, ambas de Stanley Kubrick, pero, como le ocurriera a William Faulkner, no se entusiasmó con las mieles de la meca del cine y continuó como novelista.

De finales de los cincuenta y los sesenta son sus obras maestras, 1280 almas (1964) y El asesino dentro de mí (1952). La primera, que fue publicada por primera vez en España por la editorial Bruguera en 1980, nos presenta a Nick Corey, el sheriff de Potts Country, que inicia una carrera política mientras se hace pasar por el tonto del pueblo. Ya. El tonto que antes o después te la clava. No te fíes de la bonhomía y menos de un candidato político. La segunda tiene como protagonista a Lou Ford, el ayudante del sheriff de un pueblo sureño, y podría ser un boceto de la anterior, ya que Ford también se hace pasar por un estúpido que, no obstante, riega su camino de cadáveres. Y, además, qué cadáveres: un preso, una prostituta, el hijo de un magnate… Aquellos que la sociedad biempensante odia. Los grandísimos pecadores.

Como Thompson pareció ser un hombre de excesos en todos los órdenes de su vida, lo mismo ocurrió con la literatura y durante los siguientes veinte años, hasta su muerte en 1977, no dejó de escribir. Cerró el círculo de su vida literaria con Hijo de la ira en el que están resumidas todas sus obsesiones: si te han humillado, si han abusado de ti, si te han marginado, ponerte hasta las cejas de drogas y alcohol y planear una venganza contumaz es lo menos que se te puede pasar por la cabeza. De alguna manera, es el espejo de su primera novela, Aquí y ahora, de carácter casi autobiográfico, ya que pone sobre el papel a un escritor alcoholizado que tiene que trabajar en lo que sea para sacar a su familia adelante, a un botones que se ve inmerso en el mundo del crimen… La vida perra, al fin y al cabo.

La gran frase de Thompson, repetida hasta la saciedad, fue «da igual cual sea el argumento de una novela porque solo hay una única trama: las cosas no son lo que parecen». Las cosas no son como te las cuentan y la condición humana tiene demasiados prismas como para considerar a alguien culpable o inocente a priori. Él y Edward Bunker sondearon en los abismos, abrieron en canal al Mal y al Pecado, intentaron hallar sus causas y razones, y una vez leídos la pregunta es obvia: ¿quién te puede decir que estás manchado desde la cuna? Solo un tarado.

Este artículo es un avance de nuestra revista impresa dedicada al pecado #JD13

«Solamente nos salen «lentas» desde que te fuiste» le dice el bajista del grupo al cantante. El batería, mirando hacia el suelo, asiente y cabecea. Un post muy interesante, compraré algunas de las novelas que en él se comentan. Lo mejor de leer a los villanos es que al final piensas que no son villanos. Lees a los héroes y te identificas con ellos, pero cuando vuelves a leer a uno de los «malos», piensas: «Solamente nos salen «lentas» desde que te fuiste».

Pingback: Escribir desde la cárcel y el alcohol