Para aclarar las cosas desde el principio: si reúno a ocho autoras en este artículo no es porque piense que existe eso que algunos llaman «literatura femenina». Intentar encontrar una explicación de la obra literaria a partir del género de quien la escribe suele llevar a la banalidad. Un ejemplo: en la ceremonia en la que se anunció que la escritora Carla Guelfenbein había ganado el Premio Alfaguara, durante la ronda de preguntas, una periodista preguntó: «¿Cómo va a evitar que tilden de literatura femenina su novela cuando usted es mujer y la protagonista también?». Otra pregunta en esa misma sesión: «¿Cómo ha conseguido reflejar el alma de la mujer?». Dudo de que a nadie se le hubiese ocurrido hacer esas preguntas cambiando «femenina» por «masculina» y «mujer» por «hombre». Díganselo en voz alta en esa nueva versión a ver cómo suena.

Entonces, si reúno a estas ocho autoras en el artículo no es para encontrar un hilo común en la literatura contemporánea escrita por mujeres. Mi aproximación no tiene ningún propósito de generalización. Este artículo parte de un interés personal por eso que en otro sitio he llamado literatura cruel, y de la casualidad, o no, de que en los últimos meses me haya ido encontrando con autoras de la misma generación —salvo Nuria Barrios, ninguna lleva a otra más de doce años—, cuyos libros encajan en buena medida en esa categoría.

Un rasgo común a estos libros es la ausencia de consuelo en las historias que cuentan: no es solo que la historia no «acaba bien», concepto simplista de la realidad, como si las cosas acabasen de alguna manera. Tampoco nos tranquilizan con una ficción de comprensión: cerramos los libros y seguimos frente a una realidad impenetrable, ninguna verdad o convicción que nos conforte. Y los mismos personajes se encuentran también sin consuelo alguno: la realidad en la que viven es dura; de hecho, parece difícil determinar esa realidad, que es más un extrañamiento, no en el sentido en el que podía encontrarse en algunas novelas como El hombre en el umbral, de Saul Bellow, no es la distancia con lo real que a Robbe Grillet le parecía tan ficticia, sino que la mayoría de los personajes vive en una realidad que ofrece pocas posibilidades, como quien toma prestada una existencia en la que nunca se sentirá cómodo, porque no es la suya. No puede ser la suya. La realidad es cruel; escribir es una manera de tomar nota de ello.

No está claro si son obras muy modernas o poco modernas; se empeñan en hablar de una realidad angustiosa, se adentran en las zonas oscuras del ser humano, aceptando que la literatura no es solo juego inteligente o una narración separada de lo real, y entroncan así con una literatura de la angustia que parecía haber sucumbido a la postmodernidad. No he encontrado, por cierto, ningún ejemplo de metaliteratura en su trabajo, y la otra gran moda de los últimos años, la autoficción, solo aparece en la obra de Fernanda Trías. Al leer estos libros he tenido la impresión de que dan por cerrado el diálogo con la postmodernidad y se cimientan sobre formas narrativas de escritoras como Agota Kristof o Elfriede Jelinek —aunque también veo relación con autoras más jóvenes como A.M. Homes—. Se emparentan con Kristof y Jelinek al practicar una literatura cruel, esa que no nos ofrece ningún tipo de lenitivo, que te muestra aquello que quizá preferirías no mirar porque al fondo del pozo ves tu imagen real reflejada. También estilísticamente se acercan a uno u a otro modelo: a la prosa seca, descriptiva de Kristof con la que mira a sus personajes sin interpretar sus acciones, y la sintaxis torturada e imaginativa de Jelinek, que parece pensar que el lenguaje tal como lo conocemos no basta para expresar el horror de las relaciones humanas, y por eso lo retuerce y reinventa hasta encontrar la imagen justa, la que duele.

La gran mayoría de los cuentos de estas autoras —y en parte la novela de Ariana Harwicz— están escritos en primera persona, pero no para producir una identificación fácil con los lectores. En todos ellos se mantiene una distancia generada por la extrañeza, quizá porque pesa más la atmósfera que la trama y la construcción de los personajes. Las acciones que se nos cuentan nos revuelven, incomodan, asustan, duelen, pero aun así el personaje mantiene una parte de incomunicabilidad que hace todavía más dura la lectura. Ni siquiera suele quedarnos el consuelo de la empatía. Incluso cuando los personajes están más desarrollados, como en las novelas Falsa liebre de Fernanda Melchor y Cicatriz de Sara Mesa, estos siguen resultando lejanos, encerrados en mundos tan propios que nos resulta difícil introducirnos empáticamente en ellos. En Falsa liebre porque la mayoría de los lectores encontrarán distantes esos territorios de la violencia y la pobreza; en Cicatriz porque lo excesivo de la situación hace que creamos que no nos puede pasar a nosotros. Y sin embargo, como pone en algunos espejos retrovisores, la realidad está más cerca de lo que parece.

Alguna autora avisa desde el principio de que entrar en sus páginas no va a ser un viaje de placer. «No sé en qué momento me empezaron a interesar las nalgas de los niños», comienza Andrea Jeftanovic, en cuyos cuentos hay suspense porque hay una sensación de inminencia de la catástrofe desde el inicio. No nos dice pónganse cómodos, les deseo una travesía agradable, sino abróchense los cinturones. Y después llegan historias de incesto, asesinato de la hermana, abandono, parricidio, suicidio. Niños muertos, por accidente, o porque los matan sus hermanos, o porque han aceptado caramelos de extraños. Espectros que son a la vez una presencia y una ausencia (¡como todos los espectros!). Y en Harwicz las asociaciones desasosegantes de la protagonista se anuncian desde la primera frase: «Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular».

Sigamos con los rasgos comunes: en estos libros la familia es omnipresente; no encontramos aquí esos personajes típicos de la novela negra de los que no sabemos si tienen padre y madre, si han tenido hijos, y como mucho sabemos que están casados porque matan a su pareja o es otro el que la mata. La familia siempre aparece como un ente extraño, agresivo, absorbente y que destruye lo genuino, aquello que está enterrado en los personajes, lo que podrían ser si no fuese por. Sensación de asfixia; a veces de resignación a que la aventura no es posible, o, en todo caso, la aventura es la catástrofe, una catástrofe que suele llegar sin grandes explosiones; las cosas pasan, es todo. La familia como lugar de todas las violencias.

«Una familia no. Son un lastre. Un escollo. Un freno. Una jaula». (Sara Mesa). Eso piensa la protagonista de Cicatriz. Y en el cuento Aniversario nos encontramos con esta imagen del padre: «En sueños te aparecías como una verruga que reventaba y, al salpicar su líquido mi piel, me regaba todo el cuerpo de pequeñas verrugas como tú». (Marina Perezagua). También en Falsa liebre la familia es un espacio de violencias, de abusos, de engaños: la abuela maltrata a los niños, uno de los niños estrangula a la abuela, la madre de un personaje se ha vuelto una loca agresiva y pirómana, un chico defiende al medio hermano porque lo adora, tanto, que abusa sexualmente de él. Un conjunto de extraños luchando por un espacio reducido. Y lo mejor que puede suceder es que sean extraños, individuos lejanos de los que no se sabe qué pensar: «Hay momentos en los que me descubro pensando incrédula «este es mi padre, qué increíble; esta es mi madre, esta es mi familia, imagínese, hace cuántos años que no digo madre, no digo padre, digo usted»». (A. J.) Esa extrañeza es la que predomina como sensación ante los padres en varios cuentos de Siete casas vacías, de Samanta Schweblin, la casi imposibilidad de entender y, si alguna vez se entiende algo, lo imposible es comunicarlo. Mientras que la niña coprotagonista de El tren Neckermann llega a una sencilla constatación: «Me gustaría no tener padre, como tú. Los padres son imbéciles». (N. B.) En este cuento las niñas quieren huir hacia una Alemania de la que no saben nada, no pueden saber nada a esa edad, pero mejor que quedarse en casa, poder preservar una cierta inocencia y escapar, una de ellas, a la violencia familiar. Solo en La ciudad invencible he encontrado una relación paterno filial que uno podría haber deseado para sí, un cariño marcado por el dolor ante la muerte: «Dame dos años más de padre. Mike, quiero llegar tarde a la cena de tu cuerpo. ¿Alguien se preguntó qué hicieron con tu cabeza? ¿Qué hicieron con tus restos?». (F.T.)

Si la familia de origen no es el refugio deseado, la que eliges tampoco parece ofrecer protección ni poder convertirse en un entorno en el que ser feliz. Sí, Hansel y Gretel se ayudan uno a otro, se protegen de una gente que no entiende sus deseos, y al mismo tiempo se empujan y apoyan en el descenso de la heroína (N. B.) La Rata, como llama la protagonista a su expareja (F. T.) la acosa y amenaza. Pachi rompería la cara a Pamela si no estuviese embarazada de su hijo, y la vida conyugal es una pelea constante, un intercambio de humillaciones, que a veces acaba «con la policía aporreando la puerta del departamento mientras Pamela, con la panza ya notoria, los insultaba por la ventana…» (F. M.) Tampoco cuando el marido parece tener buenas intenciones, ser razonable, puede la vida en pareja resolver las tensiones provocadas por una institución que no deja de ser celda, obligación, mutilación. La protagonista de Matate, amor solo reprocha minucias a su marido, él no la maltrata ni la odia, pretende ayudarla, pero ella de todas maneras se siente en una vida que no es, no puede ser, por favor que no sea, la suya. «¿Vamos afuera, amor? ¿Para qué salir, amor? Está muy encerrado acá, amor. Afuera también está encerrado». (A. H.) Y el amante, cuando aparece, ofrece un alivio solo pasajero, es un placer que no cura, como arrancarse la costra de una herida.

La maternidad también se presenta como un espacio fantasmagórico; o el niño está vivo y la madre fantasea su muerte (A. H.), o el hijo o la hija se convierten en objetos de una sexualidad culpable: una madre piensa en su hijo agonizante, mientras se acuesta con el padre, y las imágenes que genera esa simultaneidad se vuelven perturbadoras (A. J.); la hija que quiere crear toda una estirpe con su padre, repoblar el mundo con la propia familia. (A. J.) Una buena manera de resumir las prioridades, el valor de la familia para muchos personajes: «… pienso que, si pudiera linchar a toda mi familia para estar a solas un minuto con Glenn Gould, lo haría». (A. H.)

A estos libros les pasa lo contrario que a los álbumes de fotografías: en lugar de mostrar los momentos felices, prefieren enfocar los infelices, justo aquellos que quedan fuera de la imagen que quisiéramos dar de nuestras vidas. El triunfo está descartado, los personajes parecen sometidos al «deseo antiguo de entregarse al fracaso» (F. T.) o sienten «una verdadera devoción por su sufrimiento» (F. T.). Son historias que nos asoman a lo más oscuro de nosotros mismos, como quien se hace cortes en la piel para sentir el dolor, para sentir.

A veces todo parece bienintencionado, casi afectuoso. Knut, al ver la cicatriz de la cesárea de Sonia, le dice: «No me importa. En serio, créeme. No me importa en absoluto». (S. M.) Porque Knut es uno de esos hombres que solo desean servir de ayuda a una mujer, apoyarla para que saque lo mejor de sí. «Me gustaría ayudarte a que estés bien». (S. M.) Pero en realidad lo que hace el protagonista durante la novela es precisamente borrar la cicatriz, que vuelve a la mujer un individuo particular. En esta novela el campo de batalla no es el cuerpo lacerado, sino el cuerpo vestido, vestido a la fuerza, sometido a un gusto ajeno: las bragas de encaje, los sostenes que realzan los senos, zapatos de tacón, la ropa elegida no por la mujer sino por la fantasía de un hombre. El sometimiento del cuerpo, como en una fantasía sadomasoquista antes de que resuenen los látigos: la transformación, el travestimiento. Ella tiene que ser valiente, dejarlo todo. Es decir, volverse dependiente de la voluntad del otro: él le dirá lo que ponerse; él le dirá lo que leer; su perfume; le pide que escriba, pero la corrige de forma obsesiva, porque ella tiene que ser perfecta: ningún renglón torcido. Y ella además debería estar agradecida, pero es una egoísta que se niega a someterse. Y él se conformaría con tan poco: «Venir a verme y satisfacerme en todo lo que yo te diga. Un día. Un solo día de tu vida. Un día entregada a mí por completo. No es mucho teniendo en cuenta que yo he estado entregado a ti durante años. […] Querría acostarme contigo sabiendo que estás deseando que acabe. Con la absoluta certeza de que te estoy dando asco». (S. M.) De eso se trata, en realidad todo el tiempo, de la progresiva destrucción de los deseos de ella, y si no es posible el sometimiento absoluto, al menos uno simbólico. Un día metonímico, un día que significa todos los demás días que podrían haber sido. Y al final, Knut confiesa: «A mí la cirugía estética me parece muy bien». (S. M.) Una cirugía para tapar cicatrices, imperfecciones, para ocultar a la mujer normal y convertirla en pin-up de fantasías adolescentes.

Hay más hombres en estas historias que desean ayudar, cuidar a la mujer, convencerla de que deje de mirar sus cicatrices, que no las abra una y otra vez, que se deje tratar psicológicamente. Aunque algunas son reacias a curarse y sienten rechazo hacia la salud: «Era violento ese golpe de todo lo sano que tenía la mañana contra nosotros», dice un personaje después de una noche de alcohol y drogas (F. T.). También el marido de la narradora en Matate, amor desea ayudarla, incluso le enseña pacientemente a conducir. Le da tantas oportunidades que ella desaprovecha. Ella, y esto es importante, prefiere el desequilibrio a un equilibrio que la asfixia.

Porque la locura parece ser el único lugar en el que se salvaguarda el yo; aunque duela, hay un cierto placer en ese no ser normal, en hacer cosas exageradas o inaceptables, ese empecinamiento en la infelicidad que nos resguarda de lo banal, de las sonrisas de implante dental, del photoshop al que pretenden someter todas nuestras deformidades, es decir, aquello que nos hace únicos.

La enfermedad mental es una forma de resistencia: la locura te permite la transgresión, reventar el falso idilio de una vida con roles reglamentados. La drogadicción también. La locura, el comportamiento irracional o fuertemente anómalo se encuentra en varios cuentos de Samantha Schweblin, pero en ella la locura es un «asunto de familia»: la madre y la hija que se meten con excusas en casas ajenas y roban —como para destruir el orden que ellas no tienen—, o son los padres los que se comportan de manera impredecible —aunque es cierto que todos los padres se comportan para los niños de manera impredecible—, o asistimos a la locura alucinatoria y maniática de La respiración cavernaria, locura que aquí también es refugio, pero esta vez ante la pérdida, ante la desaparición, que la protagonista quiere limitar controlándolo todo, también su propia respiración, su respiración cavernaria, y haciendo listas para que no desaparezca lo poco que ha conseguido rescatar ante una memoria que se desmorona; pero la pérdida de la memoria es también una manera de protegerse, de darse la absolución. Así, algunos personajes se encierran en un mundo interior, malsano porque abstraído de la realidad, pero al mismo tiempo más seguro o satisfactorio que esa realidad opresiva; y algunos intentan salir, como en ese cuento de Schweblin en el que la protagonista sale, sale de una discusión tantas veces postergada, desaparece de casa y deambula por las calles, en bata y con una toalla en la cabeza, para alejarse de una conversación incómoda con el marido, y buscando en encuentros con otros algo que esté bien, «lo que está funcionando» (S. S.), para retenerlo y explicarlo, «para volver a ese estado cuando lo necesite». (S. S.) Pero la felicidad, lo que funciona, no se puede retener, en seguida todo se desajusta, es necesario volver a eso que es la vida normal, y ella regresa al apartamento y si su marido le pide explicaciones solo le responderá «salí un momento», aunque esa salida haya sido perfectamente inútil. «Voy a entrar», dice, por el contrario la protagonista de Matate, amor; «Voy a dejar de pedir peras al olmo. Voy a contener mi demencia, a usar el cuarto de baño. Voy a acostar al niño, masturbar al hombre y dejar la insurrección para mejor vida». (A. H.) Pero entrar es insoportable. El encierro. La sumisión, no necesariamente al hombre: al papel que te ha sido asignado. A esa máscara que te ha tocado en suerte.

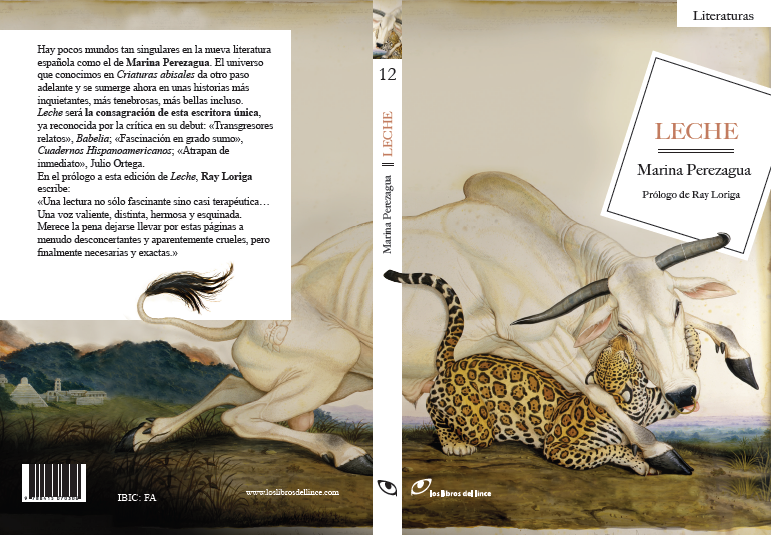

«Dan ganas de arrancarse la piel». (F. T.) Son muchos los personajes que sienten la piel como límite y el cuerpo como prisión. Hay una curiosidad por el cuerpo, no solo por el propio, que recorre todos estos libros, que nos lleva a mirar vísceras, órganos, desgarros: el cuerpo lacerado, el cuerpo en su finitud, en su presencia puramente orgánica. Perezagua, en el primer cuento de Leche, narra los efectos de la radiación atómica sobre el cuerpo, lo que hace con los órganos sexuales de la víctima, con su piel y con sus ojos; «H. me contó que una de las últimas imágenes que vio antes de sus semanas de ceguera fue la de aquella doctora que, al quitarle el zapato, se llevó con él, como si fuera una media, la piel de toda su pierna». (M. P.) En el segundo relato concede una atención casi médica a los mínimos cambios en las percepciones de la protagonista mientras aguanta la respiración. En el tercero nos cuenta los cuidados que prodiga una mujer a un hombre quemado: «Me vendo un dedo y lo voy deslizando por toda la mucosa, limpiándole bien la lengua, las encías». (M. P.) «Cuando respira continuadamente por la boca, se le forma una membrana que parece que le tapa la garganta. Es como la piel interior de una cáscara de huevo. Tiro de ella y sale toda entera. Se disuelve entre mis uñas». (M. P.)

Esa precisión médica se repite en varias narraciones, donde se describen enfermedades, síntomas, posibles complicaciones futuras: «Una hemorragia por traumatismo, un derrame que avanza por el cerebro, un flujo que se interrumpe y un grupo de células se muere. La ruptura de una arteria que cubre todo de sangre matando células y tejidos». (A. J.) Y también: «… desde hace un tiempo la tensión arterial constituye el centro de mis preocupaciones (…) En tu caso, giramos en torno a la mamografía semestral, atentos a esos nódulos que nunca se sabe cuán malignos o benignos sean». (A. J.) No son las y los protagonistas de estos historias gente desbordante de energía, optimista, sana: «treinta y tres años, el cuerpo un campo minado»… «oyendo el crujido de mis rodillas artríticas.». (F. T.) Es esa aproximación al cuerpo en la que todo duele, todo está en carne viva, donde más similitudes encuentro entre estas narradoras. Vivir es atravesar enfermedades, propias y ajenas; escribir es dejar constancia de ellas.

También Nuria Barrios, en Ocho centímetros, se acerca a cuerpos martirizados, en este caso por la drogadicción o por el cáncer, aunque el laceramiento a veces no se muestra sino que se remite a él a través de los cuidados médicos: no vemos el cuerpo pero sí las sondas, las agujas, las bolsas con suero, micóticos, antivirales; los guantes de látex, que remiten a lo que no se puede tocar. Barrios y Schweblin tienden a mirar más de lejos, como si estuviesen separadas del enfermo por una mampara de cristal. Ambas tienen una forma de narrar que marca la separación entre el lector y lo terrible que sucede en sus historias, rompiendo cualquier fantasía de comprensión. Como en toda literatura cruel, la salvación no existe; la vida es efímera, su carácter es fundamentalmente trágico, lo que sucede, sucede y no hay manera de revertirlo ni de reinterpretarlo. Y como en los accidentes de motocicleta, es el cuerpo el que se lleva lo peor del impacto.

Y el cuerpo remite al sexo, que rara vez aquí produce un placer exento de dolor o de desesperación. El sexo como manera de penetrar la propia piel y la del otro, el sexo como síntoma de algo demasiado intenso para poder expresarlo. El sexo como enfermedad. «Me asustaba el latido de la sangre en las orejas, unas gotas de sudor en la parte baja de la espalda. Mi lengua dura y firme entraba y salía tropezando con tus dientes. Mal, todo mal, temiendo el infarto, las arritmias y la puntada en las sienes». (A. J.) «Entró en mí, punto. Directo, deslizándose, arrastrándose, destruyendo las malezas de mi cuerpo enfermo, se instaló entre mis órganos vitales, nadó en mi sangre, me descompuso y se hizo un lugar a puro machete». (A. H.) El sexo que desde luego no es satisfactorio en Falsa liebre porque procede siempre de alguna forma de violencia: «Dejó caer todo su peso contra las caderas de la chica hasta aplastarla contra el colchón: no quería verla, no quería escucharla; le tapó la boca con una de sus manos cuando al fin logró hundirse en ella para que no jadeara. La sentía temblar bajo su cuerpo, ahogarse…». (F. M.)

Esas agresiones condensan una violencia ambiental: la enfermedad y el combate sexual son los momentos en los que cristaliza. Como en Falsa liebre, donde asistimos a una sucesión de adolescentes y niños sometidos a abusos sexuales, prostitución, una violencia pegajosa, embrutecimiento, familias que son infiernos, parejas que se odian, cuerpos heridos, a golpes, a navajazos, la cabeza estrellada contra el suelo repetidas veces, el sexo como arma, hacer daño al otro; coprofilia, violación, todos contra todos, la amistad no es terreno firme. «Pronto llegará / el día de mi suerte. / Sé que antes de mi muerte, / seguro que mi suerte cambiará» (F. M.), se escucha en una canción, pero está claro que nada va a cambiar. Ese es el valor de libros como este, mostrar que para muchos males no hay alivio, ni posibilidades de salir de la miseria y los abusos —y quien los sufre se convierte en abusador—, ni tampoco el consuelo de esas historias de marginados que son mejores que los demás. Oh, sí, hemos visto todos esas películas bienintencionadas —¿bienintencionadas?, ¿seguro?— que muestran que en la miseria es donde se dan los afectos auténticos, y es todo tan conmovedor, los pobres son tan buena gente, podemos dejarles en la mugre porque en el fondo están mejor que nosotros… No es que no haya amistad ni afecto en la novela de Fernanda Melchor, es solo que no bastan, que la violencia lo anega todo, y da igual que quieras a ese con el que te estás ahogando. Olvídate del you can do it, porque no es verdad, en algunas situaciones no hay nada que puedas hacer, ni siquiera resignarte.

Y todo esto, ¿para qué? A menudo es esa la pregunta a la que tiene que responder el autor de un libro cruel: ¿por qué regodearse en la miseria, en el dolor, en lo oscuro del ser humano? ¿Por qué no crear belleza, paraísos a los que escapar de un mundo atroz?

Precisamente porque no hay sitio al que escapar de verdad y lo único que se puede hacer a veces es mostrar lo que hay. Resistir al soma que nos quieren administrar todos los días con nuestra ración de televisión, de publicidad, de tontadas en Facebook. Y los libros de estas autoras me parecen formas de resistencia, de poner, literalmente, el dedo en la llaga. Cada una a su manera. Casi no es necesario aclarar que todas ellas son distintas, que alguna de las miradas que aquí se encuentran es más piadosa que las de otras, su crueldad más o menos explícita; la violencia que encontramos en Fernanda Melchor no está en Nuria Barrios, las relaciones familiares que cuenta Jeftanovic están alejadas de las que se vislumbran en Fernanda Trías. Y está claro que cada uno de los temas que he abordado exigiría un análisis más profundo para dilucidar las diferencias en los enfoques.

Y sin embargo he encontrado esos temas comunes, esas preocupaciones, esa energía, ese empeño por mostrar lo que a menudo se venda, no para que no se infecte, sino para que no se vea. Las heridas más íntimas. Que es una manera de recordarnos nuestra vulnerabilidad. Porque, como dice un personaje, «Estamos abiertos. Todo sigue abierto, en perpetuo riesgo de infección». (F. T.)

Nuria Barrios, Ocho centímetros (Páginas de Espuma); Ariana Harwicz, Matate, amor (Lengua de Trapo); Andrea Jeftanovic, No aceptes caramelos de extraños (Editorial Comba); Fernanda Melchor, Falsa liebre (Almadía); Sara Mesa, Cicatriz (Anagrama); Marina Perezagua, Leche (Los libros del lince); Samanta Schweblin, Siete casas vacías (Páginas de Espuma); Fernanda Trías, La ciudad invencible (Demipage).

Ferocidad la hay en los textos de la italiana Melania Mazucco sin necesidad de ser agresiva. ¿Para cuándo alguien dará una reseña de esa extraordinaria escritora?

Propongo añadir a Nuria Sierra (el pez volador), Carola Aikin e Isabel González. Y me pregunto también si la dureza no ha pasado a ser un imperativo categórico similar a la ternura que antes se exigía a la literatura escrita por mujeres… Muy interesante el artículo.

Carola Aikin e Isabel González están en Páginas de Espuma.

Muy interesante el artículo, gracias. ¡Ahora, lo malo, es que no sé por cuál empezar a leer!

A.

Pingback: El equilibrista armado | Estado Crítico

Pingback: Zona de rescate: Casi tan salvaje, de Isabel González – El Sol Revista de Prensa