¿En qué medida determina nuestra ocupación la manera en la que morimos? Accidentes laborales aparte, ¿tiene un vendedor de enciclopedias mayores posibilidades de ahogarse con una gamba de las que tiene un mamporrero? Bien es sabido que hay multitud de factores condicionados por el trabajo —la exposición a sustancias tóxicas, el estrés, el desgaste físico, el sedentarismo, las costumbres alimenticias, etc.— que terminan por influir más o menos directamente, para bien o para mal, en la manera en la que terminaremos nuestros días.

Se podría pensar que las ocupaciones intelectuales, por no entrañar a simple vista un riesgo físico significativo, influyen más bien poco en los finales de aquellos que las desempeñan. Quizá no haga falta la corroboración de una estadística de la que no dispongo para confirmar que el trabajo intelectual es sin embargo una actividad de alto riesgo. Las dificultades y resistencias a las que se enfrenta cualquiera que se empeñe en llenar de letras páginas y páginas —ya sea el resultado una gran obra o la traducción de un prospecto médico— propician en no pocas ocasiones la adicción al alcohol y otros narcóticos, y en los más de los casos un tabaquismo compulsivo. Harían falta los dedos de muchas manos para contabilizar las muertes de intelectuales causadas directamente por estas adicciones. Malcolm Lowry, Jack Kerouac, Jean Paul Sartre y Antonio Machado son solo algunos de ellos.

Otro peligro que acecha con especial intensidad a filósofos y escritores de toda índole es la melancolía. Pensar demasiado no es quizá la manera más acertada de conectarnos con nuestro yo más vitalista y despreocupado. La vida en el plano intelectual no tiene sentido, y tantos y tantos han pagado cara su dedicación a ahondar en el sinsentido del racionalismo humano. Por nombrar solo unos pocos: Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Gilles Deleuze, Paul Celan, Stefan Zweig, David Foster Wallace…

Pero no son estas muertes, que aunque prematuras y trágicas se podían ver venir de lejos, a las que me refiero aquí. Hay azares, absurdos y fatídicos, que enlazan los finales de sus protagonistas de un modo inusitadamente irónico y certero con la obra a la que consagraron sus vidas.

Albert Camus regresaba de la Provenza, donde había festejado en familia la entrada en el año nuevo de 1960. Los Gallimard, Michel, Janine y su hija Anne, habían acudido también a la celebración. Camus había comprado recientemente una vieja casona en Lourmarin, con la promesa hecha al antiguo propietario de cuidar los árboles del jardín. En una ocasión dijo que por fin había encontrado el lugar donde ser enterrado. Poco aficionado a la conducción, Camus había previsto volver a París el dia 3 de enero en tren con su mujer y los dos gemelos, Jean y Catherine. Compró los billetes con antelación a su partida. Aun así, decidió en el último momento viajar en el coche de los Gallimard, quizá con la idea de conversar algún asunto con su editor. El viaje era largo, y convenía no tomárselo con prisa. Hicieron noche en Thoissey y celebraron los dieciocho años recién cumplidos de Anne. Ya en la última jornada del viaje, a escasos cien kilómetros de París, el coche que conducía Michel Gallimard, un flamante Facel-Vega de líneas depuradas y suntuosas, circulaba a gran velocidad por la nacional 5 en un tramo sin curvas. Una tupida hilera de árboles acompañaba, como es común en las carreteras que atraviesan campos llanos, el trazado de la vía. El coche, por motivos que no fueron satisfactoriamente aclarados, se desvió de la recta sin control y chocó contra un árbol. Albert Camus, que viajaba en el asiento del copiloto, murió en el acto. Su cuerpo quedó de tal manera enredado en la carrocería siniestrada que las autoridades necesitaron varias horas hasta conseguir liberarlo. En uno de sus bolsillos llevaba todavía el billete de tren que no utilizó para realizar el mismo trayecto. El escritor del absurdo, el mismo que había declarado pocos días antes que nada le parecía más fútil que morir en un accidente automovilístico, se despedía con una postrera demostración del nihilismo que había caracterizado su obra. En una novela de juventud que no se publicó sino años después, titulada La muerte feliz, Camus pone en boca de su protagonista, Mersault, antecedente del protagonista de El extranjero, las siguientes palabras: «No se vive feliz más o menos tiempo. Se es feliz. Y punto. Y la muerte no impide nada; como mucho es un accidente de la felicidad». El día de su accidente Camus tenia cuarenta y seis años, le habían otorgado el premio Nobel hacía tres, y afirmaba que su obra no había hecho más que empezar. Sobre la última novela que escribió, cuyo manuscrito viajaba también en el Facel-Vega aquel día de enero, había dicho: «En resumen, voy a hablar de aquellos a los que quise. Y solo de eso. Alegría profunda».

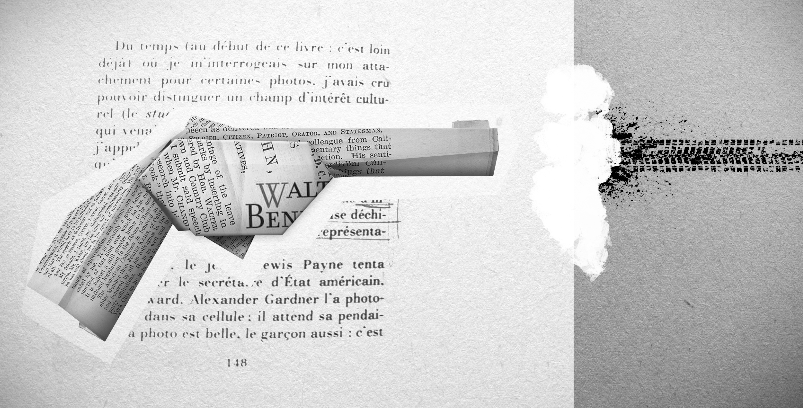

Aunque la muerte de Walter Benjamin ha sido relatada comúnmente como un suicidio, nuevos estudios señalan incongruencias entre las pruebas de las que queda constancia y el relato de los principales testigos, y apuntan al asesinato como causa plausible de la temprana muerte del pensador alemán.

En 1933 Benjamin huía de su Berlín natal iniciando un viaje que lo llevaría a Ibiza, Niza, Svendborg y San Remo, para establecerse finalmente en París. Marxista singular y místico judío a un tiempo, gozaba de cierta impopularidad, cuando no de directa inquina, por parte de los comunistas fieles al régimen, y cómo no, de los nazis. El escaso éxito de sus publicaciones tampoco era un alivio. Atrincherado en la Bibliothèque Nationale, trabajaba en su proyecto Arkaden, y en los artículos que publicaba en una revista académica dirigida por Max Horkheimer, entre ellos —el luego famoso— La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.

En la primavera de 1940, con la entrada de los nazis en Francia, su vida pendía de un hilo. Consiguió huir en un tren hacia el sur el 13 de junio, un día antes de que las tropas alemanas entraran en París. Semanas más tarde, en el puerto de Marsella, intentaba embarcar disfrazado de marinero en un carguero con destino a Ceilán, pero fue descubierto. Con un visado oficial para entrar en los Estados Unidos facilitado por Max Horkheimer, pero sin posibilidad de abandonar Francia legalmente, Benjamin se unió a otros refugiados para probar suerte cruzando los Pirineos a pie.

Salieron andando desde Port-Vendres la madrugada del 25 de septiembre. Lissa Fittko, esposa de un amigo de Benjamin, los guiaba. Los otros dos viajeros era Henny Gurland, fotógrafa alemana, y su hijo Joseph. Benjamin, que a sus cuarenta y ocho años no gozaba de buena salud y tenía el corazón débil, hacía paradas regulares cada pocos minutos para no extenuarse. Acarreaba trabajosamente una pesada maleta que dijo contenía documentos más importantes que su vida, y de ningún modo debía extraviarse.

Según el relato de Henny Gurland llegó a beber de un charco para calmar la sed agobiante. A pesar del calvario que la jornada de alpinismo debió de suponerles, y dado que no tenían otra opción que seguir adelante, consiguieron llegar a Portbou al caer la tarde. El recibimiento fue una desilusión inesperada. La guardia civil, siguiendo un dictamen reciente, les prohibía entrar en territorio español, frustrando así sus planes de cruzar hasta Portugal y desde allí embarcar hacia Estados Unidos. A la mañana siguiente serían deportados de vuelta a Francia, lo que supondría una muerte segura. Esa noche en Portbou, hospedado en el hostal França, sería la última de Benjamin.

Según Gurland, la mañana siguiente Benjamin la hizo llamar para comunicarle que había ingerido una gran cantidad de morfina la noche anterior, y hacerle entrega de una nota de suicidio, para acto seguido perder el conocimiento. El acta de defunción está fechada el 26 de septiembre a las 22 horas, causa de la muerte: hemorragia cerebral. Según el informe médico no hay trazas de la droga en el organismo del difunto. Gurland afirmó haber destruido la carta que le entregó Benjamin, para posteriormente reconstruirla de la siguiente manera:

En una situación sin salida, no tengo otra elección que la de terminar. Es en un pequeño pueblo situado en los Pirineos, en el que nadie me conoce, donde mi vida va a acabarse. Le ruego que transmita mis pensamientos a mi amigo Adorno y que le explique la situación a la cual me he visto conducido. No dispongo de tiempo suficiente para escribir todas las cartas que habría deseado escribir.

Es posible que en la desesperación en la que se encontraba Benjamin decidiera terminar su huida frustrada tajantemente. Ironías del destino, sus compañeros de viaje eran autorizados al día siguiente a continuar su ruta y llegaban unas semanas más tarde, sanos y salvos, a Estados Unidos. En parte, este cambio de parecer de las autoridades que en un principio les negaron el paso pudo ser consecuencia de la conmoción producida por la muerte de Benjamin. Por otro lado, el relato de Gurland está plagado de inconsistencias, y los documentos conservados se contradicen entre sí respecto a la fecha y causa de la muerte. Se sabe que la Gestapo tenía agentes en Port Bou. Benjamin pudo también haber caído en una trampa urdida por el servicio secreto estalinista, como señala S. Schwarz. En el año 1940 el pacto entre Hitler y Stalin estaba aún vigente. Si pensamos en los dos servicios secretos más oscuros y poderosos del mundo trabajando juntos nos hacemos una idea del campo minado por el que se movía Walter Benjamin y las fuerzas que pudieron poner fin a su vida. La maleta con los misteriosos documentos que custodiaba se extravió y nunca fue recuperada.

La primera muerte que atrajo sobre mí la idea de escribir este artículo, la que despertó este morboso interés, fue la de Roland Barthes. Semiólogo, observador y clasificador infatigable de la realidad que nos rodea, Barthes publicaba en 1980, pocas semanas antes de su muerte, uno de los escritos más influyentes sobre fotografía hasta la fecha. Le debe quizá su relevancia al hecho de renegar de una clasificación posible para este medio. Para Barthes la fotografía es la subjetividad de sus recuerdos y de su duelo. A finales de 1977 moría Henriette Barthes, madre del autor, con la que había convivido la mayor parte de su vida. Esta pérdida impregna su análisis sobre la fotografía:

Con la fotografía entramos en la muerte llana. (…) El horror consiste en esto: no tengo nada que decir de la muerte de quien más amo, nada de su foto, que contemplo sin jamás poder profundizarla, transformarla. El único pensamiento que puedo tener es el de que en la extremidad de esta primera muerte mi propia muerte se halla escrita; entre ambas, nada más, tan solo la espera.

Con el ánimo taciturno y la tristeza que aún no había alejado, el 25 de febrero de 1980 Roland Barthes salía de una comida con François Miterrand, candidato entonces a la presidencia. Aunque reacio a este tipo de encuentros, también era conocida su dificultad a decir no. Caminando por la Rue des Écoles, al ir a cruzar la calle, unos coches en doble fila le impiden ver la camioneta de lavandería que iba a arrollarlo. Con el rostro inflamado y deformado por el impacto, y sin ninguna documentación encima, nadie lo reconoce a pesar de encontrarse a pocos metros del Collège de France, donde impartía seminarios. Es trasladado al hospital Pitié-Salpêtrière y permanece varias horas en la sala común sin ser identificado. El accidente no es fatal, pero tiene varias fracturas, en el cráneo y las costillas. Durante el mes que dura la convalecencia su estado se va agravando. No puede hablar y parece haber perdido las ganas de vivir. El 26 de marzo muere por complicaciones pulmonares. Tenia sesenta y cuatro años. Con la máxima discreción, es enterrado en el cementerio de Urt junto a su madre. Italo Calvino, presente entre los pocos invitados al cortejo fúnebre, escribió:

Para nosotros que estábamos allí por Barthes, esperando en el patio inmóviles y mudos, como siguiendo la consigna implícita de reducir al mínimo los signos del ceremonial funerario, todo lo que se presentaba en aquel patio agigantaba su función de signo: sentía en cada detalle de aquel pobre cuadro posarse la mirada que se había ejercitado descubriendo espirales reveladoras en las fotografías de La cámara lúcida.

Para Calvino, la muerte del autor está unida indefectiblemente a este último libro. La fotografía según Barthes, ese choque instantáneo que nos saca de nuestro ser y nos convierte en máscaras, en mero referente de un pasado que ha existido, es la muerte anticipada.

Llamar «intelectuales» a Kerouac y Sartre me parece un poco osado.

Pues Sartre era considerado como arquetipo del intelectual. Claro que las modas cambian…Y el que solo está atento a ellas puede hacerse un auténtico lío.

Me gustaría saber cuál fue el narcótico o adicción que acabó con Antonio Machado. ¿La honradez? ¿La resistencia al mal? Tampoco me parece muy acertada la inclusión de Zweig entre los melancólicos introspectivos.