Brevísima estancia en un asentamiento aché, pueblo aborigen de los montes del Paraguay oriental, durante la cual el cronista aprovechó para evocar su abandono de la selva a punta de fusil, tomar nota de su difícil integración al mundo de los blancos y conocer su lucha por sobrevivir entre latifundios de soja y usurpaciones impulsadas por campesinos sin tierra.

—¿Te vas con los indios? Llevate un tarro de repelente, te van a comer los mosquitos.

Es el consejo unánime de la mesa. La charla se interrumpe en ese punto porque el camarero trae las pizzas y cada uno se apura a coger sus porciones de mozzarella con rúcula.

—Y ropa adecuada, en el monte hace muchísimo calor —retoma María Adela, la psicoanalista kleiniana—. Los brazos y las piernas siempre cubiertos para protegerlos de las espinas.

—Y botas de campo, que tendrás que atravesar arroyos, espinillos, pantanos…—agrega Ana, la vieja amiga que me invitó a venir a Paraguay.

La Pizzería Sicilia se encuentra en el centro de Asunción. Hemos venido aquí a celebrar el módico éxito de mi conferencia. No puedo quejarme: me tocó un público atento y receptivo, que dedicó más tiempo a escucharme que a mandar mensajitos con sus móviles.

—Acordate de que tenés que comer lo que te ofrezcan o se ofenden —me advierte Rosita, la fotógrafa. Sabe de lo que habla, pues se pasó una temporada con los ayoreo, los últimos aborígenes atrincherados en la selva paraguaya—. Los acompañé a una cacería. Ellos comen donde cazan. Si capturan un tapir, ahí mismo lo asan. No es un plato muy refinado para nuestro paladar.

—Y no les digas indios, que no les gusta —me previene Ana.

—¿Cómo los llamo entonces?

—Aché, sencillamente.

—Lo tendré en cuenta, lo prometo. Por cierto, a los indígenas argentinos tampoco les gusta que les llamen indios, quieren que les digan «pueblos originarios».

—Con la corrección política hemos topado —comenta Rosita.

Así, entre advertencias y consejos un poco en broma, un poco en serio, discurre la cena. Se está bien aquí, con el aire acondicionado que nos salva del bochorno exterior, la pantalla de plasma en la que River Plate y Atlético Nacional se juegan la Copa Sudamericana, el rico aroma de la masa horneada, la buena onda de mis acompañantes. Solo echo en falta la presencia de Miguel H. López, el intrépido reportero de Ultima Hora que tuvo a bien presentarme a la audiencia asunceña.

—Dale, che, vamos a casa, que mañana tenemos que salir temprano —nos apura Ana, con el marcado acento guaraní que caracteriza al castellano hablado en Paraguay. Diligente, María Adela busca con la mirada al camarero, escribe unos garabatos en el aire y enseguida este deposita la cuenta en un platillo. Abandonamos el local poco después de que River se corone campeón.

Espero con Ana el taxi en la calle calurosa. —Esto es una delicia de frescor comparada con los días tórridos que tendremos en enero —comenta. Nos conocemos de mi ciudad natal, Rosario (Argentina), de cuando ella estudiaba Psicología. A sus buenos oficios debo mi primer viaje a Paraguay, así como este reencuentro organizado con el pretexto de una conferencia sobre semiótica.

Aquella primera visita fue hace veintiocho años. Entonces cursaba Antropología y no tenía claro qué hacer cuando me diesen el diploma. Ana, siempre atenta, me gestionó una cita con Miguel Chase Sardi, prócer de la antropología paraguaya. Nos recibió en la floristería con la que financiaba sus expediciones. Hablamos de Pierre Clastres, cuya obra acababa de publicarse en español y a quien él había tratado cuando el francés estuvo en Asunción. Rodeado de brunfelsias, flores de coco y de maracuyá, el antropólogo florista criticó la creencia anarquista de Clastres en un sabio espíritu de preservación que inducía a las tribus a evitar la formación de liderazgos fuertes y la diferenciación política que desembocaría en el Estado: —Hay algo muy francés en esa idea de una mente colectiva que prevé y actúa, el legado de Durkheim, seguramente —me resumió arqueando las cejas.

Al despedirnos me regaló Pequeño decamerón nivaclé, su recopilación de relatos orales de los nivaclé del Chaco, que aún conservo en mi biblioteca, junto a Los argonautas del Pacífico Sur y demás bibliografía de la carrera. Las vueltas de la vida quisieron que yo acabase en Madrid, reciclado en profesor de Periodismo, y la antropología quedase archivada. Archivada pero no olvidada, como pude comprobar cuando Ana, vía WhatsApp, me hizo una propuesta inesperada:

—¿No querrías durante tu estancia en Paraguay visitar una comunidad indígena?

—¿Una comunidad indígena? —teclée sorprendido—. ¿Cuál?

—Los aché —contestó ella desde Asunción.

—¿Aché? ¿Son guaraníes?

—Creo que no, ya tendrás tiempo de averiguarlo.

Más oportuno, imposible. Acababa de leer las memorias de Napoleon Chagnon, que estudió durante largos años a los yanomami, la etnia que desbancó en popularidad mediática a los papúas de Nueva Guinea. Aparte de referir su crónica escasez de esposas, su entrenamiento bélico, su peregrinar por la selva amazónica, Chagnon se explayaba en las bromas que gustaban gastar a los blancos preguntones; en los caciques que se lucraban cobrándole el acceso a sus tribus; en la rivalidad con los misioneros por la relación con los yanomami; en su irrefrenable asco ante ciertos hábitos escatológicos de los nativos, en las guerras fratricidas de los antropólogos… Pese a la discutible tesis acerca de la «guerra de todos contra todos» en la que, según él, se desangran los cazadores-recolectores, su autobiografía me reabrió el apetito por esos temas casi olvidados:

—No estaría mal, aunque no dispongo de mucho tiempo, como sabes.

—No te preocupes, te organizaré una visita rápida.

Dicho y hecho. Ana le planteó el asunto a Miguel, y este la puso en contacto con Marciano, un referente de la comunidad de Chupa Pou, que aceptó acogernos un fin de semana.

Chupa Pou se localiza en el oriente paraguayo, a más de doscientos kilómetros de la capital, y solo es accesible en coche. Previsora, Ana había alquilado por teléfono un pequeño Nissan. Lo recogimos en una oficina céntrica y lo cargamos con las bolsas de ropa que Ana recolectó entre sus conocidos tras hablar con Marciano. Siguiendo el consejo de Miguel, paramos en un supermercado a comprar azúcar, yerba mate y fideos a granel. Cumplido el trámite, emprendemos viaje.

Nos cuesta salir de Asunción. De la metrópolis más tranquilona de Sudamérica recordaba calles poco transitadas, carros tirados por caballos, vendedores de piñas, casas bajas, negocios que vendían Rólex falsos y un silencio total a la hora de la siesta. En el lapso transcurrido la capital se ha subido al tren de la modernidad, léase exceso de automóviles último modelo, atascos, rascacielos, altísimos decibelios, barrios privados, centros comerciales… y hablando de Roma:

—Ahí fue la tragedia —señala de repente mi copiloto, mientras nos movemos a paso de tortuga por las vías colapsadas, entre automovilistas refugiados en el aire acondicionado. Giro la cabeza y a la derecha veo un vasto edificio que ocupa una manzana.

—¿Cuál tragedia?

—La del supermercado Ycuá Bolaño, el que se incendió. Murieron quemados como cuatrocientos…

De golpe me acuerdo, un suceso mayúsculo que ocupó las portadas de la prensa española, unos diez años atrás. Buena parte de la clientela quedó atrapada en las llamas, debido a que los propietarios ordenaron cerrar las puertas para evitar que nadie escapase sin pagar.

—¿Y los dueños?

—Salieron del juicio con condenas leves. Todos en libertad, ahora.

—Esperame en el coche un momento, voy a bajar a ver.

Aparco donde puedo y me acerco al enorme centro comercial. El edificio permanece tal cual lo dejó el incendio: chamuscado, desierto. La torre con el nombre del negocio se alza incólume; solo faltan algunas letras del cartel. En las entradas, junto a las escaleras en penumbra, se cobijan los vagabundos. Doy la vuelta a la esquina y tropiezo con el rudimentario santuario de material pegado a un flanco del supermercado. «Silencio nunca más», «Ni olvido ni perdón», «Riera cómplice», claman las paredes encaladas. Qué raro en Latinoamérica, víctimas clamando por justicia y reparación. El recinto consagrado a los «Mártires del Ycuá» está cerrado. A través de las rejas distingo estanterías de pladur convertidas en hornacinas repletas de velas, poemas manuscritos, retratos enmarcados, flores, vírgenes y guirnaldas de plástico. Vuelvo al coche pensando en el altar alzado en Atocha inmediatamente después del 11M, en el impulso irresistible de la gente por elaborar el duelo in situ, adelantándose a homenajes oficiales que tardarán en llegar, si acaso llegan.

Veremos más santuarios a lo largo del viaje. La carretera a la que accedemos tras salir por fin de Asunción está jalonada de memoriales a los muertos en accidentes. Monumentos de ese estilo proliferan en España, Portugal, Italia, Grecia, Méjico, países en donde el aumento desaforado del parque automotor y de las colisiones se ha dado contra un fondo cristiano todavía vivo. Fieles a la iconografía religiosa, los recordatorios paraguayos son ermitas en miniatura, consagradas no a un santo de las encrucijadas sino a las vidas truncadas en la carretera. Hay tantas que ya no juzgo absurdo el límite de velocidad de ochenta kilómetros por hora que fijan las señales de tráfico.

Agarrado al volante pienso en lo que nos aguarda en Chupa Pou. Mi único contacto con aborígenes lo tuve en Rosario, y no porque en la capital de la Pampa gringa abundasen los indígenas, pues si por algo se distinguía era por su población de ascendencia italiana. En mi escuela, los apellidos con resonancias piamontesas, lombardas, calabresas, sicilianas o friulanas (como el mío) dominaban el listado de alumnos. Los primitivos moradores de la zona, los chaná y los mbuá, habían sido exterminados por los conquistadores primero y por los criollos después; quizás algo de su genoma subsistía en los pocos escolares de tez oscura, oriundos de las chabolas vecinas al barrio de chalets adosados donde vivíamos la mayoría. La planicie agreste de las antiguas tribus también había desaparecido: gracias al esmero de los gringos de cara colorada por erradicar los pajonales y alisar los desniveles del terreno, el paisaje había acabado semejándose a la cuidada llanura del Po.

Por todo eso los antropólogos rosarinos carecíamos de objeto de estudio. Mas, oh sorpresa, cuando yo terminaba la carrera, aparecieron los indios. Se materializaron en un descampado, al borde de barriadas humildes, junto a las vías del tren. Eran los toba, la etnia del noreste argentino de la cual sabíamos algo gracias a los trabajos de Elmer Miller, el mennonita estadounidense que en los años sesenta llegó al Chaco en calidad de misionero y acabó convirtiéndose en su etnógrafo. Desahuciados por la mecanización, los toba, mano de obra innecesaria, reunieron sus escasos trastos y echaron a andar rumbo al sur, en busca de comida. La primera gran ciudad con la que se toparon fue Rosario, y aquí se asentaron a miles, para gran alegría de mis profesores y condiscípulos. Esto me lo perdí, pues en ese entonces estaba subiendo la escalerilla del avión de Iberia.

¿Qué sabía de los aché? Lo poco que encontré en Wikipedia: cazadores-recolectores del Paraguay oriental, se les conocía desde el siglo XVII gracias a los registros de los jesuitas. Se les denominaba también guayaquí («ratas feroces»), apodo impuesto por sus vecinos, lo que me recordó a los dakota de Norteamérica, llamados sioux («enemigos») por sus rivales. Su lengua guarda un lejano parentesco con el tupí-guaraní, la familia lingüística más extendida en la Sudamérica precolombina. ¿Qué más? Que estos nómadas celosos de su libertad se mantuvieron alejados de los blancos hasta finales de los años cincuenta, cuando las autoridades les forzaron a abandonar su hábitat.

—Las cacerías de indios se prohibieron por ley recién en 1953 —agrega Ana—, pero continuaron hasta los años setenta.

La espío por el rabillo del ojo: su aspecto ha cambiado; su cabellera rubia se ha blanqueado (no se tiñe las canas), ya no viste a la moda, se ha vuelto más señorona. Lo que no ha variado, pese a la indignación que transmite, es la dulzura de su voz, dulzura que derrama a su alrededor mientras enseña educación artística o ejerce de trabajadora social. Por esa dulzura vine a Asunción por primera vez, no a buscar trabajo de antropólogo —ya puedo confesarlo—, sino a sondear la posibilidad de una vida en común; aunque al final seguimos caminos distintos.

Transitamos durante horas por una carretera de peaje de solo un carril por sentido. A los costados se abre el Paraguay profundo: arcenes cubiertos de matorrales, casas humildes con los paisanos mateando y viendo pasar los autos desde la puerta, y, en el fondo, la campiña interminable, el monte. A partir de Curuguaty, nos avisó Miguel, empieza el camino de tierra. Debemos apurarnos; se anuncia lluvia y si nos pilla antes de la meta quedaremos atrapados en el barro.

—Cerca de aquí fue la matanza de campesinos y policías que utilizaron para sacar a Lugo —rememora Ana compungida. No se acongoja tanto por la suerte personal del exobispo sino porque después del golpe parlamentario que lo destituyó las cosas han vuelto a manos de los de siempre: los terratenientes, los grandes contrabandistas, el Partido Colorado…

Entramos en Curuguaty. Circulamos entre todoterrenos —emblemas de la opulencia rural— por calles pavimentadas flanqueadas de casas bajas, vendedores de chipá —el panecillo de maíz, queso y almidón tan típico de aquí—, carteles de la Western Union y árboles frondosos con el tronco pintado de blanco. Preguntando logramos cruzar el centro y dar con la senda de tierra colorada. Los pozos nos obligan a ir a treinta kilómetros por hora. Durante un trecho vamos a la zaga de un camión que, para esquivar baches, se mueve de un lado a otro impidiéndonos pasar. La polvareda rojiza que levantan las ruedas nos obliga a subir las ventanillas. A ambos lados se extienden los sojales infinitos, los cultivos de la leguminosa que ha revolucionado la agricultura del Cono Sur. Paraguay, al igual que Argentina y Brasil, ha cogido la fiebre del oro verde, creador de fortunas, revitalizador de la economía y saneador de la balanza comercial. Y a cambio de la bonanza va resignando porciones del Bosque Atlántico, la segunda foresta subtropical de Sudamérica. El vasto ecosistema —ocho por ciento de las plantas del mundo, ocho mil especies que no se dan en otras partes…— mengua frente al avance de las filas verdes de plantas que llegan hasta el horizonte, donde se atisba un islote selvático que aún se les resiste. De los casi 9 millones de hectáreas boscosas contabilizadas en 1950, recuerda el World Wildlife Fund, en 2004 solo quedaban 1,3; y hoy, seguramente, bastante menos. Con todo, los aché han tenido suerte, me digo mirando el vaso medio lleno; si la soja se hubiera introducido antes en estos pagos, cuando a la opinión pública le importaba un rábano su suerte, los habrían borrado del mapa sin que nadie moviera un dedo.

Al caer la tarde pasamos al lado de un asentamiento, pero no es el que buscamos. El móvil de Ana se ha quedado sin cobertura, no sabemos si Marciano nos está esperando en el punto de destino, ya que, le advirtió, pasaría las primeras horas de la tarde en Curuguaty, donde toma clases de profesorado. Kilómetros más adelante, un cartel a la izquierda anuncia: Chupa Pou. Salimos de la ruta y la tranquera abierta nos franquea el paso a la comunidad.

Nos internamos por la senda trazada por huellas de neumáticos. A la izquierda, la alambrada marca el límite sur del territorio aché; a la derecha, entre las hierbas, se alzan algunos árboles y unas pocas viviendas rústicas de madera. Varias personas se hallan reunidas en torno a una cabaña. Desde el coche llamamos por señas a un lugareño y le preguntamos por Marciano. Se va a buscarlo. Enseguida se nos aproxima un hombre delgado de unos treinta y pocos años, de expresión afable, con una perilla rala, que nos saluda en un castellano bastante aceptable: es nuestro contacto. Le seguimos con el vehículo hasta una construcción de material con techo a dos aguas, color crema y naranja: el dispensario médico. Aquí, explica mientras abre con la llave, nos alojaremos.

Ana me presenta como antropólogo. Siento que el título me queda grande y me apuro a añadir que soy periodista. Entramos en el dispensario. En las paredes hay carteles manuscritos con versículos bíblicos en lengua aché. Extendemos los sacos de dormir en el suelo, entre camillas, estetoscopios, básculas y folletos de cuidados infantiles. Da la impresión de que el personal sanitario solo aparece por aquí en determinadas fechas. —Hasta tiene cuarto de baño, con inodoro, ducha y todo. ¡Todo un lujo, Pablo! —exclama Ana tras inspeccionar el recinto. Un enjambre de niños curiosos se cuela por las puertas, otros asoman sus caras de luna por la ventana.

Una vez acomodados, salimos fuera. Le entregamos a Marciano la ropa y las provisiones, que promete distribuir entre los mayores. A unos pocos metros del dispensario, entre dos árboles frondosos, han montado una cancha de vóley. Sobre la tierra apisonada, dos equipos de mujeres juegan un partido vestidas con ropa deportiva, como el resto de los moradores.

Nuestro anfitrión nos explica que se llama Marciano Chevugi. En su lengua Chevugi significa «espíritu de tapir». Todos llevan un nombre cristiano y otro aché. No tienen apellidos, lo cual exaspera a las autoridades, que quieren imponerlos para registrar las relaciones de filiación.

—Diré a mi padre que venga a contarte su vida, de cómo salió del monte.

Se va a buscarlo. En el ínterin, Ana me apremia a tomar notas. La verdad, no tenía pensado escribir nada. ¿No me aleccionaron en la facultad contra quienes tocan de oído sobre culturas que desconocen? Por algo al doctorando le exigen una inmersión completa de al menos seis meses en la etnia a estudiar; solo así podrá traspasar —un poco— las barreras interpuestas a los foráneos, ganar confianza, reclutar informantes, contrastar datos, hacer millones de preguntas e invertir cientos de horas en observaciones minuciosamente registradas. Sin embargo, ¿qué otra cosa hacen los periodistas sino escribir de cosas que apenas conocen? ¿De cuánto tiempo dispone un reportero in situ para acopiar los datos fundamentales de la situación? Hay quienes se patean a fondo el terreno antes de urdir sus reportajes (John Hersey, por ejemplo, dedicó varias semanas a entrevistar a las víctimas de Hiroshima), pero la mayoría apenas cuenta con un par de días para tomar la temperatura ambiente, entrevistar a las personas a mano y, combinando literatura, ojo clínico y algo de documentación, trazar un fresco rápido que, en el peor caso se queda en un impresionismo plagado de clichés, y, en el mejor, ofrece claves interpretativas que ayudan a entrever una realidad ignorada.

Marciano retorna con un hombre bajo y fornido, en bermudas y musculosa: de unos sesenta años y cara curtida, es Enrique Tykuarängi (espíritu de coatí). En eso, su joven y vivaz nuera se acerca a saludar con una niña en brazos, seguida por Melisa, una chiquilina con la camiseta de Cerro Porteño. Después ellas se meten en la casita de tablones alzada sobre pilotes a pocos metros del dispensario, y los cuatro nos sentamos en sillas de plástico, a la sombra de un árbol de mango.

Siento la mirada de Ana clavada en mis espaldas. Parece que si no tomo notas le quitaré dignidad al encuentro. Saco un boli y un par de folios de la mochila y me dispongo a anotar en el dorso en blanco. Si no obtengo suficiente información, siempre me quedará el posmoderno recurso de centrarme en mis estados de ánimo, mis elucubraciones y el making of de la crónica.

Como su padre apenas habla español, Marciano oficia de traductor. Se dirige a él en aché, pidiéndole, me imagino, que vuelva a narrar la «salida del monte», o sea el abandono de la vida en la espesura y la adopción del modo de vida de los blancos. Como no se me ha ocurrido a mí esa pregunta, sino a Marciano, deduzco que se trata de una cuestión a la que han respondido muchas veces y que les gusta contar a los visitantes. Enrique asiente con la cabeza y comienza a relatar:

—Dice que salió del monte a los trece años, en 1973, en Canindeyú. Antes vivía con los suyos al modo tradicional, en un grupo formado por unas diez familias. Los fueron a buscar cuatro ancianos aché que llevaban tiempo viviendo con los paraguayos. Los convencieron de que tenían que salir del monte y finalmente ellos aceptaron. Cuando lo hicieron, el ejército los estaba esperando con camiones. Los subieron con todas sus pertenencias, eran unos setenta. Los trajeron a la Colonia Nacional Guayaquí, ahora Cerro Morotí, que entonces tenía unas diez mil hectáreas.

Tuvo muy poco de voluntaria esa sedentarización a punta de fusil. Era la capitulación definitiva, impuesta por el rugido de las topadoras, cada vez más atronador, cada vez más cercano, y por los choques sangrientos con los productores agrícolas, que veían en los nómadas alimañas a exterminar, o esclavos para sus plantaciones. Antropólogos y periodistas habían denunciado el genocidio y la dictadura del general Stroessner se vio obligada a crear reservas; eso sí, fiel a su lógica de guerra dispuso que el «cuidado integral» de los aché recayese en el Ministerio de Defensa.

—¿Vos naciste aquí o en Cerro Morotí? —pregunto esta vez a Marciano.

—En Cerro Morotí. Cuando las cosas fueron mal y la reserva quedó reducida a unas mil ochocientas hectáreas, nos vinimos a Chupa Pou con el padre Alejandro, de la misión Verbo Divino.

—¿Qué recuerda de la vida en el monte? —me dirijo a Enrique mientras intento sacarle una foto, luchando con el diafragma y la maldita luz subtropical que amenaza con arruinar el retrato.

—Se vivía bien —responde su traductor—. Había comida en abundancia —y en efecto, la despensa del Bosque Atlántico les suministraba tapires, armadillos, pecarís, monos, pavos salvajes, peces de río…—. No existían las enfermedades de ahora, como problemas de la vista…

No exagera; en todas partes el contacto con el hombre blanco expuso a los aborígenes a un sinfín de flagelos contra los cuales carecían de defensas. Después sabría que, en los años setenta, más de un tercio de la población de Cerro Morotí murió de enfermedades respiratorias. Comprendo por qué Marciano quiso arrancar la entrevista con la salida del monte: quería repasar el acontecimiento fatídico de su historia, la expulsión del paraíso, la pérdida total, la catástrofe máxima, como la Nakba de los palestinos.

—Había más espíritu de comunidad —recuerda Enrique y traduce Marciano— ahora viven todos aislados, cada uno va por su cuenta —y se detienen esperando a que tome nota. Suena un golpe seco: un mango ha caído del árbol. Más allá, un grifo aflora de la tierra en medio de un charco. Me figuro que las casas no tendrán agua corriente y que se abastecerán con este grifo. Paso a preguntarle a Enrique por lo ocurrido tras la salida del monte, por cómo sobrellevaron el cambio de vida.

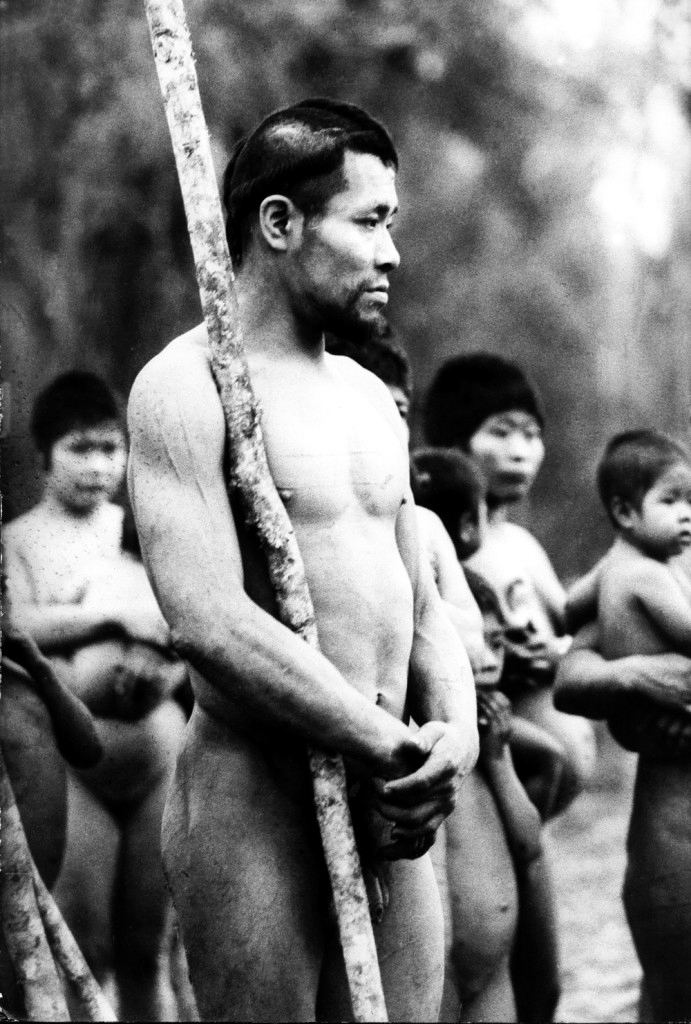

—El primer año fue muy duro —prosigue—. Casi lo peor fue la comida, acostumbrarse al azúcar, a la sal. Todos nos enfermamos del estómago. Otros sufrieron ataques de ansiedad, algunos murieron. En el monte estábamos en mejor estado físico, nos pasábamos el día corriendo, subiendo palmeras… —No me parece que haya demasiada exageración en su nostalgia: las fotografías de los años sesenta muestran a los aché aferrados a sus palos de combate, tensando un arco, luciendo con orgullo su piel pintada y sus cicatrices rituales, su desnudez vigorosa, atlética.

En la colonia los militares les enseñaron a cultivar la tierra, la agricultura de subsistencia; y los religiosos los evangelizaron y les obligaron a renegar de su cultura pagana. Los primeros años fueron vestidos con prendas del ejército, uniformes que les quedaban penosamente grandes, chaquetones inadecuados para el clima sofocante.

—Las ropas nos raspaban, eran muy incómodas, nos ahogaban —reanuda Marciano—. Algunos se ponían los pantalones por el cuello, o no se los quitaban para hacer sus necesidades.

Pasar de la desnudez al vestido no debe ser nada fácil.

Ahora se han aficionado a la indumentaria deportiva: pantalones de chándal, pantalones cortos de fútbol, camisetas con los colores de los equipos paraguayos, argentinos, brasileños… Con lo que no han transigido es con el calzado; la mayoría en Chupa Pou anda descalza, hábito con el que empatizo plenamente, pues un placer de mi juventud era andar en pata, libre de esa cárcel de los pies, los zapatos. —Eso sí —continúa Marciano— no recuerda que pasaran hambre—. En efecto, el dictador se jactaba de que bajo su Gobierno a los indígenas nos les faltarían víveres ni pasarían frío. Le preocupaba mejorar la imagen internacional de su régimen, empañada por las denuncias.

No todos se adaptaron. El padre de Enrique, por citar un caso, no lo soportó y huyó al monte. A su pesar descubriría pronto que ya era demasiado tarde para volver atrás. Los aché sabían sobrevivir en la selva ayudándose entre todos; pero en la espesura un hombre solo poco o nada puede hacer. —Lo encontraron tiempo más tarde, en el monte, comido por los cuervos —me cuentan.

—Sí se han adaptado al tereré —observo, un poco por desdramatizar, señalando el recipiente que circula cargado con la infusión de mate, hierbas medicinales y agua fría. Padre e hijo se ríen. Les confieso mi sorpresa al escuchar que Enrique pronuncia los números y los años en español.

—En nuestra lengua no existe un sistema de números —explica Marciano encorvado sobre el tereré. También les falta un léxico referente a las nuevas realidades, lo que les obliga a inventar palabras a base de metáforas: «ojo que anda» significa televisión, «voz en oído», teléfono, etcétera. Caigo en la cuenta de que estoy escuchando una lengua en peligro de extinción, uno de los tres mil quinientos idiomas indígenas con todas las papeletas para desaparecer este siglo. Cara a cara con sus últimos hablantes, soy testigo de los esfuerzos por impedir su muerte por amnesia colectiva, pues los jóvenes dan la espalda a la lengua de sus progenitores y se decantan por el guaraní.

—Ya que mencionas el teléfono y el televisor —digo queriendo llevar la charla al terreno que más conozco—, ¿cómo incorporaron las tecnologías de la comunicación a la cultura aché?

Enrique cuenta que, cuando su padre viajó a Asunción y vio un televisor, salió corriendo: creyó que era un espíritu que hablaba. Su hijo añade que el primer aparato entró en Chupa Pou en el año 2000, y se le dio un uso comunitario. En el 2003, hizo su ingreso el primer móvil. Y luego llegó internet (hoy la comunidad dispone de una página web que gestiona Marciano. La rápida asimilación me parece un fenómeno que podría enseñarnos mucho acerca del poder de las nuevas tecnologías en un proceso fulminante de aculturación. Claro que merecería un trabajo de campo extenso, imposible de abordar con una simple entrevista.

Damos por concluida la entrevista. Enrique se va a jugar al vóley, esta vez un partido de hombres y mujeres. Caen unas gotas, los jugadores no se desaniman. Pero la lluvia arrecia y todos se meten en sus casas, nosotros también. Pronto vendrá la noche, nada más que hacer este día. No nos atacan las nubes de mosquitos que nos presagiaron; tan solo se presenta un insecto para mí desconocido, que con sus largas patas trepa lentamente por las paredes y nos deja dormir tranquilos.

Por la mañana, al despertarnos, ha parado de llover. Marciano se asoma a saludar y Ana aprovecha para pedirle agua caliente. Su mujer nos trae un termo y preparamos un desayuno con galletitas y café instantáneo. Los niños se cuelan y compartimos con ellos las galletitas. Salgo a echar un vistazo. El sol brilla fuerte y va secando los charcos. No puede decirse que estemos en pleno monte, nos encontramos en algo así como un área residencial abierta en un claro; la selva se agazapa en el verde borroso que ocupa el fondo del campo visual, más allá de la arboleda dispersa, de las casas y las huertas: una selva cercada por los sojales que rodean Chupa Pou por todos los lados.

A Marciano se le ocurre organizar una comida con los ancianos, con la intención de que nos amplíen el relato hecho por su padre. Nos parece buena idea, pero no podrá llevarse a cabo; al poco rato viene con cara preocupada y nos dice que hay un cambio de planes, su hija menor se siente mal y quiere llevarla al hospital de Curuguaty. Le proponemos trasladarlos en el Nissan, pero rechaza el ofrecimiento: —Demasiado barro en el camino, no sé si el auto logrará pasar, mejor nos iremos en la moto. —Y lo vemos partir con su mujer y la pequeña montadas a su grupa.

Nos refugiamos en el dispensario, tirados sobre los sacos, dejando pasar los calores del mediodía. Es la hora terrible de la siesta, la hora en la que acecha el yasi yateré, siempre dispuesto a secuestrar niños y a abusar de las mujeres curiosas. Hay que andarse con ojo, estamos en los dominios del duende de la mitología guaraní, un enano peludo y tocado con un sombrero de paja.

A media tarde, Marciano regresa con buenas noticias: la nena no tenía nada grave. Ya no hay tiempo de organizar el almuerzo con los ancianos; sugiere, en cambio, recorrer el lugar.

Echamos a andar por la senda principal. A sus costados se desparraman las viviendas. Su dispersión parece confirmar la queja de Enrique; no se aprecia un patrón colectivo de asentamiento, tan solo agrupamientos por familias: —De este lado están las casas de mis padres, las de mis hermanos, la mía —explica nuestro guía. De alguna parte fluyen ritmos de cumbia, la radio probablemente. Exteriormente, parece un poblado campesino típico, cada cabaña con su huerto de mandioca, batata o maíz, con una diferencia: aquí no han perdido la afición a la caza y la recolección. Del río Jejuí, que cruza su territorio, sacan peces; y del bosque, carne, frutos y miel silvestre. Mención aparte merece la palmera pindó, fuente inagotable de palmitos, cogollos, fibras ricas en almidón, materia prima para su mobiliario y la gran golosina de los aché, el gusano blanco.

Pregunto cuántos viven aquí. Me informa Marciano de que, con sus ciento veinte familias distribuidas en una superficie de ocho mil seiscientas hectáreas, Chupa Pou es el más mayor de los poblados aché. En total, la etnia cuenta con unos dos mil miembros. Sin lugar a dudas, una clara mejoría demográfica respecto de los mil individuos estimados a principios del siglo XX y de los seiscientos o setecientos calculados en 1981. Su calidad de vida también parece haber progresado. Se percibe a simple vista que han salido de la miseria espantosa a la que fueron arrojados tras ser arrancados de la vida montaraz. Sí, viven en la pobreza, la pobreza de campesinos pobres de uno de los países más pobres de Sudamérica. Con todo, sus modestas casitas ganan en comparación con las chabolas de los cordones miserables de las ciudades latinoamericanas. No se ven niños desnutridos, aunque las bocas desdentadas de sus mayores no son una buena señal, pues, como dice mi hermana dentista, el estado dental es el termómetro de la salud general. Quiero creer que esto sea solo el legado de los malos tiempos pasados, tiempos que no volverán. Quiero suponer que en algo les beneficia depender del Ministerio de Educación y Cultura y no más de los militares, que algo significa que haya sido una aché, Margarita Mbywangi, la primera aborigen en ser nombrada ministra de Asuntos Indígenas…

Llegamos ante un edificio moderno con un cuidado jardín delantero, el más vistoso de la comunidad: la escuela. Su aspecto no tiene nada que envidiar a sus homólogas rurales de Argentina o Brasil. A través de la ventana se divisan, colgados de las paredes, mapas de Paraguay, dibujos hechos por los alumnos, un panoplia de arcos y flechas, y en la pizarra unas preguntas inquietantes trazadas con tiza: ¿Cómo se transmite la sífilis? ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis?

En un aula nos recibe el maestro, Andrés Pikygi, o sea alma de mojarrita. Hijo de una paraguaya y un aché, se crió en Encarnación y reside en Chupa Pou desde hace ocho años, dedicado a impartir enseñanza en aché, guaraní y español a los doscientos veinte niños del lugar.

—¿Quién construyó esta escuela? —pregunta Ana.

—Se levantó con fondos de una ONG de Alemania y Polonia —apunta Marciano.

—Y los aché pusieron el trabajo —añade Andrés.

Andrés se pone a charlar de política educativa con Ana. Despotrica contra las «reformas impuestas desde arriba que siempre fracasaron», la queja de todos los educadores del mundo contra los burócratas ministeriales, con el agravante de que aquí el objeto de tales reformas son escolares pertenecientes a una etnia acorralada. Mientras él defiende que los padres decidan qué problemas se deben atacar, tomamos el tereré que Marciano ceba con un termo decorado con los colores de la bandera nacional. En la pared, un cartel destaca los valores aché: cooperación (reír juntos, jugar juntos…), generosidad (compartir las cacerías, compartir las frutas), sensibilidad (llorar juntos…). Pero en la escuela además se promueve el sentimiento de nacionalidad: —Aquí defendemos la cultura paraguaya, que a fin de cuentas procede de los indígenas —explica el maestro. Le señalo que los aché no parecen considerarse «paraguayos», pues siguen hablando en términos de «nosotros y ellos», cosa que Andrés reconoce. La conversación deriva hacia la política nacional, a la incidencia de las campañas electorales en la vida de la comunidad. —Son muy provechosas —dice Andrés con ironía. Su comentario me trae a la mente la anécdota contada por Edgardo Garbulsky, mi viejo profesor, a propósito de los toba, cuando vivían todavía en el Chaco y eran cortejados por los políticos cada vez que se acercaban las elecciones.

—Primero vienen los radicales e invitan a un asado a los toba —le relató el cacique—. Nosotros vamos, comemos y al final nos piden el voto. Después vienen los conservadores y nos invitan a un asado; y nosotros vamos, comemos y al final nos piden el voto.

—¿Y cuando llegan las elecciones qué hacen? —preguntó Garbulsky.

—Votamos en blanco, como manda el general Perón.

Pero no todos saben mantener esa astucia principista, como Ana se encarga de sacar a relucir con una pregunta incisiva:

—¿Es cierto que algunos aché venden la C.I.?

—Algunos sí —confirma Andrés.

¿Qué es eso de vender el C.I.? Me explican que se trata de un fraude electoral consistente en «prestar» la cédula de identidad a un partido político a cambio de unos doscientos mil guaraníes (unos cincuenta euros) para que este haga votar a uno de sus secuaces a favor de sus candidaturas. Sale el tema de la marihuana. Paraguay sigue siendo un paraíso del contrabando, y eso incluye el tráfico de estupefacientes. De hecho, es uno de los mayores productores mundiales de cannabis, junto con Afganistán y Marruecos (que yo sepa, en Argentina siempre se ha fumado maría paraguaya). Se rumorea que las plantaciones crecen furtivamente, en medio de otros cultivos para que pasen desapercibidas, o en claros abiertos en el monte.

—No se cultiva en esta zona —precisa el maestro—, eso ocurre un poco más lejos, en Villa Ygatimí.

Su ídolo, nos declara, es Pepe Mujica, el presidente uruguayo, por haber despenalizado el consumo de marihuana desincentivando de esa forma los cultivos clandestinos.

Nos despedimos. Al salir Marciano nos confía que en esa escuela piensa trabajar en cuanto acabe su profesorado de educación trilingüe. Aprovecho para indagar acerca de su estatus. ¿Es él el líder de la comunidad? No, uno de los líderes, aclara, está además el cacique. Este último es un cargo electivo, agrega. Deduzco de sus palabras que el liderazgo de Marciano es de tipo informal. Educado por los misioneros que tutelan Chupa Pou, familiarizado con las culturas aché y paraguaya y competente en aché, guaraní y español, posee las habilidades que le facultan para tratar y mediar con el mundo exterior. Se repite lo ocurrido en los toba de Rosario: el surgimiento de nuevos liderazgos al calor de las interacciones con instituciones municipales, partidos políticos, prensa, ONG…

Siguiente parada: el centro cultural. En el interior de la austera construcción se exhiben en mesas diversas artesanías: arcos de dos metros de alto, lanzas, flechas, alfombras tejidas con hojas de palma, cestos recubiertos de cera de abeja para líquidos, bandas de ortiga brava para transportar bebés, pantallas de mano… La sala tiene otros usos: —Los ancianos se reúnen a cantar sus cantos ancestrales —explica Marciano. Él mismo confiesa que a él, como miembro de las generaciones nacidas fuera del monte, ese acervo le suena extraño. —Recién ahora comenzamos a estudiar sus canciones, repletas de metáforas del mundo selvático que yo desconocía. Queremos impedir que esto se pierda.

Regresamos al dispensario y Marciano nos cuenta el incidente con los carperos, los campesinos sin tierras que organizan ocupaciones rurales. Su apodo les viene de las carpas —pequeñas tiendas de campaña— con las que se instalan en tierras del fisco, de los terratenientes o de los indígenas. El choque se produjo en la comunidad vecina de Arroyo Bandera: en agosto de 2012, doscientas cincuenta familias de carperos ocuparon unas trescientas hectáreas. La reacción de los aché fue unánime, de inmediato los varones de las demás comunidades acudieron en auxilio de sus hermanos usurpados. —Nos quitamos toda la ropa menos los pantalones cortos, nos pintamos la cara y el cuerpo de negro, nos pegamos plumas blancas de buitre y fuimos con nuestros arcos y flechas. Les caímos de madrugada, en medio de la lluvia, cuando no se lo esperaban —reconstruye Marciano, excitándose al revivir la confrontación—. Rodeamos las carpas y les gritamos que se fueran. Éramos cientos apuntándoles con los arcos. Al vernos se asustaron, no se animaron a agarrar sus escopetas. Sus mujeres gritaban desesperadas que no los matásemos. Juntamos sus carpas y sus cosas y las sacamos de nuestras tierras. Después intervino la Iglesia y se tuvieron que ir.

El episodio trascendió las fronteras. En España, El Mundo tituló: «Más de setecientos indios dispuestos a la guerra contra los «sintierra» en Paraguay». Imagino el espectáculo de película, el terror de los carperos al verse cercados por una multitud ululante y con todos los atavíos de guerra. Mal asunto, pobres contra pobres. Por suerte, el pulso no acabó en una matanza. La ley protege a los aché frente a las usurpaciones, pero los tribunales están atascados con denuncias que no avanzan o son ignoradas. De momento, sus tierras están a salvo, pero saben que no pueden bajar la guardia.

No es la única pelea en la que se han metido. Gracias a Miguel nos enteramos de su batalla judicial contra el Estado paraguayo. Hartos de los jueces locales, presentaron su querella por genocidio en Argentina, cuyos tribunales, en nombre de la jurisdicción universal, se han vuelto la última esperanza de pobres y ausentes. La causa retoma la denuncia formulada en 1973 con motivo de la sedentarización forzada, los centenares de asesinatos y la venta de niños y mujeres. Aquella demanda, tramitada bajo la dictadura, no surtió efectos legales, ¿correrá mejor suerte bajo la democracia? Los datos iniciales no son halagüeños: —La Fiscalía paraguaya no responde a los requerimientos del juez interviniente —señala Miguel. No me sorprende: en un país donde han machacado sin piedad a sus aborígenes, aceptar responsabilidades al respecto puede dar lugar a indemnizaciones millonarias que muy pocos Gobiernos querrían abonar. Por lo pronto, sí han ganado un combate: el de la denominación, pues ya nadie les llama «guayaquí». No es poca cosa.

Seguimos andando y diviso, a unos cien metros de distancia, un campo con plantas que ya he aprendido a reconocer:

—¿Ustedes plantan soja?

Marciano asiente con la cabeza.

—¿Cómo lo hacen? —pregunto intrigado de veras, porque este cultivo requiere maquinarias y mucho despliegue de insecticidas, herbicidas y fertilizantes.

—Cultivamos esa parcela entre todos, y los beneficios se utilizan para pagar los gastos comunes, la luz, el dispensario, el combustible y los repuestos del tractor.

Vaya, también aquí han cogido la fiebre del oro verde. Me pregunto si los aché sucumbirán a la tentación que acecha al campesinado del Cono Sur: talar más árboles, plantar más soja, sacar más dinero. Si ceden al canto de la pasta —son tantas sus necesidades y tan golosa la ganancia— dejarán caer la bandera con la que justifican su tenencia de estas tierras, la defensa del Bosque Atlántico.

En las alturas se aprecia un intenso tráfico de nubarrones. Sigue amenazando con llover. A nuestro alrededor el barro se ha secado casi por completo, pero una nueva tromba de agua puede convertirlo en un lodazal intransitable.

—Un vecino acaba de regresar de Caaguazú y dice que se puede ir en coche por el camino —nos tranquiliza Marciano cuando le contamos nuestra preocupación—. Solo hay una parte embarrada justo pasando el puente. Pero si mañana ustedes se atascan les podemos sacar con el tractor.

Pero ni Ana ni yo queremos arriesgarnos; además, si nos empantanamos en medio del campo, ¿cómo pedir auxilio sin cobertura telefónica? El lunes sale de Asunción mi vuelo a Madrid y no puedo pensar en perderlo. Resolvemos adelantar el regreso previsto para el día siguiente.

De nuevo en el dispensario. La cancha de vóley se ha secado y se han reanudado los partidos, Enrique se dispone a sacar. Nos ponemos a armar el equipaje. Con el codo apoyado en la camilla, Marciano garabatea con un bolígrafo. Luego se aproxima y nos entrega a cada uno sendos trocitos de papel arrancados de un cuaderno escritos con una redonda letra azul:

—Aquí tienen sus nombres aché. Vos, Ana, sos Mbywangi, que quiere decir «espíritu de paca», un animal fuerte, líder, que defiende la vida y consigue alimentos para todos; y vos, Pablo, sos Djakugi, que significa «espíritu de pavo real», un ave grande, fuerte y sabia.

No se nos escapa el sentido de este bautismo: hemos sido aceptados por un pueblo cuyo universo simbólico gira en torno a los animales. No se me ocurre mejor colofón de la visita. Y aunque en mi cultura la comparación con un pavo real no connota un elogio, la acepto de buen grado. Además, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Ya me he acostumbrado a que, como a buen argentino de piel clara, los paraguayos me llamen curepi («piel de cerdo» en guaraní).

—Tenés que volver en marzo —me dice Marciano— y acompañarnos a recoger miel silvestre, a cazar con arcos y flechas, a cavar trampas para armadillos, a pescar en el arroyo a la manera aché.

Agradezco el convite, aunque veo difícil aceptarlo, pues en esa fecha me encontraré cercado por cientos de alumnos. Una lástima, me perderé la parte del turismo etnográfico que se torna turismo de aventura. Nos despedimos con abrazos y me regala varios libros sobre su pueblo. Por último, nos pide que acerquemos a su sobrino a la escuela agrícola de Curuguaty.

Cuando el muchacho se sube con su bolsón al Nissan, su tío nos dice: —La próxima vez que vengan les resultará más fácil llegar. Van a asfaltar el camino hasta Brasil. —Una medida muy razonable, la cosecha de soja tiene que llegar más rápido a los puertos.

Y partimos rumbo a Asunción, a través de los sojales infinitos. El sobrino, la cabeza rapada como un recluta, cabecea en el asiento trasero. Mientras esquivo los trechos embarrados, me pongo a hacer balance:

—Aparte de reunirnos con los ancianos, nos faltó hablar con el cacique, asistir a la misa del domingo, preguntarles cómo gestionan la página web…

—Y comer en medio de la selva un tapir recién cazado —añade Ana.

—Y probar los gusanos del palmito.

Y así hasta que llegamos a la inevitable conclusión: tan pocas horas con los aché no dan para mucho.

Entre paraguayos y jaguares

Sobre los aché escribieron bastante los demás. Del pueblo de la floresta los primeros en dar testimonio fueron los jesuitas: en el siglo XVII, el padre Ruiz de Montoya consignó la existencia de unos caníbales endemoniados. Tras la expulsión de la orden en 1767, nadie volvió a hablar de la elusiva etnia hasta fines del siglo XIX, cuando el francés Carlos de Lahitte observó unos aché cautivos. «Huraños como las fieras», anotó, y sin embargo, agregó, «no se ha sabido nunca que hayan agredido a los blancos». Y especuló con que se trataba de «los naturales más primitivos del planeta». Su informe, los utensilios capturados, las fotos de los prisioneros, pusieron a los guayakí en el mapa de una antropología fascinada con «fósiles vivientes de la Edad de Piedra».

Los etnólogos tomaron el testigo bien entrado el siglo XX. En 1922, el suizo Moisés Bertoni intentó refutar el prejuicio de que eran un remanente embrutecido de la prehistoria, destacando su inteligencia, su capacidad de observación, su rapidez de aprendizaje, sus sentimientos de pudor y dignidad. Subrayó el contraste entre su elaborada mitología y su escasa cultura material; describió su organización en bandas y su antropofagia ritual —casos demasiados aislados, insistía, como para constituir un verdadero canibalismo—; y atribuyó su «esquivez» a una estrategia comprensible: la conciencia de su inferioridad numérica frente a los pueblos circundantes.

A finales de los años cincuenta, el abandono del nomadismo por algunas bandas creó las condiciones para estudios concienzudos. Pero los científicos no se encontraron con silvícolas en estado puro, sino con colectivos en proceso de transformación irreversible. No se sorprendieron, siempre ocurre así; ya lo decía Metraux: los pueblos prístinos solo «empezarán a hablar cuando estén enfermos», solo se abrirán en la hora de su ocaso; antes serán completamente inaccesibles.

Le tocaría a Clastres, tras su estancia en el asentamiento de Arroyo Morotí, levantar acta de una cultura que tenía los días contados. En su Crónica de los indios guayaquí —cuyo valor literario movió a Paul Auster a traducirla al inglés— refiere su afinado control del entorno, su destreza en la caza y recolección; su gran fiesta anual de la miel —la ocasión de confraternizar con las demás bandas e intercambiar mujeres— y su funcionamiento por consenso. Descubrió su poliandria, la respuesta a la escasez de esposas causada por el infanticidio femenino, una práctica a su vez derivada del valor otorgado al varón cazador; y confirmó su canibalismo ritual (se comían a sus muertos con el ánimo de absorber sus almas). Y supo captar la insondable soledad del homosexual en un patriarcado selvático, a la luz de la muerte de un aché de cuyo cadáver nadie quiso hacerse cargo. Al publicarse la monografía en 1972, el asentamiento, diezmado por las epidemias, había dejado de existir, y el libro se convirtió, como señala Peter Canby, «en su principal monumento».

Ahora los aché han tomado la palabra. Una muestra: Relatos de las abuelas y los abuelos aché, Narraciones de la comunidad aché de Chupa Pou, Las aves y el conocimiento tradicional aché, textos en español y aché que recopilan saberes y fragmentos de su memoria colectiva. En una carrera contrarreloj, los editores se afanan por dejar registros impresos antes de que los anales vivientes de un mundo extinto salgan de la escena. Con ese propósito han publicado relatos de una estrecha intimidad con jaguares, armadillos y osos hormiguero, de cruentas riñas intestinas, del goteo de muertes a manos de los «paraguayos», de violaciones perpetradas por el sargento Pereira, el señor de horca y cuchillo de Cerro Morotí. En las entrevistas los ancianos evocan costumbres ancestrales como las luchas con palos, la perforación del labio de los varones y las escarificaciones, dibujos trazados con cicatrices sobre la piel de las chicas que ya menstrúan y de los hombres que han matado a un enemigo. Y se rescata su conocimiento de los pájaros, palpable en su aguzada escucha y capacidad imitativa, porque «cuando un Aché narra un episodio de caza», se admira un ornitólogo, «intercala en la narración la secuencia de todo tipo de sonidos, desde el ruido de las flechas, el golpe de las mismas en las aves, sus gritos de alarma, los sonidos de huida entre las ramas, el grito previo a la muerte o el golpe en seco que un ave pesada produce al golpear el suelo».

Sobre las andanzas (que no tienen desperdicio) y los puntos oscuros del controvertido Napoleon Chagnon:

http://despuesnohaynada.blogspot.com.es/2014/10/beckham-en-brasil-y-napoleon-en.html

Aterricé en esta bella crónica sobre los aché, después de ver la película «Damiana Kryygi» de Alejandro Fernández Mouján. Al leer el texto de Pablo, me entero que en lengua aché, el sufijo «gi» significa alma o espíritu; de modo que Kryygi es «espíritu de mulita». Cambiando de tema: tuve el honor de conocer a Pablo Francescutti en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. No sé si él se acordará de mí, pero igual le mando un gran saludo y mis felicitaciones por este gran artículo. PD: Es muy graciosa la anécdota del «Fauno», no la conocía.

Omar, acabo de leer tu cariñoso comentario… escribirme a mi email