William Alexander Hammond (1828–1900) fue un peso pesado en la sanidad norteamericana. Nacido en Annápolis, terminó la carrera de Medicina en la Universidad de Nueva York en 1848, cuando tenía veinte años. Tras unos meses llevando una consulta privada, se enroló en el ejército y sirvió como cirujano durante once años, participando en las guerras Sioux. Durante ese período empezó a interesarse por el sistema nervioso, estudiando los venenos neurotóxicos, en particular los de las serpientes. En 1860 aceptó una plaza de profesor en la Universidad de Maryland y dejó la vida militar. Al año siguiente, al declararse la Guerra de Secesión, pidió el reingreso en el ejército, y fue readmitido aunque sin reconocerle los servicios prestados. Su primera tarea fue diseñar una nueva carreta ambulancia pero el ambiente entre los federales era caótico y cuando el décimo Surgeon General, algo así como el ministro de Sanidad, fue despedido tras una discusión con el secretario de la Guerra, Abraham Lincoln nombró a Hammond para ese puesto, a pesar de que solo tenía treinta y cuatro años.

Hammond realizó numerosas reformas en la sanidad del Ejército de la Unión, organizó la evacuación y cura de miles de soldados heridos y enfermos, implantó un mayor rigor para el ingreso en el Cuerpo Médico militar, fundó nuevos hospitales, ordenó que las historias clínicas fuesen más completas y estandarizadas, creó un museo médico del ejército, recomendó que el cuerpo médico fuese permanente y estableció un sistema farmacéutico centralizado. Esto último le causó graves problemas, pues en mayo de 1863 retiró de los botiquines médicos el calomel, un compuesto de cloruro de mercurio que se tomaba como laxante, emético, desinfectante, para la sífilis y para la fiebre amarilla. Se administraba en tal cantidad que a la gente se le caía el pelo y los dientes. Muchos de sus colegas se lo tomaron mal, pensaron que restringía su libertad de receta y que no les daba ninguna opción terapéutica alternativa y estalló lo que se llamó «la rebelión del calomel», que terminó con la carrera política de Hammond. El calomel, por cierto, a pesar de su toxicidad se siguió utilizando hasta bien entrado el siglo XX —1954 en Inglaterra— como blanqueador dental.

Con la ayuda de algunos amigos, Hammond se estableció en Nueva York y obtuvo una plaza de profesor de neurología en el Hospital Bellevue y en la Universidad de Nueva York. En la década de 1870 decidió que solo trataría a personas con patologías cerebrales o enfermedades mentales, así que fue el primer médico estadounidense en convertirse —por decisión propia— en un especialista. Fue uno de los primeros que experimentó con el litio para el tratamiento de las manías, fundó la Asociación Neurológica Americana y publicó un importante Tratado sobre las enfermedades del sistema nervioso. Le encantaba escribir y desarrolló una nueva faceta como divulgador científico.

Helen Hamilton Gardener (1853–1925), nació como Alice Chenoweth, pero primero adoptó el primer nombre como seudónimo literario y años más tarde, como su propio nombre. Recibió una excelente educación y tuvo un gran interés por la ciencia. Tras terminar su formación en la Escuela Normal de Cincinnati, trabajó como maestra durante dos años, pero dejó la profesión al casarse en 1875. Junto con su marido, veinte años mayor que ella, se trasladó a Nueva York cinco años después. Allí asistió a clases de biología en la Universidad de Columbia como alumna libre y empezó a escribir para revistas y editoriales. En torno a 1888 se convirtió en sufragista.

La interconexión entre nuestros dos personajes tuvo lugar porque Hammond se interesó por las diferencias entre el cerebro masculino y el femenino, sobre la educación de las mujeres y sobre el voto femenino. Hammond escribió sobre una paciente:

Me sucede a menudo ver a jóvenes damas cuyo sistema nervioso está exhausto y por lo tanto se convierte en irritable, debido a una intensa dedicación a los estudios, para la cual su mente no está preparada. No hace muchos días que vino una señora con su hija por una irritación espinal [probablemente una fibromialgia], con todos los desequilibrios mentales añadidos y encontré, después de la exploración, que a esta niña de dieciséis años, que no deletreaba correctamente, le obligaban a estudiar ingeniería civil y trigonometría esférica, temas que probablemente le fueran de menor utilidad que aprender el lenguaje de Tombuctú. En mi opinión, las escuelas como a la que ella iba han hecho más por desexualizar a las mujeres que todas las extravagancias sobre las que charlamos, sobre el derecho al voto o a llevar pantalones.

Hammond singularizó las dificultades para las matemáticas de las niñas como una muestra de la inferioridad de sus mentes e intentó sustentar esas teorías en la estructura cerebral. Argumentó que la educación debía atender y respetar las diferencias entre sexos y no intentar hacer un programa común para hombres y para mujeres. A lo largo de las décadas de 1870 y 1880 fue reuniendo información y finalmente declaró que el cerebro femenino era inferior al masculino según diecinueve criterios, incluyendo menos peso, menos circunvoluciones y una sustancia gris más fina. Hammond afirmó además que cuanto más grande fuese el cerebro, mayor era el poder mental de la persona y el de las mujeres era más pequeño.

Aun encajando en el zeitgeist era un duro golpe para la causa sufragista, pues Hammond era un médico prestigioso, era supuestamente una opinión «científica» y lo que subyacía era si un cerebro supuestamente inferior podía tener los mismos derechos civiles, en particular el voto. Hammond también fue más allá declarando que «debido a importantes razones anatómicas y fisiológicas el progreso de esta revolución [la de los derechos civiles de las mujeres] debe ser detenido y al contrario que el desarrollo normal de los procesos revolucionarios, este debería hacerse involucionar». Y más aún, «el cerebro de las mujeres está perfectamente preparado para el estatus propio de la mujer en el plan establecido de la naturaleza, pero esos cerebros darían lugar inevitablemente al peor legislador, al peor juez, al peor comandante de un buque de guerra». Era una forma indirecta de decir que dar a las mujeres similares expectativas y posibilidades que a los hombres significaría el derrumbe de la sociedad. Según aquellas teorías, las mujeres eran intuitivas, no desarrollaban la abstracción; eran imitativas, no originales y eran emocionales, no racionales. En realidad era el pensamiento de la época, pero Hammond era el primero que lo justificaba apelando a la estructura cerebral, una referencia objetiva.

Las sufragistas respondieron inmediatamente. Antoinette Brown Blackwell denunció lo evidente, que nadie había demostrado que un cerebro más grande significase más inteligencia. También argumentaron que los cerebros de los hombres eran más grandes porque era necesario para controlar cuerpos más grandes. Elizabeth Cady Stanton apuntó a otro flanco débil: las conclusiones sobre los cerebros femeninos de Hammond carecían del cuidado escrupuloso en los procedimientos que caracterizaban otros tipos de estudios científicos. Otras señalaron que si el tamaño cerebral indicaba la inteligencia, los elefantes deberían dominar a los humanos y los gigantes tendrían que gobernar el planeta. Pero para Gardener aquella fue su batalla. Ella no podía hacer experimentos en cerebros humanos, pero preparó una lista de preguntas a veinte de los principales expertos en cerebro del país; todos ellos eludieron la cuestión diciendo que el principal experto mundial era Edward C. Spitzka. Spitzka se mostró esquivo, pero según Helen «habiendo descubierto previamente que incluso los anatomistas del cerebro están sujetos al hechizo de las buenas ropas», se puso su mejor traje y consiguió entrevistarse con él. Consiguió que le ayudara. Los estudios de Gardener, bajo la tutela de Spitzka, permitieron concluir que el cerebro femenino no era diferente del masculino. Gardener también atacó las conjeturas y los prejuicios de Hammond y señaló que la diferencia entre los logros de hombres y mujeres se correspondían con las oportunidades que habían tenido unos y otras, no con su aptitud.

Entre Hammond y Gardener se estableció un debate público. Los veinte expertos a los que había escrito Gardener, sorprendidos de que Spitzka se hubiera puesto de su lado, contestaban sus preguntas y le ayudaban a afinar sus argumentos. Hammond cometió el error de subestimar a su adversaria y, mientras él contestaba con anécdotas o burlas, ella proporcionaba datos y nuevos argumentos. Gardener le preguntó por qué no se habían descrito similares diferencias en los cerebros de animales macho y hembra, poniendo las ideas darwinistas de su parte, y finalmente le retó: si podía determinar el sexo de veinte cerebros que le prestarían sus amigos anatomistas, ella se retiraría del debate. Hammond se negó y sugirió, en cambio, proporcionarle a ella veinte pulgares para que identificara el sexo de las personas de donde venían. Era evidentemente una ridiculez y el Woman’s Tribune rugió de satisfacción: si Hammond no había aceptado el reto, «no queremos volver a oír nada más de él sobre el tema de la inferioridad femenina».

El alegato final de Gardener fue demoledor: las mujeres habían «dado la bienvenida a la ciencia como su amiga y aliada», solamente para tenérselas que ver con «pseudociencia» con «teorías manufacturadas, estadísticas inventadas y prejuicios personales publicados como si fueran hechos demostrados». En contra del planteamiento inicial: el ataque de un médico investigador, ellas demostraron que la ciencia estaba de su parte. El trabajo de ese grupo de mujeres consiguiendo datos propios y realizando estudios de calidad abrió puertas mucho más importantes que los prejuicios sexistas de Hammond. Aquellas sufragistas que decidieron que su camino para defender su derecho al voto pasaba por el método científico se ganaron el derecho a discutir sobre sus cuerpos, demostraron que la menstruación era una función saludable y no una enfermedad y consiguieron galvanizar el apoyo social a favor de la educación de las mujeres.

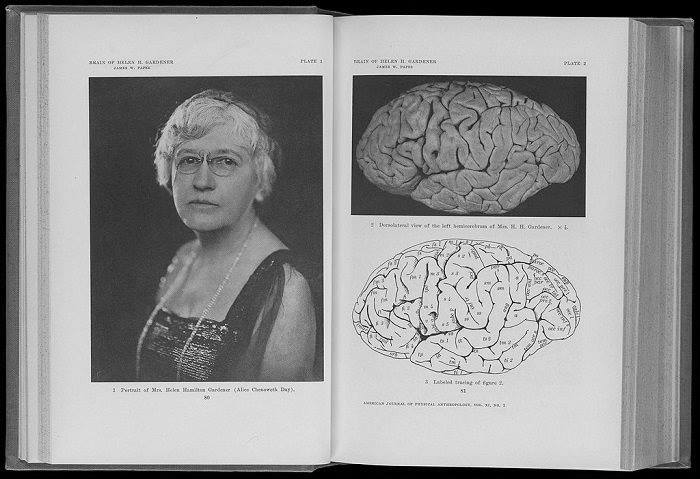

Como hicieron con el Cid, Gardener quiso ganar una última batalla después de muerta. En 1897 donó su cerebro a la Cornell Brain Association para que pudieran estudiarlo tras su fallecimiento. En su testamento, Gardener explicó que Burt Wilder, el fundador de la colección de cerebros de Cornell, le pidió que enviara su cerebro como «representante de los cerebros de las mujeres que han usado su intelecto para el bienestar público» y que habiendo pasado su vida «usando ese cerebro que poseo intentando mejorar las condiciones de la humanidad y especialmente de las mujeres» accedía feliz a aquella petición. Cuando murió, en 1925, su cerebro fue extraído, conservado en formol y enviado a Cornell para su estudio. El peso, 1 150 gramos, fue considerado razonable para una persona de su altura, 1,52 metros y su peso, 42 kilogramos. James Papez, que fue el encargado de estudiarlo, dijo que ciertas medidas de su morfología sugerían unas «dotes cerebrales» en las áreas asociativas indicando posibles logros y que el cerebro de Helen Gardener mostraba un gran desarrollo en las áreas corticales implicadas en el «trabajo escolástico y literario». No parece fácil que Papez hubiese llegado a la misma conclusión si no hubiera conocido a la propietaria de aquel cerebro.

Llevamos casi tres siglos midiendo y pesando cerebros, analizando el tamaño del cerebro de Laplace o las células del de Einstein, usando estos datos para apoyar nuestros intereses y nuestros prejuicios. La polémica sobre el peso cerebral y la inteligencia ha seguido a lo largo de todo el siglo XX, pero no es eso lo más importante, sino qué hicimos mientras con el resto de la humanidad: las mujeres, las razas no blancas, los distintos. Stephen Jay Gould lo dijo muy bien: «Estoy, en cierta manera, menos interesado en el peso y las circunvoluciones del cerebro de Einstein que en la casi segura certeza de que personas con un talento similar han vivido y han muerto en los campos de algodón y en los talleres clandestinos».

Para leer más:

Freemon F. R. (2001) «William Alexander Hammond: the centenary of his death». J Hist Neurosci 10(3): 293–299.

Hamlin K. A. (2007) Beyond Adam’s Rib: How Darwinian Evolutionary Theory Redefined Gender and influenced American feminist thought, 1870-1920. Enlace

Sue K. (2014) Women of Doubt: Helen Hamilton Gardener waged a battle of brains. Enlace

Lo mejor de aprender sobre estas heroínas feministas de principios de siglo es que podemos compararlas con las amigas de Somos Corvera y echarnos unas risas. Definitivamente hemos involucionado

Oscar, compáralas con científicas actuales de primera línea y verás que no hemos involucionado. Puedes encontarar a miles de ellas en mujeresconciencia.com. Lamentablemente los prejuicios machistas de Hammond sí que siguen vigentes.

muy buena la última frase

Os recomiendo la novela ‘Cándida’.

Pingback: El cerebro de la sufragista

Lo gracioso del asunto es que Hammond tenía razón.

Una distribución de cerebros por sexos muestra menor tamaño del cerebro femenino. Se da una fortísima correlación entre el tamaño cerebral y el cociente de inteligencia (CI). Este tiene una distribución en la población con forma de campana de Gauss, aproximadamente, pero las mujeres: 1, tienen una media inferior; 2, su distribución tiene menos varianza; 3, y las colas son más bajas. Por tanto, en la cola derecha de las distribuciones (los más inteligentes) la proporción entre mujeres y hombres es de 8 a 1 en favor de los hombres. Sobre la relación entre el CI y la creatividad y la productividad no voy a entrar. Para más detalles véase Helmuth Nyborg (2005).

El derecho a voto y el feminismo fue lo que cortó «el debate», para siempre.

Nemo, me temo que ni el derecho al voto ni el feminismo fueron los culpables de que se «cortara el debate·, como tú afirmas. Es que no existe fundamento científico para ese debate.

Por supuesto que lo hay.

@Nemo.

Parece que has leído al autor, pero que ignoras que fue acusado y castigado por sus colegas del Danish Council for Scientific Misconduct por FRAUDE científico en este mismo estudio.

Y sí, estadísticamente hay algunas diferencias en las capacidades cognitivas y de comportamiento entre hombres y mujeres, pero no está claro hasta qué punto son genéticas o culturales. Y ojo, que en más de un concepto somos los machos los que salimos mal parados.

Pero en cualquier caso, continuaríamos con lo mismo: discriminar no es ético. La discriminación no puede justificarse, porque es negar a alguien sus derechos. Y punto.

¡Hey! alguien descubrió que el tamaño si importa!!! me pregunto a qué otras partes del cuerpo tiene aplicación este descubrimiento.

Pingback: El cerebro de la sufragista; de José Ramón Alonso | Primera Vocal

Pingback: Las mujeres y los hombres tenemos cerebros diferentes. ¿Y qué? – El Sol Revista de Prensa