Miren a su alrededor.

Me apuesto lo que quieran a que en su salón o en su dormitorio o en su cocina hay un mueble que han tenido que montar ustedes mismos o que llegó por piezas y se lo ensamblaron en casa. Quizá una mesa, a lo mejor un sofá, puede que una silla. Seguro que algún objeto de contrachapado de madera laminada. No les ha costado muy caro pero es bonito, muy bonito. Una de esos muebles que solemos llamar de «diseño escandinavo»; y es muy posible que esa particular pieza haya sido concebida en el tablero de un creador escandinavo. Lo que quizás no sepan es que si han podido comprar ese objeto de diseño, si ese objeto está en su casa, si ese objeto existe, es porque en los años cincuenta, en el 901 de Washington Boulevard en Los Ángeles, Charles y Ray Eames cambiaron el mundo.

1. Si la vida te da limones, reinventa la limonada

Charles Eames era un hombre carismático. Atractivo, sonriente y curioso, muy curioso, le gustaba jugar con los objetos y con las formas, pero sobre todo, le gustaba jugar con las ideas. Se rodeaba de mil conceptos y mil planes y los movía y los manipulaba como haría un niño en medio de un montón de juguetes de latón y plastilina. Charles Eames era un hombre dominado por la curiosidad. Hasta tal punto que decidió abandonar los estudios de Arquitectura; había demasiadas cosas que le interesaban, demasiados proyectos que no podía desarrollar en una carrera que le comprimía como un corsé.

Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba inmerso en la investigación de un material nuevo: el plywood, el contrachapado de madera multilaminada. Le gustaba mucho porque, como las ideas, el contrachapado se podía doblar, torcer y manipular casi a su antojo. Además, veía las posibilidades de producción industrializada y el abaratamiento de los costes que permitía el material. En 1940, participó junto a Eero Saarinen, a quien había conocido en la universidad, en un concurso para el diseño de una silla «moderna y asequible». Estaba claro, si tenía que ser moderna y asequible, sería de un material asequible y moderno. Eames y Saarinen doblaron y plegaron la madera hasta crear una silla apilable de una sola pieza. Una silla cuyo respaldo se doblaba hasta formar el asiento y los reposabrazos. Una silla única.

Ganaron el concurso, pero Charles no estaba contento.

El prototipo estaba forrado de resina, de tal manera que conservaba la sensación de continuidad, de curvatura en una sola pieza; pero debajo de esa resina, la madera se resquebrajaba por las tensiones a las que la había sometido tanta curvatura. Habían partido desde la forma, y el material no podía seguirles donde ellos querían llevarlo. Para Eames, esto era un fracaso, porque, por muy bonita que fuese la silla, no podía producirse en serie y no era asequible. No era auténtica.

Bernice Alexandra ‘Ray’ Kaiser era una mujer pequeña con los ojos muy abiertos. Le gustaba jugar con las formas y los tamaños, pero sobre todo, le gustaba jugar con los colores. Formada en el expresionismo abstracto bajo la tutela del pintor Hans Hofmann, aprendió que se podía ser divertida y, al mismo tiempo, meticulosa. Para ella, todo lo que le rodeaba, papeles, paredes, techos, muebles, trajes, edificios, todo era un lienzo sobre el que trabajar, sobre el que divertirse. Porque para Ray, el color era el símbolo de una época. Una que llegaría tras la guerra.

Cuando Ray conoció a Charles, el arquitecto aún estaba casado con su primera mujer. A los pocos meses, Eames le envió una carta con el dibujo de una mano que decía: «Soy un hombre de treinta y cuatro años (casi) y vuelvo a estar soltero. ¿Cuál crees que es la talla de ese dedo anular?». Charles y Ray se casaron y se establecieron en Los Ángeles. Era 1941 y apenas faltaban unos meses para que los Estados Unidos respondiesen al ataque a Pearl Harbor entrando de lleno en la Segunda Guerra Mundial.

Mientras tanto, Saarinen había abandonado el proyecto de la silla de una pieza, pero seguía siendo una investigación capital para Charles Eames: ¿cómo plegar la madera para que no se resquebrajase? ¿Cómo aliviar las tensiones de curvatura? Para Ray se trataba de encontrar el tamaño correcto y también de mirar desde fuera. De aprovechar las oportunidades. Ray descubrió esa oportunidad en un noticiero. En el otro lado del mundo, cada vez que un soldado americano era herido en la pierna, se le colocaba una férula para inmovilizársela. Era una pieza pesada de acero que a menudo terminaba empeorando la situación. Cuando Ray vio ese armatoste, abrió mucho los ojos y miró a Charles, que sonrió con su carismática sonrisa.

Los Eames trabajaron durante varios meses en el diseño de una férula de madera laminada, con la forma y el tamaño preciso, con la curvatura adecuada y con los agujeros necesarios para disipar las tensiones. Era un objeto ligero, barato y extraordinariamente eficaz. Un objeto único pero capaz de ser producido en serie. Un objeto absolutamente original nacido a través de la necesidad. Al momento de ver el prototipo, la Marina de los Estados Unidos les encargó la producción de ciento cincuenta mil férulas.

La férula de contrachapado era completamente original, no solo por ser novedosa y distinta a todas las anteriores, sino también porque significó, de hecho, el origen de la madera laminada empleada en objetos cotidianos y el inicio de la carrera de Charles y Ray Eames. Efectivamente, con el dinero del ejército, el joven matrimonio abrió su oficina en Los Ángeles y se dispuso a transformar la realidad.

Ahora solo les faltaba construir su casa.

2. Para Billy Wilder y para todos nosotros

Charles, de nuevo junto a su amigo Saarinen, había presentado un modelo al proyecto colectivo de las Case Study Houses, la iniciativa que llevó a cabo la revista Arts & Architecture para formalizar un nuevo tipo residencial barato y eficaz, que permitiese absorber la enorme demanda de viviendas derivada del fin de la guerra, el regreso de los soldados y el baby boom. De nuevo la necesidad obligaba a pensar de un modo diferente.

El diseño de Eames y Saarinen era una casa-puente colgada en voladizo sobre una formidable parcela con vistas al Pacífico. Era un buen proyecto, sorprendente y espectacular; pero también muy invasivo. Fue Ray —otra vez Ray— quien abrió los ojos para mirar de otra manera. Si la parcela era tan bonita, si se lo pasaban tan bien ella, ¿por qué la casa debía estar justo en medio? Charles pensó que había estado a punto de cometer el típico error de arquitecto: colocar el objeto ocupando la mitad del solar. Y estropearlo.

Así, juntos, decidieron que la casa ya no estaría en voladizo sino que se construiría en la parte trasera, respetando la mayoría de los pinos y los castaños que se levantaban en la parcela.

Se le llamó Case Study House n.º 8 y se terminó en apenas unos meses. Sin hormigón, sin cemento y sin ladrillos, la casa se construyó con elementos prefabricados que se ensamblaban en el propio lugar. Soportes metálicos, cerchas de acero y paneles coloreados de madera que se montaban como si el edificio fuese un mueble. En 1949, los Eames se mudaron a la nueva vivienda, que desde ese momento se conoció como Casa Eames y que es, sin duda ninguna, una obra maestra de la arquitectura. Quizá es la Case Study menos espectacular, pero desde luego es la más barata, la más eficaz y la más original. Y posiblemente la mejor.

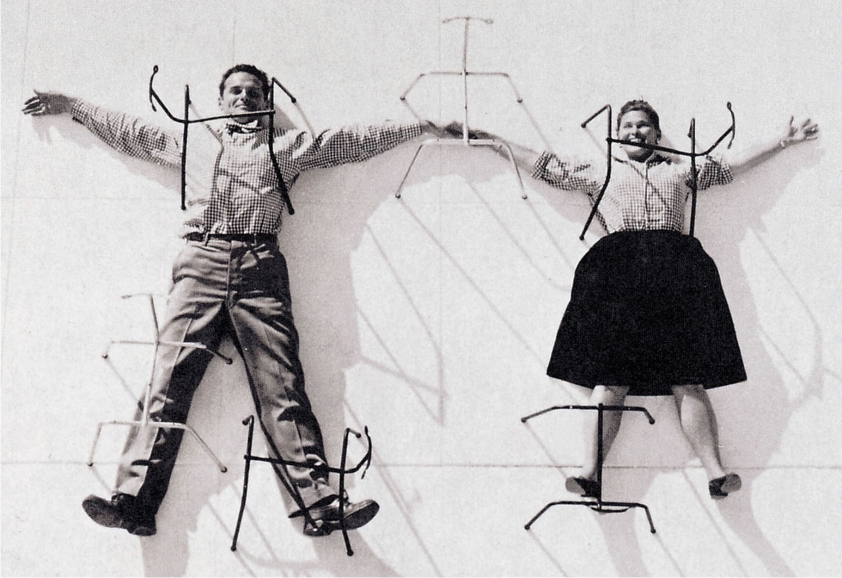

Para el principio de los años cincuenta, Charles y Ray Eames ya habían colaborado con Herman Miller en varios de sus diseños. El fabricante de mobiliario los produjo en serie y los vendió a todos los americanos. Cada hogar, cada cafetería, cada restaurante y cada aeropuerto tenían un objeto salido de la Eames Office. Sillas de acero, butacas de fibra de vidrio y sillones de madera; todos querían un mueble de los Eames. Porque eran bonitos, cómodos y asequibles. Porque estaban hechos para la gente, no para las élites. Porque el lema de Charles y Ray era «The best for the most for the least». Lo mejor por el mínimo precio y para todos.

Para todos.

Y es que los Eames se habían vuelto famosos en todos los Estados Unidos, daban conferencias, aparecían en televisión y alternaban con las personalidades americanas de más relumbrón. En 1955, durante una cena, el director de cine Billy Wilder les encargó un diseño personal: un sillón que le permitiese descansar durante los rodajes pero que tampoco le invitase a dormir durante varias horas. Charles y Ray le fabricaron una chaise longue confortable pero lo suficientemente estrecha como para no ser «demasiado» cómoda. A Wilder le gustó mucho el diseño, pero hizo un nuevo requisito: unos reposabrazos para que las manos no se le cayeran por ambos lados del sillón.

Desde esta última petición, los Eames desarrollaron un sillón con dos reposabrazos. Un sillón cómodo, reclinable, anatómico y adaptable que serviría para Billy Wilder, pero que se produciría en serie y se vendería a todo el público. Era 1956 y Charles y Ray sacaban al mercado la Lounge Chair y la butaca Ottoman, uno de los diseños más icónicos del siglo XX y para muchos, sencillamente, «la silla».

3. Nos comportamos como niños. ¿Y qué hay de malo en ello?

Los Eames eran curiosos, muy curiosos; como niños, abrían los ojos a todo y todo les despertaba curiosidad. Pero mientras Charles era más abstracto, Ray siempre supo leer mejor a la sociedad americana de posguerra. Suya fue la idea de hacer un estudio pormenorizado de la manera en que se sentaba la gente, antes de empezar a dibujar; decenas de estadounidenses pasaban por la Eames Office y se sentaban en prototipos mientras les fotografiaban y les medían. Ray sabía que para que un objeto fuese auténtico, para que fuese verdaderamente original, había que diseñarlo desde la necesidad y no desde la forma. Suya también fue la idea de colorear los objetos, las sillas, los sofás y los paneles. Y tenía sentido, porque los americanos habían pasado más de quince años de escasez —los cinco de la guerra y otros diez de la Gran Depresión— y querían comenzar una nueva vida con alegría y optimismo. Y para Ray, el color representaba ese optimismo y esa alegría que debía inundar la nueva América y el nuevo mundo.

Cuando veían sus películas, sus juguetes y sus diseños, e incluso cuando entraban en la oficina y les veían a ellos, a veces les decían: «Pero os comportáis como niños», a lo que Ray contestaba: «¿Y qué hay de malo en ello?».

Los Eames trabajaron para Polaroid, para IBM y hasta para el Gobierno de los Estados Unidos, en contratos que se firmaban con un apretón de manos. Con optimismo y confianza. Pero su trabajo seguía siendo para todos. Filmaron películas para divertirse y para promocionar sus diseños; pero también para promocionar cámaras, ordenadores y hasta para promocionar a su país. A todo su país.

En 1959, el Gobierno les encargó un filme para la Exposición Nacional Americana que se iba a celebrar en Moscú. Debía enseñar América a los soviéticos y también servir como propaganda de las bondades de la sociedad estadounidense. Como niños que no sabían nada, lo exploraban todo y aprendían de todo, Charles y Ray Eames presentaron algo que no se había visto nunca; una película que se proyectaría en siete pantallas simultáneas. Se llamó Destellos de los Estados Unidos y sí, era propaganda, pero era una propaganda cordial. Una propaganda formada por mil retazos de mil paisajes de mil personas filmadas por la propia Eames Office y por mil cámaras anónimas que aportaron su trozo América, su trozo de realidad. Charles quería terminar la película con un avión despegando, pero Ray —siempre Ray— pensó que sería más amable terminar con flores. Así, durante los últimos treinta segundos, siete pantallas gigantes en la oscuridad de un enorme pabellón en medio del Parque Sokolniki de Moscú se llenaron con flores. Pero no eran unas flores cualquiera, eran nomeolvides, que en ruso se traducían exactamente igual: no me olvides. Los que estaban cerca, dicen que los ojos de Nikita Jrushchov se llenaron de lágrimas.

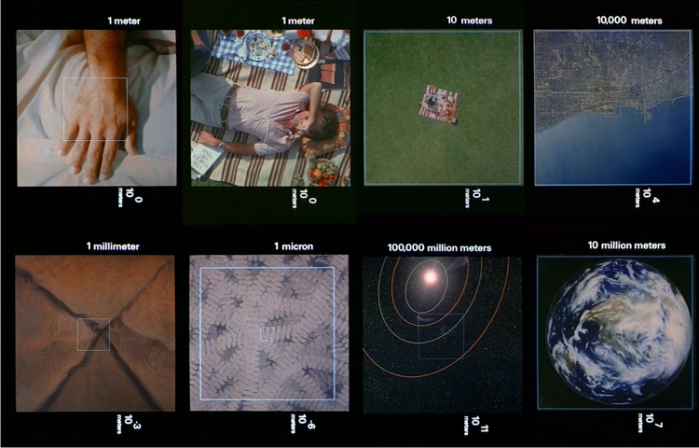

Los Eames volvieron a usar la multipantalla —esta vez eran veintiuna— en THINK, el filme que rodaron para IBM en la Exposición Mundial de Nueva York de 1962. Seis años más tarde grabarían Powers of Ten, donde investigaban sobre la imagen dentro de la imagen, en un ejercicio de exploración telescópica y microscópica. El filme daría la vuelta al mundo y, aún hoy, se enseña en colegios y universidades por su precisión a la hora de comprender el universo en su total magnitud.

La información llegaba como un torrente, con un ritmo como nunca se había visto, a través de la multipantalla o de la propia cadencia del montaje. Sí, se comportaban como niños, pero estaban adelantando las ventanas simultáneas y los videoclips, estaban adelantando conceptos que no se verían hasta varias décadas después y que aún nos rodean, en nuestros ordenadores y en nuestros televisores.

Sí, se comportaban como niños porque el 901 de Washington Boulevard no se parecía a los típicos despachos de diseño y arquitectura. Con las cámaras, las telas de colores, las maquetas de madera y los juguetes de latón, la Eames Office era como un circo: «Era como Disneylandia». Y todo el mundo quería trabajar en Disneylandia. Y es que para Charles y Ray Eames, el éxito nunca llegaba de golpe, el éxito llegaba a través de la creatividad y la originalidad. Y la creatividad y la originalidad solo podían venir gracias al trabajo, el trabajo y el trabajo.

Pero el trabajo era divertido porque la vida era divertida. Porque como dijo Charles: «Hay que tomarse tus placeres en serio». Y en la Eames Office, el placer era el trabajo y el trabajo podía ser montar un teatro de marionetas en medio de la sala o salir corriendo cada vez que el Ringlin Bros. Circus llegaba a la ciudad, para fotografiarlo de arriba a abajo, por dentro y por fuera. Las carpas, las telas, los leones, los trapecistas y los payasos. Con las cámaras y los ojos muy abiertos. Como niños.

Charles Eames murió el 21 de agosto de 1978 en Los Ángeles. El 21 de agosto de 1988, justo diez años después y en el mismo hospital, murió Ray. Muchos creían que eran hermanos, pero fueron una pareja. Una que también tuvo sus problemas, pero que supieron sacar adelante. Quizás Ray necesitase a Charles, pero desde luego, Charles no era nada sin Ray. «Todo lo que puedo hacer yo, ella lo puede hacer mejor», dijo una vez. Ambos descansan juntos en el Calvary Cemetery de San Luis, en una América muy distinta a la que se encontraron. En un mundo muy distinto al que se encontraron.

Y ahora miren de nuevo a su alrededor.

Quizá en este momento comprendan que si les gusta tanto su sofá con patas de acero, si las sillas de su bar preferido son de colores y si el vecino ha forrado toda una pared del salón con papel pintado, es porque existió una oficina en el 901 de Washington Boulevard en Los Ángeles. Que si entienden un artículo lleno de hipertextos y si son capaces de seguir el ritmo de información de un videoclip, es porque esa oficina palpitaba cada día como si fuese Disneylandia. Y que si lo que ven a su alrededor es así y no de otra manera, es porque durante cuarenta y cinco años, un grupo de personas se juntaron cada día en esa oficina y cambiaron el mundo para siempre.

Eran Charles y Ray Eames y la Eames Office, y la formaban un arquitecto y una pintora, diseñadores y maquetistas, fotógrafos y cineastas, marionetistas, payasos y magos.

Y se tomaban sus placeres muy en serio. Los suyos y los nuestros.

Gracias, muchas gracias por recordar a esta pareja de diseñadores imprescindibles, creadores de algunos de los objetos más destacables del ambiente cotidiano que nos rodea. Gracias a ellos vivimos con más comodidad, con más color y con más diversión.

buenísimo el enfoque de este texto, toda la obra de esta pareja destila esa gran profesionalidad del disfrutar

Pingback: Blog de Fundación Arquia | CHARLES Y RAY EAMES: TÓMATE TUS PLACERES EN SERIO

Pingback: CASE STUDY #8_ EAMES HOUSE | Dancing to freedom