It begins with a character, usually, and once he stands up on his feet and begins to move, all I can do is trot along behind him with a paper and pencil trying to keep up long enough to put down what he says and does. (William Faulkner)

Apuntaba Joseph Conrad en una nota de su relato autobiográfico Juventud que había llegado a desarrollar una buena amistad con Marlow —personaje ficticio que también aparece en El corazón de las tinieblas, Lord Jim y Azar— y que esa relación se había hecho más íntima con el paso de los años. Describía cómo se encontraron por primera vez y la frecuencia con la que consultaban entre sí en un ambiente de armonía y comodidad. Da la impresión de que Marlow no era para Conrad simplemente una construcción simbólica nacida de su imaginación, sino un ser independiente que aún sin cuerpo podía interactuar con él en la intimidad de su mente.

Supondrán que Joseph Conrad no fue el primer autor que escribió sobre esta relación entre creador y creación. Son incontables las menciones a este vínculo por parte de escritores de todas las épocas y cualquiera que haya sentido esa necesidad de escribir un relato habrá descubierto con mayor o menor pasmo que algún díscolo personaje se rebelaba ante las funciones que debía cumplir. Parecía que cambiara el rumbo de la historia por decisión propia. Quién no ha intentado matar a un personaje que al final se ha salvado porque no era su momento o no estaba preparado para morir. Parece extraño que en el supuesto determinismo del universo ficcional que ha creado un autor, estos seres tengan libre albedrío para decidir su destino. Cómo no iba a aprovecharse todo este material en las propias obras de ficción.

La vida interior de los personajes

Quien haya leído Hombre lento de J. M. Coetzee sabrá que durante más o menos el primer tercio de la novela lo más emocionante que le sucede a Paul Rayment está escrito en sus primeras líneas: «El impacto le alcanza por la derecha, brusco y sorprendente y doloroso, como una descarga eléctrica, y le hace salir disparado de la bicicleta». A partir de ahí nos enfrentaremos a trece capítulos de un tedio perfectamente dosificado en los que nos preguntaremos qué tiene de interesante un anciano que ha perdido una de sus piernas, se ha recluido en casa y con ello ha decidido dejar de vivir su propia vida.

La aparición de Marijana Jokic, una cuidadora croata, avivará el espíritu del hombre en general y alguno de sus restantes miembros en particular, pero será en el decimotercer capítulo de la novela cuando Coetzee nos endiñe una Elizabeth Costello ex machina y lo que parecía una novela costumbrista se convertirá en algo muy distinto. Costello —a quien los lectores habituales de Coetzee conocerán por otra obra titulada precisamente con su nombre, Elizabeth Costello— se presenta como la autora del relato que tenemos entre manos, Hombre lento, y alienta a Paul Rayment a que espabile porque así no vamos a ningún lado. Metalepsis al canto y donde antes teníamos a un aburrido anciano instalado en su purgatorio particular ahora tenemos a un héroe literario sin intención de serlo e instado por su creadora a que cambie esa actitud, que no es buena de cara a la galería. Porque la autora ficcional (Costello), alter ego irónico de nuestro autor real (Coetzee), es omnisciente pero no omnipotente, lo que significa que la pobre mujer, ya con ciertos achaques, se pasará gran parte del resto de la novela tratando de obligar a cambiar a su quijotesco protagonista con la única arma del descaro y la mala follá.

En otras ocasiones son los protagonistas y no los escritores (ficcionales o no) los que toman cartas en el asunto. Ahí están los Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello, donde una voz nos cuenta cómo su fantasía le trajo a una familia de origen desconocido empeñada en representar su propia historia. Pirandello dedica parte del prefacio de su obra a explicarnos su punto de vista sobre el misterio de la creación artística:

¿Qué autor podrá contar alguna vez cómo y por qué un personaje nació en su fantasía? El misterio de la creación artística es el mismo misterio del nacimiento. Puede ser que una mujer, amando, desee convertirse en Madre, pero el deseo por sí solo, por más intenso que sea, no basta. Un afortunado día ella será Madre, sin advertir de manera precisa la concepción. De igual modo un artista, viviendo, recibe muchos motivos de la vida, y no puede jamás decir cómo y por qué, en determinado momento, uno de estos motivos vitales entra en su fantasía y se convierte en una criatura viva, en un plano de vida superior a la voluble existencia diaria.

Solo puedo decir que sin saber que los había buscado me encontré delante de aquellos seis personajes, tan vivos como para tocarlos, como para oírlos respirar, que ahora se pueden ver en escena. Y aguardaban, allí presentes, cada uno con su secreta tortura y unidos por el nacimiento y desarrollo de sus mutuos percances, que yo los introdujera en el mundo del arte, haciendo de ellos, de sus pasiones y de sus casos una novela, un drama o, por lo menos, un relato.

Habían nacido vivos y querían vivir.

A diferencia de Coetzee con Hombre lento, donde un personaje se encuentra en la tesitura de no desear vivir su vida para los lectores, Pirandello nos describe a unos seres que aguardan impacientes a participar en la ficción que les ha dado razón de existir. Ellos son porque están siendo narrados, y a diferencia del viejo amputado que ha optado por dejar que la vida pase, necesitan de su relato para sentirse vivos. En definitiva, requieren del determinismo impuesto por un Dios-Autor y que es inherente a cualquier tipo de narración.

Pero no todos los personajes acostumbran a ser así de solícitos con sus padres artísticos. Algunos se rebelan ante esa autoridad semidivina que es su creador y si es necesario van a llamar a la puerta de su casa para cantarle las cuarenta. Es el caso de Augusto Pérez, quien en Niebla decide visitar a don Miguel de Unamuno para decirle que oye, que sí, que soy un personaje de ficción y que no existo, pero que nada de suicidio, que yo me tengo que morir de otra manera. Sin entrar en detalles y pasando directamente al spoiler más gordo que se me ocurre, diremos que la discusión lleva a las súplicas y que al final Augusto vuelve confundido a casa para morir al lado de su perro Orfeo. No será hasta el postprólogo que el autor asumirá ser quien decretó la muerte de su protagonista. A buenas horas, don Miguel. A buenas horas.

En la línea de la representación que realizan Unamuno o Pirandello de este fenómeno, muchos autores asumen que los personajes que pueblan su imaginación cobran cierta autonomía y que ellos, convertidos en cronistas más que en creadores, no tienen más que coger lápiz y papel y dedicarse a apuntar lo que sus protagonistas decidan hacer por voluntad propia. Gabriel García Márquez afirmaba que su coronel Buendía se negaba a morir y que el día que llegó el trágico acontecimiento no pudo contener las lágrimas. Norman Mailer decía en una entrevista que los personajes surgen del libro y que este cobra vida propia al ser escrito, convirtiéndose en una criatura para él. Cada uno de estos escritores, a su manera, acaba llegando a la misma conclusión que el resto: algo se escapa de su control para moverse a sus anchas por el mundo de su imaginación. John Gardner lo describe así en su obra Para ser novelista:

Es fácil idear los personajes, la trama y el ambiente y luego ir rellenando como si se tratara de colorear una lámina numerada. Pero casi cualquier relato o novela tiene siquiera unos momentos de autenticidad, el ademán exacto de un personaje o una metáfora sorprendentemente adecuada, un breve pasaje que describe el papel pintado de la pared o el movimiento de un gato, un pasaje que reluce o palpita más que ningún otro, un momento que, como decimos los escritores, «cobra vida». Y es precisamente esto, el ver que algo que uno ha escrito cobra vida —no metafórica sino literalmente—, un personaje o un episodio que como un espíritu entra en el mundo por obra de su propio y extraño poder, de tal modo que el escritor se siente no su creador sino meramente el instrumento que hace posible su aparición, el mago, el sacerdote que ha dado por casualidad con la fórmula mágica…

Y no crean que este truco es exclusivo de la literatura. Lo apasionante de los juegos metanarrativos donde autor y personaje cruzan fronteras ontológicas es que no se ciñen al ámbito de lo literario y medios como el cómic o el cine también han sido capaces de plasmar esa magia a la que se refiere Gardner. Ahí tenemos la hermosa y compleja Synechdoque, New York de Charlie Kaufman, o la más ligera Más extraño que la ficción de Marc Forster.

La película dirigida por el (magnífico) guionista Charlie Kaufman es una mastodóntica oda a la relación que existe entre la creación artística y la realidad en que se inspira. Caden, su protagonista, es un director de teatro cuya vida personal está en decadencia pero que recibe una beca para realizar la obra de sus sueños. Obsesionado por lograr el mayor realismo posible en la representación, construirá una réplica de Nueva York que no dejará de crecer y pedirá a cada uno de los actores que viva una vida dentro de esa ciudad para llevar a cabo la representación (una representación que durará años, por otro lado).

Lo interesante de la propuesta de Kaufman vendrá cuando entremos en bucle. Caden contratará a un ayudante. Y luego a un actor que haga de Caden. Y después a un actor que haga del ayudante del actor que hace de Caden. Y más tarde a un actor que haga del actor que hace de Caden. Y así sucesivamente. Por no destripar la trama, diremos que ante tal cantidad de capas ficcionales, personajes y personas, nuestro protagonista y sus acompañantes empezarán a confundir niveles ficcionales y acabarán cruzando más fronteras de la cuenta (la escena final es maravillosa, no dejen de verla aquí).

Por su parte, Más extraño que la ficción plantea una situación parecida a la de la obra de Unamuno con un Will Ferrell haciendo de Harold Crick, personaje de vida rutinaria que un buen día empieza a escuchar la voz de una narradora que cuenta cada detalle de su existencia. El desencadenante de la acción surge cuando la voz habla de su muerte inminente, a la que Crick intentará poner freno investigando sobre el origen de ese narrador omnisciente. Tras consultar con un experto en literatura, el protagonista acabará dando con su autora, una especialista en cargarse a los personajes de todas sus novelas. Que Dios le coja confesado.

La vida interior de los autores

Autores que escriben sobre autores que bajan al nivel de sus personajes. Protagonistas que pisan el suelo de la casa de su creador para sugerirle un final alternativo. Artistas fagocitados por el universo que han creado. Hemos comentado distintos ejemplos de la relación entre creador y creación cuando esta última cobra cierto grado de autonomía pero siempre desde el prisma de la metaficción. En cambio, ¿qué sucede en la realidad? ¿De dónde nace la ilusión de que nuestros personajes cobran vida y deciden ir por libre?

El ser humano necesita dotar de sentido a todo cuanto le rodea. Desde algo tan material como un tipo de piedra o una especie animal hasta cuestiones complejas como el significado de la mirada de nuestra mascota o de una emoción ajena, todo necesita ser etiquetado y catalogado para destacar entre el caos que es la naturaleza. De la misma forma que a través del fenómeno de la pareidolia creemos que esa nube es un perro o un barco, todo lo indefinido de nuestras vidas acabará tomando la forma de algo reconocible. Y eso incluye las mentes ajenas.

Porque nadie puede ver una mente, no nos confundamos. Tampoco una emoción o un estado de ánimo, o al menos no de forma directa. Vemos el enfado o la felicidad de otro solo a través de señales indirectas que hemos aprendido a interpretar (¿o que llevamos de alguna manera codificadas?). Para entendernos: sabemos que una persona está triste por sus andares taciturnos, su cabeza gacha y sus ojos rojos e hinchados, pero no porque esa tristeza sea observable de forma directa. Y algo así nos sucede con los personajes ficcionales.

Un personaje literario es una construcción simbólica que «solo vive» durante la lectura del relato que lo contiene. El resto del tiempo no es más que un conjunto de renglones de tinta sobre papel. Pero ahí está nuestra mente para darle unidad y otorgarle una mente propia de la que esperaremos el mismo grado de conducta que esperaríamos de un ser humano real. Raskólnikov nos pondrá nerviosos con sus dudas sobre si declararse culpable por el asesinato de la vieja usurera, o nos reiremos pensando en lo patoso que es Don Quijote y lo poco que duraría en la época actual. Para nosotros —los lectores— serán personas con vidas propias y por tanto con toda la complejidad interior que ello conlleva. Y lo mismo le sucede a los escritores con sus propios personajes, solo que ellos, además, son los que escriben los acontecimientos que van a dictar sus vidas. Ah, pero no los tendrán tan bajo control como creen.

Si antes decíamos que la mente humana necesita etiquetar y dar sentido a todo cuanto la rodea, es por algo muy sencillo: somos bastante más limitaditos de lo que pensamos. Y esto incluye nuestra capacidad de imaginar situaciones futuras, pese a que sea una gran ventaja evolutiva de nuestra especie.

Otro ejemplo de estas limitaciones lo encontramos en lo que los franceses llaman l’esprit de l’escalier y que podríamos traducir por joder, tendría que haberle dicho esto. A quién no le ha pasado que ante un corte por parte de nuestro interlocutor nos hemos quedado embobados y hemos acabado diciendo lo primero que se nos ha ocurrido, normalmente quedando en evidencia y con la sensación de haber perdido esa pelea. Y cuando hemos seguido rumiando sobre esa situación, al cabo del tiempo y con la vuelta a la calma se nos ha ocurrido esa aguda respuesta que no encontramos en su momento. Esa idea es la que subyace al ingenio de la escalera. Y esa idea acaba siendo muy parecida a lo que les sucede a los escritores cuando sus personajes empiezan a tomar decisiones propias.

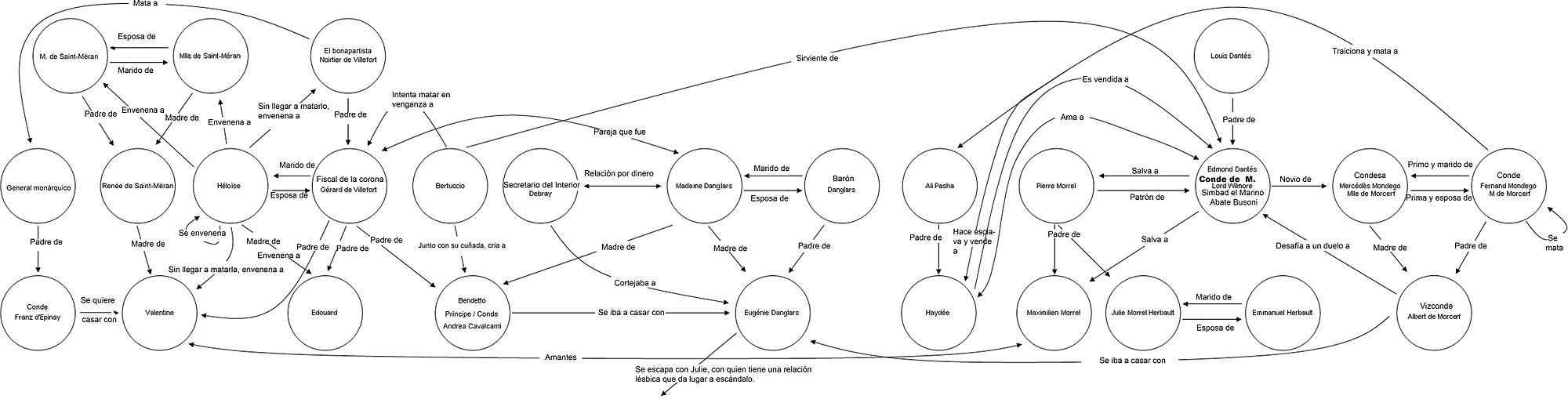

Simular una historia no es una tarea fácil. Tal vez sea una tarea asumible si nuestro relato tiene pocos personajes, escasas interacciones y contadas localizaciones, pero cuando todas estas variables aumentan la cosa se complica. Pongamos el ejemplo del esquema de relaciones entre los personajes de El Conde de Montecristo:

Tal como podemos ver, tal cantidad de información es difícil de gestionar aunque sea con ayuda de libretas, esquemas o software especializado. Ni con esos soportes podemos asegurar que el resultado sea satisfactorio. ¿Por qué es tan difícil lograr controlar el flujo de la historia? Tal vez la pregunta habría que hacérsela a un meteorólogo.

Quién no se ha mosqueado cuando el hombre del tiempo ha dicho que iba a hacer un sol de justicia durante todo el fin de semana y ha acabado lloviendo. Miles de personas ilusionadas con ir a la playa y el único remojón que han tenido lo han sufrido al salir de la puerta de casa. La meteorología es una ciencia compleja que tiene que lidiar a diario con multitud de datos relacionados entre sí y que no siguen una tendencia única: presiones, temperaturas, humedad… Cantidad de variables que se influyen entre ellas para dar lugar a un día soleado o, por lo contrario, a una tormenta de proporciones bíblicas.

Los meteorólogos han avanzado muchísimo en su ámbito de trabajo pero si algo tienen claro es que un sistema complejo no se puede tomar a la ligera. En la península estaremos acostumbrados a escuchar eso de que vamos a sufrir una ola de calor debida a la llegada de vientos africanos. Si cambiamos «ola de calor» por «tormenta» y «vientos africanos» por «aleteo de mariposa», tal vez comprendamos que predecir el tiempo acaba siendo algo bastante caótico.

Y esto es precisamente lo que sucede en la mente de un escritor durante la gestación de su obra. El universo que está creando es, como el tiempo meteorológico (o una sociedad, o el mercado de valores), un sistema complejo con múltiples variables interdependientes: personajes, acontecimientos, lugares, épocas. Imaginar todas las relaciones posibles entre ellas no es fácil, y menos si hacemos que el tiempo transcurra a lo largo de nuestra historia. Los personajes se conocerán, andarán por el mundo de la narración y llevarán sus vidas en función de lo que dicten sus personalidades, lo que generará multitud de acontecimientos en la sombra que podremos o no contemplar pero que desde luego serán inabarcables en una primera sentada con nuestra obra.

Esta limitación de nuestro cerebro será la que finalmente nos produzca esa sensación de que el personaje hace algo que no estaba previsto. La idea pudo ser buena y estar sustentada por la trama inicial, pero cuando llegamos a ese punto, habiendo escrito todo hasta el momento actual, esa especie d’esprit d’escalier surge y toma las riendas de nuestro personaje para decir «no, esta opción es mucho mejor». En conclusión, el personaje tendrá una mente propia porque se la habremos imaginado, y libre albedrío para cambiar los acontecimientos porque iremos procesando de forma continua toda la información del relato durante su redacción. Oye, pues va a resultar que el trabajo de escritor no es tan solitario como dicen…

Pingback: Levántate y anda (Jot Down) | Libréame

Espléndido. Cabría añadir un aspecto más: cuando el personaje no es de ficción, sino que existió, y se expresa (por su cuenta) exactamente como se hubiese expresado en vida. Ejemplos: http://antoniopriante.com/se-ha-dicho/

Genial aportación, Antonio. No había pensado en ese aspecto y es realmente interesante.

Muchas gracias por tu comentario.