Existen incontables formas de caminar en el mundo. Mientras para unos es la rotunda afirmación de la libertad y la vida, para otros puede ser una de las muchas derivas irracionales del ser humano. Se dice que Platón lo hacía cabizbajo, quién sabe si emulando a Sócrates; Kant seguía un rígido orden de pautas y costumbres, como una especie de caligrafía del movimiento; Rousseau, por su parte, llegó a convertir el pasear en un auténtico modus vivendi; y Thoreau se atrevió a escribir uno de los primeros escritos que se conocen sobre las cualidades salvíficas del acto de caminar. No se contempla, sin embargo, que el hecho de andar, caminar o pasear sean acontecimientos excepcionales, tampoco estúpidos. Pero la verdad es que, cabeza abajo o mentón arriba, recorrer el sendero de tus propios pasos puede llegar a convertirse en un verdadero peligro, por varias razones. La primera de todas ellas aguantar el descrédito de una hostia inconmensurable con la farola de la esquina o acabar atropellado en una avenida cualquiera, aunque hay quienes literariamente, sin embargo, prefieren correr el riesgo mortal de la desaparición antes de ser engullidos por la tierra. ¿Que cuál es la diferencia? Suicidarse o fallecer.

Es el caso de Frédéric Pajak, biógrafo, dibujante, ensayista, filósofo: un caminante irredento sin miedo a la muerte que desdibuja sus propios pasos en los de otros hombres que antaño recorrieron el mismo sendero. Siguiendo los zapatos de Nietzsche y Pavese, Pajak no teme darse de bruces con una realidad de hierro forjado en Turín o perecer en Santo Stefano Belbo en esa aislada intersección que es la muerte, no le preocupan sus recuerdos en la medida en que los rescata, y además lo hace con la libertad de quien se reconoce en la otredad, sin escatimar riesgos y envestido con una máscara veneciana, sin necesidad de tomar partido, como tejiendo la memoria y poniendo en práctica la frase de Heráclito: «Me he buscado a mí mismo». Nada más y todo eso.

Antes lo había ensayado en Martin Luther, l’inventeur de la solitude (Editions de l’Aire, 1997), una biografía escrita y dibujada en primera persona que, como él mismo dice, «suscitó una incomprensión casi unánime», pero La inmensa soledad (Errata Naturae, 2015) es un ejercicio tan personal que acaba siendo ajeno. A expensas de que el ensayo gráfico se convierta en un nuevo género literario, nos queda este simulacro memorialístico de quien se enfrenta desnudo a la muerte, sin miedo a morir por el camino y, todavía más, con un cuchillo atado al cuello de su conciencia. Con ello no ilustra ni seduce, solo sondea. Y dado que no pretende divulgar la terribilità de Nietzsche ni el pesimismo de Pavese, porque lo que se cuenta en él no es sino la desolación de la orfandad, un oscuro vacío donde a veces no hay túnel ni luz al final del mismo, el libro se convierte en un trasunto indigerible de imágenes y citas, un encuentro entre la casualidad y el destino, un experimento de viaje epistemológico en cuyo corazón no se encuentra nada más que el trayecto, un sendero en el que Pajak quiere reconocer la profecía de los muertos que se reencarnan en los vivos para ofrecerles la lección inevitable de una experiencia expandida, jamás ajena y nunca temporal, con la que el hombre construye su propio futuro.

Pensar y caminar la soledad. La soledad de quien ha visto morir a los suyos o ha perdido la cabeza entre mediocres. Como Nietzsche en el manicomio de Sils Maria, que creía ver en su enfermero al canciller Otto Von Bismarck. O Pavese, que desesperado por la ineficacia de su insistencia, no halló en las mujeres el amor que necesitaba para continuar viviendo. En eso es en lo que debió pensar Pajak el día que perdió fortuitamente a su padre. En que, al fin y al cabo, vivir es un acto impuesto del que uno a veces sale maltrecho. Nietzsche pagó cara la osadía de autoproclamarse Jesucristo resucitado. Pavese recibió el tributo de la moneda y su extrañeza lo llevó a la tumba. Pajak, por el contrario, se viste con el beneficio del estigma y ha compuesto lo que yo calificaría un testamento teológico, sagrado y profundamente humano. El viaje es lo único que justifica la desdicha, la penuria y la ignominia. Es cuando entonces aparece un Heráclito redivivo con la consigna de que tal vez merece la pena echar mano del recuerdo para sobrevivir a la muerte.

En 1849 un pastor protestante de Röcken muere debido a un «reblandecimiento del cerebro». Es Karl Ludwig, el padre de Nietzsche. El muchacho apenas tiene cinco años. Lejos de allí, en una pequeña localidad del Piamonte cercana a Turín, Eugenio Pavese fallece a causa de un tumor cerebral. Cesare tiene seis años. Por último, el accidente de coche que termina con la vida del padre de Frédéric Pajak hace que este, con tan solo nueve años, aviste —sin verlas todavía— las intersecciones de esta especie de ménage à trois existencial. Aquí está el móvil fidedigno de la locura, cuando Nietzsche pronuncia: «¡Atrás, fuerzas del Mal! ¡En este mundo tan bello también hay desgraciados! ¿Pero qué es la desgracia?». Por mucho profeta que fuese Nietzsche, y no lo digo por decir, así lo certifica la relectura de su obra, nadie con quince años es capaz de predecir la pérdida de la razón a los cuarenta y cuatro y la vida con cincuenta y cinco. Mucho menos Pavese, cuya poesía se vio fraudulentamente atenuada por la cifra prosaica y anodina del suicidio.

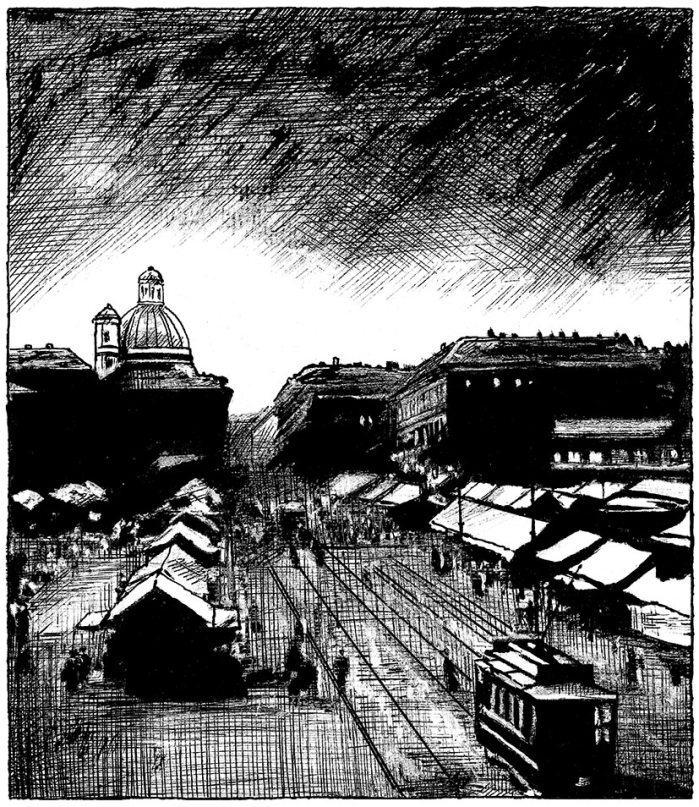

Luego está Turín y su singularidad: «Frutas, racimos de uvas morenas y azucaradas, ¡más baratas que en Venecia!», decía maravillado Nietzsche. Que el filósofo pensase de la ciudad piamontesa, elegante y serena hija de la Ilustración, que fuera «magnífica y benéfica», no mitiga de ningún modo la tradición maldita que pesaba sobre ella. Fue el satanismo lo que alertó a Montesquieu para decir aquello de «Aquí, las murallas hablan» teniendo en cuenta, por ejemplo, que la iglesia de la Gran Madre di Dio —cuyos alrededores curiosamente frecuentaba Nietzsche— se encuentra despojada de la debida cruz en su cúpula; y tal vez lo mismo que movió al papa Juan Pablo II a decir que en Turín «la historia de la salvación se vive como un reto, como una provocación». ¿Cómo podía estar al tanto de esto el vicario de Cristo? ¡Es imposible! No, es solo un ejemplo. Pajak construye con datos similares un relato espectral a caballo entre la concordancia, la casualidad y la premonición. Y así van pasando las anécdotas, las citas y los personajes. A Nietzsche le sucederá Pavese («En la oscuridad, el agua se parece a los años muertos») y a Pavese Giorgio de Chirico, y entonces se va formando una tela de araña traspasada por la aguja de Natalia Ginzburg, Franz Overbeck o Georges Bataille. La reminiscencia sigue siendo una forma privilegiada de aproximación al conocimiento.

Ahora bien, aquí no se trata, en sentido digestivo, de la biografía intelectual de uno u otro. Tampoco se resuelven dudas sobre el dilema filológico de la Voluntad de Poder en Nietzsche o si Pavese cargaba sobre sus hombros con una fatídica eyaculación precoz. No concluye en nada ni falta que le hace. Pajak despliega todo su armamento memorístico y lo pone al servicio de la forma, lo ilustra y lo recorre como quien anota una advertencia a pie de página. Por eso, justificarlo y salir al quite con personajes de semejante tonelaje como Walter Benjamin (la memoria, el viaje y demás arduas cuestiones) o Sebald (mucho más adecuado), además de gratuito, me parecería un ejercicio impropio para un libro que per se no necesita justificación. Más que mera empatía, es un proceso de ósmosis que con frecuencia ha estado vetado al común de los mortales. He aquí el milagro. No aspira sino a expurgar el daño de la desaparición sin más, sin vestidos, sin maquillaje, sin fórmulas publicitarias. Es la salvación a través de la memoria, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Algo parecido a aquellos últimos versos de Pavese: «Será como dejar un vicio, / como ver en el espejo / asomar un rostro muerto, / como escuchar un labio ya cerrado. / Mudos, descenderemos al abismo». Al final va a ser verdad que un día vendrá la muerte y tendrá nuestros ojos.

¡Magnífico artículo! Felicidades al autor. Admiro la cantidad de referencias que hace.