«Diamond» Dave Whitaker, poeta y conocido personaje de San Francisco, caminaba en círculos nerviosos en la entrada de la biblioteca, arrastrando una carcajada ronca y huidiza. Llevaba una boina roja de cuero tapando parte de las greñas mitad rubias, mitad blancas que caían, como sus setenta y siete años, sobre unos hombros inquietos. Su cuerpo pequeño y muy delgado se movía con una agilidad juvenil, sus piernas diminutas encogiéndose en unos vaqueros que habían sido negros.

Dentro de la biblioteca deambulaba Michael McClure, el famoso poeta beatnik, el amigo de Janis Joplin y de los Doors, el Pat McLear del Big Sur de Kerouac. Alto y esbelto, con su aire caballeresco, deslizaba sus ojos profundos por la gente ahí concentrada, ansiosa de protagonismo, en busca de alguien, de algo a quien reconocer. Llevaba una camisa azul de montaña, su cuello envuelto en un fular del mismo color. Su mirada era clara y joven, veloz, como lo fue su voz un rato después cuando empezó a hablar, sin titubeos, sin necesidad de estirar ni forzar sus ochenta y un años.

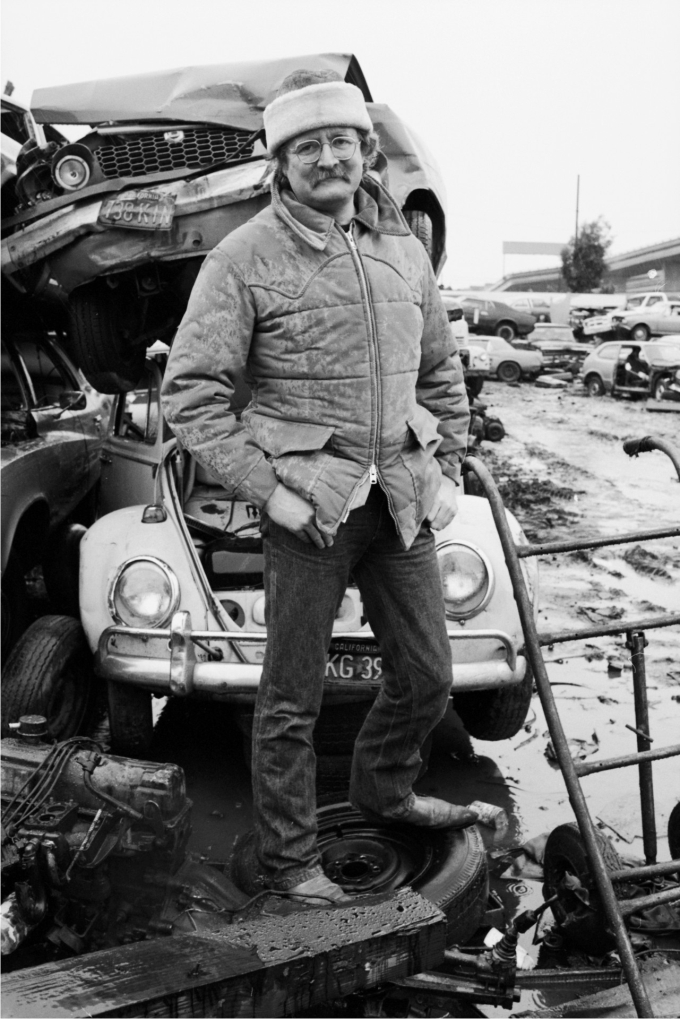

«Recordando a Richard Brautigan», rezaba un cartel del festival literario de San Francisco, LitQuake, un humilde homenaje en respuesta a los treinta años de ausencia del escritor y poeta que mejor representó al movimiento hippie. Los últimos supervivientes de la contracultura de los años sesenta, acompañados de un puñado de familiares y de fans, salieron de las esquinas para estar ahí presentes, en la Universidad de Berkeley, en este octubre cálido, venidos de quién sabe qué tugurios, qué bares, qué vida precaria sin pensión y sin salud pero llena de ideales. Se sentaron con una excitación que solo podían compartir entre ellos, con sus melenas y barbas blancas, sus ochenta años de alcohol y poesía resistiéndose al paso del tiempo y a admitir que de Brautigan ya solo quedaban unas pocas anécdotas, siempre las mismas, que desempolvaban de vez en cuando para contar a sus nietos.

Diamond Dave jaleó desde su asiento, y lo hizo cada vez que se escucharon grabaciones de vídeo de otros emblemas de la contracultura, antiguos amigos poetas de Brautigan que no pudieron asistir al evento por estar lejos, por viejos o por demasiado famosos, y que lo recordaron como se recuerda treinta años después, sin rencores ni cariños vivos; solo nostálgicos de una época. Peter Coyote, fundador del colectivo The Diggers; Tom McGuane y Jim Harrison, del círculo de Montana, con los que Brautigan compartió copas, cañas de pescar y pistolas en el rancho en el que vivió en sus últimos años; Billy Collins, la gente de City Lights, todos hablaron con los mismos ojos encendidos con los que el también poeta, premio Pulitzer, profesor y moderador de la noche, Robert Hass, encajó más tarde cada una de las palabras pronunciadas por McClure.

Hablaron del hombre, poeta, escritor, loco, que por buena o mala suerte saltó a la fama con La pesca de la trucha en América, un libro inclasificable de 1967, a medio camino entre la novela, el relato y el poema, un trozo de belleza y de sinsentido sacado del oeste americano, del lenguaje más plano y espontáneo combinado de una forma inesperada.

«El movimiento hippie no había producido nada de valor, y de repente llegó La pesca de la trucha con toda su belleza. Por fin teníamos algo valioso». Tom McGuane hablaba desde su casa de Montana, el río bravo y frío fluyendo a apenas un par de metros de su ventanal, la vitalidad de una vida intensa brillando en sus ojos. Fue fácil imaginarlos a Brautigan y a él pescando truchas bajo el dramático paisaje montañoso en vísperas de alguna de las fiestas salvajes que tanto Richard como su hija Ianthe describen en sus libros, con Peter Fonda, Dennis Hopper, Jim Harrison, McGuane, Jack Nicholson, Harry Dean Stanton, todos juntos o por separado consumiendo su fama en los ranchos de Montana, entre drogas, alcohol y locuras amorosas.

Lo recordaron arrastrando su enorme estatura por North Beach —«la mejor universidad, donde todo lo aprendimos», según Diamond Dave—, admirando su reflejo en la ventana de un restaurante en Washington Square, acaso sonriendo con ironía a la niebla de la mañana, a la fama que le quitó más de lo que le dio. Lo recordaron borracho de bourbon y de sí mismo, celebrando su cumpleaños con Janis Joplin, desparramando su genio en cada sobremesa, soltando carcajadas nerviosas, jugando con su pistola, amando —profunda, desesperadamente— a su hija Ianthe.

Hablaron de su actitud seca y su tremendo ingenio. «Brautigan no tenía ninguna piedad. Si había siete personas en un grupo, solo dos le entendían, y él hablaba para esos dos. Se dirigía solo a los CI [coeficientes intelectuales] más altos», recordó Coyote con una sonrisa a medias.

Sus libros traslucen esta actitud, el humor absurdo, la ironía amarga de alguien que se burla de todo.

Diamond Dave asentía con vehemencia.

La pesca de la trucha en América vendió dos millones de copias del tirón, aquí y allá, engordando dos millones de veces la incipiente y frágil vanidad de su autor, o acaso fue solo un intento por llenar los agujeros de su infancia hechos de pobreza y miseria y abandono. En EE. UU., en Europa, en Japón, Brautigan causó furor y mantuvo a sus lectores expectantes con cada libro que sacaba, siempre fiel a esa promesa de compartir su original forma de pensar, de decir lo primero que se le ocurría y convertirlo en algo brillante o en un absurdo absoluto; compartiendo su intimidad y su ternura, los pelos en el lavabo, el olor a sexo entre sus sábanas, su admiración por las flores, por las mujeres, su amor paternal por Ianthe. Fueron esos mismos lectores los que un día lo rechazaron, por decadente, por borracho, por obsceno, por escribir tonterías. («Si la «palabra de cuatro letras» le ofende, este libro no es para usted», había advertido una de las primeras reseñas de La pesca de la trucha). Su éxito se fue apagando poco a poco, pero Brautigan siguió escribiendo, bebiendo, haciendo llamadas telefónicas obsesivas, larguísimas, leyendo textos enteros a larga distancia. Nadie sabe de qué huía exactamente, si de sí mismo, de su decadencia, de su incapacidad de ser un buen padre, de su infancia traumática de la que casi nunca hablaba.

McClure era uno de los que estaban constantemente al otro lado del teléfono. «Me podía llamar seis veces en un mismo día. Era capaz de darle vueltas durante días a un asunto. Un día me llamó a las dos de la mañana para decirme que su editor le había ofrecido un adelanto de sesenta mil dólares pero que no sabía si debía pedirle sesenta y cinco mil. Le dije: «Richard, son las dos de la mañana, podemos hablar de esto por la mañana». Pero él siguió y siguió durante un buen rato. Así era», dijo McClure atusándose el pelo blanco, abundante, la mirada ligeramente estrábica o tal vez perdida en la mecánica de unas frases mil veces repetidas. Su voz tenía una potencia que hizo pensar en la que debió tener treinta años antes, cuando recitó sus poemas entre cantos, en la misma ciudad de Berkeley, ante un público joven y atónito.

«Cuando Ken Kesey estaba escribiendo Alguien voló sobre el nido del cuco, Brautigan se convenció de que lo estaba retratando a él. Había estado ingresado en ese mismo psiquiátrico con veinte años. Estaba convencido de que el libro era sobre él», dijo McClure con un estupor aún fresco, como si hubiera visto a Brautigan esa misma mañana. Pero luego la memoria se desvaneció. Hubo muchas preguntas sin responder. Hubo esa sensación de silencio y de ausencia prolongada, de que ya nadie se preocupaba por conocer los detalles de la vida de Brautigan: llevaba demasiado tiempo muerto y el mundo había seguido girando sin él, contra él, a favor de ellos.

Tras el éxito de La pesca de la trucha, las fiestas de Brautigan, hasta entonces hechas de rondas de vinos en pisos sin amueblar, cobraron otra dimensión. «Marihuana, drogas duras, Jefferson Airplane», recordó Diamond Dave con un balanceo constante y eufórico. Hablaba con voz agrietada y rota, hilvanando palabras rápidas, a ratos incomprensibles, repletas de poesía, probablemente de sus propios poemas. DD hizo un repaso de la década maravillosa, desde 1957, cuando llegó a San Francisco atraído por la generación beat; contó cómo introdujo a su paisano y amigo Bob Dylan en la marihuana y en Woody Guthrie; cómo celebró con Kerouac la llegada de los primeros ejemplares impresos de En el camino; cómo conoció a Brautigan durante un recital público de su poema «sobre el tío que mea en el lavabo, ¿quién no lo ha hecho alguna vez?». Entonces supimos que aquello era un homenaje más a un tiempo que a un hombre, y que quienes hablaban eran los últimos testigos de ese tiempo inherente a San Francisco.

Hablaron más poetas. Habló Joanne Kyger del budismo zen y sus viajes a Japón y a India con Allen Ginsberg, Peter Orlovsky y su marido Gary Syder; habló Ishmael Reed sobre la genial irreverencia de Brautigan; habló la exmujer de Ron Loewinsohn sobre la amistad que unía a Ron y a Richard. Habló David Meltzer de la transformación de su amigo escritor hacia un ser difícil, envenenado por el alcohol. Pescó, con pasión apenada, recuerdos aquí y allá de los sesenta, no del todo relacionados con Brautigan. «Perdonad mi discurso inconexo», dijo, su voz flaqueando de vejez y de nostalgia entre carrillos colorados, sonriendo bajo sus gafas enormes, su cara envuelta en una melena blanca y barba abundante. «Cuando uno llega a ciertos estadios de la vida la cronología se rompe y solo quedan trozos de memoria cayendo como confettis». Fue una de esas frases que podrían haber sido de Brautigan.

Apenas se mencionó la sensibilidad y la ternura de los personajes literarios de Brautigan, casi siempre autobiográficos, y que tal vez lo representaron más de lo que se quiso recordar esa noche. Esa fue, por lo menos, la imagen que precedió a su larga carrera como alcohólico, el que seguramente siguió siendo en sus momentos de soledad y cordura.

Dos años antes de pegarse un tiro con cuarenta y nueve años, Brautigan escribió uno de sus mejores libros. So the wind won’t blow it all away llegó demasiado tarde y no fue capaz de reenganchar a un público ya hastiado. En él pareció volcar el dolor que llevaba escondiendo toda su vida bajo capas de humor y de whisky. El libro es una reconciliación, una vuelta del exilio, un relato muy triste de una infancia desamparada. Una pequeña obra maestra llena de esa belleza que en el fondo parecía embriagarlo más que el alcohol.

«Durante todos estos años he pensado qué es lo que se ha perdido Richard Brautigan», dijo una amiga de la infancia de Ianthe, alegre compañera de tardes de helados por North Beach. «No se perdió los ochenta. No se perdió los noventa. Pero le habría encantado el siglo XXI. Y, sobre todo, ¡le habría encantado Twitter! Era un experto desafiando el lenguaje oficial e institucional. Seguramente habría desafiado el propio lenguaje de Twitter, tuiteando cosas como: «Hoy me tomé un helado que parecía el sombrero de Kafka«».

Estuvimos de acuerdo. Habría tuiteado, quinientas veces al día, obsesivamente, cosas como:

El mar es como

un viejo poeta de la naturaleza

que murió de un

infarto en una

letrina pública.

O:

Si estás pensando en algo que pasó hace mucho tiempo: Alguien te hizo una pregunta y no sabías la respuesta. Ese es ni nombre.

Al terminar el homenaje, bajo un cielo turbio y húmedo, nos encontramos con Diamond Dave. Miraba a su alrededor con sus ojos vivos y azules incrustados en torno a una nariz aguileña: la bruma y la tarde habían caído sobre el campus de Berkeley, sobre la torre de la campana, sobre los montes que años atrás se quemaron y arrasaron las casas dejando solo unos cubiertos ennegrecidos. «¿Qué tal estuve?», nos preguntó, exultante, enseñando los dientes a la noche oscura, como inquieto por el fin de la fiesta y de un momento que se fundiría para siempre en el final de su vida y de una generación entera. «No sé si he estado incoherente».

Le dijimos que había estado maravilloso.

Desconocía a Mclure y a Brautigan, y qué decir que ha sido un descubrimiento ( bueno aún no porque no he leído nada) pero un pre-descubrimiento que me ha alegrado aún más el día. Saber algo más de la cutlura beatnik siempre es bueno.

Me ha gustado muchísimo también como escribes y el tono en el que está escrito este artículo así que enhorabuena y gracias.

Que tengas un buen día!!

Me ha gustado mucho el texto. Dicho eso, el título es extraordinario. Tenía que decirlo. Ya está.