Se suicidó junto a su esposa, al otro lado del mundo. Había viajado por Sudamérica en aquellos cruceros transatlánticos de los años treinta que respetaban la disociación entre cuerpo y alma, siguiendo, de algún modo, la estela de uno de los viajes más importantes de la ciencia, el viaje del Beagle. A Stefan probablemente no le interesaba mucho Charles Darwin, o quizá sí, vaya uno a saber desde este lado de la historia. Había huido de la Europa convulsa invadida por los nazis y no pudo soportar el salto al vacío. Un viaje que aún persiste, en la tibieza de nuestro tiempo, pero que no acabará jamás.

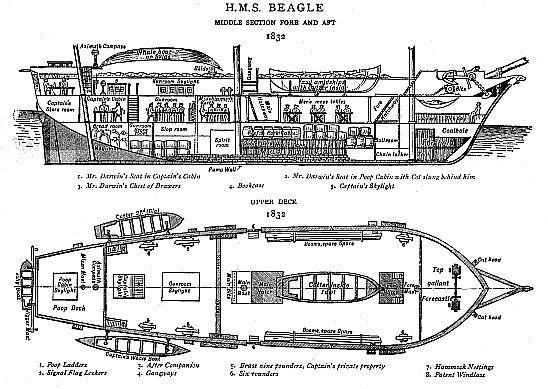

Darwin embarcó en el Beagle el 27 de diciembre de 1831: fue un viaje que duró cinco años alrededor del mundo. Se dice pronto. Con veintidós añitos, un naturalista aficionado, entra a formar parte de la tripulación de un barco explorador para distraer a un capitán con tendencias a la depresión; melancolía que lo llamaban entonces. Resulta que a Darwin también le podía la melancolía. Y así hay que imaginarse a un capitán encerrado en su camarote, con sus mapas y astrolabios y su juego de ajedrez y su melancolía.

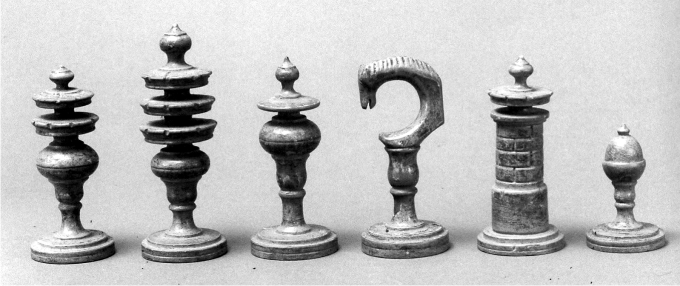

Porque el capitán Fitz Roy era aficionado al ajedrez. Claro, ¿qué hacer cuando el viento no empuja la mayor, la flacidez del horizonte se torna insoportable, las olas no suben, ni bajan y la corriente no basta para desplazar el barco? El ajedrez, por supuesto. Una buena partida de ajedrez, parece una salida honrosa al tedio, al abismo de un océano quieto y, tan cercano, tan distante.

Y entonces surge la pregunta. ¿Jugó Charles Darwin al ajedrez? Porque cinco años da para mucho y si bien el joven Charles tenía suficiente con observar y documentar la geología de islas y continentes, la fauna y flora de los valles y costas, los fósiles de caminos y vaguadas, las formas y tamaños de los picos de los pinzones, en algún momento hay que pensar en el capitán Fitz Roy ordenando, sí, ordenando, al joven científico que se deje de morondangas y tenga a bien pasar por su camarote y jugarse una partidita.

—Young Charles, por favor, venga a jugar un juego de ajedrez.

La educación ante todo. Quizá la invitación/ordenanza venía acompañada por una taza de té, si es que el estómago del pobre Darwin no andaba revuelto del mareo, poco acostumbrado como había estado hasta entonces a estas aventuras por el mar.

—Perdone, mi capitán, pero es que no sé cómo se juega.

—-No importa, young Charles, así aprenderá conmigo.

Ahí te quiero ver. Sentado frente al capitán sin saber apenas mover las piezas. Serían unas hermosas piezas y un tablero del siglo XVII, traído de Italia (o de España o de la India), repletas de adornos y distracciones, nada del ascetismo de las piezas Staunton, con un tablero tallado donde casi sería imposible distinguir los colores de las casillas.

A ver, los peones mueven hacia adelante, una casilla, dos casillas. Los caballos saltan en L. Los alfiles en su color, en diagonal. Las torres por filas y columnas. Las damas como si fueran una torre con poderes alfílicos de cualquier color. ¿Y el rey? Ah, el rey, esta es la pieza más poderosa a la que habrá que dar jaque mate.

—El rey mueve una casilla en cualquier dirección. Pero ten cuidado y protégelo, young Charles.

—¿Así? —juega young Charles su rey y el pícaro capitán anuncia jaque mate en dos jugadas.

Darwin se devana los sesos intentando comprender los entresijos de la posición, las sutilizas del plan, el poderío de cada jugada. Se dan la mano y se dirige a su camarote, donde escribirá acerca de su viaje prodigioso y comenzará a entrever la teoría evolutiva por selección natural.

El Beagle sigue su rumbo. Hace mucho que han dejado atrás las islas de Cabo Verde, en el medio del océano Atlántico, con su geología volcánica y su falta de vegetación, que young Charles atribuye, en un decimonónico comentario ecologista, a la «destrucción imprudente», al igual que habría ocurrido, sigue young Charles, en algunas de las islas Canarias.

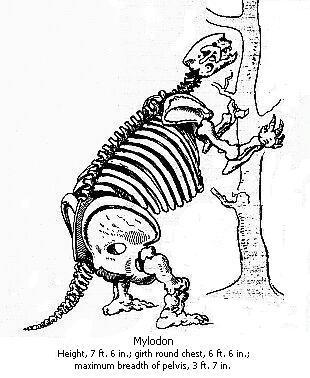

Pronto llegarán a las costas brasileñas y luego a las argentinas. Bahía Blanca y la Patagonia argentina serán un paraíso de fósiles por descubrir, faunas cuaternarias de grandes mamíferos como el Mylodon, un perezoso gigante que caminaría por aquellas tierras hace más de diez mil años.

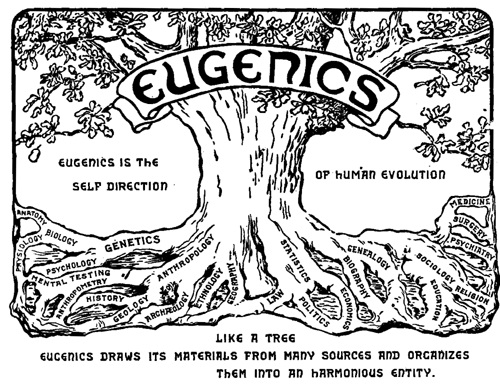

Darwin observa a las tribus del lugar, los araucanos, los patagones y los onas y los diaguitas y no pierde la oportunidad de hacer algún comentario racista. Claro, era la marca de su tiempo. El Imperio británico, como el francés, como el español, como el alemán más tarde (y también el italiano) aprovecharon la era de los exploradores para la conquista, colonización y en muchos casos, aniquilación de los pueblos autóctonos. Se veían a sí mismos con una marca de superioridad, europea y cristiana, que debía imponer el orden (el orden divino) en el mundo entero.

Estos indios pueden considerarse civilizados; pero lo que hayan perdido de la ferocidad de su carácter, lo compensan con su entera inmoralidad.

Así escribía Darwin. Una pena. Generaciones de biólogos y políticos bebieron de estas y otras fuentes de la época victoriana que se avecinaba. La eugenesia se nutrió de ellas, la «idea» de que la humanidad debía mejorarse deshaciéndose del más débil, del ignorante, del problemático, del diferente. La formuló por primera vez Francis Galton, primo de Charles. Las matanzas no se hicieron solo en tierras conquistadas, también se perpetraron en las tierras civilizadas de Europa y tuvieron su culmen en las teorías arias de los nazis. Pero nada nuevo bajo el sol. Esto ocurre desde que hay culturas. Una de las especialidades de cualquier cultura es creer en su superioridad y en contarse cuentos (religiosos, morales, políticos, racistas, la lista es bien grande y diría que engloba todo aquello que está dentro de la misma cultura) para cargarse de razones. El movimiento eugenésico tuvo un gran auge en la Europa de principios de siglo XX y en los Estados Unidos. No se salva nadie, hasta en los países escandinavos. Vidas cortadas, mutiladas, arruinadas en nombre de la intelectualidad. Grandes pensadores, incluidos premios nobeles fueron fervientes adherentes de estas ideas de las que, más tarde, se nutriría el nazismo; como Konrad Lorenz, el hombre que hablaba con los gansos y del que, muchos años más tarde, otro premio nobel, Murray Gell-Mann diría: «para el ganso anómalo que adopta a Lorenz como su madre, el programa [genético de imprinting] es evidentemente un fracaso».

Stefan se encuentra ahora en Brasil, donde también estuvo young Darwin, y acaba de terminar su última novela; Schachnovelle, la Novela de ajedrez. Ha atado el manuscrito mecanografiado cuidadosamente y lo ha depositado en el correo para mandárselo a su editor en Estados Unidos. Estamos a finales de 1941 o principios de 1942. Los nazis todavía están ganando en Europa. La desolación de Stefan y su mujer es inconmensurable. Un poco más al sur, en Buenos Aires, donde young Darwin también hizo escala, mis abuelos, Leizer y Szeine, tienen ya una niña de pocos años. Habían huido de Bialystok, en Polonia, en los años treinta, antes de la hecatombe. Él se embarcó cuatro años antes que ella, los que tardó en reunir los pesos necesarios para pagarle el viaje en un barco bastante menos lujoso que aquellos que frecuentaba Stefan. Las noticias de Bialystok eran escasas y muy esporádicas. En 1941, se estableció el gueto en la ciudad comenzando por encerrar a más de setecientas personas en la sinagoga, cerrar las puertas, y quemarla. En 1943, el gueto fue liquidado totalmente. Los que no murieron allí (se calcula que fueron mucho más de cincuenta mil personas), habían sido enviados previamente a los campos de concentración de Auswitch, Treblinka o Theresienstadt. Nunca supieron nada más de sus padres, de sus hermanos, de sus primos, de sus amigos de la escuela. Nunca me dijeron nada.

El editor abre el paquete. El héroe de la trama, el Dr. B., viaja en un crucero de Nueva York a Buenos Aires. Se encuentra con Mirko Centovic, el campeón del mundo de ajedrez, a quien es capaz de vencer gracias a lo que aprendió en un libro que fue su único refugio para huir de la locura mientras fue prisionero de los nazis. Había jugado consigo mismo hasta tal punto que había desdoblado su personalidad en su yo Blanco y su yo Negro. Su comprensión del juego era total.

El ajedrez a bordo de un barco, en medio del Atlántico. Metáforas de la humanidad, de las civilizaciones, del poder, de la miseria y de la barbarie. Darwin lo documentó en la Patagonia mientras movía a regañadientes los trebejos frente al capitán Fitz Roy. Luego la eugenesia, más tarde la Shoah. Hoy no andamos mucho mejor. Para cuando la Novela de ajedrez llega a manos del editor, Stefan Zweig y su mujer, Lotte, ya se han suicidado; sin duda, fue un ataque de melancolía.

Una pasada. Te superas a ti mismo en cada artículo y mira que te lo estás poniendo difícil.

Tus palabras trascienden el alcance de esta historia y traspasan el alma… Qué bien escrito y cuanta humanidad encierran!!!

En estos tiempos en que la banalidad impera, en donde la palabra pierde todo su contenido y valor, ésta recobra su más hondo sentido en tu magnífico relato.

Precioso, honesto, emocionante y brillante texto, Diego. Nos has invitado a navegar por recónditos espacios de nuestra naturaleza: Las partes más brillantes y las más oscuras, en un sólo texto. Todo cabe en una partida de ajedrez. Enhorabuena por tu prosa, BroInLaw.

¡Gracias por vuestros comentarios! Mientras se publicaba el relato en JotDown, se me fue un gran amigo y colega, Werner Callebaut, en la misma Viena que añoraba Stefan. Es curioso cómo se anastomosan las cosas, las vidas, las muertes, las soledades nutridas de melancolía. Con Werner hablábamos de Darwin y nos cagábamos en Lorenz y bebíamos la vida en honor de los muertos. ¡Te echaré de menos, profesor!

Por más que me esfuerzo, no consigo entender por qué sólo con el título sabía que dentro aparecería Stefan Zweig y su Novela de ajedrez.

Muy buen relato.

Pingback: Los últimos días de Stefan Zweig | Club de Lectura

Pingback: ¿Por qué hacemos listas a fin de año? - Jot Down Cultural Magazine