Los peligros de aparcar o cómo vivir en Nueva York siendo un anónimo enemigo de la Mafia

Si vivía usted en Nueva York durante los años ochenta, había una cosa segura: mejor no encontrarse por la calle con él, no fuese que tuviesen alguna discusión de consecuencias imprevisibles. Si no, que se lo cuenten a Romual Piecyk, un técnico en reparación de frigoríficos que un buen día de 1984 dejó aparcado su automóvil frente a un restaurante de Queens sin sospechar la pesadilla en que iba a convertirse su vida a causa de ese simple momento. Al regresar a por el coche encontró que otro automóvil aparcado en doble fila le estaba bloqueando la salida. Enfurecido, comenzó a apretar compulsivamente el claxon. Al poco tiempo salió del restaurante el dueño de aquel otro coche. El tipo se dirigió hacia la ventanilla de Piecyk y sin darle tiempo ni a reaccionar le pegó una bofetada y además le quitó la billetera que llevaba visible en el bolsillo de la camisa. Romual Piecyk se puso aún más furioso. 1’87 metros de altura y una complexión fuerte le hacían buen rival en una pelea. Salió del coche para enfrentarse al desconocido. No fue una buena idea.

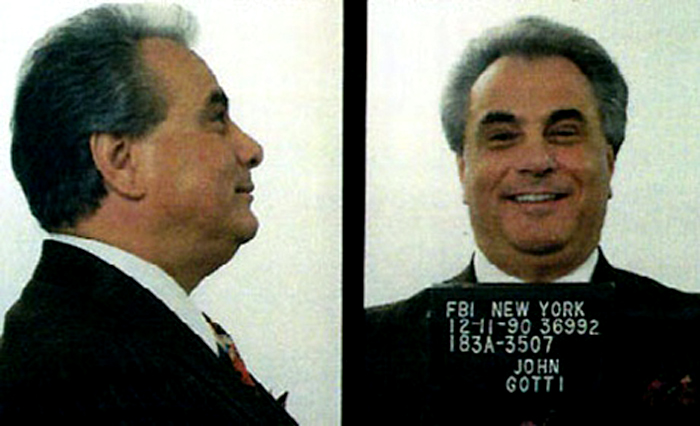

El agresor en cuestión se llamaba Frank Colletta y era una destacada figura en la familia Gambino, la organización mafiosa más importante de Nueva York. Iba acompañado. Del restaurante salió otro individuo que también se acercó a Piecyk para darle un bofetón. Antes de que el pobre agredido pudiera reaccionar, el segundo tipo se llevó la mano a la cintura dejando entrever que llevaba una pistola: «Será mejor que te vayas a tomar por culo de aquí». Y él, claro, se marchó. Pero buscó a un policía y denunció la agresión, la amenaza con pistola y el robo de la billetera, que contenía trescientos dólares. En los siguientes meses tendría tiempo de arrepentirse de haber interpuesto la denuncia. Mientras se tramitaba y se organizaba el juicio por agresión, el rostro de aquel individuo que le había amenazado con una pistola empezó a aparecer en todas partes: periódicos, televisiones… su nombre era John Gotti. Romual Piecyk supo de repente que se estaba enfrentado a uno de los criminales más peligrosos de los Estados Unidos y que una discusión de tráfico le había convertido en objetivo directo de la Mafia. Y su vida, como decíamos, se convirtió en una pesadilla. Recibía constantes llamadas telefónicas donde le decían que lo iban a matar; incluso escuchaba amenazas de desconocidos con los que se cruzaba por la calle. Un día, los frenos de su furgoneta dejaron de responder; alguien había cortado los cables ya fuese como intento de asesinato o quizá como serio aviso de que no debía declarar en contra de John Gotti.

Lo peor, sin embargo, fue conocer algunas historias aterradoras sobre lo que les sucedía a aquellos que se enemistaban con John Gotti; historias que la prensa estaba aireando justo en aquellos días. La que más le preocupaba era la de un antiguo vecino de Gotti, llamado John Favara, inofensivo encargado de sección en una tienda de muebles. Hacia 1980 Favara estaba sacando el coche de casa cuando el hijo pequeño de la familia Gotti, Frankie, de doce años, salió inesperadamente a la calle con su bicicleta. Favara no podía verlo porque la calle estaba en obras y un contenedor de escombros ocultaba su ángulo de visión. Al acelerar atropelló al niño, que se había lanzado precipitadamente a circular por la calzada. Frankie Gotti murió en el acto. La policía, tras investigar el atropello, dictaminó que se había tratado de un accidente, que el conductor no había podido evitarlo y que no tenía ninguna culpa. Así pues, no se presentaron cargos.

Pero no había perdón para John Favara, quien ingenuamente no alcanzaba a comprender por qué los Gotti no entendían que se había tratado de un desgraciado accidente. Incluso estuvo a punto de acudir al funeral del niño, pero el párroco del barrio hubo de prevenirle que no resultaba conveniente. Favara llegó a oír comentarios por el barrio: decían que el conductor que había protagonizado el accidente no iba a vivir mucho más tiempo. Por si guardaba aún alguna duda, el teléfono de su casa empezó a arder con llamadas amenazantes y además dejaron en su buzón una tarjeta del funeral de Frankie Gotti y una foto del niño. Un día su coche apareció con una pintada en la carrocería: «asesino». Favara entendió finalmente que estaba tratando con mafiosos y, sin saber qué hacer, consultó a un amigo de la infancia cuyo padre había estado en la Cosa Nostra. Su amigo le aconsejó vender la casa y mudarse a toda prisa. A la desesperada, el pobre Favara acudió al hogar de los Gotti para expresar su arrepentimiento… pero tuvo que salir precipitadamente después de que Victoria Gotti, la mujer de John y madre del difunto, arremetiese contra él golpeándole con un bate de béisbol. Fue atendido en un hospital a consecuencia de los golpes, pero no denunció la agresión. Supo que tenía que huir. Puso su casa en venta, encontró un comprador y empezó a prepararse para la mudanza.

No tendría tiempo de marcharse. Justo un día antes de que cambiase de casa, cuando salía del trabajo, una furgoneta se detuvo junto a él y un pequeño grupo de hombres le forzaron a entrar en el vehículo ante la mirada atónita de varios testigos. Fue la última vez que se vio a John Favara con vida. Desapareció del mapa. Nunca más se supo de él ni apareció ningún cadáver. La policía no pudo identificar a los secuestradores. El matrimonio Gotti tenía coartada, porque «casualmente» había salido de viaje en esos días. Aun así fueron interrogados. John Gotti, principal sospechoso de organizar el crimen, se limitó a señalar el hecho de que sin cuerpo no había posible caso de asesinato. En ausencia de pruebas no se lo podía acusar de nada, ni siquiera de inducción al secuestro. Dijo a los policías: «No siento que el tipo haya desaparecido; lo sentiría si apareciese muerto». Su mujer fue más directa: «No sé lo que le ha pasado, pero no lamento que haya desaparecido. Él mató a mi pequeño». La policía tuvo que olvidar el asunto y después de tres años sin saber de él, John Favara fue declarado muerto. No obstante, y pese a la falta de evidencias que condujesen directamente a John Gotti, nadie dudó nunca de su autoría moral. Los fiscales y los inspectores policiales pensaban que había ordenado el secuestro y posterior asesinato. La prensa también lo pensaba. La historia se publicó en todas partes a mediados de los ochenta, cuando Gotti saltó a la fama, y todos los dedos le señalaban como responsable. Aun así, el mafioso seguía en la calle, enfrentándose a una denuncia por un altercado de aparcamiento.

Así pues, nuestro infortunado técnico de neveras, Romual Piecyk, tenía más que considerables motivos para ponerse muy, muy nervioso. Aguardaba al juicio día tras día mientras John Gotti ascendía a la jefatura de la familia Gambino después de ordenar asesinar a su propio «Don», Paul Castellano, como se encargaron de airear todos los noticiarios del planeta. Una vez más no había pruebas contra Gotti, pero todo el mundo entendió que él había matado a su jefe: la prensa, la policía neoyorquina, el FBI, los fiscales… y Piecyk no sabía dónde meterse. Si nada podía hacerse contra Gotti respecto a un crimen cometido prácticamente ante la vista de todo el mundo y del que el país no dejaba de hablar, un técnico de neveras podía sentirse más que completamente indefenso ante el mafioso más poderoso de América.

El FBI y la fiscalía estaban ansiosos por condenar a Gotti aunque fuese por los cargos menores de asalto y robo de una billetera, pero Romual Piecyk dejó claras sus intenciones cuando los agentes federales fueron a visitarle: «No pienso testificar contra John Gotti». Vivía con el terror constante de no saber en qué momento podría terminar corriendo la misma suerte que John Favara. Para colmo, su mujer estaba embarazada. Se cambió de casa e incluso compró una pistola, pero podía comprender que ni eso lo salvaría. Su única posibilidad de sobrevivir residía en aplacar a John Gotti. Llegó a hablar con la prensa y lo hizo mintiendo porque no le quedaba otra salvación: negó rotundamente haber recibido amenazas o que los frenos de su automóvil hubiesen sido boicoteados. Intentó despejar cualquier duda sobre el mafioso y aunque finalmente admitió que iría a testificar en el juicio, aclaró que nunca hablaría «en contra del señor Gotti sino a su favor. No quiero perjudicar al señor Gotti». El fiscal del Distrito encargado del caso dedujo fácilmente que Piecyk estaba bajo amenazas y temió que lo mismo pudiese ocurrir con los miembros del jurado, así que solicitó que se conformase un jurado anónimo. Ni siquiera bajo unos cargos relativamente insignificantes resultaba fácil montar un juicio contra el nuevo Don de los Gambino.

Cuando se inició el juicio Romual Piecyk no dio señales de vida. A falta de su testimonio, hubo que posponer. No estaba en su casa, había dejado a su mujer en casa de su madre y nadie conocía su paradero. El FBI temió que hubiese cometido la insensatez de intentar escapar, pero tras varios días de búsqueda lo encontraron en un centro médico donde se había sometido voluntariamente a una operación en el hombro con la esperanza de que el ingreso hospitalario lo librase de tener que acudir que testificar. Naturalmente, las autoridades no iban a dejarlo pasar tan fácilmente. El fiscal aseguró al juez que Piecyk testificaría. Los abogados de John Gotti, con un descaro total, insistían en que en ningún momento su defendido había tenido noticia del paradero del técnico de frigoríficos, dando a entender que Gotti no se había molestado en seguirlo y que no tenía intención alguna de hacerle daño. No obstante, el FBI tuvo a Piecyk bajo custodia hasta que le dieron de alta varios días después. Entonces, con el brazo en cabestrillo, fue escoltado directamente al tribunal para evitar que intentase escabullirse de nuevo. Piecyk acudió a un palacio de justicia repleto de cámaras y periodistas, sintiendo que su vida dependía de lo que dijese durante su testimonio. Una vez en el estrado —habían transcurrido un par de años desde su pelea callejera— volvió a estar cara a cara frente a John Gotti y Frank Colletta, sentados frente a él en el banquillo de los acusados. Piecyk aseguró no reconocer a ninguno de los dos, pese a que Gotti no había dejado de aparecer por televisión desde muy poco después del incidente callejero. También admitió que aquella lejana noche alguien le había robado la billetera sin que él se diese cuenta —el robo había sido denunciado así que no podía desdecirse— pero que no recordaba «nada más». El falso testimonio resultaba tan evidente que el juez aplazó nuevamente el juicio, calificando a Piecyk como «testigo hostil». Poco después el mismo juez desestimó la petición del fiscal de reanudar la vista, porque sin el testimonio acusador del técnico de neveras no había prueba alguna contra Gotti y Coletta. La prensa resumió el conveniente olvido del testigo principal con un irónico juego de palabras: «I forgotti!».

Unos meses después, cuando Gotti volvía a sentarse en el banquillo —esta vez con cargos bastante más importantes relacionados con el crimen organizado y que podían costarle hasta veinte años de prisión—, Romual Piecyk hizo una aparición sorpresa solicitando testificar en favor de John Gotti, pese a que ¡nada del nuevo juicio tenía que ver con él! El juez, naturalmente, denegó la extravagante petición, pero Piecyk habló a los periodistas en la misma puerta del tribunal, diciendo que los medios de comunicación y las autoridades estaban tratando «injustamente» al pobre John Gotti. Para entonces Gotti se había convertido oficialmente en la pesadilla no solamente del infortunado técnico de neveras transformado en títere de sus maniobras de relaciones públicas, sino también de las autoridades estadounidenses. Porque Gotti saldría nuevamente absuelto.

Un simple matón del Bronx

Antes de que empezase a aparecer constantemente en la televisión y de que los medios hiciesen de él una especie de nuevo Al Capone, nadie durante la dilatada carrera criminal de John Gotti había pensado que podía llegar tan lejos.

John Gotti nació en 1940, en el seno de una paupérrima familia neoyorquina donde había trece bocas que alimentar. Ya desde niño era mal estudiante y mostraba una conducta desordenada e incluso agresiva: sus profesores preferían no verlo aparecer por clase, así que acostumbraban a ignorar sus cada vez más frecuentes ausencias. John prefería patear las calles con su pandilla cometiendo sus primeros actos delictivos, generalmente robos. Sus grandes ídolos eran los wise guys del barrio —los mafiosos a quienes todo el mundo respetaba en aquellas calles— y siendo tan solo un adolescente comenzó a ejercer como recadero para varios de ellos. Tenía veintitrés años cuando pisó la cárcel por primera vez: estuvo veinte días en una celda acusado de robar un coche. Como recientemente se había casado con su novia, Victoria, intentó durante una temporada salir adelante ejerciendo algunos empleos honrados. Pero siendo de origen pobre y teniendo una nula preparación apenas ganaba para sobrevivir. Su propia esposa terminó animándole para que volviera a aceptar algunos de sus antiguos «trabajos». Nunca más volvió a ser un ciudadano honesto.

Poco a poco iba realizando trabajos más importantes para los mafiosos. No ganaba mucho dinero con ellos, pero aquella era la mejor manera de labrarse su confianza y aprecio, teniendo como tenía en el horizonte un sueño por cumplir: ingresar en la Cosa Nostra. Carmine Fatico, un mando intermedio de la familia Gambino, reclutó a Gotti y a algunos de sus compañeros de pandilla para efectuar robos en la terminal del aeropuerto Kennedy, donde había grandes cantidades de valiosas mercancías escasamente vigiladas. Era su primer encargo importante. Gotti y sus compinches se hicieron con un camión, lo pintaron como si perteneciese a una conocida compañía de transportes y entraron en el área de carga de la terminal fingiendo hacer una recogida y llevándose lo primero valioso que viesen por allí. El primer botín consistió sobre todo en vestidos de mujer, aunque lo bastante caros como para poder sacar veinte o treinta mil dólares de beneficios. Fue todo como la seda, nunca mejor dicho. Como el golpe salió bien, Gotti olvidó toda prudencia y le pudieron las ganas de impresionar a Fatico. En lugar de dejar que se olvidara un poco el asunto, subieron de nuevo al camión y volvieron a intentar exactamente la misma maniobra apenas unos días más tarde… pero para entonces la vigilancia aeroportuaria estaba alerta y terminaron todos detenidos. Gotti salió bajo fianza en espera del juicio, pero una vez en la calle siguió demostrando su falta de astucia estratégica. Estaba tan ansioso por demostrar su compromiso con los mafiosos que, sin importarle la posibilidad de agravar su situación delinquiendo durante la libertad condicional, robó un camión de transporte repleto de cajetillas de tabaco —¡casi medio millón de dólares en cigarrillos!— y una vez más no pudo evitar ser capturado. En esta ocasión no hubo fianza, sino sentencia firme, y John Gotti pasaría los tres años siguientes en la cárcel.

De sus tres principales golpes para los Gambino, dos habían terminado en desastre. Pero aunque había quedado claro que Gotti no era un ladrón brillante, su empeño no pasó desapercibido para Carmine Fatico, que se convirtió en su mentor. También otros miembros de la familia Gambino se fijaron en Gotti: nadie lo consideraba particularmente inteligente, o al menos no brillante, pero había demostrado un considerable carácter ya que habia ido a la cárcel sin delatar a nadie y sin rechistar. Cuando en 1972 pisó de nuevo la calle tenía ya treinta y dos años, pero poco habían cambiado sus intenciones: quería convertirse en mafioso. Volvió a acercarse a los Gambino, demostrando que su decisión de intentar unirse a la Cosa Nostra había permanecido firme y que los casi tres años a la sombra no le habían hecho recapacitar. Aquella actitud gustó a los mafiosos y varios de ellos pensaron que se necesitaba ese tipo de carácter en la organización. Tenían que ponerlo a prueba, porque todavía no estaban lo bastante convencidos para convertirlo en uno de los suyos y en aquellos años los «libros» de la Cosa Nostra no se abrían fácilmente para los aspirantes. Cuando Carmine Fatico —que debía alejarse temporalmente de sus actividades a causa de sus problemas legales— tuvo que retirarse temporalmente, permitieron que Gotti se hiciera cargo interinamente de su banda. Gestionaba un local donde se centralizaban varios negocios ilegales por los que debía responder directamente del subjefe de la familia, el feroz Aniello Dellacroce. Así, aunque indirectamente, John Gotti estaba de repente muy cerca de los círculos del poder de la organización criminal más importante de los Estados Unidos. Gotti era bueno a nivel de calle, se hacía respetar. Se labró un nombre. Ilustra la confianza que despertaba entre los mafiosos el hecho de que, pese a que ser un mero asociado y no un miembro de pleno derecho de la organización, llegase a conocer nada menos que al mismísimo jefe, Carlo Gambino, un ancianito de aspecto pacífico que hablaba siempre en voz baja y vestía trajes modestos pero que cual Vito Corleone era el capo mafioso más temido y respetado del país. Todo el mundo le llamaba «Don Carlo» y su imagen era tan venerable que incluso había policías que se referían a él como «un caballero».

La gran oportunidad de Gotti llegó cuando apareció una banda de gangsters irlandeses que en alianza con algunos mafiosos resentidos con Carlo Gambino, habían empezado a cometer secuestros, incluyendo el de Francesco Manzo, un miembro de la organización. Secuestrar a un mafioso constituía un atrevimiento insólito. Es más, la misma banda fue responsabilizada del secuestro y posterior asesinato de Emanuel Gambino, sobrino del propioo Don Carlo, algo que era una declaración de guerra. Era, por fin, el momento de que Gotti demostrase de una vez por todas hasta dónde llegaba su lealtad: le pidieron que buscase a James McBratney, uno de los gangsters irlandeses responsables de los secuestros, para llevarlo a un lugar discreto, sacarle información mediante torturas y posteriormente matarlo. Gotti, junto a sus colegas Angelo Ruggiero —su amigo de la infancia— y Ralph Galione, empezó a rastrear cafés y bares de la zona en busca de McBratney. Finalmente dieron con él en un restaurante, pero Gotti y sus compinches aún estaban verdes para un trabajo tan delicado. Intentaron (torpemente) hacerse pasar por policías para que McBratney los acompañase fuera del local por su propia voluntad, pero el tipo no creyó una palabra, pidió que le enseñasen alguna placa y en cuanto comprobó que no la tenían decidió ofrecer resistencia. Trató de huir. Pese al plan inicial de llevarlo a un lugar discreto para matarlo sin testigos, se organizó una trifulca en el mismo restaurante, ante la espantada mirada del personal y otros comensales. Uno de los acompañantes de Gotti terminó disparando a McBratney allí mismo. El trabajo esta hecho, aunque de forma bastante chapucera. Habiendo tantos testigos, a la policía no le costó atar cabos: John Gotti fue detenido acusado de complicidad en el asesinato y declarado culpable, por lo que tuvo que pasar otros dos años en prisión. La misión, para variar, había puesto de manifiesto que Gotti no era un fino estratega. Pero sí había demostrado su ímpetu y su compromiso con la causa, así que no quedó sin recompensa. Cuando en 1977 salió de la cárcel, con treinta y siete años de edad y varias condenas a sus espaldas que había sobrellevado sin pronunciar la más mínima queja, fue finalmente llevado a la ceremonia de iniciación donde lo convertirían en un verdadero integrante de la Mafia. Tras hacer el juramento era ya miembro de pleno derecho de la familia Gambino y podía por fin apartarse de los trabajos sucios —robos, tiroteos y demás— para dedicarse a gestionar negocios más importantes. Su carácter agradaba al segundo de la organización, Aniello Dellacroce, y pese a que era un recién llegado fue casi inmediatamente ascendido al rango de «capitán», lo que significaba que estaba al mando de su propia banda. En realidad era casi la misma tarea que había estado ejerciendo como suplente de Carmine Fatico, pero ahora de manera nominal y sin necesidad de mancharse las manos personalmente. Pese a sus ocasionales chapuzas del pasado, aquel trabajo de organización a nivel de calle sí parecía estar hecho para sus condiciones.

Cambios en la Cosa Nostra

John Gotti ingresó en la familia Gambino en un momento muy turbulento en la historia de la organización y sin explicar aquel momento no se entendería su posterior ascenso meteórico. Vayamos por partes: aunque John Gotti se había sentido muy impresionado al conocer a Carlo Gambino (y en sus últimos años de vida terminaría imitando algunas de sus costumbres), difícilmente podía alcanzar a entender hasta dónde llegaba la profundidad estratégica de Don Carlo. El jefe de los Gambino era un «padrino» de la antigua generación que veía la Mafia como un negocio y prefería considerar todas las demás opciones antes de utilizar la fuerza bruta. Don Carlo solía reflexionar mucho cada nueva maniobra y exponía sus argumentos citando frases de Maquiavelo, cuyo manual estratégico El Príncipe había leído hasta aprenderse fragmentos de memoria. Eso no impedía que cuando él lo consideraba necesario pudiera ser implacable y expeditivo, motivo por el que también era muy temido. Cuando no tenía más remedio que utilizar la violencia recurría a su mano derecha, el agresivo Aniello Dellacroce, el mismo que tan bien se llevaba con John Gotti. En su fuero interno, sin embargo, Carlo Gambino prefería otras maneras de resolver los problemas y no pensaba que alguien como Dellacroce, callejero e inculto, estuviese preparado para sucederle en la jefatura. Cuando Carlo Gambino murió en su cama en 1976, sorprendió a muchos de sus subordinados —y sobre todo a Aniello Dellacroce— dejando una última voluntad con la que nombraba como sucesor a su cuñado, Paul Castellano. El decreto sucesorio póstumo de Don Carlo se conoció en una tensa reunión entre miembros de la cúpula de los Gambino, algunos de los cuales llegaron a ocultar armas por si allí mismo se desataba una súbita guerra civil en forma de tiroteo. La familia Gambino ingresaba unos cien millones de dólares anuales y su jefatura era el más cotizado botín en el crimen estadounidense. Casi todos en la organización habían dado por hecho que Dellacroce se merecía el puesto, ya que siempre había hecho el trabajo sucio para Don Carlo. Pero el nombramiento del impoluto Castellano, que apenas había pisado las calles, cayó como un jarro de agua fría. Pese a toda la tensión y un ambiente de guerra inminente se llegó a una solución pacífica cuando Castellano accedió a mantener a Dellacroce como segundo de a bordo. Aquello, al menos en la teoría, iba a servir para aplacar los ánimos.

Pero aquel fue un pobre consuelo para la facción más callejera de los Gambino, entre cuyos miembros destacados se contaba el propio John Gotti. El nuevo jefe resultó no ser bien aceptado. Paul Castellano no era «uno de los suyos». El propio Castellano se consideraba un hombre de negocios, no escondía que carecía de pasado como matón e incluso se jactaba de no saber utilizar una pistola. Mantenía las distancias con sus subordinados, que lo consideraban presuntuoso y altivo. No solamente detestaban sus humos y sus despliegues de suntuosidad —incluyendo una imponente mansión con servicio y demás lujos— sino que pensaban que como nunca se había probado en las calles, su único mérito era el de que su hermana hubiese sido la esposa de Carlo Gambino. Así, aunque hubiese sido el difunto y respetado Don Carlo quien había decidido que Castellano debía tomar el mando para que la organización siguiera una nueva dirección más empresarial, más de traje y corbata, a John Gotti aquella era un decisión que le resultaba difícil de entender. Él mismo, para ingresar en la Mafia, había tenido que efectuar robos, afrontar varias condenas carcelarias e incluso meterse en tiroteos arriesgando su vida. Conocía las calles de primera mano, se había manchado las manos, había conocido diversas facetas del negocio desde lo más bajo. Podía identificarse con un jefe como Aniello Dellacroce, que también había forjado su carrera en las calles. Pero, ¿con Paul Castellano? El tipo apenas había salido más allá de las faldas de Don Carlo. A John Gotti le costaba respetar a alguien así.

El sentimiento era mutuo. A Paul Castellano no le gustaban Dellacroce ni, particularmente, John Gotti. Para empezar, Castellano se ufanaba de sus antepasados sicilianos y menospreciaba los orígenes napolitanos de Gotti. Tampoco le gustaban los modos callejeros y violentos de la banda de Gotti, que juzgaba excesivos e inapropiados. Pero lo que más le incomodaba de John Gotti era un rasgo que había empezado a manifestarse tiempo atrás: su adicción al juego. Gotti perdía mucho dinero en partidas de cartas donde se involucraba casi a diario, y aquella nefasta costumbre había empeorado tras la muerte de su hijo en el accidente de coche. Aniello Dellacroce trató de defender la conducta de su amigo Gotti ante el jefe: ¿no resultaba obvio que el juego era la manera en que John intentaba sobrellevar su dolor? Pero Paul Castellano no tragaba con la excusa y continuaba mirando a Gotti de reojo. Sin duda, su manera de pensar no difería mucho de cómo hubiese reaccionado Don Carlo ante esa misma situación: efectivamente, el juego, como cualquier otra adicción, podía hacer vulnerable a un mafioso. Pero aun teniendo razón desde la lógica mafiosa tradicional, a Castellano le perdía no haber sabido ganarse el respeto de sus subordinados y no saber hablarles de tú a tú.

Castellano deducía que la única manera en que John Gotti podía hacer frente a sus cuantiosas pérdidas era el tráfico de heroína, actividad sumamente lucrativa pero que él mantenía terminantemente prohibida en la familia Gambino. Los narcóticos eran un punto débil porque requerían de redes de asociados poco fiables que resultaban fáciles de rastrear para la policía, redes de asociados que podían producir fácilmente arrepentidos que llegasen a acuerdos con las autoridades, señalando a sus contactos mafiosos e incluso convirtiéndose en informantes infiltrados. Este era el principal motivo por el que el tráfico de heroína estaba vedado. Se hablaba de una ley escrita que decía «el que trafica, muere». Pero ese principio, en la práctica, se convertía en otro distinto: «al que pillen traficando, lo mataremos». Dada la cantidad de dinero que generaban las drogas no era nada extraño que algunos jefes hiciesen la vista gorda, recibiesen su parte y solamente fingiesen estar sorprendidos y escandalizados en el caso de que alguno de sus subordinados fuera detenido por narcotráfico. También este era el caso de Paul Castellano. Aunque tuviese cierta manga ancha con otros capitanes, intuir que Gotti traficaba desobedeciendo sus órdenes le daba una buena excusa para deshacerse de él. No obstante, necesitaba pruebas de que Gotti efectivamente estaba involucrado en el narcotráfico, o de lo contrario su castigo parecería arbitrario y podría provocar la rebelión de su propio segundo de a bordo, Aniello Dellacroce.

Aquello fue, previsiblemente, lo que terminó de agriar de manera irremediable la relación entre Paul Castellano y John Gotti. La vista gorda hacia el narcotráfico tuvo consecuencias nefastas para las grandes familias mafiosas neoyorquinas. La heroína facilitó que la policía se infiltrase en la familia Gambino, poniendo escuchas telefónicas y micrófonos en diversos puntos estratégicos, incluyendo la propia mansión de Paul Castellano. Allí, los federales se enteraron de cotilleos tan curiosos como que Castellano era impotente y había prometido a su amante (su sirvienta, con la que mantenía una relación pese a seguir viviendo con su esposa en la misma casa) que se pondría un implante de pene. Pero más allá de aquellos chascarrillos con los que sin duda se divirtieron mucho los agentes del FBI, el sistema de escuchas —que no se hubiese podido implantar sin la información ofrecida por arrepentidos del narcotráfico— fue sumamente valioso porque dio a las autoridades una buena idea de cómo funcionaba la estructura interna de la organización. Los fiscales y los jueces comenzaron a trabajar intensamente con toda aquella información.

A principios de los ochenta empezaron a llegar las imputaciones. Unos cuantos miembros de la familia Gambino, incluido el propio Castellano, fueron acusados de pertenecer al crimen organizado y tuvieron que empezar a prepararse para ir a juicio. Pero quizá lo más relevante es que Castellano supo que los abogados de algunos de sus subordinados estaban en posesión de grabaciones policiales donde, al parecer, se demostraba la relación entre John Gotti y el tráfico de drogas. Aquellas cintas eran lo que Castellano necesitaba para poder ordenar la ejecución de Gotti. Sin embargo, movido por su habitual prudencia, decidió esperar. Aniello Dellacroce, su díscolo lugarteniente y principal respaldo de Gotti en la familia, estaba muy enfermo. Le habían diagnosticado un cáncer y le quedaban solamente unos meses de vida. Además, es posible que hubiese llegado a Castellano la información de que en aquellas mismas grabaciones Dellacroce hablaba pestes de él, y no le convenía oírlas tan pronto para tener que defender su honor frente a un hombre que agonizaba en el hospital. Así que, por un motivo u otro, esperar a que Dellacroce muriese para exigir las cintas era la mejor manera de evitar un enfrentamiento directo con su lugarteniente. Castellano decidió tener paciencia. Fue un error. Porque, entretanto, Gotti empezó a mover ficha.

En aquellos meses John Gotti fue particularmente clarividente, todo lo clarividente que no había sido en su intensa pero caótica y a menudo torpe carrera criminal. No le costó deducir que Castellano estaba buscando una buena justificación para deshacerse de él y que si encontraba alguna información que lo incriminase en el tráfico de drogas —como por ejemplo, pinchazos telefónicos del FBI—, sería hombre muerto. Gotti solamente podía llegar a una conclusión: tenía que aniquilar a Castellano antes de que Castellano lo aniquilase a él. Y como decíamos, un insólito arrebato de pericia táctica lo colocó en posición de ventaja. Como su jefe, también decidió esperar a que muriese Aniello Dellacroce, cuya enfermedad parecía una especie de alto el fuego tácito entre dos contendientes que estaban a punto de declararse la guerra. Pero en el caso de Gotti aquella demora fue providencial. Mientras Dellacroce se consumía, John Gotti desplegó un plan maestro que por una vez en su vida era un golpe de brillantez. Jugó sus cartas con maestría. Aquel plan terminaría aupándolo a lo más alto… justo en los mismos días en que, en algún rincón de Nueva York, un angustiado técnico en reparación de frigoríficos vivía aterrorizado preguntándose si llegaría a ver otro amanecer. (Continua)

Que buen articulo. Me ha recordado un poco a Uno de los nuestros, esta basada la peli en la vida de John Gotti?

Uno de los nuestros está basada en la historia de Henry Hill.

Pingback: John Gotti: el Tony Soprano de los ochenta (I)

«Pese a sus ocasionales chapuzas del pasado, aquel trabajo de organización a nivel de calle sí parecía estar hecho para sus condiciones.»

Parece el reflejo inverso de Christopher Moltisanti, un ejecutor muy competente, un desastre como líder.

Un trabajo muy serio y muy bueno. Felicitaciones

Gran artículo!!!

A John Gotti lo conocía por el homenaje que le hicieron los Fun Lovin’ Criminals con ese temazo ‘(Free John Gotti) King of New York’. Vamos, como icono pop.

https://www.youtube.com/watch?v=Uilg4osWvzI

Por favor, sube la segunda parte ya!!!!

No veo en que se basa la comparación con Tony soprano por ningún lado, no les veo en absoluto parecido

Ese final tan intrigante ha sido muy excesivo. ¡Ahora toca exigir la segunda parte cuanto antes!

Aka «El don de Teflón»

ENHORABUENA por este articulo, hacia tiempo que no leia algo tan digno de leer y releer….

Pingback: John Gotti (II): «Huevos, cerebro y carisma»

Pingback: Mafia: una historia de ficción y realidad (I) - Mucha gomina y trajes caros - Revista Tviso | Revista Tviso

Excelente articulo, muy bien escrito y entretenido