Soy mujer, aborrezco a todas las que pretenden ser inteligentes igualándose a los hombres, pues lo creo impropio de nuestro sexo, a pesar de que las hay que han leído mucho, y habiendo aprendido algunos términos del día, ya se creen superiores en talento a todos. Tal es la condesa Jaruco y otras varias, y no digo nada de las francesas. Pero como soy española, por la gracia de Dios, no peco por allí. (S. M. María Luisa, esposa de Carlos IV, predecesora de Julia Bonaparte en el trono de España).

No sé si se percataron ustedes de que durante la proclamación de Felipe VI y Letizia como reyes de España en las calles de Madrid no había ni dios, dicho simple y llanamente. Si a los pocos entusiastas de la monarquía que asistieron les restamos los manifestantes republicanos, que no eran pocos, al final solo se puede colegir que la monarquía en España es un culto minoritario. Una pasión de paladares selectos.

Esto es así. Cada uno elige la esclavitud que más le gusta en la maravillosa democracia del mundo capitalista globalizado y en nuestro país solo unos pocos sibaritas muestran en la calle su preferencia por la monarquía. Luego se vota masivamente a partidos monárquicos, pero también se sigue masivamente la final de la Décima y luego la ciudad se colapsa si gana el Madrid. Si esos partidos políticos reúnen veinte millones de votos más o menos y el fútbol en una cita así lo ven, pongamos, diez, ¿por qué no hubo avalanchas humanas para jalear a Felipe? La proclamación de un rey es lo más tope de la monarquía.

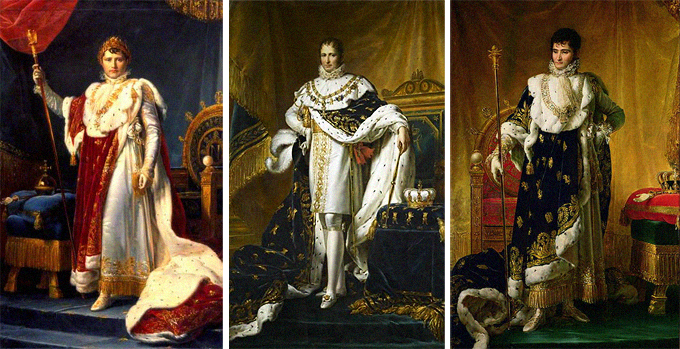

Ocurre que los monárquicos españoles son una especie de hipsters. Y en este espacio de libros muertos de risa, «Busco en la basura algo mejor», qué menos que reseñar uno de interés minoritario para nuestra minoría favorita: La biografía de la reina de España Julia Bonaparte, esposa de José I, el hermano de Napoleón. Una breve etapa de la historia de nuestros reyes que siempre ha hecho torcer el morro a los historiadores patriotas por motivos obvios. Tomaremos el estudio que hizo de ella Juan Balansó en 1991, la primera y la última biografía que se escribió de una reina hipster para monárquicos hipster ¡Viva!

Julia Clary tuvo algo de Cenicienta. Era hija de un comerciante, una burguesa, que llegó a las más altas instancias de la aristocracia de pura casualidad. ¿Cómo? Durante la Revolución francesa, el 18 de septiembre de 1793, el joven intendente José Bonaparte se encontró a una muchacha durmiendo en los bancos de espera de la oficina de su jefe. Era la bella Desiree Clary, hermana de Julia y futura reina de Suecia, y había acudido a pedir clemencia para su hermano, acusado de «favorecer a los aristócratas». José le dijo que no se preocupara, la acompañó a casa, por el camino le dejó la oreja como la de Niki Lauda y consiguió una cita. Tonto no era.

José Bonaparte iba para cura, pero la prematura muerte de su padre por un cáncer de estómago le obligó a convertirse en el cabeza de familia con solo diecisiete años. Tuvo que cuidar de sus hermanos, entre ellos uno que haría carrera en el ejército, el precursor de la UE tal y como la entendemos hoy en día, Napoleón Bonaparte.

Que su hermano pequeño venía pisando fuerte lo notó José tan pronto como le presentó a la hermosa Desiree a la que estaba cortejando. Así lo relató ella misma:

La llegada de Napoleón supuso un cambio en nuestros planes para el futuro. Cierto día nos dijo: «Para lograr un buen matrimonio hace falta que uno de los cónyuges ceda siempre al otro. Tú, José, eres de carácter indeciso, al igual que Desiree, mientras que Julia y yo sabemos lo que queremos. Será, pues, mejor que tú te cases con ella. En cuando a Desiree —añadió sentándome en sus rodillas— será mi esposa». Así fue cómo me convertí en la novia de Napoleón.

Obediente, José Bonaparte no tuvo otra que pedirle la mano a Julia Clary, pero lo hizo con pasión dieciochesca escribiéndole por vía epistolar cursilerías de este calibre: «no dejemos escapar los instantes que nos conducen hacia el placer», «esta pasión sublime revestirá un carácter más intenso a medida que pase el tiempo», «cedamos pues a la fuerza de la juventud, pero sepamos prepararnos para los puros placeres en una perspectiva lejana de la vida». En otras palabras: te quiero comer to lo negro. Y sí, la conquistó.

La boda fue una ceremonia puramente civil. Un asunto que luego hubo que ocultar cuando la pareja ocupó el trono de España por el escándalo que pudiera ocasionar en nuestro fervientemente católico país. Nuestro actual cardenal Cañizares dijo hace pocos años, a propósito de la anterior boda civil de la reina Letizia, que un matrimonio civil para la Iglesia tiene el mismo valor que una solemne alianza verbal de dos jugadores de Monopoly, y con que te cases como Dios manda, después, todo está resuelto. Pero en aquella época significaba vivir en pecado. Un asunto tenebroso. Sin embargo, la pareja lo que había elegido era vivir, a secas, porque en la Francia revolucionaria, señala el autor, muy pocas familias se atrevían a cumplir con los preceptos religiosos aunque fuera de tapadillo.

Por el contrario, el romance de Napoléon con Desiree no duró mucho. De repente dejaron de llegar cartas y la joven se enteró por terceros de que el ambicioso militar se había casado con una tal Josefina, una aristócrata viuda de cierta edad. La despechada Desiree se apresuró a escribirle una carta diciéndole que no se casaría nunca, permanecería fiel a su recuerdo y que sobre él pesase la desdicha de una desgraciada. Dos años y medio después, casualidades de la vida, se casó con el general Bernadotte, rival de Napoleón y uno de los que le derrotó en Waterloo (ya como rey de Suecia y Noruega). Así es la ruleta rusa del amor.

En el romance que nos ocupa, Julia tuvo una hija el 19 de febrero de 1796, que murió al año y medio, bautizada como Zenaida por pedante capricho de su padre. Y en lo político, José fue recomendado por su hermano para que fuera enviado a Parma a un puesto diplomático. Allí tuvo un simpático encuentro en una fiestecilla palaciega con María Amalia de Austria, hermana de María Antonieta, a la que la revolución había decapitado. Dice el autor que se mostró «cortés, pero seca». Vaya. Y habló con José del tiempo «que es lo que se hace cuando no se sabe qué decir». Comentar los últimos modelos de guillotina no era plan.

Después de una admirable labor diplomática en Parma que el autor califica como «inexistente» —ya apuntaba maneras para recibir un carguito en España—, el Directorio nombró a José embajador en la corte papal. Allá fue José con Julia, que cumplía veintiséis años, y en menos de una semana le sobraron motivos para arrepentirse. Una manifestación frente a la embajada francesa de demócratas romanos pedía una república igualitaria que no fuera controlada por el papa. Un pelotón de caballería pontificia fue a disolverlos y persiguió incluso a los que se colaron dentro de la embajada. Los viandantes testigos de los hechos, y algo cuñaos, acusaron al embajador de haber pagado a los manifestantes para extender su revolución, pero José salió espada en mano a poner orden en los pocos metros cuadrados del jardín que era jurisdicción de Francia y le pidió el pasaporte a los soldados. Hubo tiros, un muerto. Y al día siguiente el embajador volvió a París con su mujer donde fue recibido como un héroe.

Esos días de reconocimiento y gloria en Francia los aprovechó José para comprar un hotel en París y una finca en el campo. Dijo muy alto que lo hacía con el dinero de la dote de su esposa, pues se había vuelto rico con su matrimonio. Pero según las indagaciones del autor del libro, era una forma de «blanquear» su fortuna personal, que provenía de beneficios de la piratería. José Bonaparte había metido sus ahorros en compañías de corsarios genoveses que abordaban naves en el Mediterráneo. Y además, blanqueó también parte de la de su hermano Napoleón, que venía de «confiscaciones y rapiñas de guerra». En cualquier época, nada como ser considerado súbitamente un héroe de la patria por la prensa para ir resolviendo asuntillos de aquella manera.

Mientras que su marido celebraba su éxito en los negocios y la política persiguiendo a otras mujeres, Julia sí que dio un servicio diplomático verdaderamente útil a Napoleón cuando concretó un almuerzo con su cuñado, el aludido Bernadotte, en el que los rivales acordaron no tocarse los cataplines mutuamente. Al menos durante un tiempo. El esposo de Desiree accedió por motivos familiares, Napoleón porque iba disparado hacia lo más alto y quería el camino despejado.

El 8 de julio de 1801, José y Julia tuvieron otra hija. Se volvió a llamar Zenaida, como la primera. Y un año después, otra. Carlota. A José se le cayó el alma a los pies. Se corrió el rumor de que era incapaz de engendrar varones y, entre los corsos, se creía que el sexo de un feto podía depender de maldiciones y males de ojo. Pero, a decir verdad, la que daba la impresión de haber recibido un mal de ojo era Julia. Valoren si no el resumen de aquellos años en París:

José la continuaba engañando con coristas de la ópera, turistas inglesas y damas de alto copete, pero ella cerraba los ojos y seguía amándole profundamente.

En enero de 1806, los Borbones fueron expulsados de Nápoles —concretamente, Fernando IV, hijo de nuestro Carlos III— y Napoleón le pidió a su hermano que ocupase su lugar. Conocedor del temperamento de los naturales, José se ganó a los napolitanos colocando un collar de brillantes en la imagen de San Genaro de la catedral. «En pleno templo se desencadena una ensordecedora salva de aplausos de la muchedumbre allí congregada», dice el texto. Se nota que aquello fue Corona de España durante muchos años.

En una primera etapa, José no estuvo acompañado por Julia en el sur de Italia y se dedicó a reinar como solo saben los más iluminados monarcas: con Elisabeth Dozolle, viuda de un oficial francés, tuvo una «volcánica relación», María Giulia Colonna «le haría perder la cabeza». Y así hasta que llegó su esposa. Aunque haber dejado por ahí un par de bastardos del sexo masculino le hizo respirar tranquilo sabiéndose libre de maldiciones. Y con ese orgullo y satisfacción, llegaron noticias de Bayona: iban a ser reyes de España.

«Los problemas y las tristezas de España no me asustan», dijo Julia a su marido en una carta. Pero cuando José llegó a Bayona para coger del suelo la corona que Carlos IV y Fernando habían cedido «amablemente» (junto a una deuda de siete mil millones de reales, que no suele mencionarse), el país llevaba un mes levantado en armas, desde el 2 de mayo. La única condición que le pusieron al hermano del emperador los Borbones fue que se mantuviera la integridad del reino, «que los límites de España no sufran alteración alguna». La imperecedera obsesión.

El problema era que a Napoleón sí que le apetecía morder el noreste de nuestro país. Y para más complicaciones, el nuevo rey se propuso introducir los principios de la Revolución francesa «todavía en pugna, en varios puntos, con las costumbres tradicionales de España», expresado finamente por el autor. Imaginen, yo qué sé, que Messi es proclamado ahora rey de España, quiere meterle mano a las diputaciones mientras Guardiola le presiona para que incorpore las Baleares y el litoral andaluz a Alemania. Así de chungo.

Don José Napoleón, nada lerdo, enviaba una carta tras otra al emperador: «Mi posición es única en la historia: no tengo aquí ni un solo partidario (…)». Don José llegó incluso a aparentar gran interés por las corridas de toros —que le disgustaban— y por la suculenta paella —que le daba náuseas—. Tampoco sirvieron para popularizarle sus frecuentes y democráticos paseos por Madrid, sus misas diarias —¡él, que era masón!—, sus magnánimas rebajas de impuestos. La gente no le tomaba en serio. Fue llamado «Pepe Botella» cuando en realidad era casi abstemio, y las graciosas gitanas sevillanas, que ya habían adjudicado a Napoleón el título del «empeorador», bautizaron a José con el famoso «Pepino el Tuerto», aunque su vista era absolutamente normal y su aspecto físico más que apolíneo: ¡Qué guapo eres! ¡Qué hermoso ahorcado harías!, había tenido que escuchar José cierta vez a su paso, de labios femeninos.

El único apodo que le pusieron que respondía a la realidad fue el de «Tío Plazuelas». El pueblo de Madrid le debe las plazas de Santa Ana, del Carmen, del Rey, de los Mostenses y de San Martín. Tal vez su masónica intención fuera, quién sabe, que el hedor a orín pudiera abrirse paso libremente hacia la estratosfera. También inició la plaza de Oriente, dato que tal vez ignoren los centristas liberales que allí jaleaban al Invicto Caudillo. Y al escudo de España le añadió el cuartel de Navarra, que ahí sigue desde entonces.

¿Y la reina Julia qué? Pues doña Julia estaba en París, encerrada en casa, recibiendo cartas contradictorias de su marido. Ven, no vengas, decide tú, ya deberías haber venido. Fue más o menos el resumen de su correspondencia. El rey no dejó que asistiera a ningún encuentro social en Francia por el riesgo de que «sus prerrogativas como reina de España no fueran suficientemente respetadas». A falta de series, la reina aprovechó su encierro para aprender la lengua de Cervantes con sus hijas.

Eso sí, por mucha Revolución francesa, ilustración y rojeríos de aquel tiempo, en derechos de las mujeres los españoles les dimos en el morro. Ya los Borbones trajeron la ley sálica, que nunca se había aplicado en Castilla, para excluir a las mujeres del trono. En la Constitución de Bayona, Napoleón, siguiendo la tradición francesa, quería profundizar y redactar que las mujeres quedaban excluidas «a perpetuidad». No obstante, Don José logró meter una coletilla por la que el hijo varón de la primera mujer sí podría heredar la corona. Un avancito. Sin embargo, unos años después, en las Cortes de Cádiz se constituyó que las mujeres podían heredar con todas las de la ley. Ojo, veinte años antes de que ese argumento fuera empleado por el integrismo católico español para trufar de guerras civiles y conflictos el siglo XIX.

Esta cuestión, pues Napoleón insistió en que si Julia no paría un varón la corona pasase a él como hermano, encabronó a la reina que terminó preguntándole a su marido qué sentido tenía hacerse acreedor de patologías cardiacas tratando de ser rey de los simpáticos españoles si luego no podía ni legar el trono.

Lo que no faltó, en cualquier caso, fue la figura españolísima por excelencia, la de «el Listo». El príncipe Fernando VII escribió a Don José: «Acudo a implorar el apoyo de vuestra majestad para ver realizado el más ardiente deseo de mi corazón: el de unir mi suerte a una princesa de su familia». Dice Balansó que el rey francés «se encogió de hombros». La mayor de las infantas aún no había cumplido diez años.

Pero pasaban los meses y el reinado seguía sin ser normal. La reina no había pisado el país. Primero don José titubeaba por eso de que era traerla a algo así como Vietnam en los sesenta. Y luego había otro problema, si abandonaba Francia, Napoleón podía retirarle a su hermano la asignación por un carguito tipo asesor con el que mantenía su palacio de Luxemburgo y la «posición decorosa» de Julia y las niñas. «Todo me lleva a creer que el emperador se apoderará de todo cuanto poseemos en Francia desde el momento de mi partida», escribió ella a su marido. ¿Encerrona? Una carta de su hermana Honoria da cuenta de cuál era la situación: «Me pregunto a menudo si no hubiera sido mucho más feliz quedándote en nuestro rincón de Marsella. No veo en verdad lo que puedas sacar de tantas grandezas, sino muchas penas y complicaciones». Y cuernos, olvidó mencionar.

Y una de sus antiguas coimas recordó, con nostalgia: Necesitaba [José Bonaparte] la compañía femenina como el sediento un arroyo. Y, además, era el hombre mejor dotado por la naturaleza que nunca conocí.

Ah, el rey en España de rodríguez. La marquesa de Montehermoso, la condesa Teresa Montalvo; una soprano italiana llamada Fineschi; la francesa Nancy Derjeux «cuyo marido hizo pingües negocios de suministros a las tropas francesas en España», —reza la Wikipedia—; la mujer del embajador de Dinamarca y antigua bailarina, baronesa Bourke. José Bonaparte inseminaba con arrojo estajanovista. Y atiendan a este hermoso párrafo sobre la vida cotidiana de un monarca.

… cuenta Estanislao de Girardín, el amigo edecán del rey, en sus memorias, que un día, al levantarse, vio José en el patio de la mansión a una criada morena y risueña de la marquesa, y la requirió de amores, «por lo cual no despachó su majestad aquella mañana su correspondencia».

Hasta abril de 1811 no pasó José un día con su esposa. Solo fue a París a apadrinar al primer hijo de Napoleón, pero como en el protocolo a Julia no le concedieron un sillón, sino una silla, montó un pollo de dios y ordenó a su mujer que sufriera una jaqueca y se quedase en casa. En España, mientras tanto, iban perdiendo la guerra y Napoleón cambió la forma de gobierno de Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya con fines anexionistas dejándose de disimulos.

La situación llegó a ser tan grave que el «rey intruso» tuvo que fundir su vajilla de plata para sufragar sus gastos personales en España. Cuando vio la guerra perdida, terminó escapando de noche de la capital y días después cruzó la frontera «a uña de caballo» perseguido por húsares ingleses. Miren a qué simpática conclusión llegó tras su reinado:

No se conoce a esta nación. España es un león que la razón conducirá con un hilo de seda, pero que ni un millón de soldados reducirán por la fuerza de las armas.

En el exilio, José y Julia siguieron ejerciendo de reyes de España. Al estar el matrimonio bajo el mismo techo, esto se traducía en «escuchar misa diaria». El emperador tuvo que recurrir a Julia para decirle que ya no había reino que reinar y que aquello era una charlotada. Pero José siguió firme: «Puedo sacrificarlo todo al honor y el honor no me permite dejar de comportarme como rey de España mientras no haya abdicado».

Así que Napoleón le dijo, mirándole a la carita como Luis Aragonés, que entonces abdicase. José reunió al consejo de ministros en el exilio y a su lado se sentó, por primera vez, Julia, la reina de España. El primer acto al que acudió Julia fue el último, la abdicación. Récord que no le podrá arrebatar Letizia. Con gran dolor de su corazón y de su honor, pero con las joyas de la Corona de España en su poder —detallito—, José Bonaparte dejó de ser rey de los españoles.

Tras el hundimiento definitivo de Napoleón, el matrimonio volvió a separarse. Julia se quedó en Europa y su marido marchó a Nueva York. Allí le ofrecieron por azares del destino la Corona Imperial mexicana. Lo que habría convertido a Julia en emperatriz de México, aunque por esas fechas ya debía de hacer a las andanzas de su marido el mismo caso que al email ese de «enlarge your pennis». Aunque lo que sí que tuvo que añadir la exreina a su biografía fueron nuevos cuernos. Eso sí, siempre de relumbrón. En Estados Unidos José se lió con Annette Savage, descendiente de la famosa princesa india Pocahontas, nada menos.

Pese a todo, el matrimonio terminó sus días unido. José murió en brazos de su esposa el 28 de julio de 1844. En Madrid se prohibieron los funerales que organizaron sus antiguos fieles supervivientes. De la muerte de Julia no hay fecha, solo se sabe que está enterrada en la iglesia de Santa Croce de Florencia. Ninguna señal indica que esa mujer fue reina de España, aunque fuese de chiripa y nunca pusiera un pie en su reino, pero tampoco destacaría mucho en un mausoleo en el que se encuentran Galileo, Miguel Ángel o Rossini. Al fin, buena compañía, aunque fuera para «la vida eterna».

Pingback: Julia Bonaparte, la reina de España de los monárquicos hipsters

Pingback: Anónimo

Una pequeña rectificación. Bernadotte no participó en la derrota de Napoleón en Waterloo. Su participación militar mas conocida en una derrota napoleónica fue en la llamada Batalla de las Naciones (Leipzig), en octubre de 1813.

participó como rey de suecia apoyando a la coalición que derrotó a napoleón

Su basura, nuestro tesoro.

Entretenido e ironico articulo, destacando lo del email..enlarge your pennis…muy agudo, querido .

Me parece injusto que haya tan pocos comentarios en un artículo tan placentero de leer.

Excelente artículo!!!