(Viene de la primera parte)

4 de julio de 1910. Estamos en Reno, capital del estado de Nevada y ciudad del juego cuando Las Vegas todavía estaba por inventar. El campeón del mundo de los pesos pesados de boxeo, Jack Johnson, va a poner su título en juego por quinta vez. En las cuatro ocasiones anteriores se ha deshecho de cuatro rivales, todos de raza blanca, y él es un campeón negro y aparentemente imbatible en un país donde solamente cuarenta y cinco años atrás la esclavitud era legal. Sus propios padres habían sido esclavos.

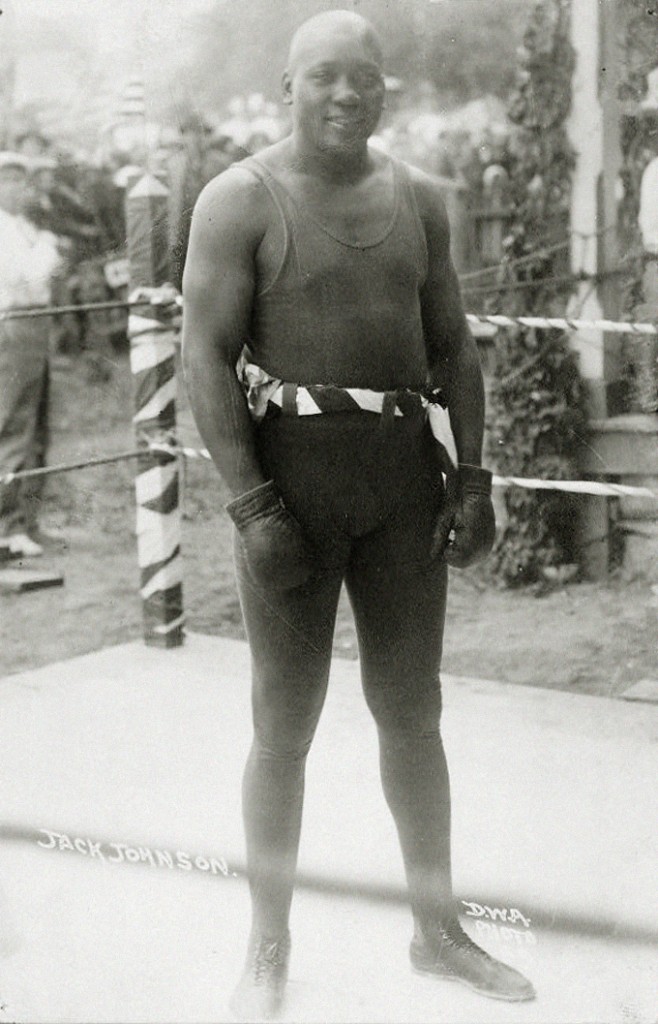

Johnson camina hacia el cuadrilátero atravesando una tormenta de insultos y abucheos; los veinte mil espectadores blancos del recinto, enojados porque el título deportivo más importante del planeta está en manos de un negro, tratan de intimidarle por todos los medios. El púgil tejano no solamente se enfrenta a un ambiente infernal, sino que penden unas cuantas amenazas de muerte sobre él. Resulta imposible saber cuáles deben ser tomadas en serio, así que la policía ha tenido que cachear a los espectadores conforme entraban, señal más que evidente de que las autoridades no descartan un intento de asesinato. Y no es que a las autoridades les agrade Jack Johnson. Ni siquiera cabe pensar que fuesen a lamentar su muerte, porque es con mucho la figura más molesta para el establishment blanco. Pero el mundo entero está mirando hacia los Estados Unidos para saber de este combate, así que sería una muy mala publicidad para el país que su campeón internacionalmente famoso muriese a manos de un exaltado.

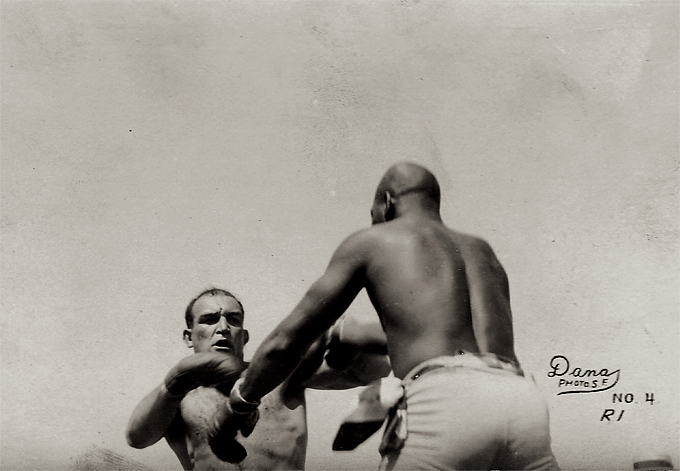

Como de costumbre en él, Johnson no se deja amilanar. Se comporta como si nada de aquello tuviese algo que ver con él. O está perfectamente tranquilo, o lo finge de maravilla. Responde a los insultos del público con una expresión de burlona indiferencia. En cuanto divisa la lente de un fotógrafo, sonríe abiertamente. Y así será como la posteridad lo recuerde en aquella jornada épica: si en el silencioso blanco y negro de las fotografías no quedan impresos los gritos de odio, sí queda testificado el alegre desprecio del campeón hacia lo que está sucediendo a su alrededor. Con todos sus defectos, de los que ya hablaremos, hay algo que no se puede negar: Jack Johnson es un hombre extraordinariamente valiente.

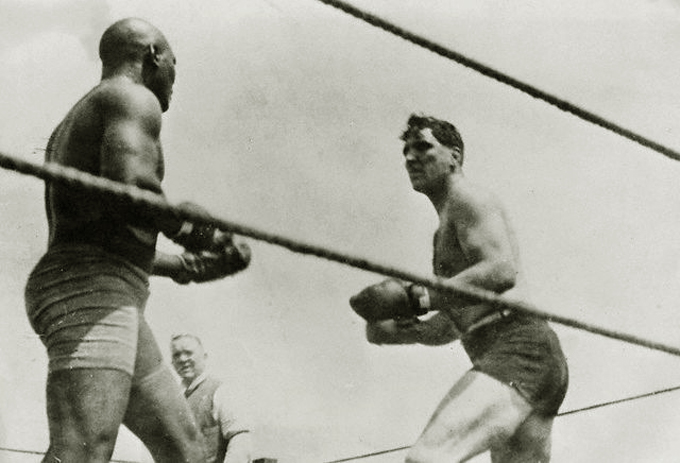

Poco después, provocando un rugido de euforia entre el público, aparece su gran rival. El invicto Jim Jeffries, la mayor leyenda del pugilismo del cambio de siglo, la Gran Esperanza Blanca. Ha regresado de su feliz retiro a los treinta y cinco años de edad para volver a pisar un ring y «salvar el honor de su raza», tal y como se reclamaba desde buena parte de la sociedad y la prensa estadounidense (en el Reino Unido, por cierto, el mensaje racista era muy similar). Va a jugarse el prestigio duramente ganado durante una carrera impecable en la que nadie pudo derrotarle, ni aun enviarlo a la lona una sola vez. Jeffries ha pasado las últimas semanas escondiéndose de los periodistas, entrenando intensamente, con la disciplinada profesionalidad característica de él. Al contrario que Jack Johnson, quien parece crecerse con chulería ante la atención pública aunque esta sea negativa, la Gran Esperanza Blanca parece incómodo con la exagerada atención que este combate ha despertado. Ambos están protagonizando un evento sin precedentes: nunca antes ha habido tantas cámaras de fotografía y cine en un evento deportivo único. Estamos en 1910, pero la cobertura gráfica y periodística es la propia de sucesos muy posteriores. Jim Jeffries sabe que todo el planeta está mirando. No está seguro de que la sensación le guste.

Y tiene motivos para estar intranquilo. Mucha gente está convencida de que Jeffries borrará la insolente sonrisa del rostro de Johnson, pero los observadores menos cegados por la cuestión racial y sobre todo los expertos en boxeo han realizado comentarios poco alentadores, advirtiendo de que los años alejado del cuadrilátero han hecho mella en Jeffries. Se han limitado a señalar lo obvio: Jack Johnson es más joven y está en mucha mejor forma. Creen que se necesitaría una circunstancia excepcional para que pierda su título. Eso sí, le conceden a Jeffries el beneficio de la duda: el «Calderero» nunca se ha rendido; es un luchador nato, un hombre que lleva a todos sus adversarios hasta el límite.

El público blanco presente en el combate ha hecho caso omiso de estos análisis. En su inmensa mayoría creen que su venenosa presión podría terminar siendo esa «circunstancia excepcional» que le arrebate la corona a Johnson. Para ellos el combate es una cuestión puramente racial, se trata de poner a cada uno en su sitio, de que los roles sociales no resulten subvertidos, y de que las cosas vuelvan a donde deberían: el campeón mundial tiene que ser un blanco. Para el público negro, que no está presente en el recinto pero que seguirá los acontecimientos a través del teletipo, este combate es también mucho más que boxeo: si Johnson gana al invicto Jeffries podrá sellar su superioridad absoluta en el deporte más popular del planeta, convirtiéndose en un rey inamovible, el primer negro estadounidense que ocupa una posición social elevada de la que nadie, excepto el propio tiempo y la decadencia física inevitable, podría ya apartarlo.

Cuando suena la campana, las advertencias de los observadores más avispados sobre la diferencia entre ambos púgiles empiezan a tomar forma. Jim Jeffries, como siempre, sale dispuesto a luchar hasta el final. Probablemente aún sería capaz de vencer a la mayor parte de los pesos pesados en activo. Pero Jack Johnson parece demasiado rival para él. Además, el campeón lidia mejor con la presión, mostrando la actitud burlona de costumbre: el público trata de atemorizarlo con su odio y mala sangre, pero se diría que la situación afecta más a Jeffries que al propio Johnson. El campeón incluso recurre a su treta habitual de hablar con el rival para tratar de desconcentrarlo, ignorando que decenas de miles de espectadores intentan desconcentrarlo a él. Los puños de Johnson son de hierro, pero su mentalidad también lo es. ¿Cuál es su punto débil?

La respuesta es: su punto débil es ninguno. Pese a los exaltados ánimos de las gradas, lo inevitable comienza a producirse en el cuarto asalto, cuando un tremendo puñetazo del campeón alcanza limpiamente el rostro de Jeffries. Aunque la Gran Esperanza Blanca no cae a la lona y digiere el impacto como buenamente puede, algo en su expresión demuestra que su confianza acaba de quedar hecha trizas. Sabe que ya no puede responder a ese tipo de golpes; que ya no es lo bastante rápido, que su técnica ya no está a la par del progioso despliegue del campeón. El propio Johnson percibe que este puñetazo ha supuesto un punto clave: «En cuanto vi su mirada tras recibir aquel golpe lo supe: el viejo barco se estaba hundiendo».

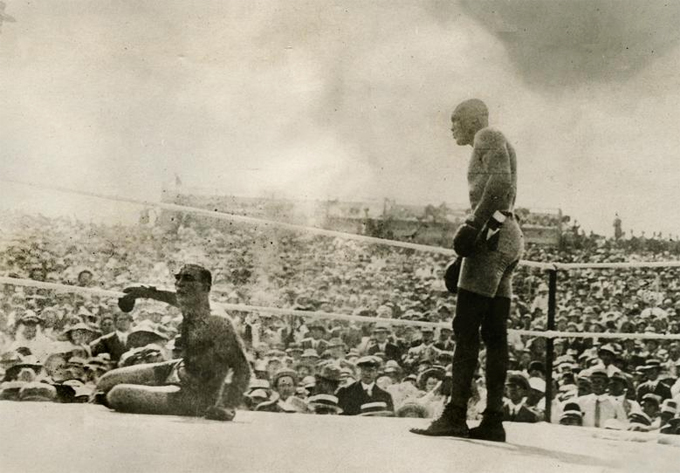

A partir de ahí el combate se transformó en un relato para el que solamente cabía un final. Jeffries, en honor a la verdad, siguió peleando con pundonor y con la resiliencia de la que solamente un campeón excepcional era capaz. Pero las cosas caían por su propio peso. Durante los siguientes asaltos, por primera vez en su vida, Jeffries fue derribado, besando la lona no una sino dos veces. Y se ponía en pie y aguantaba como el fenómeno pugilístico que había sido, pero su admirable esfuerzo no bastaba para inclinar la balanza del destino. En el decimoquinto asalto, tras haberse transformado casi en un juguete para el muy superior Johnson, ya flaqueaba tan visiblemente que desde su esquina arrojaron la toalla al centro del ring, para evitarle el mal trago de ser noqueado por primera vez en toda su impoluta carrera.

La Gran Esperanza Blanca se había rendido. Jack Johnson había ganado con absoluta claridad. No solamente continuaba siendo el campeón sino que ya no parecía existir otro púgil en condiciones de arrebatarle el título. Y en 1910, efectivamente, no lo había. Johnson era finalmente un rey sin oposición. La noticia barrió el país como un huracán y las consecuencias fueron tremebundas. Se produjeron disturbios en decenas de ciudades, que en no pocas ocasiones eran propiciados por los blancos o por las autoridades. En muchas ciudades, los negros salieron a festejar lo que constituía el más resonante logro social de su raza desde la relativamente reciente abolición de la esclavitud; cuando grupos de blancos o incluso la policía trataban de interrumpir las celebraciones espontáneas de la población negra local, surgían los choques. En todo el país se produjeron al menos una veintena de muertos y ni se sabe cuántos heridos. La victoria de Johnson adquirió tintes revolucionarios o así lo pensaron los sectores más conservadores de la sociedad blanca estadounidense; todo, incluyendo la violencia, parecía poco para intentar acallar la fiesta afroamericana.

Pero todo este revuelo racial se levantaba a despecho de un hecho fundamental: a Jack Johnson le importaba bien poco la significación social de su victoria. No pensaba que tuviese nada que demostrar a nadie, ni se sentía depositario de una responsabilidad social especial. Boxear era su trabajo y él hacía su trabajo de la manera que le resultase más rentable y beneficiosa. Eso era todo. Si alguien confió alguna vez en que Johnson asumiera el papel de revolucionario, de figura comprometida con el movimiento por los derechos civiles, se equivocaba de pleno. Para Jack Johnson existían los derechos de Jack Johnson; se consideraba un hombre absolutamente libre que no dependía de nadie y no quería que nadie dependiese de él: el resto del mundo podía apañárselas como pudiera, incluyendo a los demás negros. No solamente le importunaba ser visto como una figura política, sino que ni siquiera se molestó en evitar molestar a los de su raza. Por ejemplo: sabía que podía recaudar mucho más dinero enfrentándose a rivales blancos y eso lo llevó a desestimar combates por el título frente a otros púgiles negros, quienes lo tenían más difícil para recaudar la bolsa económica que Johnson demandaba. Así, irónicamente, el primer campeón mundial negro negaba a los púgiles de su misma raza la posibilidad de acceder al título. Esto no cambió ni cuando se había quedado sin rivales blancos a su altura. Muchos negros estadounidenses, claro, se sintieron decepcionados y ofendidos cuando Jack Johnson demostró nulo compromiso con la causa racial en ese y en otros aspectos. No entendían su actitud individualista y libertaria. Pero cualquiera que hubiese seguido la carrera de Johnson debería haberlo intuido: él no estaba al servicio de ninguna causa excepto de la suya propia. Quizá algunos confundieron su valentía con un inexistente compromiso: en su vida privada Johnson cometía transgresiones de las costumbres raciales que, francamente, requerían de una considerable entereza de ánimo. Jack Johnson fue valiente en muchos aspectos y pocos hombres han hecho frente al sistema con semejante desenvoltura. Cierto es que nunca quiso ejercer como referente racial, pero tampoco se rebajó a ser el negro sumiso y cómodo que los blancos hubiesen preferido que fuese.

No puede decirse que Jack Johnson fuese el más indicado para convertirse en un líder social, porque su figura no estaba exenta de matices bastante oscuros. Sí, es verdad que fue extraordinariamente valiente y que se jugó el pellejo muchas veces, si no por defender la dignidad de una raza, al menos sí por defender la suya propia como individuo negro que se empeñaba en vivir sin barreras, como vivían los blancos. Pero más allá de ese valor personal hay que admitir que no era un individuo ejemplar. En 1911 se casó con Etta Terry Duryea, una mujer blanca de buena familia. Al poco descubrió que ella sufría problemas mentales, agravados por la displicente falta de compromiso conyugal de Johnson, quien era infiel con frecuencia y ni siquiera se molestaba en disimular demasiado. Aunque lo peor es que —parece ser— alguna vez llegó a maltratar físicamente a su esposa, incluso al punto de enviarla al hospital. Otros testimonios, en cambio, aseguran que Johnson se preocupó por la enfermedad de su mujer; aunque la crónica de sus infidelidades y maltratos continúa pesando sobre él. Pero incluso dándole el beneficio de la duda con respecto a algunas de las peores acusaciones que se hicieron sobre él, Jack Johnson no era un modelo de conducta. Los negros tendrían que esperar hasta la aparición de Joe Louis para tener un campeón deportivo y una figura social del que sentirse orgullosos con motivo.

El estado mental de Etta empeoró cuando supo que Johnson era bígamo: años antes, recordemos, el púgil se había casado por primera vez y no constaba en ninguna parte que se hubiese hecho efectivo un divorcio. Aquella nueva vergüenza pública, a sumar a las infidelidades y las supuestas palizas, pareció tener un efecto demoledor sobre la pobre mujer, que terminó suicidándose de un disparo. Y hubiese enloquecido aún más al saber que Jack Johnson no le guardó ni tres meses de luto antes de iniciar una nueva relación con otra mujer blanca, Lucille Cameron. Con ella se casaría por tercera vez y ese matrimonio sería más duradero, aunque también sería la causa del inicio de su caída deportiva.

El 1910 el congreso estadounidense aprobó la ley Mann, la cual determinaba que transportar a una mujer «con propósitos inmorales» desde un estado a otro constituía un delito federal. El propósito inicial de esta ley era el de dificultar que las redes de prostitución se extendiesen a nivel nacional. Sin embargo, la ambigua redacción de la ley comenzó a permitir interpretaciones ad hoc, con las consiguientes arbitrariedades judiciales. Sobre el papel, casi cualquiera que atravesara una frontera estatal acompañado de una mujer sobre la que pesara algún indicio de haber ejercido la prostitución podía terminar siendo acusado de proxenetismo. ¿Y qué se consideraba un indicio de prostitución? Básicamente el que la mujer declarase que un hombre la había forzado a cometer actos inmorales. Dado que las relaciones de Jack Johnson con mujeres blancas eran consideradas antinaturales y escandalosas, las autoridades comenzaron a pensar que la ley Mann podría servir para deshacerse del campeón mundial.

Se inició la instrucción de un caso en su contra. Lucille Cameron, su nueva mujer, fue presionada para testificar en su contra, pero se negó a colaborar y la acusación tuvo que ser desestimada. Sin embargo, las autoridades consiguieron que otra de sus amantes testificase y el asunto se tornó serio. Se inició un nuevo caso, instruido por un juez de conocida factura racista y sentenciado por un jurado enteramente blanco. La cosa estaba decidida de antemano: Jack Johnson, el campeón mundial de los pesos pesados, fue condenado a un año de cárcel por proxenetismo. Poco importó que nunca fuese proxeneta, o que la relación por la que se lo acusaba hubiese tenido lugar antes de la aprobación de la ley Mann, lo cual convertía el caso en un flagrante ejemplo de aplicación retroactiva de la ley. Por muy cuestionable que hubiese sido la conducta de Jack Johnson en diversos aspectos —algunos de los cuales hubiesen valido por sí solos otra acusación penal, al menos en nuestros días— fue condenado por un delito que no había cometido a raíz de una injusticia arbitraria.

Johnson decidió que no iba a pisar la cárcel. En 1913 salió del país protagonizando una huida de película de espías: camuflándose entre los integrantes de un equipo negro de baloncesto. Atravesó la frontera del Canadá y desde allí viajó a Europa, donde vivió durante los siguientes siete años. Era un llamativo caso de campeón mundial en situación de fugitivo de la justicia norteamericana. Durante su exilio defendió tres veces su título, hasta que en 1915 lo perdió por KO frente a un compatriota blanco, Jess Willard, en un combate celebrado en Cuba.

Jack Johnson, que contaba ya con treinta y siete años de edad, diría más tarde que se había dejado ganar porque las autoridades estadounidenses le habían prometido el perdón si entregaba su título. Existe una controvertida fotografía del momento en que el árbitro realiza la cuenta ante un Johnson supuestamente inconsciente: el hasta entonces campeón, aunque tendido en el suelo, está alzando su brazo como si estuviese protegiendo sus ojos del sol. Lo cual como mínimo demuestra que no estaba KO. En todo caso, fuese o no cierta la historia del tongo, Johnson nunca tendría ocasión de recuperar la corona, porque no fue perdonado y tanto Willard como su legendario sucesor Jack Dempsey disputarían sus combates por el título en territorio estadounidense. Johnson siguió boxeando, aun a sabiendas de que no podría aspirar al trono, porque su estilo de vida requería de grandes ingresos. Europa fue el principal escenario de su carrera posterior. Entre 1916 y 1919, por ejemplo, se celebraron varios de sus combates en España, donde estuvo viviendo. También residió una temporada en México. Aprovechó su inmensa fama con la publicación de sus memorias, giras de exhibición, etc., pero su trayectoria fue metamorfoseándose progresivamente desde una carrera seria y brillante a una mera recaudación mecánica de dinero frente a rivales de menguante entidad.

En 1920 le llegó una mala noticia desde los Estados Unidos: su madre había enfermado gravemente y estaba a punto de morir. Tras siete años como exiliado y aun sabiendo que pesaba una sentencia sobre él, decidió regresar a su país y entregarse para tener la oportunidad de despedirse de ella. Fue encarcelado y cumplió su condena, aunque incluso en prisión se las arregló para continuar saliéndose con la suya: patentó nada menos que un nuevo diseño de llave inglesa que se le ocurrió mientras realizaba sus labores como recluso. Tras salir de la cárcel, la carrera pugilística de Johnson se transformó en una parodia de sus pasadas glorias. Continuó participando en combates hasta los cincuenta y dos años de edad, pero estas veladas eran generalmente irregulares, en ocasiones celebradas ante públicos restringidos y con una más que discutible naturaleza competitiva. Su vida personal continuó siendo agitada y acumuló nada menos que siete matrimonios. En 1938, con cincuenta y ocho años, necesitado de dinero, regresó al ring para un último combate profesional, que perdió. Era su despedida. En adelante volvió a subir al cuadrilátero, pero se trató de una exhibición propagandística en favor de los esfuerzos de guerra. Tenía por entonces sesenta y siete años.

Jim Jeffries, por su parte, regresó a su granja de alfalfa tras la derrota y pasó algunos años difíciles por motivos financieros; también tuvo que recurrir a pachangas pugilísticas para salir adelante, así como a aparecer en películas y obras de teatro, pese a que seguía prefiriendo retirarse a cultivar, cazar y pescar en cuanto le era posible. Una vez estabilizó su situación económica, construyó un gimnasio en la misma granja para entrenar a algunos púgiles jóvenes. Murió a los setenta y siete años. A despecho de las lamentables circunstancias sociales que envolvieron su enfrentamiento, Jack Johnson dijo de Jeffries que había sido «el más grande» y que de haber sido contemporáneo hubiese vencido a Jack Dempsey o Joe Louis.

Jack Johnson murió al año siguiente de una forma extrañamente congruente con lo que había sido su vida y su carácter. Caracterizado por su terca y valiente oposición a las barreras raciales como por su afición a vivir deprisa, se despidió de este mundo con un último gesto de rabia. En 1946 el racismo continuaba de plena actualidad en los Estados Unidos, muy especialmente en el sur, y poco se había avanzado desde que Johnson rompiese barreras varias décadas atrás. Una noche, mientras viajaba con su automóvil, Jack Johnson decidió parar en un restaurante de carretera en Carolina del Norte para cenar. Se negaron a servirle. Porque era negro. Enfurecido, el antiguo campeón volvió a subir a su automóvil y continuó conduciendo por la autopista, buscando otro lugar donde comer, y al parecer acelerando más de la cuenta a causa de la rabia. Su coche terminó estrellándose. No sobrevivió al accidente.

Jack Johnson no fue un hombre ejemplar. Tampoco lo pretendía. Y sin él no hubiese habido un Joe Louis, ni un Floyd Patterson, ni un Muhammad Ali, así que terminó convirtiéndose en ejemplo a su pesar. Sin su extraordinario valor para enfrentarse a circunstancias que acobardarían a muchos otros hombres, las cosas hubiesen cambiado mucho más despacio. Sí, no fue la mejor persona. Pero no siempre son las mejores personas quienes dan los pasos importantes. Su sonrisa, inmortalizada por las cámaras ante los insultos de decenas de miles de rabiosos espectadores blancos se convirtió en símbolo de un tipo particular de resistencia ante el sistema: la indiferencia, la entereza de ánimo y la capacidad para decidir ser un hombre absolutamente libre aun sabiendo que las consecuencias de esa decisión podrían ser terribles; no lo olvidemos, durante muchos años pendieron amenazas de muerte sobre él. Y si él lo hizo, personas mejores que él podrían intentarlo también. La lección que nos enseñó Jack Johnson es la de que el sistema tiene la capacidad y el poder para vencer a un hombre… pero si ese hombre se niega a perder la sonrisa, el sistema nunca disfrutará de su victoria.

Pingback: La Gran Esperanza Blanca (I)

Muy bueno, pero el combate johnson – willard daba para otro capítulo

;)

luego willard le duró un par de minutos a dempsey…

Fabuloso artículo. Mi enhorabuena al autor, que logra dejarme en vilo y sorprenderme con textos sobre asuntos que, a priori, me interesan poco, como el ajedrez o el boxeo.

Hay, por cierto, un disco de Miles Davis dedicado a Jack Johnson; en su día pensé que se trataba de algún músico al que admiraba o algo así y no le presté atención: https://www.youtube.com/watch?v=rXlzKtVYM6A&list=PL91096185C04F5185

Por fin la segunda parte….

Felicidades al autor…muy buena historia!

gracias tambien a ThrashJazzPlatypus por el aporte musical!

Muy bien articulo, enhorabuena al autor.

Excelente artículo. Llegué a él por la expresión «la gran esperanza blanca», pero relata una verdadera historia de película, merecedora de llevarse a la pantalla. Muchas gracias.