1. La cabaña del niño

Cuando estaba en el colegio tenía envidia de casi todo el mundo. Por ejemplo, tenía envidia de mi primo, que siempre venía al pueblo en un coche mejor que el nuestro, que tenía un instrumento musical mejor que el mío —él es pianista y yo tocaba la trompa, cuyo enrevesado tubo de latón produce un sonido bellísimo, pero que seamos serios, no deja de ser el instrumento del niño gordito estándar—, y además es que jugaba al fútbol mucho mejor que yo. Lo malo es que mi primo no era el único objeto de mi envidia; también envidiaba a los chicos que tenían las Nike Air Jordan, a los que tenían moto y a los que tenían éxito con las chicas. Y a las chicas, que lo tenían fácil para tener éxito. Y a los que corrían más, a los que saltaban más y a los que sacaban mejores notas —bueno, a esos no porque yo era un empollón—.

Eso sí, a los que de verdad tenía envidia, pero de la áspera, de esa que duele como duele la sangre en las encías cuando no quieres que se te cure la herida, era a todos y cada uno de los chicos que salían en las películas y las series de televisión americanas. Claro, eran más guapos, mejores deportistas y tenían más éxito con las chicas que yo; y además solían tener moto o coche —¡a los dieciséis años!—. Con todo, lo que en realidad envidiaba, lo que activaba mi imposible codicia, eran sus cabañas en el árbol.

Lo malo es que para tener cabaña en el árbol había que tener árbol y para tener árbol había que tener un patio donde plantarlo; y claro, en nuestro piso de cincuenta metros cuadrados teníamos muchas plantas, pero aunque yo las llenase de clicks de famobil, pues no era lo mismo.

Hasta que una noche miré dentro de mis sábanas.

Metido en la cama, completamente cubierto y sujetando el centro de la manta con el codo, encontré un espacio único. Un espacio propio y ajeno al mundo. Un espacio para volar y para pensar. Había encontrado mi cabaña.

Mi cabaña era una superficie tensada como las que había construido Frei Otto en el Estadio Olímpico de Munich, aunque yo no sabía quién era Frei Otto ni qué era una superficie tensada ni dónde estaba Munich. Mi cabaña no era de madera ni estaba en un árbol; era de tela y de espacio y estaba en una cama alzada sobre diez volúmenes de la Enciclopedia Larousse. Nunca la había tocado con las manos hasta ese día, que usé la mitad de sus tomos como si fuesen ladrillos. Allí debajo, solo y feliz, tuve por primera vez la sensación de que el infinito era un lugar placentero. Y que estaría bien para pasar en él pequeñas temporadas.

2. La cabaña en el bosque

La infancia se consumió como un lento cigarro, y cuando encendí otro, ya era adolescente. Tenía granos. Empollaba cada vez menos. Me masturbaba con pasión. Jordan se había puesto a jugar al golf, luego al béisbol, y otra vez al baloncesto. Mi importaba una higa qué calzaba. Entre que acababa un cigarro y encendía otro, en realidad, habían cambiado muchas cosas. Mi primo, de pronto, despreciaba el piano, despreciaba el fútbol, despreciaba el coche de sus padres, despreciaba a sus padres. Yo seguía envidiándolo, justamente por todas estas cosas. Tal vez por ello, siguiendo su estela, yo también planté la trompa. Ni siquiera construía ya cabañas en la cama. Sin embargo, empecé a usar la enciclopedia correctamente. Me gustaba abrirla al azar, y pararme en un nombre propio. Fue así como descubrí una foto de la cabaña de Abraham Lincoln, en Knob Creek, Kentucky, que el presidente construyó con sus propias manos. Poco después supe que siete presidentes de los Estados Unidos nacieron en una cabaña. Qué cosas.

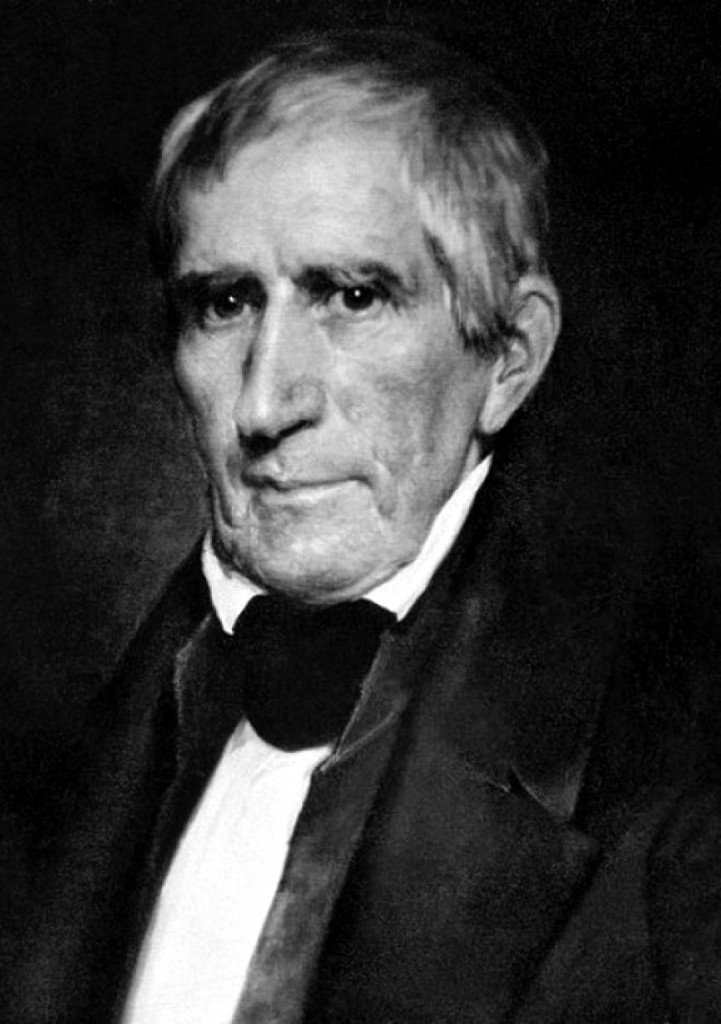

La cabaña es un símbolo de América. En las elecciones de 1840 se disputaron la presidencia de los EE.UU. Martin Van Buren, por los demócratas, y William Henry Harrison, por el partido Whig. Este era un terrateniente natural de Virginia. Le gustaba beber. Van Buren pretendió desacreditarlo y sugirió que Harrison sería completamente feliz si le diesen una cabaña y un barril de sidra. No necesitaba ser presidente. Harrison aprovechó el comentario de su rival para consolidar su imagen de tipo normal, que vive en una cabaña y bebe sidra, frente al de hombre rico y acomodado que tenía Van Buren. La cabaña, de hecho, se convirtió en el símbolo del candidato demócrata. En los carteles de campaña aparecía una al fondo, y en los mítines, se daba sidra a los presentes. Fue una campaña distinta. No se habló de política, sino de cabañas y sidra, que es lo que deseaban los americanos. William Henry Harrison juró el cargo el 4 de marzo de 1841. En un día gélido, habló durante dos horas en mangas de camisa. Naturalmente, desarrolló una neumonía. Un mes después, moría.

Lentamente, me reafirmé en la teoría de que la cabaña, frente a su fragilidad aparente, era un lugar inexpugnable. No importaba que el mundo fuese una mierda, si podías subirte a un autobús, bajarte en la última parada, caminar dos kilómetros en línea recta, por una carretera por la que solo pasan puercoespines, y finalmente, adentrarte en el bosque hasta llegar a un claro, donde está la cabaña abandonada de tus antepasados, y dedicarte a reflexionar sobre la basura que hay en el mundo. En la línea, supongo, de Henry David Thoreau, cuando en Walden relata por qué se refugió en una cabaña: «Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido».

3. La cabaña en la ciudad

El día que cumplí venticuatro años conocí a la Chica Nómada de Tokio. Nos habíamos cruzados algunas miradas antes, pero nunca terminé de prestarle atención hasta ese día que apareció en un libro que era un regalo, como lo son todos los libros. Yo aún seguía creyendo que la cabaña de verdad era un invento norteamericano; un refugio para que escritores escribieran y presidentes presidieran, el auditorio desde cuyo borde se cruzaba el virtuoso duelo de banjos entre Ronny Cox y el niño autista que John Boorman orquestó en Deliverance, y también el destino final en el que muchos adolescentes yanquis encontraban finalmente su destino. Los de Viernes 13, los de la Matanza de Texas y los de Posesión Infernal. En definitiva, la cabaña americana tenía poco de espacio y mucho de símbolo.

Luego me encontré a Marco Vitruvio Polión, que me dijo que la cabaña era un símbolo del espacio. Su cabaña primitiva no era más que cuatro palos y una techumbre a dos aguas, pero el viejo tratadista se las había arreglado para que fuese sospechosamente similar a un templo clásico. En un ejercicio de bellísima falacia por inducción, Vitruvio nos quería convencer de la relación directa entre la inherente necesidad de cobijo del hombre y la forma de los edificios romanos. Y a fe mía que nos convencía. Hay que querer a Vitruvio, pero su cabaña era todo símbolo y nada de espacio.

La cabaña de la Chica Nómada de Tokio desafía al espacio. No es lugar y es todos los lugares. Concebida en 1985 por Toyo Ito, es una crisálida móvil que responde al tiempo de su creación; a la burbuja económica que destruyó las ilusiones de poseer una propiedad en el Japón de los ochenta. Si no podemos tener un trozo de espacio en la ciudad, entonces toda la ciudad es nuestro espacio. Como una rémora, la cabaña bucea en la urbe y parasita sus servicios. Los hoteles-cápsula, los restaurantes, los baños públicos; todo eso te lo ofrece la ciudad. Lo que la megalópolis infinita e hiperpoblada no te ofrece es la soledad. Y la Chica Nómada de Tokio es una persona y las personas necesitamos soledad porque necesitamos intimidad. La cabaña, que es portátil, liviana y tenue se disuelve en todos los lugares de «la llanura mediática de Tokio». El lugar se disuelve en la intimidad, el lugar no existe en la soledad; solo existe el espacio. Y el espacio es una barrera invisible, una atmósfera alrededor de tres muebles íntimos: el mueble de la información, el mueble del descanso y el mueble del embellecimiento. La Chica Nómada de Tokio quiere leer al mundo sola, quiere tomar un café sola y quiere —necesita— poder maquillarse sola. Me lo explicó mi novia de aquella época: embellecerse es la necesidad más clausurada de una mujer. La belleza y el autorreconocimiento requieren intimidad absoluta. Hasta pueden ir al baño juntas, pero no pueden maquillarse juntas.

La cabaña de la Chica Nómada de Tokio eran todos los lugares y ninguno, era el espacio sin límite ni cimiento. Y era el símbolo, todo el símbolo, de una época. Una que vino para quedarse y que seguramente aún tenemos a nuestro alrededor, envolviéndonos en una manta de tiempo.

4. La cabaña de cuento

Ya estaba bien entrado en la cuarentena y aún seguía fascinado por los símbolos cuando un día, inopinadamente, volví a pensar en el cuento de los tres cerditos, que, perseguidos por el lobo, se refugiaban en una cabaña de paja. Pudieron buscar un castillo, tan habitual en los relatos infantiles, pero se creyeron más invulnerables en una cabaña de paja. El lobo la derribó. Pero ellos huyeron en busca de otra cabaña. Esta vez, de madera. Tampoco resistió las embestidas del lobo. Obcecados, los cerditos buscaron una tercera cabaña. Esta vez de ladrillo. Y ahí, naturalmente, el lobo tuvo que rendirse. Me gusta pensar que los cerditos no buscaban tanto salvar su vida, como un sitio donde estar tranquilos y dedicarse a la reflexión. Eso es lo que iban buscando tipos como Rousseau, Wittgenstein o Heidegger, cuando se refugiaban en arquitecturas íntimas y esenciales, donde solo había sitio para sistemas filosóficos y una pequeña mesa de madera. Ser y tiempo comenzó a cobrar cuerpo en una cabaña. «En la empinada ladera de un extenso y alto valle de la Selva Negra meridional, a mil ciento cincuenta metros de altitud, se alza un pequeño refugio de esquiadores. Mide entre seis y siete metros de planta», describe Martin Heiddeger su cabaña. «Cuando —continúa— en la profunda noche de invierno, una agitada tormenta de nieve pasa rugiendo con sus sacudidas alrededor del refugio, cubriendo y tapándolo todo, entonces es la hora señalada de la filosofía». La cabaña no es ningún estar solo, aunque sí soledad. «Ciertamente, en las grandes ciudades el hombre puede estar tan solo como apenas en ningún otro sitio. Pero en ellas no puede estar nunca en soledad».

La cabaña es banal, pequeña, incómoda, rústica, en el caso de Ludwig Wittgenstein construida con sus propias manos, y pese a todo es un lugar mítico, en el que se suscitan las condiciones perfectas para la creación y la reflexión, aun cuando todo, alrededor del creador, es imperfecto. Wittgenstein no daba lo mejor de sí mismo si no estaba realmente incómodo. Durante la Primera Guerra Mundial, tras alistarse en la artillería austríaca, llevaba en su mochila cuadernos donde anotaba sus pensamientos. De esas notas en plena contienda, acabaría surgiendo el Tractatus Logico-Philosophicus, que compuso básicamente en la caballa de Skjolden, en Noruega. Antes de morir, quiso regresar. «Fue el único lugar donde pude estar realmente tranquilo», decía. El silencio silbaba, y el silbido inédito, que solo escucha el habitante solitario, mecía la pluma. Ese silencio noruego, sospecho, era inspirador. En 1891, Knut Hamsun compró Nørhlm, una antigua casa señorial. Cerca del edifico principal, en una cabaña de poeta, hacía vida literaria. Ahí escribió Pan, la historia del teniente Glahn, que evoca un verano en Nordland, cuando vivió en una cabaña en medio de la naturaleza. Allí conoció a la joven Edvarda, hija del cacique del pueblo, con la que mantiene un apasionada historia de amor, hasta que el padre de la muchacha decide que se case con un barón. Entonces ocurren cosas tan horribles que cuando alguien te habla de cabañas recuerdas, temblando, a Knut Hamsun.

Cuando estás dentro, la cabaña te invita a pensar. Cuando estás fuera, es un factor de nerviosismo. Tal vez por eso mantiene al mundo alejado, y de ahí la tranquilidad que experimentaban Heidegger o Wittgenstein. Nadie querría acercarse a una cabaña en la que sospeche que vive alguien si no es tiritando. Recuerdo que en Hänsel und Gretel, con música de Engelbert Humperdink, los hermanos alcanzan un claro y advierten una cabaña. Hänsel le dice a su hermana: «Todo está tranquilo. No se mueve nada ahí dentro. ¡Ven, entremos!». Pero Gretel, asustada, replica: «¿Estás loco? Jovencito, ¿cómo puedes ser tan audaz? ¿Quién sabe quién está ahí dentro en esta casita?».

5. La cabaña infinita

Ahora tengo noventa y cuatro años, y si algún día yo muero, quiero que me lleven a otra cabaña. A una de granito que mire con los ojos cerrados a la laguna Estigia que es el Océano Atlántico. A una que mire al fin de la Tierra. Al cementerio que César Portela construyó en Fisterra; una cabaña infinita, como lo han sido todas las que han pasado por mi vida. Como lo son todas.

Dos grandes historias de cabañas.

Jack y su cabaña con 94 años, justamente eso, un lugar al que escapar http://pisandocharcos.net/wordpress/2013/12/la-historia-de-jack/

Y una cabaña en el desierto.

http://pisandocharcos.net/wordpress/2013/11/la-cabana-y-el-desierto/

Por si les interesa:

http://materiaconstruida.blogspot.com.es/2013/07/la-cabana-del-filosofo.html

http://cabinporn.com/

¿Cómo se puede tener 40 años habiendo sido niño cuándo Jordan era Jordan?

Pingback: Bitacoras.com

Pingback: 21/02/14 – Un cadaver en una cabaña | La revista digital de las Bibliotecas de Vila-real

Menudo pluf el cementerio de César Portela… haced una búsqueda en google y veréis qué ñordo arquitectónico.