(Viene de la segunda parte)

Los primeros meses del joven húngaro en la capital del mundo los pasó intentando aliviarse las heridas de guerra entre noches etílicas y timbas de póquer. La guerra era un eco lejano y Nueva York una tierra en la que ya residía lo que quedaba de su familia —su madre Julia y su hermano Cornell—, que habían escapado a tiempo de su Hungría natal. Las oportunidades profesionales que pudiese brindarle la revista para la que trabajaba desde aquel falso reportaje en la serranía de Córdoba, Life, era lo único a lo que se podía agarrar un fotógrafo que, a pesar de su fama, no era muy diferente a los miles de refugiados que se agolpaban en Ellis Island en busca de un visado que les permitiera quedarse. Pronto el enfoque empresarial de la revista le obligó a trabajar en encargos sin interés, elaborando reportajes sobre asuntos banales cuya única utilidad era mantener su costoso tren de vida. Capa sentía que su talento se desaprovechaba. Necesitaba salir del país para encontrar una buena historia, pero no podía hacerlo si quería volver a entrar. El hecho es que Capa había arribado a América con un pasaporte Nansen —los que se otorgaban por entonces a apátridas y refugiados—, con una validez de apenas seis meses. A pesar de gozar de un gran reconocimiento por su trabajo en España, su condición de refugiado de una nación invadida por el Eje, Hungría, y el hecho —clásico en él— de no disponer de recursos financieros suficientes le convertían en un potencial elemento a deportar. Su visado tenía una pronta fecha de caducidad y no existía la posibilidad de obtener la residencia usando los trámites ordinarios. Era fundamental actuar o se vería devuelto al continente que acababa de dejar atrás. Para solucionar este embrollo decidió casarse con una conocida a la que no volvería a ver —apenas unos días antes de la fecha límite— asegurándose así el tan ansiado permiso de residencia.

Sin noche de bodas, Capa abandonó EE. UU. en dirección a México para cubrir la elección presidencial que tuvo lugar a principios de julio, su primer encargo fuera del país. Unas elecciones con muertos en las calles que fue lo más parecido a la guerra que los editores de Life pudieron conseguir para Capa. El 20 de agosto de 1940, mientras Churchill exclamaba delante de la RAF —que acaba de detener a la aviación alemana en la batalla de Inglaterra— que no tenía más que ofrecer que «sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas», Capa se encontraba en la puerta del principal hospital de México D. F. intentando acercarse al sujeto de su primera historia, Leon Trostky, que yacía moribundo después de que Ramón Mercader lo hiriese de muerte con un piolet en su casa de la capital mexicana.

Pasados seis meses Capa volvió a EE. UU., esta vez con el estatus de residente en el bolsillo. Por el camino realizó uno de los reportajes más célebres de esos años en Life, un perfil sobre la pareja de moda por entonces, Hemingway y Gellhorn. El americano, viejo compañero de batalla del húngaro, se hallaba entonces en la cúspide de su carrera habiendo publicado recientemente Por quién doblan las campanas, un relato sobre la Guerra Civil que tan de cerca habían vivido ambos. El reportaje es una colección de fotografías que los muestra participando de la vida campestre en el mismo rancho de Idaho, el Sun Valley, en el que Hemingway se quitaría la vida quince años después.

Ya de vuelta en Nueva York, Capa realizó muchos otros reportajes, entre los que cabe destacar el seguimiento de la campaña electoral de Roosevelt —que aspiraba a un tercer mandato prometiendo no inmiscuirse en la guerra en Europa— y el realizado en la ciudad de Calumet City, una «ciudad del pecado en Illinois» en la que se agrupaba la mayor concentración nacional de trabajadores fabriles y clubes nocturnos.

Esta existencia de fotógrafo «civil» no satisfacía a Capa, a quien el carácter anodino de sus reportajes americanos le impelía a buscar maneras de volver a su añorada Europa. Sin embargo, EE. UU. se mantenía obstinadamente neutral y sus editores en Life no tenían el menor interés en enviarle a cubrir una guerra que no interesaba a la opinión pública americana. El 7 de diciembre de 1941 Japón ataca Pearl Harbor. La guerra para EE. UU. es ya una realidad inevitable.

A principios de 1942, más de dos años después del comienzo de la guerra, Capa —así lo relata en su autobiografía— recibió dos sobres en su domicilio del Soho neoyorquino: en el primero, un adelanto de la revista americana Collier’s de 1500 dólares junto con un billete para un barco que salía dos días más tarde con destino a Londres. En el segundo, una inquietante misiva del Departamento de Estado, en la que se le comunicaba que pasaba a ser considerado un «potencial agente enemigo», y se le advertía que sus movimientos estaban vigilados, y que existía una seria posibilidad de ser arrestado si participaba de «actividades sospechosas». Ante esa tesitura, el húngaro solo tenía una salida: volver a huir. Capa, por supuesto, no disponía de visado para entrar en el Reino Unido. Una cena de ostras regada con champán francés con un oficial de la embajada británica en Washington solucionó el problema. Un día más tarde, después de haber perdido en una partida desastrosa al póquer —otra más— lo que le quedaba del anticipo de Collier’s, Capa embarcó en el barco prometido. El húngaro, por fin, volvía a la guerra.

El visado obtenido por Capa era temporal, y en ningún caso le permitía abandonar la isla británica para cubrir el frente. Estaba atrapado en Londres hasta que Collier’s consiguiese tramitar los permisos necesarios. Así, los siguientes seis meses los pasó bebiéndose la noche londinense, metiéndose en líos de faldas y dilapidando el escaso dinero que acertaba a reunir. Una existencia hedonista en tiempos de guerra que para el húngaro desatado era la situación ideal. Había vuelto a Europa, a su hábitat, lejos del puritanismo americano que tanto le había hastiado durante los tres años anteriores. Sus primeros trabajos de vuelta en Europa fueron dirigidos principalmente a documentar, tal y como había hecho en España, el sufrimiento de la población civil, sometida a constantes bombardeos nocturnos por parte de la aviación alemana. Imágenes sin interés de barrios destruidos, refugios improvisados y familias al borde del llanto, una senda fotográfica ya por entonces muy trillada por otros fotógrafos a la que se dedicó Capa en esos meses de espera e incertidumbre. En uno de los últimos reportajes que realizó para Collier’s en tierras inglesas le ocurrió una experiencia que sacudió interiormente a Capa; una vivencia, resumida en una frase, que le marcó lo suficiente como influir de manera decisiva en su trabajo posterior.

El joven húngaro se había incorporado unos días antes al aeródromo de Chelveston, desde donde la RAF preparaba misiones secretas de bombardeo. Una rutina tediosa salvo por las partidas de póquer que alumbraban las noches de los pilotos antes de sus misiones de combate. En una ocasión un bombardero que volvía de territorio enemigo realizó un aterrizaje de emergencia con el fuselaje completamente perforado y la mayoría de sus ocupantes muertos o mutilados. El piloto, el único que quedaba en pie, interpeló a Capa, que había corrido hasta el lugar del accidente para ser el primero en inmortalizar la escena, «si estaba satisfecho con ser un sepulturero, haciendo fotos a gente moribunda». Un reproche hiriente que tuvo un enorme impacto en el húngaro, cuya aproximación al oficio era tan pasional que no se había cuestionado nunca de esa manera sobre su ética profesional. Este episodio, unido al desencanto con el trabajo de los cuatro años anteriores, le abrió los ojos. Capa, otrora proclamado como el mejor de su oficio, había perdido su implicación con la fotografía, el compromiso para con el oficio que subyacía detrás de cada uno de sus negativos. Ya no era el mejor porque había dejado de ser el que más cerca estaba. A partir de entonces, se convenció a sí mismo que «no volvería a participar en un funeral como director de pompas fúnebres. Debía hacerlo desde el mismo cortejo». Los soldados que quería retratar, se convenció, «no le aceptarían nunca como uno de ellos si no se jugaba la vida de la misma manera».

El comentario del piloto herido dejó un estigma en la autoestima de Capa, una herida que según Ingrid Bergman, «nunca llegó a cicatrizar». La consecuencia es que a partir de entonces Capa iba procurar estar en primera línea en la mayor parte de los acontecimientos bélicos que estaban por venir, asumiendo todavía más riesgo que cuando cubría la guerra en España. Buscaría siempre formar parte de los primeros comandos que se infiltrasen en territorio enemigo, ya fuera en África, en Italia o en Normandía. Muchos de ellos para no volver. Capa, milagrosamente, siempre volvía. Y con los rollos de película intactos.

En la primavera de 1943, cuatro años después de haber escapado in extremis de las tropas franquistas que avanzaban sobre Barcelona, Robert Capa volvía a la primera línea de un conflicto bélico. Esta vez donde se libraba la primera campaña victoriosa de la guerra contra los alemanes: en los desiertos del norte de África.

La guerra rugía en la frontera en el Magreb. El Afrika Korps de Rommel, ayudado por el ejército italiano, todavía aguantaba en tierras tunecinas los embates de los ejércitos combinados americano y británico. La lucha de posiciones era feroz, con un fuego de artillería y bombardeos de aviación barriendo día tras días el desierto. Durante tres semanas Capa y el resto de los corresponsales se escondían en trincheras y en búnkeres para resguardarse de una guerra que llegaba desde el aire. Colina a colina y valle a valle, Capa se movía con presteza entre las líneas aliadas, buscando estar siempre con la compañía más avanzada del ejército, a pesar de que era suicida aventurarse fuera de las coberturas en las que se agazapaban los polvorientos soldados. Las fotografías —que aparecieron en color en Collier’s— de la primera victoria decisiva en ese lado de África, la batalla del Guettar, retratan esa vida en los búnkeres, el polvo que todo lo rodeaba, los generales en tensión siguiendo la batalla y los restos de tanques y cadáveres que tapizaban la llanura africana después de los combates.

Hastiado de una guerra de posiciones que no podía fotografiar de cerca, Capa dedicó las semanas que quedaban hasta la repentina caída de Túnez a realizar un reportaje sobre las tropas francesas en el desierto, los Meharistes —unas tropas coloniales con las que ya había tenido contacto durante la Guerra Civil— y a embarcar a bordo de un avión de combate durante una semana para intentar fotografiar la evanescente y despiadada lucha aérea que se estaba librando sobre el Mediterráneo.

Conquistada África, Capa volvió fugazmente a Londres para encontrarse con que Collier’s quería despedirlo. La publicación americana le exigía que volviera urgentemente a Nueva York para firmar el finiquito. Capa, desesperado ante una decisión que implicaba renunciar a su trabajo y a su visado, acudió a la oficina londinense de Life para intentar asegurar un contrato con la misma agencia que, en los últimos seis años, le había despedido dos veces y a la que había abandonado una. Así, apenas dos días después, antes de que en Collier’s acusaran el recibo de que se negaba a volver y antes de que Life le hubiese dado una respuesta oficial, estaba otra vez en África, preparándose para la inminente invasión de Italia.

La situación era muy delicada: trabajar como corresponsal de guerra sin la debida acreditación suponía el arresto inmediato, además de conllevar cargos delante de un tribunal militar. Capa, fiel a su carácter, se la estaba jugando: necesitaba que Life, de la que no tenía noticias, le contratara antes de que le descubrieran. A su llegada a Algers supo que el ejército americano preparaba ya la invasión de Sicilia, la operación Husky, una exclusiva que si Capa conseguía cubrir le aseguraría sin duda el necesario contrato con Life. Y sin embargo, no pudo estar allí ya que ningún reportero pudo cubrir el asalto relámpago que desbarató la tenue defensa alemana. Capa fue invitado a acompañar a una de las primeras compañías aerotransportadas que iban a ser lanzadas detrás de las líneas enemigas, pero no sabía saltar, por lo que tuvo que quedarse en África sin cubrir el asalto a las posiciones germanas. Estaba intentando participar en misiones sin la debida autorización, engañando deliberadamente al alto mando aliado con la esperanza de agarrar un contrato que no acababa de llegar.

Una semana más tarde pudo por fin participar en la liberación de Sicilia acompañando a las tropas americanas en la liberación de Palermo y en la batalla por la localidad de Troina, cuya victoria les dio control total de la isla. Una vez más, la mayor parte del combate se realizaba con artillería y bombardeos, impidiendo acercarse a la acción bélica a unos corresponsales que tenían que contentarse con documentar las penurias sufridas por unos italianos que se abalanzaban jubilosos sobre sus liberadores americanos.

Liberada Troina, dejó escrito Capa que en la plaza del pueblo se encontró con el general de Brigada Roosevelt —hijo del presidente americano—, quien le felicitó efusivamente por su reciente incorporación a la plantilla de Life. Capa se lo había jugado todo, y había ganado. Volvía a ser un reportero de guerra acreditado.

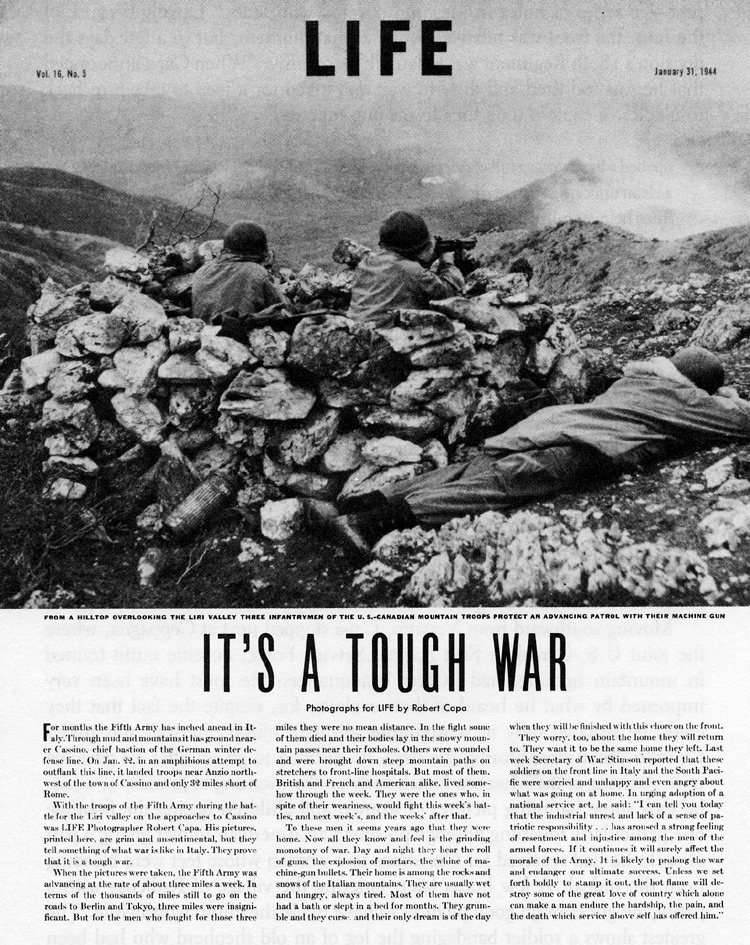

El Tercer Reich se desangraba: expulsados de África y detenidos en Rusia, solo les quedaba resistir el avance de los Aliados. La guerra más cruenta se libraba en Italia, con los ejércitos aliados pisando los talones de un ejército alemán en retirada. El avance aliado se detuvo en Chiunzi, una cadena montañosa en cuyos pasos se libraron los combates más intensos de toda la liberación. Un terreno granítico, duro, en el que las frecuentes detonaciones de mortero hacían estallar el suelo en esquirlas traicioneras. Eran días de combates con artillería y francotiradores, de horas lánguidas a cubierto y fuego cruzado que llenaba de bajas el improvisado hospital de campaña, apodado Fort Schuster, en que habían convertido la casa abandonada a la que Capa acudía a dormir cada noche tras los combates.

Era una lucha dura, ganada metro a metro contra los alemanes, que antes de abandonar sus posiciones dejaban a su paso un sendero de sangre y destrucción, materializado en ciudades arrasadas y una población civil que enterraba a sus muertos a la carrera. «Una guerra dura», titulaba Life los reportajes que Capa enviaba desde las montañas napolitanas, llenos de fotografías en las que se aprecia la extrema fiereza de los enfrentamientos, en los que el propio Capa estuvo muy cerca de no salir con vida. Conforme avanzaba la campaña, el territorio se iba convirtiendo en una sucesión de campos abrasados, lomas manchadas de sangre en las que apenas encontraban refugio los soldados que se lanzaban a atacar —o defender— con furia cada palmo de tierra italiana. «Esta guerra cada vez se parece más a una actriz que envejece: progresivamente menos fotogénica y más peligrosa». Fueron liberadas Salerno, Nápoles y Caserta, pero los aliados no pudieron pasar de Monte Cassino. Por primera vez en la guerra, los alemanes estaban en superioridad numérica: durante seis meses, hasta el verano de 1944, mantuvieron a raya a los aliados en sus posiciones. Ni siquiera el desembarco de Anzio, en enero —un ensayo para el de Normandía que vendría después—rompió el cerco, sino que desembocó en una sangrienta y costosa guerra en la que ningún contendiente conseguía imponerse. Capa, cansado de un teatro de operaciones que le había metido el miedo en el cuerpo, optó por volver de urgencia a Inglaterra, allí donde se rumoreaba que los aliados preparaban el mayor desembarco de la historia. Su nombre en clave era, por entonces, Operación Overlord.

Londres era un hervidero de actividad, con cientos de miles de soldados aprovechando sus últimos días antes de la invasión. Eras días festivos en los que la ciudad entera se dedicaba a gozar, días crepusculares de primavera en los que era difícil abstraerse de la inminencia del ataque que pondría fin a ese tiempo dorado. Los escasos bombardeos nocturnos no eran un peligro suficiente como para interrumpir las interminables partidas de póquer en las que Capa continuaba entregado a perder dinero con meticulosa convicción. El húngaro había llegado a principios de abril, y durante dos meses participó de ese ambiente de hedonismo exacerbado de retaguardia que él parecía disfrutar por encima de todas las cosas. Capa odiaba la guerra tanto como amaba la retaguardia de un conflicto y estaba decidido a compensar todos esos meses tragando polvo y esquivando proyectiles en África e Italia.

A mediados de mayo la ciudad estaba atestada de oficiales americanos y reporteros de todas las revistas importantes. La comandancia general aliada, con Eishenhower a la cabeza, ultimaba los preparativos para la invasión. Capa, a modo de despedida, convocó a toda la prensa a una fiesta multitudinaria el 24 de mayo, incluidos su editor en Life, John Morris, su compañero de fatigas desde la guerra de Italia, Ernie Pyle, su gran amigo Hemingway y todos los compañeros de póquer que pudo reunir. Una fiesta descomunal que se celebró apenas dos días antes de que Capa fuera convocado. La verdadera fiesta estaba a punto de comenzar.

El día 28 de mayo todos los soldados que participarían en la invasión fueron concentrados en gigantescos campamentos en la costa inglesa, en los que «una vez entrabas parecía ya que estabas en mitad del Canal de Mancha». El día 4 de junio el grueso del ejército pasó a ocupar sus lugares en los barcos asignados. El día 5 por la noche, los barcos empezaron la travesía. A las 4 de la mañana del día 6 se reunió a todo el mundo en las cubiertas de los navíos. A las 5:50 los navíos ingleses empezaron a bombardear la costa. A las 6 se hicieron a la mar las barcazas repletas de soldados. Unos minutos después, cuando la alborada rompía sobre la costa francesa, la primera oleada llegaba a las playas.

175.000 soldados participaron en el Desembarco de Normandía. Solo cinco fotógrafos estaban acreditados para acompañarles. Y apenas uno decidió hacerlo con la compañía E del 16.º Regimiento de Infantería, la primera en asaltar la playa de Omaha: Robert Capa. En su autobiografía dejó escrito: «El corresponsal de guerra tiene su vida en sus propias manos, y puede apostarla de una u otra manera, o decidir volver a ponerla a salvo, en el último momento. Yo soy un jugador. Y ese día decidí ir con la Compañía E en la primera oleada». Una frase que resume el espíritu vital de este fotógrafo, el único que pisó las playas francesas en las primeras horas del desembarco.

Capa, que se conducía siempre como si la vida fuese un juego, no tardaría en sentir el miedo cerval de ponerla en juego. Peor que en Italia, peor que España, peor que cualquier otra experiencia vivida anteriormente, aquellas larguísimas horas del desembarco en las playas de Normandía fueron lo que más impresionó a un fotógrafo acostumbrado a la crudeza del combate en primera línea.

En cuanto la barcaza repleta de soldados en la que iba el fotógrafo húngaro tocó el fondo arenoso, la compuerta delantera se abrió, exponiendo ante el fuego enemigo a los treinta ocupantes de la embarcación, que se lanzaron al agua con el rifle por encima de la cabeza, intentando llegar cuanto antes a la playa. «Mi bella Francia parecía sórdida e inhóspita y una ametralladora alemana, escupiendo balas alrededor de la barcaza, estropeó completamente mi regreso» dejó escrito Capa, que no «paró de temblar» mientras corría con el agua por la cintura buscando un cobijo inexistente en esa sección de la playa. No había apenas coberturas. Durante una hora y media se movió entre hombres frenéticos y cadáveres flotantes, buscando inmortalizar ese día de gloria que se desarrollaba bajo un cielo gris plomizo. A su alrededor morían cientos de hombres, una veloz carnicería que Capa acertaba a retratar como podía: estar a esa hora participando en ese asalto era un suicidio. Con gran esfuerzo consiguió llegar a la arena, cuyo desnivel ofrecía un parapeto exiguo frente a las balas que peinaban la playa. Al final, una vez agotados los rollos de las dos cámaras Contax que llevaba consigo, empezó a sufrir un ataque de pánico al ver cómo los proyectiles de mortero caían cada vez más cerca de su posición. No era capaz de moverse, no era capaz de cavar una cobertura, no era capaz de introducir otro carrete en sus camáras. Al final decidió correr mar adentro, embarcando «entre aguas teñidas de sangre» en una de las barcazas que escapaban de la playa y que lo llevaría a Inglaterra. «Sabía que estaba huyendo, pero no podía evitarlo». Al poco de llegar al barco nodriza, se desmayó. Capa fue dado por muerto en el frente durante las siguientes cuarenta y ocho horas.

Esa mañana llegó de vuelta a la costa inglesa y fue recibido con vítores. El otro fotógrafo destacado en Omaha nunca había llegado a desembarcar, ni siquiera había pisado la playa. Capa era un héroe. Sus fotos fueron enviadas a Londres, donde la extrema urgencia de mandar las copias a Nueva York —sede de Life— en el primer avión disponible hizo que se echaran a perder la mayor parte de los negativos, fundidos por un error del encargado. De las ciento nueve fotos que pudo realizar durante el día apenas sobrevivieron once. Once magníficas fotografías de cuerpos oscuros que corren en la claridad de la mañana, imágenes borrosas en las que se intuye el infierno que se vivió aquella mañana en las playas normandas.

El 8 de junio, Día D+2, Capa alcanzó de nuevo la playa de Omaha, allí donde cuarenta y ocho horas antes se había desencadenado el mayor desembarco de la historia. Después de dos días de lucha, la línea de frente había avanzado veinte kilómetros, por lo que la comandancia aliada estaba desembarcando sin oposición todo el material bélico necesario. Las primeras fotografías de Capa sobre suelo francés muestran un paraje desolado, donde los vehículos se mezclan con prisioneros alemanes y filas de cadáveres. Un paraje dantesco, antesala de lo que les esperaba a las tropas aliadas en las semanas siguientes.

Normandía presentaba un paisaje particular compuesto por pequeñas parcelas de tierra de labranza, delimitadas por setos o muretes, el Bocage, que dificultaba enormemente el avance aliado. Detrás de cada muro o seto esperaba una unidad alemana agazapada, por lo que el avance era lento y muy costoso en bajas. Capa, acompañado de los célebres Ernie Pyle y Charles Wertenbaker —algunos de los colegas con los que había festejado «su vuelta de entre los muertos»—, se incorporó a la 9.ª División encargada de tomar la ciudad de Cherburgo, uno de los primeros objetivos del desembarco. Unas semanas de intensos combates entre pueblos bombardeados que vieron morir a un gran número de americanos. Los tres corresponsales documentaron el costoso avance aliado, las enormes pérdidas humanas de ambos bandos y la caída de una ciudad tras otra de camino a París.

En aquella zona de Francia el colaboracionismo entre el ocupador alemán y la población francesa había sido la norma, por lo que las consecuencias de la ocupación para la sociedad civil se limitaban a la de los bombardeos aliados que habían preparado la reciente invasión. Caída Cherburgo, la siguiente ciudad fue Chartres, en la que Capa y Wertenbaker contemplaron la humillación pública de una colaboracionista francesa que, con la cabeza rasurada, es insultada por la muchedumbre mientras lleva un bebé en los brazos. Una foto muy conocida que ponía en evidencia que la resistencia francesa, por lo menos en aquellas zonas, había sido bastante escasa. Ambos publicaron más tarde un pequeño libro en colaboración, Invasion!, en el que se documentan con detalle esas semanas de avance por la campiña norte francesa.

Y tras Chartres, París. Ochenta días después del desembarco, el 25 de agosto de 1944, las tropas aliadas hacían su entrada triunfal en la capital francesa. Relatan las crónicas que fue un día de emoción, que las lágrimas corrían por el rostro de los parisinos que salieron al encuentro de las primeras tropas francesas. La recuperación de París revestía un gran significado simbólico: el final de la guerra estaba cerca. La emoción se apoderaba de todo el cuerpo extranjero, tropas y prensa, que hacía su entrada en la ciudad. Reducidas las escasas bolsas de resistencia alemana que todavía quedaban en algunos barrios, pronto comenzaron unas celebraciones que duraron semanas, días repletos de espíritu festivo que mantuvieron a muchos de los reporteros más brillantes de esa generación —Hemingway, Capa, Wertentaker, Pyle, Morris o Steinbeck, entre otros— anclados a las barras de los mejores bares franceses. La guerra todavía no había terminado, pero ninguno de ellos tenía interés en volver al frente. Ninguno, ni siquiera Hemingway —a quien su indómito espíritu casi le había costado la vida unos días antes de entrar en París, cuando decidió atacar él solo un pueblo repleto de alemanes— deseaba seguir cubriendo una guerra que se antojaba ganada.

La liberación de París propició el encuentro de Capa con sus mejores amigos de antes de la guerra, Cartier-Bresson y David «Chim» Seymour. El primero había pasado el grueso de la guerra en un campo de concentración, mientras que Seymour había sido ascendido a teniente gracias a su dedicación durante la guerra a interpretar cartografías aéreas para los aliados. Cinco años después de haberla abandonado a prisa se reunían por fin los tres en la misma ciudad y en los mismos cafés en los que se habían conocido.

No fue hasta octubre de 1944 cuando Capa abandonó París para realizar diversos reportajes fotográficos alejados de la acción bélica, encargos entre los que destaca una cobertura especial del Congreso del PSOE en su exilio en Toulouse. Acompañado de su fiel Cartier-Bresson, durante días estuvieron valorando la posibilidad de montar una agencia fotográfica cooperativa junto a Chim. Magnum nacería recién terminada la guerra.

La noticia del mayor contraataque del ejército alemán en esos momentos le sorprendió, sin embargo, en el valle del Saar, donde había acudido a documentar la carnicería en que se había convertido el lento avance del ejército aliado en la frontera con Alemania. La batalla de las Ardenas, la batalla más sangrienta de cuantas se lucharon en la II Guerra Mundial, fue un verdadero infierno bajo unas condiciones climáticas durísimas. Decenas de miles de soldados combatían apiñados en gélidas trincheras, intentando sobrevivir a temperaturas bajo cero y al ataque desesperado del último cuerpo de ejércitos alemanes, que se negaba a rendirse. Los combates eran encarnizados, con las líneas de frente siempre cambiantes, por lo que las fotografías de Capa de este mes infernal serían escasas —resultaba difícil operar la cámara con ese frío— y destinadas principalmente a documentar lo que quedaba después de que la lucha hubiese cesado en unos pueblos y aldeas arrasadas por la guerra y el invierno.

La guerra estaba sentenciada, no era necesario arriesgarse más. El avance combinado de los Aliados por el oeste y de Rusia por el este era imparable para el Tercer Reich, que se desvanecía a marchas forzadas. El imperio «que debía durar mil años» se desmoronaba bajo las orugas de los tanques rusos. Capa, deseoso de volver a París, no le veía sentido a seguir poniendo su vida en peligro en unos escenarios bélicos tan duros como el que acababa de vivir en Bélgica.

Y sin embargo, quedaba una última acción militar que quería documentar: la toma de Leipzig, la ciudad que había visto crecer a Gerda. Ni siquiera el descubrimiento de los campos de concentración —Capa siempre arguyó que por decencia hacia las víctimas no quería fotografiar ese acontecimiento— o el imparable avance victorioso hacia Berlín, ambas historias con un enorme potencial para los lectores americanos de Life, le disuadieron de participar en la toma de una de las ciudades alemanas más devastadas por los bombardeos aliados. En Leipzig apenas quedaban soldados que combatir, apenas quedaban edificios en pie. Todo era un paisaje desolado. Y, sin embargo, Capa todavía tuvo tiempo de tomar una de las fotos icónicas de la guerra. Una imagen del que fue, posiblemente, uno de los últimos hombres en morir en la ciudad, unos días antes de la rendición del Eje, el 18 de abril de 1945.

Una pareja de soldados americanos se encuentra armando una ametralladora fija en una terraza, ensimismados en su tarea. Por entonces, el grueso del ejército nazi se había rendido, los rusos habían desbaratado la última línea defensiva de Berlín y los americanos habían cruzado el Elba. El fin estaba cerca: Hitler se quitaría la vida una semana después. Pero ellos estaban allí, ajenos a lo innecesario de su acción, asegurando una posición inútil en una ciudad prácticamente vencida. Capa entró en la casa para retratarlos y se colocó a la espalda del único que se quedó a guardar la posición.

Y entonces el soldado sucumbe, justo delante de la cámara de Capa: el americano cae de espaldas contra la puerta, alcanzado por una bala de francotirador que lo mata en el acto. Una mancha oscura recorre el suelo de la habitación. Capa aprieta el obturador.

La fotografía fue publicada en Life el 14 de mayo de 1944, apenas cinco días después del final de la guerra. Según el pie de foto aquella fue una de las últimas bajas del conflicto europeo.

«Fue con certeza una fotografía acerca de la inutilidad de la guerra, ¿verdad?», inquirió un periodista que entrevistó a Capa sobre el suceso, dos años más tarde. «Así es. Pero sobre todo es una imagen para el recuerdo. Porque yo sabía que al día siguiente la gente comenzaría a olvidar».

(Continúa)

Pingback: El héroe inventado (II): España

Buenos artículos sobre Capa. Los héroes no son más que hombres que se buscan la vida, como casi todos los demás.

(una errata: la fecha de publicación en Life es de 1944, se fue el teclado un poco ;-)

Gran artículo, como los dos prececedentes. Aunque discrepo en considerar la batalla de las Ardenas como «la batalla más sangrienta de cuantas se lucharon en la II Guerra Mundial». Ni de lejos.

Es una frase poco exacta, tiene usted razón, tenía que haber especificado que me refería a la más sangrienta del llamado Frente Occidental de la Guerra, con casi 200.000 bajas en poco más de un mes. En cualquier caso, es innegable que Stalingrado o el asedio de San Petersburgo tuvieron muchas más bajas. Gracias por el apunte, me alegro de que le estén gustando los artículos. Un saludo

Pingback: El culto a la muerte, de Millán Astray a Tim Burton | Mediavelada