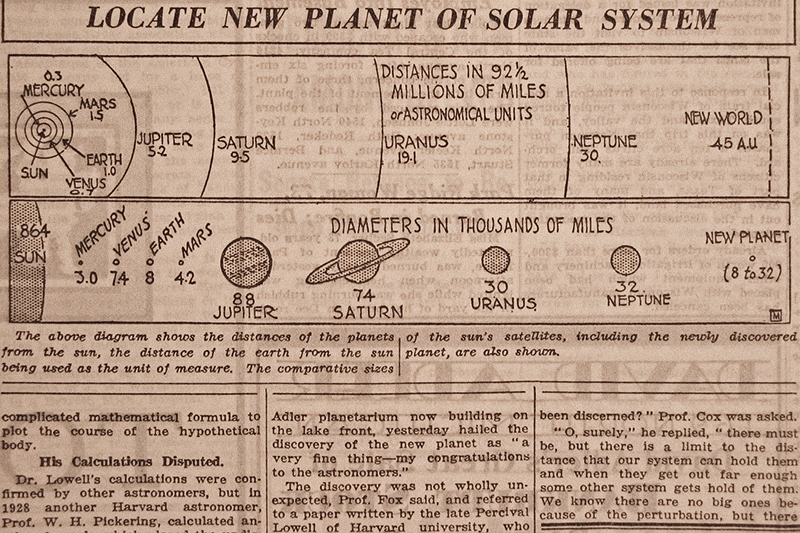

El que tiene boca se equivoca y el que tiene un telescopio, ni te cuento. Para muestra, un botón: la portada del Chicago Daily Tribune del catorce de marzo de 1930, cuando se publicó el descubrimiento de un nuevo planeta gaseoso en la periferia del sistema solar «más grande que Júpiter, el mayor miembro de la familia solar, con un tamaño mil doscientas veces el de la Tierra».

Y no solo es que fuera gigantesco; es que además los astrónomos llevaban buscando este enigmático Planeta X, que así es como lo llamaban, desde 1846, cuando el hallazgo de Neptuno reveló que otra gran masa perturbaba su órbita y que tal masa debía ser un planeta desconocido. Un detalle tonto, sin embargo, deslució poco después la fanfarria y la tirada de cohetes. El recién descubierto planeta ni era un gaseoso ni era grande ni era, mira por dónde, el planeta en cuestión. El mundo que se acababa de descubrir era uno bastante menos espectacular: Plutón.

Y Plutón al menos existe, que es más de lo que podemos decir de Vulcano, por ejemplo, el supuesto primer miembro del sistema solar, o de Neit, una luna venusina avistada decenas de veces en los últimos siglos y que hoy, sin embargo, no aparece por ninguna parte. Incluso ha llegado a descubrirse, y en más de una ocasión, que la Tierra tiene dos, tres y hasta un pequeño enjambre de lunas, o que el sistema solar cuenta con una estrella extra. La astronomía es una carrera, a fin de cuentas, y ya se sabe que las prisas son malas consejeras. Estos son, de dentro afuera, algunos de los fantasmas que acumula hasta hoy la investigación de nuestro sistema solar.

Un planeta en el infierno

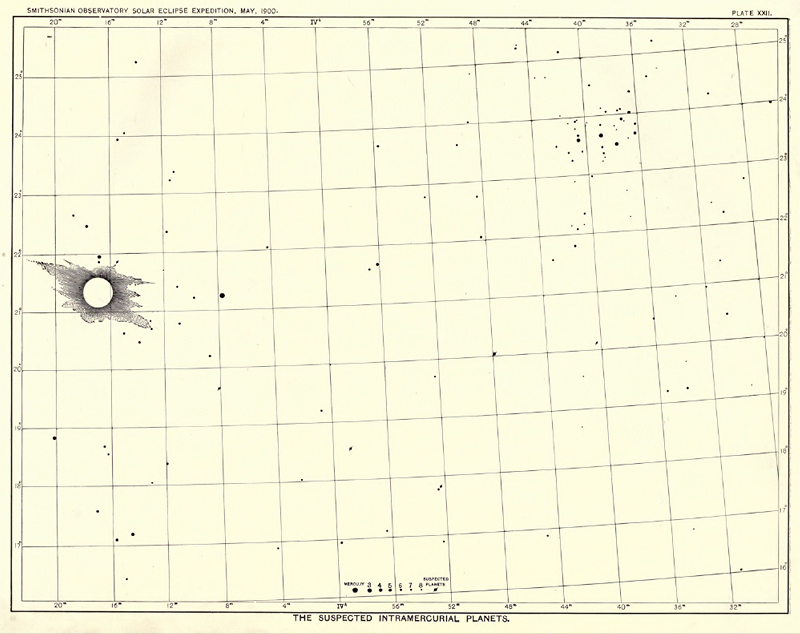

En enero de 1860 Urbain Le Verrier, un matemático y astrónomo especialista en mecánica celeste, ofició ante la Académie des Sciences Parisién el descubrimiento un nuevo planeta que orbitaba, según sus cálculos, a veintiún millones de kilómetros del Sol, lo que le convertía en el primero del sistema solar. Con la ayuda del prestigioso político y astrónomo François Arago, entonces ya fallecido, Le Verrier aseguraba haber descubierto este pequeño mundo del mismo modo que había encontrado Neptuno diez años antes: analizando las perturbaciones en el tránsito de su vecino orbital —las de Urano en el caso de Neptuno, las de Mercurio en este otro—, infiriendo de ellas el tamaño y la posición del objeto que las causaba y confirmando su existencia mediante la observación directa con telescopio, en este caso el de Edmond Modeste Lescarbault, un médico y astrónomo aficionado. Después de las críticas que recibió tras nombrar a Neptuno con su propio apellido —y la indiferencia, todo sea dicho, o no estaríamos llamando al planeta «Neptuno», sino «Le Verrier»—, el matemático bautizó su descubrimiento como Vulcano, en honor al dios latino de la fragua y los volcanes. Achicharrándose tres veces más cerca del Sol que Mercurio, parecía un nombre apropiado.

Aunque muchos también aseguraron después haber visto Vulcano directamente —entre ellos el eminente James Craig Watson, director del Ann Arbor Observatory de Michigan, que llegó incluso a confirmar que era de color rojo—, otros tanto lo intentaron sin éxito durante años, por lo que solo la irregularidad orbital de Mercurio —la precesión de su perihelio o corrimiento perihélico— avalaba realmente su existencia. La búsqueda se abandonó en 1915, cuando la relatividad general de Einstein resolvió el enigma y demostró que ninguna otra masa causaba el fenómeno. No se sabe qué vieron los que creyeron ver Vulcano, aunque lo más probable es que se tratase de estrellas o de cometas proyectados contra la corona solar.

Hemos estado a un tris, no obstante, de tener un Vulcano en el sistema solar. Hace unos meses, cuando la Unión Astronómica Internacional organizó una votación para bautizar las dos nuevas lunas descubiertas en Plutón, prescindió finalmente del nombre de Vulcano, ganador por goleada entre el casi medio millón de votantes. Aunque se dijo, y mucho, que la UAI no quería un cuerpo celeste que se denominase igual que el planeta natal de Spock en el universo de Star Trek —la causa incluso venía patrocinada mediáticamente por el actor William Shatner, el capitán James T. Kirk de la Enterprise—, la verdadera razón de su descarte fue que Vulcano ya fue el nombre de un planeta, según explica la organización en su web, «y aunque finalmente se confirmó que este planeta no existe, el término vulcanoide se sigue usando para designar a cualquier asteroide dentro de la órbita de Mercurio». Los nuevos satélites de Plutón recibieron los nombres de Cerbero y Estigia.

Bromas pesadas

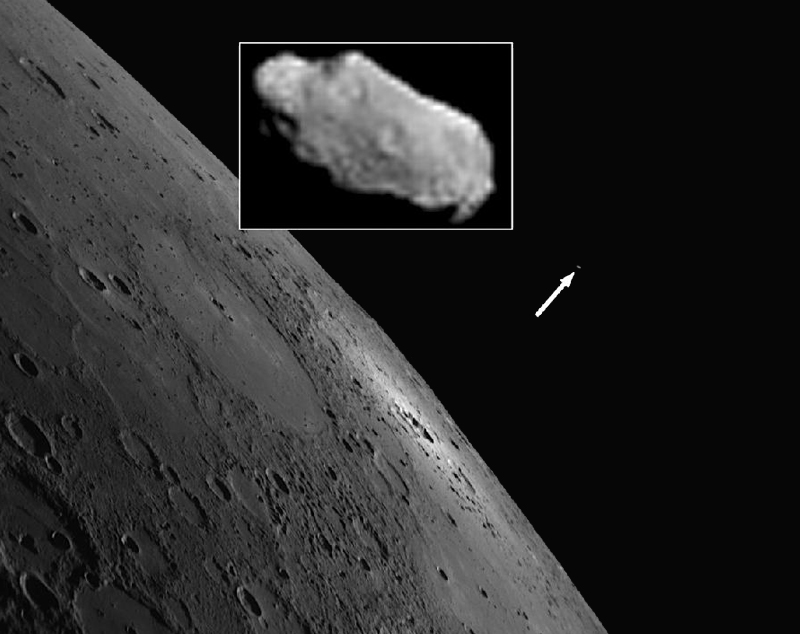

El uno de abril de 2012 la NASA publicó «la primera prueba de que Mercurio tiene un satélite natural». Era esta imagen, tomada un día antes por la sonda espacial MESSENGER.

La NASA, además, proponía bautizar la pequeña luna como Caduceo en honor al báculo alado que portaba el dios Mercurio. El único problema es que la imagen era falsa y el descubrimiento, una inocentada. Era demasiada casualidad que la casa descubriese nada tan importante el April Fools Day, el día de las bromas en la cultura anglosajona.

Como todo en astronomía, sin embargo, la jugarreta tenía su enjundia y por eso muchos cayeron. Además de la MESSENGER, hasta hoy solo otra misión, la Mariner 10, ha visitado Mercurio, y los responsables de aquella sí que creyeron haber descubierto Caduceo en marzo de 1974. Lo hicieron porque la sonda detectó una súbita emisión de radiación ultravioleta en las inmediaciones del planeta —donde podría estar perfectamente una luna— que provenía de algo moviéndose a cuatro kilómetros por segundo —una velocidad ideal para un satélite—. Poco después, sin embargo, los instrumentos insinuaron que la fuente de la radiación se alejaba del planeta y finalmente se confirmó que se trataba de una estrella binaria, Crateris 31, con un periodo de 2,9 días. Por qué emite esta radiación, eso sí, sigue siendo un misterio.

Neit, ni sí ni no, sino todo lo contrario

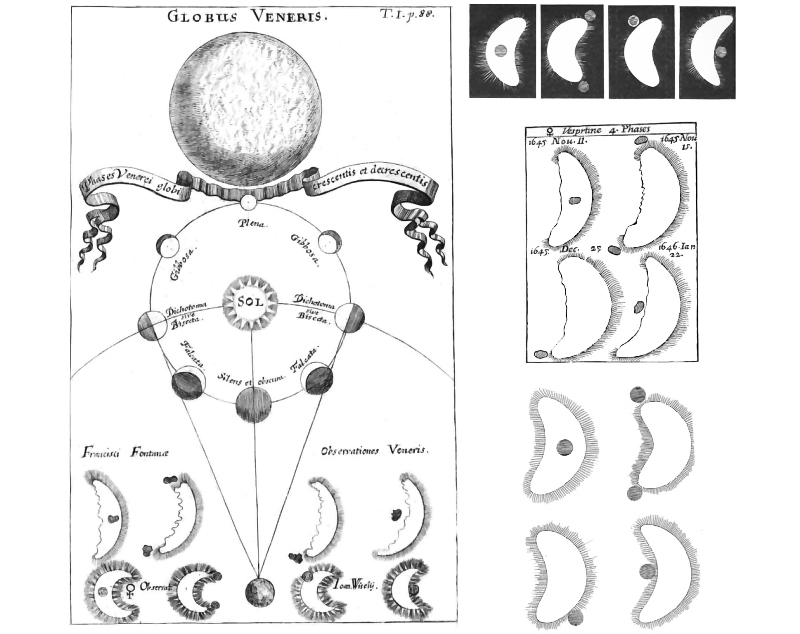

Muchos científicos han pasado tristemente a la historia por descubrir mundos que que no existen, pero los grandes nombres de la astronomía también han patinado. Ratificando observaciones previas, Giovanni Cassini describió en 1672 un gran cuerpo que acompañaba a Venus y en 1686 confirmó que el planeta tenía un satélite de un cuarto de su tamaño, lo que hacía de él una luna casi tan gigantesca como la de la Tierra. No solo fue descrita durante siglos, sino que padres de la astronomía como Lagrange llegaron a pasar de puntillas por su estudio, ya que daban su existencia por demostrada.

Pero un satélite que aparece y desaparece es, desde luego, un satélite muy raro. Intentando descubrir por qué la luna de Venus era inaccesible al telescopio de muchos —William Herschel nunca lo consiguió, por ejemplo—, un periodista y astrónomo belga, Jean-Charles Houzeau, especuló en 1884 con un teórico planeta que orbitase el Sol entre Venus y la Tierra, mucho más cerca del primero y adelantándolo cada mil ochenta días. Por esa razón Venus parecería —y solo parecería— tener una luna durante un breve intervalo de tiempo cada 2,96 años, cuando en realidad se trataría de una conjunción entre el planeta y uno nuevo que Houzeau bautizó, ahora sí, como Neit, en honor a la diosa egipcia de la guerra.

Su tesis era aparatosa pero resolvía la cuestión, ya que estos intervalos coincidían perfectamente con las fechas en las que Neit había sido observada y en las que había desaparecido durante los últimos siglos. La teoría, sin embargo, fue rebatida tres años después por la Académie Royale des Sciences de Bruselas, que analizó una por una todas las observaciones de la supuesta luna venusina y pormenorizó las estrellas con las que se había confundido, entre otras Theta Librae, Chi Orionis, 71 Orionis y M Tauri. Además en 1892 Edward Barnard catalogó una débil estrella de magnitud aparente siete —el ojo humano solo percibe hasta el seis, para entendernos— al lado de la órbita del planeta, que los observadores habrían confundido con Neit y que daba carpetazo, ahora sí, a la teoría de que Venus tiene una luna.

El problema —porque es un problema— es que Barnard erró. Los astrónomos de hoy no son capaces de detectar esa estrella ni saben qué es lo que vio Barnard para concluir que existía. Y por supuesto, sigue habiendo quien dice que se trata de Neit.

La luna de Petit, un sueño bonito mientras duró

Que la Tierra tuviera hoy un satélite natural extra no es, ni mucho menos, una idea descabellada, ya que bastaría con que fuese pequeña y rápida para que hubiese pasado desapercibida. Lo explica Julio Verne, por ejemplo, a través del personaje de Impey Barbicane en De la Tierra a la Luna: «La Tierra tiene dos lunas, aunque se piensa con frecuencia que solo tiene una. La segunda es tan pequeña y su velocidad es tan grande que los habitantes de la Tierra no la pueden ver. Fue gracias a las perturbaciones que causa que un astrónomo francés, el señor Petit, pudo confirmar la existencia de esta segunda luna y calcular su órbita. Según él, completa una revolución alrededor de la Tierra cada tres horas y veinte minutos».

En efecto un astrónomo, Frédéric Petit, anunció que había observado una segunda luna terrestre en la madrugada del veintiuno de marzo de 1846, que otros aficionados aseguraron haber visto también ese mismo día. Aunque nadie más dio por bueno su satélite, Petit estaba tan convencido de lo que vieron sus ojos que consagró su carrera a demostrar la existencia de la segunda luna terrestre y en 1861 publicó un extenso trabajo sobre las perturbaciones que causaba el satélite, según él, en nuestra luna de toda la vida, del que se hizo eco Verne en su novela de 1870. Recurriendo a este mismo principio, el astrónomo alemán Georg Waltemath anunció en 1898 que la Tierra tenía una segunda luna y un tercer grupo de pequeños satélites que él mismo había podido ver, aseguraba, con la ayuda de un telescopio. Tras él ha habido una serie de avistamientos similares, todos desacreditados.

¿Qué vieron, entonces, estos hombres? No lo sabemos, pero es probable que se tratase de satélites temporales o minilunas, pequeños cuerpos que orbitan alrededor del Sol pero que la Tierra, como los demás planetas, atrapa de vez en cuando para obligarles a describir varias órbitas irregulares antes de dejarlos marchar. Una de las minilunas más conocidas es 2006 RH120, que se convirtió en un segundo satélite de la Tierra durante más de un año entre 2006 y 2007, aunque la más recurrente es otra, 1999 JM8, que durante el siglo XX se enredó gravitacionalmente en la Tierra en más de siete ocasiones.

Según una gran simulación informática dirigida por los investigadores Mikael Granvik, Jeremie Vaubaillon y Robert Jedicke en la University of Hawaii y las conclusiones vertidas por ellos en 2012 en The population of natural Earth satellites, la Tierra debería tener en cualquier momento al menos una miniluna de más de un metro de diámetro, cuya vida media como satélite de la Tierra es de nueve meses. Lo más probable es que lo que Frédéric Petit vio el veintiuno de marzo de 1846 y después Verne citó en su novela fuera, de hecho, uno de estos cuerpos.

Faetón, el planeta necesario que nunca existió

Una ley matemática, denominada de Titius-Bode, permite conocer la distancia entre un planeta y el Sol partiendo de la posición que ocupa en la sucesión de los grandes cuerpos celestes, o lo que es lo mismo: si conocemos el número de planetas de un sistema podemos conocer las distancias que estos mantienen entre sí, y si conocemos la distancia a la que está un determinado planeta podemos conocer la posición que ocupa en la sucesión.

La ley pasó más bien desapercibida cuando se publicó en 1776, ya que según ella debía haber un quinto planeta a 2,8 unidades astronómicas del Sol, entre Marte y Júpiter, que no existía, y un noveno a 9,5, lo que parecía demasiado lejos. Cuando William Herschel descubrió Urano en 1781, sin embargo, la ley de Titius-Bode se convirtió de la noche a la mañana en un dogma científico: Urano estaba a 9,5 unidades astronómicas, exactamente donde la ecuación predecía que iba a estar el siguiente gran cuerpo celeste. Pocos años después, y animados por personalidades como Joseph Lalande y el propio Johann Elert Bode, varios astrónomos eminentes empezaron a rastrear la región del Sistema solar a 2,4 años luz en busca del quinto planeta y, bingo: en 1801 apareció Ceres, el quinto mundo, de nuevo justo donde se le esperaba.

Pero la alegría no dura en la casa del astrónomo. Solo un año después Heinrich Olbers descubrió Palas, un cuerpo que, con un tamaño parecido al de Ceres, tuvo que recibir su misma consideración, desbaratando así la sucesión planetaria. Olbers, sin embargo, cuya fe en el imperio de la ley de Titius-Bode era poco menos que ciega, afirmó que la existencia de su nuevo planeta y del anterior, Ceres, no contradecían esta ley natural, ya que ambos procedían de la destrucción de Faetón, un antiguo planeta rocoso y de grandes proporciones que orbitaba en la quinta posición, entre Marte y Júpiter. La aparición del pequeño Juno en 1804 y los descubrimientos posteriores de otros cuerpos cercanos —todos en lo que hoy llamamos cinturón de asteroides, todos considerados hoy planetas enanos— pareció corroborar la existencia de Faetón en el pasado y elevó el catálogo de planetas hasta los once miembros: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Vesta, Juno, Ceres, Palas, Júpiter, Saturno y Urano.

Pues bien: la ley de Titius-Bode es falsa, según el consenso científico que obra hoy en día, y en todo caso no natural. De hecho Neptuno, descubierto por Le Verrier en 1846, no está siquiera remotamente donde predice la ley, que muchos aducen hoy a la casualidad y otros, al imperio de fenómenos gravitatorios como la resonancia, que podría reubicar a los planetas en determinadas posiciones, pero solo aproximadamente. Y aunque el hipotético Faetón fuera ahora necesario para explicar la formación del abundante cinturón de asteroides —de hecho recibió su nombre en el siglo XX—, hoy existen pruebas de que esta masa es, en realidad, lo que queda de un disco protoplanetario o de acreción que nunca cuajó en planeta. Faetón no fue más que un sueño.

Descubriendo en falso y por partida doble

Nadie se convierte en el epónimo de un cráter lunar por nada, así que a Hermann Goldschmidt, alemán, no hay que tomarle tampoco por el pito del sereno. Entre otros muchos méritos, en 1852 descubrió en París, desde el balcón de su casa, Lutecia, el gran asteroide que visitó la misión espacial Rosetta de la ESA en 2010, y Eugenia en 1857, otro asteroide que nombró así para honrar a la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, convirtiéndolo en el primero de la historia en tener nombre de una persona real. Con más de doscientos kilómetros de diámetro, Eugenia es un asteroide tan grande que tiene su propia luna, Petit Prince, descubierta en 1998 y bautizada así en honor al El Principito de Antoine de Saint-Exupéry.

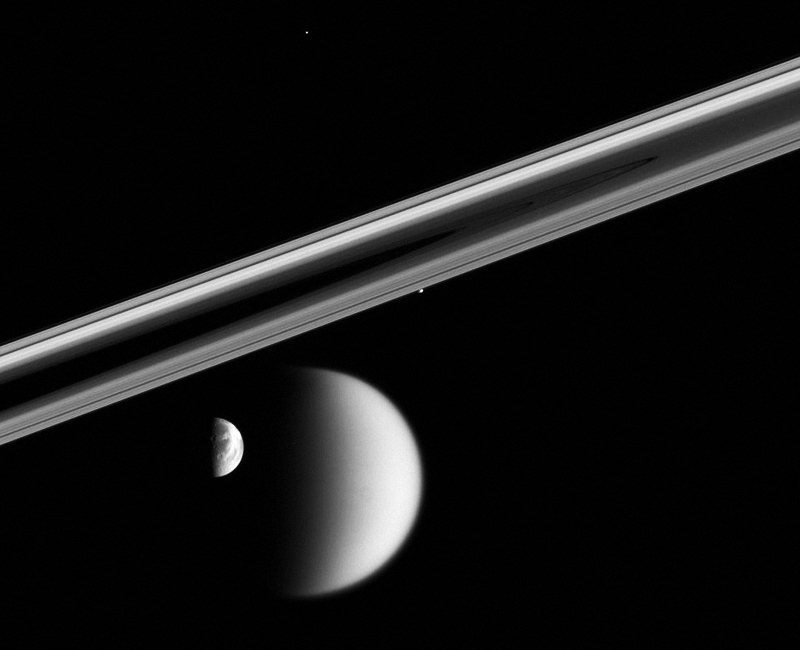

Goldschmidt, sin embargo, ha pasado a la historia de la astronomía por anunciar en abril de 1861 que había descubierto una nueva luna en Saturno, a la que llamó Quirón, orbitando entre otros dos satélites, Titán e Hiperión. Quirón, sin embargo, no existe, aunque algo tuvo que ver Goldschmidt para lanzarse a la piscina. De hecho cuarenta años después, en 1905, el astrónomo estadounidense William Henry Pickering —que había descubierto unos años antes Febe, una luna de Saturno—, aseguró que había encontrado otra más precisamente en el mismo lugar, entre Titania e Hiperión, a la que llamó Temis. Como Quirón, Temis nunca existió.

Dado que la nomenclatura mitológica grecolatina es limitada y se impone reciclar, en 1977 le dieron el nombre del legendario centauro a 2060 Quirón, un asteroide de grandes proporciones que orbita entre Saturno y Urano y pertenece, por tanto, a la categoría astronómica de los centauros. El nombre, qué duda cabe, le va mucho mejor.

El gran misterio en órbita

El Planeta X, de nombre tan dramático, es el mayor enigma del sistema solar y sin duda el más longevo. Aunque los astrónomos lo buscan desde el descubrimiento de Neptuno en 1846, cuando se descubrieron unas extrañas perturbaciones en su órbita que adujeron a la atracción de otra gran masa, el primero en llamarlo así no fue otro que Percival Lowell en 1905, cuando él mismo se entregó a su búsqueda. Aunque murió diez años después sin encontrarlo, fue su sucesor en el Lowell Observatory, Clyde Tombaugh, quien proclamó en marzo de 1930 que había encontrado finalmente el Planeta X.

Lástima que este mundo, como comentábamos al principio, no fuera el responsable de las irregularidades orbitales de Neptuno sino Plutón, el descalabrado benjamín de la familia solar que hoy ya no se considera siquiera un planeta, sino un planeta enano. Infructífera durante más de 80 años y teniendo por colofón semejante fiasco, los astrónomos respetables abandonaron la búsqueda del Planeta X, toda una fiebre del oro en el campo a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta nuestros días. Cosa distinta, claro, son los astrólogos aventurados y los amantes de la conspiración, para quienes el esquivo mundo se ha convertido en un filón, revitalizado en particular desde el año pasado. Veamos por qué.

Tras el descubrimiento en 2005 de Eris, un planeta enano más grande y más lejano que Plutón —precisamente el que propició un año después la creación de una nueva categoría de planetas enanos, los plutoides—, la fiebre planetaria se trasladó a la región transneptuniana y allí un investigador japonés, Tadashi Mukai, dijo haber descubierto un nuevo planeta grande —dos tercios más que la Tierra, el planeta rocoso más grande que se conoce— en 2008. El nuevo mundo, aseguró, tenía una superficie de hielo, hielo de amoniaco y metano y una órbita inclinada y extremadamente elíptica, lo que le acercaba a las regiones externas del sistema solar solo muy de cuando en cuando. Tenía todas las papeletas para ser, según él, el dichoso Planeta X.

Al final, por supuesto, ni Planeta X ni nada —no, al menos, que haya podido confirmar nadie aparte de él—, pero da igual: uno de los compañeros del Mukai en su investigación, el astrofísico Koh-Ichiro Morita, fue asesinado en 2012 durante el robo en su domicilio en Santiago de Chile, donde vivía como colaborador del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array —ALMA—. Y qué más quisieron, claro, aquellos para quienes los misterios no son misterios, sino pruebas. Para ellos, ahora el nuevo planeta descubierto por los japoneses es sin lugar a dudas el Planeta X, Nibiru o incluso una versión reeditada de Hercóbulus —ese que tenía que fulminar la Tierra en 1999, no sé si recuerdan—. Lo único es que la NASA, la CIA, el Mosad y quién sabe si también los pitufos makineros estarían ocultando su existencia. Lógicamente.

¿Dos estrellas en el Sistema solar?

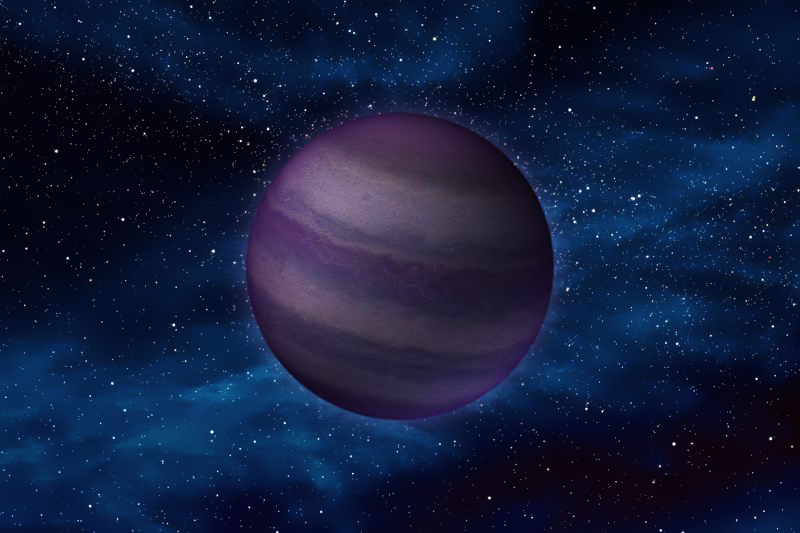

En 1999 John Matese y Patrick Whitman, astrofísicos, propusieron la existencia de un gigante gaseoso que giraría alrededor del sol a quince mil unidades astronómicas. Esto es quince mil veces más que nosotros, en otras palabras, o quinientas veces la distancia a la que está Neptuno de la estrella. Lejísimos, vamos.

En su caso, referirlo simplemente como gigante gaseoso no es un descuido, ya que este cuerpo celeste tendría aproximadamente el tamaño de Júpiter pero le superaría por mucho en masa, por lo que podría tratarse no de un planeta, sino de una pequeña enana marrón de tipo Y, las más pequeñas y frías que existen.

Como comentamos hace tiempo en este artículo, los partidarios de la llamada Hipótesis de Némesis contemplan la posibilidad de que una pequeña estrella de este tipo —llamada genéricamente Némesis por tratarse de la contraria al sol— orbitase en las regiones exteriores del Sistema solar, cuyo efecto gravitatorio explicaría la aparente periodicidad de los bombardeos de cometas —y a falta de más pruebas, solo aparente— cada veintiséis o sesenta y dos millones de años. Matese y Whitman, por el contrario, coligen la existencia de su gigante gaseoso del ángulo de entrada de estos cometas de largo periodo en el sistema solar interior y porque creen que afecta a la órbita de un remoto planeta enano, Sedna, situado a tres veces la distancia que separa a Neptuno del Sol. Por esa razón lo bautizaron como Tyche —o Tique, en su forma castellana—, diosa del destino y hermana de Némesis en la mitología griega.

Y hasta aquí, porque poco más sabemos de este enigmático cuerpo que solo con mucha precaución recibía el apelativo de hipotético en algunos manuales de astronomía y desde el año pasado, en ninguno. La razón es que, según afirmaron en 2009 los padres de la criatura, Tyche debería haber aparecido en los datos recopilados por el telescopio espacial WISE de la NASA, lanzado por aquella época, pero no aparece en su catálogo final, publicado en marzo de 2012. La enana marrón más cercana detectada por el instrumento es de tipo Y, como Tyche, pero se trata de WISE 0350-5658, a doce años luz de nuestra estrella.

Pingback: Vulcano, Caduceo, Faetón y otras pifias planetarias

Desde el principio del tiempo (del nuestro) se ha descrito, abundantemente, la presencia periódica y los efectos de la aproximación a nuestro sistema solar entre Marte y Jupiter de un cuerpo, «El Señor» (el día del Señor), acompañado de diversos acontecimientos según a la distancia de nosotros a la que pasa. Pero claro es un mito.

Muy chula la nota. Eso sí dan ganas de leer una solamente del supuesto Planeta X. El Agente Mulder que vive en mí lo pide a gritos.