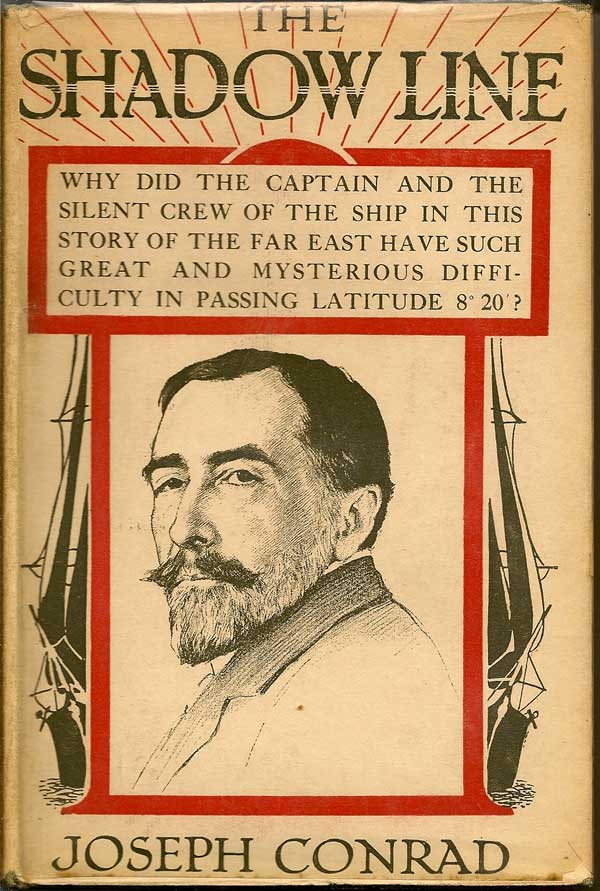

Como cualquiera con dos dedos de frente, Joseph Conrad es un tipo obsesionado con el tiempo. También con el espacio y la profundidad. Su mirada, vamos, es tridimensional. Y en todo esto, su pregunta, insistente, perseverante, con tintes neuróticos casi, de principio a fin en su vida y su obra es ¿quién está al mando de todo esto? En invierno de 1916, a la hora de escribir esta novela de menos de 160 páginas, Conrad es ya un adulto entrado en años que recuerda su juventud, y que mira la vida hacia atrás, quizás oliendo la muerte. En La línea de sombra —que en un principio se iba a llamar, precisamente, El primer mando— Conrad demuestra una hipnótica maestría en narrar, uf, eso inenarrable: una experiencia entera de vida a partir de un retazo, un episodio de juventud. Y todo emociona. Porque a todos incumbe lo que explica: la amplitud del mundo, la dureza del trabajo y los días, la necesidad de conocerse y ser sincero con uno mismo y los demás, la dignidad, la camaradería, la abrupta complejidad psicológica y la maravilla de ciertas acciones humanas. Eso incumbe hasta a los jodidos muertos, que para estarlo merecidamente antes tuvieron que vivir.

Como cualquiera con dos dedos de frente, Joseph Conrad es un tipo obsesionado con el tiempo. También con el espacio y la profundidad. Su mirada, vamos, es tridimensional. Y en todo esto, su pregunta, insistente, perseverante, con tintes neuróticos casi, de principio a fin en su vida y su obra es ¿quién está al mando de todo esto? En invierno de 1916, a la hora de escribir esta novela de menos de 160 páginas, Conrad es ya un adulto entrado en años que recuerda su juventud, y que mira la vida hacia atrás, quizás oliendo la muerte. En La línea de sombra —que en un principio se iba a llamar, precisamente, El primer mando— Conrad demuestra una hipnótica maestría en narrar, uf, eso inenarrable: una experiencia entera de vida a partir de un retazo, un episodio de juventud. Y todo emociona. Porque a todos incumbe lo que explica: la amplitud del mundo, la dureza del trabajo y los días, la necesidad de conocerse y ser sincero con uno mismo y los demás, la dignidad, la camaradería, la abrupta complejidad psicológica y la maravilla de ciertas acciones humanas. Eso incumbe hasta a los jodidos muertos, que para estarlo merecidamente antes tuvieron que vivir.

La idea del libro es plasmar ese instante de paso en el que la juventud despreocupada “alcanza la época más consciente y conmovedora de la madurez”. Ese punto de inflexión sucede cuando un joven marino cree decidir, sin motivo aparente, abandonar el mar. En ese momento se encuentra en la orilla primera de la línea de sombra. Sucede cuando un día todo va bien, y al día siguiente “todo ha desaparecido: encanto, sabor, interés, contento, todo”. Por suerte para nosotros, nuestro héroe no consigue abandonar el mar porque en su camino se cruza con el señor Giles, un viejo marino retirado que consigue embaucarlo para hacerle cumplir su sueño, olvidado en algún rincón, apartado frente al ímpetu de los quehaceres cotidianos: ser capitán.

Conrad es claro y meridiano, de una hermosísima y viva profundidad. A algunos les puede parecer un escritor, precisamente, de juventud, pero esos son los que han tirado la toalla, sospecha una, los que se han quedado varados en el enredo del desengaño y la frustración, y no miran más allá. Lo mismo que le sucede a nuestro protagonista, varado en su desencanto, sin saber la sensacional aventura a la que tendrá que enfrentarse con todo su valor y su fuerza de voluntad. Conrad nos susurra las reflexiones del joven marino, y son estas: “la voz de Giles seguía sonando complaciente, como la voz de la hueca y universal vanidad. Y ello sin que me produjera la menor irritación. No había nuevo, original, revelador que esperar de este mundo, ninguna sabiduría que adquirir, ningún placer que degustar. Todo era estúpido y artificial, como el mismo capitán Giles. Y eso era todo” , una reflexión que llega apenas horas antes de embarcarse en uno de los episodios más memorables de su vida: capitanear su primer barco y llevarlo a buen puerto. Y así lo vive: cuando tras una serie de peripecias consigue los papeles que le acreditan como capitán, “una pasión súbita, hecha de ávida impaciencia, corrió de repente por mis venas y despertó en mi una sensación de vida intensa que hasta entonces ignoraba, y que no he vuelto a experimentar después”. Esa sensación de vida verdadera, sin trampa ni cartón, en vena, que todos hemos experimentado alguna vez y que, como zombis, rememoramos y buscamos una y otra vez.

En el misterio de ese recuerdo, la mirada del adulto hacia el joven —igual en aquel invierno de 1916, y en este verano de 2013— baila entre el vértigo porque lo que tienen que vivir, y en otra sensación, más sorda y mezquina, de celos por sus ojos inocentes. Así, en La Línea de sombra, otro capitán, este de una birriosa chalupa, odia al protagonista porque siente envidia de su pasión, de su juventud, de su mirada asombrada ante el mundo. También ante su propio y flamante barco, un barco que “era uno de esos seres cuya simple existencia es un deleite objetivo. Se siente como la satisfacción de vivir en un mundo en que semejante criatura existe”, nos dice nuestro amigo. Ya dentro de la embarcación, emocionado en su propia cabina, tiene un pensamiento hacia todos los que le precedieron, y cree casi oírles, desde el más allá, susurrar “tú también. Tú también gustarás esta paz y esta inquietud, en una penetrante intimidad contigo mismo, tan oscuro como lo fuimos nosotros y tan soberano en presencia de todos los vientos y todos los mares, en el seno de una inmensidad que no admite huella alguna, que no guarda ningún recuerdo, ni lleva cuenta alguna de las vidas humanas”. El capitán, claro, somos tú y yo, y todos.

Pero en el barco todo va a resultar difícil y sufrido, y la vida de todos va a depender de su temple. Allí vive una doble lucha: “los vientos contrarios atacaban de frente y la enfermedad los perseguía por detrás”. En su desespero, sin salida, dice: “la gente tiene gran opinión sobre las ventajas de la experiencia. Pero por regla general, experiencia significa siempre algo desagradable y contrapuesto al encanto y la inocencia de las ilusiones”.

Conrad elabora unos magistrales retratos psicológicos, de un trazo, de la tripulación, una tripulación por la que nuestro protagonista acaba sintiendo honda admiración y gratitud ante su entereza frente a la calamidad y la desgracia: “me pregunto si era el temple de sus almas o la cordialidad de su imaginación lo que los hacía tan admirables, tan dignos de mi eterno respeto”.

Y es que, como marino retirado, la noción de profesión y oficio en Conrad es fundamental, y nos viene a decir que hay que saber lo que uno quiere hacer en la vida. Y aprender a hacerlo. De esa pasión vendrán buenos momentos —y otros bochornosos, inenudiblemente—, y la camaradería que solo se entiende y vive entre los del propio gremio, y las jubilosas sensaciones que, en contadas ocasiones, proporciona el buen hacer. En un momento de máxima tensión, hace confesar a nuestro protagonista: “yo era como un carpintero demente que confeccionara una caja. Aún creyéndose rey de Jerusalén, no por ello dejaría de hacer una caja razonable”. A eso se llama oficio.

En aquellos días, con casi toda la tripulación enferma, varados en alta mar, le atormenta la idea de convertir su barco en un cascarón fantasma a la deriva, lleno de moribundos y cadáveres. Al inicio de la tormenta atroz, entre tinieblas, en la noche absoluta, le parecía que “toda su vida anterior a ese día memorable estuviera ya infinitamente lejana de una juventud despreocupada, como si esta quedase al otro lado de una sombra”. Y en los momentos clave hay que estar saber estar a la altura de las circunstancias, y él dudaba: “qué inútil tratar de combatir esta sensación de algo definitivo. La calma que había caído sobre mí tenía como un anticipado sabor de destrucción”. Es entonces cuando su segundo a bordo le conmina a enfrentarse a la desgracia: “lo que necesita es audacia”, “no hay otro remedio: ¡audacia!”.

Finalmente, al conseguir llevar a buen puerto hay un breve reencuentro con el capitán Giles. Y surge una conversación corta y bella como pocas:

Nuestro protagonista: “no, no estoy fatigado. Voy a decirle lo que siento, capitán Giles. Me siento viejo. Y debo estarlo. Todos ustedes, los que se hallan en tierra, me hacen el efecto de una partida de jóvenes calaveras, que no han tenido nunca la menor preocupación en el mundo”.

Capitán Giles: “la verdad es que de nada, bueno ni malo, se debe hacer demasiado caso en esta vida”.

Nuestro protagonista: “la vida a media máquina —murmuré perversamente— no está al alcance de todo el mundo”.

Capitán Giles: “todavía deberá considerarse usted feliz si se puede mantener a esa velocidad moderada. Y todavía hay más: es preciso que un hombre luche contra la mala suerte, contra sus errores, su conciencia y zarandajas por el estilo. Si no ¿contra qué lucharía uno? Pronto aprenderá usted a no desanimarse. Un hombre tiene que aprenderlo todo. Y esto es lo que tantos jóvenes no comprenden».

Nuestro protagonista: “¡Oh! Yo no soy ya un joven”.

Capitán Giles: “en efecto —concedió— y, dígame, ¿ partirá usted pronto?”.

Valor de ley tiene poco de película favorita pero, de alguna forma, tiene ese relato hipnótico que a veces se da a la hora de explicar ese extraño cruce de caminos que se da entre los que empiezan apenas a caminar por la vida, y los que ya han recorrido casi todo el trecho. Los motivos para ver Valor de Ley (True Grit, 1969), dirigida por Henry Hathaway son siete:

1. Es una película clásica que quiere entretener sin más, un western crepuscular con todos los ingredientes imprescindibles: tiros, buenos diálogos, humor, paisaje infinitos y personas perdidas en ellos, un juicio, borrachos, hermosos caballos, casas humildes y comidas grasientas.

2. La coprotagonista (Mattie Ross, interpretada por Kim Darby) y la guionista (Marguerite Roberts) son mujeres, y eso no es nada habitual en las pelis del oeste.

3. Es la primera versión llevada al cine de la novela True Grit, de Charles Portis, un escritor que fue uno de los miembros menos conocidos del nuevo periodismo americano, pero uno de los que, según Tom Wolfe, hizo contribuciones decisivas en este movimiento.

4. Los hermanos Coen hicieron un hermoso remake en 2010, con el grandísimo Jeff Bridges de protagonista. Y es irresistible volver a ver una misma buena historia contada por otros.

5. Salen unos jovencísimos Dennis Hopper y Robert Duvall.

6. Siempre intriga el pétreo John Wayne —aquí en uno de los mejores papeles de su vida, por el que le dieron su único Oscar— y sus películas con adolescentes, como la extraordinaria The Searchers, de John Ford.

7. La música es de Elmer Bernstein, autor de bandas sonoras de peliculones como Los siete magníficos, Matar a un ruiseñor, Como un torrente, o La gran evasión.

Valor de Ley narra la historia de la relación entre Mattie Ross, una preadolescente de apenas 14 años, y Rooster Cogburn, un viejo sheriff borracho y tuerto. Mattie, —“de Dardarelle, en el contado de Yell”, no se cansa jamás de repetir, como resabiada y frágil niña que es—, acaba de perder a su padre, asesinado a manos de un estúpido al que, en su buena fe, había intentado ayudar. Deja a su madre y hermanos para acudir a la ciudad a contratar a la persona más audaz y con más agallas —Rooster Cogburn, según le insisten los del lugar, a pesar de sus infinitos defectos— para ir en busca del asesino.

Mattie es redicha, listísima, íntegra y, sobre todo, perseverante en sus ideas, y solo llora la pérdida cuando está sola y abraza el reloj de su padre. Cogburn es un pendenciero que solo tiene como compañía un gato llamado general Price, y vive en un cuartucho que le cede un simpático chino llamado Chen Lee. Es un cazarrecompensas al que ya solo le importa beber y jugar a cartas, y en principio solo quiere el dinero de la niña. Finalmente se ve embarcado en la misión de ir en busca del asesino, y de paso, descubrirá que Mattie tiene tanto valor como él. En toda la película, el pendenciero Cogburn se concede un único momento de sensibilidad, —casi apiadándose de su inocente alma por el largo y tortuoso camino a recorrer — al contemplar a la chiquilla dormir.

A sus andanzas se les une, con el mismo objetivo de atrapar a Tom Chaney, un petulante y guapetón ranger de Texas llamado Le Bouf, por el que la chiquilla siente una cierta atracción que le es extraña, dado que no soporta las maneras arrogantes del tipo.

Tras muchas aventuras (y media docena de muertos por el camino), la hora de la verdad llega, como en La línea de sombra, cuando se enfrentan a una situación límite: Mattie es apresada por la cuadrilla tarada de Chaney, y Cogburn, —y, de alguna manera, también Le Bouf— están a la altura de las circunstancias. Sin buscar recompensa alguna, lo dan todo y demuestran tener agallas y audacia.

En su austera rectitud, Mattie le ofrece lo que considera su bien más preciado y lo que cree que más necesita Cogburn: un trozo de tierra en el humildísimo panteón familiar, en una árida colina en medio de la nada, para ser enterrado en compañía cuando muera.

La camaradería, la relaciones casi filiales que se da en ciertas amistades, la necesidad de tener verdaderas agallas para hacer lo que consideras que has de hacer y enfrentarte a la vida —al inicio del camino, como Mattie, o a su fin, como Cogburn—, nos recuerda, entre praderas y montañas nevadas , el espíritu de aventura, tenacidad y valor que palpita entre las páginas de La Línea de sombra, en su paisaje de fondo de arrecifes, agua, cielo, y que siempre, siempre queremos para nosotros mismos.

Pingback: 08/07/13 – El libro y la película : La Línea de sombra de Joseph Conrad | La revista digital de las Bibliotecas de Vila-real