El mediodía de Viernes Santo se comió tarde en casa. Mientras se ponía la mesa, sonaba el telediario de fondo, y del presentador pudimos escuchar, en un momento cualquiera:

Sigue la España… nevada.

Y uno, en cuanto oyó el «ne»de «nevada», no pudo dejar de escuchar una frase que no era la dicha, una distinta, como en el niño que cree adivinar el dictado y superpone lo suyo, mentalmente, errando:

Sigue la España… negra.

«Ne» de «negra». Probablemente ambas frases no sean tan distintas en el fondo. Lo blanco y lo negro, en demasiadas ocasiones, son intercambiables: «El terror es blanco. La soledad es blanca» (lo escribió González Ruano, en su diario íntimo, a puerta gayola de la muerte). Bien podrían parecerle a alguien… negros.

De cualquier manera, la España negra o se lleva ya dentro o no se la ve por ninguna parte, lo que no quiere decir que no exista, o que sea cuestión de fe. Lo negro suele ser el espejo que le vendría bien a todo narciso, aunque no haya verdadera afición a reflejo alguno —ver al prójimo reflejado no suele importar mucho a nadie—: estamos en la era del ver a través. Lo negro en lo negro se refleja mal, de todas formas. Solo los muy cándidos o los locos parecen afines, por lo que, la verdad, los resultados suelen tener la credibilidad del muy cándido o del loco, que es poca o ninguna. Eso sí, hay que conceder que el término —España negra— no es un algo exacto, y es probable que, quien se empeñe en buscar indicios de negritud, seguramente los podría encontrar sin dar mucho rodeo bucólico o arrabalero, sino a la vuelta de cualquier esquina.

Hablar de todo esto resulta la mayor parte de las veces ocioso; no acaba de llevar a ningún sitio. Además, si no se tiene cuidado, se acaba enfangado en diatribas peligrosas que rayan lo político, y nada desearía menos con este texto, a pesar de lo citado del artículo de Del Pozo, que desde luego no se usa bajo esas directrices. La relación que hay entre la situación actual del país y del mito o concepto de España negra es la misma que entre el pescador y el río. A España, si quisiéramos calificarla con algún palabro sacado de los insondables mundos del arte, la llamaríamos grosziana, y nos acordaríamos todos con ello, seguramente, de los Disparates de Goya y del goteo diario de viñetas de El Roto. No creo que sea necesario argumentar demasiado respecto a esto. El único propósito, de ser posible, sería el de divagar, jugar un rato, para pasarlo, el rato, que es lo importante, según Baroja, hombre menos político que sentimental.

Sé que hay gente a la que esto de la España negra le parece de lo más nocivo y cosa de estúpidos. Un ejemplo insigne es Raúl del Pozo. Eso no está mal, porque sería terrible que se formase un sentir, que arraigase en nosotros ese veneno que vemos flotar en la frase nietzscheana: «El que tiene carácter tiene también una experiencia que siempre vuelve». «Vivir es ver volver», diría Azorín; según qué cosas vuelvan, le contestaría más de uno, nos devuelven un sinvivir. Pero volvamos a Del Pozo. Una de sus afiladas columnas de «El ruido en la calle», que lleva por título «Marca España», empieza así:

Émile Verhaeren y Darío de Regoyos, estúpidos autores de España negra, libro apadrinado y prologado por Pío Baroja, relataron la España del siglo XIX, hoy liquidada. Contaron los dos bribones cómo se consuela a la madre cuando se le muere un niño: «No llore, ¿no ve que los angelitos están mejor en el cielo?». Aquella España de cofradías de disciplinantes, que se azotaban hiriéndose la piel con vidrios rotos, se ha extinguido.

Más que estúpidos, Verhaeren y Regoyos son románticos, y modernos, lo que les aliña con un tono de humor que el atormentado romántico, más cándido, por sí mismo no suele tener, resultando su España más negrita que negra. Por otra parte, el tratado del consuelo que cita Raúl del Pozo no deja de ser de la familia de aquel epitafio en un cementerio francés, de un niño de seis años, del que nos habla Julien Gracq: «¡Ay, papá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, señora B…! Tales fueron sus últimas palabras. Quiera Dios sumar a nuestros días los que a él le restó»; en todos lados cuecen habas. Recuerda un poco también a aquel bohemio que, llevando el cadáver de su hijo envuelto, si no recuerdo mal, debajo del brazo, iba pidiendo, café por café, dinero para poder enterrarlo. En lo que hay que darle toda la razón a don Raúl es que con vidrios rotos no se hiere ya nadie, no sea alguna uña pintada en un bar de copas. Los gatos, como en el pecio de Ferlosio, se alargan sin cortarse con el vidrial, como la espalda de la odalisca, que corona los muros. Y, eso, los que no están a las brasas, como Baroja.

Supongo que habrá gente a la que no le haya interesado nunca mucho o no se haya topado más que de refilón con esto de la España negra, y pueda estar no entendiendo del todo lo que aquí trata de decirse, así que estará bien hacer unas aclaraciones al respecto.

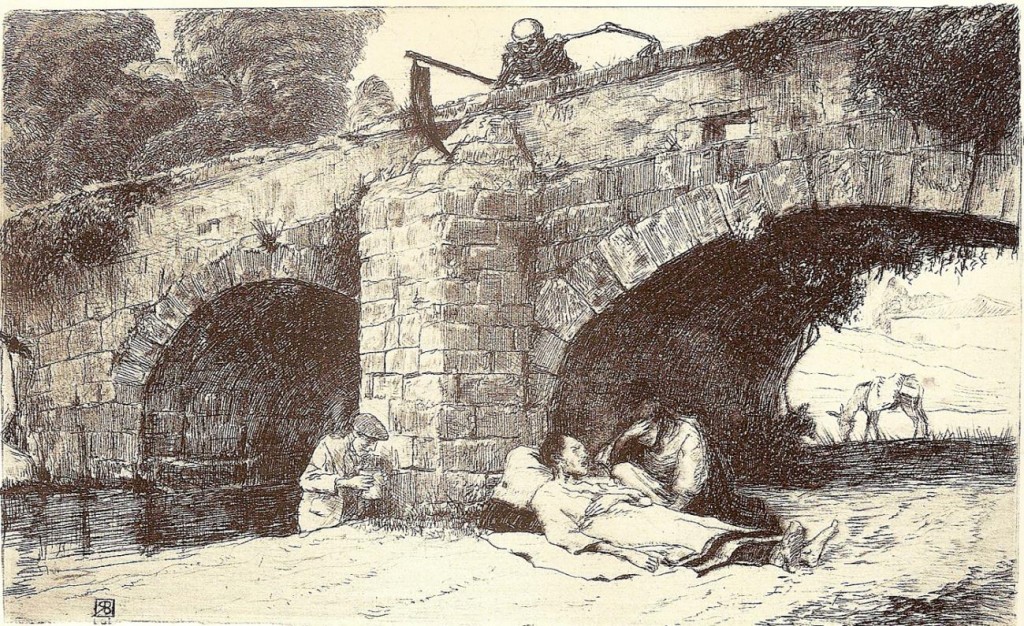

El concepto de España negra se refiere a una cierta visión de España pesimista y escéptica. Incide esta visión en lo truculento y árido de la actualidad —entendamos actualidad por, en este caso, algo perenne— del país, subrayando siempre la asociación de fanatismo religioso y miseria, que conllevan barbarie y atraso, resignación y muerte. Sin embargo, tanto como denunciar la situación se acepta la misma, por veces, como algo inaceptable pero de difícil torna, sin complacencias; de ahí lo humanísimo de muchas de sus manifestaciones artísticas y de pensamiento. El término es acuñado, se entiende que por vez primera, en el libro que se ha mencionado de Regoyos y Verhaeren, La España negra, de 1898, constituido por la traducción realizada por Regoyos de unas notas de Verhaeren publicadas inicialmente en L’ Art Moderne, junto con otras añadiduras suyas e ilustrado por el pintor con grabados y dibujos. Sobre el libro, Andrés Trapiello:

Digámoslo sin demora: estamos ante un libro fundacional. Por primera vez dos autores, uno belga y otro español, abordaban el mito de la España negra, y aunque no pretendían combatir con ese mito la leyenda negra, lo consiguieron mucho más eficazmente que todos los embajadores, cancilleres y escribanos que venían sucediéndose desde Felipe II, tan melancólicos como estériles. «Hay que mirar detrás de las puertas, señores», parecen decirnos, «las apariencias engañan, y si no engañan, mejor».

Ya lo decía el joven Odilon Redon, hermanos todos en el simbolismo: «El negro no miente».

Sin embargo, Raquel González Escribano, en su escueto y conciso La España negra, cree que precisamente la leyenda negra, auténtica losa de sepulcro, aparece en la génesis del concepto de la España negra, junto a cierta pintura española (Goya, El Greco, Valdés Leal, Zurbarán, Ribera, Velázquez y, como antecedente inmediato, el romántico Alenza, tan goyesco) y a los relatos de viajeros románticos, que de mostrarle al mundo una España jovial y luminosa acabaron en el funebrismo que da título al libro, funebrismo de aires norteños, en lo que el cándido Gautier y otros tantos ayudan a amoldar el rumbo, afrancesándolo de paso: como se suele decir, las dos caras de la moneda. Aunque no venga del todo al caso ahora, el artículo referido de Del Pozo, por cierto, parece destilar la misma creencia en una relación muy estrecha entre leyenda negra y España negra, y no en una posible puja entre ambas: «El partido de la mayoría defenderá la iniciativa para promover una imagen potente de España en el extranjero. El ministro de Exteriores, con cara de vendedor de alfombras, en vez de suprimir embajadas inventa nuevos consulados y ha reunido a los peces gordos de sangre fría, los patrones de 23 multinacionales para lanzar una sociedad que supervise y mejora la imagen de España». Desde luego es para que todos los vicecónsules se tiren dos veces al río, como hizo Ganivet. Pero volvamos a nuestros hermanos románticos y a sus tours por España, tan de moda entonces, y ahora, puesto que el sol es siempre el mismo y ruinas tenemos prácticamente las mismas de entonces y muchas más, construidas ex profeso para su ruindad. Incide en esto, en el espíritu viajero, Trapiello:

Él es un viajero, sí, pero no en pos de improntas prestigiosas. No le interesa el prestigio, sino la fuerza de las cosas comunes, aunque le lleguen sin pedigrí: un camino, un huerto, un campo de maíz, el Consistorio de una villa, una plaza mayor de cualquier parte, unos oficios, unas beatas (que trasplantó de los dulces beguinados belgas a las ásperas mesetas españolas). Sus ojos, como los de los pintores primitivos (Regoyos tiene algo de primitivo como lo tuvo el Giotto), miran por vez primera el mundo.

El quid de la cuestión, y de tantas otras.

Creo que tiene razón Andrés Trapiello, y que el asunto de la España negra estorba mucho al de la leyenda negra, y que no está arraigado el uno en el otro. Más tiene que ver con el llamado problema de España, no tan lineal como a veces se piensa, por lo demás. Pero bueno, uno es proteína para con el otro, como lo son al ratón las migas que acaban por no barrerse. A eso se le uniría el gusto romántico por el viaje y, en especial, por España, además del simbolismo, fértil en melancolías y brujerías íntimas, pintorescas, habiendo puesto verdadero empeño los franceses en ello, cum laude en la materia (los artistas españoles del fin de siglo cambian Roma por París como destino para sus estancias de aprendizaje; Regoyos va a Bélgica, donde nacen, del simbolismo de estos lares, muchas de las mejores obras del movimiento al completo), que desarrolla, Francia, decía, una vía del gusto especialmente sanguinolento desde el Barroco, contaminado por los vientos negros del norte de Europa. Suya la harían los artistas del novecientos, más o menos europeístas declarados —recordemos que de alguien que aparece a veces como de lo más cerril, Pío Baroja, decía Pla que había marcado profundamente a su generación (más joven) porque las ideas de Baroja, tan chocantes aquí en su momento, eran las de un europeo normal—, tanto los más afines al espíritu regeneracionista, como Zuloaga, Rusiñol o Romero de Torres; tanto los más ajenos a lo que vino en llamarse, Azorín mediante, noventayochismo, como Anglada Camarasa con sus sílfides castigadas a soportar, como mulas con pretensiones, el peso de la pedrería más barata y tosca. También se centrarían en temáticas similares los círculos nacionalistas, como por ejemplo el gallego Nós, que es el que más cerca me toca. Así hasta culminar el proceso y refrescarse en Gutiérrez Solana, erudito de la cuadratura del vino que le llamó, más o menos, Ramón Gómez de la Serna.

Lo que sigue lo he visto pintado en la puerta de un bar de mi barrio, y no me he resistido a ponerlo aquí, pues parece bastante apropiado:

Dijo la mosca a la rana

prefiero morir en el vino

que vivir en el agua.

«Los adelantos pueden conseguir tristezas nunca antes conocidas; ya algún pintor francés del siglo XIX nos mostró cómo la luz de una bombilla puede llegar a ser infinitamente más triste que la de un candil». Ferlosio acierta siempre. No parece del todo aplicable al caso de Regoyos —desde luego se podría, con suficientes garantías, a su La dama ante el espejo (1885)—, donde lo negro tiene, excepto en sus grabados forzosamente oscuros, unos colores vivísimos y extranjeros, estos sí refrescantes, pero sí podría ser el caso de cualquier interior de Solana, llegados a trasmano, o alguna de las calladas medias caras iluminadas de Nonell.

José Gutiérrez Solana, como se sabe, además de pintor fue escritor, no fue un pintor al que le diese por escribir de vez en cuando, o que escribiese bien y ensayase sobre la materia. Tiene, como todos los escritores, detractores y valedores. Dos de sus valedores de más empaque son el propio Trapiello, que venimos citando, y su, podríamos decir, padrino póstumo, Camilo José Cela, primero en hacer valer la figura del escritor Solana. Entre sus detractores, Ángel González García que, si bien suele ser un auténtico huracán en sus escritos arborescentes, no parece haber atinado en su visión de la escritura de Solana a la que despacha, según la modesta opinión del que escribe, a base de cañonazos en su mayor parte innecesarios, aunque sea marca de la casa. Valga como ejemplo:

Los puntos suspensivos no van con él. El suyo es un costumbrismo de sus desechos, estrafalario y bravucón. Como los mozos borrachos de las capeas, Solana no se arredra ante nada; al fin y al cabo, ya está muerto.

Muerto estaba, lo dijo él mismo, y lo subraya Ángel González, que nos alienta a separar la literatura de Solana de su pintura, de la que alaba gran parte, y a no ver una a la luz de la otra, a no contaminar su pintura con su literatura, «que la desmerece». Lleva razón, en que no hay que mezclarlas; una no son apuntes sobre la otra, ni la otra ilustraciones de la una. Ramón Gaya, valedor también de Solana, al menos del Solana pintor, remata con el párrafo que sigue un escrito sobre Solana pintor:

Solana es como una novela de Galdós de la que se han perdido o traspapelado páginas y nada concuerda ya, en donde los hechos no coinciden, no coinciden pero existen.

Solana escribió varios libros, y proyectó escribir algunos más que no llegaron a ver la luz. Sirva esto para probar la importancia que le daba al escribir, esto es, no lo tenía por afición, sino que consideraba sus libros obra. Novelas, una; colecciones de costumbrismo, estampas, impresiones, opiniones y descripciones el resto, en los que reina soberanamente un sentido anárquico de la sintaxis y un sentir que suele parecer tosco, pero que es, ante todo, muy hondo, y sutil: un sentir de artista, de artista alucinado y medio demente. La España negra es uno de los títulos del Solana escritor. Decir que Solana tenía esa España negra por orejeras, y allá adonde fuere así veía, lo que, como dice bien Ángel González, hace que Solana viaje sin salir de su habitación; tal es el caso de París. Cuando vive allí exiliado, junto con Baroja, Azorín y otros, los apuntes suyos sobre la ciudad de la luz son idénticos a los suyos sobre Madrid, y Baroja, del que decía Montherlant que andaba haciendo cumbre por los desmontes del extrarradio y las plazas industriales, describiría luego, después de haber echado buenas pestes de Solana —de todas formas Baroja, los cumplidos, si tenía alguno para alguien, se los ha callado todos— un París muy semejante al de Solana. No hará falta matizar demasiado, porque tampoco se trata de ser muy exhaustivos ni de citar y explayarse, sino de dar una idea general e intentar una propia, y haría falta mucho para escribir acerca de Solana como se merece, y de otras tantas cosas que aquí se tocan, incluso de lo principal.

Sin embargo me gustaría enredar un poco con el Solana pintor. Son sus cuadros, si abreviamos, solanescos, como son los de Goya goyescos; otra cosa no se puede decir: se reconocen enseguida. Los temas que trata son hijos de un costumbrismo muy suyo de lo más lúgubre, o, a veces, cuando el tema elegido es más tópico (algunos a los que llega pasada la moda, como vitrinas —del Museo Arqueológico Nacional—, bibelots y muñecos y peleles o autómatas, posiblemente bajo la nebulosa ramoniana) le sale el cuadro siempre menos melancólico, como a otros, que siniestro e inquietante. Todos de colores ocres, de costra ahumada, mugrosos. Pero los colores de Solana no son colores de tierra, sino colores de piel, de hombres con piel de tambor mazado; sus blancos, que no lo son nunca del todo, entre leche materna y pus; un mundo de cuartucho de curtidores. Si se me permite ser un tanto trágico, diría que dentro de las pinceladas de Solana van embalsamados olores de todo tipo, desagradables sin duda pero que no siempre nos desagradan, como el candor que desprende el sudor de una madre, incluso de una desquiciada madre de la calle, tal es la humanidad de la pintura de Solana, nada nueva, por cierto, en la tradición artística española. Es cierto que a veces las figuras de Solana pueden resultar estáticas, demasiado estáticas, como hechas de carne de momia. Habrá a quien le parezca que una puta estática, machacada, por seguir con el ejemplo, es más majestuosa que una machacada puta dinámica, y habrá a quienes les parezca un defecto grande este estatismo, una taxidermia, a los que se les podría replicar que hay animales, y faraones, que han ganado así en dignidad, por muy pantanoso que me resulte el meterme por estos derroteros.

*

Yendo hacia el salón de casa, a tomar café a media tarde, con mis padres y demás familia, oigo decir:

Si viese Juanma a la Macarena como yo la vi, lloraría. Una cabeza…, un armazón de palos y una cabeza, sin el manto. Venía el cura, echándonos amablemente: «Venga, venga, que hay que vestir, no hay nada que ver»; así está claro que no les gusta que se la vea. Pero lo visto, visto está.

Afirma Andrés Trapiello que «la España negra no hay que ir a buscarla. Está por todas partes. Y es hermosa. No hay que darle más vueltas, insiste Regoyos, harto de dar explicaciones a los que no acaban de comprender qué le encuentra a todo eso. Basta con comprenderla. Comprensión es compasión, virtudes cervantinas».

Casi podría decirse que es una cosa intrahistórica, lo de la España negra. La intrahistoria la define la Real Academia, como se verá ahora, sin olvidarse de Unamuno, de manera simple que nos valdrá: «Voz introducida por el escritor español Miguel de Unamuno para designar la vida tradicional, que sirve de fondo permanente a la historia cambiante y visible». La historia cambiante y visible, es decir, lo importante, suele ocurrir en las ciudades. Pero en este país es difícil separar dónde empieza la ciudad, o dónde acaba el pueblo; las ciudades y los pueblos suelen estar hibridados de una manera que, como en los siameses, la separación es algo fatal.

Lo que no es cambiante y visible, diríamos, se aprecia, sobre todo, en los diarios locales, que abarcan zonas relativamente amplias en las que caben, según, ciudades más o menos grandes y pueblos más o menos cativos, pequeños. Estos sufridos medios son los que se hacen eco de las cosas grandes de los sitios pequeños, sucesos, anécdotas, tejemanejes, infortunios varios, a menudo más significativas para el individuo que la historia cambiante y visible. Es imposible no acordarse, después de haber escrito lo anterior, de Luis Carandell, que en una sección de la revista Triunfo, más tarde recopilada en libro, Celtiberia Show, fue construyendo un zibaldone de la moderna España negra, a base de recopilar todo tipo de «hechos reales, a menudo acompañados de documentos probatorios, que precisamente por su carácter de objetos museables no requieren otro comentario que el meramente aclaratorio de su significado», sin moralizar sobre ninguno de ellos, ni falta que le hizo: solo a trancas y barrancas puede haber moraleja en lo que es suceso.

Dicho esto, quisiera recuperar de la hemeroteca de lo local un par de noticias que siguen frescas, no tanto porque sigan teniendo interés, que no tenían ni siquiera entonces, más allá del humano y del morboso, sino porque podrían ser de cuando son o de mañana o de pasado o de hace mucho más, si no somos demasiado quisquillosos con los detalles de temporada.

Hace 40 meses, como se indica en un foro que he encontrado ahora, al recuperar la noticia, ocurrió lo siguiente, y copio el frontispicio de la noticia, omitiendo la localización porque, aunque pudiera no parecerlo, da lo mismo:

Los quintos de X. matan a una burra a patadas y con un palo en el recto.

Fue robada de una finca y murió en la mañana de ayer abandonada y atada por el cuello a la parada del autobús.

Los dueños del animal culpan del hecho a una docena de jóvenes de 17 años que festejaban los quintos. El veterinario ha escrito un info.

Y comienza la noticia con una efectiva redacción de la escuela Solana y demoledora, que haría replantearse a Stendhal su predilección por la prosa del Código Civil:

Una docena de jóvenes de 17 años de X. mataron a una burra a puñetazos, patadas e insertándole un palo en el recto hasta dejarla reventada por dentro. Ocurrió en la madrugada de ayer, tras celebrar una noche de juerga.

Rescato un par de párrafos más, donde, más que Solana, parece que ha metido mano C. J. Cela:

Según explicó a este diario * los chicos tuvieron que entrar en su finca a por la burra. Para ello tuvieron que romper el cemento en que se asienta la puerta, toda vez que estaba cerrada con el candado, tal como su padre la había dejado. Luego la levantaron alrededor de un metro. Por ese espacio sacaron el animal. (…)

Ellos (los quintos), que no quisieron identificarse, aseguran que se encontraron a la burra sola por las calles del pueblo y que no la maltrataron. «Solo la atamos a una cuerda y la llevamos hasta la parada. No le hicimos nada». Los seis coincidieron en que cuando se la encontraron «ya sangraba por abajo« —aludiendo al trasero— y murió «porque era vieja».

No puedo dejar de agradecer, después de haber leído ese «porque era vieja”», la sutilísima razón que me dio mi padre cuando era niño, ante la muerte de la burra de mi abuelo, al poco de haber muerto este: «La burra, hijo —me confesó—, murió de pena». Pasé años contando esto orgulloso en el colegio, y más al considerarlo algo insólito, a profesores y compañeros.

Canta bien una jota de quintos extremeña, en la que desconocemos si el burro es de raza española, últimamente protegida, como fue el caso de los quintos de X.:

Acabarse la paja

morirse el burro

y caerse el pesebre

todo fue uno.

El empirismo fugaz de andar por casa indica que la noche de juerga es el detonante de las mayores atrocidades para mayor gloria de esta España enajenada de la que se viene hablando. Después de la Tomatina de Y. (omitimos, tontamente, por coherencia interna) del año pasado, fiesta que nos brinda connotaciones hasta donde a uno le pueda parecer bien, unos jóvenes muy por la mañana tiraron a un mantero de un puente abajo, de nacionalidad senegalesa o subsahariana y de edad entre los 32 y los 36 años (según la fuente que se consulte), puente donde se topó con ellos. Fortuna la suya: se ve que Caronte estaba pescando en otras aguas; igual estaba el río seco.

Por el momento no se han producido detenciones al respecto, pero fuentes próximas al caso apuntaron que un testigo presenció cómo un grupo de dos a tres jóvenes agredían a un hombre de color en el puente de La Jarra hasta arrojarlo al vacío, desde una altura aproximada de seis metros, y cómo posteriormente estos salían corriendo hacia los tenderetes de la fiesta ocultándose entre la multitud. (…)

Se desconocen los motivos por los que estas personas arremetieron contra el «mantero», si pretendían robarle o fue acto violento por pura diversión producto de la borrachera. Lo cierto es que en un momento dado, según apuntaron los testigos, estos empujaron a su víctima desde el citado puente, que tiene una altura de unos seis metros.

Dada la vuelta la tortilla: el mantero es manteado, si bien este pobre hombre lo único que lleva dentro del manto es vacío, como un fantasma de cuento, su miseria y la de todos, liviana como el aire, e igual de inabarcable. Es como para desquiciarse por completo.

Raquel González Escribano habla de seguirle la pista a la cada vez más escurridiza y ramificada España negra en generaciones posteriores: en F. G. Lorca, embrujada en palpitaciones flamencas (Romero de Torres, Anglada Camarasa); Buñuel, aunque los pudrideros de mulas, una constante, sean más bien cosa de Pepín Bello, como dice él mismo en libro de conversaciones. En cuanto al arte contemporáneo español, marcado en gran parte por la etapa franquista, ha recuperado o continuado tópicos pictóricos relacionados con la muerte, como las vanitas —Cristino de Vera, ejemplo esclarecedor, se pasó la vida pintando, en una rara especie de ascetismo puntillista, bodegones metafísicos en los que alterna péndulos, espejos, velas, relojes y calaveras—, y, por otro, la estampa goyesca de calamidades y brutalidades nacidas de la miseria moral y la devastación que siempre orbita en torno a la guerra. El grupo El Paso, germinado este en mitad del franquismo, contaba, como se ha visto, con un buen caldo de cultivo para coronas de flores de la índole tratada. El artista de este grupo en el que más evidente se hace su propensión a ahondar en la tradición pictórica e intelectual española parece que es Antonio Saura, con esas pinturas suyas que más que pinturas son dibujos, una versión bufa de un Van Gogh siempre furioso. Recuerdo la primera vez que vi un cuadro suyo, en Cuenca: impetuoso, gris y colosal, como el retrato de Alfonso XIII de Ramón Casas con el cielo todo caído encima, aplastado. Parecía haberlo pintado un hombre terrible. Luego supe que ese tipo de cuadros los pintaba tendidos en el suelo, como se tiende el mantel de un picnic, à la Pollock, y nunca he entendido del todo como se puede estar tan cabreado todo el rato durante tantos años. Sin embargo, gusta.

Como no se pretende contradecir a la autora, vamos a hablar un poco de un cuadro de Saura, de 1963, titulado Sudario (Barón). Pero antes, otra cosa. Todo el mundo recordará a Cecilia y su amable historia de la restauración del Ecce Homo de Borja. El resultado, conocido como Ecce Mono, fue objeto de análisis y comparación con mil cosas distintas, se hicieron con él memes de todo tipo: el famoso con la cara de Paquirrín, tan carnavalero, que no desentona en absoluto en esto de la España negra; grutescos cualquiera. Pues bien, lo que le vino a uno a la mente fue el cuadro del pintor, vecino, nacido en Huesca: la restauración de Cecilia parece una versión entre nabi y naïf de la postrimería de Saura. Es difícil saber si estoy incurriendo en una calamidad al incluir el salto a la fama de Cecilia en algo tan serio, porque en el fondo la España negra, si bien parece un asunto sobre todo lúdico aunque tenebroso no lo es tanto, o si, por el contrario, estoy cerca de acertar. Desde luego, con Buñuel no tiene nada que ver, pero con Berlanga bastante, y con otras comedias más o menos negras y castizas como Amanece que no es poco, La torre de los siete jorobados, El pisito o El extraño viaje tiene muchísimo que ver, y hasta podría convertirse el periplo de Cecilia en una versión del Judas de Iquino hecho sainete.

Recapitulemos. Una buena señora decide, de buena fe (nunca mejor dicho, puesto que nos aventuramos a suponer que es católica apostólica y romana), restaurar una pintura del siglo XIX, Ecce Homo, de un pintor de raigambre local, Elías García Martínez, que se ha ido estragando con el paso del tiempo en una pared del interior de la capilla de su parroquia, de su pueblo. A ella la ve el cura y otros tantos vecinos, no es ningún secreto la labor de restauración que está realizando, por amor al arte y guiada por ese instinto, tan popular y humano, de conservación de lo que es bello, de lo que estaba ahí ya. Cecilia, además, es artista, pues ella lo dice, que ha pintado cuadros, y otros vecinos lo corroboran: tienen cuadros suyos. Todo bien hasta que alguien descubre que la restauración es un estropicio y, además, graciosa, cuando no debería haber sido ninguna de las dos cosas. Y las cámaras con sus luces, como en una película de Fellini, convierten las noches en días y el pueblo, Borja, en un plató. Han llegado los medios. La historia traspasa así las lindes de lo local: primero en España y luego en el resto del mundo se vale la gente de la anécdota para convocar Juegos Florales de ingenio, de caducidad incógnita, pero que, a todas luces, teniendo en cuenta lo rápido que gira el mundo, será breve. Ella languidece, mientras asegura que lo ha hecho, como se ha dicho, de buena fe, y que a ver, que está sin terminar. Llega la piedad, pues la misericordia parecía haber estado siempre, camuflada, al acecho, y la dejan respirar. Se detiene el desasosiego. Pero vuelve Cecilia a la palestra cuando, tras la indómita cantidad de turistas, nunca vista en el pueblo hasta entonces (muchos de ellos, por cierto, probables aspirantes a los laureles de los Juegos Florales, aún en boga), la Iglesia decide cobrar por la visita a la capilla donde se encuentra la pintura, y así conseguir financiación para sus quehaceres.

Por otro lado, la burocracia y las diferentes abstracciones representadas en diversos representantes de distintos ideales discuten y estudian lo que ha de hacerse y quién ha de correr con los gastos de lo que decida hacerse, según lo cual se hará algo o nada u otra cosa, mirando de reojo por dónde sopla el viento. El párroco, exultante, se deja entrevistar escuetamente en televisión, pues no habían visto, se recalca, tanto interés nunca. Ante ello, Cecilia se plantea denunciar, ya que el maná no ha caído esta vez del cielo, y a nadie le vienen mal unas pesetas, más si provienen del esfuerzo propio. Luego, tengo que reconocer que no sé muy bien qué pasa, algo de una agencia de publicidad y no sé qué más, aunque quizá debiera informarme, pero, en fin, ya parece suficiente. Podría ser de risa, pero no lo es, y, de serlo, será una risa de lo más nerviosa.

Por si alguien se lo pregunta, el gran premio de los Juegos Florales lo ganó el que dio nombre a la criatura, el Ecce Mono:

¡Intelijencia, dame el nombre exacto de las cosas!

Por otro lado, el jefe del Departamento de Pintura del Siglo XIX del Museo del Prado, Javier Barón Thaidigsmann declara que «el peor enemigo del arte no es el tiempo sino el tratamiento erróneo por parte de falsos profesionales», y que «un mal restaurador hace más daño que una legión de malos historiadores». Por suerte, dice, en el Museo del Prado tiene muy buenos restauradores.

*

Profetiza, o más bien constata Raúl del Pozo en el artículo que venimos mareando que «llegó la maldición gitana de Cánovas: es español el que no puede ser otra cosa», y más de uno pensará como él, no sin razones poderosas, que sería un reto discutir. Llegados a este punto, casi podemos decir que la España negra ha sido negocio de cándidos, románticos melancólicos y locos. A pesar de ello, o precisamente por ello, se nos presenta, así, una triste paradoja: solo los cándidos, los románticos melancólicos o los locos parecen poder alegrarse de haber nacido aquí. Es de justicia recordar las palabras infantiles y honestas del loco Solana, que hay que proteger de cualquier lectura maliciosa, más allá de lo que le concierne a su persona: «Uno solo puede vivir en España; fuera le falta a uno algo. Hay que ser ante todo español, porque eso es lo mejor».

Imagen de portada: Jean Laurent

Pingback: 01/08/13 – Bagatelas sobre la España negra | La revista digital de las Bibliotecas de Vila-real

La España negra existe,antropologicamente nos define y da lugar a la Leyenda negra cuya razón de ser se sustenta en la Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias del dominico B.de las Casas ampliamente difundida en su tiempo por toda Europa y que por si misma justifica la merecida fama que los españoles tenemos.

Lo de la «conquista» fue una barbarie en toda regla, viene mucho a cuento porque, de las atrocidades cometidas, hay un compendio grosso que han sido escritas, casualidad poetica, por muchos españoles horrorizados.

Conservo en la memoria un intercambio de ideas con unos turistas que me decian «ah ya, dejate de…, pero es que eso paso hace muchos años y ahora culpame a mi por tu retraso»; coartadas insulsas o chabacanismos altaneros aparte, veo que no hay un serio y sentido examen de conciencia en torno a lo que paso. Bastaria con un «lo siento, fue una verguenza que aun me perturba», pero esa otra actitud repetida hasta el cansancio me demuestra que hay errores que no se ven o no se quieren ver. A los alemanes aun les tiene sin sueño lo del holocausto, hay mucho examen de conciencia en torno a lo que paso. Estoy seguro que esa rigurosidad analitica con que viven y esa comprometida responsabilidad colectiva les ha llevado, sin culpas pero con memoria responsable, a ser una vez mas los dueños de Europa, que no del mundo.

¿Pero cómo voy a sentir que los abuelos de los abuelos de los abuelos de mis abuelos descubrieran un nuevo continente y declararan la guerra a los que allí vivían?

¿Cómo me va a perturbar algo que pasó hace quinientos años?

¿Acaso alguna guerra en los siglos doce, trece, quince, etc no era una barbarie? ¿Hay alguna guerra que no lo sea?

¿Se deben disculpar los italianos a los tunecinos por arrasar Cartago? ¿Los mongoles por arrasar Asia y parte de Europa? ¿Disculparse unos chinos a otros por la Rebelión Taiping?

Hay mucha gente como usted que tiene una enorme facilidad de ver las cosas que pasaron en el siglo X o XV con el prisma del s. XXI, facilidad y ligereza, claro.

Seguro que si, mi estimado hispano, seguro que si. Le deseo lo mejor, que España retome su camino natural. Muchos aca esperamos tener a ciertas «empresas» (de emprender, a buen entendedor) españolas ya solamente en el archivo de la infamia.

Eso de que a nadie le perturbe una matanza de hace, digamos, 500, 100 o 50 años es para hacerselo ver de cerca y en HD. Supongo que el sufrimiento es el mismo mas alla del tiempo, el hecho de que la injusticia y la infamia de la humanidad permanezcan demuestra que el tiempo probablemente no importe, sino mucho mas la motivacion tan intrinseca del ser humano a cagarse en los vivos y en los muertos que le rodean.

Que yo sepa jamas le pedi a algun español que se disculpara por las vejaciones cometidas por sus tatarabuelos, lo hicimos como colectivo al gobierno español de aquel entonces cuando se celebraban los 500 años de saqueo, torturas y matanzas perpetradas; fuimos y no hubo respuesta, tan solo un monton de sandeces y coartadas estupidas y cavernarias, y asi seguimos…

Para necedades y memeces ya tenemos a nuestros politicos, no necesitamos que un necio de un reino internacional nos la venga a dorar, con esa gente mejor ni contar. Al estimado al que no le conmueven las matanzas historicas o las injusticias mundiales, por eso de no coincidir con su horizonte existencial; de repente, podria conmoverle esto: las riquezas robadas que su clase gobernante dilapido a tono con una ineficiencia y una corrupcion galopante en un pasado remoto…, pues eso, que ha vuelto a suceder, obra de la casualidad historica supongo. Sus mismos gobernantes a quienes historicamente nunca les importamos un chichinabo demuestran el mismo tipo ejemplar con su propia y adorada gente, mira que casualidad. No me alegra en absoluto, mas alla de que mis tatarabuelos hayan sido muertos, explotados o vejados por sus tatarabuelos mi estimado, porque años de historia me han enseñado que la miseria humana no se la merece nadie.

Pingback: El bosque del lobo (Pedro Olea, 1970)