Hay muchos puticlubs, pero ninguno es el de Junta Larsen. Ni el de don Anselmo. La literatura está plagada de prostíbulos que solo son eso, prostíbulos, hombres, mujeres, mala música, olor a desinfectante. En cambio, las «casas» de Junta y don Anselmo representan complejos símbolos, además de burdeles. En realidad, son utopías, hasta que un día se desmoronan, como todo lo bello. Si solo fuesen prostíbulos, tal vez siguiesen abiertos, como todo lo atroz. Cuando Juan Carlos Onetti y Mario Vargas Llosa publican en los años 60 Juntacadáveres y La casa verde, respectivamente, están en algún sentido fundando algo parecido a una «literatura de prostíbulo», que, como el nombre indica, no tiene demasiado que ver con los prostíbulos —que hacía mucho tiempo que aparecían en la literatura universal— pero sí con su metáfora. La modernidad y grosería del capitalismo había producido, para aquellos años, una época grotesca de gloria y desgracia, placer e inmundicia, esplendor y ocaso, simultáneamente. Y los burdeles de Vargas Llosa y Onetti reflejaban ese escenario, tratado por el particular estilo de cada autor. Hay una variante de la modernidad en estos libros, imposible de desligar de la decadencia, que crece sobre una voz que escucha en su cabeza el protagonista, a menudo un individuo enigmático, oscuro, sin pasado, o en todo caso con un oscuro pasado. Esa voz dice: «¡Funda un prostíbulo, che!».

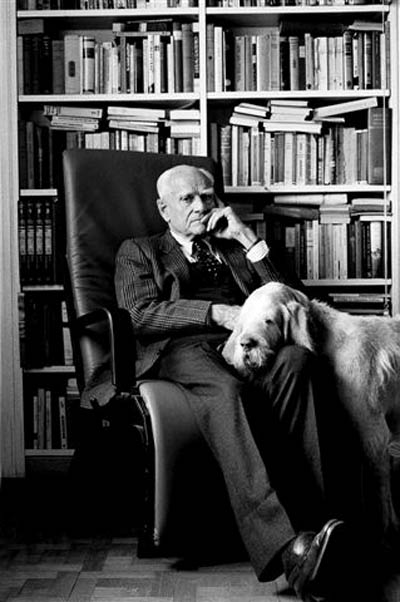

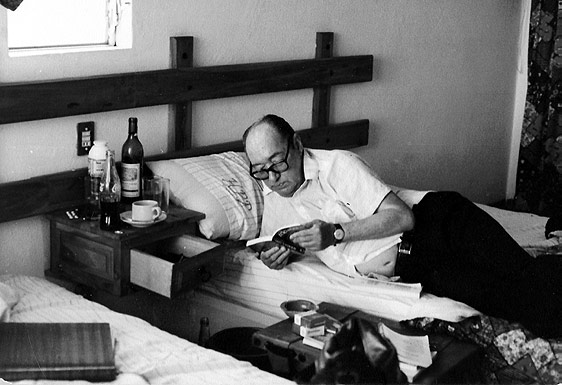

Nunca estuvieron tan próximos Onetti y Vargas Llosa como en estas novelas. A menos que demos por cierto esa historia que relata el primero sobre su dentadura, cuando en cierta ocasión Ramón Chao, acreditado por la televisión francesa, se desplazó a Madrid con el equipo de producción para entrevistar en su casa al novelista uruguayo. Una de las chicas que acompañaban a Chao se quedó clavada en la puerta del dormitorio, que es donde el novelista lo hacía todo, incluido el recibimiento de las visitas. «¿Se fija usted en que tan solo tengo un diente? —observó Onetti—. Pues debo decirle que yo tengo una dentadura perfecta, pero se la he prestado a Mario Vargas Llosa».

Eligen el burdel para desentrañar bajo techo, desde cierta perspectiva de la libertad, y al mismo tiempo la opresión, los huecos sórdidos y marginales de la realidad. Ahí, en ese espacio cerrado, también se gestan los sueños y las frustraciones de una sociedad. Porque de eso van la literatura y la vida: aspiraciones y fracasos, promesas y conflictos. El prostíbulo solo es, en ese contexto, una herramienta para ejercer el relato de la metáfora de una época. Otros prefieren el viaje, o la familia, o el crimen, o la metaliteratura. Ellos eligieron el puticlub y con ese mueble, como diría Anne Sexton, hicieron un árbol.

Naturalmente, el prostíbulo estaba en la historia de la literatura mucho antes de que llegasen Vargas Llosa y Onetti. No inventaron nada. El burdel ya poseía un status, digamos, que lo convertía en un espacio de sumisión, habitado por seres que se degradan, pero a la vez de rebeldía, en el que se busca cambiar el orden de las cosas. El puticlub es un tópico, después de todo, de la modernidad. En la literatura, pero también en el arte. Ahí están las pinturas de Forain, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso. Grandes autores antes que los latinoamericanos escribieron de burdeles, y bien. Zola es el novelista de las clases bajas, las tabernas y los prostíbulos. Y los hermanos Goncourt, y Huysmans, y Sue, y Balzac. No quiero hacer una lista, pero cómo no citar el capítulo 15 de Ulises, donde Joyce traslada a Stephen y a Leopold hasta el burdel de La Bella Cohen. Alberto Moravia se cansó de escribir de prostíbulos y prostitutas. De su novela La vida interior, el magistrado de la ciudad de Aquila, Massimo Donato Bartolomei, apodado «el secuestrador de hierro», ordenó en 1979 confiscar todos los ejemplares de las librerías. Después de leer el libro en una noche febril, se sentó y redactó la orden de secuestro nacional: «El libro, sin valor científico ni artístico pone de relieve la acentuada y desagradable obscenidad profundamente ofensiva de la sana moral con un muestrario sin confines de perversiones sexuales y de erotomanías desenfrenadas, acompañadas por un persistente y desagradable lenguaje de prostíbulo».

No entenderíamos En busca del tiempo perdido sin el burdel de Jupien, trasunto literario de Albert Le Cuziat, erudito y amigo de Marcel Proust, con cuya ayuda económica adquirió el Hôtel Marigny para convertirlo en un prostíbulo. Y no solo eso: Proust le regaló las sillas, los sofás y las alfombras de casa de sus padres para amueblar el local. Acabó arrepintiéndose, como recoge en la novela: «Apenas los encontré [los muebles] en la casa donde esas mujeres los utilizaban, todas las virtudes que se respiraban en el cuarto de la tía en Combray volvieron a aparecérseme, torturadas por el contacto cruel al que las había abandonado sin defensa. No habría sufrido más si hubiese hecho violar a una muerta». La vida de Proust está muy vinculada a los burdeles. En una carta a su abuelo, en 1888, Marcel confiesa: «Querido abuelito: Quiero pedirte, por favor, la suma de 13 francos […]. Te diré por qué. Tenía tanta necesidad de ver a una mujer para poner fin a la mala costumbre de masturbarme que papá me dio diez francos para ir al burdel. Pero primero por la emoción rompí una escupidera, tres francos; segundo a causa de esa emoción no pude joder. Por lo tanto, estoy en el mismo punto de antes, esperando tener lo antes posible diez francos para liberarme….»

Podríamos seguir citando novelas y autores, pero hoy no tengo el día. En todo caso, creo que no hallaríamos nada igual a Juntacadáveres ni La casa verde. Nada. Tal vez, parecido. Pienso en Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia, El lugar sin límites, de José Donoso, El zorro de arriba y el zorro de abajo, de José María Arguedas, Pantaléon y las visitadoras, del propio Vargas Llosa. Novelas semejantes, probablemente, pero distintas.

Los habitantes de Santa María y Piura arrastran una existencia gris y mortecina, anclada en el tranquilo ayer, cuando irrumpe la figura del forastero metido a proxeneta, dispuesto a sacarlos del atraso. También el proxeneta es una metáfora, como Mourinho, o Giuseppe Grillo. Es el deseado, la posibilidad de una esperanza. En este contexto, el prostíbulo que proyectan representa el cambio, la modernidad, la luz. Hay otra forma de interpretarlo, obviamente. El fogonazo inesperado que emite el puticlub, en una sociedad clavada en el tiempo representa también la oscuridad y el declive, la degradación máxima.

El Junta Larsen que irrumpe en Santa María, desde Rosario, acompañado de tres prostitutas, no tiene mucho que ver con ese don Anselmo pletórico, indescifrable, que asoma un día por Piura, para levantar «la casa verde». No hay dos individuos, íntimamente parecidos, que no sean a la vez dos mundos opuestos. El entusiasmo de don Anselmo, su deseo de construir algo grande a partir de la nada absoluta, contrasta con el desaliento de Junta. La grandeza de Larsen es su mediocridad, su calzado gastado, su traje repetido, su óptima preparación para la derrota, pese al sombrero. Actúa como si se hubiese tomado muy en serio ese consejo que Leopold Bloom extiende en Ulises: «Lee tu propio obituario, dicen que vives más. Te da nueva sabia. Un nuevo contrato vital».

Atrapado en un fracaso previsible, tras una estancia en la cárcel, descubrió un día que «había nacido para realizar dos perfecciones: una mujer perfecta, un prostíbulo perfecto». Después de años esperando los permisos, cuando al fin el concejal Barthé convence a los ediles conservadores para sacar adelante el proyecto, Larsen ya «estaba viejo, incrédulo, sentimental; fundar el prostíbulo era ahora, esencialmente, como casarse in articulo mortis«. Onetti lo retrata siempre de negro exhaustivo, para enriquecer la metáfora del individuo esperado. En una prolongación natural de su figura, el prostíbulo es un lugar decadente y mortecino. Ni siquiera tiene nombre. Es «la casa». A veces «el prostíbulo». En algunas ocasiones, «la casa de las persianas celestes», para subrayar no obstante la proximidad inverosímil a lo paradisíaco. Larsen sobrelleva, de hecho, el apelativo de «Juntacadáveres», pues sus prostitutas —metáforas a su vez— ya «no tienen 15 años y están vestidas como para enfriar a un chivo». En la novela, alguien en algún momento le llama «filatelista de putas pobres», y saca así su retrato perfecto.

Onetti confesó en una entrevista cómo surgió la idea que inspiraría al personaje: «El modelo estaba siempre en una zona no exactamente de prostíbulos sino de eso que llaman dancing, en ese momento se ubicaban en la calle Rincón y 25 de Mayo, ahora están en el puerto, ¿verdad? Bien. Entonces un día yo estaba en la mesa de uno de esos boliches y un tipo abre la puerta y le pregunta al mozo o al patrón: ‘Che, ¿vino Junta?’, ‘No, todavía no vino’. Yo me quedé cavilando con el hombre. Entonces hablé con el mozo, le dije: ‘Qué nombre raro… ¿quién es Junta?’ ‘No’, me contestó, ‘le llaman Junta porque le dicen Juntacadáveres. Ahora el hombre está en decadencia y sólo consigue monstruos, mujeres ya pasadas de edad o de gordura o de flacura’».

Don Anselmo y su puticlub compiten en otra categoría. No hay, en apariencia, ramplonería ni decadencia en La casa verde. Él aparece caracterizado por su fortaleza física y su carácter emprendedor, y su burdel es un espacio saludable, en el que se organizan animadísimas fiestas, a pesar de emplazarse en pleno desierto. Si Larsen tiene ojo para los monstruos, don Anselmo posee un afinado sentido de la empresa, y convierte el local en un oasis que crece, al que se acude con devoción para constatar el milagro del espejismo. Cada piedra añadida, cada teja o madera es «automáticamente pintada de verde», y cuando parece que el edificio está culminado, él construye una segunda planta, y después una tercera. Quiere tocar las nubes.

Cada autor construye la metáfora a su estilo. De ahí unos resultados tan opuestos. Aunque solo en la forma. Ambos tiraban del Faulkner que llevaban dentro, que habían tratado de lavar con otros autores, pero cuyas manchas, cuando te caen encima, no se quitan jamás. Es lo bueno y lo mano de Faulkner: no se va. Hay un cierto hilo que ata a los dos escritores. Incluso la historia los liga, llegado el momento. La novela de Onetti apareció en 1964, y dos años después publicó la suya Mario Vargas Llosa. En 1967 concurrieron a la primera convocatoria del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. 13 críticos de toda América Latina valoraron un total de 17 obras. Declararon ganadora a La casa verde, y finalista a Juntacadáveres. Tiempo después, bromeando, Onetti atribuía la victoria final de Vargas Llosa precisamente a que el burdel de La casa verde era mejor que el suyo. «El mío no tenía orquesta», decía.

Es la guerra

La apertura del prostíbulo adquiere el cariz de proeza en ambas historias. Su irrupción sacude y transfigura el entorno. No solo porque se transforma el espacio —en el caso de Piura «esas tranquilas calles provincianas se poblaron de forasteros» apenas de un día para el otro— sino porque el cuerpo social se quiebra en dos, y se inicia una bella lucha contra lo que una parte de los habitantes considera un antro de perversión, la posibilidad del fin. La metáfora apocalíptica, siempre incumplida, es otra contribución a la sospecha de que los puticlubs de Anselmo y Larsen, pese a la prostitución, tal vez ni siquiera sean puticlubs.

La llegada de los proxenetas favorece la entrada en escena de sus antagonistas: los sacerdotes. En la literatura de prostíbulos, el clero siempre está al cabo de la calle, en parte como resultado de los vínculos históricos entre religión y sexo. Junta Larsen halla su contrapeso en el padre Bergner, y don Anselmo, en el padre García. Ambos sacerdotes se arrogan la defensa de la moral y se echan al pueblo sobre los hombros, para conducirlos a la salvación. La pugna es a muerte, titánica, y los curas la plantean en términos definitivos: el Bien contra el Mal, y sálvese quien pueda.

En un plano secundario, fríamente, se mantienen las prostitutas, como si la prostitución no fuese demasiado con ellas. «Ellas». A menudo son solo un pronombre personal. Después de todo, en la misma línea que los prostíbulos son mucho más que prostíbulos, las prostitutas son infinitamente más que prostitutas. En cierto nivel narrativo, ni siquiera son prostitutas. María Bonita, Irene y Nelly representan en realidad la frustración del sueño del enriquecimiento del hombre moderno que Onetti aspiró a escribir en Juntacadáveres. En La casa verde, ellas ni siquiera son denominadas prostitutas, sino «habitantas». Pero ya hemos dicho que no estamos ante novelas de prostíbulos, a secas. Ni siquiera hay sexo. Es decir, hay mucho sexo, pero no se narra. Para qué. No es necesario. Basta suponerlo. ¿Qué podría aportar a una metáfora sobre la vida una escena explícita? Esa es la literatura de verdad, la que no necesita escribir de algo para dejarlo claro, la que detalla lo inexistente.

Pero como decía, todo lo bello se esfuma. Nos pasa a diario: instalados en lo mejor, tal vez creyéndonos felices, nos cae encima un jarro de agua fría que nos recuerda que a nosotros nos pertenece, en el fondo, la infelicidad. El prostíbulo de Larsen apenas resiste 100 días el acoso. Después de tres meses, Junta abandona Santa María, cumpliendo la promesa de fracaso que lo perseguía. De poco o nada valió contar con el respaldo de los poderes establecidos. El tiempo congelado en el que lo envuelve Onetti hace que parezca, sin embargo, que dio servicio varios siglos. Junta soñó por un momento con la victoria imaginando que el prostíbulo se confundiría con tantas cosas que formaban la fisonomía de la ciudad: la rambla, los puestos de fruta y verduras, las líneas de ómnibus… «De aquí a dos meses les importará tanto como visitar al doctor o al peluquero», vaticinó al poco de abrir, sin fe en su pronóstico. Ese sueño murió enseguida. Hasta María Bonita intuyó, el mismo día que llegaba a Santa María, que el negocio moriría pronto, porque «cruzamos el pueblo en el coche y todo estaba cerrado y no se asomaba nadie ni para insultar».

Los sermones de Bergner, aludiendo a las estatuas de sal y las lluvias de fuego, y los anónimos de las mujeres pías de Acción Cooperada, empezaron muy pronto a minar la credibilidad de la casa y el sueño americano de Junta. No eran anónimos insultantes, pero sembraban el miedo en la población con cierta eficacia: «Tu novio, Juan Carlos Pintos, estuvo el sábado de noche en la casa de la costa. Impuro y muy posiblemente ya enfermo fue a visitarte el domingo, almorzó en tu casa y te llevó a ti y a tu madre al cine. ¿Te habrá besado? ¿Habrá tocado la mano de tu madre, el pan de tu mesa? Tendrás hijos raquíticos, ciegos y cubiertos de llagas y tú misma no podrás escapar al contagio de esas horribles enfermedades. Piensa en esto y busca la inspiración salvadora en la oración». Así se escribió la historia del prostíbulo, hasta que un domingo la autoridad militar se presentó con una orden de cierre firmada por el Gobernador.

El burdel verde de don Anselmo aguanta mejor la ofensiva. Todo parece en calma mientras el proxeneta salido de la nada construye una misteriosa casa. Pero un día llega a Piura un envío de media docena de camas, seis lavabos, seis espejos y seis bacinicas. Las sospechas se disparan. El padre García expresa en la misa del domingo que una «agresión moral» se cierne sobre la ciudad. No se engaña. Al poco empiezan a llegar también las «habitantas». El final se demora, pero el burdel está sentenciado. Cuando un oscuro secreto de don Anselmo sale a la luz, una muchedumbre colérica, provista de antorchas, se dirige a la casa verde y la quema. Años después vuelven a levantarla, pero ya no será aquel puticlub que ardió en el incendio, en luminosa metáfora. La belleza solo lo es a condición de que un buen día se extinga.

Pingback: Aquellos sí eran puticlubs

Pingback: Aquellos sí eran puticlubs | Descartemos el revólver

Pingback: Aquellos sí eran puticlubs

Pingback: 22/04/13 – Aquellos sí eran puticlubs | La revista digital de las Bibliotecas de Vila-real

Pingback: Aqueles si eran puticlubs | Probemos con veleno

Muy buen artículo.

Sin pretender entrar en competición de erudicciones recuerdo otra obra (teatral) donde el burdel es el centro de la trama: «El balcón», de Genet. creo que ahora que parece que se cae el tenderete de la transición española repasarla vendria bien, por aquello de las analogías.

Pingback: Aquellos sí eran puticlubs

Al fin y al cabo los burdeles han estado siempre muy presentes en nuestra historia lo que hace lógico que también lo estén en nuestra literatura, al menos aquella que trata de acercarse a la realidad que vivimos o que estamos viviendo

Yo creo que hay que aceptar nuestra historia tal y como es, con las cosas políticamente correctas y las que no son tanto, y es que hay que reconocer que los puticlubs siempre han formado una parte importante de la sociedad, aunque no se hayan visto nunca con buenos ojos.