«Probablemente, este mensaje no será encontrado nunca. Si, por coincidencia, alguien lo encuentra, me gustaría que me respondieran. Tengo 21 años. Viajo a bordo del SS Jane, un barco Liberty. Volvemos a casa con soldados que lucharon en la guerra. Pero el mar está revuelto, así que no llegaremos a tiempo y celebraremos la Navidad en el Pacífico. Solo soy un simple americano que aprecia la vida y la felicidad. La amistad es lo único que prometo a cambio. Dios bendiga a quien encuentre esta carta. Frank Hayostek».

«Probablemente, este mensaje no será encontrado nunca. Si, por coincidencia, alguien lo encuentra, me gustaría que me respondieran. Tengo 21 años. Viajo a bordo del SS Jane, un barco Liberty. Volvemos a casa con soldados que lucharon en la guerra. Pero el mar está revuelto, así que no llegaremos a tiempo y celebraremos la Navidad en el Pacífico. Solo soy un simple americano que aprecia la vida y la felicidad. La amistad es lo único que prometo a cambio. Dios bendiga a quien encuentre esta carta. Frank Hayostek».

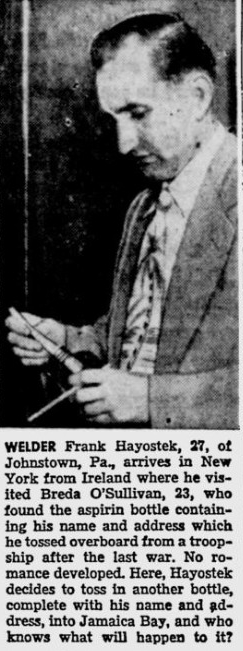

El mensaje, garabateado en un trozo de papel dentro de un bote de aspirinas, fue lanzado al mar en 1945. Aquellas palabras huérfanas surcaron tempestades y cielos abiertos hasta que, una mañana de agosto, el diminuto bote se encalló entre las rocas de la Bahía de Dingle, en el condado de Kerry (Irlanda). Breda O’Sullivan, de grandes ojos azules y familia de rastrillos y granjeros, caminaba cerca de la costa, cuando su perro divisó un tesoro medio hundido en la arena. Breda era demasiado joven como para no creer en los milagros, lo suficientemente adulta como para alimentar los sueños.

«Querido Señor Hayostek. He encontrado su nota. Vivo en una granja, en la dirección que figura arriba de esta carta. En la mañana del día 23, fui a dar una vuelta por la playa. Vi que mi perro desenterraba un frasco. Al principio no me lo creía. Pero le diré algo sobre mí. Cumpliré 19 años el próximo noviembre. Soy alta, delgada y tengo ojos azul oscuro de irlandesa. Yo no quiero ninguna recompensa porque fue una grata sorpresa. Le deseo mucha suerte. Su cariñosa amiga, Breda».

Breda y Frank se escribieron cartas durante 13 años. Aquellos completos desconocidos estiraban las palabras hasta casi tocarse con los dedos, pero el momento de conocerse se atrasaba. El año pasado, los periodistas Peter Mulryan y Liam O’Brien, de la radio irlandesa RTÉ, viajaron hasta Philadelphia para conocer a la familia de Frank Hayostek. Allí, su hijo Terry les enseñó una amarillenta pila de papeles atados: más de 70 cartas que Breda mandó a Frank.

«Octubre de 1946. Te mando una foto, no es muy buena. No soy una actriz de cine, pero no estoy mal. Junio de 1947. Querido Frank, mencionaste la posibilidad de trabajar del otro lado del océano. ¿Por qué no Irlanda? Febrero de 1948. He recibido tu regalo, no se cómo agradecértelo».

Frank ahorró durante años 80 dólares al mes para comprar un billete de avión hasta que, por fin, en 1952, siete años después de haber encontrado dueño a aquel gesto de fe, o de esperanza, viajó hasta Irlanda.

Pero entonces llegaron esos vampiros que se alimentan de vidas ajenas: los periodistas. América estaba viviendo sus felices 50. Elvis Presley llenaba los oídos, las faldas eran cada vez más cortas, los trabajos más fáciles, mejor pagados y los americanos sorbían a sorbos el optimismo porque habían sobrevivido a la mayor masacre del mundo Occidental. Y allí estaba aquella historia idílica, un regalo intacto para los buitres de la plumilla y la cámara. Una inyección de ese nuevo mundo donde todo —hasta el amor después de océanos— era posible.

Cuando Frank aterrizó en las heladas colinas de Irlanda, se encontró con un ejército de simpáticos reporteros. En cada encuentro, en cada gesto, cada paseo, allí estaba el micrófono dispuesto. Una de aquellas periodistas contó que Breda se había lanzado al agua embravecida para rescatar la dichosa botella. Que casi se había ahogado por culpa de aquel estúpido cachivache y ella, claro, se ofendió muchísimo. En cambio él, contaba mucho después su hijo, disfrutó con aquellos 15 minutos de fama. Siempre hay dos tipos de personas, los que actúan y los que observan.

Cuando Frank aterrizó en las heladas colinas de Irlanda, se encontró con un ejército de simpáticos reporteros. En cada encuentro, en cada gesto, cada paseo, allí estaba el micrófono dispuesto. Una de aquellas periodistas contó que Breda se había lanzado al agua embravecida para rescatar la dichosa botella. Que casi se había ahogado por culpa de aquel estúpido cachivache y ella, claro, se ofendió muchísimo. En cambio él, contaba mucho después su hijo, disfrutó con aquellos 15 minutos de fama. Siempre hay dos tipos de personas, los que actúan y los que observan.

En una de las últimas cartas, cuando su amante de papel estaba a punto de llegar, Breda le escribió, algo nerviosa: «Los periódicos irlandeses están contando nuestra historia. Y yo me siento un poco criminal, porque le prometí a la agencia de noticias que solo se lo contaría a ellos, a nadie más. Ten buen viaje». El culebrón se seguía con interés en el viejo y el nuevo mundo. Pero antes de que nadie pudiera anunciar o invitar la boda de aquel cuento, Frank volvió a casa. Los periódicos de la época recogen la noticia:

«Frank Hayostek creía que para encontrar su verdadero amor debía lanzar botellas al mar con su nombre y su dirección y esperar una respuesta. Hasta la fecha, ya ha lanzado 11 botellas. Pero solo ha recibido dos respuestas. Una era de una mujer holandesa que le pedía cigarrillos. La otra, como ya les conté y como habrán leído, de una chica irlandesa del pueblo de Lispole, en el Condado de Kerry. Ella le escribió y él se subió a un avión para verla. ‘Pero después de la primera semana ella se volvió fría’, dijo Frank. ‘Ni siquiera me dejaba besarla. No le gustaba la manera americana de ver las cosas. Demasiado rápido’, describió. ‘Ella y su familia se levantaban a las cinco de la mañana y llevaban a las vacas hasta el campo. Y preferían eso a América'».( Alburquerque Journal, 11 de septiembre de 1952).

Muchos años después, Peter Mulyram, el periodista antes citado, descubrió tres cartas apartadas del montón de los recuerdos. En una de ellas, Frank le confesaba a Breda que se había casado y divorciado años antes, pero le pedía una oportunidad. Ella le contestó que un católico nunca se divorcia y que no la engañara, que ella valoraba la religión más que cualquier otra cosa en el mundo.

No hay final feliz. El soldado valiente no soportó madrugar, ni aquel olor a vaca irlandesa. Ella, la joven soñadora, se agarró a un Dios para escapar del hombre. Ambos volvieron a casarse, el mismo año, en 1959. También murieron el mismo año, en 2009. Pero a pesar de tantas coincidencias, nunca volvieron a encontrarse.

Pingback: Amor embotellado

«Ambos volvieron a casarse». ¿Ella se había casado antes de 1959?

Por lo demás, curiosa historia.

Gratuitísimos palos al gremio periodístico. Debe ser que ahora está de moda.

Salvo ese «los americanos sorbían a sorbos» (?), apañado relato.

De gratuitos nada, y de merecidos, todo.

Hola, L&L, tienes razón en lo de «sorber a sorbos». Si hay próxima vez, prometo mejorar estos pequeños errores, perdona. Y en cuanto a los ataques, soy periodista y creo que falta mucha autocrítica en la profesión. Ojalá estuviera de moda.

:D

L&M, lo que está de moda es la crítica por la crítica.

La envidia española, vamos.

Supongo que usted sea Shakespeare.

Fijarse en ese insignificante fallo de nada, es absurdo. La cosa es criticar.

Gran relato y gran mano izquierda para contarlo.

Enhorabuena.

La historia es bonita y en mi opinión, está muy bien contada. La crítica al periodismo es necesaria, como a cualquier otra profesión. Si no, al final, uno/a acaba creyendose demasiado perfecto e importante que llega a pensar que él/ella nunca comete errores. Enhorabuena por encontrar una historia tan bonita y original y por contarla con la suficiente calidad como para que muy pocos se fijen en los errores.

Me ha encantado la historia. A pesar del final, creo es muy romántica.

Si no hubiesen periodistas en la historia, quizás habría final feliz…

Pingback: Una recomendación personal: | Vidapixelada

Lo que me ha dejado en el sitio… ahí tirado y releyendo una y otra vez hasta grabarlas «…estiraban las palabras hasta casi tocarse con los dedos…».

Que recuerdos mios guardo en esa frase… de cuando mi mujer y yo, hace ya 18 años y de novios nos escribíamos casi todos los días… me ha gustado la historia… mucho.

No creo que la culpa de que no acabasen comiendo perdices fuera de los periodistas. Más bien parece que Frank era un poco pulpo y a Breda le apetecía algo más reposadito. Eso es lo que cuenta María en su estupendo relato. Y lo de sorber es un fallo muy menor, típico de las facilidades de revisión que proporciona el procesador de texto, que sólo puede importarle a un buscador de minucias.

La última frase es un orgasmo literario.

Pingback: Amor desenamorado - Anexa Consultoría

Pingback: Las corrientes marinas – Jot Down Kids