—“¡Dios mío, no dispares!”

Fueron las últimas palabras que “Soapy” Smith pronunció en su vida. Ni el tono suplicante ni la alusión al Creador le sirvieron para salvarse. Tampoco fue de gran ayuda el rifle Winchester —un 44 largo— que llevaba consigo. Nunca había sido un hombre propenso a rogar ante sus enemigos, pero en aquel su último enfrentamiento —el histórico tiroteo de Juneau Wharf— las cosas se le volvieron en contra. Suena un disparo. Soapy Smith queda tendido en el suelo, inmóvil. Nunca volvió a levantarse. Había una bala en su corazón y un papel en uno de sus bolsillos, una nota que decía: “La gente está furiosa. Si quieres hacer algo, tienes que hacerlo ahora”.

Durante veinte años Soapy Smith había estafado, robado y amenazado. Había llegado a controlar los bajos fondos de ciudades enteras y su nombre había ido de “saloon” en “saloon”. Había sido el rey en el estado de Colorado, durante sus más gloriosos años como criminal. Pero aquel día, en los muelles de Skagway —una pequeña ciudad de la fría Alaska, a miles de kilómetros de la sureña Georgia donde había nacido treinta y siete años antes— su carrera terminaba de un balazo. Era el final de uno de los más famosos delincuentes del Salvaje Oeste, el “rey de los timadores de la frontera”. El ocho de julio de 1898 moría el hombre, pero nacía la leyenda.

Un muchacho de buena cuna

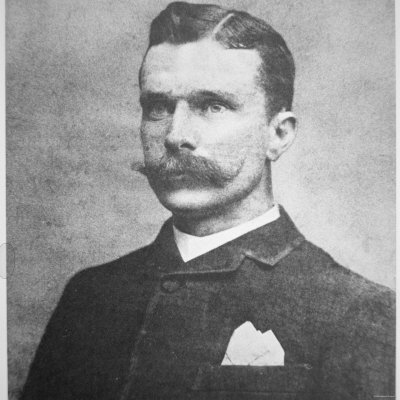

Las fotografías que nos han llegado de famosos criminales del “Far West” nos los muestran, a veces, como hombres toscos de facciones irregulares y hechuras patibularias. Son imágenes que a veces nos hablan de bandidos crecidos en la miseria, curtidos en condiciones extremas: tipos con aspecto extraño y la cara marcada por su pasado. Individuos que bien podrían haber aparecido en algún “spaghetti western” encarnando todos los estereotipos del forajido de la frontera. Pero hubo notables excepciones a esta regla y no todos aquellos bandidos eran sujetos de aspecto rudimentario. De hecho, algunos de los peores criminales del “salvaje Oeste” tenían una fachada pulcra y presentable, especialmente para aquellos tiempos que corrían. Algunos incluso podrían haber pasado por médicos, abogados, y hasta por escritores. Tal era el caso de Jefferson Randolph Smith II. No era un hombre que pareciese recién salido de entre los arbustos: quienes lo conocieron lo describían como bien vestido, bien educado y con un hablar pausado “de suave acento sureño”. Su estampa desprendía un inconfundible porte burgués. No hubiese costado mucho trabajo hacer creer que alguna de sus fotografías retrata a un inventor o a un cronista literario de las leyendas del Far West. Pero no: él no fue un cronista del Far West, él fue una de esas leyendas.

Nació en 1860, en el seno de una familia adinerada de Georgia, lo cual explica aquella aureola de hombre de mundo que nunca perdió por completo. Su abuelo era un típico terrateniente del sur, propietario de diversas plantaciones de algodón. Su padre ejercía como abogado. Así pues, el pequeño Jeff vino al mundo con el porvenir aparentemente asegurado; era un niño con sirvientes y cucharilla de plata. Sin embargo, desde el momento mismo de nacer su destino estuvo marcado por el capricho de los dioses. Su existencia estuvo marcada por el conflicto ya en el principio: fue comenzar a vivir y el tumulto comenzó a agitar su entorno. Un acontecimiento histórico iba a torcer el destino de su familia cuando apenas había cumplido unos meses de edad: siete territorios algodoneros del sur del país —entre ellos su Georgia natal— decidieron independizarse de los Estados Unidos y formar una Confederación por separado. Aquello terminó derivando en una guerra civil entre los estados unionistas del norte y aquellos rebeldes confederados del sur. El conflicto se prolongó durante cuatro años: mientras Jeff aprendía a hablar y a caminar, su adinerada estirpe apoyó con entusiasmo la causa sudista. No obstante, la guerra no iba a favorecer los intereses familiares: en 1865 el general Robert E. Lee rendía su ejército confederado de uniformes grises ante los azules del general Ulysses S. Grant. La rendición aconteció de manera elegante: Lee capituló para evitar que la sangría se prolongara innecesariamente y su rival Grant, en contra de la costumbre establecida, se negó a tratar a Lee como a un traidor vencido. Es más, le permitió conservar su espada y su caballo. Una paz entre caballeros que no sin embargo no podía cicatrizar las heridas recién abiertas.

La Unión venció y los territorios del sur se vieron obligados a permanecer dentro de los Estados Unidos de América. Los terratenientes algodoneros que se habían alineado con el bando perdedor se encontraban con una nueva situación; ahora las cosas ya no se hacían a su dictado. Aquella derrota tuvo un efecto demoledor sobre el estatus de la familia Smith: su antigua posición fue resquebrajándose y durante los años siguientes sus problemas económicos se incrementaron. Mientras el joven Jeff iba entrando en la adolescencia, el patrimonio dinástico terminó de venirse abajo. Finalmente, cuando él tenía quince años, su otrora adinerada familia tuvo que reconocerse en la ruina. Sus padres decidieron que resultaba imposible continuar en Georgia, así que la familia se mudó a Texas para comenzar una nueva y más modesta vida con ayuda de familiares que tenían allí.

Los Smith se establecieron en la ciudad de Round Rock, en las cercanías de Austin. Su madre comenzó a regentar un pequeño hotel y Jeff la ayudaba en tareas de toda índole. No obstante, siendo hijo de abogado, nieto de un terrateniente y habiendo recibido una esmerada educación, su familia confiaba sin duda en que estudiase y se hiciese un hombre de provecho. Pero él descubrió que no estaba muy de acuerdo con el plan. En Round Rock, el muchacho se encontró con un ambiente muy distinto a aquella pomposidad casi aristocrática de los ricos algodoneros rurales de Coweta County, el pizpireto y tranquilo rincón de Georgia en el que había pasado su infancia. Texas no era Georgia, desde luego. El “estado de la estrella solitaria” al que acababan de mudarse se encontraba en plena ebullición: un territorio enorme y árido pero perlado de animadas ciudades que atraían a lo mejor y también a lo peor de cada casa. Jeff comenzó a deambular por las calles en compañía de su primo y de su hermano pequeño Bascomb. Allí vio cosas cosas que sin duda nunca hubiese soñado contemplar en su Coweta natal. Sin ir más lejos, entró por primera vez en contacto con el mundo de los forajidos del Oeste… y lo hizo por la puerta grande. Siendo apenas un quinceañero, contempló cómo el legendario forajido Sam Bass —uno de los criminales más buscados del país, autor del más grande asalto que jamás hayan sufrido los ferrocarriles de Union Pacific— era abatido a tiros por un Texas Ranger. Ya por entonces Sam Bass era un hombre de leyenda y su caza se convirtió en un verdadero acontecimiento, profusamente reflejado en la prensa. Y el chaval había estado allí, lo había visto con sus propios ojos, a escasos metros. Aunque solo fuese como espectador, Jeff Smith hacía así su entrada en la leyenda del Salvaje Oeste.

Pero el factor que más contribuyó a acentuar su desprecio por la ley y por el sistema fue seguramente la debacle económica de su familia. Ahora los Smith regentaban un hotel, pero en Georgia habían sido unos potentados y su nivel de vida —aun siendo todavía bueno para la época— había decaído bastantes estratos. A ojos suyos, el viejo microcosmos de los algodoneros esclavistas se había esfumado y su familia bien podía lamentarse de que los días dorados en que formaban parte de la aristocracia sureña eran como un sueño del pasado. Jeff probablemente se preguntaba por qué debía seguir los pasos de su padre, y más cuando en Texas había entrado en contacto con la calle para descubrir que si eras lo bastante listo existían buenas maneras de hacer dinero rápido sin tener que trabajar. Cuando su madre murió, el inquieto adolescente sintió que ya no tenía demasiados lazos que lo mantuvieran en el hogar familiar. Se marchó para hacer las cosas a su manera. Se convirtió en un delincuente.

La Banda del Jabón

Terminó estableciéndose en Denver, la capital y ciudad más poblada del estado de Colorado. Todavía era muy joven, pero había adquirido ya una considerable sabiduría callejera y no tardó en ponerla en práctica ejerciendo como timador. Sin embargo, muy desde el inicio quedó patente que no iba a convertirse en un timador cualquiera. Era inteligente, carismático y tenía cualidades de líder: siendo apenas un veinteañero formó una disciplinada banda de embaucadores que actuaban bajo su dictado con bastante éxito. Inicialmente se dedicaban a asuntillos de poca monta: ejercían como trileros en las esquinas, montaban partidas amañanadas o perpetraban pequeños timos de esos que pueden ejecutarse rápidamente con ayuda de un gancho para después huir rápidamente del lugar. Llegaban, se quedaban con el dinero de algún inocente y se esfumaban en un abrir y cerrar de ojos.

Pero Soapy era imaginativo y los timos convencionales pronto se le quedaron cortos. Ideó la estafa callejera con la que se ganaría su histórico apodo: “Soapy”, que viene a significar “jabonoso” o “enjabonado”. El joven Jeff Smith se hacía pasar por un vendedor ambulante de jabón, uno de muchos que pululaban por las calles del salvaje Oeste: se plantaba en mitad de la calle, colocaba su puesto y comenzaba a cantar las virtudes de aquellas pastillas que tenía amontonadas sobre un mostrador. Después, para estimular a los compradores, ofrecía un suculento premio: en los envoltorios de algunas pastillas añadía “golosinas” en forma de papel moneda. Después mezclaba los jabones premiados con el resto, de manera que convertía aquella venta en una especie de lotería. Así, algunas pastillas de jabón contenían un dólar, otras contenían cinco dólares, y el premio gordo era un billete de cien dólares (que en aquella época equivalían a varios miles de euros actuales). Atraídos por la posible recompensa, algunos se acercaban y compraban. Siempre había un «comprador» —en realidad un gancho, compinche de Smith— que muy contento aireaba unos dólares encontrados en la pastilla que acababa de adquirir. Entonces los transeúntes se lanzaban en tromba a comprar más jabones, a menudo llevándose varios de golpe, con la esperanza de hallar el billete de cien. Pero Smith estaba muy experimentado en hábiles juegos de manos y distribuía las pastillas “premiadas” únicamente entre unos clientes determinados: los miembros de su banda. Nunca un auténtico comprador se llevaba un premio, ni siquiera de un dólar.

Al final, cuando ya quedaban pocos jabones, siempre se daba la circunstancia de que el premio gordo todavía estaba por salir. Smith anunciaba que los cien dólares no habían aparecido pero que, ante la demanda suscitada por las pastillas restantes, iba a subastar el resto de las existencias entre los más interesados. Así podía vender los pocos jabones que quedaban por un precio muy elevado. Ni que decir tiene que los cien dólares no estaban allí: cuando algún “primo” le pagaba —por ejemplo— cincuenta dólares para hacerse con unos jabones que teóricamente contenían un billete de cien, Smith le entregaba unos jabones que no tenían ningún premio. Después se esfumaba rápidamente. Repitió aquella estafa una y otra vez con mucho éxito. En los bajos fondos de Denver el truco se hizo rápidamente célebre, pronto el nombre de “Soapy” Smith se convirtió en el más respetado entre los timadores de Colorado e incluso de otros estados. Su banda fue bautizada como Soap Gang, la “banda del jabón”.

El jefe criminal de Colorado

La estafa del jabón demostró ser particularmente lucrativa, pero solo fue el principio de una cadena de ventas de “droguería creativa”. También empezó a ofrecer supuestas medicinas chinas que eran simples mezclas de hierbas hervidas que no tenían efecto ninguno… aunque se rumoreó que un hombre había matado a su caballo al darle de beber uno de aquellos remedios para intentar curarlo de una enfermedad equina. Cuando Soapy acumuló dinero suficiente compró un “saloon”, el Tivoli Club, que convirtió en su cuartel general y en el que ofrecía alcohol, mesas de juego y los servicios de señoritas de compañía. Más tarde adquirió también una oficina en la misma calle, desde la que podía organizar estafas más complejas en un entorno más formal y muy distinto al ruidoso puterío del Tivoli Club. Cada vez ganaba más dinero y se hacía con locales comerciales de diversos tipos que sirvieran como tapaderas para sus timbas de juego ilegal, que a menudo estaban amañadas.

También empezó a usar el dinero de las estafas para sobornar a agentes de la ley, jueces y otros cargos públicos de Denver, incluidos el jefe de la policía y el propio alcalde. De este modo se garantizó que el brazo de la ley no tocase a los miembros de su banda, que podían actuar por toda la ciudad con total impunidad. Denver se convirtió en un lugar poco propicio para realizar inversiones, al menos si uno no quería terminar siendo estafado, porque Soapy organizaba toda clase de tinglados cada vez más enrevesados: montaba subastas falsas, firmaba ventas de propiedades inexistentes, construía una especie de oficinas de turismo ficticias donde ofrecía billetes de tren falsos, etc. Refinó sus actividades hasta el punto de abrir un negocio de inversión bursátil en el que ponía a la venta acciones aparentemente muy prometedoras… de empresas que ni siquiera existían. Lo dicho: si uno tenía dinero y quería perderlo rápidamente Denver era el lugar indicado, todo por obra y gracia de Soapy Smith. Hacia finales de la década de 1880 ya ejercía un fuerte control sobre el mundillo delictivo de la ciudad. O dicho de otro modo: estableció un territorio propio. Había dejado de ser simplemente un timador para convertirse en un auténtico pionero de los gangsters: su poder criminal en Denver se parecía al que tiempo más tarde empezarían a acumular, por ejemplo, los mafiosos italianos recién llegados a América. Era el amo de las calles. La policía no tocaba a sus hombres. Y si los policías efectuaban alguna detención de miembros de la Banda del Jabón para mantener un paripé de legalidad de cara al ciudadano, los jueces se encargaban de dejarlos salir a la calle al instante. Soapy Smith era aparentemente intocable.

Además sabía cómo ganarse el favor de mucha gente y no escatimaba dinero en asuntos de caridad o financiando alguna obra social, como la edificación de una iglesia. Mantenía una imagen de patriarca que se preocupaba por los suyos: tan pronto pagaba el entierro de una de sus prostitutas como ayudaba económicamente a algún subordinado o amigo que estuviese pasando por aprietos. Era como un Al Capone del Far West: unos lo veían como un granuja, otros como un benefactor. Cierto es que en la lucha por el control de la ciudad no le faltaban rivales, como Lou Monger, otro jefe criminal local que tenía su cuartel general en el lujoso Elite Saloon y que había tenido que ceder la primacía ante la llegada de Soapy. Monger no consiguió recuperarla mientras Soapy estuvo allí (aunque sí lo haría después de su salida definitiva de la ciudad).

Se decían muchas cosas sobre Soapy Smith. Se sabía que siempre iba armado y que le gustaba jugar al poker. Circulaban rumores que contaban cómo había acabado a tiros con algún que otro pistolero que sus enemigos habían enviado para asesinarle. Fuesen ciertos o no estos rumores, lo cierto es que su figura inspiraba miedo y su transición de timador a gangster le dio una mayor repercusión pública de sus actividades. Incluso la prensa local empezó a hablar de él, hasta el punto de que se prestó a conceder alguna entrevista. No le veía nada malo al hecho de ser jefe de una red de estafadores: “considero más honesta la vida de estafador que la del político medio”. No obstante, cuando la prensa local destapó sus sobornos a las autoridades y sus estrechos contactos con el ayuntamiento, la policía y los tribunales, el ambiente en la ciudad se enrareció en su contra. Se promovieron algunas ordenanzas que regulaban la actividad de ciertos negocios del ramo del ocio, así que Soapy Smith pensó que las circunstancias ya no eran favorables y que quizá le convenía abandonar Denver por un tiempo. Justo entonces le llegaron noticias de un lugar no demasiado lejano donde las minas de plata estaban dando buenos frutos. Allí había gente con dinero fresco y quién mejor que Soapy Smith para vaciarles los bolsillos. Vendió algunas de sus propiedades en Denver y se marchó con su banda en busca de nuevas aventuras.

El hombre petrificado

Creede era una pequeña localidad minera literalmente perdida en mitad de ninguna parte, en el extenso corazón montañoso de Colorado. Situada a unos doscientos cincuenta kilómetros de Denver, está completamente rodeada por abruptas y gigantescas torres rocosas que conforman un paisaje monumental: la propia calle principal de Creede desemboca en un impresionante desfiladero y el peñón que preside la ciudad recibe el muy expresivo nombre de Mammoth Mountain. También muy cerca de Creede discurren las aguas del todavía recién nacido Río Grande. Apenas hay civilización a su alrededor. Un paraje decididamente imponente.

Cuando en las entrañas de aquellas impresionantes rocas se descubrió plata, multitud de mineros acudieron a Creede para intentar hacer fortuna, pero la verdadera fiebre se disparó en 1890 cuando el gobierno de los EEUU cedió a la presión de los “silverites”. Los»silverites» eran un lobby que abogaba por la impresión de moneda respaldada por el patrón plata, además de la moneda que ya se imprimía en base al tradicional patrón oro. Washington promulgó la Ley Sherman de Compra de Plata, la cual significaba que el gobierno empezaba a adquirir grandes cantidades del mineral argentino. Aquella repentina demanda gubernamental hizo que el precio de la plata se disparase, por lo que el lucro derivado de las actividades mineras de Creed se disparó exponencialmente. Así que muchos más buscadores llegaron a la ciudad, sabiendo que ahora más que nunca resultaba muy fácil enriquecerse si se hallaba una buena veta de plata. Y donde había mineros con metales preciosos en los bolsillos, naturalmente hacían acto de presencia los malhechores, como sucedía en la célebre Deadwood. Creede empezó a llenarse de criminales. En 1892 apareció también Soapy Smith.

Su manera de llamar la atención de los mineros no pudo ser más curiosa: se sacó de la manga una figura de piedra con forma humanoide y una estatura de tres metros, que según decía era el fósil de un enorme hombre prehistórico. Lo bautizó con el simpático nombre de McGinty y lo expuso al público, cobrando una razonable entrada de diez centavos por persona. Pero aquello no era más que el señuelo para atraer a los mineros hacia el juego: en las largas colas que se formaban para ver al “hombre petrificado” los buscadores de plata eran abordados por miembros de la banda del jabón, que los embaucaban para participar en juegos de cartas amañados o en otros timos parecidos. En apenas unos meses Soapy se estableció en la ciudad como si siempre le hubiese pertenecido: montó un saloon-casino con el sugerente nombre de Orleans Club y se trajo a unas cuantas de sus prostitutas de Denver para que ofrecieran servicios a los mineros, un negocio bastante rentable en un lugar donde las mujeres escaseaban pero la plata era abundante. Todo le iba viento en popa: si en la capital había podido convertirse en un respetado jefe criminal, era de esperar que no tuviese demasiado problema para apoderarse también de Creede. Como de costumbre, untó a todos los cargos del ayuntamiento que pudo, comprando su lealtad hasta el punto de que la seguridad de los cargos públicos dependía de las escoltas que Soapy les proporcionaba. Incluso colocó a su cuñado como ayudante del sheriff. Soapy se convirtió en el auténtico factótum de la ciudad y eran las propias autoridades las que solicitaban su ayuda cuando había problemas. Por ejemplo, si llegaba algún forastero dispuesto a provocar peleas o tiroteos, Soapy Smith y sus hombres se encargaban de hacerle ver que tenía que largarse por donde había venido.

En un lugar que constituía literalmente una fuente de mineral de plata, la fortuna de Smith siguió creciendo a buen ritmo, pero echaba de menos el bullicio de Denver, donde (a distancia) todavía ejercía el control de las calles y donde sentía que estaba su lugar. Cuando solamente llevaba un año en Creede, sus contactos en la capital —cargos políticos, policiales y judiciales— le enviaron varios mensajes informándole de que la fiebre “anti-saloon” y la oleada de legislación restrictiva había pasado. Sabiendo que el ambiente en Denver se había normalizado, Soapy decidió que era momento de regresar. Así, su paso por Creede fue breve… pero lo cierto es que tuvo la suerte de marcharse justo a tiempo. En 1893 la cotización de la moneda de los «silverites» se vino abajo y el valor de la plata extraída en Creede cayó en picado. La economía de la ciudad se colapsó por completo y en muy poco tiempo muchas de sus casas y negocios fueron abandonados. La mayor parte de las minas quedaron en silencio. Para entonces, Soapy Smith ya había vendido sus inmuebles y estaba de regreso en Denver. Era un hombre de suerte, se había librado por los pelos. Aunque la suerte no lo iba a seguir favoreciendo por siempre.

La pequeña guerra civil de Colorado

Smith había confiado en regresar a una Denver favorable a sus negocios y al principio daba la impresión de que así era. Volvió a adquirir un saloon y diversos establecimientos comerciales, retomó la colaboración con los poderes locales y se dispuso a seguir haciendo dinero en la capital. Pero su tranquilidad no iba a durar. En aquellos tiempos los Estados Unidos eran un país todavía en formación, que había experimentado una guerra y en donde aún existían graves malentendidos sobre las relaciones entre los distintos poderes políticos. Sin comerlo ni beberlo, Soapy Smith se iba a ver envuelto —rifle en mano— en una de las disputas políticas más surrealistas de la época.

El nuevo gobernador del estado de Colorado era el severo Davis Hanson Waite, representante del People’s Party, una organización política entonces muy en boga que propugnaba los valores tradicionales de la sociedad agraria frente al depredador capitalismo metropolitano, algo que en cierta forma representaba lo que podríamos considerar la izquierda del espectro político. El People’s Party (o lo que en España podría traducirse —muy irónicamente— como “Partido Popular”) veía con sumo desagrado a los poderes establecidos, especialmente los poderes financieros e industriales, y se oponía al dominio que las élites económicas empezaban a ejercer sobre la nación. Conferido de esa grave desconfianza hacia el capitalismo salvaje, el gobernador Waite centró su mirada en las deshonestas autoridades de la capital del estado y puso Denver literalmente patas arriba. Acusó abiertamente de corrupción a varios importantes cargos del ayuntamiento y decretó su inmediata destitución. Los miembros del consistorio, que repentinamente veían peligrar sus puestos por el ímpetu reformador del nuevo gobernador, se negaron a ser cesados. Respondieron que siendo cargos municipales electos, sus destituciones por decreto del gobernador resultaban ilegales. Waite —que era un hombre honesto pero no demasiado sutil— les dio un ultimátum para que abandonasen sus puestos e incluso amenazó con emplear la fuerza, pero ellos respondieron atrincherándose en el consistorio. Finalmente se produjo una tensa situación de auténtica preguerra: por orden de Waite, la milicia estatal se plantó frente al ayuntamiento provista de dos piezas de artillería y una ametralladora de la época —de aquellas que iban montadas en un pequeño carro—, mientras los rebeldes les apuntaban con sus rifles desde la torre y las ventanas del edificio municipal, teniendo preparados cartuchos de dinamita por si las moscas. Ante la situación de emergencia, los miembros del ayuntamiento pidieron la ayuda de Soapy Smith, lo nombraron oficialmente ayudante del sheriff de la capital de Colorado (¡ahí es nada!) y la Banda del Jabón tomó sus armas para ayudar a defender el ayuntamiento de las huestes del gobernador.

Ante la inminente posibilidad de un derramamiento de sangre y de la ciudad se convirtiese en un campo de batalla, Waite acordó retirar a la milicia para dejar que los tribunales de justicia resolvieran el asunto de las destituciones supuestamente ilegales. Así pudo salvarse el asunto sin disparar un solo tiro, cuando ya parecía que una mini guerra civil resultaba inminente. Sin embargo, la solución judicial no ayudó demasiado a Soapy Smith. El Tribunal Supremo de Colorado dictaminó que el gobernador sí tenía la potestad para echar a aquellos cargos municipales de la capital que considerase corruptos. ¿El resultado? Casi todos los miembros importantes del ayuntamiento se quedaron sin cargo. Aunque, por increíble que parezca, ¡Soapy conservó su nombramiento como ayudante del sheriff! Eso sí, sin el apoyo de los amigos poderosos que habían sido destituidos, su influencia en la ciudad comenzó a decaer. Soapy ya no era intocable, ni aun luciendo una estrella de agente de la ley. Después de que su hermano y él le diesen una paliza al dueño de un saloon, se encontraron con una acusación en firme por intento de asesinato. Era la primera vez que Soapy Smith tenía que hacer frente de verdad a la justicia. Supo que sin sus apoyos en el poder terminaría muy probablemente en la cárcel. Había llegado el momento de huir: recogió lo que pudo de su dinero y salió a toda prisa de Denver. A sus treinta y seis años, por primera vez en su vida, Soapy Smith era un fugitivo, un “outlaw” buscado por la ley. Pronto todo el estado de Colorado estaba empapelado con carteles de “Se busca”.

Reinar y morir en Alaska

En 1896 se descubrió oro en los campos de Klondike, en la fría y lejana Alaska, lo cual produjo una fiebre que arrastró a muchos mineros y aventureros hacia el remoto norte nevado del país. Al año siguiente las noticias acerca de la “fiebre de Alaska” llegaron hasta Soapy Smith, que estaba buscando nuevos horizontes más allá del sur, donde ya se había puesto precio a su cabeza. Naturalmente vio la oportunidad dorada —nunca mejor dicho— de volver a exprimir a los mineros, tal y como había hecho en Creede. En 1897 emprendió el viaje hacia el territorio ártico: se estableció en la localidad costera de Skagway, situada en el “mango de la sartén” de Alaska, y se dispuso a extender su control sobre las actividades criminales del Yukon.

En Skagway compró un pequeño “saloon” y lo bautizó como Jeff Smiths Parlor, transformándolo en su nuevo cuartel general. Reinició sus negocios poniendo en marcha todo tipo de estafas, algunas tradicionales y otras nuevas: por ejemplo, montó una oficina de telégrafos donde cobraba por enviar mensajes a ninguna parte, además de poner en marcha otra red de tahúres y tramposos afanosamente dedicados a separar a los mineros de su oro. En muy poco tiempo se adueñó de las actividades criminales de la costa del Yukon. Intentando ganarse de nuevo la inmunidad, Soapy sobornó al sheriff y a algunos otros cargos locales de Skagway. Era un hombre hábil que no desperdiciaba ninguna oportunidad para congraciarse con las autoridades: cuando llegaron noticias de la guerra que acababa de estallar entre EEUU y España, Soapy telegrafió al gobierno de la nación —concretamente al Departamento de Guerra e incluso al propio Presidente— informando de que la lejana Skagway se ponía al servicio del país mediante una nueva milicia reclutada por él mismo, Jefferson Randolph Smith II. El gesto patriótico cayó en gracia en Washington (donde evidentemente no sabían con quién estaban tratando) y Soapy recibió una respuesta en la que se reconocía el estatus oficial de aquella milicia creada por él. De hecho, se le nombraba capitán de la Compañía Militar de Skagway. De este modo ¡se había convertido en un mando militar de la ciudad! La pantomima llegó al punto de que durante el desfile del 4 de Julio, aniversario de la independencia de los EEUU, Soapy Smith ocupaba en el desfile un asiento contiguo al del mismísimo gobernador de Alaska. Era nuevamente un potentado. Luciendo su condición de capitán en aquel desfile estaba viviendo un nuevo momento de gloria… aunque solo quedaban cuatro días para su muerte.

La gente de a pie no había reaccionado con la simpatía de las autoridades a la llegada de Soapy Smith a Alaska. Tras varios meses de estafas, robos y amenazas por parte de la Banda del Jabón, los habitantes de Skagway estaban hartos de él. En un lugar tan alejado de la civilización como el Yukon, muchos se sentían desamparados ante el poder que estaba acumulando aquel individuo, y más sabiendo que el sheriff y otros elementos del poder local habían sido comprados por él. De aquel modo surgió una reacción espontánea: se formó una patrulla ciudadana inetgrada por un centenar de miembros, a la que se bautizó como el Comité de los 101. Cuya función sería la de garantizar la seguridad y el orden en la zona, o sea, intentar pararle los pies a Soapy Smith ya que la policía local se abstenía de intentarlo siquiera. Al saberlo, Soapy reaccionó con una insolencia muy propia de él, reclutando a su vez hombres para formar su propia “Sociedad para la Ley y el Orden”, a la que denominó —en un acto de chulería que, para qué negarlo, tuvo estilo— el Comité de los 303. Tres a uno. La numeración lo dejaba bien claro.

Pero el intento de amedrentar a la población no iba a funcionarle. Alaska no era Denver. A Skagway y las poblaciones cercanas habían acudido hombres endurecidos a quienes no les había importado lanzarse a la aventura en un territorio inhóspito, hombres que no estaban dispuestos a que les estropease su sueño dorado aquel individuo a quien consideraban un vulgar trilero, por mucho que tuviese a su corte de matones detrás, por mucho que se codease con el gobernador y presumiera de haber sido ascendido a oficial del ejército desde Washington. Los hombres del Comité de los 101 veían a Soapy Smith como lo que realmente era, un delincuente, y estaban dispuestos a enfrentarse a él. Incluso le atribuían crímenes que posiblemente no tenían nada que ver con su banda, ya que los hombres de Smith solo recurrían a la violencia como último recurso, y su modus operandi solía consistir en la estafa, no en el asalto a mano armada. Sin embargo, Soapy era el cabeza visible del delito en la región, así que la gente le culpaba de casi cualquier crimen sin resolver o que quedase sin castigar.

El 7 de julio, tres días después del desfile en el que Soapy se había pavoneado como nuevo potentado de la región, regresaba a Skagway un minero que había tenido un golpe de suerte en su excavación. El tipo traía consigo un pequeño saco con pepitas de oro por valor de casi 3000 dólares, que al cambio actual serían unos cincuenta mil euros como mínimo, o probablemente bastante más. Depositó el oro en una caja de seguridad y salió a las calles con 87 dólares en billetes. Se topó con varios individuos que pertenecían a la Banda del Jabón: tras embaucarle para participar en un juego de naipes —en el que podemos muy bien suponer que hicieron trampas— le despojaron de su dinero y además consiguieron que se endeudara. Reclamándole lo que debía tras perder en varias partidas, lo amenazaron y le obligaron a sacar el oro que había depositado como pago de aquella deuda. El pobre hombre así lo hizo. Aunque no tardó en darse cuenta de que había sido estafado y se presentó en la oficina del sheriff para tramitar la correspondiente denuncia. Pero el agente de la ley —a sueldo de Soapy— le dijo que mantuviese el asunto en secreto… mientras él “lo investigaba”. El minero se dio cuenta de que el sheriff no pensaba hacer nada al respecto. Escandalizado, se quejó a todo el que quisiera escucharle. Su historia empezó a circular de boca en boca, incendiando los ánimos y agudizando un ya muy extendido descontento hacia las actividades de Soapy Smith, entre todos aquellos a quienes sus hombres habían timado o robado. El minero expoliado se dirigió a la vecina localidad de Dyea —donde había un destacamento del ejército cuya lealtad Soapy no había podido comprar— para quejarse directamente ante el comisionado del gobierno federal allí presente. Mientras tanto, las habladurías sobre el caldeado ambiente que había desencadenado aquel asunto llegaron a oídos de Soapy Smith, que intentó salvar la situación justificándose en público ante los comerciantes locales de Skagway. Aseguraba que nadie había sido robado, que el minero había perdido su oro en una partida justa y que de no ser “por el ruido que está armando”, Soapy hubiese incluso intentado llegar a un arreglo. Incluso le dijo al reportero del periódico local que si no se publicaba nada sobre el asunto el día siguiente para así aplacar los ánimos, él mismo le devolvería el oro al minero. Puso un plazo para la devolución: las cuatro de la tarde. El periódico cumplió su parte y no imprimió la noticia la siguiente jornada, pero llegó la hora estipulada y Smith no hizo lo prometido: ni rastro del oro. La población, solidarizada con la desesperada indignación del minero arruinado, volvía a hervir de furia. El periodista, captando la preocupante vibración de las calles, fue a visitar a Soapy de nuevo y le dijo que si no devolvía el oro, iba a encontrarse con serios problemas. Soapy respondió con su chulería habitual: “Vive Dios que son problemas lo que estoy buscando”.

La agitación creció hasta el punto de que se organizó en el ayuntamiento una reunión del Comité de los 101, a la que acudieron cientos de personas. Eran tantos los asistentes que no cabían en el edificio. Además empezó a circular la voz de que los hombres de Smith podrían haberse infiltrado entre la multitud para causar problemas y boicotear la asamblea. Así que se organizó una nueva reunión, más tranquila y menos concurrida, el el puerto. Un pequeño número de líderes del Comité se citaron a la hora de cenar en el extremo de un embarcadero a quienes los lugareños llamaban el «Juneau Wharf». Los hombres fuertes del Comité volvieron a encontrarse allí, liderados por un ingeniero y antiguo soldado llamado Frank Reid. Comenzaron a deliberar sobre las acciones que debían llevarse a cabo para hacer justicia con el minero estafado. Mientras, otros hombres vigilaban el acceso al embarcadero para evitar que los esbirros de Smith intentasen boicotear la reunión del Comité y amedrentar a sus miembros. La ciudad estaba que ardía: por algún motivo, aquel asunto había tocado profundamente la fibra de una población hastiada de vivir en mitad de un ambiente delictivo aparentemente incontrolable.

Entre los miembros de la Banda del Jabón cundió la alarma. La tensión resultaba casi insoportable y la ciudad amenazaba con estallar. Uno de ellos escribió una nota que decía “La gente está furiosa. Si quieres hacer algo, tienes que hacerlo ahora” y fue al Jeff Smiths Parlor para entregársela a su jefe. Soapy la leyó, tomó un rifle Winchester y salió en dirección a los muelles.

Hacia las nueves de la noche, Soapy se presentó en la entrada del embarcadero Juneau Wharf, acompañado de algunos de sus hombres. Llevaba el rifle sobre el hombro y no apuntó a los vigilantes, pero aun así su sola presencia fue suficiente para provocar el miedo y conseguir imponerse. Les ordenó secamente que se apartaran de su camino: intimidados, le dejaron pasar. Soapy ordenó a los suyos que se quedasen en la entrada del embarcadero mientras él avanzaba en solitario hacia la reunión del Comité. Frank Reid, el hombre fuerte de la nueva milicia de vigilantes ciudadanos, vio acercarse a Soapy hacia ellos. Le advirtió de que no podía continuar o “habría problemas”. Smith se limitó a ignorarlo y continuó caminando. Pronto, los dos hombres se encararon frente a frente, a apenas un metro de distancia el uno del otro. Reid y Soapy Smith comenzaron a discutir y la cosa derivó en insultos. Estaba claro que aquel asunto no iba a terminar nada bien.

De repente, Smith bajó su rifle del hombro y apuntó directamente a Reid, pero este reaccionó con rapidez agarrando el cañón del rifle y desviándolo. Sacó su propio revólver, apuntó directamente a Soapy y apretó el gatillo… pero nada sucedió. El revólver había fallado. Sorprendido, volvió a apretar el gatillo y consiguió disparar, pero para entonces Soapy Smith ya había conseguido dirigir el cañón hacia Reid y estaba también apretando el gatillo a su vez.

Ambos se dispararon al unísono. Soapy recibió dos balazos, uno en un brazo y otro en un muslo, que lo hicieron caer al suelo pero que no constituían heridas serias. Reid tuvo menos suerte: una bala del rifle de Smith le entró por el abdomen y lo hizo desplomarse de frente sobre las tablas de madera del embarcadero, muy gravemente herido. Justo en aquel momento, aprovechando la confusión, uno de los miembros del comité ciudadano llamado Jesse Murphy, se abalanzó sobre Soapy, que continuaba caído. Pillándolo por sorpresa, le arrebató el arma y le apuntó directamente al pecho. Repentinamente desarmado y viéndose encañonado por su propio rifle, Soapy Smith exclamó:

—“¡Dios mío, no dispares!”

Pero su suerte terminó en ese mismo instante. Murphy hizo caso omiso y apretó el gatillo. Sonó aquel último disparo. Soapy Smith murió en el acto, con una bala alojada en el corazón. Los hombres de la Banda del Jabón habían contemplado el tiroteo desde la distancia, y al ver cómo disparaban a bocajarro a Soapy comenzaron a correr hacia el embarcadero, aparentemente dispuestos a vengar a su jefe. Pero eran superados en número por los hombres del Comité ciudadano, así que su ímpetu fue enfriándose conforme se acercaban. Ambos bandos empuñaron sus armas y se apuntaron los unos a los otros, pero alguien dijo desde el grupo del Comité:

—“Acabamos de matar a Soapy, y si no os disolvéis ahora mismo, os mataremos a vosotros también”.

Los esbirros de Soapy Smith se lo pensaron mejor, dieron la vuelta y huyeron, dejando allí el cadáver de su antiguo líder. Frank Reid, por su parte, fue conducido al hospital de inmediato.

La noticia del tiroteo se extendió rápidamente por la zona. Ante el caos que se había desatado en Skagway, el destacamento militar de la vecina Dyea amenazó con terminar decretando la ley marcial para imponer la seguridad a base de fuerza bruta, tomando el control de Skagway. Para evitar la intervención militar, los miembros del Comité se esmeraron en capturar a cuantos miembros de la Banda del Jabón pudieron. También atribuyeron a Reid la muerte de Soapy Smith, aunque quien realmente había acabado con su vida había sido Jesse Murphy. Lo hicieron de ese modo para evitar que Murphy fuese llevado ante un tribunal: dado que había disparado a Soapy a sangre fría mientras el criminal estaba completamente desarmado, no se podía considerar que había actuado en defensa propia, así que se lo hubiese podido juzgar por asesinato. La coartada quedó completa cuando Frank Reid murió varios días después a causa de sus graves heridas, tañ y como se esperaba, con lo cual no pudo desmentir la historia.

Terminado el duelo del Juneau Wharf, la carrera criminal del hombre que una vez controló el estado de Colorado había llegado a su fin en mitad de un considerable tumulto, una escena digna del desenlace de un Western clásico del cine. Soapy Smith fue enterrado en la propia Skagway; en el lugar se colocó una sencilla lápida con su nombre completo y la fecha de su muerte. A Frank Reid, su última víctima y héroe local, se le dedicó un monumento bastante más solemne.

Epílogo

20 de julio, 1878. Round Rock, Texas. Justo 20 años antes.

Unos operarios del ferrocarril encuentran a un hombre tendido en un descampado. Está muy malherido, así que lo llevan a la ciudad para que los médicos lo atiendan. En Round Rock descubren que el hombre es nada menos que Sam Bass, uno de los criminales más buscados de los Estados Unidos. Un individuo cuyo nombre es famoso en todo el país porque había asaltado el tren de la Union Pacific que transportaba el oro californiano hacia el este, llevándose un fabuloso botín. Al llevarlo al hospital, los ferroviarios supieron que Bass había huido a caballo de la ciudad el día anterior pero que los agentes de la ley lo habían alcanzado con un certero disparo mientras escapaba, así que había terminado desplomándose en las afueras. El sheriff se hace cargo de la custodia de Bass, que se encuentra oficialmente detenido aunque esté recibiendo asistencia médica. Sin embargo, no sobrevivirá mucho más: al día siguiente, justamente el día de su vigésimo séptimo cumpleaños, Sam Bass muere.

Cuarenta y ocho horas antes, el famoso bandido había estado deambulando por Round Rock, planeando un nuevo golpe maestro: el robo del banco del Condado, situado en aquella ciudad. Nadie sabía quién era y nadie le importunaba, pero al entrar en una tienda para comprar tabaco, había sido reconocido por el ayudante del sheriff, quien a su vez dio la voz de alarma a un agente de los Rangers de Texas.

Sam Bass llevaba bastante tiempo esquivando hábilmente la persecución de los Rangers. Era el fugitivo más buscado del estado pero ni siquiera se había molestado en huir a otro territorio. Seguía dando golpes en Texas ante las mismas narices de los propios Rangers, muy hartos de que se les escurriese de entre las manos una y otra vez. Pero aquellos Rangers no eran la clase de justicieros que se diesen fácilmente por vencidos: consiguieron averiguar que Bass estaba en Round Rock cuando el padre de uno de los miembros de la banda de Bass se encontraba gravemente enfermo. Siseñaron una táctica sucia pero efectiva: detuvieron al pobre hombre y le negaron la posibilidad de recibir ayuda médica… a no ser que su hijo se presentara ante ellos para confesar el paradero de Bass. Así sucedió; el hijo hizo acto de presencia, delató a su jefe y los Rangers se dispusieron a intentar encontrarlo en Round Rock.

Cuando el ayudante del sheriff vio al mítico forajido entrando en aquella tienda, un par de Rangers acudieron y se situaron frente a la puerta del comercio. Mientras, el ayudante entraba también en el comercio para advertir al criminal de que la salida estaba cubierta, asegurándole que sería mejor que se rindiese. Sam Bass, un individuo de cuidado, no quiso atender a razones: sin pararse a pensarlo dos veces, desenfundó como un relámpago y abatió a tiros al agente de la ley. Después salió a la calle, corrió hacia su caballo y consiguió montar mientras los dos Rangers que hacían guardia abrían fuego sobre él sin alcanzarlo. Bass consiguió alejarse a la carrera, aunque el sargento Richard Ware hizo un último disparo que finalmente había parecido certero. El forajido salió de la ciudad, pero con un balazo en la espalda parecía cuestión de tiempo que cayese de su caballo.

A tan solo unos de metros de Ware, un par de adolescentes contemplaban boquiabiertos la escena. Uno de ellos dijo:

—“¡Señor, creo que le ha dado!”

Aquel chaval que comentaba admirado la puntería del Ranger era Jefferson Randolph Smith II, el hijo de la dueña de un hotel local. Acababa de presenciar el final de uno de los más famosos forajidos de su tiempo; ese fue el primer contacto del joven Jeff con la leyenda, pero en poco tiempo conseguiría forjar la suya propia. Poco podía sospechar que casi exactamente veinte años después, él encontraría un idéntico desenlace. Sam Bass mató a un defensor del orden y justo después fue abatido por la espalda. Soapy Smith mataría a un defensor del orden y justo después sería ajusticiado mientras estaba desarmado. Todo ello con una diferencia de apenas días en el calendario. Incluso siendo un aquel país tan enorme, las grandes leyendas terminaban por entrecruzar sus destinos en una misma calle, en un mismo momento. Hubo mucho de literario, casi incluso de esotérico, en aquella casualidad espaciotemporal. Como pensado para una novela. Pero fue real. Así era el Salvaje Oeste: un lugar forjado para la leyenda.

Buen artículo, ¿la fecha de su nacimiento no es 1860 (pone 1960)?

Sí, obviamente la fecha es 1860. Error tipográfico. Corregido, gracias.

No soy muy dado a historias del Oeste, pero el primer párrafo del artículo es un imán. Genial

Apasionante lectura.

Enhorabuena!!

Enhorabuena al autor por el artículo (y por casi todo lo suyo, la verdad). Una puntualización, nada más: El nombre de la ciudad es Skagway, ¿no?

Hola Noé:

Sí, me la jugó el corrector automático, porque antes de publicar el artículo había usado la grafía antigua.

Un cordial saludo.

Me ha parecido muy interesante el artículo, digno de un relato de Dorothy Johnson, Brett Harte o cualquiera de los grandes escritores que escribieron historias del Oeste.

No conocía ni a Sam Bass ni a Soapy Smith, había leído cosas sobre otros pistoleros más famosos como Wild Bill Hickok, Billy the Kid, Butch Cassidy, Jesse James, ColeYounger, etc, pero de éstos dos ni idea.

Parece una tradición americana sacarse una foto con con el forajido muerto, la última foto parece la foto del che:

http://2.bp.blogspot.com/_ZJXLf3WxXAc/TIu8aQLjt6I/AAAAAAAAAbQ/3FlB1HSMqQI/s1600/che-guevara32569874.jpeg

«Parece una tradición americana sacarse una foto con con el forajido muerto»

Excepto con Bin Laden, al parecer.

Enhorabuena por el artículo. Me ha gustado mucho, y espero poder seguir leyéndole por estos lares.