“El montañismo en el Himalaya presenta tantas dificultades que, hasta donde alcanza mi vista, ninguna expedición logrará jamás escalar una de las doce cumbres más altas en el primer intento”. Frank Smythe (1900-1949), alpinista, botánico, autor y fotógrafo británico.

“La expedición tuvo no solo que encontrar una ruta practicable hasta la cima, si no que tuvo que encontrar primero una forma de llegar a la montaña. El triple logro de conseguir una exploración, un reconocimiento y un asalto exitosos, todo ello en la breve temporada entre que se funde la nieve del invierno y el inicio del monzón, sitúa la expedición francesa en una categoría propia”. Eric Shipton (1907-1997), alpinista británico.

“Al sobrepasar nuestras limitaciones, al tocar las últimas fronteras del mundo de los hombres, hemos llegado a conocer algo de su verdadero esplendor. En mis peores momentos de agonía descubrí el profundo significado de la existencia, del cual hasta entonces no había sido consciente”. Maurice Herzog (1919-2012), alpinista y político francés, la primera persona en ascender una cumbre de más de 8000 metros.

El pasado 14 de diciembre falleció Maurice Herzog, el último superviviente de la expedición francesa que, en 1950, coronó por primera vez la cima de un ochomil: el Annapurna. Quiso el destino que la montaña elegida resultara ser la más temible y mortal de todas: por el total de 130 ascensos completados, 53 personas han muerto en sus laderas, el porcentaje más alto de muertes de cualquier montaña en el mundo. Pero no hubo ninguna fatalidad en ese primer ascenso, lo cual contribuye a evidenciar la grandeza de las personas que formaron parte de él. Este es el relato de su aventura.

En el Club Alpinista Francés la excitación era palpable. El Comité del Himalaya estaba reunido a las nueve de la noche en punto, como de costumbre, solo que esta vez sería para su sesión más memorable. En la habitación se contaban algunos de los mejores alpinistas del mundo, reunidos por Lucien Devies, presidente del Comité y de la Federación Francesa de la Montaña. Tipos duros, curtidos por la inclemencia de la montaña y la segunda guerra mundial, en la que muchos participaron. Fue este el caso de Maurice Herzog, al que Devies nombró líder de la expedición: Herzog participó en las Fuerzas Francesas del Interior, organizaciones militares clandestinas que combatían del lado de los aliados en la deprimente Francia que quedó aplastada bajo el puño nazi a partir de 1940. Herzog llegó a ser capitán durante la campaña de los Alpes, donde destacó como un gran líder y un brillante alpinista.

No se quedaban atrás Louis Lachenal, Lionel Terray y Gaston Rébuffat, tres integrantes de la prestigiosa Compañía de los Guías de Chamonix. Instructores de gran técnica y demostrado poderío físico, eran los hombres idóneos para la misión, y los puntales en los que Herzog se apoyaría.

Jean Couzy, un joven ingeniero aeronáutico y alpinista aficionado, venía de conseguir grandes logros los dos últimos años. Prudente, sesudo y tranquilo, podría ser un buen contrapunto para los más experimentados y más osados compañeros. Uno de sus principales colegas de escalada era Marcel Schatz, físico de formación y también aficionado al montañismo, que dirigía una fábrica de trajes cuando fue seleccionado para formar parte de la expedición y sin pensárselo dos veces aceptó.

Nadie dudaba que este grupo de seis escaladores eran los mejores que podían encontrarse en Francia, y aunque su técnica y fortaleza eran excepcionales, el reto no lo era menos: ser los primeros hombres en poner los pies sobre una cima de más de 8000 metros, un objetivo tan descabellado como peligroso. Además, ninguno de los escaladores contaba con experiencia previa en cordilleras de semejante proporción; el único precedente francés era una expedición llevada a cabo en 1936 al Gasherbrum I (también conocido como Hidden Peak o K5), imponente pico de 8068 metros de altura en la cordillera del Karakorum, en el cual no lograron a alcanzar siquiera la cota de los 7000 metros.

Desde luego, necesitarían un médico, y nadie parecía más idóneo para la tarea que Jacques Oudot, cirujano de métodos tan drásticos como efectivos y que también participó en la segunda guerra mundial asistiendo al cuerpo de montaña.

Solo dos integrantes de la expedición estaban ausentes: el fotógrafo Marcel Ichac, que se encontraba trabajando en Groenlandia en ese momento, y que contaba con la experiencia de haber participado en la expedición de 1936, y Francis de Noyelle, un joven diplomático francés que trabajaba en la embajada francesa de Nueva Delhi, aficionado a su vez al montañismo. Su función sería vital, puesto que tendría que hacer de enlace para la expedición, encargarse de la logística y de establecer relaciones con los distintos gobiernos de las regiones por las que pasarían para asegurarse de que no se toparían con ningún problema.

Todos ellos sabían que no recibirían ninguna compensación económica por su sacrificio: la expedición sería puramente vocacional y desinteresada. Nadie puso ninguna objeción.

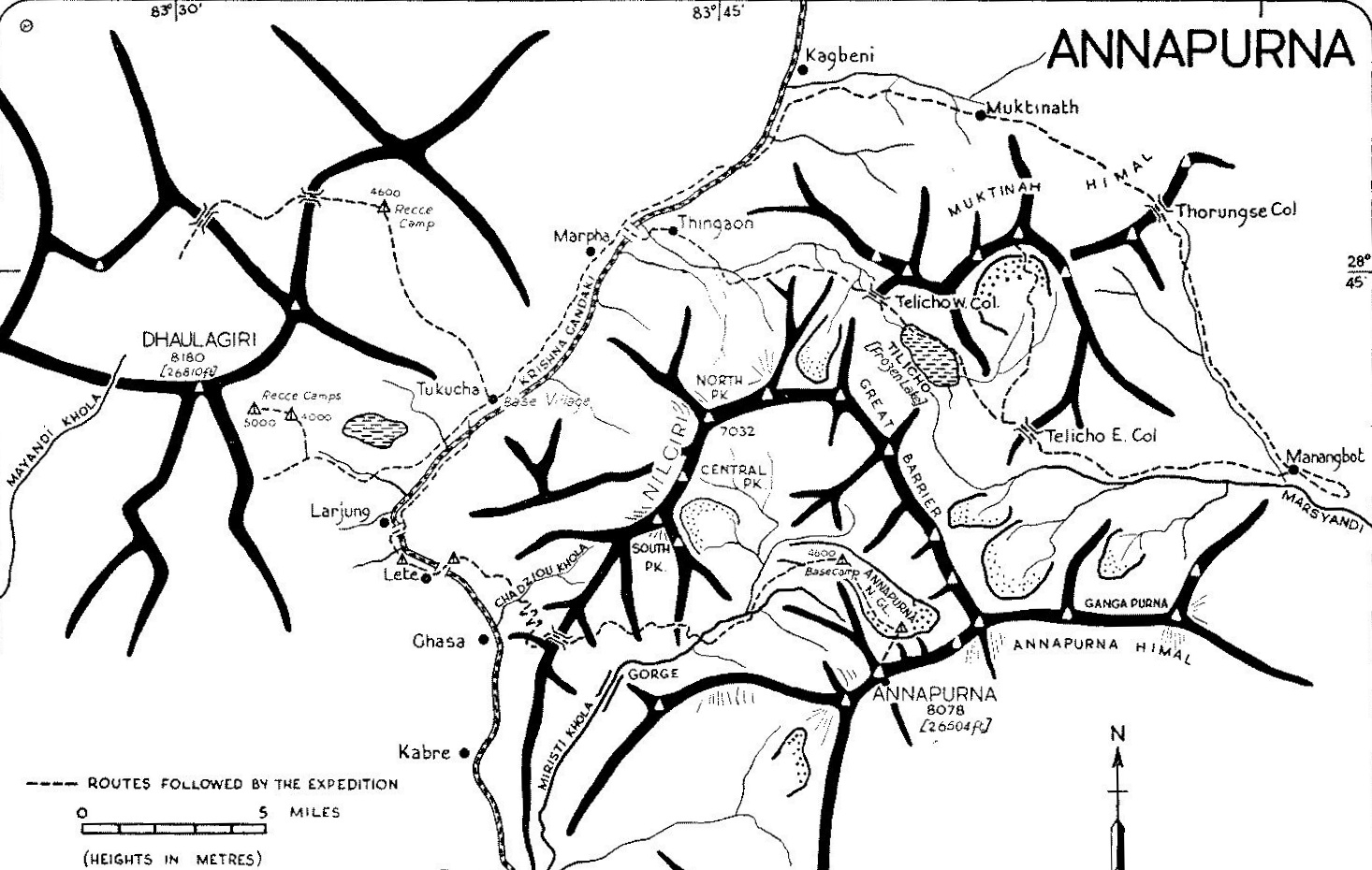

Con el grupo ya reunido, Lucien Devies dejó caer una estadística funesta: “22 expediciones de distintas nacionalidades han tratado de conquistar un ochomil. Ninguna ha tenido éxito”. Siguió un silencio en el que se palpaban a partes iguales el respeto y el desafío. El Dhaulagiri, de 8167 metros de altura, o el Annapurna, de 8075 metros, en el corazón del Nepal, eran los dos posibles objetivos, separados por solo 34 kilómetros. Intentarían coronar la primera y más alta de las montañas y, de no encontrar el modo, atacarían la segunda de ellas. Pero no sería fácil: “No sabemos nada acerca de las rutas de aproximación, y los mapas de los que dispone la expedición son esquemáticos y prácticamente inútiles a partir de cierta altura”. Así pues, no solo tenían por delante el inhumano reto de escalar un ochomil, si no que además debían averiguar cómo llegar hasta él, una vez ahí explorarlo, y finalmente encontrar una ruta de ascenso viable.

Devies se puso en pie, y proclamó: “Este, caballeros, es el juramento que, como hicieron vuestros predecesores en 1936, debéis hacer: ‘Prometo sobre mi honor que obedeceré al líder de la expedición en todo lo que me ordene’”.

Todos excepto Maurice Herzog se pusieron en pie y así lo prometieron, poniendo sus vidas en sus manos. Herzog no supo qué decir; se le hizo un nudo en la garganta y el peso sobre sus espaldas tampoco ayudaba: pasaba a ser su total responsabilidad devolver a todos esos hombres a sus respectivas casas. Esto pasaba por tener un buen plan de ataque. Tras el cuidadoso estudio de los datos aportados por todas las anteriores expediciones, una tarea que le llevó meses, había llegado a una conclusión que posteriormente sería determinante: según él, uno de los principales motivos de los fracasos anteriores había sido que los distintos equipos habían pasado demasiado tiempo en la alta montaña, mermándose sus fuerzas irremediablemente física y psicológicamente bajo las terribles condiciones a las que el alpinista es sometido a semejante altura. El viento, el frío extremo y la ínfima densidad del aire son enemigos demasiado temibles para el endeble cuerpo humano. En consecuencia, cualquier ascenso que aspirara al éxito debería ser ágil, los distintos campamentos colocados diligentemente y el ataque final a la cumbre rápido y decidido. Hasta qué punto la montaña les permitiría ceñirse a este plan, sería una incógnita hasta que consiguieran llegar a ella. Y ni siquiera sabían cómo lograr eso.

El 30 de marzo de 1950, tras un largo vuelo de dos escalas y unas más largas todavía 48 horas tratando de lidiar con el control de fronteras para que les permitieran entrar al país todo su equipaje (más de 50.000 objetos en total), los miembros de la expedición pudieron al fin iniciar la titánica tarea de desplazar cuatro toneladas de material a través de los más de 1000 kilómetros que separan Delhi de Tukuche, una pequeña población entre el Dhaulagiri y el Annapurna en la que se establecerían mientras reconocían el terreno. De camino a Tukuche se encontraron con los que iban a ser sus sherpas. Estos extraordinarios hombres, de una fortaleza inaudita y una adaptación a la alta montaña sin igual, se convertirían en unos amigos y unos miembros más de la expedición, y como tales los trataron: el equipo del que dispusieron fue el mismo del que disponían los franceses y en todo momento sus vidas se valoraron tanto como las de cualquier miembro de la expedición. Los sherpas correspondieron con una entrega sobrehumana y un apoyo incondicional a unos extranjeros de los que poco más sabían aparte de que estaban chalados y querían adentrarse en donde nadie querría nunca estar.

El cinco de abril, finalmente, la expedición logró acceder al Nepal, un país de herméticas fronteras hasta 1949, cuando India se liberó del control británico. Una caravana formada por 160 coolies (porteadores asiáticos), ocho sherpas y nueve franceses se adentraron en el país del Himalaya cargando seis toneladas de material —al peso inicial ahora se sumaba una tonelada y media de comida adquirida por Noyelle, el diplomático francés que, como Herzog, había sido un miembro de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial—.

Al llegar a Tansen, tres días después, los franceses subieron a una pequeña colina desde la cual, según los mapas, se podía ver el Himalaya. Lo que vieron superó cualquier descripción que hubieran oído o leído: una cordillera de un tamaño inconcebible se alzaba, fastuosa, por encima de la niebla que sólo alcanzaba a bañar sus faldas.

El 21 de abril llegaron a Tukuche, una población de varios cientos de habitantes, situada en la garganta del río Gandaki, a más de 2400 metros de altura. Se esperaba la llegada del monzón hacia primeros de junio, y con él las pesadas nevadas y la fuerte ventisca que sepultarían cualquier posibilidad de éxito y quizá incluso de supervivencia. De este modo, el grupo contaba con apenas 40 días para llevar a cabo su misión. Se pusieron como límite hasta el 15 de mayo para dedicarse a la exploración y reconocimiento del terreno, así como a la búsqueda de posibles rutas de ascenso a cualquiera de sus dos objetivos.

Dadas las descomunales proporciones del Himalaya, cada exploración sería una tarea colosal, por lo cual Herzog optó por separarse en grupos y así cubrir cuanto antes la mayor área posible de terreno.

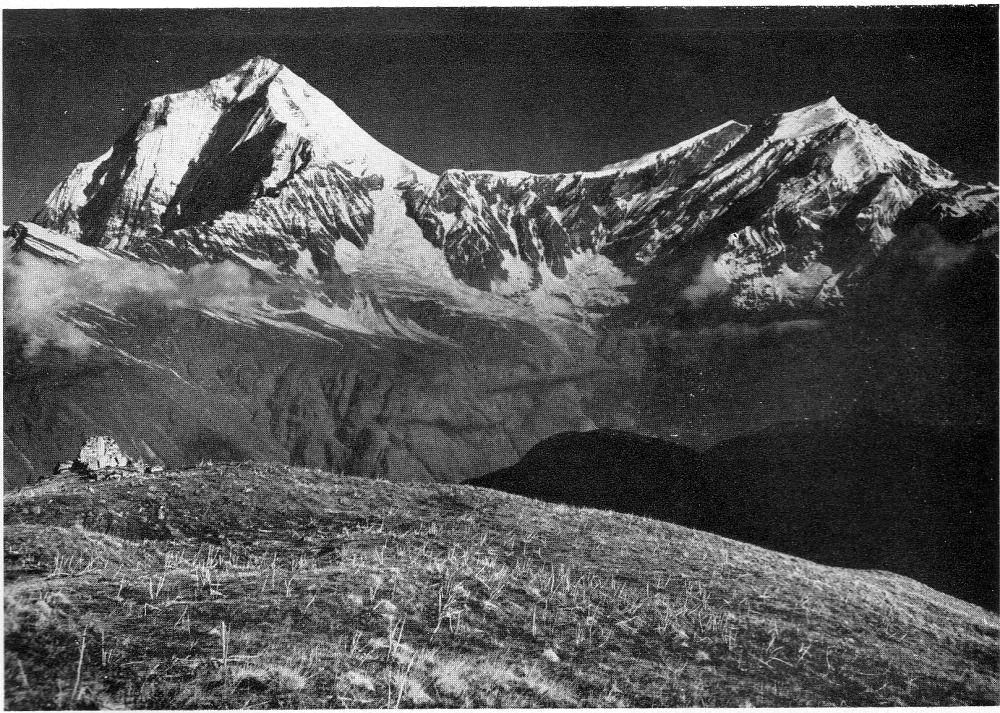

Al día siguiente de su asentamiento en Tukuche, Couzy ascendió a las faldas de los Nilgiris, tres picos imponentes de más de 7000 metros, para alcanzar a ver por vez primera el Dhaulagiri, su principal objetivo, al otro lado del valle en el que yace Tukuche. Lo que vio no le gustó nada: el lado este del impresionante ochomil se erguía inexpugnable, su cima defendida primero por un glaciar completamente roto, y luego por empinadas y larguísimas paredes cubiertas de nieve y hielo. Si querían atacarla, debería ser desde otro flanco.

Las múltiples expediciones, en grupos de dos o tres escaladores, acompañados de varios sherpas, fueron tan productivas proporcionando información como decepcionantes valorando la misma. Si bien el mejor mapa de la zona que habían podido encontrar, trazado por una expedición india anterior, indicaba que el valle del río Dambush, al noroeste de Tukuche, llevaba directamente hasta la cara norte del Dhaulagiri, lo que se encontraron fue algo muy distinto: dicho valle terminaba su curso muy lejos de la montaña, y tuvieron que salvar hasta tres valles, inexistentes en el mapa indio, que cada vez parecía más propio de una visión psicotrópica que del rigor cartográfico. Cuando al fin alcanzaron a ver la cara norte de su objetivo, los separaba de él un extenso glaciar de grietas insondables rodeado por enormes paredes de piedra que hacía imposible cualquier aproximación desde ese flanco. Sí ofrecía una cara más amable el lado oeste de la montaña, el cual podían averiguar desde su posición, pero para llegar hasta él deberían acceder desde el valle de Mayandgi, al otro lado del macizo, lo que los obligaría a mover las seis toneladas de material desde Tukuche, una tarea que les llevaría más tiempo del que disponían antes de la llegada del monzón.

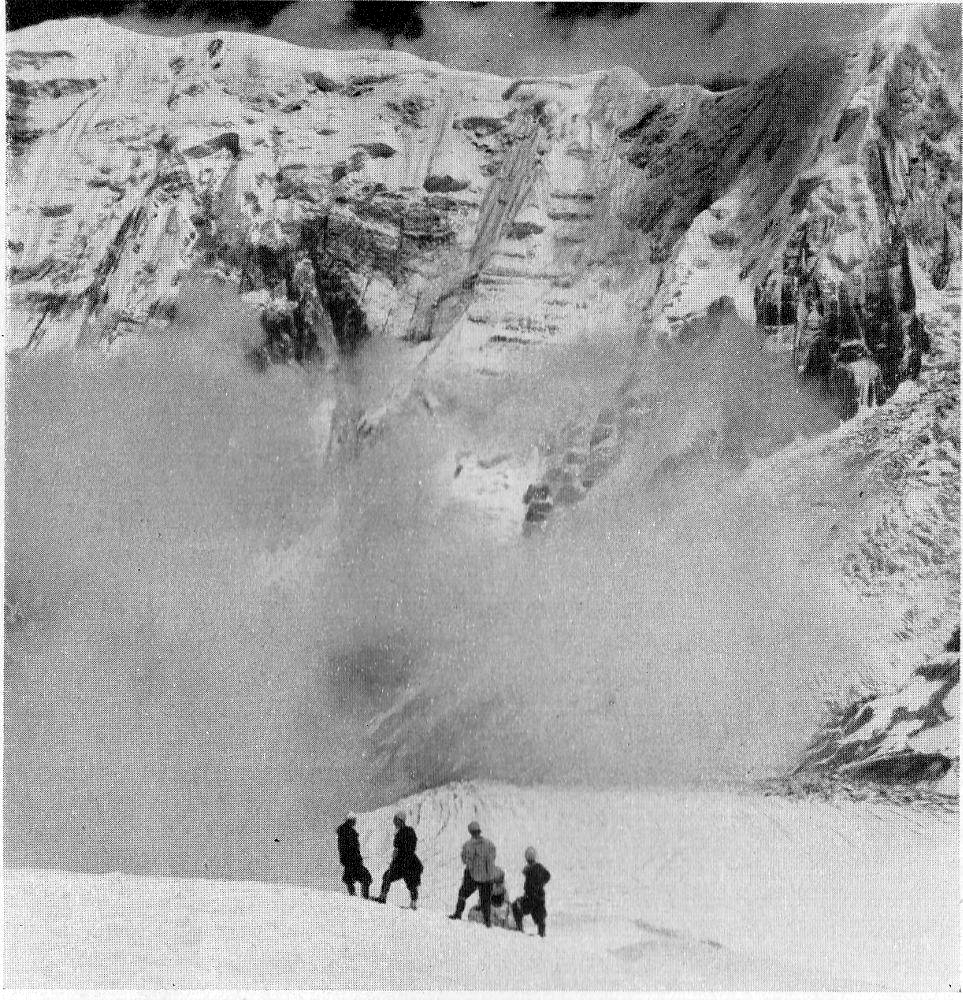

Descartada definitivamente la cara norte, los intentos de encontrar un camino por el este tampoco fueron fructíferos. Aunque Herzog, Lachenal y Rébuffat, junto con tres sherpas, llegaron a subir hasta los 5500 metros de altura (más alto de lo que ninguno había subido jamás), vieron su paso interrumpido por una pared de hielo colosal, que pudieron superar cavando escalones en el hielo y mediante el uso de los piolets y los crampones, aunque solo para descubrir una vez arriba que el posterior glaciar estaba lleno de enormes fisuras que lo cubrían en todas direcciones. El único camino posible era el de vuelta. El Dhaulagiri, cada vez más, parecía un objetivo imposible.

Un último reconocimiento sería llevado a cabo por Lachenal y Rébuffat, dos de los expertos guías, junto a Noyelle, el diplomático aficionado. Un ascenso a un pico menor, continuación de una de las crestas del Dhaulagiri, les dio una buena vista del terrible lado sur de la montaña: una monstruosa pared de más de 4500 metros. Les recordó a la cara norte del Eiger, una imponente pared en los Alpes suizos que durante mucho tiempo fue considerada inescalable. El mismo Lachenal, no obstante, había sido uno de los pocos hombres que la habían conseguido culminar. El problema esta vez es que el Dhaulagiri ofrecía una pared más de dos veces mayor que la del Eiger, con una climatología más adversa todavía, a mucha más altura y un gran riesgo de avalanchas. Este último vistazo parecía poner definitivamente las cosas en su sitio: el Dhaulagiri era un objetivo demasiado arriesgado como para acometerlo. La sensación de pesadumbre era cada vez más creciente: ¿se habían extralimitado en sus posibilidades? ¿Habían pecado de insolentes creyéndose capaces de doblegar a los mayores colosos del planeta?

Debían empezar a sopesar la posibilidad de cambiar de objetivo: según el mapa indio, había un paso al este de Tukuche que unía dos valles distintos y desembocaba muy cerca de la cara norte del Annapurna. Tras consultar a los sherpas y a los habitantes de la zona, nadie había oído hablar alguna vez del paso de Tilicho, tal y como lo denominaba el mapa indio. Más aún: varios negaron rotundamente la existencia de dicho paso. De todos modos, Herzog se empeñó en descubrirlo por sí mismo, puesto que la cara norte de los picos del Himalaya suele ser más asequible. Tenía muchas esperanzas puestas en ese paso incógnito. Junto a Rébuffat, Ichac, tres sherpas y tres porteadores, juntaron provisiones para diez días y partieron hacia el este, decididos a demostrar o rebatir definitivamente la existencia del paso de Tilicho.

Al cruzar la arista al este de Tukuche, encontraron algo que no aparecía en el mapa indio: un lago helado de cinco kilómetros de largo y a 4800 metros de altura, flanqueado al suroeste por una espectacular cordillera, dispuesta en forma de anfiteatro a su alrededor, a la que denominaron la Gran Barrera.

Al lago, en honor al inútil mapa indio, lo llamaron lago Tilicho, y tras avanzar sobre sus aguas heladas (ante el pavor de los nepalíes, horrorizados por tener que andar sobre un hielo que temían iba a quebrarse en cualquier momento) comprobaron que el valle del lago Tilicho solo ofrecía una salida en su otro extremo, y esta era dirección noreste, alejándose del Annapurna, que aunque aún no habían podido ver directamente intuían que se encontraría tras la Gran Barrera, una muralla insalvable para la expedición al completo. Deberían buscar otro modo de acercarse al Annapurna. Si es que lo había, algo que en este punto de la expedición, ya a diez de mayo y a solo cinco días de la fecha límite que se habían fijado para reconocer el terreno, parecía imposible.

Al día siguiente, Herzog, Rébuffat y dos sherpas siguieron el valle que parecía alejarse del Annapurna para erradicar cualquier duda acerca del paso de Tilicho. Tras unos diez kilómetros siguiendo el curso del río y descendiendo unos 1500 metros, llegaron a un poblado sucio y pobre, donde los recibieron con gran sorpresa y alboroto puesto que los franceses eran los primeros blancos en pisar jamás esa tierra. Una vez allí, preguntaron a los aldeanos por el Annapurna, aunque nadie sabía nada de ese pico, y desde luego ese valle no iba a llevarlos hasta su objetivo.

Mientras, el fotógrafo Ichac, que había demostrado ya en varias ocasiones una inteligencia y una intuición dignas del mejor de los escaladores, se había quedado acampado junto al lago Tilicho con los dos sherpas restantes. Pero no se quedó de brazos cruzados y subió hasta una cumbre al norte del lago, una ascensión notable puesto que ascendió hasta los 6200 metros de altura. Desde esa posición, pudo ver la cima del Annapurna, más allá de la Gran Barrera. El experto fotógrafo demostraba así de una vez por todas que el mapa indio estaba equivocado de cabo a rabo: de existir un modo de llegar hasta la cima del Annapurna debería ser desde el lado opuesto.

Paralelamente, el médico, Oudot, que se había quedado en Tukuche, había intuido un modo de acceder a la parte alta de la garganta del Miristi Khola, el río que rodea el macizo del Annapurna, naciendo desde su glaciar norte, dirigiendo sus aguas hacia el sur, para unirlas al río Gandaki, afluente del Ganges. Las partes bajas del Miristi Khola eran impenetrables: desfiladeros terribles por los que bajaba un potente caudal de agua, haciendo imposible el paso. Sin embargo, el camino propuesto por Oudot, de demostrarse cierto, debería dejarlos en la parte superior del desfiladero. Acompañado de Schatz, Couzy y los sherpas, ascendiendo más de 2000 metros abriéndose paso a través de la espesísima jungla, descubrieron que el médico estaba en lo cierto: al fin llegaron al Miristi Khola, por encima de su tramo más brutal, donde la garganta se abre y asciende lentamente hasta la falda norte del Annapurna. Por fin, tras tantos malos tragos, una de sus exploraciones resultaba ser satisfactoria: pese a estar quedándose sin provisiones, los hombres marcharon hacia adelante durante otro día más, emocionados, hasta llegar por fin a ver la cima del Annapurna, que se mostraba ante ellos sin obstáculos de por medio, desafiante y majestuosa. Volvieron a Tukuche, donde llegaron una semana después de su partida, ya sin provisiones de ningún tipo, exhaustos, sedientos y famélicos, pero extasiados y con las mejores noticias posibles para el resto de la expedición, que por primera vez en tres semanas se reunía al completo, al volver también los demás grupos de exploración. Era 14 de mayo. El último parte metereológico pronosticó la llegada del monzón para el ocho de junio. Con solo tres semanas a su disposición, era el momento de tomar las decisiones importantes.

En una reunión en la que todos los miembros tuvieron voz, al final todo quedaba en manos de Herzog. Sabedor de que su decisión marcaría el destino de las vidas de muchos hombres, hizo un breve silencio antes de tomar su decisión final: dio por concluida la exploración del Dhaulagiri y determinó que tomarían el camino descubierto por Oudot para iniciar la del Annapurna. Sin embargo no quería apostarlo todo a un solo color, por lo que decidió mandar una expedición bien provista, como grupo de exploración que podría convertirse en un grupo de ascenso, mientras el grueso del material y los porteadores se quedarían en Tukuche a la espera de órdenes. Sin perder un solo segundo, Terray, Lachenal y Schatz, que haría de guía, salieron de inmediato hacia su objetivo, pese a estar ya anocheciendo. Al día siguiente saldrían otros dos grupos.

Tras cuatro días de marcha bajo un clima inclemente, sobre suelo resbaladizo por el barro, la lluvia y la nieve y abriéndose paso a través de la jungla, al fin alcanzaron el Miristi Khola.

A los pies del Annapurna, Herzog miró a su formidable rival, y así describió ese momento:

«Desde aquí la montaña parecía descomunal —una enorme masa de precipicios, inmensas paredes de hielo y afiladas crestas que convergían en la cima de la montaña. Estábamos sobrecogidos por su maravillosa aunque intimidante visión, diminutos como éramos, pretendiendo escalar esas tremendas alturas».

(Continúa)

Pingback: Annapurna 1950: la conquista del primer ochomil (I)

Ya me gustaría ver qué alpinista es ahora capaz de subir un 8.000 con el material que se utilizaba antes. Un día los subirán a la silla de la reina

Tu comentario muestra tu absoluta falta de conocimiento sobre lo que es el alpinismo y sobre lo que se hace hoy en día en el Himalaya. Es muy fácil hablar sin saber (el deporte nacional de nuestro país) y criticar a los alpinistas desde el calor y la comodidad de tu casa.

Manuel tu comentario esta absolutamente basado en la ignorancia. «Ya me gustaría ver que ingeniero es ahora capaz de hacer los puentes como antes, un día les harán los planos los ordenadores. » ¿Patético verdad? pues el mismo efecto ha causado en mi tu comentario. Antes de despotricar sobre el alpinismo actual infórmate de quienes son y que hacen Ueli Steck, Simone Moro, Denis Urubko entre otros muchos, y si quieres producto nacional : Iñurrategi, Vallejo, Zabalza …

Después de haber visto un poco sus actividades vuelves a pensar que a los alpinistas de hoy en día los suben en la silla de la reina.

Lástima que en este país, si nos sacan del fútbol no tenemos ni idea de nada.

Subir una montana con Ueli Steck hay que decir que es como viajar con los Kennedy.

Perdón, me refería al Rumano.

Buenas, Manuel. Desde luego, si Lachenal, Terray o Rébuffat, esos alpinistas clásicos que disfrutaban la montaña como nadie, vieran en lo que se ha convertido hoy el Himalaya, se sentirían asqueados hasta la médula.

Prostíbulos en el campamento base, bombonas de oxígeno subidas a precio de oro por sherpas para que el señorito de turno pueda succionar oxígeno hasta para dormir, GPS, radios, cámaras, satélites, tráfico de oxígeno y drogas… Ya sólo falta que pongan un teleférico hasta la cima del Everest y monten ahí una macrodiscoteca.

Esas primeras expediciones al Himalaya, entre ellas esta francesa, estuvieron muy puteadas. La pobreza de sus equipos, la escasa preparación, la penosa logística… incluso la inexistencia de mapas de la zona (o peor aún, la existencia de tales pero sin un ápice de realidad, como es este caso): todo ello hacía los ascensos infinitamente difíciles.

Pero, al mismo tiempo, fueron afortunados: disfrutar de entornos vírgenes, de explorar una montaña por vez primera, de subir por donde nadie lo había hecho nunca antes… qué diferencia con las lamentables colas de cientos y cientos de aficionados que se montan desde hace unos años en las laderas del Everest.

Esa era ya terminó, como las épocas de los grandes descubrimientos o las grandes exploraciones. Sólo podemos imaginar qué experimentaron esas personas, y recordar la irrepetible épica de sus aventuras.

Un saludo.

¿Por qué es «lamentable»? Las cosas sólo se pueden hacer una vez la primera vez.

Buenas, Jesús. Con «lamentable» me refiero a esto: http://tinyurl.com/bhaa5vv

Un saludo.

David, no sólo se hace esto que pones en el Himalaya. Está claro que hay unos pocos picos inundados de turistas ricos, pero se sigue haciendo alpinismo de gran calidad e interés por toda esa cordillera.

Disculpa, Miguel, no era mi intención ningunear a todo el colectivo de los himalayistas si no a la legión de turistas adinerados buscadores de gloria y el desagradable submundo que se ha originado a su alrededor.

Por supuesto que aún hay expediciones con gran mérito en el Himalaya (y en otras muchas partes del mundo).

Un saludo.

Hablando del Annapurna… imprescindible el documental Pura Vida (disponible en Filmin).

Impaciente por leer la segunda parte :)

Ayer, después de leer tu comentario me puse a ver el documental. Impresionante. Gracias por descubrirmelo :)

¡Ils sont fous ces francais! Brutal lo que consiguieron sin mapas, GPS, oxígeno… Muy buen artículo

David,

el enlace no funciona

(HTTP Error 403 (Forbidden): The server refused to fulfill the request)

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Annapurna 1950: la conquista del primer ochomil (II)

Pingback: Al límite | Torpedone Capri

Pingback: Annapurna 1950 « Pedaladas a buen ritmo

Pingback: Escalador en la cima « Pedaladas a buen ritmo

Pingback: Los límites del ser humano | Infoxicado

Pingback: South face Annapurna | La Nube de Oort

Pingback: El verano es fugaz - Jot Down Cultural Magazine