Situémonos en el ocaso británico de un siglo XVI parco en descubrimientos, tosco, vacuo y tan insustancial que, de no ser por Shakespeare, se hubiera conocido como «sigilo XVI». Fue durante esa época oscura en la que el joven matemático William Ebony Milf constató su «Teoría de las cuerdas autoimpuestas en la no fortuita vigilia que deriva en la eclosión del azar», común y erróneamente llamada «Teoría del azar». En ella, Ebony desgranaba los componentes de aquello que llamamos «suerte» e intentaba de una forma cuando menos encomiable demostrar que podía malearlos a voluntad y por tanto hacerse con las riendas de la cuádriga del azar. Dominar la suerte, vamos. Su locuaz discurso inicial se sostenía sobre cuatro grandes pilares, los A.A.P.P, que no eran otros que Alegría, Alboroto, Perrito y Piloto. Con el tiempo y la adquisición de cierta madurez, Milf fue alejándose de estos primigenios preceptos para centrarse en intrínsecas ecuaciones de probabilidad como la de extraer una cantidad N de bolas chinas rojas y negras anotando concienzudamente en su antebrazo la frecuencia con la que extraía esferas del mismo color. Ciertas señoras pertenecientes a la alta burguesía londinense se mostraron muy interesadas en el proyecto y se ofrecieron a sufragar los costes de tan aventurada investigación. Fue así como W.E.M. pudo embarcarse en su ansiado Periplo Rular, un largo viaje iniciático hacia las formas de azar existentes a largo de toda la geografía mundial. Quería conocerlas, palparlas, diseccionarlas y finalmente someterlas. Todas y cada una. De norte a sur, de este al otro, de Groenlandia a Alpedrete. Pero mal empezó la contienda. Una notoria escabechina sufrida en una primera partida de dados en el proscenio del Teatro Globe, en la que perdió hasta el monóculo, le obligó a reducir su ámbito de estudio a la margen izquierda del Támesis. «No pasa nada», se repetía durante sus frecuentes tratamientos mediante autolesión. Solo había sufrido un revés, un pequeño escollo, un leve tropiezo que no haría si no reforzar la base sobre la que se sostendría su investigación. Las fórmulas eran exactas, la precisión en su implantación inaudita, su pelo lucía lacio y sus axilas hablaban el idioma del desodorante barato. No podía volver a fallar.

Con su presupuesto más que cercenado, se aventuró hacia una segunda cita con la historia en forma de partida de cinquillo. El envite tuvo lugar en el frecuentado Pub Malory, de Upper Ground, y concretamente en su sótano debido a las estrictas y minuciosas leyes locales que prohibían el juego a los zurdos los días de la semana que llevaran «R». Mientras barajaba su cabeza bullía en un torrente de incógnitas despejadas, elevación de potencias, números antinaturales y el recuerdo del sugerente escorzo de la camarera que lo había acompañado. Compuso en su cabeza las tablas que guiaban el azar, pulió mentalmente cada resquicio de duda y repartió. Una vez tuvo las cartas en la mano, concentrado, hierático en mitad de aquella lóbrega estancia, recordó y maldijo la pérdida de su monóculo. No las veía. El ambiente estaba tan pobremente iluminado que no veía las cartas. Intentó una intuición al tacto, frotando disimuladamente las yemas de sus dedos por los naipes en busca de la rugosidad delatora. Pero nada. Una amalgama de formas y colores difuminados se mostraban ante él, entre sus manos, eliminando por momentos los peldaños de su escalera hacia el éxito. Fue entonces cuando, hiperoxigenado y a lomos de su orgullo, comenzó a aplicar sus fórmulas infalibles un poco al tun tun, dejando que la intuición le dictara las cartas que tenía. El resultado; un drama. A duras penas y entre sollozos consiguió que le permitieran conservar los calzoncillos, prenda en la que él mismo había serigrafiado el lema; «I am the future«.

Quedaba de manifiesto que la gloria no era empresa sencilla y que dos insignificantes sinsabores no le privarían de degustar las mieles del éxito. Con el puñado de chelines que obtuvo empeñando su empeño (fórmula hoy en día conocida como la subvención a emprendedores) optó por reducir su titánica investigación al ámbito de su barrio y a cotas quizá menos ambiciosas. Ya llegaría el momento de crecer, conquistar y eternizarse.

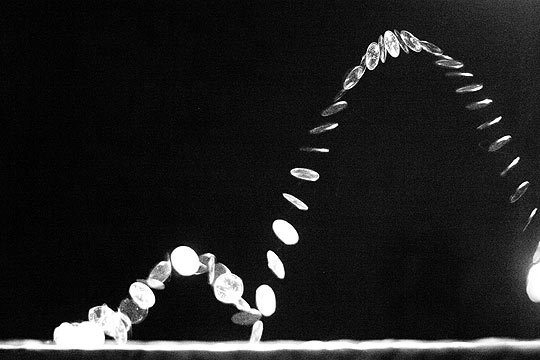

Falto de un primer golpe de efecto que enarbolara su proyecto, ávido, casi obsesionado por un triunfo-lanzadera, quiso erigirse como el rey, el dios nonato del «cara o cruz». Para ello, aún confiando plenamente en sus inapelables teorías, decidió trucar una moneda con la que obtendría siempre cara. Sería su comodín, su amuleto, la llave triunfal que le abriría las puertas del respeto y la admiración. Poco ducho en manualidades, el resultado no fue exactamente el que hubiera requerido tan magistral artimaña. Para empezar, las dos caras no eran iguales, una mostraba el rollizo perfil de un ya decadente Enrique VIII y la otra el esbelto cuello de la joven Isabel I. Este hecho provocaba un ligero desconcierto. Por otro lado, las dos monedas que utilizó para crear el híbrido de su experimento no tenían el mismo valor y, por tanto, tampoco el mismo diámetro. Una era ostensiblemente más pequeña que la otra, lo que confería poca fiabilidad a la supuesta acuñación oficial de su pieza, convertida ya en una aberración numismática. —No es perfecta…—, se dijo, —… pero tampoco lo son ellos. No lo notarán—. Encorajinado, salió raudo a la calle a reactivar su epopeya al grito de —¡Apuesten! ¡Cara o cruz! ¡Reten al invencible Doctor Cara!— (pensó que quizá debía buscar un sobrenombre artístico menos ilustrativo). Caminaba henchido, ansioso, haciendo rodar en el aire su grial y descubriendo que era cobrizo por un lado y plomizo por otro. —Mmmm… otro fallito—, se dijo. Tal era su ímpetu y premura que su destreza flaqueó y «la obra» cayó rodando hasta un bebé de catorce meses que descansaba en la acera. El niño la tomó con su manita y balbuceó en ese preciso instante sus primeras dos palabras; «Moneda falsa». ¡Oh, no! ¿Cómo podía ser? Su trampa sagaz había sido descubierta sin superar siquiera un estadio inicial de implantación. El tumulto que se congregó en torno a la primera declaración del infante se convirtió en un instante en tumulto en torno a la extraña moneda del Doctor Cara. —¡Embaucador!— gritó la masa señalando al bueno de William quien se dio la vuelta gritando —¡Timador falaz!— en un penoso intento por encasquetarle el brete a otro que pasara por detrás. Pero tras él solo habitaba un muro. —¡Las fórmulas funcionan!— profería desesperado mientras se acercaba la multitud. —¡La suerte come de mi mano! ¡Os haré ricos y esbeltos a todos!— decidió que eso último añadía credibilidad a la par que boato. La llegada de varios garantes del orden evitó que se produjera el linchamiento.

W. Ebony fue llevado ante un tribunal donde pudo exponer pormenorizadas sus teorías, hecho que le ayudó bastante ya que fue juzgado por loco en lugar de por estafador. Los jueces resolvieron, en un solemne comunicado, que «El azar no puede ser controlado pues su naturaleza reside, precisamente, en nuestra imposibilidad para ejercer dominio sobre él. De estar a merced de algo o alguien, dejaría de considerarse azar y no sería más que el mero efecto de una dedicación o estrategia. Aquel que se proclamara capaz de dominar el azar incurriría en el embuste. Aquel que hiciera de ello su meta escaparía a todo raciocinio y pasaría a ser considerado socialmente peligroso en enajenación y, por tanto, recluido.»

Y así llegó el epílogo de la cruzada del hombre que quiso atrapar la suerte y ponerle una correa. Una vez más, la historia se mostró implacable con los visionarios. La «Teoría del azar» fue tachada de herejía y borrada de la memoria colectiva. El señor Milf terminó sus días en el Hospital psiquiátrico de Bethlem donde intentó avanzar en sus teorías y llegó a acumular una escandalosa deuda en timbas ilegales con otros internos.

¡Magistral! Lo guardo para leerlo detenida y augustamente más tarde.

Apasionante, de verdad.

Aún así, no he podido quitarme de la cabeza lo mal que lo pasaría alguien llamado «Ebony Milf» hoy en día. El nombrecito se las trae, aunque obviamente en el siglo XVI las cosas eran bien distintas