En la carrera se estudiaba relatividad especial en el segundo año, en la asignatura de Mecánica Clásica. A todos nos hacía gracia eso de que la relatividad fuera mecánica clásica, dada la forma en que ponía patas arriba los conceptos más elementales de tiempo y espacio, pero la verdad es que lo era, al menos cuando se la comparaba con la mecánica cuántica, que no estudiaríamos hasta el curso siguiente. Si resultaba extraño asimilar que el tiempo se va deteniendo a medida que la velocidad de un observador se acerca a la de la luz, mucho más extraño resultaría, un año más tarde, enterarnos de que la luz, la madre de todas las ondas, podía comportarse, si le convenía, como un perdigón disparado contra un blanco de feria y viceversa, un haz de electrones podía generar un patrón de difracción igual que una onda de luz. Cierto es que en segundo nos pasábamos las horas en blanco imaginando astronautas cuyas naves se alargaban y sus relojes se detenían a medida que las velocidades se acercaban a las de la luz, pero en tercero nos esperaba el principio de incertidumbre y el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez.

El curso empezaba con la descripción del experimento de Michelson y Morley del que ya hemos hablado y con una práctica de laboratorio donde supuestamente podíamos repetirlo, excepto que el material de la práctica estaba manga por hombro y al final siempre acabábamos por inventarnos los resultados. De todas maneras estábamos en 1978 y aunque España era todavía un país del tercer mundo que no acababa de salir de la dictadura (el intento de golpe de estado de Tejero me pilló en un examen de óptica, nunca le perdoné que tuviéramos que repetirlo), leíamos en el Investigación y Ciencia, la versión en español del Scientific American, de los maravillosos experimentos que se realizaban en el CERN, un laboratorio internacional de física de partículas situado en la frontera entre Francia y Suiza, muy cercano a Ginebra. De esa ciudad había yo oído hablar mucho porque en ella había trabajado durante toda su vida el primo Juanito, un pariente de mi madre que aparecía los veranos por Cartagena conduciendo uno de aquellos Citröen tiburón de faros amarillos y cara de pocos amigos. El pobre hombre presumía de dinero y posibles aunque en realidad se ganaba la vida doblando jornadas en la cocina de un restaurante y ahorrando hasta el último franco suizo. Pero de todo eso no me enteraría hasta más tarde, cuando Ginebra dejó de ser la ciudad donde ataban a los perros con longanizas para convertirse en una de mis patrias chicas.

En el CERN había aceleradores de partículas que podían empujar la velocidad de un haz de electrones hasta una fracción minúscula de la velocidad de la luz. ¿A quién le interesaba perder el tiempo trasteando en el laboratorio con una réplica de una medida realizada un siglo atrás cuando cada uno de los experimentos del CERN demostraba inexorablemente que Einstein tenía razón? A quién le interesaba especular con astronautas imaginarios cuando los efectos relativistas eran el pan nuestro de cada día en el laboratorio europeo, tan cercano —a poco más de mil kilómetros de Valencia—, y a la vez tan lejano como la galaxia de Andrómeda.

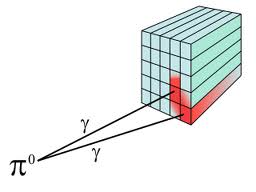

El postulado de Einstein afirmaba que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia. En uno de los experimentos del CERN se las arreglaban para acelerar unas partículas llamadas π° (lease pizeros) hasta velocidades próximas a la luz. Los pizeros eran una más de las faunas de partículas elementales que los aceleradores del CERN producían. Las más asequibles eran los electrones, protones y neutrones que componían la materia ordinaria. A estos había que añadirles los muones, que no eran sino una especie de electrones pesados, y los taus, recién descubiertos en el laboratorio norteamericano de SLAC —cómo imaginar que tan sólo diez años después estaría yo en ese laboratorio, trabajando con Martin Perl y Gary Feldman, los dos físicos que habían capturado la tercera y más pesada copia del electrón—. Además de tres copias del electrón, los aceleradores del CERN producían piones, tanto cargados como neutros (los famosos pizeros). Estos piones parecían no ser otra cosa que la basura nuclear que se generaba cada vez que dos haces de protones chocaban entre sí o un haz de protones se estrellaba contra un blanco. Pero además de piones había kaones, que venían a ser una copia más pesada y más rara de los piones. Y eso eran solo las partíıculas elementales de andar por casa. Por la época los experimentos del CERN descubrían una nueva partícula cada día y se gastaban una letra griega para bautizarla. Δ, Ψ, Ω… la lista no parecía tener fin, el misterio —de dónde salía toda aquel bestiario— se nos antojaba insondable.

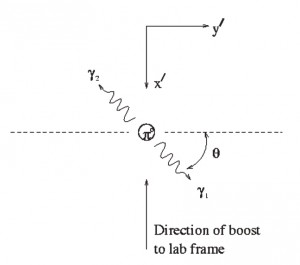

Los pizeros, como casi todo el resto de las partículas elementales, eran inestables y se desintegraban en una minúscula fracción de segundo produciendo dos pulsos luminosos, dos rayos gamma, parecidos a los rayos X de las radiografías, pero de energía mucho más alta. Aún así, se trataba de radiación electromagnética, idéntica a la luz visible, excepto por la longitud de onda, muchísimo más corta. Cuando un pizero se desintegra, emite los dos fotones de luz en direcciones opuestas. O para ser más exactos, si cogemos carrerilla y nos montamos en un sistema de referencia que vaya a la misma velocidad que el pizero (ya sabemos que ese tipo de cosas está al alcance de los famosos observadores), veremos como nuestra moribunda partícula lanza los dos fotones en cualquier dirección, pero siempre uno reculando contra el otro.

Imagínese el lector de nuevo en un AVE disparando una bala en la dirección del movimiento del ferrocarril y otra en la dirección contraria. En el sistema de referencia del jefe de estación ambas balas llevan velocidades distintas: a una de ellas hay que sumarle la velocidad del tren, a la otra sustraérsela. Por esa misma regla de tres, el sentido común afirma que la velocidad de los dos fotones —en el caso más extremo uno de ellos se emite en la dirección de movimiento del pizero, el otro en la dirección exactamente contraria— debería ser distinta en el laboratorio. La teoría de la relatividad de Einstein afirma que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia, por lo cual, a pesar de que el pizero va casi a la velocidad de la luz, el fotón que se emite en la dirección de su movimiento y el fotón que se emite en la dirección contraria llevan la misma velocidad en el sistema de referencia del laboratorio. Y, en efecto, los experimentos del CERN medían exactamente la misma velocidad para los dos fotones, una situación idéntica a la del encuentro que narrábamos hace unos días entre la nave Klingon y la Enterprise.

Si la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia el tiempo pierde su carácter estático y universal para recuperar un talante subjetivo que en realidad siempre tuvo. Que el tiempo puede dilatarse hasta el infinito lo sabe cualquiera que haya tenido un hijo. ¿Cuánto dura la primera noche en la que el bebé está en casa, cuánto la primera semana, el primer año? Que el tiempo también puede contraerse ferozmente me parece evidente mientras escribo estos renglones, evocando aquellas clases de mecánica de hace 30 años… de ayer.

Impresión subjetiva, diría el incrédulo. Impresión subjetiva que se desvanece sin más que mirar el reloj.

Pero si la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia, también los relojes son subjetivos.

Que dos partículas, o lo que sea, que vayan en la misma dirección en sentidos opuestos y que sean además «disparadas», por otra que ya iba echando el bofe, vayan a la misma velocidad, va contra toda intuición del hombre de a pie. Quizá por eso sea todo esto tan fascinante. A mí me parece maravilloso.

Para que los dos fotones vayan a la misma velocidad en ese caso límite que planteas, ¿el que va para delante «vive» en un tiempo más dilatado que el que va para atrás? ¿Por qué salen exactamente en sentidos opuestos? ¿Por qué salen en una dirección u otra? ¿De qué depende ese ángulo de salida?

No puedo evitar leer pizzero en lugar de pizero y no creo que sea un gran error viendo cómo van estos tíos en sus motillos por las ciudades.

En efecto, el fotón que el pizero dispara hacia adelante tiene que dilatar su tiempo para que su velocidad sea la misma que el fotón que va hacia atrás, como comentaremos con bastante detalle en las próximas semanas. De hecho, la energía que medimos en el sistema del laboratorio para el fotón que va hacia adelante es mayor que la energía del fotón que va hacia detrás (aunque en el sistema en reposo es la misma).

Por qué los fotones se disparan reculando el uno contra el otro? Porque cuando el pizero se desintegra no puede violar el principio de conservación de la energía y el momento (el momento de una cosa es el producto de su masa por su velocidad). En el sistema de referencia en el que el pizero está en reposo su velocidad es cero (y por tanto su momento también). Su energía es simplemente su masa (la famosa fórmula e = mc2). Los dos fotones se reparten esa energía, pero además la velocidad resultante tiene que ser cero (porque la velocidad inicial del pizero también lo es). Por tanto reculan, para que la velocidad de uno compense a la del otro.

Así que el ángulo en el sistema en reposo es siempre 180 grados. Pero en el sistema del laboratorio le damos un empujón a los dos fotones en la dirección en la que vuela el pizero, así que el ángulo entre ambos y el ángulo ya no es 180 grados, sino menor (por la misma razón que tenemos que dilatar el tiempo para acomodar que la velocidad de los dos fotones es constante).

La imagen del pizzero, a toda velocidad en su moto, no puede ser más gráfica y divertida…

Pingback: Muerte de un pizero

Pingback: Muerte de un pizzero