¿Es el ajedrez una mera colección de figuras de madera sin personalidad propia, o cada una de ellas —por lo que pueden hacer y por lo que no— podrían representarnos, e incluso caernos mejor o peor, a cada uno de nosotros? ¿Valen siempre más las torres que los peones? ¿Valen todos los peones lo mismo? ¿Es el rey siempre tan débil? ¿Es siempre la dama tan fuerte? ¿Son todas las casillas igualmente importantes? ¿Es el tablero solamente un tablero, o es realmente un mundo en miniatura?

El peón

Si el ajedrez es un juego monárquico —y sin duda lo es porque el rey es la pieza más importante y la reina la más poderosa— entonces podemos decir que el peón es el equivalente sobre el tablero del obrero o del campesino. Y además es la pieza revolucionaria por excelencia. Como en la vida, si se produce una rebelión para derrocar al rey y la reina, son los peones quienes la protagonizarán. Porque aunque el movimiento del peón es el más limitado y su poder ofensivo muy débil… reúne dos cualidades que lo hacen único.

Por un lado, el peón es capaz de asociarse con los demás peones y así adquirir —mediante la organización— esa fuerza del pueblo llano cuando decide unirse. Si el peón desarrolla una consciencia de clase y se une a sus compañeros, puede adquirir una sorprendente fuerza. Un peón rara vez puede hacer grandes cosas por sí solo, pero cuando trabaja codo con codo junto a sus compañeros es capaz de inmovilizar e incluso de destruir a la más temible de las piezas enemigas. Los peones pueden edificar una muralla que ninguna otra pieza es capaz de romper. Philidor, teórico del ajedrez y casualmente —o no tan casualmente— campeón hegemónico de ajedrez en la Francia inmediatamente anterior a la Revolución de 1789, lo resumió en una frase que parece hablar tanto de los escaques como de la vida misma: “los peones son el alma del juego”.

Para ser sinceros, no existe una estricta democracia sobre el tablero de ajedrez, que no deja de ser el escenario de una guerra en la que combaten dos ejércitos fuertemente jerarquizados. Pero, a pesar de todo, el pueblo sí tiene una voz, y la tiene a través del peón. La clarividencia de Philidor fue rescatada en el siglo XIX por Wilhem Steinitz, máximo impulsor de las estrategias modernas del ajedrez, estrategias basadas en el orden y la lógica. El campeón alemán cultivó una filosofía que sigue imperando en el ajedrez de hoy en día: si el juego es como una guerra que enfrenta a dos naciones, la mejor forma de obtener la victoria es contando con el pueblo y dándole, cuando es posible, un papel preponderante. Crear una sólida estructura de peones sobre el tablero, en la que cada uno de ellos apoye al de al lado, es una de las bases fundamentales que garantizan la victoria. Una estrategia de ajedrez, como una nación, sólo resulta sólida cuando los peones se sienten lo bastante fuertes como para colaborar activamente en el resultado final. Y esa fuerza proviene del apoyo, de la colaboración, de la solidaridad. Así, Steinitz llevó la teoría del Estado moderno a la que —antes de él— fue la caótica sangría medievalizante del ajedrez, donde los peones habían sido como carne de cañón que podía sacrificarse sin demasiados remordimientos. Cuando Steinitz comenzó a vencer a todos sus rivales —algunos, celosos y consumidos por la envidia, le acusaban de efectuar un juego “poco caballeroso” cuando quizá, en el fondo, querían decir “poco caballeresco”—demostró que el pueblo, unido, no puede ser vencido.

Pero hay, además, otra vía por la que el peón puede causar una auténtica revolución sobre el tablero, y esta vía es su capacidad para coronarse. Aunque el peón avanza lentamente, paso a paso, y siempre sometido a constantes peligros —especialmente cuando se encuentra aislado—, cuando consigue llegar la octava fila, alcanzando así la retaguardia del enemigo tras la heroica odisea de atravesar todo el tablero, obtiene una invaluable recompensa. En ese mismo momento, el peón se “corona” y puede elegir en qué pieza convertirse. Naturalmente, por lo general se elige la más fuerte, la reina. Así, partiendo desde lo más bajo, un peón puede emular la carrera de todo un Napoleón Bonaparte y transformarse finalmente en un poderoso general capaz de decidir toda una batalla… y de sentarse en el trono.

Uno de los errores básicos que suele cometer el ajedrecista novato —aún más novato que quien escribe, quiero decir— es el desestimar la importancia de los peones. Habiendo tantas piezas más poderosas que un peón sobre el tablero, el jugador incauto puede llegar a creer que la pérdida de un único peón no se notará ni tendrá importancia en el desarrollo de los acontecimientos. Pero cuando la ausencia de ese anónimo campesino impida la creación de un frente defensivo disciplinado e infranqueable, o cuando ese campesino no esté allí para interponerse ante un campesino enemigo que está a punto de coronarse en nuestra propia retaguardia… es entonces cuando ese ajedrecista novato descubre la terrible verdad: en ajedrez, como en la vida, desestimar al pueblo conduce casi con toda seguridad al desastre.

El alfil

En algunos lugares del mundo también llamado el “obispo”, es la pieza más sinuosa y taimada del ajedrez. Se mueve y ataca siempre en diagonal, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, pero también define toda una forma de ser.

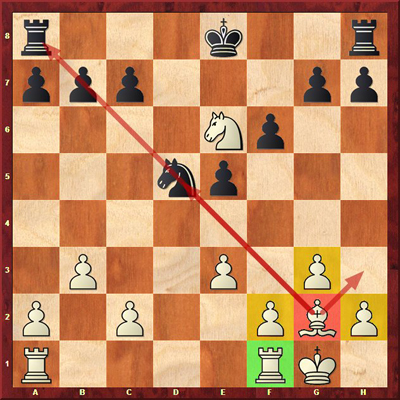

Su ataque diagonal le permite ejercer una de sus tácticas predilectas, el ataque cortesano, rápido e inadvertido y frecuentemente a traición. El alfil puede, por ejemplo, recluirse en “fianchetto”. Esto es, ocultándose del alcance del enemigo resguardado entre la sólida escolta de varios peones. Allí, vemos al alfil aparentemente inactivo y lejos del fragor de la batalla: es efectivamente el obispo que contempla las hostilidades desde la seguridad de una ventana del castillo. Pero no está realmente inactivo, sino esperando, como un Maquiavelo o un cardenal Richelieu… aguardando a que llegue su momento. Parece silencioso y ausente cuando la batalla está en lo que llamamos el “medio juego”, esto es, el punto álgido de la lucha, cuando se derrama más sangre y cae un mayor número de combatientes. En la fase intermedia de la partida, a veces ocurre que la compleja multitud de piezas que van y vienen espada en mano suele dificultar que el alfil se mueva cómodamente y este permanece en su fianchetto. En estos casos podría dar la impresión de que el alfil, tan cobardemente escondido, ha desaparecido y ha abandonado a los suyos a su suerte.

Pero cuando llegamos al final de la partida, cuando la batalla está empezando a despejarse y las diagonales empiezan a quedar limpias de piezas, el astuto y ladino alfil demuestra que ha pasado mucho tiempo planeando su entrada en acción, la cual suele acarrear sorpresas muy desagradables para el adversario. Si se despeja una diagonal, el alfil abandona su escondite y emerge la más notable de sus virtudes: la capacidad para atacar por sorpresa, lanzando un flechazo en la distancia que generalmente sorprende por lo inesperado y dañino. Las artes del obispo han pescado a los fieros soldados enemigos en la distancia: es el francotirador del ajedrez, el hombre que aguarda entre las sombras. Un alfil bien utilizado puede ser el arma predilecta del jugador que gusta de proyectar con anticipación la batalla sobre un plano, el que reserva a su Maquiavelo en un inadvertido rincón para que, en el momento menos pensado y cuando su enemigo camina por el pasillo en que lo estábamos esperándo, aparezca ese obispo de entre las sombras blandiendo un puñal envenenado. Lo dijo Tarrasch: “el futuro pertenece a quien es dueño de los alfiles”.

Pero si en el juego medio hay una diagonal libre que le deja sitio para moverse, un alfil que controle esa diagonal es la más afilada de las piezas, porque puede eliminar, inmovilizar y amenazar a cualquier otra. A veces, incluso mejor de lo que pude hacerlo la temible reina. El alfil no es tan exageradamente valioso como para tener que protegerlo a toda costa, como sí ocurre con la dama, que precisamente por ser tan poderosa vale tanto que a veces el jugador ha de protegerla, de manera incluso timorata. Un alfil en una diagonal abierta, es un “alfil bueno”, algo muy peligroso en manos de quien sepa utilizarlo bien.

Pero el alfil también tiene sus debilidades. Cuando las partidas nunca llegan a una fase abierta, cuando no hay diagonales libres y todo se resuelve en una maraña de piezas que se acumulan en posiciones trabadas, el alfil podría llegar a resultar casi completamente inútil, especialmente cuando queda —sin pretenderlo— aislado de la batalla en una esquina desde la que ya no puede lanzar sus flechas. En tales casos, cuando es bloqueado por otras piezas, se convierte en lo que llamamos un “alfil malo”. Ahí, su poder para decidir cuestiones importantes en la batalla desaparece. De hecho, la capacidad del alfil para esconderse puede volverse en su contra, si de repente la puerta del escondrijo se cierra ante sus narices y queda atrancada desde fuera. No hay astucia sin posible contrapié.

Aun así, por lo general, los grandes jugadores han acostumbrado a preferir la sutileza a larga distancia del alfil sobre la maniobrabilidad a corta distancia su teórico equivalente en valor: la caballería.

El caballo

Es la única pieza que no se mueve ni ataca en línea recta o en diagonal, sino que lo hace trazando una retorcida “L”. Es también la única pieza capaz de saltar sobre las demás, ya sean amigas o enemigas, por lo que no necesita que se abran pasillos por los que transitar. Si en las guerras reales la caballería resulta más efectiva a campo abierto, en el ajedrez es justamente lo contrario. Allá donde hay posiciones enquistadas en las que otras piezas encuentran dificultades para maniobrar, sin pasillos ni diagonales despejados, el caballo se encuentra como en su salsa. Allá donde los demás apenas pueden avanzar, el caballo saltará alegremente de una casilla a otra, creando súbitas amenazas como la “horquilla” (atacar dos piezas a un mismo tiempo). Por ejemplo, pocos jaques hay tan terribles como el de un caballo que aparece de un salto, dando jaque al rey y al mismo tiempo atacando a una pieza mayor que estaba relativamente alejada de la zona de peligro. En tal caso, la pieza mayor puede darse por muerta, aunque se hubiese creído segura detrás de algún parapeto.

El caballo es como el zapador o el ingeniero de un ejército: construye puentes, cava túneles, atraviesa muros, incluso en ocasiones revienta paredes con una súbita explosión en la que sacrifica su propia vida para demoler la infranqueable estructura de peones del contrario. Es una pieza muy valiosa cuando las trincheras son laberínticas y profundas. En cambio, cuando la batalla se despeja y los francotiradores a larga distancia —como el alfil— empiezan a dominar el horizonte, el caballo pierde gran parte de su poder. La capacidad para saltar a corta distancia, tan necesaria en la guerra de trincheras, lo hace lento e inefectivo si la batalla se desplaza a campo abierto. Además, un caballo suele resultar muy poco útil si se queda demasiado tiempo inmóvil en el mismo lugar, al contrario que el alfil, que hace del atrincheramiento una de sus mejores armas.

Pero el caballo es importante también en otra fase: la apertura de la partida, cuando es la única pieza que puede salir de su posición inicial incluso antes de que ningún peón se haya movido. Como el caballo puede controlar el centro del tablero con un único salto, es un perfecto explorador que puede escoltar a los peones en sus primeros pasos hacia el control del tablero. Es raro que un jugador experto cometa grandes errores en la apertura, pero para un jugador novel —propenso a ciertas inexactitudes en la fase inicial— el salto de un caballo contrario puede llegar a ser un movimiento tan inesperado como terrorífico, ya que el jinete explota con facilidad la existencia de casillas débilmente defendidas y es muy hábil amenazando “desde la nada” a piezas incorrectamente situadas. A este jugador inexperto, el extraño patrón de movimiento del caballo le resulta difícil de anticipar, su manera de crear laberínticas jugadas en rincones inverosímiles se le antoja casi mágica, y el uso de la horquilla atacando a dos piezas a la vez le parece ilógico y espeluznante.

Aunque muchos jugadores suelen preferir el alfil —teóricamente igual de valioso, pero más efectivo en la distancia y más confiable a largo plazo— el caballo siempre puede jugar un papel decisivo en partidas complejas. Y más en el ajedrez amateur, sobre todo si está en manos de jugadores imaginativos que vean rápidamente la manera de sacar partido a los errores de su adversario. La aparente “irregularidad” del patrón de movimiento del caballo favorece a quienes tienen una visión más inmediata de las sutiles telarañas geométricas del tablero. Ya lo decía Capablanca: “cuanto más débil o inexperto es el jugador, más terribles le parecen los caballos”.

La torre

Si en la guerra que se desarrolla sobre el tablero de ajedrez hay un equivalente del moderno tanque, ése es la torre. Su ataque frontal y arrollador resulta mucho más evidente y fácil de prever que por ejemplo el del alfil, pero es también más demoledor. Es una pieza poderosa, pero más que ninguna otra tiene su momento y no conviene usarla antes de hora. Rara vez sirve para algo al inicio de un partida, pero rara vez no resulta decisiva al nada al final. En esa fase final ya quedan pocas piezas sobre el tablero y existen muchas filas y columnas abiertas a modo de carreteras, por donde nuestros dos tanques pueden circular libremente sembrando el terror entre las filas enemigas.

Sin embargo, hasta que llega ese final, las torres suelen permanecer aparcadas en nuestra propia primera fila durante buena parte del juego. Y allí en su “garaje” deben quedarse, salvo que una circunstancia extraordinaria requiera de sus servicios antes de hora… cosa poco habitual. Generalmente una de las dos torres forma parte del enroque, el castillo donde se refugia el rey. De hecho, ambas torres guardan al monarca durante las fases iniciales y medias del juego. Son los dos tanques de su escolta y se limitan a contemplar la batalla con el motor apagado. Incluso los alfiles pueden salir antes de sus escondites, pero la torre debe esperar. Necesita amplias autopistas para llegar a su destino.

Así, en el momento en que la batalla está cerca de terminar, cuando muchas piezas han desaparecido y las carreteras comienzan a quedar despejadas, los tanques abandonan su hangar… y es entonces cuando su marcha se torna aplastante. Arrollarán a los pocos enemigos que aún queden en pie, y harán huir al resto de las tropas. Al final de la contienda, cuando ambos tanques arrancan sus motores y avanzan de manera coordinada, no habrá forma de que el enemigo consiga responder a su asalto. Las torres finalizan mediante la fuerza bruta lo que las demás piezas han estado consiguiendo a base de milimétricas maniobras a lo largo de la partida.

Pero esa necesidad de una carretera en condiciones es su única debilidad. Decía Samuel Reshevsky que “la única torre buena es la torre en movimiento”. Estos dos tanques del ajedrez necesitan acelerar, avanzar durante una cierta distancia para causar daño. En las distancias muy cortas, salvo contadas excepciones, suelen resultar menos temibles y más vulnerables, porque resultan más fáciles de esquivar y boicotear. Imaginemos a un soldado de infantería situado justo al lado de un tanque: si es astuto, el tanque nunca podrá hacerle nada. Pero si ese mismo soldado está, no pegado al tanque, sino a cuarenta metros de distancia, visible y desguarnecido en mitad de una carretera… si el tanque empieza a acelerar apuntándole con el cañón, el soldado no tiene ningún futuro.

¿Cómo hacerles frente? Una partida compleja y repleta de piezas, de esas que tanto entorpecen la vida a los alfiles, resulta todavía más incapacitante para las torres. Porque incluso en esa clase de partidas los alfiles cuentan con la posibilidad de colarse en diagonal por algún resquicio desatendido, pero las torres no. Los tanques, decíamos, necesitan un carril bien despejado… y una de las cosas más fáciles de conseguir en ajedrez es obstaculizar un carril que el enemigo pretendía utilizar. Basta un único peón bien colocado para cortar toda una carretera.

Por todo esto, las torres son especialmente peligrosas en manos de jugadores experimentados, de esos que juegan con precisión milimétrica los finales con pocas piezas. En esos finales, una pareja de tanques es tan terrible que ni la dama podría pararles los pies.

La dama

Decía un texto medieval que “cuando vi a mi reina partir, ¡ay! No pude seguir jugando”. Decíamos que el ajedrez es un juego monárquico, pero es también un matriarcado. La dama, la reina, es la pieza más poderosa del juego. Puede efectuar cualquier movimiento posible para cualquier otra pieza —excepto el salto del caballo y el ataque del peón “al paso”— por lo cual es también la pieza más valiosa en la batalla. El rey sólo es más valioso en la teoría; su valor, decimos, no se puede calcular. Pero allá donde el rey es débil y vulnerable, la reina es fuerte y todopoderosa. Si el rey ostenta un título honorífico pero por lo general se limita a dejar que otros lo defiendan, es la reina quien gobierna y dirige a las tropas en la práctica.

La dama puede atacarlo todo y a todos, y allá donde vaya, allá donde se sitúe, su sola presencia cambia instantáneamente la naturaleza de la batalla en curso. Resulta muy difícil defenderse de ella; también resulta complicado bloquearla en algún rincón y casi imposible inutilizarla por completo. No es menos difícil intentar quitarle la vida, lo que siempre requiere un complicadísimo plan… o un fallo muy garrafal del contrario. Hay pocos rincones a donde la dama no pueda llegar y pocos fragmentos de muralla que sean completamente inmunes a su poder. Reúne, en un solo cuerpo, la fuerza de los tanques y la sutileza de los alfiles. Vale más que todos los peones juntos. Vale más que los dos caballos juntos. Vale más que los dos alfiles juntos. Sólo la pareja de torres —si ambas están intacta y si tienen buenas carreteras por donde moverse— constituye un rival digno de la reina… porque si queda una sola de las torres, no hay tampoco nada que pueda hacer.

La reina es además la mejor comandante del juego Cuando actúa en solitario es temible, pero si además se rodea de algunos escuderos para desarrollar un plan en compañía, su poder contagia a las piezas menores y pocas veces ese ataque conjunto no termina siendo irresistible.

Sin embargo, su enorme poder constituye su único posible punto débil, ya que la hace enormemente valiosa. Y al ser tan valiosa, si el enemigo consigue algo difícil pero no imposible —ponerla en peligro— nuestros planes se verían completamente trastocados, ya que salvar la vida de nuestra dama pasaría a ser la primera de nuestras prioridades, desbaratando cualquier otro plan en que estuviésemos embarcados hasta ese momento. No pocas batallas que creíamos ganadas, cuando ya teníamos al rey enemigo a la vista, terminaron volviéndosenos en contra en el momento en que tuvimos que girar sobre nuestros pasos y correr para salvaguardar a la reina en apuros. Por ello, pese a sus enormes capacidades, la dama ha de ser usada con precaución. Es asombrosamente fuerte, pero no invulnerable, y si cae en una trampa nuestro ejército se quedaría sin su mejor general. La dama es como Juana de Arco: difícilmente habrá ejército sin ella.

Aunque a veces, cuando es lanzada voluntariamente a una trampa, cuando sacrificamos su vida a sabiendas, cuando la convertimos en una mártir en pos de ganar la batalla, la partida de ajedrez alcanza una nueva cota de épica y belleza. El sacrificio de dama que conduce a la victoria es probablemente la jugada más espectacular y grandilocuente del ajedrez. Hemos dejado marchar nuestra mayor arma precisamente para desarmar al contrario: una paradoja que tiene más de novela que de matemática, una de tantas situaciones que hacen del ajedrez algo tan asombrosamente humano. Así lo entendían por ejemplo Tartakower (“el sacrifio de la dama, incluso cuando resulta bastante obvio, siempre alegra el corazón del amante del ajedrez”) e incluso alguien tan poco amigo de las aventuras trágicas e inciertas sobre el tablero como Anatoly Karpov (“las combinaciones con un sacrificio de dama están entre las más impactantes y memorables del ajedrez”). Perder la dama es la peor desgracia del ajedrecista, pero entregarla a propósito para vencer al contrario es la mayor de sus glorias.

El rey

La pieza más débil, y la más importante también. Evitar la captura definitiva de nuestro rey —así como capturar al monarca enemigo— son las dos finalidades fundamentales del juego, del arte y de la ciencia del ajedrez.

Durante la mayor parte de la partida el rey es una pieza completamente pasiva, que contempla desde su trono los esfuerzos que hacen sus generales, caballeros y súbditos por preservar su seguridad. Son muy escasos su movilidad y poder. Además padece un serio condicionante: la imposibilidad de entrar en casillas que estén siendo amenazadas por el enemigo, así como la necesidad imperiosa de huir de su casilla cuando es puesto en jaque; porque si no puede huir se produce esa captura definitiva —el jaque mate— que hará que su ejército sea definitivamente derrotado.

Así pues, como tantos monarcas en la Historia, nuestro rey de madera se limita a sentarse indolente en el trono mientras son los otros quienes derraman sangre por su causa. Mientras existen muchas piezas sobre el tablero, el rey no es solamente menos útil que un peón, sino que dejarlo al descubierto puede traernos considerables problemas cuando el adversario encuentra una manera de acosarlo. Es normal que muchos jugadores principiantes se apresuren por enrocarse, salvaguardando al rey en su castillo, y sientan un miedo cerval ante la sola idea de verse obligados a maniobrar con el indefenso monarca en zonas descubiertas. No sin razón, ya que durante la apertura o el medio juego, un rey al descubierto es una presa desnuda que está completamente a merced de las flechas, lanzas y espadas del contrincante.

Sin embargo, como decía Reuben Fine, “el rey también es una pieza, ¡úsala!”. Si la partida llega a su etapa final, el hasta entonces pusilánime titular de la corona puede empezar a cumplir un papel importante en la batalla. Pese a su debilidad intrínseca, cuando ya hay pocas piezas que puedan acosarlo a base de jaques o amenazar con darle mate, el rey puede abandonar su castillo y empezar a combatir también, mandoble en mano, como cualquier otra de sus piezas. El rey es débil, pero no inútil. De hecho, encarna una sonora y solemne metáfora: cuando la guerra ha dejado a su nación en cuadro, cuando muchos han muerto y quedan pocas manos para combatir, cuando flaquean los ánimos, también él ha de arremangarse y derramar sangre, sudor y lágrimas. Porque, en situación de escasez de efectivos, su aportación se hace no ya posible, sino completamente necesaria.

Para el ajedrecista principiante, los finales de partida probablemente son la fase más difícil y misteriosa —pese a la escasez de piezas— de todo el juego. Porque en esa fase, el valor intrínseco de cada pieza se modifica considerablemente, así como la función que puede desempeñar. Por así decir, las leyes del ajedrez cambian. El rey, al que hasta entonces había que proteger a toda costa, es llamado a filas como un soldado más. Esto, que puede parecer una tontería, constituye un salto psicológico importante para el jugador inexperto.

¿Por qué? Porque a menudo no resulta fácil decidir en qué instante la partida ha abandonado su “juego medio” y ha entrado en la fase final propiamente dicha —lo cual puede llegar en un solo movimiento y se caracteriza, a veces, por cambios muy sutiles sobre el tablero—, en la que las estrategias y necesidades cambian. Por eso mismo no resulta nada fácil detectar el momento preciso en que hemos de perder el miedo a utilizar el rey y hacerlo entrar sin miramientos y pese a las posibles amenazas en el fragor de la batalla. Muchas veces, hacerlo sólo con una jugada de retraso (o, cómo no, hacerlo precipitadamente) marca la diferencia entre la victoria y la derrota. El empleo adecuado del rey, pieza que parece escuálida hasta lo inusable, significa mucho cuando la partida llega a ese tramo final y, como todo en los finales del ajedrez, es una ciencia complicada de aprender.

Porque el rey, a veces, consigue grandes cosas si se aproxima a la acción en el momento justo, sin más precaución de la debida pero utilizando el camino que mejor combine seguridad y rapidez. Un rey, como cualquier otro combatiente, también puede amenazar una casilla eficazmente o incluso capturar una pieza enemiga. Rara vez lo hace por sí mismo, pero sí ejerciendo como apoyo de los planes y trampas que han construido cuidadosamente sus tropas.

Blancas y negras

No es asunto de razas, ni de credos, ni de banderas. En el ajedrez no hay buenos ni malos. Ni las piezas blancas personifican la bondad impoluta ni las negras son un “reverso tenebroso”. No hay diferencia entre unas y otras, excepto que su color determina quién avanza en primer lugar. Los colores en ajedrez no significan nada. Pero el tiempo sí.

Las blancas siempre inician el juego. Siempre, cada vez, invariablemente. Ello no constituye ninguna metáfora étnica, cultural o nacional, ni ningún doble sentido histórico: se trata simplemente de una necesidad en el orden interno del juego, un mero reflejo de que también de color blanco y negro son las parcelas del tablero. De hecho, los colores blanco y negro son una convención competitiva oficial, porque fuera de las competiciones las piezas podrían ser (y a menudo lo son) de otro color y textura: la única norma no escrita para jugar al ajedrez en cualquier lugar es que pueda distinguirse con facilidad a un bando del otro.

El hecho de que las blancas efectúen la primera movida se considera, sobre el papel, una importante ventaja en un juego donde tan importante como lo que se hace —o incluso a veces más importante— es el cuándo se hace. Una de las primeras cosas que buscará cualquier ajedrecista es tomar la iniciativa: frecuentemente resulta menos peligroso entregarle al enemigo un peón que entregarle un tiempo. Quien posee la iniciativa es quien elige el plan a seguir, quien decide qué se juega y en qué parte del tablero, mientras el rival sin iniciativa se ve limitado a reaccionar pasivamente sobre la marcha. De hecho, por ejemplo, no pocos jugadores lo hacen y sacrifican un peón para obtener la iniciativa. Pierden un soldado pero ganan un tiempo. Es algo que no siempre funciona, pero es una posibilidad que está ahí. Un turno de ventaja es un patrimonio a conservar.

Por tanto, las blancas, que ya gozan de ese tiempo de ventaja ya en la salida, tienen las de ganar. O eso se pensó durante mucho tiempo.

Los ajedrecistas constantemente perfeccionan su arte, y eso ha traído épocas en que veían las cosas de un modo, y revoluciones que cambiaron su punto de vista. Como con casi todo, han vivido la cuestión de los colores de maneras diferentes a lo largo de la historia. Durante largos periodos se pensó que la ventaja inicial de un tiempo de que gozan las piezas blancas aconsejaba atacar cuando uno jugaba con ellas, mientras que lo recomendable era proceder de manera conservadora e intentar forzar el empate jugando con las negras. Había, pues, un bando “mejor”, una nación más despierta que iniciaba siempre antes la batalla, mientras la otra dormía, desprevenida, la siesta. Quienes jugaban con negras se sentían, de entrada, acomplejados. Su juego iría a remolque de la voluntad del iniciador, así que lo más sensato parecía intentar tomar todas las precauciones defensivas posibles. Obtener un empate con negras era como obtener una victoria con blancas.

Pero esa costumbre de jugar buscando tablas con negras fue, sin embargo, demolida por los ajedrecistas modernos —muy especialmente por aquella paradoja viva, aquel “dogmático destructor de dogmas” llamado Fischer— ya que siempre puede haber un camino para la victoria incluso para las negras. O siempre está, como mínimo, la obligación de buscarlo. Así pues, jugar con blancas o con negras no es tan importante como el quién juega y cuál es su actitud. No es tan importante el quién dispone del primer tiempo como el hecho de cómo usará ese primer tiempo, lo que depende tanto de su habilidad como de su personalidad. Un jugador agresivo, dispuesto a correr riesgos, puede robarle rápidamente la iniciativa a las blancas, si es que su adversario se descuida o se anda con demasiados temores. O un jugador que empieza teniendo la iniciativa con las blancas puede perderla si su ímpetu lo lleva por vericuetos demasiados peligrosos. Como siempre en ajedrez, el balance entre riesgo y seguridad es un logro difícil. La iniciativa puede cambiar de manos con facilidad cuando la partida está comenzando. Incluso en esto ha terminado siendo justo el ajedrez para ambos contendientes: creímos que había un bando mejor, pero resultó que sólo es mejor en el mundo ideal del “ajedrez perfecto”, inalcanzable —por fortuna— para los humanos.

Naturalmente, la ventaja de la salida sigue estando ahí; pero no es tan determinante como para obligarnos a adoptar una “mentalidad de blancas” o una “mentalidad de negras”. Entre profesionales, las maneras de neutralizar o mantener la ventaja en el inicio del juego están bien estudiadas. Entre aficionados, es fácil que el jugador blanco cometa imprecisiones sutiles que le hagan perder esa ventaja o que el jugador negro explote a base de astucia los resquicios que se le presentan, o que sencillamente apabulle al jugador blanco con su ímpetu. Así, las piezas terminan teniendo un único color: el de la habilidad de quien las maneja.

Tierras caras, tierras baratas

En estos tiempos de crisis inmobiliaria, el ajedrez es para el mercado del suelo —como lo es para tantas cosas— un perfecto ensayo general. Este juego podría usarse como lección para un sinfín de disciplinas, incluso para algunas que quizá aún no existían cuando empezó a inventarse. Y desde luego podría servir en una escuela de inversores inmobiliarios. Por lo general, si observamos el tablero al inicio de la partida, una casilla tiene más o menos valor según dónde esté situada. De salida, ya antes de efectuar la primera jugada, no todas las casillas del tablero valen lo mismo. Pero eso no significa que una misma casilla tenga un precio fijo. No sólo depende de dónde está situada, sino también de quién la ocupe y de qué esté pasando a su alrededor.

El ajedrez lo personificamos mejor a través de las piezas —distintivas, vistosas, variadas— pero en realidad es básicamente una guerra por el terreno. La misión es derrocar al rey adversario, de acuerdo, pero tal cosa no puede hacerse sin primero conquistar sus territorios. Hasta que podemos pisar la sala del trono, plantarnos ante el monarca enemigo, poner la punta de nuestra espada sobre su pecho y obligarlo a rendirse o morir, el juego es básicamente una lucha por mantener nuestras posiciones y ganar posiciones nuevas. Ahora bien, ¿cómo saber qué posiciones debemos conquistar?

Nada más empezar la partida, las casillas a intentar dominar son las del centro geométrico del tablero. En asegurar el control sobre esas casillas —conservando a la vez la armonía entre nuestras piezas— consiste básicamente toda la ciencia de la apertura, estudiada desde hace siglos. Y es lógico: desde esas casillas del centro resulta más fácil llegar a cualquier otro punto del campo de batalla que desde las alejadas casillas de los flancos, las cuales resultan menos útiles y por tanto menos valiosas. El centro del tablero es, como el centro de una ciudad, más caro y más codiciado. Pero también los litorales del tablero son suelo codiciado: nuestra retaguardia, allá donde iniciamos la partida, es un terreno que debemos defender a toda costa. Por varios motivos. Porque allí solemos construir los cimientos de nuestro castillo, porque allí se resguarda nuestro rey, y porque si un peón enemigo llega a la orilla de nuestro océano estaremos perdidos, pues dicho peón se coronará y de él surgirá una poderosa dama que hará estragos en lo que quede de nuestro castillo.

Así, al iniciar la partida podemos —más o menos— trazar un plano del tablero y establecer los precios de cada casilla. Así sabemos en qué terrenos empezar a fijarnos. Debemos dominar el centro, defender nuestra orilla y amenazar la del contrario. Los flancos no son tan importantes, y en las esquinas probablemente ni reparemos durante toda la partida. El ajedrez tiene un catastro.

Pero —y esto es algo que hemos aprendido en la vida como lo podemos aprender en el ajedrez— hay que ser flexible y no obcecarse en pensar que lo que sabemos ahora valdrá para siempre. Controlar una buena casilla es importante, pero no es menos importante saber detectar cuándo esa casilla ha dejado de valer lo que valía, o cuándo merece la pena abandonarla para conquistar otra casilla que ha adquirido un nuevo precio, o cuándo se ha vuelto una casilla débil cuyo control no podremos conservar en el futuro. Porque en ajedrez también existen las hipotecas. A veces empleamos una pieza importante en adquirir una casilla que nos gusta o nos conviene, pero con el tiempo resulta que haber hecho esa inversión se convierte en una pesada carga. Sí, existen las casillas hipotecadas. A veces nos enteramos por sorpresa. Comprar esa casilla parecía tan buena idea…

En el ajedrez, las circunstancias lo son todo. Lo que hoy es valioso, mañana podría no serlo. Y pasado mañana podría volver a serlo otra vez. Lo único seguro en el ajedrez, lo único que nunca cambia, es que debemos proteger al rey —por eso se dice que su valor es incalculable— pero el valor de absolutamente todo lo demás es relativo. Los precios y las importancias pueden dispararse o venirse abajo de un instante a otro. Desde el modesto peón a la ilustre reina, desde las casillas burguesas del centro a los yermos recuadros de las rurales esquinas, el precio de cada cosa lo marcan los acontecimientos del momento. Por ello, en ajedrez hay que ser flexible y juzgar sin demasiadas preconcepciones. ¿No es acaso frecuente el caso de que un jugador inexperto pero imaginativo vence al jugador más experto pero más rígido de pensamiento? En verdad no es algo difícil de creer, especialmente si una partida es compleja e imprevisible, donde la teoría puede decirnos “conserva las casillas del centro” pero donde la práctica, de repente, dicta que lo que “se lleva ahora” es un chaletito en las afueras. A veces, la victoria o la derrota pueden depender de algo tan nimio como el haber sabido detectar a tiempo cuándo una casilla de las importantes iba a dejar de serlo, o a la inversa.

Por eso mismo también existen los especuladores inmobiliarios en el ajedrez. Jugadores que invierten en una casilla de acuerdo a un plan, pensando que el precio de esa casilla —ahora insignificante— subirá en cuanto se den un par de circunstancias favorables. A veces el plan tiene éxito y ese jugador vence porque situó allí una pieza antes de que pareciera una ubicación razonable. El ajedrez funciona de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, qué se le va a hacer.

Empezamos estas líneas diciendo que el ajedrez es un juego monárquico que puede transformarse en revolucionario, y podemos terminar diciendo que el ajedrez es, además, mercantilismo puro. Con una diferencia: en el mercantilismo de la vida real nos convencen a menudo de que algo insignificante tiene mucho valor, y alegremente pagamos un alto precio por ello. Pero en ajedrez, cada cosa vale lo que cuesta y sólo un jugador que se engañe a sí mismo pagará un precio alto por algo —una pieza o una casilla— cuya utilidad es realmente poca.

Aunque, pensándolo bien, quizá también en eso se parezca el ajedrez a la vida.

¡Excelente!

Me ha gustado el artículo pero no puedo obviar algunas imprecisiones.

Dice el autor del artículo: […] así como la necesidad imperiosa de huir de su casilla cuando es puesto en jaque;[…] Sobre interponer una pieza, siempre que no sea el caballo o capturar la pieza que produce jaque ni palabra.

[…]Quien posee la iniciativa es quien elige el plan a seguir, quien decide qué se juega y en qué parte del tablero, mientras el rival sin iniciativa se ve limitado a reaccionar pasivamente sobre la marcha[…] Petrosian no estaría demasiado de acuerdo.

[…]Nada más empezar la partida, las casillas a intentar dominar son las del centro geométrico del tablero. En asegurar el control sobre esas casillas —conservando a la vez la armonía entre nuestras piezas— consiste básicamente toda la ciencia de la apertura, estudiada desde hace siglos[…] Nada sobre las defensas diferidas, en las que se les concede a las blancas el centro para atacarlo.

En acolación a esto último encuentro que falta mención a los hipermodernos, Reti y Nimzowich.

En cuanto a las torres ni mención de la séptima fila o las columnas abiertas. Aunque esto no es un olvido.

Y naturalmente, hablando de ajedrez sin que aparezca Garry, es algo que a mí me cuesta entender.

Saludos.

Añadiré dos importantisimas propriedades del caballo y qes que por una parta a cada movimiento ataca una conjunato de escaques competemnte distinto excepto el de salida (en cambio el afil o la torra renuevan la mitad de casuillas atacada) y es la unica pieza que puede atacar a la dama sin necesidad de ser protegida. Todo ello hace que las combinaciones que tras una serie de maniobras forzadas culminan con una horquilla rey, dama son la principal causa de perdida de esta.

Bello y magnifico articulo, me ha encantado. Enhorabuena!

Pingback: Reflexiones de un tablero de ajedrez | David Rodríguez Arias

Verdaderamente sublime.

una aclaración, Wilhem Steinitz era austriaco no alemán, es un articulo interesante y ameno.

Pingback: Otro suculento texto de ajedrez | Los juegos son cultura

¡Excelente articulo!, me gustó… Yo tengo una duda, a ver si me pueden ayudar. Es una duda heredada pues el problema me lo planteó un pana mío.

Él viene y me comenta que en la mayoría de diagramas de ajedrez al alfil es común que se lo represente usando el ícono de una mitra episcopal de la que usan los Papas y obispos; el símbolo es una mitra con sus 2 ínfulas haciendo las veces de pie; pero él me dice que hay algunos diagramas en donde el alfil queda representado con un yelmo con visera.

Si la pieza del alfil es un obispo en forma estilizada, ¿Cuál es la razón específica de representarlo con un yelmo de armadura de caballero medieval (un símbolo más bien bélico) y no con la típica mitra de siempre? … Tiene que haber una causa especifica para adoptar ese otro símbolo; ¿Pero cuál?.

Si alguno me lo puede responder se lo agradezco.

Pingback: Garaga Nombres Y Valores De Las Piezas De Ajedrez & More - image world