Star Trek. Recuerdo haber visto alguno de los episodios de la serie original en algún momento de mi niñez, pero lo cierto es que nunca llegaron a entusiasmarme aquellos señores en pijama armados con artilugios que recordaban una radio portátil y cuyas aventuras transcurrían, teleportación arriba, teleportación abajo, en un puente de mando en el que el cartón piedra se notaba en cada detalle. Yo sabía de puentes de mando y de barcos de guerra reales y de marinos de verdad que vestían a bordo sobrios uniformes, de faena, y no aquellos trajes psicodélicos de colegiales que lucían Kirk y su tripulación. Más tarde sí. Cuando llegaron a España las películas de Hollywood ya estaría en segundo o tercero de carrera, intoxicado hasta la médula con el veneno de la ciencia ficción. Había dejado atrás aquellas novelitas de la infancia, deslumbrado con los grandes escritores cuyas traducciones llegaban puntuales desde Estados Unidos. Asimov, Clarke, Heinlein, Niven, Farmer, Phol, Brown, entre otros muchos. El dinero no me alcanzaba para comprar todo lo que leía y mucho menos para pagarme además el vicio de los cómics. No me llegaba el dinero pero Elías Yanini, el librero de mi pueblo, me fiaba. Elías tenía una libreta finita, muy vieja, con renglones azules en los que apuntaba los títulos que me llevaba cada semana y los crecientes números rojos de mi cuenta.

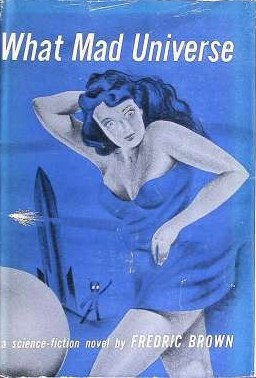

Entre las novelas que le compré (es un decir) recuerdo Los propios Dioses, quizá la mejor obra de Asimov, a la que siguieron Yo robot, El fin de la eternidad y la saga de Fundación. De Clarke me llevé, por lo menos, Odisea espacial y El fin de la infancia, —muchos años más tarde, en Boston, leería The songs of distant Earth mientras las notas siderales de Mike Oldfield llenaban las tardes nevadas de aquellos febreros gélidos—. Aún no había pagado la mitad de esos títulos y Elías tenía que pasar página en su libretita de deudas nunca cobradas del todo para anotar La luna es una cruel amante, de Heinlein —quién no era un anarquista de la República de la Luna, por entonces—, la divertidísima Universo de locos, de Fredric Brown, Mundo anillo, de Niven, y aquella novela tan triste y extraña del más triste y extraño de los escritores de la época, Frederic Phol, El día que llegaron los marcianos.

Yanini me fiaba libros y me regalaba los números viejos de 1984, cuando 1984 todavía estaba a un lustro en el futuro y faltaba casi una década para que llegaran a la Tierra los neutrinos de la supernova. Era el mío un mundo a la vez diminuto e inmenso. Estudiaba segundo de físicas en el nuevo campus de Burjassot, muy lejos de la antigua facultad de ciencias, hoy rectorado, a la entrada de Valencia. Había que llegar cada día desde Puerto de Sagunto en medios de transporte que variaban desde el autobús hasta el auto-stop. Y mientras las tartanas de la época renqueaban entre Sagunto y Valencia o el trenet recorría a paso de tortuga los campos de naranjos, camino de Burjassot, mi yo astral se paseaba a todo lo largo y ancho de la galaxia. Las semanas pasaban entre clases, apuntes y noches en blanco pero la imaginación, como la Enterprise, podía ir más, mucho más lejos. Soñar era gratis en mi España pobre.

En las películas de los 80, Kirk y compañía habían mejorado algo la estética, se notaba menos el plástico y los maquillajes no se le corrían tanto a los Klingon. Los argumentos seguían siendo colosales memeces, pero en realidad daba lo mismo. Uno iba al cine y se tragaba aquellos rollos como lo que eran, un mantra hipnótico que nos permitía atravesar las barreras del hiperespacio y evadirnos del pueblo industrial donde el gobierno socialista cerraba los altos hornos a los obreros que les habían votado —cuántas lágrimas en los ojos el día de la victoria de Felipe González, cuántas banderas rojas al viento, cuántos viejos que se habían dejado la vida en el acero celebrando la victoria con el puño en alto—. Uno iba al cine Oma, que tenía los días tan contados como la fábrica que marcaba la vida de Puerto de Sagunto —una fábrica que había que cerrar porque también entonces había una crisis y también entonces juraban los políticos que la única salida era el sufrimiento de los de a pie—, donde se podía comer pipas y a veces magrear un poco. El cine Oma donde podíamos montar a bordo de la Enterprise y marcharnos lejos, muy lejos, sin saber que casi todos nosotros nos estábamos marchando ya, ignorantes del futuro que nos alejaría, tan pronto, de nuestra pequeña Ítaca.

No, nada sabíamos del futuro, pero sabíamos más del tiempo de lo que jamás sabrían Kirk y su tripulación, siempre saltando de acá para allá en la galaxia. Imposible para ellos, con tanta prisa, aprehender aquel tiempo maravilloso y maleable, el que discurría suave como el gran río de Philip José Farmer; el tiempo lento de los largos años de la carrera, el lento tiempo de las amistades tempranas y los primeros amores, moviéndose al ralentí hasta casi detenerse cuando las madrugadas se extendían —partidas de dominó, poemas escritos en las paredes empapeladas del comedor del piso de estudiantes donde jugábamos a las comunas anarquistas, ejércitos de colillas desparramando sus cadáveres por los ceniceros de las noches en vela—. Pero a la vez el tiempo se apresuraba hasta contraerse en la explosión de felicidad bajo unas sábanas tan nuevas como nuestros cuerpos, el tiempo se detuvo un día de 1981, cuando compré el tercer volumen de la trilogía de El señor de los anillos, me senté en un banco a la puerta de la librería a leerlo y no me levanté hasta que la Tierra Media estuvo a salvo, el anillo único destruido y los elfos se habían marchado para siempre.

Aquel tiempo relativo y maravilloso, que lo mismo se detenía en una de las clases interminables de electromagnetismo, donde Fausto Oria decapitaba sus Ducados para fumárselos sin el filtro mientras insistía en que la velocidad de la luz era la misma en todos los sistemas de referencia, que se aceleraba en un beso, robado a la hora del bocadillo. Aquel tiempo cuyo misterio se le escapaba a los bobos de la Enterprise, como los viajeros del AVE demasiado ocupados para detenerse un segundo —o un millón de años— a contemplar la belleza de la explosión final de una supernova que al morir brilla más que toda su galaxia, el rap de una estrella de neutrones, el horizonte de sucesos en las proximidades de un agujero negro, cuando la consciencia que se precipita al vacío nunca acaba de enterarse del momento en que la eternidad la aniquila.

No entiendo lo de dudar de la autoría de Asimov en el pie de foto. ¿Dónde lo explicáis?

En e pie de una imagen pones «Observe que los neutrinos llegaron antes que la luz.» creo recordar que esto es falso, de todas formas de ser cierto el neutrino tiene masa así que es imposible que sea más rápido que la luz.