Capote, Talese, Thompson, Breslin, Wolfe… El pretencioso Nuevo Periodismo, ese maridaje de periodismo y literatura en cuyo nombre tanto fantoche ha ensuciado el oficio, era un sucedáneo de lo que A. J. Liebling y Mitchell llevaban años haciendo. Solo en nombre del posmodernismo se han perpetrado tamañas fechorías. Pero antes de este pomposo bing bang periodístico, aquel orondo reportero ya había dado sopas con honda al bon vivant de Hemingway y mostrado el camino a seguir al nunca suficientemente ponderado Norman Mailer.

Nacido Abbot Joseph, Joe nunca se fió de nadie. Quizá por ser hijo de un pobre inmigrante judío llegado de Austria que hizo carrera como peletero. A Liebling nunca le convenció el pijerío de Darmouth, de donde fue expulsado por sus repetidas ausencias de la capilla, lugar que le producía una “profunda desafección”. La expulsión fue un pretexto perfecto para inscribirse en la Escuela de Periodismo de Columbia y enrolarse posteriormente como reportero en Rhode Island. Fue allí donde perpetró un plan infalible para que su ‘viejo’ le costeara un viaje a Europa con una jugosa línea de crédito. Anunció que se casaba con una mujer diez años mayor que él, noticia que disparó las alarmas en su casa y terminó por convencer definitivamente a su padre para poner tierra de por medio. Un curso de literatura medieval en la Sorbona fue la excusa oficial que le permitió disfrutar de un año de vino y rosas en París. Allí desarrolló una reverencial francofilia convenientemente regada con los mejores caldos de la tierra. A su vuelta hizo la maleta y se marchó a Nueva York a trabajar en diversas publicaciones. Liebling llegó a The New Yorker huyendo de Roy Howard —“Nueva York será ciudad de una sola cabecera en los 70”—, quien compró el World para fusionarlo con el Evening Telegram. Formó dupla con otra leyenda del reporterismo, Joseph Mitchell. Juntos retrataron como nadie las entrañas de la Gran Manzana. Mitchell se embelesaba con la cotidianidad intrascendente, mientras que a Liebling le sulibellaba la gente de mal vivir: estafadores de tres al cuarto, políticos corruptos, boxeadores anónimos, periodistas sobornados… Corrían los precarios años 30, marcados por el crack del 29, algo que no impedía a Liebling dejarse ver en las mesas del Red Devil y el Villa Nova, acodado en la barra del Bleeck’s and Costello o dándose un chapuzón en las playas de Rockaway.

Para él “la prensa era un circo con payasos malos, leones antisindicales y feriantes a punto de arder en llamas”. Muchas eran las firmas que glosaban los diarios: Irwin, Upton Sinclair, Walter Lippmann, George Seldes, Tom Goldstein, James Boylan, Ben Bagdikian, Kurtz, David Shaw… Pero Liebling, desengañado por la pleitesía servilista que muchos colegas rendían a sus editores, recelaba de la mayoría de ellos. Ese hastío le hizo desarrollar un particular estilo de escribir: ácido, irónico, crítico, punzante e inteligentemente divertido. Era capaz de atizar sin contemplaciones al político de moda y a su jefe, si las circunstancias lo exigían, en la misma columna. Joe, que se consideraba un liberal, afrontaba con mordacidad los problemas cotidianos de la época mientras el resto lo hacía de forma pusilánime, con escritos que parecían tratados políticos. Su orondo y corrosivo inconformismo convirtió en cruzada sus ataques a popes del sector como William Randolph Hearst, Robert R. McCormick o Roy Howard. Afirmaba llorar cada vez que cerraban un periódico, por muy sensacionalista que fuera. Satirizaba sus clichés y les caricaturizaba. En aquella batalla contra los oligarcas de la prensa parió algunas de sus celebradas citas como “la libertad de prensa está garantizada sólo para aquellos que poseen un periódico”, “la gente confunde lo que lee en los periódicos con las noticias” o “la función de la prensa en la sociedad es informar, pero su papel en la sociedad es hacer dinero”. Liebling se convirtió en lectura semanal obligada, en el azote de unos y otros, en el padre de la crítica periodística. Satanizaba el sensacionalismo del New York Post o la trivialidad de la Fox. Sensacionalistas y conservadores no encajaban sus críticas pese a contar en sus plantillas con reputados polemistas convenientemente adiestrados. Joe dejó para la posteridad una colección de 82 columnas escritas entre 1945 y 1963, en una sección que bautizó como Way ward Press. Presumía de ser un liberal en el sentido de tolerar las opiniones distintas y enemigo acérrimo de quienes no contemplaban opiniones diferentes. Entre sus blancos recurrentes estaban el ceremonioso Washington Post y el columnista del New York Journal-American, Westbrook Pegler, al que calificó como “un valiente defensor de las minorías —por ejemplo, esas que pagan altos impuestos por sus ingresos exponencialmente gigantescos”.

Para él “la prensa era un circo con payasos malos, leones antisindicales y feriantes a punto de arder en llamas”. Muchas eran las firmas que glosaban los diarios: Irwin, Upton Sinclair, Walter Lippmann, George Seldes, Tom Goldstein, James Boylan, Ben Bagdikian, Kurtz, David Shaw… Pero Liebling, desengañado por la pleitesía servilista que muchos colegas rendían a sus editores, recelaba de la mayoría de ellos. Ese hastío le hizo desarrollar un particular estilo de escribir: ácido, irónico, crítico, punzante e inteligentemente divertido. Era capaz de atizar sin contemplaciones al político de moda y a su jefe, si las circunstancias lo exigían, en la misma columna. Joe, que se consideraba un liberal, afrontaba con mordacidad los problemas cotidianos de la época mientras el resto lo hacía de forma pusilánime, con escritos que parecían tratados políticos. Su orondo y corrosivo inconformismo convirtió en cruzada sus ataques a popes del sector como William Randolph Hearst, Robert R. McCormick o Roy Howard. Afirmaba llorar cada vez que cerraban un periódico, por muy sensacionalista que fuera. Satirizaba sus clichés y les caricaturizaba. En aquella batalla contra los oligarcas de la prensa parió algunas de sus celebradas citas como “la libertad de prensa está garantizada sólo para aquellos que poseen un periódico”, “la gente confunde lo que lee en los periódicos con las noticias” o “la función de la prensa en la sociedad es informar, pero su papel en la sociedad es hacer dinero”. Liebling se convirtió en lectura semanal obligada, en el azote de unos y otros, en el padre de la crítica periodística. Satanizaba el sensacionalismo del New York Post o la trivialidad de la Fox. Sensacionalistas y conservadores no encajaban sus críticas pese a contar en sus plantillas con reputados polemistas convenientemente adiestrados. Joe dejó para la posteridad una colección de 82 columnas escritas entre 1945 y 1963, en una sección que bautizó como Way ward Press. Presumía de ser un liberal en el sentido de tolerar las opiniones distintas y enemigo acérrimo de quienes no contemplaban opiniones diferentes. Entre sus blancos recurrentes estaban el ceremonioso Washington Post y el columnista del New York Journal-American, Westbrook Pegler, al que calificó como “un valiente defensor de las minorías —por ejemplo, esas que pagan altos impuestos por sus ingresos exponencialmente gigantescos”.

Su vida era tan tumultuosa como sus columnas. Se divorció dos veces y estuvo casado en tres ocasiones. Su primera esposa pasó gran parte de su vida en sanatorios mentales, la segunda se quedó con la mayor parte de su dinero y la tercera era una poetisa alcohólica, Jean Stafford, la única con la que fue “verdaderamente feliz”. La conoció en 1956, cuando sus excentricidades, fruto de su originalidad natural, ya habían remitido notablemente. Amigo del buen comer y del mejor beber, afición adquirida en su primera visita a París durante su etapa estudiantil, murió en 1965, con 59 años, a causa de problemas de corazón e insuficiencia renal tras una década sufriendo los efectos de la gota y otros males derivados de su desmedida pasión gastronómica.

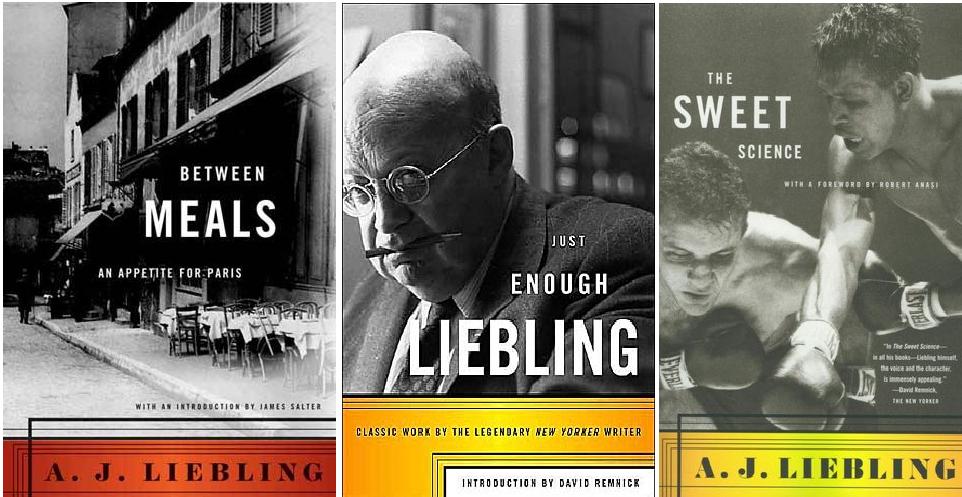

Otras de las pasiones de Liebling fue el boxeo, como universo de antihéroes y perdedores, más que como el colosal deporte en el que se convertiría en los 70. El boxeo que Liebling retrata en The Sweet Science, el mejor libro de boxeo jamás escrito, es el de los años 50: bolsas pequeñas en juego, clubes locales y amateurs jugándose la vida para salir adelante. Sin televisión, en una atmósfera densa y sofocante a la que de vez en cuando se acercan caras conocidas como las de Joe Louis, Robinson, Archie Moore o Rocky Marciano. Gimnasios en los que Liebling compraba entradas de público en lugar de sentarse en el palco de prensa para evitar la impostura y prejuicios de sus colegas. Él presta tanta atención al público como a la pelea. Nunca fue un especialista ni lo pretendió. En 1951 acudió a un combate de Joe Louis en el Polo Grounds, en cuya crónica reveló sin sonrojo que “no había visto a Louis desde que nos dimos la mano en un pub de Londres en 1944”. Sin embargo, siempre creyó en el potencial de un deporte que retrató con admiración con su afilada pluma. No tuvo contacto con los grandes púgiles de los 70, apenas una pelea del emergente Cassius Clay. De ahí que los puristas del boxeo, como Mailer, renieguen de él. Aunque los grandes eran, son y seguirán siendo W.C. Heinz o Red Smith, Liebling es el más grande de los profanos, el más didáctico para quienes no han pisado un ring, para los que no se miran el ombligo. Y es mucho decir teniendo en cuenta que el 90% de los aficionados al boxeo no lee libros de ello.

Otras de las pasiones de Liebling fue el boxeo, como universo de antihéroes y perdedores, más que como el colosal deporte en el que se convertiría en los 70. El boxeo que Liebling retrata en The Sweet Science, el mejor libro de boxeo jamás escrito, es el de los años 50: bolsas pequeñas en juego, clubes locales y amateurs jugándose la vida para salir adelante. Sin televisión, en una atmósfera densa y sofocante a la que de vez en cuando se acercan caras conocidas como las de Joe Louis, Robinson, Archie Moore o Rocky Marciano. Gimnasios en los que Liebling compraba entradas de público en lugar de sentarse en el palco de prensa para evitar la impostura y prejuicios de sus colegas. Él presta tanta atención al público como a la pelea. Nunca fue un especialista ni lo pretendió. En 1951 acudió a un combate de Joe Louis en el Polo Grounds, en cuya crónica reveló sin sonrojo que “no había visto a Louis desde que nos dimos la mano en un pub de Londres en 1944”. Sin embargo, siempre creyó en el potencial de un deporte que retrató con admiración con su afilada pluma. No tuvo contacto con los grandes púgiles de los 70, apenas una pelea del emergente Cassius Clay. De ahí que los puristas del boxeo, como Mailer, renieguen de él. Aunque los grandes eran, son y seguirán siendo W.C. Heinz o Red Smith, Liebling es el más grande de los profanos, el más didáctico para quienes no han pisado un ring, para los que no se miran el ombligo. Y es mucho decir teniendo en cuenta que el 90% de los aficionados al boxeo no lee libros de ello.

Pero si hay algo memorable en Liebling son sus crónicas como corresponsal en la Segunda Guerra Mundial. Vivió en primera persona los primeros ataques y el aullar de las alarmas antiaéreas. Desde su modesto hotel relató la confusión inicial de la población francesa antes de escapar a Estados Unidos en una decisión que lamentó por perderse la Batalla de las Ardenas. Pero como buen periodista, le corría saber que en la otra punta del mundo se estaba librando una guerra de proporciones mundiales, por lo que decide regresar a Francia, desembarcando en Normandía el día D. Avanza hacia Bayeux y desde allí hacia su añorado París. Liebling se metió en la piel de los franceses, doblemente invadidos por los alemanes primero y por las fuerzas aliadas después. Su viaje hacia la capital se convierte en un viaje en el tiempo. Madrugó en su llegada a la capital a las fuerzas americanas y luego se infiltra en la 2 ª División Blindada francesa, viviendo en primera persona la liberación de París, donde coincide con reporteros como Joyce, Stein Fitzgerald o Ernest Hemingway. Pero mientras estos se dejan llevar por la histórica eufórica aliada, Liebling muestra el punto de vista de los parisinos, lo que le valió una condecoración del gobierno francés además de la amistad, y un puñado de borracheras con su amigo Albert Camus. Al final de sus libros se resiste a ofrecer una conclusión del conflicto porque “la guerra, a diferencia del drama, no tiene unidades clásicas. Es discursiva, centrífuga, repetitiva y desigual”.

Liebling fue un reportero al que le gustaba vivir bien, y comer mejor, sin despegarse de la realidad. Alguien que sostenía que “los ricos nunca aprenderán a comer porque no hacen concesiones. Si siempre puedo permitirme un buen Borgoña no sé cuánto me gusta un Beaujolais”. Alguien que sostenía que “para salir adelante es suficiente con tener en el bolsillo el dinero para los tres próximos días. Eso, y un poco de mundo”. Uno siempre podía encontrarse a Liebling sentado en un restaurante en el que hubiera comiendo sacerdotes o putas, “las dos clases de personas a las que les gusta comer bien y valoran su dinero”. Nadie ha escrito mejor de boxeo, peor de la prensa y tanto de gastronomía. “El único requisito que conozco para escribir de comida es tener hambre”, recordaba risueño este reportero al que muchos descubren en las reediciones que circulan por el mundo. Miope nostálgico, hipocondríaco rechoncho, se reía con sorna de los tipos duros, del Nuevo Periodismo y del vino de mesa. Probablemente el mejor reportero del mundo; sin duda, el mejor crítico de prensa que jamás ha existido.

Pingback: Liebling, probablemente el mejor reportero del mundo

Magnífico artículo. Gracias Fermín.

Perdone, pero es una incoherencia total, sobretodo en lo espacio-temporal, que saliese por patas y se perdiese las Ardenas si luego volvió para Normandia. Las Ardenas fueron posteriores a Normandia, supongo que usted se estará refiriendo a la operación Dinamo y evacuación del ejercito británico en Dunkerque.

Pingback: Los niños se aburren los domingos. «Lectura obligatoria en las escuelas»

Jean Stafford no escribió una linea de poesía en su vida. Era narradora y ensayista.