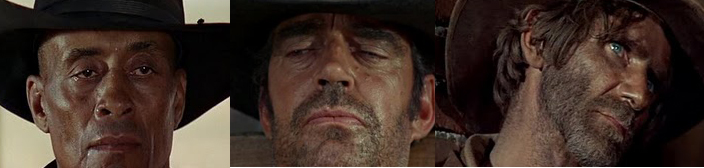

«Sergio Leone me preguntó si quería hacer una película. Me envió el guión, lo leí y era tan malo que no me lo podía creer. Me reuní con él y comimos juntos. No había visto sus películas anteriores ni conocía su reputación. Él se dio cuenta de que no las había visto, así que organizó una proyección. Revisé unas tres horas y media de aquellas películas en las que salía Clint Eastwood. En una de ellas aparecía un amigo mío, Eli Wallach, así que le llamé por teléfono. Me dijo: “¡No lo dejes pasar, haz la película! Al infierno con el guión, ¡hazla! Te enamorarás de Leone, es maravilloso”. Así que acepté. En los meses previos al rodaje me pregunté qué aspecto debería tener aquel tremendo hijo de puta al que yo iba a interpretar. Fui a un óptico, que me dio lentillas para convertir mis ojos azules en marrones. Me dejé bigote y un poco de perilla, intentando parecer un hijo de puta. Pero cuando llegué al estudio en Roma, Sergio me echó un vistazo y dijo: “¡oh, joder!”. Él estaba pagando por mis ojos azules. Él los quería así. Yo no entendí por qué, hasta que en la secuencia inicial ves a cinco o seis personajes saliendo de los arbustos con rifles y pistolas. Es un momento terrible, en el que hemos visto masacrar a una familia. Empiezan a caminar hacia el espectador. La cámara muestra un niño pequeño, petrificado, viendo cómo esos hombres se le acercan. Mientras, en primer plano, hay una figura que está de espaldas. La cámara empieza a rodearle lentamente para mostrar su rostro… Sergio me había contratado porque podía imaginar cómo en ese preciso momento el público diría: ¡Santo Dios! ¡Es Henry Fonda!»

Sergio Leone lo tenía todo en mente. Tras el éxito de la “trilogía del dólar” y la posibilidad de trabajar con un gran presupuesto a la altura de los que se disfrutaban en Hollywood, iría a por todas. Estaba dispuesto a rodar una película colosal. Algo que no solamente dejase atrás el “spaghetti western” sino que rompiese —una vez más— todas las barreras y convenciones en el cine de pistoleros. Por aquel entonces Leone todavía pensaba que su nuevo proyecto iba a ser su último Western, así que quería despedirse del género a lo grande.

Érase una vez el Oeste

La idea inicial consistía en reunir a su admirado Henry Fonda con Clint Eastwood en un simbólico adiós para el personaje del “hombre sin nombre” que había hecho mundialmente famoso a Eastwood. Como veía cierto parecido físico entre ambos actores, imaginó una parábola que enfrentaba al villano que representaba la figura del padre, Fonda, con el héroe encarnado por el hijo, Eastwood. Aunque en el argumento los personajes no estaban emparentados, le gustaba la idea de escenificar un metafórico complejo de Edipo como trasfondo oculto de la acción. Dicho de otro modo, el nuevo estilo del Western, personificado por Eastwood, acabaría con el viejo Western que representaba Fonda… o viceversa. Tanto simbolismo freudiano una novedad en el cine de Leone, introduciendo significados trascendentes y aumentando la profundidad de campo psicológica de lo que hasta entonces había sido la mera representación de un juego infantil de tiros y pistolas. Estaba dispuesto a variar la orientación de su narrativa. Leone estaba madurando y Hasta que llegó su hora sería la consecuencia de ello.

Hubo un primer inconveniente porque Clint Eastwood, convertido ya en una estrella, había decidido romper con Leone, con quien nunca se había sentido del todo cómodo trabajando. Sobre todo desde que en El bueno, el feo y el malo el director había dejado patente su preferencia por Eli Wallach, a quien había convertido sobre la marcha en protagonista del film, permitiéndole apoderarse de numerosas escenas que Eastwood había considerado suyas. Así pues, el actor declinó la oferta de rodar una cuarta película con Leone y se dedicó a intentar consolidar su estrellato trabajando en Hollywood bao las órdenes de cineastas americanos. Por su parte, Leone no se sintió especialmente disgustado, aunque eso echase por tierra la pirueta edípica que había planeado para su film, porque nunca se habían llevado bien. Además, ahora sí tenía la oportunidad de recurrir a otro de sus antiguos objetivos, Charles Bronson, para el papel de héroe silencioso. Como comentábamos en la primera parte de este artículo, antes de filmar Por un puñado de dólares Leone había querido a Bronson, no a Eastwood, en el papel de “hombre sin nombre”. Para su nuevo film, pues, tenía a los dos actores con los que había soñado cuando aún era un anónimo director de serie B. El reparto principal se completaría con Jason Robard, otro de sus actores favoritos, que debía introducir el elemento de picaresca que tanto le gustaba al director y que en El bueno, el feo y el malo había encarnado el personaje de Tuco, interpretado por Eli Wallach (eso sí, Robard no tenía la acentuada vertiente cómica de Wallach).

Con todo, la gran novedad de Hasta que llegó su hora era el convertir a una mujer en protagonista de la película. El propio Leone había llegado a decir, sin complejo alguno, que uno de sus objetivos como director había sido eliminar el elemento femenino del Western. Y así había sido; en sus tres películas anteriores las mujeres habían sido simple mobiliario, personajes unidimensionales que representaban una dualidad típicamente italiana, pues bien representaban a la puta (por ejemplo la malvada madre de la familia Baxter o la pechugona dueña del hotel que le tira los trastos a Eastwood delante de las narices de su propio marido) o la Madonna (como la abnegada madre de familia que parecía una doliente virgen María, entregada a la abnegada tarea de salvar la vida de su pequeño hijo). Algunos críticos veían en aquella dualidad un claro indicio de la propia inmadurez personal de Leone, y especulaban con que identificaba la feminidad con la figura materna, y cuando había tensión sexual de por medio, con una amenaza, un peligro. Pero en Hasta que llegó su hora estos análisis quedaron obsoletos. La mujer empezó a tener peso por sí misma. Quizá parte de la culpa de este cambio de registro la tuvieron sus dos colaboradores en la escritura del guión, los futuros directores Bernardo Bertolucci y Dario Argento.

Si había escepticismo sobre la capacidad de Leone para dirigir a mujeres, lo cual parecía hasta lógico, el director se encargó de disipar con rotundidad cualquier duda. La sex symbol italiana Claudia Cardinale encarnaría un personaje muy complejo que, valiéndonos del anterior análisis, era al mismo tiempo una puta y una Madonna. Tal cosa había parecido impensable en el cine de Leone: una mujer que reúne por igual los aspectos idealizados de la madre con las facetas más oscuras de una mujer más realista. Dicho de otro modo, teníamos un personaje femenino que finalmente recibía el mismo tratamiento que los personajes masculinos. Bajo la dirección de Leone, Cardinale estuvo absolutamente soberbia y se convirtió sin problemas en sólido epicentro de una historia que por otra parte repleta de testosterona. Leone supo sacar lo mejor de su talento. También sorprendió por su habilidad para fotografiar la felina belleza de Cardinale, porque de antemano nadie habría asociado los términos “cine de Leone” y “sensualidad”. La manera en que su cámara exploraba el físico de Cardinale no dejaba entrever incomodidad o rechazo… todo lo contrario.

Hasta que llegó su hora —folletinesca traducción española de C’era una volta il West— constituyó, en todos los sentidos, el advenimiento de un nuevo Sergio Leone. Era más lenta, más melodramática y mucho menos pueril que sus películas anteriores. Los personajes ya no eran caricaturas que se limitaban a pelear por un puñado de dólares, sino seres de tres dimensiones, impulsados por deseos, sueños y esperanzas mucho más espirituales; también el argumento estaba repleto de connotaciones humanistas. Sólo el villano interpretado por Henry Fonda seguía pareciendo un arquetipo estereotipado, pero incluso este detalle se convirtió en un gran acierto: la maldad sin biografía ni matices de aquel personaje lo convertía en un monstruo terrorífico, una anómala bestia inhumana en mitad de un paisaje muy humano en el que incluso los asesinos pueden ser, si no justificados, al menos explicados. El personaje de Fonda representaba el Mal con mayúsculas —aunque no es Satán, el actor lo encarnó como si lo fuese— y se convirtió en uno de los grandes villanos de la historia del cine. Y eso que estaba interpretado por el hombre que durante toda su carrera había encarnado la bondad, la decencia y las demás cualidades del Americano Perfecto.

Leone también quiso convertir el film en un comentario sobre su propia carrera y sobre el Western en general. Incluyó referencias a varios clásicos del género, especialmente a su idolatrado John Ford. No en vano rodó por primera vez algunas secuencias en los auténticos Estados Unidos, filmando el Monument Valley que tanto le había gustado fotografiar a Ford. Su detallismo llegó al punto de llevarse sacos de tierra de Arizona para espolvorearla sobre los decorados y trajes en los decorados de Roma (los demás exteriores, salvo esas secuencias aisladas en Monument Valley, volvieron a rodarse en España como de costumbre).

Había también guiños a otros directores y títulos del género. La secuencia inicial —en la que varios pistoleros esperan en una estación y son tiroteados por Bronson— era un claro homenaje a Solo ante el peligro de Fred Zinemmann, un western clásico que en ciertos aspectos había anticipado la revolución de Leone. En principio, había querido que aquella escena de apertura fuese un cierre a su anterior “trilogía del dólar”, pensando que resultaría muy sorprendente para el público ver a sus antiguas estrellas —Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach— reunidos de nuevo… sólo para que sus personajes muriesen a los pocos minutos. Hubiese sido una manera sarcástica y efectiva de dejar claro que aquel nuevo film suponía un punto de ruptura en su carrera. Van Cleef y Wallach captaron la idea y aceptaron participar, pero Clint Eastwood no loo entendió y no quiso ni hablar de ello. El que Leone matase su personaje al empezar la nueva película le parecía una burla. Por desgracia, se negó a efectuar ese cameo.

Curiosamente, con el paso de los años Eastwood ha llegado a incluir referencias irónicas hacia su propia carrera en varias de sus películas, y por ejemplo Gran Torino era una despedida sarcástica a su clásico personaje de matón, inspirada en lo que Leone pretendía hacer en Hasta que llegó su hora. El mismo humor de Leone que tan mal le sentaba en los sesenta, terminó impregnando su propio estilo. Eastwood siempre ha sido como el alumno que detestaba a su profesor pero que ha asimilado sus lecciones más de lo que a él mismo le hubiese gustado. Aunque hay que decir que por lo menos lo reconoce abiertamente.

Como no podía contar con Eastwood, Leone transformó la secuencia inicial en una despedida no sólo a su propia etapa western sino al género del Oeste en conjunto, recurriendo a algunos actores célebres que habían aparecido en películas clásicas: Woody Strode (quien era muy famoso en España gracias a El sargento negro), el siniestro Al Mulock (cuyo característico rostro había sido lo primero que veíamos tras los títulos de crédito de El bueno, el feo y el malo) y el entrañable Jack Elam (mítico secundario en infinidad de películas, cuyo nombre no solemos recordar pero a quien reconocemos al instante nada más verle). Leone compuso aquella secuencia con apabullante maestría, como si fuese la obertura instrumental de una ópera, pero sin música. Una larga introducción de cine casi mudo, en los que únicamente se oían los sonidos de ambiente —como el insistente chirriar del molino de viento— y donde la acción era minimalista hasta casi bordear el surrealismo: la mosca que no deja dormir a Jack Elam, Al Mulock haciendo crujir sus huesos y comportándose de manera extraña al mejor estilo James Dean, la gotera que va llenando de agua el sombrero Woody Strode… todo un fascinante microcosmos elaborado a lo largo de diez minutos. Hay quien considera que esta es la secuencia de apertura más grande de la historia del cine. Siempre es difícil precisar ese tipo de cosas porque hay muchas películas con inicios memorables, pero no seré yo quien se oponga a la idea. Tenemos uno de los mejores largometrajes de todos los tiempos, iniciado con uno de los mejores cortometrajes de todos los tiempos. No se puede pedir más.

Eso sí, la intervención de Mulock se hace todavía más inquietante cuando sabemos que se suicidó cuando todavía no se había terminado de rodar la escena. Llevando todavía puesto el atuendo de vaquero, se tiró desde la ventana de su hotel. Miembros del equipo le encontraron moribundo en el suelo, aunque según cuentan a Sergio Leone sólo le preocupó recuperar la ropa que llevaba cuando saltó, para poder terminar la secuencia con otro actor en su puesto. Mulock fue trasladado al hospital a lo largo de una carretera llena de baches; murió durante el trayecto cuando una costilla rota le terminó atravesando un pulmón. Tras su muerte, se descubrió que era drogadicto y algunos atribuyeron el suicidio al síndrome de abstinencia, ya que en mitad de la desértica Almería el actor no tenía manera de encontrar su dosis diaria de estupefacientes.

Naufragio en el Nuevo Mundo

Hasta que llegó su hora fue estrenada con gran éxito en Europa. La crítica europea recibió la película con exultante asombro —aunque siempre había, como en todas partes, quien prefería centrarse en buscar defectos— y se consideró que Leone había terminado de afirmar su posición como “rey del vanguardismo popular” en el viejo continente. Hoy, mucha gente afirma que Hasta que llegó su hora es la obra maestra de Leone; desde luego, nadie con dos dedos de frente la excluiría de una lista de los mejores Westerns de la historia del cine.

La película, sin embargo, pinchó en los Estados Unidos, cuyo mercado había sido el objetivo prioritario. Contaba con grandes estrellas de Hollywood en el cartel y con un presupuesto propio de cualquier superproducción, así que ¿qué la hizo fracasar? Los norteamericanos de aquella generación habían captado la trilogía del dólar mejor que sus propios críticos. Pero, como se puede intuir a raíz de la cita de Henry Fonda que abre este artículo, les costó entender cuáles eran las intenciones del nuevo Sergio Leone. Esperaban un film tan entretenido y repleto de aventuras como El bueno, el feo y el malo, pero se encontraron con una obra de ritmo lento y contemplativo, más melodramática; aún peor, más esteticista y filosófica. No había en ella tanto humor ni tampoco tanta picaresca desenfadada. Era una película más adulta. Pero en Estados Unidos el cine de Leone había sido consumido especialmente por jóvenes descolocados por el inesperado giro.

El fracaso de taquilla inicial hizo perder los nervios a la distribuidora estadounidense, que cometió un error de colosales dimensiones y recortó el metraje, pretendiendo hacerla más ágil, pero en realidad mutilando el equilibrio y consistencia interna de la película. Esto no ayudó a que la película despegase pero sí contribuyó a que la crítica americana, que había empezado a alabar a Leone con El bueno, el feo y el malo, se mostrase dividida. Algunos críticos captaron la enormidad de semejante obra de arte, pero otros la consideraron pretenciosa y aburrida. Es curioso comprobar cómo aquel país no asimiló el nuevo estilo de Leone mientras consumía con avidez numerosas imitaciones de su trabajo anterior y, sobre todo el cine de directores locales a quienes Leone había abierto las puertas de la experimentación, como Sam Peckimpah. No fue hasta años después, con la reivindicación pública de Hasta que llegó su hora por parte de nombres como Martin Scorsese, Michael Cimino o George Lucas, cuando empezaron los demás estadounidenses a darle una segunda oportunidad al film.

Leone se sintió herido por el fracaso americano de la película. Su objetivo había sido triunfar en América y no lo había conseguido. Decidió retirarse de la dirección por un tiempo para considerar proyectos alejados del western: después de cuatro películas “de vaqueros” consecutivas estaba hastiado del género. Además, el miedo a un nuevo tropezón en la taquilla americana le hacía dudar sobre si volver a ponerse tras las cámaras. No se conformaba con el éxito europeo. Su nombre era ya demasiado grande y movía demasiado dinero como para seguir siendo un director limitado al viejo continente. Su lugar, pensaba no sin motivo, estaba en América, compitiendo directamente con los grandes nombres de Hollywood. Quizá por todo ello decidió limitarse a ejercer como productor durante una temporada.

Pese a la intención inicial de despedirse de las cámaras volvió a dirigir. Y para colmo,se puso al frente del rodaje de otro Western, el quinto consecutivo. ¡Agáchate, maldito! iba a ser una película ambientada en la revolución zapatista mexicana (el título inicial que finalmente no se utilizó, Érase una vez la revolución, mostraba la intención de enlazarla conceptualmente con la anterior). Era un film de tintes claramente políticos, donde Rod Steiger interpretaba a un pícaro mexicano que se mueve sólo por codicia pero que, muy a su pesar, es arrastrado hacia las grandes causas revolucionarias de un antiguo terrorista irlandés, encarnado por James Coburn. El papel de Steiger estaba escrito para Eli Wallach —quien sin menospreciar al gran Steiger, lo hubiese bordado todavía más— y la película estaba concebida, ante todo, como un vehículo para lucimiento de Wallach. Sin embargo, el estudio quiso a un actor con más tirón taquillero y un disgustado Leone tuvo que resignarse a no contratar a su actor favorito. Aun más; aunque quería limitarse a ejercer como productor, las cosas no salieron como planeaba.

En un principio Leone había pensado que la dirigiese el estadounidense Peter Bogdanovich, y este había aceptado felizmente la proposición, aunque se echó atrás en cuanto notó que su nuevo jefe italiano quería no sólo producir, sino inmiscuirse en los aspectos artísticos del film, como una manera de dirigir en la sombra. Tras el abandono de Bogdanovich, Leone le ofreció el film a otro americano, Sam Peckimpah; aunque bien dispuesto, también se olió que no se le iba a dejar trabajar con libertad y tampoco llegó a comprometerse. Quedándose sin opciones, Leone puso a cargo del proyecto a su director ayudante Giancarlo Santi, pero esta vez se topó con la oposición de las estrellas del film, Steiger y Coburn, quienes, puestos a ser dirigidos por un italiano, querían trabajar directamente bajo las órdenes del propio Sergio Leone y no bajo las de un desconocido. Dado que amenazaron con abandonar el proyecto si no era así, Leone se rindió y aceptó sentarse en la silla de director. ¡Agáchate, maldito! volvía, en parte, al tono aventurero y desenfadado de El bueno, el feo y el malo, pero sin los duelos coreografiados en plan toreo ni los largos planos de intercambios de miradas. Leone había evolucionado demasiado con Hasta que llegó su hora como para resucitar su antiguo yo artístico. Aunque es el Western menos apreciado de su filmografía y no está al mismo nivel de sus mejores obras, ¡Agáchate, maldito! no es ni mucho menos una película desdeñable, todo lo contrario. Es, sencillamente, distinta a los “spaghetti westerns” paradigmáticos de Leone. Lo cual suele descolocar a quienes esperan encontrar en ella las secuencias características de sus películas anteriores.

En Italia el film fue un grandísimo éxito y también tuvo buena acogida en otros lugares, pero —además de ser prohibida en México por tomarse a pitorreo su revolución nacional— fue su segundo fracaso consecutivo en los Estados Unidos. Los distribuidores norteamericanos la anunciaron como un “Western cómico”, quizá para contrarrestar la verdadera naturaleza política e izquierdista del film. El mensaje claramente marxista del argumento, la burla cruel hacia las clases adineradas y el sistema capitalista, la defensa del espíritu proletario y la sarcástica visión del papel de los USA en Latinoamérica, impidieron que el estreno cuajase entre las audiencias estadounidenses. Aunque los críticos de cine más importantes de aquel país, que eran ideológicamente progresistas en su mayoría, tuvieron palabras amables para el cineasta romano, el público no entendió nada. Aquello no era la comedia que la engañosa campaña publicitaria había prometido, ni el “spaghetti western” que hubiesen deseado volver a ver.

Sergio Leone ya se había sentido herido con el fracaso estadounidense de Hasta que llegó su hora, pero el tropezón de un film que ni siquiera se había planteado dirigir y al que había terminado poniendo su nombre a regañadientes, le afectó todavía más. El éxito de taquilla en Italia y algún otro país, o la comprensión de la crítica, no le compensaban. Él había querido triunfar en América. Y América había rechazado sus dos últimas películas. Resultado: no iba a volver a dirigir. Al menos no en muchos años.

Nunca anunció esa retirada. De hecho acariciaba nuevos proyectos continuamente, pero sin decidirse nunca por alguno. Durante los siguientes tres lustros no hubo ninguna película de Sergio Leone. Se dedicó a producir, porque su nombre en los carteles le permitía seguir ganando dinero por mucho menos trabajo y, oficialmente, sólo se puso tras las cámaras para rodar algunos lucrativos anuncios publicitarios. Mientras el culto a su obra crecía entre los cineastas más jóvenes y entre una nueva generación de espectadores, que quedaban asombrados por las reposiciones televisivas de sus películas, Leone se dedicaba a vivir la buena vida, satisfaciendo su afición por comer, beber y fumar. Todos quienes le conocían sabían que sufría el síndrome de abstinencia de la dirección, hasta el punto de llegar a filmar algunas escenas —siempre sin acreditarse— en determinadas películas que estaba produciendo. Pero no se atrevía a volver a dirigir largometrajes poniendo en juego su reputación. Lo que el mundo pensara sobre él parecía importarle demasiado. Como consecuencia, entre 1971 y 1984 el mundo tuvo que vivir sin su cine.

Érase una vez en América

Durante mucho tiempo Leone vivió sin materializar su gran proyecto, su gran sueño. A finales de los sesenta había leído una novela llamada The Hoods, escrita por un tal Harry Grey, pseudónimo del gangster judío Harry Goldberg. El libro estaba repleto de coloristas notas autobiográficas y Leone se enamoró completamente del argumento. Durante muchos años fue el único proyecto con el que se planteaba en serio retornar a la dirección, pero hubo varios comienzos en falso y el proyecto se fue retrasando, de un aplazamiento al siguiente. Durante una década planeó el rodaje con diferentes repartos, pero la producción nunca terminaba de despegar. Finalmente, en los ochenta la cosa empezó a funcionar y se puso en marcha el rodaje. Sergio Leone había pasado ya la cincuentena, tenía problemas de salud y sabía que no podía seguir desperdiciando años si lo que quería volver a rodar una película. No iba a vivir para siempre.

Érase una vez en América era la crónica nostálgica y sentimental de un grupo de pequeños delincuentes que terminan convirtiéndose en mafiosos de éxito, y recorría distintos momentos de la Historia norteamericana a través de la biografía de Noodles, el gangster protagonista. Había historias de amor y de amistad que se extendían durante toda una vida, así que la película no sólo requería la grandilocuencia emocional de Hasta que llegó su hora sino todo un enorme diseño de producción que incluía complejos decorados, toneladas de atrezzo, muchos extras, etc. Fue una coproducción con los Estados Unidos, quizá la única forma de sacar tan enorme proyecto adelante; Leone, por ejemplo, quiso recurrir a los encargados de diseñar la ambientación de El Padrino y gracias a la coproducción pudo hacerlo. El reparto estaba encabezado por Robert De Niro, James Woods y Elizabeth MacGovern, en unos papeles que Leone, a lo largo de los años, había pretendido adjudicar sucesivamente a una pléyade de nombres de lo más diverso (desde Richard Dreyfuss a James Cagney y Paul Newman, pasando por Tom Berenger o Brooke Shields).

En esta nueva película, Leone siguió experimentando desde el punto en que se había quedado a principios de los setenta. Volvió al uso de los flashbacks que tan buen resultado le habían dado en Hasta que llegó su hora, pero convirtiéndolos en herramienta principal de una compleja trama que iba adelante y atrás en el tiempo, dando continuos saltos de una época a otra, incluso mezclando de forma subrepticia la ficción y la realidad de los personajes. Debido a esto, la estructura del guión terminó siendo muy compleja. En el apartado visual, Leone fue incluso más cuidadoso y atento a los detalles que de costumbre, con una estética más elegante, menos tendente al feísmo, que la de sus viejos Westerns. Para la banda sonora volvió a contar, cómo no, con Ennio Morricone, quien para variar creó como por arte de magia la música perfecta para la historia que Leone estaba narrando (aunque apropiándose, todo hay que decirlo, de la antigua canción Amapola del español José María Lacalle). Su música se elevó de nuevo a aquellas altas cotas que sólo alcanzaba cuando trabajaba codo a codo con su paisano.

El resultado final del esperadísimo retorno de Leone al cine fue una epopeya que combinaba violencia, romanticismo y poesía, en la que primaba el formato casi operístico de Hasta que llegó su hora (cuyo título original, así se entiende todo mejor, fue Érase una vez en el Oeste). Quizá no era tan perfecta, pero su enorme calidad como conjunto disimulaba las posibles flaquezas en la construcción de los personajes o algunos otros defectos menores que pudieran citarse. Otro enorme logro era que la atrevida estructura basada en saltos temporales sugería la aparente desorganización de un sueño o de una alucinación, pero estaba perfectamente construida y resulta, en el montaje original, incontestable. Así pues, no parece extraño que en Europa, como de costumbre, Érase una vez en América fuese considerada una gran pieza de arte. Algunos la calificaron como su mejor película incluso por encima de Hasta que llegó su hora (opinión muy respetable pero que personalmente no comparto), en todo caso se la saludó como la obra maestra que era y no hubo reparos en situarla junto a sus grandes películas del pasado.

Pero en los Estados Unidos, una vez más, fue donde se rompió el corazón del director italiano. La distribuidora norteamericana pensó que una película tan larga, tan lenta y con una arquitectura narrativa tan inusual, no sería bien recibida por el público. En una de las decisiones más artísticamente infames de la historia del cine, los ejecutivos decidieron recortarla, reordenando las secuencias para contar los hechos de manera lineal y no en saltos temporales como Leone pretendía. Mutilada, desprovista de su original estructura de flashbacks y así anulados sus cuidadosamente construidos clímax emocionales, Érase una vez en América fue arruinada de manera criminal. Y en esa versión arruinada fue estrenada en los cines americanos. Los críticos de EE.UU. masacraron la película —con toda la razón, porque lo que vieron fue un montaje sin pies ni cabeza—, despreciándola con términos muy duros. El público, claro, salía de las salas totalmente desconcertado por lo que parecía una película sin ritmo ni coherencia, con una historia mal narrada. Los resultados en taquilla fueron desastrosos. Nadie en Estados Unidos podía entender cómo semejante superproducción parecía haber sido planificada y montada por un aficionado. Sergio Leone, claro, estaba desolado. Una vez más se había dado de bruces con una industria norteamericana incapaz de entender su cine. Curiosamente, fue nominado a un Globo de Oro como mejor director, pero probablemente se debió a que los críticos extranjeros sí conocían la versión original, que en otras circunstancias hubiese merecido optar también a los Oscars.

Para terminar de arruinar las cosas en América, el film estuvo rodeado de cierto escándalo a causa de un par de secuencias de violaciones que le supusieron al director acusaciones de misoginia e incluso apología de abuso sexual. Leone, enfadado, defendió una y otra vez aquellas escenas, explicando cuál era su significado y por qué resultaban necesarias en el argumento. Para evitar, o aminorar, otro escándalo, tuvo que recurrir al engaño y ocultar que Jennifer Connelly, que contaba unos doce o trece años durante el rodaje, había aparecido desnuda en una secuencia. No era un desnudo gratuito, y encajaba bien dentro de la particular poesía del film, pero en los títulos de crédito se incluyó el nombre de otra actriz, mayor de edad, como “doble de cuerpo”, pensando sobre todo en la censura norteamericana. Aunque la patraña coló y poca gente supo en su día que era Connelly quien se desnudaba, eso no impidió que la escena fuese eliminada en varias de las versiones del film (aunque en este caso, el argumento no se resentía demasiado).

El retorno de Leone a la dirección fue, pues, un trago muy amargo. En quince años nada había cambiado: en Europa se le entendía, pero en los Estados Unidos no. Leone iba muy por delante de lo que la industria norteamericana estaba dispuesta a asimilar. Envejecido, enfermo, preocupado por los años que había desperdiciado escondiéndose como productor y deseando legar al mundo una nueva gran obra que de una vez por todas pusiera de acuerdo a todo el mundo sobre su talento (algo que no sucedía desde El bueno, el feo y el malo), empezó a trabajar en un nuevo proyecto. Se trataba de Los 900 días, que debía narrar el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial; un hecho apocalíptico en el ejército nazi rodeó la ciudad e impidió el suministro de alimentos y demás productos básicos, con lo que la mayor parte de la población murió de hambre y frío. Esta, pensaba él, iba a ser la mayor de sus películas. Y desde luego la mayor de las superproducciones planeadas hasta entonces.

Nunca llegó a ponerla en marcha. Sergio Leone murió en 1989, a los sesenta años, sin haber comenzado el monumental rodaje de la que pudo haber sido la película más cara de la historia del cine, al menos en aquel momento. Su filmografía resultó ser sorprendentemente breve: tan sólo nueve películas como director. En los veinte años que separaron Por un puñado de dólares de Érase una vez en América, sólo estrenó seis largometrajes.

Las películas que Leone nunca hizo

«Zhenia murió el 28 de diciembre de 1941, a las doce y media.

La abuelita murió el 25 de enero de 1942, a las tres de la madrugada.

Leka murió el 17 de marzo de 1942, a las cinco de la madrugada.

El tío Vasia murió el 13 de abril de 1942, dos horas después de la medianoche.

El tío Lesha el 10 de mayo de 1942 a las cuatro.

Mamá ha muerto el 13 de mayo de 1942 a las siete y media de la mañana.

Toda la familia Sávichev ha muerto.

Han muerto todos.

Solo queda Tanya»

Esta escalofriante recapitulación pertenece al diario de Tanya Savicheva, una niña rusa que, a lo largo de los casi tres años de asedio de Leningrado, perdió a todos y cada uno de los miembros de su familia a causa del hambre, el frío y las enfermedades. Ella misma falleció poco después de escribirlo, a los catorce años. Sergio Leone quedó tan impresionado por la lectura de aquel diario que se propuso rodar un gran film sobre aquel asedio en el que los habitantes de Leningrado se comieron a todos los perros y gatos de la ciudad, a las ratas, y finalmente empezaron a vender cadáveres humanos como si fuesen carne de ganado.

La película que Leone tenía en mente y por cuya producción estaba peleando cuando murió iba a ser el más monumental de todos sus trabajos. Sólo la escena inicial que tenía concebida costaría lo mismo que el presupuesto total de algunas películas: un continuo “travelling” panorámico que atravesaría todo Leningrado en lo espacial y lo temporal, comenzando en el palacio de la música —donde Dmitri Shostakovich está dirigiendo a la orquesta ante una platea abarrotada— y recorriendo diversas partes de la ciudad, en un solo plano secuencia que mostrase los progresivos efectos devastadores del asedio, la decadencia en el aspecto de las calles y las casas. De pasada, la cámara enfocaría a los tanques alemanes apostados en la orilla opuesta del río, para finalmente regresar al palacio de la música, donde tras 900 días de infierno, los pocos supervivientes de la gran orquesta que habíamos visto al principio siguen tocando la misma pieza, de nuevo bajo la dirección de un debilitado Shostakovich que a duras penas había logrado sobrevivir al bloqueo, y ante un público, ahora escaso, formado por famélicos supervivientes.

Todo eso, ¡en la secuencia inicial!

Lo que el propio Leone contó sobre el film que planeaba es más que suficiente para lamentar que nunca lo pudiese llevar a cabo. Por lo que se cuenta de él, siempre fue capaz de apabullar a cualquier interlocutor con su entusiasmo cuando hablaba de un nuevo proyecto. Se ponía en pie, describía las escenas que tenía en su cabeza gesticulando profusamente, interpretando él mismo a los diversos personajes —con mucha habilidad, según dicen— y reproduciendo con la boca los efectos sonoros, hasta que su profética visión envolvía al oyente. Abrumaba con su energía. Se comportaba de igual manera en los rodajes: siempre que quería indicar a los actores lo que esperaba de ellos se metía en el papel e interpretaba cada expresión facial, cada movimiento, él mismo. Afrontó Los 900 días con ese mismo entusiasmo, decidido a borrar el sabor agridulce que le había dejado Érase una vez en América. Hoy sólo nos queda recurrir a repasar lo que dijo sobre la película para intentar imaginar un resultado que jamás podremos contemplar.

Otra película que no llegó a rodar, aunque esta vez por decisión propia, fue El Padrino. A principios de los setenta, Paramount Pictures quería que Sergio Leone dirigiese la adaptación de la exitosa novela de Mario Puzo. Era, de hecho, el primero en la lista de directores favoritos para rodar las andanzas de la familia Corleone. Pero Leone sólo tenía ojos para The hoods, esa otra novela de gangsters que terminaría convirtiéndose en Érase una vez en América. Para ser sinceros, es difícil imaginar algo que mejore la versión de Francis Ford Coppola, pero no deja de resultar intrigante la posibilidad de haber visto esa misma historia pasada por el filtro de Sergio Leone. Mucha gente opina que hubiese tenido un tono similar a Érase una vez en América, pero hay que pensar que de haber rodado El Padrino, hubiese sido hecha por un Leone mucho más cercano en el tiempo a Hasta que llegó su hora que al Leone más melodramático de los ochenta. De todos modos ni siquiera tenemos un guión que nos dé pistas sobre qué enfoque le hubiese dado al film. Lo único que sabemos es que no se mostró interesado y parece evidente que dejó pasar una oportunidad única. Queda a la fantasía de cada cuál el decidir si hubiese sido una película más violenta, o más melodramática, o más intimista, o más grandilocuente que la de Coppola… y con música de Morricone incluida. Imposible hacerse a la idea.

Hubo otros films que Leone hubiese querido dirigir, pero que generalmente no fueron más allá de la mera expresión de un deseo en público o en privado. En algunos casos llegó a dar ciertos pasos iniciales —como escribir un guión, hablar con actores o visitar localizaciones— pero sus labores como productor o las muchas energías depositadas en la interminable gestación de Érase una vez en América no le dejaron tiempo para más. Una de sus ideas, cuando después de muchos años hubo superado el hartazgo hacia el género del Oeste, era un film sobre la Guerra Civil norteamericana, del que incluso se llegó a escribir el guión; imaginaba a Richard Gere y Mickey Rourke como protagonistas. Pero el proyecto —con el título provisional de Sólo María sabe dónde— terminó en un cajón. También pensó en rodar un Western en formato de miniserie televisiva llamado sencillamente Colt, que repasaría la Historia del Oeste contada a través de un revólver que va cambiando de dueño de un episodio a otro. Era una gran idea, que probablemente hubiese tenido un gran éxito, pero desgraciadamente tampoco se materializó (por favor, ¡que alguien adapte la idea!). Si algo nos consta del cine de Leone es que, aunque pensado para pantalla grande, suele funcionar de maravilla en televisión.

También acarició la posibilidad de dirigir la adaptación del cómic El hombre enmascarado de Lee Falk, pero el propósito tampoco llegó a nada. Una lástima, porque ese cómic tenía un gran potencial cinematográfico —especialmente en manos de alguien como él— aunque después, en manos de cineastas menos talentosos, haya sido masacrado con alguna horrible adaptación a la pantalla que es mejor olvidar. Los paralelismos entre el “fantasma que camina” del cómic de Falk y el “hombre sin nombre” de los Westerns de Leone son más que evidentes, aunque a primera vista puedan parecer personajes muy distintos. Otro proyecto muy querido por Leone que también quedó en el tintero es uno con el que han tropezado muchos otros directores de cine. Tambien Sergio Leone soñó con adaptar Don Quijote. En los principios de su carrera no fue más que una mera fantasía; imaginaba una adaptación en la que Eastwood y Wallach serían Don Quijote y Sancho Panza (algo muy remotamente similar a lo que vemos en El bueno, el feo y el malo) pero que no pasaba de la expresión de un anhelo en voz alta. La historia de Cervantes, gafada para el séptimo arte, ha sido como el canto de sirena que ha atraído a muchos cineastas hasta hacerlos encallar en el infortunio; Leone, que recibió varios golpes de la industria, no sucumbió a la llamada de un proyecto tan difícil. Sólo en sus últimos años volvió a hablar sobre la posibilidad de adaptar el Quijote, aunque tampoco se concretó en preparativo alguno.

La herencia de Leone

«No puedo ver América de otra manera que con la mirada de un europeo. Me fascina y me aterroriza al mismo tiempo» (Sergio Leone)

Para el Western (y para el cine de acción en general) hay un antes y un después de Sergio Leone. Probablemente, esa revolución del género del Oeste sólo podía tener lugar en Europa. Akira Kurosawa, cuya Yojimbo fue el molde para Por un puñado de dólares, adaptaba el Western norteamericano, travistiéndolo con ropajes y escenarios tradicionales del Japón, lo cual hacía que las mismas historias pareciesen novedosas. Y aun así, Kurosawa respetaba mucho más que Leone los lugares comunes del género. Era un cineasta que traducía a su propio entorno un folklore extranjero, pero respetando la esencia, y sin pretender modificarla. Kurosawa experimentaba mucho más con Shakespeare, por ejemplo, que con sus particulares westerns de samuráis.

En Europa, sin embargo, el Western no era una mera traslación de esquemas de una cinematografía a otra, sino la adaptación de la visión estereotipada que el público europeo tenía de aquel Oeste exótico repleto de tópicos y leyendas populares. Para los norteamericanos era un género con hondas connotaciones históricas; para los europeos, sin embargo, era un mero entretenimiento, pura “pulp fiction”. El Western europeo estaba influido por el cine, pero también por las novelas baratas y los cómics. Como estos, era un subproducto destinado a satisfacer las demandas más bien pueriles de un público que no quería arte, sino acción y divertimento fácil. Sergio Leone no inventó ese enfoque, pero fue quien mejor lo entendió y sobre todo quien tuvo el talento necesario como para convertir en arte lo que, sin su intervención, no pasaba de producto de usar y tirar.

Aunque sus últimas películas fracasaron en Estados Unidos, la “trilogía del dólar” sí se hizo inmensamente popular y los espectadores norteamericanos asimilaron esa nueva vertiente “pulp” del Western con la misma facilidad que los europeos. Probablemente necesitaban que el cambio llegase del exterior, pero una vez ese cambio se produjo, lo entendieron y lo aceptaron. Una violencia más explícita, desprovista de significados profundos, y una aventura sin grandes pretensiones morales eran lo que el cine de acción necesitaba para dar un salto evolutivo. Cuando Peckimpah, Cimino, Scorsese o Don Siegel ampliaron miras desde dentro de la propia cinematografía americana lo hicieron siguiendo la estela de Leone. La nueva estrella de la acción, Clint Easwtood, había sido transformado por Leone en un insólito prototipo de héroe, ese que propició la aparición de nuevos iconos como Harry el Sucio y decenas de otros derivados del mismo “hombre sin nombre” que habla menos de lo que dispara. Lo mismo ocurrió con Charles Bronson; aunque derivó hacia la serie B más chapucera y nunca volvió a ser el Bronson repleto de matices de Hasta que llegó su hora, también ejerció como caja de resonancia para la violencia leoniana, con varias películas muy cuestionables pero también muy exitosas que ayudaron a mantener vivo el culto al disparo fácil. El héroe circunspecto y moralmente ambiguo que había nacido de los films de Leone fue adoptado incluso por estrellas ya consagradas como Paul Newman o Steve McQueen. Un italiano había sustituido los viejos iconos de la acción americana por otros nuevos.

Leone, de todos modos, no era exactamente un iconoclasta, sino más bien lo contrario. Era un idólatra del Western clásico. Dio la casualidad de que su modo de hacer surgido del despreocupado concepto de Western que se estilaba en Europa. Su revolución no fue exactamente consciente; de hecho, él comenzó en mitad de una revolución en marcha. No la inició pero sí quien la puso en boca de todo el mundo, porque su cine era de una calidad muy superior al cine de los iniciadores y pudo por ello atravesar fronteras. Por entonces, sólo los críticos europeos hablaban de “revolución”, porque los cineastas y el público no eran conscientes de que se estaban rompiendo moldes; para ellos se trataba del Oeste que habían destilado a lo largo de décadas de contemplación a distancia. El mismo Oeste sucio y polvoriento de las novelas europeas. Leone, como los demás directores de “spaghetti western” (así llamado pero que lo hubo en otros países como España, Francia o Alemania), estaba trabajando en torno a un modelo distorsionado de Western. Era el modelo que Europa había reelaborado en torno a la mitología americana, pero desde su propia idiosincrasia. Leone no se consideraba, al menos al principio, un rupturista, sino un heredero del género respetuoso para con sus grandes leyes. Sólo que… no era americano y había interpretado aquellas leyes a su manera, o en ocasiones, sencillamente, no las había entendido.

Pero los cineastas norteamericanos, sorprendidos por las atrevidas herejías de Leone y por la manera tan peculiar con que en Europa se trataba el género, sí se percataron de la revolución que estaba en marcha y la perpetuaron, adoptando las nuevas reglas de manera muy consciente. La abolición del Código Hays de censura —que tuvo lugar al mismo tiempo que los films de Leone desembarcaban en América— les permitió adoptar los tics y excesos del italiano. Para el cine de acción de Hollywood, aburrido de sus propios círculos repetitivos, la influencia de Leone abrió las puertas hacia nuevas formas de entretener al público. Los estadounidenses comprendieron que su pasado folklórico podía ser desprovisto de banderas y contextos morales y culturales, que podía ser transformado en una mitología atemporal. Bien mirado, los Westerns de Leone no tenían lugar en los Estados Unidos, sino en una tierra mitológica cuyos lugares, casualmente, tenían los mismos nombres que lugares que existían en la América real. La Arizona de Sergio Leone era como la África de las novelas de aventuras del siglo XIX, escritas por literatos que nunca habían estado en África y que describían un continente en base a estereotipos. Sergio Leone, cabe recordar, nunca había pisado los Estados Unidos antes de filmar sus primeros Westerns: su América era, pues, una América soñada, como la de casi todos los europeos. Pero, cosa curiosa, a los espectadores americanos también les gustó esa América irreal, para ellos era una visión refrescante de su propio pasado o, más bien, de su propia leyenda. Como es lógico, los propios estadounidenses no podían verse a sí mismos como lo hacemos desde el viejo continente, pero les gustó verse a través de los ojos de un europeo. Era una novedad, y una novedad muy entretenida.

Aunque, quizá, la influencia más visible de Leone sobre el cine fue el modo de concebir la escena de acción como una ceremonia. Cada duelo importante, cada explosión de violencia crucial, era cuidadosamente planificada. No importaba tanto la acción violenta en sí, sino cómo le era introducida al espectador. La secuencia de acción de Leone tenía un prólogo, usualmente largo, en forma de crescendo visual y musical. Después llegaba a una breve fase de Plateau en donde, irómnicamente, residía el núcleo verdadero del clímax aunque el espectador aún creía seguir esperando ese clímax. Y finalmente a una descarga orgásmica, extremadamente breve, en la que el disparo equivalía casi a una eyaculación en forma de relámpago. Gracias a este esquema, Leone no necesitaba sobrecargar sus films de acción. Una sola secuencia de estas al final de cada película podía llevar al espectador casi al agotamiento.

A partir de Hasta que llegó su hora empezó a usar también ese mismo esquema para las escenas melodramáticas. Con frecuencia, el cine de Leone narraba mediante impulsos cuidadosamente calculados, con secuencias que servían para preparar el tono emocional en el que había de encuadrarse otra secuencia en la que, ahora sí, se iba a producir la catarsis. No solía confiar solamente en el argumento para conseguir la respuesta emocional del público, como hacen muchos otros directores, y prefería elaborar cuidadosamente ese ceremonial que consideraba necesario, ese inadvertido crescendo que condujese al espectador hacia momentos de explosión emocional puntual. En este sentido, no hay mucha diferencia entre los famosos duelos de tiroteos cuidadosamente coreografiados de sus Westerns y ese momento de Érase una vez en América en que un niño se come un pastel sentado en una escalera; no se trata tanto de qué acto se muestra al espectador en ese momento (comer un pastel es un acto no demasiado impactante) sino de cómo se le ha preparado para que reciba ese acto con la disposición emocional correcta. Así, Leone puede poner los pelos de punta con un niño que se come un pastel, pero solamente porque sabemos a qué renuncia para poder comérselo, lo cual nos recuerda que, en efecto, todavía es un niño. Gracias a este proceder, los films de Leone están repletos de vaivenes anímicos que a menudo basculan entre emociones muy distintas entre sí, pero que muchas veces están bien anclados en reflexiones filosóficas camufladas como emociones. Fue uno de los escasos directores que consiguió dominar, por ejemplo, la violencia y el sentimentalismo en una misma película sin tener que atemperar ninguno de los dos extremos, y sin tener que recurrir a todo un arco argumental que le llevase de un extremo a otro. Podía construir los extremos a corto plazo, porque sabía construir las escenas como unidades dramáticas aisladas. Por ese motivo hay tantas secuencias que resultan impactantes incluso cuando uno las ve por separado, porque son como pequeñas películas, concebidas como unidades que funcionan por sí mismas, con un comienzo, un nudo y un desenlace propios.

La influencia que todas estas cosas han tenido en cineastas posteriores está fuera de toda duda. El Western y la acción fueron redefinidos por Sergio Leone tal y como el suspense fue redefinido por Hitchcock: nuevo enfoque, nuevas ideas, nuevas técnicas. Su carrera fue popular pero extraña, difícil de interpretar a veces, y desde luego poco prolífica, pero la huella que dejó es inmensa. Quizá sea el director cuyo estilo más gente podría reconocer sólo con ver uno de sus planosm incluso si retiramos la igualmente reconocible música de Ennio Morricone. Pocos cineastas se han inoculado de tal manera en el inconsciente colectivo y en el bagaje cultural de la gente. Leone nunca olvidó que las películas se hacen para la gente de la calle, y aun así, quiso evolucionar porque pensaba que la gente sería capaz de apreciar cosas mejores si alguien se las ofrecía. El tiempo le ha dado la razón; sólo falta que la industria decida, de una vez por todas, seguir su ejemplo.

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Las dos caras de Sergio Leone, 1ª parte: el niño

Un detalle sobre las localizaciones de los westerns de Leone, y específicamente acerca de «Hasta que llegó su hora». Es muy cierto que Leone sentía fascinación por Ford, y que eso le llevó a Monument Valley, donde hay grabada al menos una escena (si no recuerdo mal, el ahorcamiento del hermano del protagonista) Sin embargo, tras andar buscando localizaciones…decidió volver a llevarse el grueso del rodaje a España, que, decía, por algún motivo (y no sólo de caracter económico) le parecía a Sergio, a través de su cámara, «es más «americana» que la propia América»; al menos en el sentido de que, de alguna forma, los paisajes de Almería o Burgos parecen transmitir una escala más real, o más «prosaica» del escenario o el decorado de fondo, frente al recuerdo idealizado de la infancia del personaje de Bronson, para el que sí usa el paisaje de la filmografía Fordiana. Todo muy intencionado, como los ojos azules de Fonda…la visión de un director sobresaliente.

Me ha encantado el monográfico. Enhorabuena.

Bueno, lo dicho, que me enrollo, que enhorabuena y no tengas miedo, que lo vas a hacer geniallllllllllllllll.

¡Qué maravilla de artículo! Muy agradecida por el homenaje al gran Sergio Leone, a quien queremos tanto.

impresionante articulo!!

Muy buena monografía.

Un detalle sobre «Once Upon a Time in America», yo leí en algún sitio que rodar esta peli era el sueño de Leone y además, trabajar con DeNiro, pero los estudios americanos le presionaron para hacer otro western posterior a la trilogía del dólar y así surgió «Once Upon a Time in the West».

Pues menos mal que esta última le salió mejor porque las otras dos que había hecho no había por donde cogerlas, sobre todo la primera.

Pingback: Érase una vez en América. Sergio Leone. El gánster y sus circunstancias

Excelente artículo sobre la obra de Leone, gran director.

Se puede interpretar por lo leído en este magnífico articulo que los Estados Unidos fueron su inspiración y su tumba cinematográficas.Solo nos queda imaginarnos como habría sido la historia si el público americano ,algunos productores y críticos, hubiesen correspondido y respetado al director romano.

Llevo unos 12 años leyendo y opinando en Jot Down. Curiosamente, no recuerdo haber leído nunca estas dos reseñas de Emilio de Gorgot (estupendas por otra parte) sobre Leone, una de mis bestias negras cinemat0gráficas. Grande ha sido mi asombro al constatar que al mismo tiempo, junto a las alabanzas, de Gorgot plasma una por una, todas las cosas que me horrorizan y me hastían de Leone, lo que viene a demostrar el profundo conocimiento que el autor de este artículo tiene sobre su cine. La diferencia entre ambos es que lo que a él le entusiasma, a mí me da grima; no entraré en detalles puesto que solo hay que buscar en los archivos sobre Sergio, bandas sonoras, Eastwood, Eli Wallach, Morricone, etc, etc… para saber de qué estoy hablando.

En el estupendo film «The American» de Anton Corbijn, hay una escena en la que George Clooney está en el bar del pueblo mientras en la gran pantalla de un televisor, se aprecia una secuencia de «Once upon a time in the West». El propietario y barman del local, dirigiéndose a Clooney le puntualiza, sacando pecho: «Sergio Leone, italiano». Sin responder, George se levanta, paga y sale sin decir palabra. No bien cruza la puerta, ese ufano paisano de Leone, apaga el televisor con cara de aburrimiento. ¡Genial!