(Viene de la primera parte)

La cosmología platónica

Platón se preocupa siempre por defender puntos de vista que conduzcan a la gente hacia lo que él piensa que es la virtud; rara vez es intelectualmente honesto, porque se permite juzgar las doctrinas según sus consecuencias sociales. Y ni siquiera sobre este hecho es honesto, porque finge que sigue una argumentación y que la juzga bajo criterios puramente teóricos, cuando de hecho está manipulando la discusión para llevarla hacia un resultado virtuoso. Él fue quien introdujo este vicio en la filosofía, donde ha persistido hasta hoy. (Bertrand Russell).

Puedo decir con certeza que Platón, y con él Aristóteles, se sumergió demasiado en su geometría y quedó demasiado salpicado por ella. Porque, en conclusión, estas sutilezas matemáticas son verdaderas en la teoría, pero cuando son aplicadas a la materia física y sensible, no se mantienen. Los matemáticos podrán muy bien demostrar, por ejemplo, que una esfera situada sobre una superficie plana la toca en un único punto (…). Pero cuando uno traslada esto a la materia, las cosas suceden de manera muy distinta. Así pues, puedo decir que estos ángulos de contacto y estas proporciones se evaporan en el aire cuando las aplicamos a cosas materiales y perceptibles. (Galileo Galilei, El sistema del mundo en cuatro diálogos, 1661).

La astronomía tenía mucha importancia en la Atenas del siglo IV, como demuestra el hecho de que Platón (424-347 a. C.), para quien no era un campo principal de estudio, la incluyese entre las cuatro principales materias que debían ser enseñadas a los niños. Dicho esto, hay que señalar que Platón —o quizá deberíamos decir sus muchos seguidores— contribuyó a dogmatizar la cosmología, algo que terminaría frenando su desarrollo y, sobre todo, dificultando la aparición de hipótesis alternativas al modelo geocéntrico que él defendió. Una de las grandes influencias de Platón fue Pitágoras, de quien tomó la idea de que no existe solamente un mundo físico sino también otro espiritual, postulando el famoso dualismo platónico. También de Pitágoras adoptó la hipótesis de que la Tierra era el centro del universo. Pero en reralidad Platón no fue un pitagórico, sino más bien el iniciador de una nueva escuela. Si bien el modelo cosmológico de ambos fue el mismo, no lo fue la actitud con la que sus respectivas escuelas lo defendieron. Platón y sus seguidores pensaron que la hipótesis geocéntrica era la única aceptable no desde un exclusivo punto de vista astronómico y geométrico, sino también metafísico, sentando las bases para que se convirtiese en un dogma indiscutible. Dado que el hombre debe ser considerado el elemento más importante de la creación, su hogar debe estar en el centro del universo. Esta idea existía mucho antes de Platón, pero fue convertida por él y por su escuela en una muralla que costó casi dos mil años derribar. Platón fue brillante en muchos aspectos, pero su influencia sobre la cosmología resultó, cabe decir, nefasta a largo plazo. Si hemos visto que algunos astrónomos anteriores habian tenido escaso éxito intentando que modelos no geocéntricos del universo fuesen aceptados, después de Platón ya ni siquiera podrían hacerse entender.

Es cierto que ningún modelo promulgado hasta entonces se ajustaba del todo a la evidencia empírica disponible y que, en ese sentido, la hipótesis geocéntrica no tenía por qué ser la peor. De hecho, no lo era. Pero tampoco resultaba del todo convincente. En tiempos de Platón, incluso los astrónomos más partidarios del geocentrismo sabían bien que esa hipótesis chocaba con las observaciones astronómicas, empeñadas en recordar que los planetas trazan trayectorias irregulares y muy poco congruentes con una Tierra como centro del universo. Estaban, por ejemplo, las retrogradaciones: movimientos de retroceso que efectúan los planetas durante su recorrido a través del firmamento. Constituyeron una de las principales causas de migraña entre los astrónomos de la época. O los no menos mareantes cambios de brillo de esos mismos planetas. Los platónicos se esforzaron por explicar todas estas contradicciones mediante el constante perfeccionamiento de sus modelos geométricos, pero no mediante la elaboración de hipótesis alternativas. lo cual les hubiera ahorrado muchos esfuerzos. Aun así, los alentaba el pensar que nadie había aportado un modelo que se ajustase mejor a las observaciones empíricas. Desde luego, el de Filolao y su fuego central encajaba peor. Y aunque Demócrito había utilizado argumentos muy brillantes para defender su concepción no geocéntrica del cosmos, sus argumentos eran puramente especulativos y no basados en la observación. Demócrito, por su parte, había elaborado su visión sin preocuparse demasiado de que esta permitiese predecir las trayectorias de los astros. Así pues, el geocentrismo se sentía justificado en comparación con otros modelos, pero no porque no presentase contradicciones con la realidad observable.

Ante esas contradicciones, el propio Platón se limitó a decir que cabía desdeñar toda observación empírica que no se ajustase a su hipótesis. Fiel a la famosa parábola de la caverna, con la que tachaba el conocimiento empírico de engañoso frente al verdadero conocimiento que solo podía alcanzarse en la esfera más pura de los conceptos, calificó las irregularidades en las trayectorias planetarias como meros errores perceptivos. Los sentidos pueden confundirnos y nos confunden, pero la razón no, así que no podemos poner la evidencia física por encima de lo que hemos deducido en el ámbito de las ideas. Y como la metafísica es superior a la cosmología empírica, son los principios metafísicos los que deben imperar. Así pues, si la observación empírica no se ajusta al modelo hipotético producto de la verdad metafísica, cabe desdeñar la observación empírica y no el modelo. Dicho de otro modo: si las matemáticas no se equivocan pero la vista sí, ¿a quién se le debe otorgar el monopolio de la verdad? A las matemáticas. Esto, desde luego, suponía llevar el idealismo pitagórico al extremo y quién sabe si el propio Pitágoras se hubiese sentido incómodo contemplando esa forma de elaborar un modelo cosmológico. En todo caso, Platón desarrolló una cosmología que, en algunos aspectos, era abiertamente anticientífica, mezclando sin rubor astronomía con metafísica, astrología y religión. El peso de sus ideas, huelga decirlo, marcaría el futuro de la cosmología durante mucho tiempo, porque Platón iba a tener más influencia que la suma de todos los astrónomos griegos juntos.

Aun así, la relación entre observación astronómica y cosmología era algo tan arraigado en la mentalidad griega que ni siquiera los astrónomos discípulos de Platón, incluyendo a algunos que trabajaron codo con codo con él, fueron capaces de sentir esa misma desafección hacia las observaciones empíricas. No es que llegasen al punto de cuestionar el dogma platónico, eso jamás. Pero sí continuaron preocupándose por ajustar en lo posible ese dogma a la evidencia empírica. Eudoxo de Cnidos (390-337 a. C.) fue uno de esos discípulos directos de Platón, quien le encargó la elaboración de un modelo matemático, y por lo tanto abstracto, del cosmos. Eudoxo cumplió el encargo, pero hizo un esfuerzo por explicar alguno de esos datos incongruentes que a Platón —ocupado como estaba con su metafísica, filosofía política y demás— no parecían quitarle el sueño. Elaboró un modelo que no era tan abstracto como Platón pretendía.

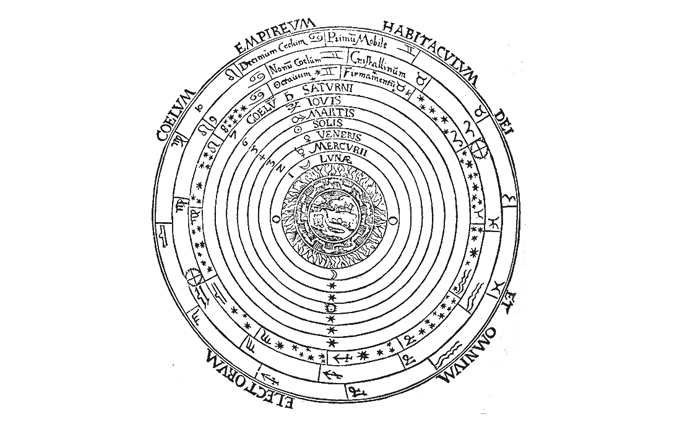

Eudoxo describió un universo que tenía la Tierra en el centro, como cabía esperar. Afirmó que en torno a la Tierra había veintisiete esferas homocéntricas (con un mismo centro) que condicionaban el movimiento de los astros. Estas esferas se movían siguiendo círculos perfectos; dado que los diferentes astros estaban insertos en cada una de ellas, podían seguir órbitas independientes. Era como un cosmos compuesto de capas de cebolla. Las esferas eran translúcidas, por eso no podían ser vistas ni ocultaban la visión de los astros que estaban en las esferas más alejadas. Dado que Eudoxo, al contrario que su maestro, estaba preocupado por la evidencia empírica, introdujo en el modelo una importante innovación con la que intentar explicar el problema de las retrogradaciones planetarias. No era la correcta, pero resultó útil y sirvió para tranquilizar, por lo menos durante un largo tiempo, a los platónicos. Era la hipopede, una propuesta brillante de la que, si lo desean, pueden leer una explicación en este artículo de Gaussianos, con interesantes gráficos incluidos. Si no, les bastará con saber que, siendo las esferas independientes, no todas giraban de la misma forma y determinados movimientos en torno a sus respectivos ejes podían explicar las retrogradaciones planetarias. El modelo de las esferas de Eudoxo, con la importantísima introducción de la hipopede, se convertiría en el nuevo estándar de la cosmología griega.

Eudoxo no solamente aportó el mejor —o el menos imperfecto— modelo cosmológico que había existido hasta la fecha en cuanto a predicción de movimientos planetarios, sino que calculó con mucha precisión determinados periodos astrales. Aunque pensaba equivocadamente que los planetas giran alrededor de la Tierra, eso no le impidió realizar meritorias estimaciones de sus periodos siderales, esto es, del tiempo que tardan en recorrer sus respectivas órbitas. Por ejemplo, estimó el periodo sideral de Saturno en treinta años; hoy sabemos que ese periodo dura veintinueve años con ciento sesenta y siete días. El de Júpiter lo calculó en doce años, frente a los once años con trescientos quince días que hemos medido en la actualidad. De nuevo, un asombroso grado de precisión. Estos logros demuestran que, si bien el platonismo frenó el progreso cosmológico, no fue un inconveniente para que la astronomía griega continuase dando grandes pasos en lo referente a cálculos y mediciones.

Calipo de Cícico (370-310 a. C.) fue alumno de Eudoxo y también poseedor de una mente brillante. Refinó el modelo de las esferas y la hipopede, añadiendo siete nuevas esferas para conciliar todavía mejor la relación con los movimientos observables de los planetas. Pero quizá su contribución más relevante fue la modificación del calendario. Sustituyó el ciclo metónico de diecinueve años por uno de setenta y seis años, al que llamamos ciclo calípico, que mejoraba mucho la precisión en el cálculo de fechas. El ciclo calípico también contenía un margen de error, claro, pero este margen era aún menor y su precisión no sería superada hasta la adopción del calendario gregoriano. Continuando con discípulos de Platón, se dice que Filipo de Opunte explicó el arco iris como un fenómeno de refracción de la luz, aunque su obra no se ha conservado.

Huelga decir que el más famoso e influyente discípulo de Platón fue el macedonio Aristóteles (384-322 a. C.). Entre sus empleos, cómo no recordarlo, se contó el ejercer como educador de Alejandro III de Macedonia —más conocido como Alejandro Magno— aunque no el de centrarse en la astronomía. Aun así, Aristóteles realizó importantes aportaciones cosmológicas, siempre sin desviarse del modelo de su maestro. Admiraba a Demócrito, al que consideraba con justicia un filósofo infravalorado, pero su visión del cosmos fue la de Platón. Era capaz de defenderla argumentando con suma habilidad. Es posible que, en lo social, algunas de sus ideas nos puedan resultar poco dignas de simpatía; no me resisto a recordar, con una sonrisa de complicidad, las moderadas —aunque casi creemos intuir que repletas de horror— expresiones de asombro de Bertrand Russell en su Historia de la filosofía, cuando comentaba ciertas afirmaciones del ideario político aristotélico. Pero insisto: a pesar de su discutible ideario, Aristóteles podía desarrollar algunos argumentos exquisitos en cosmología. Por ejemplo, defendió la hipótesis geocéntrica haciendo notar que si los objetos pesados caen al suelo —esto es, si tienden a moverse hacia el centro de la Tierra—, la propia Tierra no tiene motivo para moverse a ninguna parte, ya que ella es el lugar hacia el que tienden las cosas pesadas. Aristóteles creía, como todos los demás griegos, que el movimiento de todo objeto estaba determinado por la configuración geométrica del universo, y por tanto le era imposible concebir que la Tierra, siendo centro de esa configuración, pueda moverse a su vez (como es imposible concebir que el agua de una bañera pueda ascender hacia el grifo al mismo tiempo que cae de él). Hoy sabemos que este argumento es falso porque nosotros sí conocemos la fuerza de gravedad, o la distorsión del espacio si prefieren emplear términos de Einstein, y por muy legos en física que seamos —al menos ese es mi caso— no se nos ocurre concebir el cosmos de forma geométrica. Pero en tiempos de Aristóteles, su argumento resultaba difícil, por no decir casi imposible, de contestar.

Aristóteles no manejaba el concepto de fuerza gravitatoria pero eso no significa que fuese tan ingenuo como para pensar que la hipótesis de las esferas, tan bonita cuando plasmada sobre una pizarra, se ajustase como un guante a la realidad. Para empezar, no dejó de preguntarse por qué el movimiento de unas esferas no afectaba al de las otras, lo cual, por la lógica de las cuestiones físicas que él conocía, hubiese debido ocurrir, provocando el más completo caos en las órbitas visibles. En el mundo físico se observa que el movimiento de unos objetos afecta al movimiento de otros. Por ejemplo, basta agitar un abanico cerca de unos trozos de papel para comprobar que el aire desplazado por el abanico mueve los papeles, sin que la persona que sostiene el abanico necesite tocarlos. Aristóteles pensó que algo similar debía suceder con las esferas celestes, cuyos movimientos desplazarían la sustancia que existe entre ellas, perturbando el movimiento de las demás. Intentando explicar esto, dedujo que entre las esferas descritas por sus colegas platónicos existían otras intermedias, las cuales ya no tenían la misión de trasladar a los astros, sino de contrarrestar con su propio movimiento la influencia de las demás, equilibrando el sistema. Así, pudo explicar por qué las órbitas no terminaban siendo caóticas. Una solución elegante y, de paso, una demostración más de que los discípulos de Platón no estaban tan dispuestos como él a desestimar las cuestiones físicas no explicadas por el modelo, por lo que continuaban queriendo refinarlo.

En cuanto a los astrónomos pitagóricos que aún existían en tiempos de Platón y Artistóteles, conservaron una idiosincrasia propia. Es cierto que la adición de la hipopede al modelo geocéntrico, obra de los platónicos, resultó muy convincente también a sus ojos. Si todavía existía un sector minoritario de pitagóricos nostálgicos del modelo de Filolao, con su fuego central y su Anti-Tierra, ese sector renunció a él porque el modelo platónico explicaba mejor las cosas. Pero no pensemos que eso impidió que algún astrónomo pitagórico recuperase, aunque fuese más en espíritu que en la forma, el carácter atrevido que había llevado a Filolao a promulgar su curioso modelo. Este fue el caso de Heráclides del Ponto (390-310 a. C.), quien adoptó la cosmología platónica hasta cierto punto, pero no pudo evitar proponer modificaciones muy peligrosas para la estabilidad de la hipótesis geocéntrica. Es de presumir que lo hizo movido por un escrupuloso respeto a las observaciones empíricas, sin estar condicionado por el típico idealismo platónico. Heráclides osó afirmar, y esto no era poca cosa, que si bien el sol orbitaba en torno a la Tierra, Mercurio y Venus lo hacían en torno al sol. Esta idea era geocéntrica, pero también lo bastante revolucionaria como para estar a un solo paso de una concepción nueva del universo, de una especie de proto-sistema solar. Los platónicos, que no respetaban el modelo cósmico de Filolao, no recibían con aprecio las ocurrencias de los nuevos pitagóricos. El modelo de Heráclides, que no era herencia directa del de Filolao pero resultaba igualmente heterodoxo, fue desestimado con celeridad. Conforme se iba endureciendo la actitud dogmática de los platónicos, cualquier alternativa pitagórica lo iba teniendo más difícil para hacerse oír.

Las limitaciones del pensamiento griego

Euclides es el único que ha visto desnuda a la belleza. (…) Afortunados aquellos que, aunque fuese solo una vez y desde lejos, han escuchado sus sandalias caminando sobre la piedra. (Edna St. Vincent Millay, en su poema «Euclides es el único»).

No puede haber duda sobre los hechos tal y como los he enunciado. La ortodoxia se deriva de este sistema axiomático, y ambos sistemas se refuerzan mutuamente, por lo tanto cada uno de ellos está doblemente validado. (Jack Vance, La Tierra moribunda).

La institucionalización del pensamiento platónico inició un periodo en que la astronomía griega se tornó, por así decir, menos honesta. Como hemos visto, después de Platón no se detuvo la cascada de datos empíricos y se efectuaban mediciones de los astros cada vez más aproximadas a la realidad. Esto no había cambiado, pese al desdén que Platón había mostrado por el empirismo. Lo que sí cambió fue la predisposición para, usando esos datos, intentar elaborar nuevas hipótesis cosmológicas. Hemos visto como propuestas como la de Heráclides estuvieron lejos de sacudir la ortodoxia, pese a tener todo el potencial para revolucionar la ciencia del momento. También hemos visto que, en tiempos de Platón y Aristóteles, hasta los más acérrimos defensores del modelo geocéntrico eran muy conscientes de que este presentaba serios inconvenientes. No es que abundasen los críticos —de manera creciente, la presión ambiental se encargaba de disuadir a los disidentes—, pero las observaciones contradictorias eran tan palmarias, tan evidentes, que se necesitaba estar ciego para no reparar en ellas, y aun los ciegos podían entenderlas si se les describía con exactitud. Ni siquiera la enseñanza platónica de considerar toda evidencia como un «engaño de los sentidos» servía para acallar la mala conciencia de algunos astrónomos.

Ningún modelo geocéntrico del cosmos había podido explicar, por ejemplo, por qué el brillo de los planetas cambia de manera dramática. Esa variación en luminosidad producía la inquietante impresión, incluso entre los defensores del geocentrismo, de que los planetas se acercan y se alejan de la Tierra, algo que se contradice con la idea de que giran en torno a ella transitando por órbitas perfectamente circulares y manteniendo siempre la misma distancia. Este es uno de los hechos observables más notorios del firmamento, apreciable a simple vista en muy breves periodos de tiempo, y cualquier niño que mire el cielo con frecuencia lo descubrirá por sí mismo aun sin ayuda de los adultos. Así de obvio es. Por lo tanto, causaba mucho nerviosismo entre quienes querían considerar definitivo el modelo geocéntrico. Aquellos planetas variables no eran molestas piedrecitas que podían barrerse debajo de la alfombra y resultaba imposible ocultar la embarazosa evidencia de que algo no marchaba bien. Por ejemplo, Autólico de Pitane (360-290 a. C.), que fue contemporáneo de Aristóteles, no dejó de observar que el brillo planetario era un problema muy serio, pero como no consiguió proponer una solución mejor, aceptó el modelo geocéntrico tal y como estaba formulado. Esa actitud conformista era la que imperaba.

Hubo otro inconveniente que empezó a dificultar que los griegos llegasen a nuevas hipótesis cosmológicas. Hablamos del pensamiento axiomático-deductivo, método que llegó a ser importantísimo. Era un sistema de pensamiento que se basaba en axiomas y postulados. Los axiomas eran principios básicos, reconocidos intuitivamente, que no admitían discusión porque eran «verdades evidentes en sí mismas» (expresión, por cierto, de la que se apropiaron los redactores de la Constitución estadounidense). Los postulados cumplían una función similar, pero no eran considerados evidentes en sí mismos, pese a lo cual eran aceptados como verdaderos porque no había axiomas de orden superior de los cuales pudieran deducirse, y también, como así lo reconocían los propios griegos, porque resultaban necesarios para el desarrollo deductivo de ciertas proposiciones nuevas. De los axiomas y de los postulados se derivaban, por deducción lógica, todas las demás verdades. Llegaron a tener particular relevancia los axiomas y postulados geométricos que expuso Euclides (325-265 a. C.) en el libro de texto más célebre de todos los tiempos, Los elementos. A modo de ilustración, veamos los cinco axiomas y los cinco postulados geométricos propuestos por Euclides:

Axioma primero: Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí.

Axioma segundo: Si sumamos iguales a iguales, los resultados de las sumas también serán iguales (por ejemplo si A=C y B=D, A+B=C+D).

Axioma tercero: Si restamos iguales a iguales, los resultados de las sustracciones también serán iguales

Axioma cuarto: Las figuras que coinciden entre sí, son iguales.

Axioma quinto: El todo es mayor que las partes.

Postulado primero: Si tenemos dos puntos, se puede trazar una línea recta que los una (a la que llamamos segmento, N. del R.)

Postulado segundo: Cualquier segmento puede ser prolongado de forma continua, y en su misma dirección, en una recta ilimitada.

Postulado tercero: Dado un punto central y cualquier longitud de radio, se puede trazar una circunferencia.

Postulado cuarto: Todos los ángulos rectos son iguales.

Postulado cinco: Si una recta, al cortar a otras dos, forma de un mismo lado ángulos internos menores que dos ángulos rectos, esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en el que están esos ángulos menores que dos rectos.

Como verán, estos principios parecen indiscutibles. De ellos, y de algunos parecidos, Euclides y otros pensadores griegos dedujeron mediante secuencia lógica toda una impresionante serie de afirmaciones cuya aparente cualidad de indiscutibles reforzaba la confianza en la validez de ese pensamiento axiomático-deductivo. Este método, íntimamente ligado a la geometría, propició grandes avances en diversos campos del pensamiento, sin duda. Pero también causó problemas cuando se trataba de ajustar las deducciones abstractas a la realidad física observable, siempre tan contumaz con sus fastidiosas irregularidades. Como observó mucho después Galileo Galilei, los griegos de aquel tiempo, y particularmente los platónicos-aristotélicos, no siempre aceptaron que la verdad no solamente puede obtenerse mediante el pensamiento axiomático, sino también mediante la observación empírica, por más que esta contradijese premisas derivadas lógicamente de los indiscutibles axiomas iniciales. La evidencia empírica, pues, ya no debía usarse como principal herramienta para elaborar un modelo del cosmos porque ya se disponía del infalible pensamiento axiomático-deductivo. Y esto, claro, encajaba a la perfección con el dualismo platónico y su desdén hacia el empirismo. Fue así como el pensamiento axiomático-deductivo, concebido en principio como una manera honesta y pura de llegar a la verdad, se convirtió, de manera paradójica, en un obstáculo para alcanzar la verdad cosmológica. No permitía conciliar hipótesis y observaciones. En cosmología, el pensamiento de tipo euclidiano ayudó a reforzar a los platónicos en su nueva ortodoxia.

En el siglo IV a. C. Grecia había acumulado un cuerpo de conocimientos más que suficiente como para detonar la siguiente explosión evolutiva en cosmología, que hubiese sido casi definitiva a la espera del Isaac Newton de turno, pero, por los motivos que acabamos de ver, esa explosión nunca se produjo. Sin embargo, hubo un hombre que pese a todo reunió un montón de pólvora y prendió fuego a la mecha. El que la explosión de progreso no llegase a producirse no fue culpa suya, sino de otros, que se apresuraron en verter agua para apagar su prometedora chispa en cuanto vieron que la posible explosión de una nueva hipótesis hacía peligrar el sistema en el que tan cómodamente se hallaban instalados.

La revolución que no fue: Aristarco de Samos

Los que recibieron de la naturaleza tanto talento, perspicacia y memoria que pueden aprender perfectamente geometría, astrología, música y demás disciplinas, sobrepasan la condición de arquitectos y se convierten en matemáticos, con lo cual pueden fácilmente discutir sobre estas ciencias, hallándose apercibidos con el conocimiento de otras muchas. Hoy, pocas veces se ven tales sujetos, como [lo fue] en otros tiempos Aristarco de Samos. (Marco Vitruvio, De la Arquitectura, siglo I a. C.).

Tú sin duda recordarás que para la mayor parte de los astrónomos el universo es una esfera que tiene por centro la Tierra, esfera cuyo radio equivale a la recta comprendida entre el centro del Sol y el centro de la Tierra, cosas que habrás aprendido en las obras escritas por esos astrónomos. Sin embargo, Aristarco de Samos ha publicado algunas hipótesis de las cuales se extrae que el universo tiene dimensiones mucho más grandes que las que acabamos de mencionar. Supone, en efecto, que las estrellas están fijas, que el Sol permanece inmóvil, que la Tierra gira alrededor del Sol trazando una circunferencia cuyo centro está ocupado por el Sol, y que la esfera de las estrellas fijas, que se extiende alrededor del mismo centro que el Sol, tiene un tamaño tan grande que la razón del círculo sobre el que se supone que la Tierra gira, respecto a la distancia de las estrellas fijas, es comparable a la razón del centro de la esfera respecto a su superficie. (Arquímedes, El Arenario).

Hubo por lo menos un astrónomo —jonio, para variar— que se acercó tanto a la verdad cosmológica como cabía esperar de cualquier hombre de su tiempo sin acceso a telescopios ni otras ventajas tecnológicas. De Aristarco de Samos (310-230 a. C.) podemos decir, con entusiasmo y admiración, que se adelantó en muchos siglos a Copérnico al defender, basándose en sus observaciones astronómicas, que la Tierra orbita alrededor del Sol. Eso lo convierte en el auténtico padre de la hipótesis heliocéntrica, del sistema solar. También podemos decir que, durante toda la Antigüedad, su clamor por el heliocentrismo resonó con la estéril reverberación de la soledad. O bien la Historia decidió olvidar a todos sus hipotéticos seguidores —a todos excepto a uno— porque tal olvido convenía a las autoridades de turno, o bien es que de verdad no tuvo más seguidores, lo cual no sé decir si resulta difícil de creer, o si el hecho increíble es que llegase a existir siquiera un Aristarco.

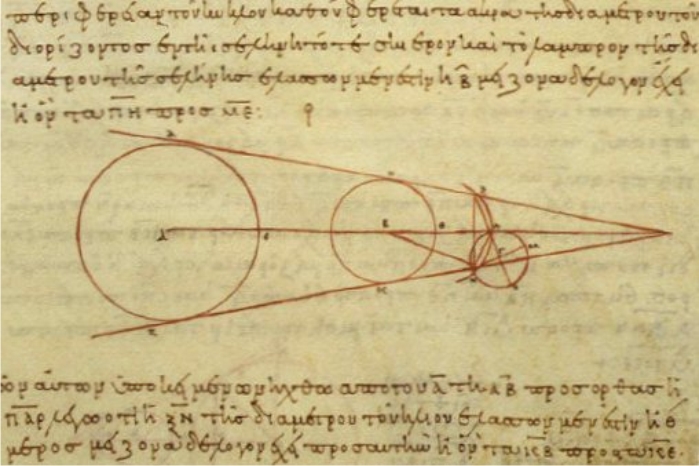

La única obra escrita por Aristarco que se ha conservado no nos lo muestra como el revolucionario que sabemos que fue. Su libro De los tamaños y las distancias del Sol y de la Luna nunca lo hubiese distinguido de entre los demás cosmólogos de su tiempo, porque describe un universo geocéntrico. Pero nos consta que cambió de idea y que publicó un segundo libro en el cual, para pasmo de sus contemporáneos, defendió una nueva concepción heliocéntrica del cosmos. Aquella segunda y revolucionaria obra escrita desapareció, pero su existencia se conoce gracias a varias fuentes, tanto de su tiempo como posteriores. El celebérrimo Arquímedes (287-212), que vivió en su misma época, lo mencionó en sus escritos, comentando con perplejidad el hecho de que Aristarco se atreviese a defender que el Sol es el centro del universo. Por otra parte, tenemos la crónica posterior de Plutarco, quien relató que ese segundo libro se convirtió en motivo de agria controversia religiosa, incluidas denuncias ante las autoridades.

Aristarco afirmó que todos los planetas orbitan alrededor del Sol y entre esos planetas incluía a la Tierra. Por esto, llegó a la conclusión de que la Tierra gira sobre su propio eje cada veinticuatro horas, por lo cual vemos que el Sol y las estrellas parecen atravesar el firmamento en círculos, aunque en realidad es nuestro punto de vista el que va cambiando. También supuso que el Sol es mucho más grande que la Tierra y que debía estar mucho más lejos que la Luna; acertó en ambas ideas aunque, cosa comprensible, se equivocó en las magnitudes, pues calculó que el Sol era ciento ochenta veces más grande que nuestro planeta y que estaba a una distancia dieciocho veces superior a la de la Luna, magnitudes muy inferiores a las reales. En cuanto a las estrellas, pensaba que estaban «infinitamente» lejos, queriendo expresar con ello no que la distancia fuese de verdad infinita, sino demasiado grande como para poder ser calculada. En esto también acertó. Aunque hoy sí podemos calcular las distancias a las estrellas, cuando Aristarco propuso su modelo resultaba inconcebible que esto pudiera hacerse. Y fue inconcebible durante muchos siglos.

La ideas heliocéntricas de Aristarco eran revolucionarias y escandalosas en su día, pero contenían el potencial para explicar la evidencia astronómica mucho mejor que la hipótesis geocéntrica. No de forma perfecta, porque Aristarco no sospechó, por ejemplo, que las órbitas de los planetas no son redondas sino elípticas. Pero hubiese bastado un análisis detallado por parte de otros astrónomos para descubrir que su hipótesis heliocéntrica resultaba mucho más satisfactoria. Sin embargo, parece que, en lugar de un análisis serio, lo único que encontró fue una oposición casi unánime, o por lo menos eso nos hace entender el hecho de que no se conozcan seguidores en su entorno, ni apenas en los siglos posteriores. Es más, según Plutarco, el estoico Cleantes de Asos llegó a denunciar a Aristarco por atreverse a «desplazar el corazón del universo», lo cual ya vimos que podía ser considerado un delito de impiedad. No parece que la denuncia llegase tan lejos como en el caso de Anaxágoras, pero no cabe duda de que Aristarco debió de vivir momentos tensos, ya que disgustó a muchos atreviéndose a proponer un modelo cosmológico únicamente basado en la astronomía frente a las verdades indiscutibles de la metafísica y la religión. Atreverse a afirmar que el hombre no era el centro del universo era algo que ningún astrónomo podía decir sin soliviantar a los platónicos y, sobre todo, sin ofender a los creyentes.

Justo es reconocerlo, su modelo heliocéntrico también recibió algunas críticas que eran de exclusivo carácter técnico, pero Aristarco las había previsto de antemano, porque la respuesta a esas críticas estaba implícita en su modelo. Algunos astrónomos se preguntaban cómo era posible que la Tierra se desplace recorriendo una amplísima órbita pero que, al mismo tiempo, las distancias observables entre las estrellas permanezcan fijas sin que cambien las formas de las constelaciones. La paralaje, o desviación entre las posiciones aparentes de dos objetos cuando el observador se desplaza, era un fenómeno que cabía esperar si la Tierra orbitaba en torno al Sol. La geometría y el sentido común así lo dictaban. Los críticos de Aristarco afirmaban que, si Aristarco tenía razón, se producirían cambios perceptibles en las posiciones relativas de las estrellas, pero eso no sucedía. Parece una objeción razonable. La respuesta de Aristarco, sin embargo, era inapelable: si las estrellas estaban ta lejos como él afirmaba que estaban, el cambio de perspectiva era imperceptible y ni siquiera con el desplazamiento de la Tierra a través de una órbita enorme se produciría paralaje alguna. También en esto acertó. Aun así, nada fue suficiente para que su propuesta de un universo heliocéntrico triunfase.

Aristarco de Samos, desgraciadamente, fracasó a la hora de conseguir que su hipótesis fuese aceptada, pero debemos considerar que él fue, junto a Demócrito, la cúspide de la cosmología griega. Al menos si los juzgamos bajo criterios de modernidad. Por más que la hipótesis heliocéntrica de Aristarco permaneciese arrinconada durante casi dos mil años, fue sin duda la culminación natural e inevitable de cinco siglos de apoteósico progreso. Todos los astrónomos griegos posteriores a Aristarco deberían haber partido desde donde él lo dejó, analizando sin descanso aquel nuevo modelo heliocéntrico que parecía tan prometedor. Pero ya hemos visto cuáles eran los condicionantes para que esto no sucediera. Por desgracia, su labor fue como una fértil semilla lanzada a un terreno en donde un frondoso cultivo —el platonismo— monopolizaba el terreno y donde un potente herbicida —la religión— se encargó de que no se convirtiese en competencia. Entre los siglos IV y III a. C., pues, la cosmología griega había llegado a su cúspide y también había empezado a caminar hacia atrás. El nombre de Aristarco, que bien pudo haber revolucionado el concepto del universo muchos siglos antes de cuando realmente sucedió, sería hoy más célebre que los nombres de Copérnico o Galileo. Y quedó, sin embargo, aislado en el recuerdo como una excéntrica rareza a la que ni el resto de los griegos, ni los romanos paganos, ni mucho menos los líderes religiosos de la Europa cristiana medieval, quisieron prestar demasiada atención… no fuese que tuviese algo de razón.

Los últimos coletazos: el camino hacia el universo ptolemaico

Sé que soy mortal por naturaleza, sé que he nacido para un solo día. Pero cuando sigo los movimientos de los cuerpos celestes, dejo de tocar la tierra con los pies. Me hallo en presencia del propio Zeus y bebo mi copa repleta de ambrosía. (Ptolomeo)

La cosmología griega se estancó desde el momento en que se impuso la idea geocéntrica como dogma y los griegos se conformaron con el modelo cosmológico existente, tratando de acomodar las nuevas evidencias a ese modelo aceptado en vez de atreverse a propugnar modelos nuevos que pudiesen explicarlas mejor. El de Aristarco fue el último intento notable de lo segundo. No hubo más, por lo menos no de ese calado. Todo lo que vino después consistió en retoques de un mismo modelo platónico-aristotélico. Siguieron produciéndose observaciones astronómicas nuevas y mejores mediciones, pero el concepto del cosmos ya no cambió en más de quince siglos.

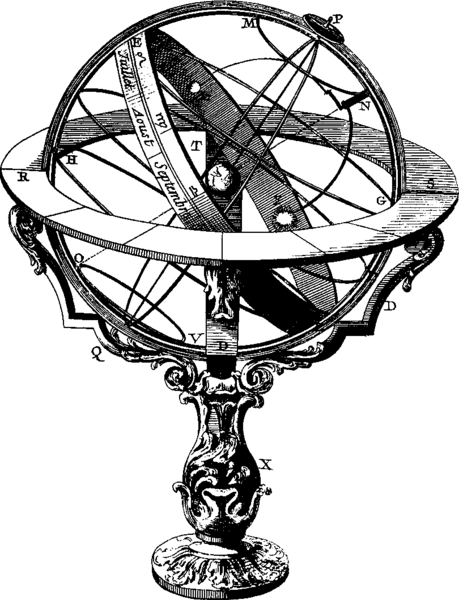

En cuanto a las novedades técnicas, Eratóstenes (276-194 a. C.) inventó la esfera armilar, o astrolabio esférico, instrumento que le permitió refinar los cálculos sobre las relaciones entre diversas líneas astronómicas. Determinó que la eclíptica se inclinaba veinticuatro grados con respecto al ecuador. Aunque quizá su gran logro consistió en averiguar el diámetro real de la Tierra mediante ingeniosos cálculos basados en la noción de que los rayos del Sol que llegan a nosotros son paralelos entre sí. Se equivocó por menos de ochenta kilómetros, algo impresionante. Por lo demás, la tradición platónica de añadir más y más figuras geométricas al modelo cosmológico para explicar todo movimiento astral que contradijese la hipótesis geocéntrica continuó con Apolonio de Pérgamo (262-190 a. C.). Dado que el modelo esférico de Eudoxo, Calipo y Aristóteles continuaba sin dar completa cuenta de las irregularidades planetarias, Apolonio propuso una solución muy ingeniosa: la teoría de los epiciclos. Según él, los planetas se desplazaban a lo largo de sus órbitas en torno a la Tierra no linealmente, sino trazando a lo largo de su camino unos círculos menores llamados epiciclos. Para entendernos, hagamos una analogía con algún fenómeno que todos hayamos observado. Imaginemos un escolar que lanza una peonza al suelo del aula. Para su espanto, ve cómo la peonza empieza a recorrer el suelo dirigiéndose hacia los pies del profesor. Eso no significa que la peonza traza una verdadera línea recta, porque mientras tanto, y por efecto de su propia rotación, va describiendo pequeños círculos, como si estuviera borracha, sin por ello desviarse del fatídico destino hacia un castigo asegurado. Así, tenemos que la peonza de nuestro travieso alumno muestra tres patrones de movimiento simultáneos: uno es el camino hacia los pies del profesor (deferente), otro es el constante baile en círculos más pequeños mientras recorre la deferente (epiciclos), y por último tenemos la rotación sobre su propio eje. En el modelo planetario de Apolonio, pues, los planetas —la Tierra, recordemos, no era considerada un planeta— podían estar también sujetos a tres movimientos: además de la rotación sobre su propio eje y de la órbita en torno a la Tierra (deferente), estarían trazando pequeños círculos (epiciclos). El epiciclo es un movimiento nuevo sugerido para tratar de explicar, por enésima vez en la historia de la astronomía griega, el extraño movimiento de los planetas. Se trata de una explicación errónea, pero mejor que cualquiera de las anteriores proporcionadas por la hipótesis geocéntrica, y además complementaria a la hipopede. Al igual que la hipopede de Eudoxo, la idea de los epiciclos encontró gran aceptación porque ayudaba a aliviar las tensiones entre la hipótesis y las observaciones empíricas.

Hiparco de Nicea (190-120 a. C.) es recordado, sobre todo, por el importante descubrimiento de la precesión de los equinoccios, causada por el desplazamiento del eje de rotación de la Tierra, que está inclinado y se mueve en círculos de manera similar al eje de una peonza mientras recorre su camino por el suelo, creando un oportuno paralelismo con los epiciclos de Apolonio. También dividió la Tierra en meridianos y paralelos, e intentó crear un mapamundi lo más verídico posible, trasladando la superficie esférica terrestre a un rectángulo de dos dimensiones mediante procedimientos trigonométricos inventados por él. Sabemos que confeccionó un catálogo estelar que no se ha conservado salvo a través de otros autores, en el que clasificaba las estrellas por su luminosidad, acuñando así el moderno concepto de magnitud estelar. El suyo debió de ser el atlas astronómico más importante de la Antigüedad, por lo menos hasta la llegada del ptolemaico. Además, utilizó los epiciclos de Apolonio para dar cuenta, hasta donde resultaba posible, de los cambios de luminosidad de los planetas. Parece que a Hiparco le asaltó cierta mala conciencia astronómica porque sabía, como todos, que los modelos aceptados no terminaban de encajar con la evidencia. Es posible que su papel como padre de la trigonometría tuviese algo que ver en ello, pero llegó a sugerir que no le parecía honesto promulgar un modelo cosmológico que no fuese exacto. Lo cual, en otras palabras, equivalía a reconocer que en su tiempo no existía ningún modelo honesto. Eso no implica que fuese un escéptico con respecto a la hipótesis geocéntrica, pero sí que admitía que ni siquiera el modelo más moderno de su época podía ser considerado definitivo.

Decíamos que nadie en más de quince siglos aceptó las ideas de Aristarco, con una sola excepción conocida. Y esa excepción fue Seleuco de Seleucia (190-? a. C.), griego originario de Mesopotamia que se definió abiertamente como seguidor de Aristarco y la hipótesis heliocéntrica. Fue, por lo tanto, el único astrónomo que, durante las muchas centurias que separaron a Aristarco de Copérnico, se atrevió a decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin duda fue un hombre brillante, ya que también sugirió que la Luna podía ser la causante de las mareas. En cualquier caso, fue un único soplo de aire fresco en la ya estancada cosmología griega, aunque nadó contra la corriente y pasó más desapercibido que el hombre que lo había inspirado. Volviendo al geocentrismo imperante, de Posidonio (135-51 a. C.) podemos decir que fue considerado el Leonardo da Vinci de su tiempo por la cantidad y diversidad de disciplinas en las que destacó. Estimó con aceptable margen de error el tamaño de la Luna y su distancia de la Tierra. En cuanto al Sol, se equivocó en ambas magnitudes al estimarlas en la mitad de lo que realmente son, pero debemos considerarlo un resultado muy meritorio porque nadie antes que él —ni siquiera Aristarco, que había sido el primero en suponer distancias colosales hasta las estrellas— había imaginado que el Sol pudiese ser tan grande y pudiese estar tan lejos. Posidonio, de hecho, fue el primero en empezar a manejar esas cifras enormes en torno al astro rey. En su tiempo semejantes números debieron de provocar mareos, porque continúan provocándolos hoy, cada vez que vemos el Sol y sabemos que, en realidad, podemos calcular pero nunca llegar a imaginar su tamaño.

Epílogo: el universo de Ptolomeo

Por lo tanto, el cuerpo sólido de la Tierra es considerado, de manera muy razonable, como más grande en relación con aquellos cuerpos sólidos que se mueven en dirección a ella. No puede ser movida hacia ninguna dirección por la fuerza de las cosas más ligeras [que caen sobre ella], como si absorbiese su caída. Si la Tierra estuviese sujeta al mismo movimiento de las cosas que caen hacia ella, está claro que las dejaría a todas detrás por causa de su mucho mayor tamaño. Los animales, como las demás cosas pesadas, quedarían repentinamente colgados en el aire, pues la Tierra rápidamente caería de los cielos. El mero hecho de concebir tales cosas hace que parezcan ridículas. (Ptolomeo).

Ha llegado a conocimiento de esta Congregación que la doctrina pitagórica, falsa y por completo opuesta a la Sagrada Escritura, del movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol, que es enseñada por Nicolás Copérnico en Sobre el movimiento de las esferas celestiales y por Diego de Zúñiga en Sobre Job, está difundiéndose ahora en el extranjero y siendo aceptada por muchos. Por lo tanto, para que esta opinión no pueda insinuarse en mayor profundidad en perjuicio de la verdad Católica, la Sagrada Congregación ha decretado que la obra del susodicho Nicolás Copérnico, Sobre el movimiento de las esferas celestiales, y de Diego de Zúñiga, Sobre Job, sean suspendidas hasta que sean corregidas. (Decreto sobre libros prohibidos de la Inquisición española, 1616).

Nuestro repaso ha llegado a un momento histórico en que, al contrario que la propia astronomía como ciencia empírica, la cosmología griega no solamente no continuó evolucionando sino que, tal y como había quedado, sería adoptada por los cosmólogos occidentales durante muchos siglos. Todavía, empero, apareció un último cosmólogo muy importante, que recopiló, sistematizó, refinó y expuso de manera admirablemente organizada todo lo que se sabía hasta entonces. En el siglo II después de Cristo, Claudio Ptolomeo (100-170 d. C) combinó los conocimientos astronómicos acumulados con las nuevas mediciones que se habían efectuado en su época, actualizando la cosmovisión platónica-aristotélica y el modelo de las esferas y epiciclos. Su gran aportación fue el concepto de ecuante, como llamaba al centro orbital de los epiciclos cuando este no estaba situado sobre la deferente. Es decir, consideró que las pequeñas miniórbitas de los epiciclos eran excéntricas. El añadido de Ptolomeo alivió un poco más las discrepancias entre el modelo y la realidad, aunque —como de costumbre— no consiguió eliminarlas. En cuanto a su trabajo como astrónomo empírico, que también fue muy importante, estimó la distancia hasta la Luna en el equivalente de veintinueve diámetros terrestres y medio. Se equivocó por tan poca distancia que debemos considerarlo un acierto.

Ptolomeo tuvo una descomunal influencia gracias a un tratado, el Almagesto, que sería tomado como principal texto de referencia por muchos astrónomos posteriores. Se conservó gracias a una traducción árabe y por eso lo conocemos con el nombre que los árabes le dieron («El gran tratado»), aunque su título original era Compilación matemática. El Almagesto se convirtió en un texto básico para el mundo islámico por lo menos hasta el siglo XIII, y también para la Europa cristiana a partir de su traducción latina, realizada en el siglo XII. El que fuese conocido a través de los árabes explica que hoy continuemos dándoles nombres arábigos a muchas estrellas, en vez de los nombres griegos que había recopilado Ptolomeo, quien copió el catálogo, hoy perdido, de Hiparco de Nicea. Los árabes, en su traducción, utilizaron en bastantes casos sus propias denominaciones estelares, sustituyendo las de Hiparco y Ptolomeo.

El universo ptolemaico era la síntesis del pensamiento cosmológico griego, aunque por supuesto no daba consideración de validez a las hipótesis alternativas de algunos pitagóricos, ni a la de Demócrito, ni mucho menos a las de los disidentes heliocéntricos Aristarco y Seleuco, por más que les reconociese diversos méritos. Con todo, aquella obra de recopilación fue una bendición en un momento histórico muy delicado para la cosmología. Exceptuando al propio Ptolomeo, la cosmología griega estaba ya muy lejos de su mejor momento. Los romanos, por su parte, no se habían preocupado —ni se preocuparían en adelante— por realizar alguna aportación de consideración. La mentalidad romana, muy utilitarista, estaba más en consonancia con la de los antiguos egipcios y babilonios. Procuraban toda su atención al desarrollo de técnicas aplicables a la vida diaria. Las constantes necesidades de su portentosa ingeniería civil y de su glotona maquinaria militar no dejaban mucho espacio para la especulación de hipótesis generales acerca del universo. Tampoco sentían una gran curiosidad al respecto. Es más, los romanos, tan con los pies sobre la tierra como estaban —al menos antes de la adopción del cristianismo—, nunca tuvieron inconvenientes en reconocer la inmensa superioridad de los griegos en cuanto a la filosofía. Sin la obra de Ptolomeo, que metió el conocimiento astronómico griego en una botella, salvaguardándolo del olvido, ese conocimiento hubiese llegado a las orillas del Renacimiento en la forma de maltrechos y borrosos papeles arrastrados por las olas, porque los romanos estaban con la cabeza en otros menesteres.

La cosmovisión de Ptolomeo resultó después muy conveniente para el cristianismo y el islam, porque el concepto de la Tierra como centro del universo era una necesidad teológica que permitía mantener al ser humano como protagonista de la creación divina. Y dado que el modelo ptolemaico era el resultado de siglos de refinamientos y ajustes, había llegado, pese a estar fundamentado en una idea errónea, a ser lo bastante fiable en cuanto a temas de predicción astronómica como para que las religiones cristiana y musulmana lo aceptasen no solo por conveniencia dogmática, sino también pudiendo presumir, con los datos en la mano, de que tan útil modelo por necesidad tenía que ser verdadero. Durante la Edad Media hubo astrónomos que, incluso conociendo su imperfección, se contentaban con el modelo ptolemaico, bien porque no eran capaces de imaginar modelos alternativos, bien porque si esas alternativas les pasaban por la cabeza no se atrevían a expresarlas temiendo las consecuencias. O bien porque se sentían cómodos limitándose a cuestiones prácticas sin complicarse la vida con las especulaciones cosmológicas.

Estudiosos del mundo árabe, como los griegos antes que ellos, notaron que el modelo ptolemaico era útil pero no exacto. Su respuesta fue la que ya conocemos: introducir modificaciones menores, más de detalle que de concepto, de forma no muy distinta a como habían hecho los platónicos. Lo mismo sucedió en el ámbito cristiano. Pero tantas modificaciones generaban un problema que el modelo ptolemaico, por su propia naturaleza, no podía aspirar a solucionar: su creciente complejidad. Después de tantos siglos de retoques, el modelo había llegado a unos extremos de complicación geométrica que, vistos desde hoy, llegan a parecer surrealistas. El sistema de esferas y círculos se había vuelto tan engorroso y enrevesado que reproducirlo en tres dimensiones era una tarea solo apta para los más virtuosos artesanos e ingenieros, y eso en su versión simplificada. Una versión completa, móvil y aun ligeramente aproximada a lo que ellos suponían era la realidad, hubiese requerido de computadoras y muy precisos robots de montaje que, por descontado, no estaban ni en la imaginación del más aventurado cuentista.

Toda esta irritante complicación, para más incordio, no había conseguido eliminar por completo las discrepancias entre el modelo y la realidad, así que era cuestión de tiempo que apareciese alguien para formular la pregunta del millón: ¿no podría haber una manera más sencilla de hacer las cosas? Nicolás Copérnico fue ese alguien. Se preguntó si no habría otro modelo que llegase a predicciones similares pero de manera más sencilla y directa. Tomó la hipótesis heliocéntrica de Aristarco, casi olvidada, y la aplicó a un sistema de esferas similar al de Ptolomeo. Así, creó el primer modelo heliocéntrico en más de mil quinientos años. Aquel nuevo modelo tampoco producía predicciones exactas, entre otras cosas porque Copérnico también pensaba que las órbitas planetarias eran circulares. Pero le sirvió para descubrir una verdad que había estado ahí durante muchos siglos, al alcance de cualquiera que le hubiese puesto un poco de empeño en investigarla: que usando un modelo similar al de Ptolomeo pero situando el Sol en el centro del universo se llegaba a predicciones igual de útiles pero con mucha menos complicación. El modelo copernicano, sin ser tampoco perfecto, era más sencillo, elegante, comprensible y eficaz. Nada más que el Sol y los planetas orbitando en torno a él, sin hipopedes, sin epiciclos, sin ecuantes.

Tras descubrir que el modelo heliocéntrico podía explicarlo todo mucho mejor, Copérnico lo describió por escrito pero se lo guardó para sí durante mucho tiempo, temiendo, no sin motivo, represalias de tipo religioso. No se atrevió a desvelar su idea hasta 1543, y solo lo hizo animado por algunas personas a quienes había expuesto sus hipótesis en un acto de confianza. Aquel año 1543 fue, por desgraciada casualidad, el mismo año en que murió, así que Copérnico nunca llegó a ver publicado el trabajo por el que pasaría a la Historia. Eso sí, tampoco tuvo que contemplar la reacción negativa que produjo, no solo entre autoridades religiosas sino también académicas. El heliocentrismo contradecía la enseñanza bíblica, así que muchos astrónomos lo repudiaron como medida de profilaxis incluso antes de haberse molestado en analizarlo. Aun así, hubo un puñado de ellos que se atrevió a defenderlo, entre ellos Giordano Bruno y Kepler, aunque la Europa cristiana seguía sin estar preparada para la introducción de semejante idea. Bien sabemos de los problemas que enfrentó Galileo Galilei cuando propuso su revolucionario modelo del sistema solar, el cual, ayudado por el reciente invento del telescopio, superaba en exactitud predictiva incluso al copernicano. Galileo levantó sangrantes ampollas en la Europa cristiana. La Iglesia, empujada no por un deseo de renovación sino por la imparable avalancha de abrumadoras nuevas pruebas proporcionadas por los astrónomos —algunos de los cuales eran muy religiosos—, no aceptaría el heliocentrismo hasta más de cien años después de la muerte de Galileo.

Durante siglos y siglos, pues, los griegos habían sido quienes más se habían acercado a la verdad. Uno no deja de preguntarse cómo hubiesen reaccionado Aristarco de Samos, Demócrito o Seleuco de Seleucia si hubiesen tenido una breve visión del universo tal como lo concebimos hoy, aunque fuese de manera muy simplificada. Las galaxias o el baile gravitatorio universal les hubiesen producido un extático estupor. El big bang, la idea de que todo comenzó con la súbita expansión de un punto, es un concepto que, no me cabe la menor duda, el propio Pitágoras hubiese encontrado de una excepcional belleza, y que Euclides hubiese juzgado de una aplastante lógica geométrica. Creo que todos aquellos sabios griegos, asombrados por la revelación de cómo es en realidad el universo, hubiesen tardado en entender la importancia que ellos mismos tuvieron para la posterior averiguación de todas esas realidades que en su tiempo escapaban a su comprensión. Y nosotros hubiésemos tenido que distraerlos un instante de su infinito asombro para decirles: «Y sin embargo, todo eso que veis, todo eso tan nuevo que no conseguís entender, todo ese universo que nunca habríais podido imaginar, os pertenece a vosotros más que a nadie».

Interesantes artìculos, pero un par de cosas deberìan remediarse:

1- No creo que Bertrnad Russell sea el màs indicado para juzgar la historia de las ideas, puesto que fue un pèsimo historiador. Por otro lado, Platòn no puede ser acusado de dogmàtico, pues èl deja bien claro en el Timeo, su tratado cosmològico (que influirà hasta el Renacimiento) que los discursos cosmològicos pertenecen al orden de lo probable, son discursos probables, y por tanto no podemos tener certeza absoluta de sus afirmaciones.

2- Para artìculos que pretenden profundizar en un tema tan controvertido como la cosmologìa griega no estarìa de màs aportar bibliografìa, pues en este tema hay posiciones muy diversas y enfrentadas entre los màs destacados estudiosos del mundo griego, y entre los que Bertrand Russel no se encuentra.

Creo que su «Historia de la Filosofia Occidental» es uno de los libros más leidos en EEUU e Inglaterra. Además Beltran Russell pese a ser matemático de iniciación ha sido un filósofo de una enorme influencia en el mundo anglosajón… Todo ésto lo digo porque aqui en España no es muy conocido y alguno puede no llegar a entender la suprema estupidez de tu desprecio a la capacidad intelectual en cualquier campo que pudiera llegar Beltran Russell o tus pobres argumentos en torno a la necesidad de una bibliografia, ya que eso se podría aplicar a cualquier artículo de cualquier tema. Allá cada uno con su deseo de profundizar o no, y ya puesto podrías aportar tú esa biografía en la que te basas para discrepar de éste excelente artículo…

Mucho me reí en mi infancia cuando la ciencia académica del momento denigraba la idea del éter (el cual sería una materia casi intangible situada entre las esferas celestes a modo de lubricante para su movimiento) en contraposición a la idea del vacío absoluto. Y mira por donde, sólo cuarenta años después, se supone que existe; eso sí, por razones que ignoro, lo llaman ahora «materia oscura». Que personas sin ninguna evidencia científica hicieran hipótesis atómicas o astronómicas dice mucho del pensamiento humano. Y sin negar que el dogmatismo platónico ralentizó el estudio científico, ahora podemos estar de acuerdo en que su mito de la caverna resulta muy útil para explicar nuestra incapacidad de ver la realidad cuántica, y la solución interpretativa que adoptan nuestras mentes en su intento de entender el mundo.

No cabe duda que en estos temas donde se involucra la ciencia, la religión siempre dio su punto de vista; tantos personajes que han sido participes de esto siempre fueron afectados de una forma u otra.Indagando y leyendo este tema no cabe duda que viajamos a lo profundo del tema,y estamos ahí, presenciando la historia.Que manera de redactar ¡felicidades!

Gran artículo, he disfrutado mucho leyéndolo. Mis felicitaciones por la ingente labor de documentación.

Como conclusión, es admirable la mentalidad griega de querer comprender el universo.

Muchas gracias por ambos artículos.

Pensaba que todo comenzó con la protagonista de la peli de Amenábar…

Ganaron los pitagóricos, decía Carl Sagan en Cosmos. Por ello elegimos, y la religión lo adoptó, un mundo no donde todo esté relacionado entre sí y él con todo el Universo, sino un mundo como pálido reflejo de otro mejor, platónico, donde sólo existen las ideas, perfectas, como más perfectos son los cuerpos celestes cuanto más alejada está su esfera de la Tierra.

Agradezco mucho el artículo… genial.

He podido tener una síntesis, creo que muy buena, de todo el proceso.

Es un estupendo relato de la evolución del pensamiento también, tarea en la que aún estamos inmersos y en la que también nos «muerden» los dogmas. Éstos, no son solo religiosos, sino aún imperfecciones humanas, que luego aplican sea a la religión, sea a la ciencia, sea a la política… etc. etc.

Por ejemplo, muchos, y muchos de los principales sabios mencionados eran astrólogos, y su interés en la astronomía nacía de su necesidad como astrólogos. O al revés, que tanto monta…

El «dogma» científico niega esa parte, y con muy poca lógica pensamos que eran muy listos para descubrir tanto, pero a la vez muy tontos dado que creían en la astrología.

Repito, muchísimas gracias!!!

Abrumadoramente genial artículo.

Todo lo que escribe aquí E.J.Rodríguez es buenísimo.

Enhorabuena.

Por si es de utilidad:

1.- Soy de la generación que recibía clases de filosofía y que, seguramente por mi propia incapacidad no supe entender la implicación científica del pensamiento de la Antigua Grecia en el mundo físico. Para mí eran sólo aburridas clases de filosofía.

2.- Por tanto agradezco al autor de los dos escritos la muy pertinente profundización.

3.- Maldita sea, enfoquen de esta forma (o de la que sea mejor, no soy dogmático) de forma que los brutos estudiantes de ciencias y futuros ingenieros (como yo) puedan interpretar el antiguo conocimiento en su contexto y con sus implicaciones.

Muchas gracias a E. J. Rodríguez.

Pingback: Coses del cel | Arnau Vilardebò – Contaire

Pingback: Coses del cel | Arnau Vilardebò – Contaire