«No orines de pie vuelto frente al sol, sino, recuérdalo, cuando se ponga y hacia oriente hasta que salga (…) ni orines en el camino ni fuera del camino avanzado. El hombre semejante a los dioses, sabedor de cosas prudentes, lo hace estando sentado o apoyándose en el muro del ancho patio (…) No orines en las fuentes públicas, sino evítalo (…) No orines en la desembocadura de los ríos que fluyen hacia el mar, sino evítalo mucho». Esto es entre otras cosas lo que nos contaba Hesíodo en su clásico Los trabajos y los días, lo que nos muestra que los antiguos griegos debían tomar en su dieta habitual algo extremadamente diurético y sufrían una incontinencia del carajo. Aun así, entre tanta urgencia fisiológica, les dio tiempo para inventar la democracia, la filosofía, el teatro, los Juegos Olímpicos y un montón de cosas más. Entre ellas, la mujer perfecta. O, para ser más precisos, inventaron la idea de que pudiera ser inventada una mujer que reuniera todas las cualidades deseables en una pareja y, una vez en su compañía, alcanzar la felicidad suprema o bien abrumado por su fulgor acabar tan achicharrado como una polilla en una bombilla incandescente.

Desde entonces también han existido multitud de representaciones idealizadas del hombre perfecto, el macho alfa definitivo, siempre tan atrayente como irreal, pues si antiguamente montaba un brioso corcel cuando pocos podían permitirse algo más que un asno ahora siguiendo el ritmo de los tiempos parece que acostumbra a ir en helicóptero a las citas. Yo ya ando ahorrando para uno —de momento me llega para el casco y solo me falta todo lo demás— pero si me permiten a continuación nos centraremos en las representaciones idealizadas femeninas, un anhelo que tiende igualmente al desbordamiento pero que me interesa más, me resulta más cercano y del que por tanto podré hablar con más conocimiento. Dejaremos a Christian Grey para la próxima ocasión. Y sí, antes de comenzar soy consciente de que la probabilidad de hablar de mujeres hoy en día en internet siendo hombre sin que termine saliendo a relucir la palabra «machismo» por parte de algún lector airado tiende a cero. Pero qué es la vida si uno de vez en cuando no corretea como un alegre chotillo por un campo de minas. En ese aspecto solo puedo recomendarles que sigan el ejemplo de un querido compañero que lanzó una encendida diatriba en respuesta a otro autor y unos minutos después añadió otro mensaje que comenzaba con un «Ahora que me he leído el artículo, sigo pensando que…».

Pero estábamos con los griegos, y más concretamente con Hesíodo, quien en su mencionada obra explicaba cómo en el origen del cosmos la Noche engendró a un gran número de monstruosas criaturas como Tánato, Lamento, la tribu de los Sueños, Némesis, Engaño, Vejez o la odiosa Eris. Esta última a su vez dio a luz a la Fatiga, el Olvido, el Hambre y los Dolores, entre otros infames hijos, pero realmente es de nuestra envidia de donde nace su fama, dado que «ella despierta para el trabajo incluso al muy holgazán, pues está ansioso de trabajo cualquiera viendo a otro rico que se apresura a cultivar, plantar y disponer la casa, el vecino envidia al vecino (…) el ceramista está celoso del ceramista, el artista del artista, el pobre envidia al pobre». Aquí ya se muestra una apreciable agudeza psicológica al mostrar a la envidia como razón última de muchos comportamientos e incluso de algunas virtudes. Fue precisamente la envidia y la rivalidad el origen de un mito en el que Eris estuvo implicada.

Tetis, conocida como «la de los argénteos pies» —un sobrenombre tan habitual como «la de finos tobillos» o «la de bellos pies», que indicaban una sana podofilia entre los griegos— iba a contraer matrimonio con Peleo y quien podría organizar mejor la boda que el mismísimo Zeus. Por desgracia olvidó invitar a Eris y esta acudió igualmente aunque ya con ganas de malmeter, dejando caer en medio del banquete una manzana de oro con la inscripción «A la más bella». Hera, Atenea y Afrodita quisieron disputársela y Zeus, en su condición de esposo, padre y sobrino respectivamente, sabía que cualquier intento de mediación en semejante riña familiar iba a traerle un dolor de cabeza solo comparable a cuando Atenea nació de dentro de su cráneo (es que previamente se había comido a su madre embarazada y la gestación siguió dentro de él, estas cosas pasan) de manera que mandó llamar a un joven pastorcillo llamado Paris para que fuera él quien decidiera cual de las tres debía quedarse la manzana a la más bella. Hera le ofreció ser emperador de Eurasia, Atenea que ganaría todas las batallas y Afrodita le prometió el amor de la mujer más bella del mundo. ¿Por cuál se decantó Paris? Por la última, naturalmente.

El problema es que la mujer más bella del mundo resultó ser Helena (hija de Leda y Zeus, convertido en cisne para la ocasión) y al quedarse el joven pastor con ella se terminaría desatando la guerra de Troya. Pero eso ya es otra historia, y lo que queríamos resaltar de esta fue la elección de Paris: nada hay más importante en la vida que reproducirse con una pareja de buenos genes, lo que ayudará a perpetuar los nuestros. Los poetas y músicos a lo largo de los siglos lo han expresado quizá con más florituras, pero la idea venía a ser esa. Lo significativo es que ese deseo es preexistente a la persona deseada: Paris quiere a la mujer más bella del mundo y luego ya se verá quién ostenta ese título. Él ya está enamorado y solo le falta saber de quién. De manera que si ya tenemos un molde mental, una idea previa más o menos vaga de la mujer perfecta y nos quedamos con aquella de quienes se crucen en nuestro camino que con menos apreturas encaje en él… ¿Qué ocurriría si tuviéramos el poder de diseñar a alguien de acuerdo a ese molde? ¿Cuál sería el resultado? Eso es lo que nos contaban otros dos mitos, el de Pigmalión y el de Pandora.

El primero lo narraba Ovidio en Las metamorfosis y estaba protagonizado por el rey de Creta, un hombre llamado Pigmalión que ejercía también de escultor en sus ratos libres. «Célibe de esposa vivía y de una consorte de su lecho por largo tiempo carecía» dado que era un soltero muy exigente, así que un día se puso a esculpir su mujer ideal y tras mucho trabajo concluyó la obra y le puso por nombre Galatea. Le gustó tanto que cayó enamorado de su propia creación: la vestía, le hacía regalos, le dedicaba las palabras más cariñosas… hasta que ya no pudo aguantar más y pidió a los dioses que la dotaran de vida. Afrodita (o Venus, para la mitología romana), además de bastante presumida como hemos visto, era muy generosa y le concedió el deseo. De manera que cuando Pigmalión besó los labios de frío mármol encontró la cálida carne en uno de los momentos más reflejados de la historia del arte y a continuación «con sus manos también los pechos le toca », porque tonto no era. La historia terminó en boda —con la asistencia como invitada de la propia diosa— y Pigmalión y Galatea fueron dichosos e incluso tuvieron descendencia. Pero otras veces no hay final feliz.

Volviendo a Hesíodo, según explicó en el principio de los tiempos la humanidad vivía plácidamente en la Edad de Oro, «sin males, sin arduo trabajo y sin dolorosas enfermedades», hasta que cierto día Zeus pidió a Prometeo el sacrifico de un buey y fue burlado por este, a lo que «el amontonador de nubes» respondió arrebatándole el fuego a los hombres. Pero de nuevo Prometeo volvió a jugársela recuperándolo en un gran gesto filantrópico que puede ser interpretando de diversas maneras, siendo la más común que el fuego sería un símbolo de la inteligencia, que se le otorga al ser humano dotándolo así de un rasgo que nos eleva a la altura de los dioses… y estos se sienten amenazados. Zeus, «el que lanza el rayo», estaba en ese momento que echaba rayos y centellas y dijo:

«Japetónida, conocedor de los designios sobre todas las cosas, te regocijas tras robarme el fuego y engañar mi mente, gran pena habrá para ti mismo y para los hombres venideros. A estos, en lugar del fuego, les daré un mal con el que todos se regocijen en su corazón al acariciar su mal». Así dijo y rompió a carcajadas el padre de los dioses y hombres.

Ojo a eso último, Zeus anuncia sus malvados planes contra la humanidad y a continuación suelta una risotada. ¿Quién necesita supervillanos teniendo dioses así? La cuestión es que a continuación ordenó esculpir una figura de tierra y agua con la forma de una hermosa doncella a la que Atenea debía dotar de su arte, Afrodita debía «derramar en torno a su cabeza encanto, irresistible sexualidad y caricias devoradoras de miembros» y finalmente Argifonte «tejió en su pecho mentiras, palabras seductoras y voluble carácter». El resultado fue bautizado como Pandora, que en griego significa «la que tiene todos los dones». Prometeo tenía un hermano de pocas luces llamado Epimeteo al que había advertido de que no debía aceptar ningún regalo que Zeus enviase, pero ofuscado por sus encantos no hizo caso y acogió a la arrebatadora Pandora, quien llegó portando una tinaja o caja que entonces destapó dejando salir diez mil desgracias y solo quedó sin salir de ella la esperanza. Esto último puede entenderse de varias formas, personalmente prefiero pensar que la esperanza se conservó, siendo la virtud que nos permite arrostrar la tormenta de males desatada que acabó con la Edad de Oro.

Una serie de catastróficas desdichas que nos llegaron por conquistar el fuego, la luz de la sabiduría, de la misma manera que en un mito posterior comer la fruta prohibida del árbol del conocimiento supuso la expulsión del Paraíso. Pero también pueden superponerse otras interpretaciones a esta historia, desde extraer la enseñanza de que las mayores desgracias pueden venir envueltas en las mejores promesas, pasando por atribuirle un componente misógino al ver a la mujer como fuente de calamidades, pero también se puede afinar más y encontrar en Pandora a la representante de un grupo humano más específico: podría ser considerada la primera «mujer fatal», cuyo poder sobre nuestros sentidos es tan abrumador que saca el pagafantas que llevamos dentro y cuando ya no le somos útiles nos tira como colillas en el cenicero de la Perdición. Es lo que en el ámbito de la biología se denomina como estímulo supernormal, por el que unos científicos un tanto puñeteros hacían experimentos consistentes, por ejemplo, en poner huevos falsos de tamaño gigante en nidos que resultaban irresistiblemente atractivos para los pájaros, que entonces descuidaban los reales con las previsiblemente desastrosas consecuencias. Un error en nuestra programación, en suma, por el que podemos ser manipulados. En el enlace anterior hay por cierto una interesante alusión a un estudio de April Gorry sobre el estímulo supernormal del cerebro femenino u «hombre fatal» (o perfecto, según se mire), el que muchas pedirían en una carta a los Reyes Magos en definitiva y que consiste según esto en un bigardo musculoso de más de 1,83, bronceado, guapo, siete años mayor que ellas, activo, enérgico, audaz, protector, fiel, entregado, seguro de sí mismo, inteligente y en fin, por pedir que no quede.

Estas historias griegas servirían de inspiración para otras muchos siglos después, cuando la tecnología comenzaba a hacer posible fantasear con la posibilidad de construir artefactos mecánicos o biológicos que pudieran imitar, e incluso sustituir, a los seres humanos. Mary Shelley tituló precisamente su novela como Frankenstein o el moderno Prometeo creando así el cliché de científico loco que crea un ser humano artificial, con todas las implicaciones morales tan interesantes que eso trae consigo y que tanta profundidad filosófica proporciona a la ciencia ficción. Pero no nos engañemos, si te pasas años encerrado en un laboratorio, arruinándote la salud mental y gastando todos tus ahorros en construir un robot de aspecto humano, pues tampoco vas a ponerle la cara de Florentino Pérez. Así que estas prodigiosas creaciones solían tener con frecuencia aspecto de tía buena. Como fue el caso de La Eva futura, una novela publicada en 1886 por otro pionero de la ciencia ficción, Auguste Villiers de l’Isle-Adam, en la que un ficticio Thomas Edison creaba una hermosa mujer mecánica con todos los rasgos deseables denominado «androide», una expresión novedosa que cuajaría con fuerza en el género. Por aquella misma época Carlo Collodi ideó la historia de un hombrecillo de madera dotado de conciencia y de un apéndice extensible y, caramba, aunque por entonces no existiera la Ley de Kerensky no puedes ponerle esa funcionalidad y luego hacerte el sorprendido. Pinocho fue por tanto el primer robot sexual de la modernidad.

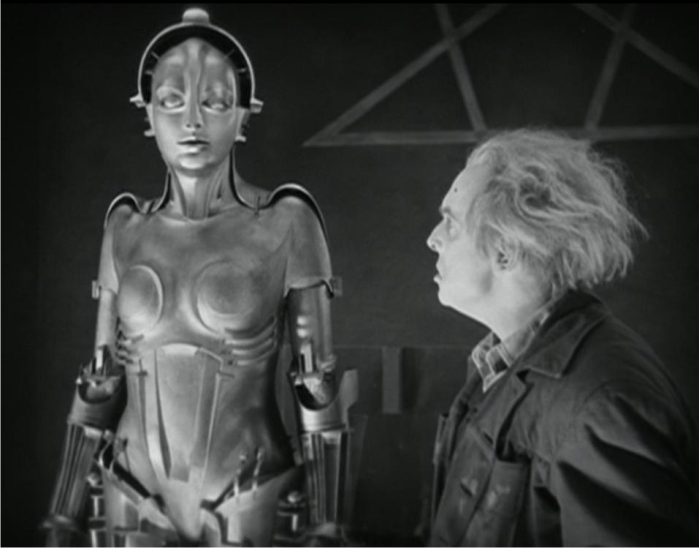

Ya en el siglo XX, con la aparición del cine, la estela de ejemplos se vuelve incontable. En Metrópolis (de la que podría hacerse una lectura en clave de la actualidad política española, ahí lo dejo) la Pandora robótica creada para sustituir a la buena de María trae consigo el caos y la destrucción. Mientras que en The Perfect Woman, del año 1949, vemos de nuevo el mismo esquema de científico chiflado que inventa una chica perfecta en todos los aspectos salvo en que al fumar el humo le sale por las orejas, aunque es un defecto que podríamos perdonar. Un título casi idéntico al de la novela Las mujeres perfectas y su posterior adaptación al cine en 2004 con Nicole Kidman y Christopher Walken, sobre una comunidad idílica en Estados Unidos donde todos los matrimonios son felices gracias a que los maridos han sustituido a sus esposas por réplicas mecánicas. Para el género de ciencia ficción han resultado ser un recurso tan necesario como los alienígenas, y podríamos seguir hablando largo y tendido de Autómata, Inteligencia Artificial, Dr. Goldfoot and his Bikini Machine (vean, vean qué maravilla) Blade Runner, Her, la serie Real Humans… En su empeño por anticipar el futuro se plantean una y otra vez por qué no podrían desarrollarse robots de aspecto humano y si ellos acaso no podrían ser mejores amantes y parejas que los primitivos de carne y hueso.

Si el ser humano pasó de la recolección a la agricultura, de la caza a la ganadería y de la fría desnudez a la cálida batamanta, si el progreso ha consistido en ir sustituyendo el azar por la voluntad y la imposición arbitraria por la racionalidad, ¿por qué no aplicar también la lógica tecno-científica precisamente a aquello que más nos importa en esta vida, como ya demostró el joven Paris en su día? El último en planteárselo ha sido Alex Garland en una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, Ex-machina. No desvelaré toda su trama por aquellos que aún no la hayan visto, pero sí podemos decir que su núcleo argumental gira en torno a una máquina a la que se aplica el test de Turing para descubrir si realmente tiene conciencia. Los robots sexuales podrían igualar o incluso superar en su aspecto a una persona estándar, pero les faltaría una cuestión muy delicada que lleva muchos siglos dándonos quebraderos de cabeza: el libre albedrío. No nos conformamos con que alguien nos guste, queremos también gustarle, pero esa circunstancia solo es posible entre personas libres. Solo si alguien nos escoge desde su independencia podremos sentirnos realmente valorados. El amor de un esclavo, de una sierva, vale muy poco. De forma que si una robot tan guapa como Ava —sobre todo cuando lleva piel y no se le ven los intestinos mecánicos— dice amarnos, esa afirmación solo tendrá valor si proviene no de un programa sofisticado sino de un ente dotado de conciencia. Pero si está dotada de ella y puede elegir —y elegirnos— entonces ya no nos servirá para sustituir a un ser humano, sería solo el principio de otros muchos problemas…

El que se devoró a Metis fue Zeus, no Atenea.

Pingback: De Pandora a Ava: en busca de la mujer perfecta

Los griegos comían cebolla, que es diurética, como nosotros manzanas. Supongo que de ahí la incontinencia :D

«Y sí, antes de comenzar soy consciente de que la probabilidad de hablar de mujeres hoy en día en internet siendo hombre sin que termine saliendo a relucir la palabra «machismo» por parte de algún lector airado tiende a cero»

¿No será que tiende a uno?

Kolmogorov ha vuelto a pensar que lo correcto es que tiende a cero.

Muchas gracias por hacerme un poquito más entendible la mitología griega. Qué enrevesados eran, caramba!

Si el artículo no pareciese escrito por un chiquillo de 15 años, estaría hasta bien y todo.

Pingback: Nonas de octubre: el día que Roma prohibió las bacanales – El Sol Revista de Prensa