Entre finales de los años cincuenta y principios de los setenta los trabajadores de los principales estudios de televisión norteamericanos se acostumbraron a ver circular por los pasillos de sus empresas a un hombre con gesto arisco empujando un carrito sobre el que reposaba una gran caja cerrada con un candado. Pero pocos sabían realmente que aquella persona era una de las figuras más importantes del entretenimiento televisivo de la época. Y que la culpa de todo recaía sobre esa caja misteriosa que acarreaba incansable. Un objeto cuyo contenido solo era conocido por el celoso propietario, sus familiares más cercanos y un par de personas más. Aquel hombre se llamaba Charley Douglass, y el contenido de aquella caja era algo asombroso: trescientas veinte carcajadas.

La risa

Existen venéreas que miran con envidia a la risa por su asombrosa capacidad de contagio. Y no solo por culpa de ese tipo de risotada cuya naturaleza es cómica por grotesca, esa que de tanto en tanto asoma entre el público de los concursos de televisión vespertinos emparentando el deshueve sonoro del ser humano con la alegría de la foca ante el pescado fresco, sino porque la risilla más plana y ordinaria tiene un incalculable poder para extenderse de manera pegajosa si el clima, el momento y el lugar son apropiados. Y muchas veces incluso se beneficia de que ni siquiera lo sean.

Entendamos la risa como un lenguaje universal, algo tan grande e increíble como para existir y hacerse comprender antes que cualquier otra lengua o dialecto del mundo. Un bebé comienza a reír sonoramente a las pocas semanas de vida y los amigos de la gelotología (la ciencia que estudia los efectos de la risa) aún están dudando si los gorgoritos que efectúa la criatura en pañales durante las semanas previas tienen realmente algo de risotada primigenia. Matthew Gervais y David Sloan Wilson aseguraban en «The evolution and functions of laughter and humor: a synthetic approach» que bebés sordos y ciegos de nacimiento conservaban intacta la capacidad de reír pese a la privación de sentidos. Y aunque los botones que activan en la psique la propia risa están condicionados por elementos culturales, heredados de la educación o del lenguaje, no esconden que también tienen una raíz cafre e imbécil que ha estado ahí desde el comienzo de toda existencia. Hoy en día cualquiera puede descacharrarse al ver en YouTube a un mono investigando su compuerta de descarga con el dedo y desmayándose al acercar la falange curiosa a la nariz, pero probablemente hace millones de años una persona, para la que una hoguera era un artículo de lujo, ya se había descojonado contemplando lo mismo en directo. La que resulta más inexplicable es la razón por la cual las carcajadas son tan contagiosas, influye el componente social y la necesaria función de integrar a la persona como parte de un grupo pero la mayoría de las veces, como ocurre con los bostezos, tiene mucho de energía extraña y pegajosa. En el fondo quizás son mecanismos contagiosos porque siempre lo han sido.

Guardar la risa

Antes de la llegada de la radio, las personas estaban acostumbradas a experimentar las comedias en teatros y lugares de ocio similares donde por lo general estaban rodeadas de otras personas y por tanto de cierta atmósfera alegre. Por eso mismo los productores de las emisoras radiofónicas llegaron a la conclusión de que era necesario recrear ese tipo de ambiente en sus shows para que el oyente sintiese que estaba acampando en territorio conocido. Los programas de radio adoptaron a un público en directo cuyas reacciones (risas, aplausos, exclamaciones de asombro) formaban una parte indispensable de la función, porque en el negocio de las ondas el silencio solo significaba fracaso. Poco después un nuevo avance se presentaría en sociedad: el magnetofón, y de su mano la posibilidad de grabar material sonoro. Aquel juguete sería abrazado por el famoso presentador de radio Bing Crosby con la idea de exprimirlo en la realización de sus programas. Por un lado Crosby quería evitar tener que emitir en directo y por otro le apetecía esquivar el coñazo que suponía repetir horas después el mismo programa para su emisión en la otra costa de Estados Unidos. Una de aquellas grabaciones documentaría una intervención del cómico Bob Burns y la facilidad del humorista para invocar a las carcajadas resultaría al mismo tiempo exitosa y un completo desastre: Burns logró hacer reír a la audiencia de forma tan eficaz como para convertir el material registrado en inservible porque las risas desatadas acababan pisando los chistes del cómico. Bill Morrow, guionista del show, decidió que de todos modos quizás sería buena idea guardarse la grabación de aquel inusual oleaje de risas. Y cierto tiempo después descubrió que tenía razón: cuando Morrow se enfrentó a la tarea de embellecer un show que resultaba bastante aburrido optó por recuperar el saco de risotadas y «copypastearlas» sobre el programa insulso convirtiéndolo de golpe en un pogo del humor. Acababa de nacer el concepto de laugh track.

El propio termino laugh track (o risas enlatadas) generalmente da lugar a equívocos. Únicamente se refiere a risas pregrabadas con alevosía y añadidas al juguetear con la mesa de edición, pero no a pistas de audio con la reacción natural de un público que ha contemplado el episodio en directo o durante un pase privado. Esa infame laugh track no es la reacción de una audiencia que responde de manera espontánea, es la reacción deseada y orquestada artificialmente por el productor. Y por Charley Douglass.

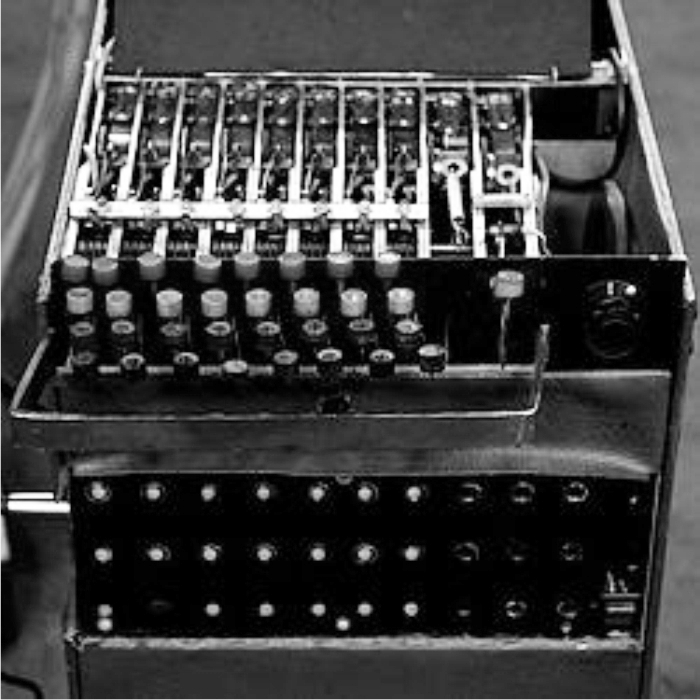

Laff box

En 1950 se estrenó la sitcom The Hank McCune show. Tres meses después alguien allanaba la arena con una pala en el lugar de la parrilla donde había estado ubicada y el destino en la memoria colectiva de dicha serie hubiese sido un billete hacia el olvido de no ser por una novedad técnica: aquel programa introdujo las risas enlatadas en televisión. La revista Variety aplaudió lo innovador de exhibir hilaridad en bote y fantaseó con las posibilidades de juguetear con un público inexistente para tocar las cuerdas del existente. El titiritero de todos aquellos avances tecnológicos era Charles Rolland Douglass, un hombre que había servido en la Segunda Guerra Mundial, ayudado a colocar los pitidos a los radares en Washington y que andaba por aquella época trabajando como ingeniero de sonido en la CBS. Douglass decidió embellecer por su cuenta ciertos programas de televisión añadiendo risas pregrabadas (una técnica que se bautizó como sweetening, edulcoramiento) o haciendo desaparecer las más molestas e intrusivas (desweetening). Pero Douglass estaba obsesionado con perfeccionar esa manera de azucarar las pantallas de televisión y se dedicó a construir prototipos que desembocarían en el aparato conocido como laff box, aquella caja misteriosa que el hombre ocultaba con envidiable celo, un armatoste que parecía el resultado de una orgía entre una máquina de escribir, un órgano y una mesa de edición. Operando sus teclas y pedales, algo que Douglass jamás hacía en público, se tenía acceso a una colección privada (recolectada gracias a su inagotable síndrome de Diógenes del jolgorio ajeno) de trescientas veinte risas organizadas en treinta y dos cintas y clasificadas con relación a su género, edad o estilo. La jornada laboral del visionario ingeniero siempre comenzaba con una reunión con el productor para contemplar juntos el capítulo de la serie al que habría que meter mano, unas cuantas discusiones después sobre lo disoluto de las vidas de las madres de ambos, y tras mucha pelea negociando el hueco ideal donde colocar las risas, Douglass obtenía un boceto de la hoja de ruta. A continuación expulsaba a toda persona de la sala de montaje para echar la llave encerrándose junto a la máquina con la que efectuar sus artes oscuras hasta regar de risas toda la obra. Tardaba un día entero en preparar media hora de programa. Y cobraba cien pavos de la época (unos ochocientos dólares actuales).

El trabajo de Douglass no era tan simple como colocar una risotada después de cada chiste, su profesionalidad maniática le hacía tener que estudiar qué reacción encajaba con cada broma. A veces eran necesarias risas entre dientes, otras murmullos y otras risas atronadoras. En la mayoría de los casos su caja mágica combinaba diferentes pistas para dar la sensación de una audiencia variada y si un chiste era demasiado inteligente el ingeniero se esforzaba por hacer arrancar las carcajadas a diferentes tiempos como si el público fuese pillando la broma según se le encendía la bombilla. Incluso estaba preparado para lo que no era jolgorio y regocijo: su banco sonoro incluía varios «oohs» y «aahs» de asombro, aplausos y hasta el sonido de la gente revolviéndose en su asiento, algo muy solicitado por los productores. Douglass también tenía muy en cuenta el tono del producto; La familia Monster, Embrujada o Los nuevos ricos utilizaban unas risas excesivas por su carácter fantástico o exagerado. La tribu de los Brady o The Andy Grifitth Show utilizaban pistas mucho más calmadas y otras como M*A*S*H también tiraban de la llamada laugh track pero preferían atenuarla gradualmente para no estropear el componente dramático, basta observar con atención la propia M*A*S*H para descubrir que todas las escenas que tienen lugar en la sala de operaciones suelen carecer de cualquier tipo de risita.

Las risas enlatadas curiosamente también dieron el salto al mundo de los dibujos animados, esos programas en los que era completamente imposible disponer de público en vivo durante su realización. La pantera rosa, Los supersónicos, Fat Albert and the Cosby kids, Los picapiedra o Scobby Doo se revistieron de esos extractos sonoros, lo que era especialmente doloroso, porque las únicas personas a las que no es necesario decirles cuándo tienen que reírse son los niños.

A mediados de los sesenta la novedad se había convertido en sobreexplotación y todas las sitcoms utilizaban risas enlatadas. Douglass era la única persona que ofrecía ese servicio monopolizando todo el negocio, un caballero huraño convertido en el Señor de la Risa. Un experimento realizado por la CBS con dos versiones del episodio piloto de Los héroes de Hogan, una con risas enlatadas y otra sin ellas, había sentenciado que la mayor parte del público parecía disfrutar más con la versión que venía con risas añadidas. Pero a las televisiones no les hacía falta buscar argumentos para justificar el formato, puesto que les sobraban los motivos para adoptar las risas encapsuladas: suponía una gran reducción en los costes, acababa con el problema de espacios muy pequeños en el estudio para colocar tanta silla, favorecía a los shows rodados con una única cámara (en oposición a los multicámara, cuyo montaje posterior haría imposible encajar correctamente el soniquete del público real entre diferentes tomas), y facilitaba el crear la sensación de una audiencia en las series de carácter fantástico (como Embrujada) que requerían de efectos especiales imposibles de representar en directo. Y sobre todo la idea generalizada de los productores de que en el fondo el auditorio era una masa estúpida que no sabía cuándo tenía que reírse.

Tanta subyugación a las risas enlatadas acabaría modificando la propia concepción de las piezas, los directores descubrieron que era necesario dejar espacios en blanco tras los gags más importantes para abrir hueco a las risas, los actores tuvieron que asimilar la obligación de quedarse en stand by durante unos segundos que posteriormente se rellenarían con carcajadas, y los guionistas tuvieron que readaptar todo el ritmo de sus textos para favorecer esas pausas y evitar que el eco de unos asistentes partiéndose el culo pisoteara los diálogos posteriores.

No sabes cuándo tienes que reírte

Charley Douglass además de poseer una memoria envidiable, donde archivaba mentalmente todos los retazos sonoros de su colección, era exageradamente celoso de proteger su invento. Apenas permitía que nadie contemplase como operaba su laff box y los únicos con permiso para utilizarla eran miembros de su familia (las productoras frecuentemente llamaban a su hijo para encargarle el mismo servicio) y un par de colaboradores (los hermanos Carroll y John Pratt) que le ayudaban a empujar la caja, le cubrían las vacaciones y le echaban una mano cuando la demanda se disparaba. Pero Douglass también era cabezón como él solo: pese a renovar frecuentemente su catálogo de risas, en lo técnico prefería no mancillar su aparato con actualizaciones, obviando cualquier avance moderno. Aquello propiciaría que Carroll Pratt construyera por su cuenta una máquina de risas propias que dejaba a la laff box original en ridículo gracias a sus alucinantes mejoras: sonido en estéreo y cintas de casete. Él y su hermano le dirían adiós a su mentor en 1977 para montar su propia empresa, dinamitar el monopolio y perpetuar la existencia del mundillo de la risa envasada.

El problema de las risas enlatadas es su mera existencia. Son un «Pero que público más tonto tengo», una confirmación de que los ejecutivos consideraban que el espectador era tan gilipollas como para no saber cuándo la chanza era aguda, un camino marcado con neones que gritan «Esto es muy gracioso», azafatas con linternas para indicar la pista de aterrizaje y un GPS para que no te pierdas los chistes buenos. Un aderezo que produce la sensación subconsciente de que lo que acabas de ver ha sido tremendamente divertido porque aquellas risotadas anónimas y fantasmas insinuaban que en el plató una audiencia (que en realidad no era tal) estaba regando el suelo con orines. En su momento ya generaron un alud de quejas entre la crítica y los propios actores, pero resultaba peligroso oponerse a su dictadura: en la serie The Monkees los propios Monkees decidieron tirar las risas falsas al contenedor de la basura durante la segunda temporada al considerar que sus espectadores eran lo suficientemente inteligentes como para no necesitarlas y la NBC les castigó cancelando el programa. La también producida por NBC The Bill Cosby Show logró que el propio Cosby anduviese a palos con la cadena cuando esta insistía en la necesidad de engarzar una laugh track al programa, desembocando todo en un Cosby siendo mandado a paseo junto con su programa. Charles M. Schulz se negó a que el especial televisivo La navidad de Charlie Brown estuviese acompañado de unas risas enlatadas y finalmente logró que se estrenase virgen de aquellos añadidos cosechando bastante éxito, pero la cadena CBS aterrada por considerar que la obra no era graciosa sin risas manufacturadas había creado a escondidas otra versión completa del capítulo rebosante de carcajadas virtuales por si acaso.

Hoy en día las risas enlatadas han sobrevivido de manera inexplicable, algo con lo que publicaciones humorísticas como The Onion bromean constantemente. Hace poco un desencantado espectador se propuso desenmascarar lo soso de la serie The Big Bang Theory y para ello llevó a cabo un experimento: sustraer las carcajadas de la serie y ver que ocurría. El resultado es un vídeo que hiere por desolador:

Para compensar, los mencionados socarrones de The Onion maquinaron el movimiento opuesto en su web Clickhole: añadir más risas a la serie hasta la sobrecarga. Y en este caso el resultado conseguido dejaba de ser árido para ser directamente atronador.

Finalmente el medio ha acabado generando el efecto contrario al ideado: que se celebre la elección de renunciar a la risa enlatada por considerarla poco sofisticada. Pronto comenzó a ponerse de moda el incluir un cartelito antes de ciertas sitcoms señalando que dicho programa había sido grabado frente a una audiencia real. Y durante los noventa fue la hoy ensalzada HBO la que se atrevió a plantear comedias alabadas (The Larry Sanders show o Sigue soñando) sin utilizar risa en bote y convirtiendo dicho movimiento en tendencia. South park, Modern family, Padre de familia, Arrested Development, El rey de la colina, Parks and Recreation o The Office se ven tan seguras de sí mismas como para no confiar su éxito al ingeniero de sonido o directamente considerar que aquello de aderezar nunca había sido una opción. En México los programas de Chespirito (El chapulín colorado, El chavo del ocho) se enorgullecían de carecer de pista de carcajadas, pero desgraciadamente no aprovechaban para disculparse por lo que venían a ser los propios programas.

El dibujante Escobar ideó en una de sus historietas unos llantos enlatados que se utilizaban con éxito en los culebrones y dramones televisivos, en realidad la naturaleza de la laugh track viene a resultar igual de absurda que aquella ficción de tebeo. Larry Gelbart, uno de los creadores de M*A*S*H lo tenía muy claro: «Es una mentira, le estás diciendo a un ingeniero que pulse un botón para producir risas de gente que no existe». La propia serie fue deshaciéndose de esa audiencia virtual según se alejaba de la comedia para arrimarse al drama. «Tenemos otros shows rodados con público en vivo, y ahí las risas tienen sentido. Pero M*A*S*H estaba ambientada en plena guerra de Corea. Y yo no dejaba de preguntarles a los responsables de la cadena «¿Quiénes son esos que se ríen? ¿De dónde han salido si estamos en medio de Corea del Norte?»».

Son los que creen que no sabes cuándo tienes que reírte, aquellos que te toman por gilipollas.

Aunque también se deja caer en el artículo (cuando menciona el experimento con Big Bang Theory), se toma como algo secundario la que para mí es la verdadera razón para poner risas enlatadas: enmascarar lo poco graciosas que pueden llegar a ser algunas series.

Esa es la razón principal, en mi opinión, no indicar cuándo tiene que reír el espectador.

Y en ese caso, sí veo justificado su uso: si tienes un producto mediocre tienes que usar todo tu arsenal para intentar realzarlo y convertirlo en algo vendible.

Claro, que la desgraciada consecuencia es saltarse la selección natural y evitar que comedias malas fracasen.

Qué desfile de datos. El autor no debe querer que sus lectores se rían.

¡Si son todos inventados!

«It’s always sunny in Philadelphia» probablemente la sitcom más infravalorada de la última década. Sin risas enlatadas, por supuesto.

Pingback: No sabes cuándo tienes que reírte

En el caso de Big Bang Theory, el experimento es engañoso porque quita las risas enlatadas pero no los huecos donde van las risas.

No veo que sea «tan poco gracioso» como el experimento da a entender.

En efecto, el experimento de The big bang theory es engañoso, ya que las series tienen unos segundos sin diálogos detrás de cada chiste para encajar las risas enlatadas. A quitarlas, se consigue el efecto contrario: un silencio incómodo muy parecido al que se produce en una reunión de amigos cuando alguien cuenta un chiste malo.

Como curiosidad, la primera temporada de dos hombres y medio se emitió en España sin las risas enlatadas que sí venían en la versión original, y la serie directamente pasaba a ser un drama; era inquietante ver al eterno adolescente de Charlie Seen intentando hacer chistes ante el silencio preocupado de los que le rodeaban.

La última versión de esta lacra: los «oh, wait» que tanto se dejan ver en las comunicaciones escritas hoy en día. Mismo significado: acabo de soltar una ironía pero creo que mis lectores son gilipollas y no lo van a entender; mejor se lo explicito.

Vaya, gracias por el artículo; siempre me pregunté sobre la invención de este recurso.

O:

Jajaja. Vaya, jeje, gracias por el artículo, ¡ooohhh!; siempre me pregunté, jijijiji, sobre la invención, ¡juash, juash, juash!, de este recurso ¡yeeee… plas, plas, plas!.

JAJAJAJAJAJAJA: https://www.youtube.com/watch?v=4a0AaQF15rc

Big Bang en particular no lleva risas enlatadas, hay unas 200 personas de público en la grabación (yo mismo estuve en un episodio)

¿Insinuáis a caso que los aplausos del programa de Carlos Cuesta están coreografiados?

«La mayoría de las grabaciones de risas de la televisión se registraron a principios de los cincuenta. Hoy en día la mayoría de la gente a la que se oye reír está muerta.»

‘Nana’, de Chuck Palahniuk

¡BRRRR…! Me acabas de poner la piel de gallina. Aunque por otra parte, hay que asumir como buena noticia el hecho de que esa gente esté ya muerta. Otra cosa sería si se tratase aquí de animalitos, ¡pobrecitos!

Solo señalar que el comentario sobre Chespirito es absolutamente gratuito. ¿Disculparse por el programa? Como si Larry David se disculpara por haber incluido a Julia Louis-Dreyfus en Seinfeld por presión de los directivos de la cadena.

Es completamente gratuito y no sé si injusto, pero es cosa mía. Parte de lo pertubador que me resulta ver a gente adulta haciéndose pasar por niños y que el humor sea de vergüenza ajena para servidora.

El chavo del ocho nació vieja ya en su momento. Que al otro lado del charco no exista una casa en la que alguien no conozca a Chespirito porque se emitió hasta en el último rincón de terreno habitable, me parece estupendo. Pero creo que tiene demasiado peso esa nostalgia en las valoraciones. Vamos, que no le he visto la gracia nunca. Casi que todo lo contrario.

Siempre se puede grabar a un grupo de hienas y usarlas para las risas enlatadas.

No entiendo lo de Chespirito. Acaso el autor considera a la infumable Big bang Theory, en una categoría superior?.

Yo sí. No digo que The Big Bang Theory sea una de las mejores comedias (aunque en sus inicios era más interesante), pero muy por encima del Chavo de Ocho sí que está.

Curiosidad (con algo que ver con el tema)

Los hermanos Marx llevaban sus obras por muchos teatros de USA para probar la efectividad de los gags y medir la duración de las risas/carcajadas de la audiencia.

Luego, cuando las utilizaban en los guiones de sus películas, llenaban ese tiempo con texto ‘intrascendente’.

Pingback: ¿Por qué tienes que ver You Are The Worst? - Jot Down Cultural Magazine