The air itself is one vast library, on whose pages are forever written all that man

has ever said or woman whispered. (Charles Babbage, The Ninth Bridgewater Treatise, 1838).

Cada objeto es un espejo de todos los otros. (Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 1945).

All is now secure and fast;

Not the gods can shake the Past.

(Ralph Waldo Emerson).

Estábamos hablando por Skype, nuestro primer contacto desde que llegué a Tucumán para trabajar en el descubrimiento. En el rectángulo de su escritorio en Pasadena, Sandra tenía puesta una musculosa verde y esos aros metálicos que me gustan, no tanto por su forma de media luna rodeada de un disco anular, sino por el campanilleo sensual que producen al chocar.

«¿Qué harías si pudieras ver el pasado?», le dije. Levantó el mentón y fijó la mirada en la cámara. Sus aros pendularon un poco y sus ojos se agrandaron, entre la alegría y el miedo.

«Ver el pasado» puede significar muchas cosas. Recordar, por ejemplo, es una forma doméstica del viaje en el tiempo. Una pintura rupestre, una fotografía, un documental, registran la inmortalidad visual de lo ocurrido, y parecen corroborar una verdad sagrada: el pasado existió. Para nosotros, en esos días, ver el pasado tenía un significado literal. La rigidez del tiempo es ilusoria; solo disponemos del presente, esa hendija efímera entre dos eternidades. Las reconstrucciones del pasado son tan incompletas como las predicciones. Los archivos son caricaturas y cada nueva observación de un evento, dice la física cuántica, lo redime de su incertidumbre y lo redefine.

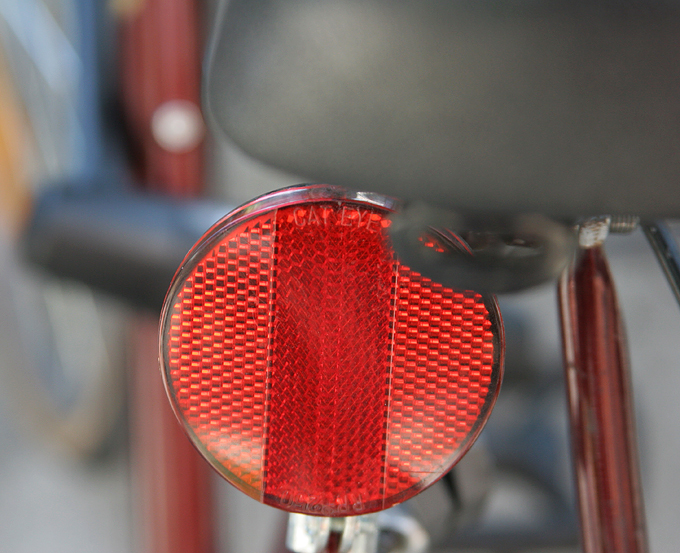

Todo había empezado en una conferencia de Gabriel Lichtman, uno de los astrofísicos más iconoclastas del siglo, en un congreso en la Scuola Normale de Pisa. El título de su charla era «Seudoestrellas con grabados cristalinos (patterned) en la superficie». Pero desde el principio dijo que las llamaría Ojos de Gato, porque las imaginaba como retroreflectores parecidos al ojo de gato de la bicicleta: un motivo regular de huecos espejados, cada uno con tres planos a noventa grados, como la esquina de un cubo, que fuerzan a la luz a invertir su camino y regresar a su fuente. Un ojo de gato ideal es un espejo en el que estamos condenados a vernos de frente. Y si la conjetura de Lichtman fuera cierta, el universo estaría sembrado de estos reflectores, gigantescas esferas espejadas flotando en la discoteca silenciosa del cosmos.

En el congreso de Pisa había pocos participantes, la mayoría expertos en ciclos estelares, nombres que yo ya había encontrado como firmas de trabajos que entendía a medias. Las charlas eran en la sala del tercer piso, con ventanales que daban a un panorama irregular de tejados rojizos.

Lichtman mostró una maqueta esférica de su ojo de gato tal como los concebía, del tamaño de una pelota de playa, y la fue pasando entre el público. «Este podría ser un ojo de cerradura al pasado», dijo, «la cámara oculta de la historia». Los encumbrados de las primeras filas sonrieron. Tendría que ver para creer, dijo Richard Marburger, el Carlomagno de las aplicaciones militares de la ciencia y director de la Agencia; «además, el verdadero negocio está en predecir el futuro», agregó irónico. «Sin embargo», reaccionó Lichtman levantando la voz y los brazos, «recordemos las palabras de Guido Beck: en las luchas entre historiadores es más difícil predecir el pasado que predecir el futuro».

La esfera llegó a mi lugar en la última fila. A mi derecha estaba Sandra. La había visto en la mesa de registros, pero hasta ese momento no habíamos cruzado miradas. Giré la esfera a un lado y hacia otro y, a pesar del movimiento, siempre veía mi cara replicada en los fragmentos de ese caleidoscopio curvo. Mientras inspeccionaba la maqueta, ella espiaba de reojo y miraba su rostro reflejado por el mismo sistema tridimensional de espejos. Quise pasársela y ella, mostrándome la palma de su mano derecha, dijo «gracias, ya entendí la idea». «Interesante, ¿no?» dije, mirándola a los ojos. No me contestó.

En los pasillos, durante los intervalos de café entre charla y charla, algunos discutieron la plausibilidad de los ojos de gato. Según Lichtman habría miles de millones, pero no había dado indicios de cómo podría hacerse para detectar el primero. Para el consenso general era una idea especulativa, otra de sus extravagancias.

En la cena de cierre me senté al lado de Sandra. Le saqué el tema de las estrellas de Lichtman. Me contestó con desinterés. Luego hablamos de nuestros temas de doctorado. Los dos estábamos buscando trabajo posdoctoral y los dos, a la mañana siguiente, teníamos una entrevista con Marburger. Pensé que ese sería el fin de toda posibilidad con ella, pero luego de un desayuno en el que Marburguer nos hizo preguntas generales y se concentró más en sus huevos con panceta que en nuestras respuestas, nos contrató a ambos.

Ya en Pasadena, nos puso a trabajar juntos en sistemas ultrasensibles de procesamiento de imágenes. A los pocos meses encontramos una extensión de los trabajos de Terence Tao sobre compresión de datos, y resolvimos uno de los viejos problemas del área: cómo reconstruir la imagen de una fotografía completamente borrosa. La información está ahí, latente pero velada. Nuestro algoritmo permite desanudar la maraña de rayos y de ondas que para el ojo son manchas erráticas, interpolar información faltante, y reconstruir la imagen original con nitidez casi perfecta.

Esa misma tarde pedimos una cita con Marburger.

Llevamos un informe escrito y le explicamos la idea, por momentos hablando uno encima del otro. «A ver si es cierto», dijo Marburger. Tomó una revista de su escritorio, el Harper´s de la semana anterior. Arrancó una página con una foto clásica de Marylin Monroe intervenida para una publicidad de Versace. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una cámara digital. Abolló la página y le sacó una foto con la lente desenfocada, para exagerar la distorsión. «A ver», dijo con tono desafiante, y nos pasó la cámara. Sandra cargó el collage de manchones en su laptop. Corrió el programa y, de a poco, emergió la imagen nítida de Marilyn con su icónica pollera blanca revuelta por la ventilación del subterráneo. Si bien ya habíamos controlado el método con varias fotos borrosas, y el algoritmo era incuestionable, esa inversión visual del desorden al orden me seguía desconcertando.

«Esto es bueno», dijo Marburger. «Realmente bueno», repitió mientras apretaba la barra espaciadora, y Marilyn volvía a surgir, radiante, de esa tiniebla de manchas.

Mientras Marburger se divertía con el programa, Sandra me miró como preguntándome algo y luego, con voz firme, dijo: «teníamos pensado probar el método con los ojos de gato de Lichtman, sería un test interesante». Marburger sacó la mano de la barra espaciadora. «Ah, veo que ya se enteraron del paper de Los Álamos», dijo, «esa información no debería haberse publicado, son resultados muy preliminares». Miró a Sandra por encima de los anteojos y, con una sonrisa paternal, dijo: «Yo creo que ustedes deberían concentrarse en escribir un informe detallado de esto. Entre tanto, voy a comentárselo al secretario de Defensa y, cuando lo terminen, hablamos».

Salimos de la oficina en silencio. No sabía nada de este nuevo paper, le dije por el pasillo, sin mirarla. Parece que se detectó un ojo de gato en la zona de Delta Trianguli, dijo. Y pasos después, sin mirarme, agregó: «¿Te gusta la comida tailandesa? Me recomendaron un lugar por mi barrio».

Llegué a las ocho en punto, como habíamos quedado. Sandra estaba en la mesa, mirando el menú como si fuera un documento oficial. Y al costado, el trabajo de Los Álamos, con garabatos y marcas de resaltador amarillo. Se sorprendió cuando me vio al lado suyo y sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír en los meses que llevábamos trabajando juntos. Y es la primera vez que nos sentamos frente a frente, pensé, y casi se lo digo. Tenía los labios recién pintados de un rojo intenso. «¿Te tienta algo?», dijo sin quitar los ojos del menú. Interpreté la pregunta en todos sus sentidos y me puse tenso. Lo notó, y dijo «¿Qué opinás de Marburger?». Sin darme tiempo, se contestó ella misma: «Mirá, Marburger es un zorro, y lo más seguro es que, en algún cuarto cerrado, varios expertos estén probando nuestra técnica ahora mismo. Lo que yo creo, dijo, es que pronto, apenas Defensa se entere, esto va a quedar fuera de nuestras manos; no nos queda otra cosa que tomar la iniciativa y aplicarla nosotros mismos a los ojos de gato». Iba a preguntarle cómo, y a recordarle que, a pesar de lo que decía el trabajo de Los Álamos, los ojos de gato eran solo una hipótesis, cuando llegó la moza. Ella encargó algo impronunciable y yo lo mío sin pensar. Puso el trabajo en su bolso, que colgaba de su silla, y al girar el cuerpo la musculosa violeta oscuro se tensó, revelando el contorno del corpiño. La luz iluminó el tatuaje en su hombro derecho y los aros hicieron el chasquido metálico. Puso los codos en la mesa, apoyó el mentón sobre los dedos cruzados y me miró con sus ojos bien abiertos. «Esos sí que son ojos de gato», pensé, y casi se lo digo. «Por lo que dice el trabajo, la detección de los ojos de gato sería sencilla», dijo, «sobre todo para alguien experto en arreglos de telescopios como vos. ¿Cuánto tiempo te llevaría armar uno». «No más de dos días», contesté, y me quedé pensando. «Ya sé lo que estás calculando», dijo, «la distancia a Delta Trianguli es treinta y cinco años luz, eso dice el paper». El cuándo quedaba definido: aplicando nuestra técnica podríamos ver el pasado de hace setenta años, el tiempo que tarda la luz en ir y volver al ojo de gato. Faltaba decidir el dónde.

Llegaron los platos. El mío eran tiras de pollo en una salsa amarilla. Lo suyo tenía langostinos. Apretó uno haciendo pinza con el índice y el pulgar derecho y se lo llevó a la boca. «¿Y?», dijo, «¿Dónde enfocarías si pudieras ver el pasado?».

Esta vez me dejó contestar. «Vería a mi madre», le dije, «murió cuando yo tenía tres años, solo tengo algunas fotos suyas, las historias de familia, y un cuaderno en el que había empezado a anotar recuerdos de la infancia cuando le detectaron el cáncer». Sandra levantó los hombros, puso las palmas hacia arriba, y se inclinó hacia mí en silencio, diciendo, en la callada jerga de los gestos, ¿qué estás esperando?

No tomamos alcohol ni comimos postre. Salimos del restaurante con un plan, y eso atenuaba mi ansiedad por abrazarla. En las dos o tres cuadras que la acompañé hasta su casa apenas hablamos.

Cuando llegamos a su puerta traté de besarla. Giró la cabeza, esquivándome con precisión de aikido. «¿Te gustó la comida?», dijo. «Ah, me encantó», dije, «nunca había probado una comida tailandesa tan rica». Sacó las llaves del bolso, me dio un beso de aire y subió la escalera de la entrada en dos saltos. Mientras abría la puerta giró la cabeza y con una sonrisa traviesa dijo: «Hindú, lo que comimos era comida hindú».

Camino a mi departamento deambulé un poco. Las estrellas ya no estaban en silencio. Recordé el poema «El docto astrónomo» y respiré, yo también, en soledad, el místico aire de la noche. Pero de a poco me volvió a arrastrar la inercia implacable de la charla durante la cena: así como hay luz que nos llega del Sol y de las estrellas, la Tierra envía luz al espacio; luz reflejada y luz que emiten las ciudades. Las imágenes de los bosques y de los mares son información que viaja al cosmos, esferas concéntricas que se dilatan y se alejan, como los círculos del agua, pero a la velocidad de la luz. En un constante dialecto lumínico, la Tierra narra su autobiografía. Y gracias a nuestra técnica y a los ojos de gato, podríamos reconstruir el eco óptico de lo sucedido.

Al girar la última esquina pensé en potenciales aplicaciones: resolver enigmas de la historia, desde los más próximos —el avión perdido de Malaysia Airlines, la inocencia de Sacco y Vanzetti, los exploradores chinos que llegaron a América en 1420, la crucifixión de Cristo, el círculo de homínidos alrededor del primer fuego— hasta los más remotos —la extinción de los dinosaurios, la primera flor, el origen de la vida, acaso la conformación de la Tierra en su incandescencia primigenia—. Y más allá de confirmaciones o refutaciones de teorías conspirativas o hallazgos de importancia histórica y política, pensé en las frivolidades de la industria del entretenimiento: imágenes proyectables de la batalla de San Lorenzo, en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, la posibilidad de apretar replay en la construcción de Stonehenge o en las fiestas del Marqués de Sade en el castillo de Arcueil. Si, como dice Lichtman, hubiera realmente miles de millones de ojos de gato sembrados en el espacio a distintas distancias de la Tierra, sería posible acceder al testamento visual del planeta y condensarlo en un multitudinario y simultáneo ahora.

Al llegar a mi cuadra me vibró el celular. Era un SMS de Sandra: «¿Ya hiciste la reserva?».

Al día siguiente viajé a Tucumán. Con la ayuda de estudiantes del doctorado de Astronomía armé el sistema de receptores en Las Piedritas, donde hoy hay plantaciones de soja. Los dueños, los Frías Melo, amigos de mis padres, me permitieron instalar ahí el arreglo de detectores, centrados en el lugar donde mis abuelos vivieron antes de mudarse a la capital, para que mi madre y mis tías fueran al colegio. Los estudiantes no preguntaron mucho. En una entrevista que me habían hecho para La Gaceta meses antes, había contado mi trabajo posdoctoral en La Agencia, un organismo que promueve proyectos estratégicos, sobre todo de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Los estudiantes montaron los telescopios bajo la fantasía de ser parte de una investigación secreta. En dos días el arreglo estaba en funcionamiento.

El miércoles instalamos una antena satelital in situ y un laboratorio de procesamiento en un ómnibus que me facilitó la gente de la Universidad Tecnológica. Sacamos electricidad de la casona que hoy usa la hija de los Melo como estudio de pintura, un edificio restaurado que conserva cenefas metálicas y molduras de estilo inglés, con horco molles frondosos en la parte de atrás. El desafío mayor fue la sincronización de los datos con nuestro programa de análisis de imágenes. Esa parte la hice sin los estudiantes. El acuerdo con Sandra era no usar —a menos que fuera indispensable— ni chat, ni e-mail, ni Skype, que dejarían rastros que podrían llegar a Marburger. El único contacto con Pasadena era la conexión remota con las supercomputadoras de la Agencia, para procesar la información de los telescopios.

El jueves estaba casi todo listo, salvo por unos ajustes al programa para la sincronización de la imagen móvil. La noche estaba despejada. Prendí los equipos y, para mi asombro, las imágenes aparecieron de inmediato, sin necesidad de tocar los controles.

Los descubrimientos científicos tienen algo de mágico (magia e imagen son la misma palabra). La naturaleza guarda sus secretos en cofres de seguridad y, en las últimas instancias de la investigación, el secreto se devela solo, como si Dios nos estuviera diciendo: si llegaste hasta aquí, te concedo la última ayuda. Lo había leído y escuchado en crónicas de otros descubrimientos y me tocó vivirlo ante la primera imagen, cuando faltaban calibraciones que juzgaba indispensables.

En el costado derecho de la pantalla se veía la parada de Las Piedritas del ferrocarril Central Córdoba, con tres árboles pequeños. Eran horco molles. El viento agitaba las hojas, en un oleaje sincrónico que se propagaba de copa en copa. Miré por la ventana y, por la distancia a la casona, tenían que ser los mismos árboles. Hice una búsqueda rápida por internet; no encontré sus tablas de crecimiento, pero como el tronco de un árbol dilata su perímetro unos tres centímetros cada dos años, el aumento de tamaño se correspondía con los setenta años transcurridos. Luego, un lento tren con un cargamento de cañas de azúcar entró en la pantalla. Bajó la velocidad, pero pasó sin detenerse en la parada. Volví a mirar por la ventana. Las vías ya no estaban. El mismo tren cañero que mi madre describía en su cuaderno estaba ahí, recobrado de la amnesia del pasado por nuestra cámara del tiempo.

Ansioso y en un estado de confusión, abrí el Skype y me conecté con Sandra. Volvía de correr. Su musculosa verde tenía pequeñas manchas de transpiración. Diez kilómetros en cuarenta y tres minutos, dijo. No tenía los aros, pero se los puso mientras hablábamos, como si fueran auriculares.

«¿Y? ¿Cómo va todo?», dijo. Y fue ahí cuando repetí sus palabras: «¿Qué harías si pudieras ver el pasado?». «Ya mismo salgo para allá», dijo sin parpadear.

***

Me había dicho que llegaría el lunes a la mañana. Mientras, yo ajustaría detalles del procesamiento de las imágenes. Dentro del entusiasmo del hallazgo, me inquietaba un detalle legal. Estábamos usando software propiedad de la Agencia y, si bien era una prueba preliminar, con imágenes de mi pasado de familia, el descubrimiento tenía potenciales aplicaciones militares. Marburger tendría que saberlo cuanto antes. Con su aprobación, el hallazgo explotaría en diarios de todo el mundo. Exultante, llegué a vislumbrar el premio Wolf, o quizás la medalla de la Astronomical Society, o ambos, compartidos con Lichtman por supuesto.

El lunes a la mañana la fui a buscar al aeropuerto. Camino a Las Piedritas se asombró del verde subtropical. Es más selvático de lo que imaginaba, dijo. Fue su único comentario. Estaba ansiosa por ver las primeras imágenes. Miró por la ventanilla del auto, como si pudiera hacer que anocheciera antes.

Al llegar dejó su bolso en el auto y caminó a toda prisa al ómnibus. Se sacó el abrigo sin sacar la mirada de la pantalla. Se sentó al frente de la laptop y tomó el comando del programa. En segundos, apareció una imagen en blanco y negro, levemente móvil, de una zona aledaña del campo. «Qué impresionante la resolución que conseguiste», dijo, «esto es histórico». «En una hora vas a ver a mi madre exactamente aquí, en este lugar donde estamos parados, pero hace setenta años», dije, y al decirlo me emocioné.

Esperamos en silencio, cronometrando las sombras, hasta que apareció en la pantalla, vistos desde arriba, un descampado, los horco molles, una vaca overa que se movía muy lentamente y, por atrás, persiguiéndola, una niña de siete años.

La niña miró al cielo. Una brisa le despeinaba unos rulos no muy largos. Era mi madre, pero era una niña, en un pasado extrañamente simultáneo. Recuperé un sentimiento de infancia: alguien que hoy es viejo no puede haber sido un niño, como si niños y viejos fueran seres de especies diferentes, o que transitaran líneas temporales disconexas. Esa niña es otra persona, pero es mi madre, antes de encontrarse con el futuro que me llevaría a este presente. «Es una niña hermosa», dijo Sandra. «Sabés que sí, fue una mujer hermosa. Al menos eso me decían siempre. Aunque es extraño hablar de la belleza de la madre, ¿no es cierto?». Años después de su muerte busqué fotos suyas, y traté de identificar la belleza de la que tanto me hablaron. Pero no la vi. Seguía siendo mi madre, una mujer aparte del resto de las mujeres, un rostro inmune a la categoría de belleza. Y tampoco la vi en esa chiquita.

Ya habíamos cronometrado las sombras. Eran las once de la mañana del 21 de setiembre de 1944. La niña tapó con una mano la luz del sol. En la otra tenía una ramita de horco molle que, segundos antes, con la solemnidad del niño cuando juega, usaba de látigo, o pincel con el que trazaba formas invisibles en el cuerpo de la vaca. «Está mirando al cielo, qué raro, ¿no?», dijo Sandra. «No, está mirando las palomas», dije. «Fíjate en las sombras». Costaba discernirlas pero eran palomas. Algunas cruzaron por la pantalla, ocupando a veces casi todo el campo visual. «Mamá les dedicó varias páginas de su cuaderno», dije. Según ella eran palomas mensajeras que amaestraba mi abuelo. Para mi abuela eran simples palomas que se habían afincado en los rincones externos de la casa. Mi madre describió cómo volaban por los alrededores y a veces se alejaban de la casa. Y cómo siempre volvían. Las palomas, que me habían parecido una fantasía de mi madre, estaban ahí. La niña volvió a mirar hacia arriba. Sandra amplió la imagen. Bellísima, dijo, y no me quedó claro si hablaba del rostro de esa niña, o de la foto móvil de esa niña, o del hecho insólito de estar viendo su rostro, o de todo eso junto. La imagen no era perfecta, tenía una intermitencia de canal con mala recepción, por momentos difusa y por momentos demasiado nítida, algo entre las imágenes del aterrizaje lunar y una animación de Pixar en blanco y negro, con la precisión artificial impuesta por nuestro algoritmo.

Una paloma se apoyó en el lomo de la vaca. Mi madre soltó la ramita y alzó las manos, como en una plegaria, como diciéndole «vení» a la paloma. La vaca dio un paso lento y la paloma voló. De pronto estábamos entretenidos por la película.

Las imágenes tenían algo de fantástico y a la vez de prosaico, de desilusión óptica. Lo extraordinario, visto de cerca, pierde la coraza magnificadora de lo hipotético, que convierte lo asombroso en irreal, y se vuelve ordinario. Era, es cierto, el rostro de mi madre, en vivo, y a la vez no era más que eso, el rostro de mi madre. Y luego la escena transmutaba a lo fantasmal, y nos convertíamos en profanadores de cronologías, en voyeuristas de una televisación de ultratumba.

«Tenemos que brindar», dijo Sandra. Abrimos un vino tucumano que me habían regalado los estudiantes. Nos besamos. Me desnudó con habilidad, como dejando claro que no habría amor entre nosotros, o al menos de su parte; solo un intercambio celebratorio de fluidos corporales. Su cuerpo me pareció perfecto, sobre todo comparado con el mío, que nunca estuvo en forma. Se lo dije y me dijo «juntá los labios», y su lengua dibujó infinitos sobre mi boca cerrada.

Al despertar, Sandra no estaba a mi lado. Pensé que se había levantado a preparar el desayuno pero, para mi desconcierto, se había ido. Dejó un post-it en la pantalla: «no es una buena idea que sigamos juntos». Prendí las computadoras. Los programas estaban vacíos. Ya con un ardor en el estómago revisé lo contactos y los cables. Las apagué y prendí varias veces. Traté de conectarme a los servers de la Agencia pero la contraseña no funcionaba. Llamé por teléfono a Marburger (¿tendría que ver él con ésto?) Sonó (o fingió estar) confundido. No entiendo tu tono acusatorio, dijo con parsimonia de capomafia. Le expliqué el hallazgo, aunque simultáneamente tenía que darle explicaciones por no habérselo comunicado, y reclamarle por haberme hackeado las computadoras. «¿De qué me estás hablando?», dijo.«Los ojos de gato», le dije. «Los ojos de gato existen. Anoche sintonizamos uno en el espacio y pudimos ver imágenes del pasado». «¿Estás seguro de que no estabas viendo televisión?», dijo. «¿Qué clase de trampa es esta, Marburger?», le dije. «Calma», me dijo en tono paternal, «si te olvidás de este delirio, yo me olvido de tu transgresión; en la Agencia hay otros desafíos interesantes y realistas que van a requerir de tu talento». Colgúe y tiré el celular contra el piso. Revisé el pen drive en el que guardo los backups. También estaba vacío.

Sin acceso a los servers la repetición de la observación sería imposible. Renuncié a la Agencia y acepté una oferta que me habían hecho en Oberlin un año antes y que seguía abierta. Un puesto docente, sin obligaciones de investigación.

En los meses que siguieron busqué en Google y en el Web of Science para ver en qué andaba Sandra. No publicó nada después de Tucumán. En Oberlin me dediqué a preparar las clases, entregado a la rutina académica, sin prestar atención a las novedades. Hasta que, a pesar de mi desidia, una hilera de noticias anómalas en medios masivos penetraron las persianas de mi indiferencia. Primero fue la prueba definitiva, publicada en la tapa del New York Times, del método de construcción de las pirámides de Egipto, con planos tridimensionales muy precisos del sistema de rampas. ¿Prueba definitiva? ¿Cómo podría saberse definitivamente algo sobre lo que hay apenas evidencia fragmentaria del tiempo de los faraones? Eso solo sería posible si alguien tuviera acceso a las verdaderas imágenes del pasado, pensé. Y a los pocos días, en CNN, imágenes inéditas, tomadas con una «cámara cenital», de la Dealey Plaza, en Texas, durante el asesinato de Kennedy. Por primera vez, aparece evidencia visual, incuestionable, de un segundo disparador. La hipótesis de que Oswald no actuó solo, adoptada incluso por el comité especial del Senado en 1978, dice el comentarista, queda ahora finalmente confirmada. ¿Cámara cenital? Esas imágenes solo podrían haberse registrado usando ojos de gato a veinticinco años luz de distancia. Desesperado, llamé a Sandra. Había cambiado de número. Traté de ubicar a Marburger pero su secretaria me dijo que volviera a llamarlo la semana siguiente.

A la noche, cuando mi desconcierto se acercaba al delirio, me llamó Sandra, sorprendida de que tratara de contactarla. Su tono era impostado. Le mencioné los últimos eventos. «¿Estoy loco?», le dije, «esto no puede ser coincidencia. Marburger robó mi algoritmo y ahora está usando la técnica de los ojos de gato, los de la Agencia están usando la técnica, no me digas que no». Me pidió que me tranquilizara, que no me convenía insistir con esto, que dañaría mi carrera. «Al fin y al cabo», dijo,« ¿viste los últimos trabajos de Lichtman?». Y, sin dejarme contestar, agregó: «se rectifica, explica sus errores de cálculo y los llama “el más creativo de mis fiascos”. Los ojos de gato son la fusión fría, la triple hélice de Pauling, el flogisto de la astronomía, todo eso junto, dijo, con una arrogancia repugnante. La comunidad científica ya cerró el caso, salvo vos, claro», agregó irónica, «y la Agencia no quiere saber más de esto; olvidémonos de lo que vimos». «No puedo creer lo que estoy escuchando», le dije, y mientras lo dije me sentí fuera de la gran manada. Pensé en lo inútil que sería gastar mi tiempo en refutarla y en ponerme a Marburger en contra. Colgué el teléfono sin saludarla.

Consulté los últimos trabajos de Lichtman. En efecto, explicaba su error, y daba detalles de la implausibilidad de la existencia de los ojos de gato. Su retracción pasó desapercibida en los sitios de ciencia, salvo por una entrada breve en la revista The New Astronomer, titulada «El gato estaba ciego». Varias veces pensé en llamarlo y contarle nuestra observación, pero la cláusula de confidencialidad en el contrato con la Agencia era implacable. Decidí seguir con mi vida.

A los pocos días, quizá de pura coincidencia, o quizá no, recibí una invitación para hablar en un congreso de procesamiento de imágenes en Montreal, a mediados del verano. Sandra estaba en la lista de expositores y Marburger era uno de los organizadores. No tenía resultados nuevos ya que las obligaciones docentes me habían acaparado el tiempo, pero acepté, sobre todo por las ganas de volver a verla, de calibrar mi sentimiento hacia ella.

En la recepción del congreso me encontré con varios conocidos de tiempos del doctorado en Chicago. Mientras recordábamos anécdotas vacías, cosas de colegas semiamigos, vi a Lichtman. Estaba solo, cerca de la mesa de tragos. Me acerqué a saludarlo. Lo noté avejentado, lánguido, una versión lobotomizada del Lichtman vivaz de Pisa. Le pregunté sobre sus ojos de gato. «Fue un error del modelo estelar», dijo con un gesto brusco de cabeza cuya onda expansiva le volcó el vino sobre la camisa. «Oh, mi Dios», dijo mirándose las manchas, y se perdió zigzagueando entre el murmullo de astrónomos. Giré la vista y la vi. Estaba de espaldas, en el extremo opuesto del salón, conversando muy alegre en un círculo de prominentes que sostenían sus copas y sus platitos con hors d’oeuvres. Marburger, que estaba a su lado, se dio vuelta y me miró. Hice un ademán para saludarlo pero no respondió.

Luego de la recepción salimos al patio para la foto colectiva. Cuando el fotógrafo pidió la proverbial sonrisa, sentí el centelleo sonoro de sus aros. Nos miramos y juntos, por motivos acaso diferentes, miramos al cielo, que estaba completamente despejado.

Fotografía de portada: Alexandre Duret-Lutz (CC).

Enhorabuena Alberto, he disfrutado leyendo artículo desde la primera hasta la última palabra.

Un saludo

Qué bueno Pedro! Abrazo grande

Alberto

Maravilla de cuento. La ironía de Marburger, es una pantalla para ocultar el inmenso negocio y concentración de poder. «Un ojo» mirando el pasado, ¡mamita! Y hacia ese lado lo resolviste, claro. Pero en el fondo de mi alma está creciendo una idea: Vos sabes más de lo que nos contás, y nos estás testeando. ¡Espero que algo de esto se haga realidad, y pueda verlo! P.D. este cuentazo sería un sensacional capítulo presentación de una serie: «Los Expedientes Rojos». Vaya un abrazo.

Gracias Miguel Ángel! Ojalá supiera más jaja! Abrazo para vos.

Muy bueno! un Bioy del siglo XXI! Con la precisión de Asimov y la psicopatía de Dick, Tucumán entra en el mundo de la CF, me pareció genial.

Gracias! Exagerada la comparación pero son dos de mis héroes de la ciencia ficción. Y qué bueno lo que decís de Tucumán entrando a la CF. Abrazo!

Tiene una velocidad inusitada. Me atrapó del principio al fin. Un cuento iniciático. Me llenó de preguntas. Espero los próximos! Un abrazo

gracias mónica! ya vendrán otros. los estoy trabajando.

abrazos

Después de leer tu interesante y hermoso cuento me pregunto una y otra vez… ¿por qué no?. ¡¡Muchas gracias por compartirlo Alberto!! Un saludo grande desde Bahía Blanca.

bueno, en realidad hice el cálculo y, si bien no tenemos evidencia si hay espejos de este tipo en el espacio, en principio se podría detectar el pasado. pero ojo, esto es un cuento no?

gracias por tu comentario ricardo!

Futuro, pasado, un presente condicionante. Un edipo hermoso. Un enamoramiento obstinado. Un elemento mágico y el método científico recorriéndolo con hambre.

Hermoso cuento, felicitaciones amigo.

Gracias Fernando, abrazo!

Vení a Bariloche y reconstruimos los códigos desde aquí!

dale karen, se podrá?

Excelente!!! Vos sabés que yo de ciencia no sé nada pero esto es genial. Ficción del más alto grado. Felicitaciones!!!

Cristina!!! viniendo de vos qué piropo extraordinario. Sigo tu trabajo. Abrazo muy grande.

Hermoso cuento Alberto!!! tan bien contado y tan imaginativo, Como cuando tenías 22.

Gran abrazo

Blas maestro querido (supongo que sos vos no?) Que maravilla de comentario.

Abrazo grande

Muchísimas gracias Alberto. Muy bueno! Lo disfruté mucho. Por la mitad llegué a preguntarme cuanto del cuento es verdadero!

Un abrzo, Mario

Gracias Mario! La verdá muchas gracias por leerlo.

Abrazo grande

Felicidades Alberto, intriga, amores postodcotorales, ciencia y ficción a partes iguales!

Gracias Maricarmen querida! Abrazos

Gracias Diego!

Maestro querido, realmente es una pieza impecable en lo literario. En cuanto al argumento me parece que supera la ciencia ficción para describir o anticipar una verdadera posibilidad científica.

El ritmo y los personajes me sedujeron tanto como al autor los aros de Sandra. Me encantó el relato y lo disfruté muchìsimo.

Felicitaciones y toda mi admiración!

Abrazos!!

buenissimo!!!!besoo

Hola Alberto, que lindo cuento, si bien es por mi mama que te conozco muy fugazmente , he seguido e involucrado con muchos de tus trabajos. Entre arreglos de voces disonantes sazonadas con un poquito de Hawking siempre estas presente!

Abrazo grande desde Tucuman.

Me encantó.

Creo que Borges lo leería con gusto. Y me imagino mil historias vistas con los ojos de gato y el algoritmo portentoso.

Gracias por compartirlo.

Te mando un enorme abrazo y espero que nos veamos cuando andes por acá.

Jorge

Es buenísimo!

Maravilloso!

Gracias Rojo por compartirnos este cuento. Una mezcla de ciencia y literatura que nos deja pensando y recreando imágenes y posibilidades por un buen rato.

Un abrazo desde Colombia.

¡Excelente relato!

Esa idea de «ojos de gato» son una suerte de Aleph borgiano (quizá es un guiño al mismo…)

Realmente digno de convertirse en el embrión del guión de un fillm del género.

Grandinetti, Darín y Sbaraglia se me antojan algo mayores para el protagonista, pero seguro que alguno(s) de ellos podrían encarnar a alguno de los secundarios (Lichtman, Marburger, …).

Un abrazo, y que la incertidumbre te sea favorable !!!

Excelente cuento… ni tan inverosímil, es muy creíble… desde el punto de vista literario, impecable… me encantaron también esos aros…

Sos un artista completo. Gracias Alberto, hacés la vida mucho más entretenida.

¿cuánto falta para que vuelvas por Neuquén?

Estimado Alberto, te saludo desde México. Recién escuché tu entrevista en la radio y la mención de tu cuento, así que me fui a buscarlo y lo leí en tres segundos, es maravilloso y a la luz de los últimos descubrimientos creo que tus palabras se pueden llegar a cristalizar… literalmente!. Felicitaciones y ya buscaré otros trabajos tuyos…

Rojo…usted aparece músico con Mercedes, más tarde divulgador científico, ahora leo esta maravilla, que grositud!!!

Excelente cuento, Alberto! Gracias por escribirlo!

Me pasó lo mismo que a uno de los comentarios. Escuché tu entrevista en la radio, busqué el cuento y lo leí. Me atrapó y encantó!

Aproveché el almuerzo familiar del sábado para compartirlo en voz alta, junto con mi marido, de familia tucumana, y mis hijos adolescentes. Sólo si alguno o todos los temas abarcados en el cuento, despierta la imaginación de la Ciencia (ficción?) en ellos, bienvenido!! Gracias!!!