Sin embargo el relato más clásico (una novela de Zola, de Balzac, de Dickens, de Tolstoi) lleva en sí una especie de tmesis debilitada: no lo leemos enteramente con la misma intensidad de lectura, se establece un ritmo audaz poco respetuoso de la integridad del texto; la avidez misma del conocimiento nos arrastra a sobrevolar o a encabalgar ciertos pasajes (presentados como «aburridos») para reencontrar lo más rápido posible los lugares quemantes de la anécdota (que son siempre sus articulaciones: lo que hace avanzar el develamiento del enigma o del destino): saltamos impunemente (nadie nos ve) las descripciones, las explicaciones, las consideraciones, las conversaciones; nos parecemos a un espectador de cabaré que subiendo al escenario apresurara el striptease de la bailarina quitándole rápidamente sus vestidos pero siguiendo el orden establecido, es decir: respetando por un lado y precipitando por el otro los episodios del rito (como un sacerdote que tragase su misa). La tmesis, fuente o figura del placer, enfrenta aquí dos límites prosaicos: opone aquello que es útil para el conocimiento del secreto y aquello que no lo es; es una fisura producida por un simple principio de funcionalidad, no se produce en la estructura misma del lenguaje sino solamente en el momento de su consumo; el autor no puede preverla: no puede querer escribir lo que no se leerá. Y sin embargo es el ritmo de lo que se lee y de lo que no se lee aquello que construye el placer de los grandes relatos: ¿se ha leído alguna vez a Proust, Balzac o La guerra y la paz palabra por palabra? (El encanto de Proust: de una lectura a otra no se saltan los mismos pasajes). Roland Barthes, El placer del texto.

Cuando escribo estas líneas no ha pasado ni un mes desde que en esta misma revista se publicara un artículo de Juan Soto Ivars en el que el autor defendía la obra de Stephen King y la lectura sin prejuicios de sus libros en contra de lo que resume como (algo así como) lectura intelectual, definición que trae a mi cabeza el concepto de «lector aristocrático» que emplea Barthes en el ensayo El placer del texto. Considero que la propuesta que realiza Soto Ivars es totalmente pertinente en cuanto a esa eterna dicotomía asociada al aspecto social de cualquier modalidad de arte: me refiero a la existencia, si es que existe, de una alta cultura frente a otra baja cultura. Lo cierto es que la primera frase del artículo («En este momento de mi vida me encuentro con muchos intelectuales que han perdido la capacidad para disfrutar con ciertos libros») resume lo que tantos otros tenemos en mente cuando reflexionamos sobre el consumo o recepción de cualquier obra artística o, concretamente, de obras literarias. Que según vemos, el mundo está polarizado y una cosa es el entretenimiento y otra muy distinta es el placer intelectual. Como si lo primero fuera propio solo de personas con escasa educación, casi iletrados que apenas son capaces de comprender los múltiples matices de cualquier obra literaria mientras que los instruidos en la materia —filólogos, críticos de arte, teóricos literarios y demás-— estuvieran obligados a observar el mundo a través de un prisma aséptico y completamente ausente de emociones. Siendo pretendidamente reduccionista, este debate podría reducirse a dividir el mundo en listos y tontos. Si paladeas cada segundo de metraje de cualquier película de Pier Paolo Pasolini eres listo; si te lo pasas teta viendo Indiana Jones, eres tonto. Si viviste un carrusel de emociones leyendo El código da Vinci, eres más listo que los que solo han visto la película pero más tonto, mucho más tonto (dónde va a parar), que quien disfruta de la lectura de la poesía de Rimbaud durante la madrugada en una buhardilla y con la única compañía de una botella de absenta. Y así con todo. Incluso Homer Simpson ha tenido sus más y sus menos con esta cuestión al «volverse inteligente» en un capítulo y ser incapaz de reír con el resto de la abarrotada sala de cine frente a una efectista (¿acaso hay alguna que no lo sea?) comedia romántica, lo que le lleva a ser prácticamente linchado por una masa indignada ante una mente superior y en consecuencia pedir a Moe que devuelva el lápiz de color (yo los llamaba plastidecor) al lugar que le pertenecía en el interior de su mondo y lirondo cráneo.

La figura del intelectual incapaz de emocionarse frente a su propio campo de conocimiento la encontraremos reflejada en muchas otras profesiones. En el primer capítulo de la serie Masters of Sex, el doctor William Masters observa desde el agujero de una pared cómo mantienen relaciones sexuales una joven contratada para ese fin y un sujeto completamente ignorante de su participación en la causa científica. Masters lo anota todo con interés puramente clínico sin dar muestra alguna de excitación sexual. En general podríamos afirmar que cuando alguien empieza a desarrollar cierto nivel de conocimiento hacia cualquier materia su visión cambia irremisiblemente y se enfoca en aspectos antes ignorados enturbiando la atención que ponía antes al conjunto, pero no comprendo por qué está mal visto que un experto en cocina —por seguir con algún ejemplo de Soto Ivars— no pueda disfrutar de una comilona en un antro de hamburguesas. Como si el estudiante de cine dejara de ver solo historias para prestar una atención exclusiva a los aspectos técnicos de las películas de la misma forma que en Y entonces llegó ella el analista de riesgos interpretado por Ben Stiller es incapaz de ver cualquier situación sin dejar de valorar todo posible accidente. Da la impresión de que el velo de lo racional impide a estas personas vislumbrar cualquier atisbo de emocionalidad.

Pero lo curioso es que en muchas personas sí se cumple esta maldición. En el ámbito de lo literario observamos que a partir de cierto nivel de conocimiento (como si se tratara de horas de vuelo en un simulador) algunos expertos —no todos, doy fe de la existencia de los otros— parecen desarrollar una extraña dolencia que les impide zambullirse en la profundidad de la historia obligándolos a quedarse en la superficie del texto. Los árboles de la estética no les dejan ver el bosque de la historia narrada. No es extraño escuchar el testimonio de algunas de esas personas afirmando añorar esos tiempos mejores en que podían olvidarse del objeto físico que tenían entre sus manos para dejarse transportar al universo narrativo que se materializaba a su alrededor y les hacía cautivos del relato. Estos teóricos y expertos en literatura parecen ser incapaces de modular la distancia estética que los separa de la obra, chocando una y otra vez contra el muro del texto y no logrando arañar ni un poco del mundo que habita en su interior. No puedo evitar pensar en esos neurocientíficos empeñados en comprender mejor la mente humana solo a través de la comprensión de los electroencefalogramas. Nuestra mente es mucho más que registros cerebrales de la misma forma que una obra literaria es mucho más que renglones impresos en una página.

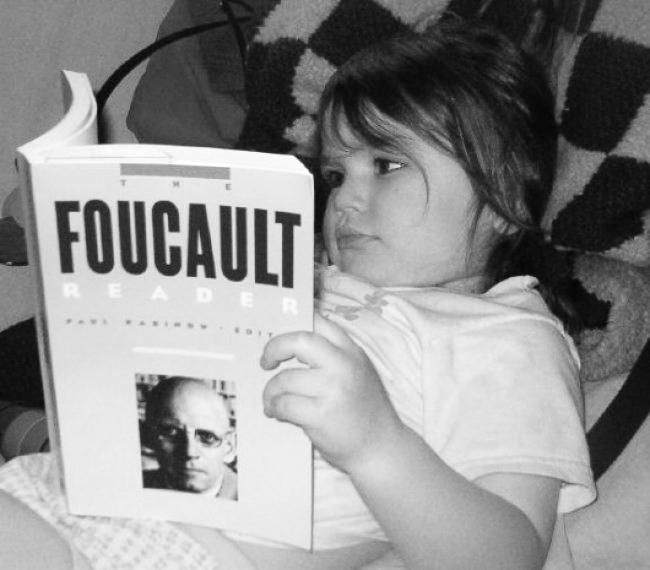

Pero ya que estamos pecando de simplistas (y simplones) a la hora de definir un perfil de lector, acabemos de meternos en el barro definiendo al otro protagonista en esta diatriba. Frente al arquetipo de ese intelectual frío y sin emociones no puede existir otro que el lector vulgar de literatura de fácil digestión. Si el «lector aristocrático» se caracterizaba por no mostrar emociones frente a ninguna obra literaria —o al menos emociones causadas por lo que sucede en la historia, otra cosa bien distinta es ese placer intelectual debido al goce estético de la obra—, el lector vulgar es todo lo contrario. Consume libros que no destacan por su texto sino por una historia de gran interés que guardan en su interior. La complejidad de estos libros es por tanto menor y los matices que guarda en su interior vendrían a ser una partitura resultona de pocas notas (1) frente a la sinfonía que guardan esas otras obras de la —sí, voy a decirlo— alta literatura. Estas dos características —lectura accesible y tramas de máximo atractivo— y otras derivadas de cuestiones más banales como una buena campaña de marketing son principalmente las causantes de que tantos miles de lectores se apunten a leer en masa la obra de autores como Stephen King. Todas esas miles de personas no quieren leer una gran obra textual, quieren vivir una gran historia. No nos engañemos, leer un buen texto nos importa a cuatro gatos. Y no nos engañemos (bis): que seamos cuatro gatos no nos hace más guapos que al resto. Disfrutar de una gran obra desde un punto de vista estético requiere, entre otras cosas, de formación específica en ese ámbito y, o mucho me equivoco, o las facultades de humanidades están cada vez más vacías (no se me molesten los autodidactas, es a ustedes a los que más aprecio). Ahora se lleva lo académico-funcional (cosas del capitalismo), estudiar algo que dé dinero y que si de rebote nos gusta, mejor que mejor. ¿Y el tiempo libre? Bueno, ahí cada uno sabrá de qué pie cojea. Pero caer en el error de sentirse superior a otros que leen solo por pasarlo bien me parece de un divismo espantoso. No comprendo esa censura emocional autoimpuesta.

Sea por la razón que sea y tenga la culpa quien la tenga (sea a nivel individual o colectivo, aunque dejemos aquí una colleja pendiente para las políticas de educación de nuestros queridos mandatarios), los best sellers se leen más que otras obras más complejas porque emocionan mucho y exigen poco al lector. Sé que me estoy dejando en el tintero multitud de títulos que han triunfado entre todos los públicos y que además han sido consideradas por muchos expertos como (sí, y dale periquito al torno) alta literatura, pero espero que entiendan hacia dónde van los tiros de esta reductio ad absurdum. Mi intención no es otra que la de diferenciar esos dos tipos de lectores antagónicos y con ellos personificar los dos tipos de emociones que pueden producirse durante la lectura de una obra literaria y que precisamente varían en función de qué aspecto de la obra —texto o historia— provoca su generación —la tmesis de la que hablaba Roland Barthes—, y dejar bien claro que si la gente lee más un tipo de libro que otro es debido a que a la gran mayoría le gusta vivir esas otras vidas de las que hablaba Vargas Llosa (aunque no lo hiciera precisamente para ensalzar la literatura de fácil digestión, sino la literatura en general; y sí, ahí van todos cogiditos de la mano) en lugar de buscar el placer intelectual propio de un texto sublime.

Las emociones que sentimos a causa de estar disfrutando de la historia se conocen como emociones narrativas y se caracterizan por nacer de esa sensación tan agradable que tantos hemos disfrutado de perdernos en el universo del libro. Abrimos la página por donde lo habíamos dejado, empezamos a leer y en pocos segundos nos vemos de nuevo en compañía del protagonista —y según cómo, también sintiéndonos en su propia piel— viajando por territorios de ficción y participando en acontecimientos que nos llevarán a emocionarnos de forma casi segura si la historia está bien contada (2). Pese a que estamos hablando de libros, aquí el texto es un elemento secundario que aunque necesariamente bien construido, cuando realmente funcionará es tornándose invisible para el lector. Si las palabras intentan llamarnos la atención y roban el protagonismo a lo que cuentan, la inmersión en la historia desaparecerá y volveremos a encontrarnos frente a un simple objeto entre nuestras manos. Como se puede suponer, una buena historia traspasa fronteras y formatos y la podremos disfrutar en un libro, una película o una obra de teatro.

Pero no perdamos el norte, que el texto cobre protagonismo no tiene por qué ser negativo. Es probable que cualquier persona interesada en la literatura haya leído libros escritos maravillosamente bien y tan solo esa condición haya permitido que gozara durante esa lectura. Ese tipo de emociones, al contrario que las anteriores, no nacen de sentirse transportado al universo creado por la ficción ni de simpatizar u odiar a los personajes —temporalmente personas durante nuestra lectura— que lo habitan. A diferencia de las emociones narrativas, que no serían otra cosa que las mismas emociones que sentimos en el mundo real pero causadas por un mundo imaginario creado a partir del texto (¡leer no deja de ser un tipo de simulación mental de la propuesta del autor de un mundo social!), las emociones estéticas vienen provocadas por la apreciación de la belleza o fealdad de un texto. Mientras que las primeras solo necesitarán una comprensión lectora primaria, este segundo tipo de emociones surgirán del cerebro (cualquier emoción nace de ese órgano) de los más instruidos y que por tanto tienen las habilidades necesarias para detectar las características de una buena obra literaria, sea lo que sea eso. Los dos tipos de emociones pueden darse durante una misma lectura, por supuesto. Pero de la misma forma que si estamos más pendientes de todos los aspectos visuales de una película nos costará mucho más prestar atención a la historia que nos están contando, no podremos sumergirnos con la misma intensidad en el mundo creado por el relato si pretendemos observar con detenimiento su frontera externa. Nos veremos obligados a ir cambiando nuestra distancia estética para movernos desde el interior de la historia a su superficie textual. Y esto tampoco tiene por qué ser negativo, ya que muchas de las mejores obras que he leído son esas que me han permitido jugar en esas dos ligas, disfrutar de una gran historia y de un estupendo texto. En un libro de fácil digestión —parece que he llegado a un consenso conmigo mismo para no utilizar la expresión best seller—– esa frontera textual acostumbrará a ser escuálida, traslúcida, mientras que en el extremo opuesto tendremos ese otro tipo de obras donde el grosor del muro tal vez no nos permita percibir ningún rastro de vida al otro lado. Será por variedad.

Lo que parece claro es que las obras literarias en general y las novelas en particular se mantienen impertérritas ante cualquier intento de catalogación. Habiendo llegado al punto de definiciones como «novela es lo que se escribe como una novela» o su hermana «novela es lo que se lee como una novela», comprenderán que la cosa está difícil. Si cayéramos en el terrible error de tratar de imponer a través de la neurociencia una nueva taxonomía basada en las emociones que una obra provoca en el lector, nos veríamos abocados al más estrepitoso fracaso. La literatura no es ciencia. No tratemos de encontrar repetibilidad en la aparición de una emoción concreta en un párrafo concreto de una obra concreta porque no la encontraremos, igual que no encontraremos un consenso universal sobre las bondades de cualquier clásico universal. Siempre habrán defensores y detractores para cualquier libro —sea cual sea— y eso hace imposible definir de manera completamente objetiva la calidad de una obra. Por lo tanto, experimentos como el que Comer Kid y Castano llevaron a cabo en 2013 (Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind) me parecen cuanto menos arriesgados por la fragilidad de sus suposiciones iniciales. Los investigadores dividieron a los participantes y pidieron a unos que leyeran ficción literaria y a otros que hicieran lo propio con literatura comercial para acabar concluyendo que leer ficción literaria (entendiendo literaria como literatura de la buena) provoca mayores cambios en la empatía de sus lectores que en los que consumían literatura comercial. ¿Alguien se pregunta cómo diferenciaron a nivel científico que una obra es literaria o comercial? Pues bien, si leemos el artículo con detenimiento encontraremos que ante la dificultad de encontrar un sistema cuantificable para elegir libros de cada tipo —como si se tratara de grupos mutuamente excluyentes— y teniendo en cuenta —abróchense los cinturones, se acercan turbulencias— que algunos trabajos son considerados buenos ejemplos de ficción literaria por el simple hecho de haber sido reconocidos con premios prestigiosos —saltan las mascarillas de oxígeno, póngase la suya antes de ayudar a su acompañante—, acabaron recurriendo a las opiniones de jurados de distintos premios literarios —coloquen la cabeza entre sus piernas y empiecen a rezar el padrenuestroquestásenloscielos— y finalmente seleccionaron como trabajos de ficción literaria aquellas obras ganadoras de premios o de escritores considerados canónicos —vamos a estrellarnos, agárrense a lo que puedan y griten flojito— y los compararon con los efectos de leer obras de no ficción, ficción popular o no leer; todo arrejuntado. Que me disculpen los investigadores pero eso de ciencia tiene poco.

El párrafo anterior no pretende ser una crítica al conjunto de los estudios literarios de carácter cognitivo, sería tirar piedras a mi propio tejado y además considero que se están haciendo grandes trabajos en la investigación de muchos mecanismos mentales que tienen lugar durante la lectura de obras ficcionales y donde sí se utilizan criterios cuantificables. A lo que me opongo es a la polarización de cualquier ámbito de recepción artística o cultural basándose en criterios que me huelen a rancio clasismo o simple pedantería escondida. Aunque a priori parece obvio —ojo, también para mí— situar en una hipotética escala de calidad literaria una obra de Dostoievski muy por encima de otra de Dan Brown, no existe una verdad única y universal (algo que por otro lado tampoco busca la ciencia). Siguiendo con el ejemplo del escritor ruso, he leído críticas hacia su obra que parecían verdaderas declaraciones de amor y en cambio otras opiniones que destrozaban sistemáticamente toda su carrera artística. Y tanto unas como otras por parte de personas con dilatada experiencia en estudios literarios. Tenemos que aprender a abrazar la complejidad de cualquier obra artística, sea esta literaria, pictórica o en cualquier otro formato, y dejarnos de dividirlo todo en blanco y negro. El arte, como la vida a la que imita, no admite una lógica binaria.

(1) Aunque no voy a entrar a juzgar la calidad literaria de los escritores creo necesario un breve apunte aprovechando la analogía musical: considero que existen escritores con la capacidad de hacer sonar una sinfonía completa con la que maravillarnos y otros que logran, con un ritmo sencillo, hacernos disfrutar enormemente de su melodía. Pero no olvidemos a los escritores arrítmicos, que los hay (y cada vez más gracias a aspectos sociales que no entraremos a comentar). A estos últimos, al menos en este artículo, no los mencionaremos.

(2) Ir a (1).

Un tema parecido ya lo traté en este blog. Quizás nos empeñamos en vivir en una determinada Edad de Oro en la que creemos que todo lo que antiguo es mejor por el hecho de sobrevivir en la historia. Dando por bueno que todo lo que perdura es debido a su calidad y creyendo que el tiempo pone las cosas en su sitio.

De todas formas, eso no quita que me aterrorice pensar que dentro de cincuenta años, quizás cien, en la literatura del siglo XXI se estudie a Ken Follett o Dan Brown como ahora se estudia a Dostoievski o que se considere a JK Rowling una Virginia Woolf moderna.

http://laventanademadrid.blogspot.com.es/2014/07/y-si-en-el-futuro-se-estudiase-ken.html

Aunque como dice José Antonio González Saínz, leer poco es mejor que leer nada, leer bestsellers es mejor que no acercarse a un libro. Pero sobre todo, que dentro de la literatura cabe todo y no distinguir entre buenos y malos, aunque claro, viendo el panorama es bastante difícil.

Sí, como sucede con toda cuestión de gustos, meterse en discusiones sobre calidad literaria significa meterse en aguas pantanosas. Pero hay suposiciones que pueden considerarse bastante firmes:

-Una persona que prefiere a Bolaño, Coetzee o Munro sobre Paulo Coelho, Dan Brown o incluso Stephen King suele haber leído tanto a unos como a otros. La situación inversa es menos frecuente.

-Además de la expresión literaria se puede evaluar la calidad de la trama, su coherencia interna. Recientemente he leído una novela ‘de juventud’ de S. King, ‘El misterio de Salem’s Lot’, y es la propia trama la que está viciada, no se sostiene independientemente del registro en que haya sido escrita. Acerca de Dan Brown recomiendo leer las críticas de sus obras aparecidas en el blog ‘La realidad estupefaciente’, donde con gran acierto se define su técnica como ‘narrador inconsciente’. Como ejercicio adicional recomendaría buscar en ese blog la crítica de ‘1Q84’, donde en mi opinión se desenmascara perfectamente la vacuidad del Murakami reciente.

Después de la recopilación de las clases magistrales de Nabokov (‘Curso de literatura europea’), el tal Supersantiego es el crítico literario que más me ha aportado a la hora de abordar un libro. Y sí, hay libros que para ser disfrutados requieren de la desconexión parcial del cerebro del lector (si es que existe). ‘Best seller’ no es sinónimo de mal libro en la misma manera en que ‘premio literario de prestigio’ no es sinónimo de buen libro.

Estoy en buena medida de acuerdo contigo, y también aprecio mucho esas críticas. Añado que las de Nabokov son muy interesantes porque las hacía “a ras de página” (si no recuerdo mal la expresión), es decir, extraía pasajes y frases de la novela y los analizaba en profundidad. Esto es más necesario ahora que nunca, porque casi ninguna crítica “oficial” se moja y saca ejemplos reales de la prosa del libro en cuestión, en ocasiones de forma interesada. En España, La Fiera Literaria hace lo que llama “crítica acompasada”, e ídem en un blog llamado Lector Iracundo, aunque para mí ambos pecan de ser tan quisquillosos que terminan por volverse antipáticos, y que se percibe demasiado afán destructivo o incluso revanchismo. La tercera en discordia es La Medicina de Tongoy, un blog que, aunque con bilis, me parece honesto; no destripa las novelas con tanta saña, pero las critica con lupa bien afinada.

En cuanto a lo de los best-sellers y la discusión acerca del peso del estilo o de la trama… ¿No hay también una cierta relación con la edad? Me vienen a la cabeza personas que, con el tiempo, desdeñan un tanto las historias, como algo infantil, aunque en esos casos muchas veces optan por leer ensayo en vez de novela, o bien leen novelas históricas.

Conozco ‘La Fiera Literaria’ y ‘El Lector Iracundo’, y sí, en principio eran interesantes pero pronto se vuelven agotadores. ‘La realidad estupefaciente’ no es un blog literario, habla de muchas cosas, y no se dedica a despellejar best-sellers, solo se encabrona cuando algo pretende pasar por lo que no es a costa de la inteligencia del lector (o espectador, lean la reseña de ‘Lucy’ http://www.larealidadestupefaciente.com/2014/10/lucy-la-pelicula-que-solo-se-puede.html).

En tal caso, creo que La Medicina de Tongoy te gustará. A veces entra demasiado en asuntos de camarillas literarias españolas que muchas veces sólo interesan a los implicados -como el blog La Patrulla de Salvación, o el Lector Mal-Herido en tiempos-, pero me gustan bastante sus reseñas y diría que es un tío honesto.

Por curiosidad, ¿porqué considera la trama viciada?

El motivo principal ya se ha corregido en novelas más recientes del género (al menos desde Ann Rice): por decirlo rápido y mal, un vampiro de ese estilo está cagando donde come. O bien le descubren rápidamente y lo matan (como sucede en casi todos los ejemplos del género), o bien dada la progresión geométrica de la plaga se queda en seguida sin comida, con miles (nada impediría que millones si fuese una gran ciudad) de secuaces hambrientos a su alrededor. Por eso los vampiros ‘actuales’ son cazadores pero no propagan involuntariamente su plaga. Vale que podría ser un cliché admitido del género, pero en la novela queda demasiado patente, el clímax de la narración se alcanza porque ya hay demasiados vampiros en el pueblo como para controlarlos, hay que acabar inmediatamente con ellos y con su Maestro. Además, ¿es que ninguno se puede llegar a irse a otro pueblo como ha venido el primero? Y más si cuando se marchan los protagonistas no han acabado con la plaga. Yo veo una gran incoherencia dentro de las reglas que elige el propio autor, y además en una parte fundamental de la trama. Hay otros detalles (¿fe o cruces?, el chaval cargándose al sirviente del Maestro, él mismo y la chica entrando al atardecer en la casa maldita…), pero este me parece un error de planteamiento que desacredita el desarrollo de la novela.

La horrible verdad, es que una vez que se mira verdaderamente en la esencia de las cosas, ganamos en conocimiento, pero la náusea inhibe la acción, porque el conocimiento por si mismo no puede cambiar nada en la eterna naturaleza de las cosas.

Por lo menos así se esbozaba en el origen de la tragedia, esa dicotomía, trayendo a colación esa polaridad del intelectual que desprecia una lectura que no sea de «alta literatura» en oposición a una de menor calidad o empaque.

También los tiempos juegan un efecto contrario, estamos inundados de literatura light, a veces pensada para proyectarse en la pantalla del cine.

O simplemente material pleno de Sofismos, tipo Coelho. Por nombrar un blanco fácil.

No se si sea del todo bueno que los nuevos lectores empiecen su devenir con bestsellers, considerando que «de eso a nada»…

Parece que las posiciones se polarizan, o eres culto e inteligente por leer a Stendhal, o eres un borrico por leer a Stephen King.

No parece coexistir semejante tregua.

Un único apunte: el capítulo de Los Simpson que se menciona en el artículo, ese en el que Homer se vuelve listo y se enfrenta a la incomprensión de sus semejantes, está inspirado en un relato de Daniel Keyes titulado «Flores para Algernon». Impactante y desgarrador (especialmente en su versión corta, pues el autor lo desarrolló más tarde en una novela que, a mi entender, no tiene la misma intensidad), es, además, un perfecto ejemplo de estilo trabajado para subrayar la historia que cuenta el libro, y no para ocultarla. Léanlo hasta el final y comprenderán a qué me refiero.

Curioso que hoy en día se pueda hablar sin pudor de «alta cocina» pero no de «alta literatura»

Hoy en día, un libro por el «simple» hecho de ser entretenido y vender mucho ya se le tilda de basura. La etiqueta «best-seller», además, se utiliza como si fuera un género (de forma despectiva, por supuesto). Dickens, por ejemplo, era un auténtico best-seller en su tiempo y sus obras no estaban destinadas precisamente a una élite intelectual, pero ¿verdad que hoy en día nadie lo considera literatura «menor»?

Totalmente de acuerdo. La masividad de un texto no es un indicador de nada en especial. Hay libros que venden mucho y son muy buenos y libros que no no venden nada nada y son malísimos. Y al revés también. La determinación de la calidad o no de un libro va por otro lado.

Pingback: Quiero escribir un libro - techleo

En mi humilde opinión, creo que poner al señor King como ejemplo de escritor de best-sellers baratos no es algo del todo acertado, pues si bien es cierto que ha escrito mucha, mucha mierda mediocre, también es cierto que cuenta en su extensa producción literaria con unas cuantas joyas. No sé si son de alta o baja literatura, pero son buenas novelas.

En resumen, que King ha escrito mucha mierda, pero también nos ha dejado muy buenas novelas. Si no publicara todo lo que escribe y fuera más selectivo, probablemente estaría más valorado.

Creo que escritores como Ken Follett o Dan Brown representan mucho mejor ese prototipo de escritor superventas que no tiene ni pajolera idea de lo que va eso de escribir historias.

Exacto. No es el mejor ejemplo e incluso no parece que el autor lo haya leído. Precisamente el estilo de King, y la novela de la que hablan ahí arriba, El misterio de Salem’s Lot es un buen ejemplo, puede ser bastante complejo -a veces hasta se parece a Faulkner- y donde falla es en la trama. Es decir, exactamente lo contrario de lo que piensa que son los best sellers la gente que jamás lee best sellers.

En general, el escritor (llamémosle) especulativo no está bajo sospecha; aunque sea incapaz de construir una historia estimulante. Pero al contrario, sí. Por poner un ejemplo extremo, a Julio Verne siempre se le ha afeado su don deslumbrante para crear narraciones y personajes inmortales, por sus evidentes carencias de otro tipo.

Del mismo modo, una sinfonía tiene un prejuicio a su favor con el que no cuenta una canción pop. Aunque muchas de aquéllas sean escasamente interesantes en lo musical.

Si leyéramos los libros sin poder saber quién es su autor y cuál es su prestigio, los gustos y las opiniones de todos cambiarían drásticamente. No me cabe duda.

Disfrute de la trama o disfrute del estilo… ¿Nadie ha pensado en lo que decía el maestro (literal) Nabokov sobre la relectura? Una sinfonía se escucha muchas veces para poder entenderla igual que un cuadro se mira muchas veces. Una novela que ha significado algo para ti , para ser disfrutada en su totalidad, hay que leerla más de una vez.

Quizás estoy entre los dos polos de la cuestión pero me gusta releer justo por eso. Primero me dejo llevar por la trama y en la siguiente lectura saboreo el estilo. Con la práctica se puede llegar a disfrutar las dos cosas al tiempo. Y ahí es donde descubres lo que merece ser releído y lo que no.

Por otra parte, ningún lector de Stephen king o de Los pilares de la tierra o de cualquier best-seller que se quiera nombrar ha llegado al final de este artículo. Se ha aburrido antes de empezar (si es que ha llegado a esta revista). Así que me resulta un tanto bizantina la discusión.

Todos los que hemos leído el artículo entero , hasta el final y disfrutándolo (hablo por mi), hemos leído a Joyce y otras vacas sagradas (no soy creyente, así que lo de sagrado es muy discutible). No porque estemos de acuerdo en todo lo que expone, sino porque nos gusta entrar y disfrutar de estos debates. Porque la literatura nos importa hasta tal punto que leemos libros y cosas sobre libros. Como el futbolero que se mira los partidos y luego se lee el Marca para que le cuenten lo que acaba de ver.

Y ‘pecados’ cometemos todos. Me he leído a Raymond Chandler dos veces… por lo de la relectura, you know.

Pues, aunque no se me pueda calificar de «lector de Stephen King», he leído a Stephen King, también «Los pilares de la tierra», obra muy inferior a los relatos de Stephen King, y también a Joyce, y a Nabokov, que no me parece un genio ni como escritor ni como crítico. Y Chandler, considerado por Truman Capote como uno de los más grandes escritores estadounidenses, es uno de mis escritores favoritos. Y sí, no he llegado al final del artículo: la opinión de Barthes (también lo he leído: mea culpa) que lo encabeza me parece superficial y absurda. ¿Es normal que alguien piense que sus hábitos como lector deben de ser también los de todos los demás? Jamás me he saltado un párrafo de Balzac, porque lo que me gusta de él es precisamente cómo escribe, como también me ocurre con Proust. Así que el resto, con todo mi respetos para su autor, lo he leído sólo por encima. Y quien quiera saber qué ocurrirá una vez que todos los habitantes de Salem’s Lot se conviertan en vampiros, que lea el cuento «Regreso a Jerusalem’s Lot», editado por Valdemar en «Vampiras», si no me falla la memoria.

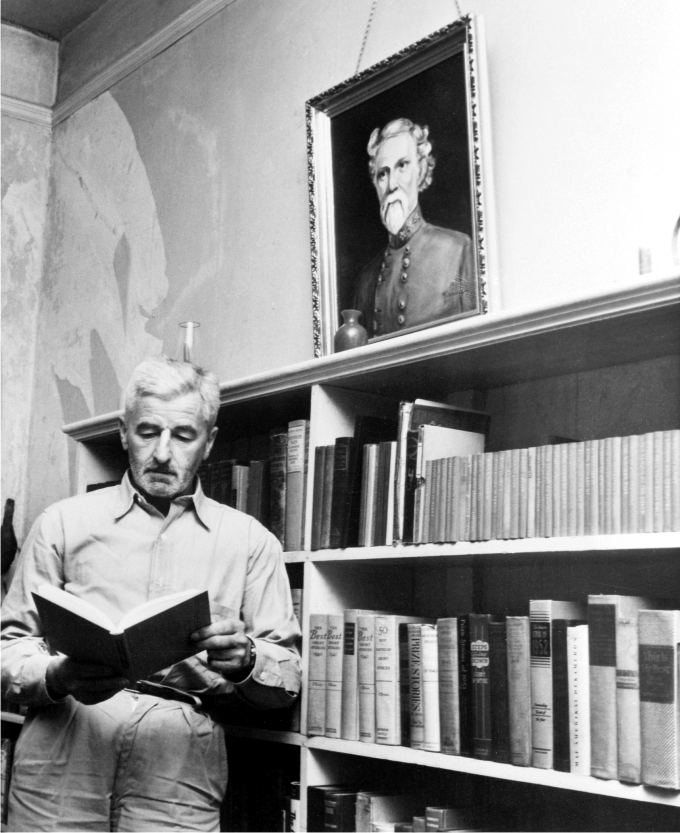

Yo he llegado hasta este artículo al poner el apellido Faulkner en el buscador de vuestra revista (estoy leyendo el Ruido y la furia). Y efectivamente algo de razón debe llevar el autor del artículo en lo que escribe sobre la polaridad y la barrera que el texto puede establecer entre el lector y la historia… y todo ese tipo de cosas magníficamente explicadas. Lo cierto es que es la primera vez que leo a Faulkner y creo que tiene algo (que no sabría definir) que hasta ahora yo no había «probado». Es probable que yo sea el paradigma de lector tonto de bestsellers que accidentalmente ha tropezado con un producto que no está concebido para él. Lo peor de todo es que me ha gustado. No sé definir qué es, pero diría que es «otro rollo».