«Mientras recorro en un sentido y en otro el puente de Brooklyn todo se me aclara perfectamente. Una vez que dejo atrás la torre y me siento en equilibrio sobre el río, todo el pasado encaja. (…) El puente era el arpa de la muerte, la extraña criatura alada sin ojo que me mantenía suspendido entre ambas costas».

El puente de Brooklyn, de Henry Miller (1891 – 1980), escritor norteamericano

(Viene de la primera parte)

Los puentes colgantes atravesaron una edad de oro en Europa durante la primera mitad del siglo XIX, llegando a su máxima expresión con el puente de Menai, finalizado en 1826, que es considerado el primer puente colgante moderno y sigue en servicio hoy en día. La mayoría de aquellas estructuras contaban con cables principales fabricados con cadenas o con alambres de hierro, que daban lugar a puentes que sí, que unían márgenes o laderas, pero que se ejecutaban con más buena voluntad que conocimientos técnicos. Fuertes vientos o excesivas sobrecargas provocaron diversas catástrofes en Francia y en Gran Bretaña, con cuantiosas pérdidas económicas y humanas, que hicieron que en el viejo continente disminuyera, paulatinamente, la construcción de puentes colgantes durante la segunda mitad de dicho siglo. Por contra, al otro lado del Atlántico se estaba gestando una nueva potencia económica, sobre un terreno prácticamente virgen, que necesitaba crear una red de comunicaciones que facilitara la emergente industria y comercio.

New York, New York

Durante el siglo XIX, la población de Nueva York experimentó un crecimiento descomunal: los 60.000 habitantes que tenía hacia 1800 los multiplicó por diez en 50 años, y a su vez estos se duplicaron con creces en los treinta siguientes. La inmigración generada alrededor de la actividad económica del puerto se alojaba tanto en la pujante isla de Manhattan como en el, por aquel entonces, municipio independiente de Brooklyn (se integraría en el de Nueva York en 1898), que se frotaba las manos ingenuamente pensando que, una vez ocupados todos los solares de la isla, la expansión demográfica continuaría en su ciudad. En cierto modo, el tiempo daría la razón a quien pensaba así, porque el terreno edificable se acabó… pero no tuvieron en cuenta la tercera dimensión: agotada la planta, la edificación continuó en altura, con el resultado del más famoso skyline del mundo.

El tráfico en el brazo de mar que separa Brooklyn de Manhattan, que realmente no es un río pero que tiene una denominación (East River) que puede dar lugar a error, alcanzaba la mareante cifra anual de unos 40 millones de pasajeros en los transbordadores que unían ambas orillas. Gran parte del tejido productivo dependía del funcionamiento de esas barcazas ya que los obreros vivían en su gran mayoría desperdigados alrededor de la cara isla neoyorquina y debían salvar, a diario, las aguas para presentarse en su puesto de trabajo y después, obviamente, regresar a sus hogares. Este incesante trasiego transversal se veía interrumpido por el tráfico mercante, que subía y bajaba por el canal natural, dando lugar a accidentes y abordajes con frecuencia. Un invierno durísimo que congeló completamente el East River en enero de 1867 y paralizó las conexiones por ferry (y, por extensión, casi toda la actividad económica y comercial), supuso el argumento definitivo para quienes habían estado a favor de unir Manhattan con Brooklyn por carretera. Por aquel entonces no era raro ver en invierno bloques de hielo flotando por el East River que ponían en peligro la navegación pero que también cuestionaban la idoneidad de cimentar pilas en el lecho marino. Y es que hacer una estructura con una luz del orden de medio kilómetro (era la anchura del brazo de mar en los lugares apropiados para construir un puente) parecía algo irrealizable puesto que el récord del mundo en aquel momento apenas superaba los 300 metros. Hubo quien propuso ejecutar un túnel o incluso una presa (!!!). Finalmente, la solución en forma de puente salió adelante cuando alguien propuso el nombre de John A. Roebling.

Me llamo Roebling, John August Roebling

Probablemente, que hoy en día existan puentes colgantes kilométricos se debe al legado de John Roebling. Nacido en Müllhausen (Sajonia) en 1806, a los 20 años ya había conseguido el título de ingeniero civil en el Instituto Politécnico de Berlín, donde tuvo una sólida formación artística y parece ser que fue uno de los alumnos preferidos de Hegel. Por ideas políticas emigró a Estados Unidos cuatro años más tarde, donde fue miembro fundador de una comunidad agrícola en Pennsylvania; pero estar entre lechugas y pepinos se le antojó un coñazo, por lo que pronto volvió a su verdadera vocación: la ingeniería. En paralelo a su incipiente carrera de diseñador de puentes de éxito (por ejemplo, el puente de Pittsburgh sobre el río Monongahela en 1845, que constaba de 8 vanos colgantes de unos 57 metros de luz), creó en 1841 una fábrica de alambres y cables enrollados que ha sido importantísima en la historia de los puentes colgantes, no solo por los materiales que manufacturaban, sino por las técnicas de puesta en obra por ella practicadas, aún vigentes hoy en día. El nombre de Roebling se puso sobre la mesa para solventar el paso del East River por la fama que le había granjeado dos grandes obras: el Puente sobre el Niágara (1855) y el Puente de Cincinnati (1867).

El Puente sobre el Niágara, con unos 246 metros de luz, fue uno de los pocos puentes del siglo XIX que soportaba tanto tráfico ferroviario como de carretas y peatones gracias a sus dos tableros superpuestos que conformaban una viga de gran rigidez y que solucionaba los problemas de deformaciones que habían sufrido otras estructuras ferroviarias. Además, Roebling arriostró, intuitivamente, el tablero en las inmediaciones de las pilas mediante tirantes tanto en la parte superior como inferior del mismo. Lamentablemente, en la actualidad ya no podemos contemplar sus torres de inspiración egipcia puesto que fue demolido y sustituido por un puente arco en 1896 y ni llegó a coexistir con el genial transbordador de Leonardo Torres Quevedo (1).

Por su parte, el puente de Cincinnati fue record del mundo de luz con 322 metros y sigue en servicio (aunque ha sido sometido a refuerzos estructurales). Además de ser una obra de mayor envergadura que la del Niágara, se aprecia también una depuración de las formas y una evolución en la tipología de las torres pétreas que desembocará en las majestuosas pilas de Brooklyn. A pesar de haber costado el doble de lo presupuestado, en gran parte debido a problemas con los suministros por la Guerra de Secesión Americana, la sociedad que explotaba el puente (era de peaje) dio excelentes referencias de Roebling a la New York Bridge Company, organismo privado creado para construir el puente sobre el East River. El nombre de la Compañía, por cierto, traslucía el deseo de Brooklyn (unirse con Nueva York), no que fuera especialmente deseado por aquel municipio; es más, según algunas publicaciones de la Gran Manzana, contrarias a la ejecución de la estructura, aseguraban que el puente solo traería criminalidad y saturación a Manhattan.

Pero no solo había buenas referencias sobre Roebling desde el punto de vista técnico sino como ser humano, una fuerza de la naturaleza: tenaz, trabajador, culto, severo, inteligente y con una gran personalidad. Se cuenta que si alguien llegaba cinco minutos tarde a una cita con él (a las que siempre se presentaba con una puntualidad enfermiza), cancelaba el encuentro. Sea quien fuera: Roebling fue convocado durante la Guerra de Secesión por el General John Charles Frémont para pedirle consejo; como este tardó en recibirle, le dejó una nota que decía así (las mayúsculas enfáticas son mías):

«Señor, usted me está haciendo esperar. JOHN ROEBLING no tiene tiempo para esperar a NADIE».

Y se marchó, aunque no ha trascendido si dio un portazo. Con estas credenciales la Compañía del Puente supo que había encontrado a su hombre, alguien en quien confiar y que no iba a recular ante la adversidad, y le hizo llegar una propuesta. Roebling aceptó entusiasmado, siendo nombrado Ingeniero Jefe en mayo de 1867 con un salario de unos 8000 dólares al año, y presentó el diseño del puente con prontitud aunque fue recibido con escepticismo, cuando no rechazo frontal, desde ciertos círculos. Así, la Sociedad Politécnica de Nueva York realizó una serie de conferencias donde intentaron reventar el proyecto de Roebling tildándolo de experimental, irrealizable y un “ejercicio de vanidad”. Insultos graves y desproporcionados, como si el diseño de Roebling fuera una vulgar obra de Santiago Calatrava.

Tras dos años de largos trámites y múltiples, el 21 junio de 1869 el proyecto obtenía el visto bueno de los ingenieros del ejército con el condicionante de dejar al menos 40 metros libres bajo el tablero en la máxima pleamar. Por este motivo, Roebling tuvo que rediseñar el tablero colocando las celosías metálicas por encima de la superficie de rodadura (característica del Puente de Brooklyn) y sin atirantamientos inferiores, como había hecho en el Niágara, lo que supuso un sobrecoste en el presupuesto de unos 300.000 dólares. Los periódicos de Brooklyn, exultantes, se hicieron eco del inicio de las obras el 25 de junio. El lunes 28 de junio, mientras Roebling estudiaba in situ la ubicación de una de las torres, un transbordador le pilló el pie contra el muelle, siendo necesario cortarle varios dedos destrozados al ingeniero. Incrementando su figura legendaria, ordenó que realizaran la operación sin anestesia y no demostró sentir dolor durante la amputación. Su tozudez impidió que le fuera aplicado un tratamiento médico habitual, aunque no está claro si este habría cambiado su desenlace: tras un deterioro físico exponencial, el 24 de julio moría de tétanos.

Y ahora, ¿qué?

El proyecto que tanto había costado sacar adelante se quedaba huérfano en los tacos de salida. La pérdida de Roebling, para muchos la única persona capaz de materializar los planos de esta obra monumental, parecía que hería de muerte el sueño de Brooklyn. La Compañía necesitaba un golpe de efecto para calmar a la opinión pública. Quien haya leído Los pilares de la Tierra, de Ken Follett, reconocerá cierto “paralelismo” con la historia del Puente de Brooklyn: John Roebling/Tom Builder, que parecía que iba a ser el protagonista de la historia, muere trágicamente al inicio de las obras, siendo su hijo/hijastro, que había estado en segundo plano hasta ese momento, el que toma el relevo. En efecto, Washington A. Roebling fue nombrado por la Compañía Ingeniero Jefe el 3 de agosto de 1869. Washington, a pesar de su juventud –tenía 32 años- dirigía la fábrica familiar de alambre y ya había colaborado estrechamente con su padre en el Puente de Cincinnati.

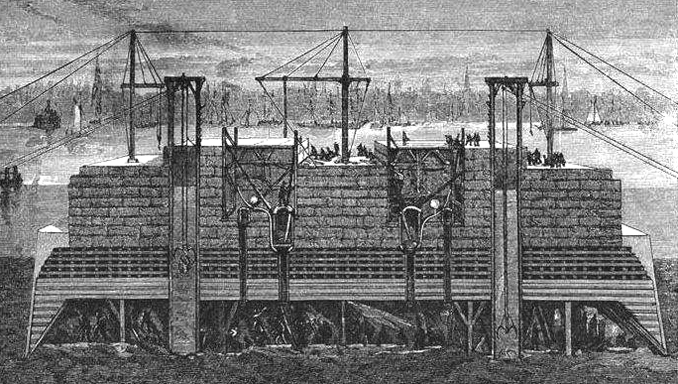

Su profundo conocimiento del proyecto y de la forma de trabajo de su padre le postulaba como el sustituto idóneo (y, por descontado, también era ingeniero civil). Además, había estado durante un año en Europa familiarizándose con los métodos de cimentación con aire comprimido, necesarios para la ejecución de las torres del Puente de Brooklyn. Así como los arranques de las torres del Puente sobre el Niágara no habían supuesto ningún problema ya que se cimentaban a cielo abierto sobre roca, en el Puente de Cincinnati tuvieron que ejecutar unos recintos estancos donde poder trabajar para apoyar la base de las pilas, puesto que estas se encontraban en el cauce del río Ohio. Pero en Brooklyn, el calado del East River imposibilitaba esta solución: el lecho se encontraba a unos 20 metros de profundidad y el sustrato competente, sobre el que descansar las pilas, estaba a unos 15 metros bajo el fondo; es decir, unos 35 metros en total. La única solución era utilizar cajones de aire comprimido, unas campanas de unos 50×30 metros llenas de aire a presión para evitar la entrada del agua, aproximadamente a razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad.

No era un buen lugar para trabajar: la altura libre era inferior a 2.85 metros, con humedad, calor, ruido, barro… y el peligro siempre presente de que un blandón del terreno propiciara una fuga de aire a presión, descomprimiendo el cajón e inundándose, o que el peso de toneladas de granito que gravitaba sobre sus cabezas se precipitara sobre ellas (2). Durante los primeros meses el ritmo de excavación era penoso, unos 15 cm de profundidad a la semana, debido a la aparición de bloques de roca aislados, muy complicados de demoler a mano. Finalmente, aún con el riesgo que entrañaba, Washington Roebling permitió utilizar pequeñas cargas de pólvora porque de lo contrario, a esa velocidad, la excavación habría llevado años.

La ausencia en aquella época de electricidad y teléfono hacía que Roebling bajara continuamente a las campanas para supervisar los trabajos y resolver los problemas que surgían. En una ocasión, un fallo con las esclusas de entrada y salida provocó una descompresión y él mismo, a oscuras y con el agua ya por las rodillas, logró volver a cerrarlas. Otra vez, un fuego tal vez generado por las lámparas de gas y alimentado por el aire comprimido se descontroló; Roebling capitaneó en persona las labores de extinción, pero finalmente solo pudieron apagarlo inundando el cajón, maniobra que retrasó los trabajos varios meses. En el fragor del momento, Roebling se desvaneció inexplicablemente. Y no era el único. Varios trabajadores tenían náuseas y dolores al salir de los cajones, en algún caso quedándose paralíticos o incluso falleciendo. Aunque no se conocían del todo las implicaciones de la Ley de Henry o la Ley de Boyle-Mariotte en lo referente a los trabajos en campanas de aire comprimido, los médicos limitaron los turnos de trabajo en el interior de las mismas a 4 horas y obligaron a realizar las entradas y salidas del cajón más despacio. Pero Washington, que había heredado de su padre un inagotable sentido del deber, quería estar al tanto de los trabajos continuamente, por lo que no siguió estas instrucciones. Hasta que “la enfermedad del buzo” (síndrome de descompresión) hizo acto de presencia y, continuamente fatigado y con dolores crónicos, se enclaustró en su habitación hasta el fin de sus días.

Y ahora, ¿qué? (II)

Pero que fuera físicamente incapaz de salir de su casa no significaba que Washington renunciara a seguir dirigiendo las obras. Desde la ventana de su habitación, apenas a un kilómetro del puente, controlaba la ejecución de los trabajos con prismáticos pero aún así, era necesario transmitir determinadas órdenes o ver in situ el desarrollo de algunos tajos singulares, una labor que solo podía delegar en alguien que contara con toda su confianza: su esposa, Emily Warren Roebling. En una época en la que las mujeres no tenían derecho al voto resulta aún más chocante imaginar a una mujer, sin formación ingenieril, dictando a los cerriles obreros (hombres de su tiempo) las órdenes que le había escrito su marido. La Compañía, viendo la desenvoltura de Emily en estos derroteros, que incluso defendía a su pareja con fiereza cuando alguien ponía en duda su capacidad para seguir al mando de esta obra monumental, ratificó a Washington como Ingeniero Jefe.

Las torres ya estaban erigidas convirtiéndose en la edificación más alta de Nueva York, con sus característicos arcos apuntados y contrafuertes que le dan el carácter gótico y monumental a lo que muchos consideraban una catedral aconfesional para un país joven, sin siglos de historia como las naciones europeas. Tras construir los macizos de anclaje, situados a unos 270 metros de las torres y compuestos por una gigantesca mole de piedra de más de 50.000 toneladas cada uno para compensar el tiro de los cables principales, llegó el momento de comenzar a colgar cables. Esta maniobra conceptualmente no tiene ningún misterio, porque es algo que saben hasta los pigmeos:

Muy fan del pigmeo volador (minuto 3:30). Y del pigmeo jefe que manda a todos mientras está sentado (4:40)

En efecto, hay que pasar un cable de un lado a otro y, apoyándose en él, ir construyendo el resto del puente. En el caso de Brooklyn obviamente no lanzaron ni a Emily ni a Washington (pobre, bastante tenía con lo suyo) con una liana, sino que pasaron el cable con una barcaza y se elevó hasta la torre con una grúa. Ya se podía utilizar como puente, o más bien como tirolina, aunque había tener un sentido del peligro bastante atrofiado. Al poco se construyó una pasarela demencial por la que se permitía pasar a los viandantes, donde no se sabía quién era más inconsciente: la Compañía por permitir pasar o los peatones que se la jugaban en una pasarela estrechísima, en una decisión que hoy provocaría un infarto al coordinador de seguridad y salud. Si bien los cables no fueron suministrados por la fábrica de los Roebling (y por cierto, se detectó que el suministrador no cumplía con la calidad mínima exigida y Washington tuvo que recalcular la estructura), solo esta era capaz de montar los cables con seguridad y rapidez utilizando un sistema de devanado mediante polea en el que estaban tan especializados que ninguna otra empresa era capaz de hacerlo. Cada cable principal estaba compuesto por 18 mazos de 278 alambres de 3 mm de diámetro cada uno y, gracias a la técnica utilizada por los Roebling (y aún en vigor hoy en día), quedaban empaquetados con un alambre que los compactaba al enrollarse fuertemente a lo largo de su sección para que trabajaran todos a la vez. Por esta época (junio de 1874), la Compañía se disuelve y los Ayuntamientos de Brooklyn y Nueva York se convierten en la promotora del puente aunque, como el primero carga con dos tercios de los gastos de la obra, dará el nombre oficial a la estructura que conocemos en la actualidad.

El tablero original, de 26 metros de anchura, contaba con cuatro carriles para carretas de caballos, dos líneas de tranvía y el paseo peatonal elevado, que ha permanecido inalterado con diseño original (aunque rehabilitado) incluso su suelo de madera característico. Más tarde se quitaron dos carriles para carretas y se sustituyeron por dos líneas de ferrocarril más. En la estructura actual han desaparecidos los tranvías y la superficie de rodadura tiene 6 carriles para automóviles.

El 24 de mayo de 1883, tras más de 13 años de trabajo, 27 trabajadores muertos y 15 millones de dólares (4 millones más de lo presupuestado), se inauguró el Puente de Brooklyn. Costando el paso por el puente un penique (que fuera una obra costeada por los ayuntamientos no significa que fuese gratuito) pasaron por él unas 150.000 personas. Los primeros en atravesarlo, desde el lado de Nueva York, fueron el alcalde de esta ciudad, el Gobernador del Estado y el Presidente de los Estados Unidos Chester A. Arthur, mientras que el alcalde de Brooklyn los esperaba en su lado del puente. La siguiente en cruzar fue Emily Warren Roebling, distinguida con este honor por la impagable labor realizada. Nada más finalizar la ceremonia, el Presidente y sus más destacados acompañantes fueron a la casa de Washington Roebling para presentarle en persona sus respetos y gratitud, en un encuentro cargado de emoción para Washington: una obra que se había cobrado la vida de su padre y gran parte de su salud, se erigía al fin como el símbolo de una nación, la estructura bella y elegante que nos ha llegado hasta nuestros días. Pero la alegría no duró mucho porque la tragedia volvió a hacer acto de presencia en el puente. El 31 de mayo, solo una semana después de la inauguración, se produjo una estampida por causas poco claras que se saldó con la muerte de 12 personas y multitud de heridos. Tras este incidente, corrió el rumor de que la estructura crujía y que no era capaz de soportar el tráfico. Un año después, P.T Barnum, un empresario del espectáculo, cruzó el puente con ¡una manada de 21 elefantes! con lo que, en un evento publicitario antológico, dio carpetazo a las dudas sobre la resistencia de la estructura.

El Puente de Brooklyn en la cultura popular

Curiosamente, el episodio de los elefantes ha dado lugar a un libro infantil, pero no es la única obra literaria basada en la estructura: Arthur Miller, Henry Miller, José Hierro, Federico García Lorca… nombres famosos han dedicado líneas a la obra de los Roebling pero, por encima de todos, hay que destacar el excepcional The Great Bridge, de David McCullough, en el que se ha basado la mayor parte de este artículo. El cine también ha mirado en numerosas ocasiones hacia el puente. Hemos visto caminar por esta estructura a Tarzán (antes de la última remodelación del tablero), a Meg Ryan en Kate & Leopold, o a Godzilla. Y cómo no, ha copado planos y mucho metraje en films de directores enamorados de Nueva York como Woody Allen, Martin Scorsese, Spike Lee, o incluso José Luis Garci, entre muchos otros. En cuanto a las artes plásticas, por ejemplo Henri Silberman y Paul Strand realizaron múltiples fotografías del puente, y Andy Warhol o Joseph Stella lo representaron en sus cuadros. Incluso tiene un papel importante en el mundo del cómic: Spiderman perdió a su primer gran amor, Gwen Stacy, en una de las pétreas pilas… aunque esta acción se situó en el Puente de Brooklyn por un error del dibujante, ya que el guionista había escrito la línea de diálogo mentando al Puente de George Washington, confusión solventada en la reedición.

Continuará.

(1) El que tenga curiosidad puede adquirir el nº3 de Jot Down, donde se habla largo y tendido sobre este particular en el artículo Leonardo Torres Quevedo, un inventor adelantado a su tiempo.

(2) Sobre los cajones se iban colocando los bloques de piedra para que la campana descendiera a medida que se iba excavando; una vez llegados a la cota de cimentación, la campana se macizaba de piedra.

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Puentes colgantes (I): una introducción

Maravilloso artículo. Estoy por decir que los artículos de Jot Down que más me gustan son los de ingeniería…

Y en fin, no se si tiene mucho, poco o algo que ver, pero este artículo me trae a la memoria un cuento, leído hace tiempo, de Kipling, sobre la construcción de un puente en la India, con la crecida del monzón…. Lo buscaré y lo releeré.

«…Insultos graves y desproporcionados, como si el diseño de Roebling fuera una vulgar obra de Santiago Calatrava».

Genial. Pero por absurdo que fuese el diseño, le faltaría ese estúpido y carísimo color blanco.

Buen artículo, pero algo no se puede duplicar con creces. Duplicar es multiplicar por dos. Y puede ser exacto o una aproximación (multiplicar por 1,98 o por 2,05), pero no se puede «duplicar con creces». ;)

Curioso comentario, señor LironCareto. Es un terreno espinoso. Yo, y perdone la falta de modestia, soy ingeniero y matemático y, por tanto, un maniático de la exactitud y sin embargo no veo problema en decir «duplicar con creces». Que equivaldría a decir «duplicar con holgura» o «doblar con holgura». Por ejemplo, si digo que una persona «duplica con creces» el peso de otra quiero decir que pesa más del doble o incluso bastante más del doble. Evidentemente no es una expresión exacta, pero esto no significa que sea incorrecta. El lenguaje está lleno de frases que no son numéricamente precisas pero no por eso dejan de tener sentido.

Y si teclea usted en Google «duplica con creces» se encontrará 492.000 entradas. Es decir, hay mucha gente que comparte mi opinión. Esto no significa que científicamente tenga razón, claro, pero la cantidad es suficientemente significativa como para menospreciarla.

Interesantísimo artículo

¡Qué manera de escribir más divertida! Felicidades por hacer estos artículos tan interesantes.

Pingback: Una historia de perseverencia: El puente de Brooklyn | Usa Protector Solar

Excelente artículo. Siempre los espero porque todo lo que escribe lo hace con gran sentido del humor pero sin perder el rigor en lo que cuenta y son tremendamente ilustrativos

lluis, no sólo el blanco lo aparta de ser una obra de Calatrava. ¿El presupuesto de obra desviado de 11 a 15 millones de dólares sólo? ¡Intolerable!

«John August Roebling. Si Martin Scorsese hiciera una película sobre el Puente de Brooklyn (ojalá), apuesto por Daniel Day Lewis como John Roebling»

ya te digo OJALA…el tema da para mucho, el caso hacerla bien y seguro que Scorsese sabria hacerla

Muy buen articulo

Pingback: La Dirección de Proyectos moderna y el puente de Brooklyn | BPMSAT

Pingback: RT si crees que un puente aguanta muchos coches. FAV si no – El Sol Revista de Prensa