El 19 de abril del año 2000, dos agentes de tráfico que patrullaban un área rural del norte de Italia se sintieron intrigados cuando, a lo lejos, vieron un automóvil detenido en una carretera solitaria. En el interior del coche —un Lancia— había dos individuos inmóviles, que parecían estar esperando algo. Tras un rato de observación, los policías notaron que el Lancia no arrancaba y que sus ocupantes no salían al exterior; aquello era llamativo, se trataba de un lugar bastante extraño para que unos hombres decidieran parar el coche y dedicarse, al parecer, a aguardar o vigilar. Así que los agentes sospecharon inmediatamente que algo inusual podría estar cociéndose; hicieron una llamada a la central, describieron el automóvil y así averiguaron que era robado. Ahora tenían buenos motivos para creer que aquellos tipos podrían estar tramando algo raro. Los agentes abandonaron el coche patrulla y comenzaron a caminar hacia el Lancia, que seguía parado junto a la carretera, sin arrancar el motor y sin que sus ocupantes diesen muestra alguna de querer salir. Pero de repente, sin otro gesto ni previo aviso, los ocupantes del automóvil sacaron sendas pistolas y comenzaron a disparar sobre los policías. Estos respondieron al fuego y el lugar se transformó en el escenario de un inesperado tiroteo. Y en ese tiroteo los delincuentes empezaron a salir perdiendo. Uno de ellos abrió la puerta del coche y trató de huir a la carrera, pero las certeras balas de los policías lo alcanzaron y cayó al suelo fulminado. Quedó tendido en el asfalto, inerte. Una vez finalizado el intercambio de disparos, los policías se acercaron al individuo que había quedado tendido en la carretera. Vestía con unos vaqueros y una sencilla chaqueta, e hilos de sangre brotaban de su boca, de su nariz e incluso de sus ojos. Ya no estaba vivo. Pensaron en un primer momento que se trataba de un delincuente albanés, porque era algo habitual en cierto tipo de bandas que cometían asaltos y secuestros en zonas rurales o suburbanas, en domicilios de industriales o comerciantes locales. Pero no, el hombre al que acababan de abatir no era un delincuente cualquiera. Finalmente se dieron cuenta de que acababan de cazar a uno de los criminales más notorios de los últimos años, el autor de uno de los robos a mano armada más grandes de la historia; un hombre teóricamente en camino de la reforma. En unos minutos más, el lugar estaría plagado de refuerzos policiales; todos rodeaban el cadáver de Valerio Viccei, cuarenta y cinco años, antigua estrella en los tabloides ingleses, autor de una pretenciosa autobiografía, eterno mitador de Al Pacino… y ahora un cuerpo abatido a tiros en una solitaria carretera.

“Me apasionaban las armas, las mujeres guapas y los coches rápidos”

Viccei procedía de una familia acomodada del norte de Italia: su padre era abogado y su madre era propietaria de una boutique. Su origen no era precisamente marginal, ni había pasado penurias durante su infancia. Pero eso no le impidió comenzar sus escarceos delictivos ya durante la adolescencia, motivado en parte por la obsesión hacia su película favorita —Scarface, protagonizada por Pacino—, que vio decenas de veces durante su vida y que, como él mismo admitía, lo ayudó a modelar su imagen como criminal. O al menos, la imagen que él pretendía proyectar. Siempre quiso construir su propia figura en torno al personaje de Tony Montana que Al Pacino había encarnado en el film, y soñaba con un ascenso similar en el mundo del crimen al que Montana protagonizaba en la ficción. Los padres de Valerio, en cambio, pretendían que el joven fuese a la universidad. Y lo lograron, aunque no con las consecuencias previstas. Durante su poco fructífera etapa universitaria —en la que pasó de puntillas y sin éxito por la carrera de Filosofía— su hijo no dejó de hacer gala de una personalidad violenta, superficial y fuertemente instintiva y se las arregló para juntarse con lo peorcito del ambiente. Cayó bajo la influencia del ultraderechista Gianni Nardi, futuro vicepresidente del club de fútbol AC Milan y por entonces líder del grupo de extrema derecha “Frente de Juventudes”. Era una banda implicada en alborotos e incluso en algunos actos terroristas. Una buena manera de que Viccei diera rienda suelta a sus impulsos antisociales. Solía lucir simbología fascista en público, llegando a participar en la colocación y detonación de alguna que otra bomba. Pero, para él, la política terminó siendo secundaria y el grupo radical no tardó en convertirse en una excusa como otra cualquiera para retomar su actividad favorita: el robo. El dinero y los placeres asociados a ese dinero se convirtieron en el principal objetivo de su vida; poco a poco, fue dejando de lado las “actividades subversivas” y el extremismo político para centrarse únicamente en lo que de verdad le importaba: él mismo y su propia carrera como atracador. Durante su juventud en Italia, Valerio Viccei perpetró, se estima, no menos de medio centenar de atracos y robos de cierta consideración.

Llevado por sus ambiciones de corte hollywoodiense, decidió que Italia se le había quedado pequeña (o que su registro criminal allí estaba empezando a ser demasiado grande) y a mediados de los años ochenta se trasladó a Londres. En el Reino Unido continuó con su estilo de vida habitual, sólo que a mayor escala. Convencido de que efectivamente se estaba transformando en una nueva versión de Tony Montana —en lugar de un cubano en EEUU, él era un italiano en Inglaterra—, se comportaba con una arrogancia digna de su película favorita. Le gustaba vestir de forma suntuosamente hortera, luciendo ropas “elegantes”, joyas vistosas (entre ellas, un anillo de oro con forma de revólver) y zapatos caros. Conducía coches deportivos e iba por ahí perfectamente imbuido en su papel de seductor nato, rodeado de mujeres y un aura de chulo de playa latino que lo satisfacía sobremanera. Cuando se miraba al espejo, veía al nuevo Pacino, al “playboy” con clase que se ganaba la vida pistola en mano. Y eso era exactamente todo a lo que él había aspirado siempre.

Pero su tren de vida requería altos ingresos y, pese a sus ínfulas, Valerio Viccei no era Tony Montana. No se había convertido en líder de ningún grupo mafioso; jamás había dejado de ser básicamente un ladronzuelo, un atracador. Si quería vivir como un “capo”, y si quería conseguirlo haciendo lo único que sabía hacer, lo que realmente necesitaba era un robo a lo grande. Muy a lo grande.

Reunió a una pequeña banda y fijaron sus ojos en un objetivo suculento que, para la importancia del botín que albergaba, resultó no ser especialmente inexpugnable. Se trataba del Centro de Depósitos de Seguridad de Knightsbrigde. No se trataba de un banco al uso, sino más bien de un lugar dedicado a la custodia de valiosas posesiones; sus clientes eran gente adinerada de todo tipo, desde empresarios hasta aristócratas e incluso miembros de la realeza, pasando por estrellas de cine y figuras relevantes del crimen organizado. En sus numerosas cajas de seguridad se almacenaban grandes cantidades de dinero en metálico, así como un espectacular surtido de joyería y piedras preciosas. Viccei pensó que si conseguían dar un golpe exitoso en aquellos depósitos, podrían obtener un botín lo bastante cuantioso como para pensar en retirarse. Dicho y hecho, empezaron a preparar el asalto.

El 12 de julio de 1987, Valerio Viccei, acompañado por un cómplice, entró en el Centro de Depósitos de Seguridad de Knightsbrigde. Iba elegantemente ataviado, haciéndose pasar por un ricachón italiano —si tenía pinta de mafioso, no sería el primer mafioso en haberse convertido en cliente del depósito— y mostrándose interesado por contratar una caja de seguridad. El manager del Centro atendió servilmente a Viccei y su acompañante; los condujo al sótano de los depósitos para mostrarles las instalaciones y cómo era el segurísimo depósito que podría alquilar por un nada modesto precio. Craso error: una vez en el sótano, Viccei y su cómplice sacaron sendas pistolas, encañonaron al manager y a los guardas de seguridad, y los obligaron a rendirse. Después, abrieron la puerta de la calle para dejar entrar al resto de la banda, quienes llevaban herramientas para abrir los depósitos. Colocaron un cartel en la entrada que anunciaba, de manera discreta y formal, el cierre transitorio del Centro. Así evitaban que, si llegaba algún verdadero cliente, sospechara al encontrarse el lugar desatendido. Después, afanosamente, los atracadores fueron abriendo depósito tras depósito y quedándose con todo aquello que les interesaba: dinero, joyas, etc. Cuando abandonaron las instalaciones, llevaban consigo un botín cercano a los cincuenta millones de libras (las estimaciones variaban entre cuarenta y sesenta). Acababan de dar uno de los más grandes golpes del siglo. Se marcharon a sus escondites para esperar que escampase un tanto el temporal. Nadie los detuvo ni les impidió el paso. Los guardas de seguridad, atados, no pudieron dar aviso a la policía. El robo sólo fue descubierto cuando llegó al Centro el personal del siguiente turno. Un trabajo impecable.

Pero no todo fue perfecto. La policía, dada la magnitud del robo, se aplicó con especial cuidado en el rastreo de pistas. Una unidad forense descubrió una huella dactilar que pudieron identificar como perteneciente a Valerio Viccei, quien obviamente ya acumulaba un dilatado historial delictivo a esas alturas. El italiano permanecía bien escondido, pero se inició una investigación en torno a su círculo habitual. Gracias a una discreta y estrecha vigilancia policial, las autoridades lograron dar con varios de los cómplices del asalto de Knightsbrigde, que fueron detenidos en una operación bien coordinada. El propio Viccei, aún en su escondite, supo que la policía estaba capturando a la banda y decidió que necesitaba salir al extranjero. Logró sortear el cerco y huir a Sudamérica con su parte del botín. Se había salido con la suya: había ganado una fortuna con un único robo y además había conseguido esquivar a la ley. Aquello lo convirtió en una figura casi legendaria, gracias el eterno sensacionalismo de la prensa británica. Era como el nuevo Ronnie Biggs, pero además considerado como el cerebro de un espectacular golpe maestro. Viccei lo había conseguido. Se vio a sí mismo como un genio criminal a lo Tony Montana.

Pero Valerio Viccei no era tan genial como se consideraba. Como afirmaron algunas personas que lo conocieron más tarde, era vano, superficial, seductor y siempre pendiente de las apariencias… pero no tenía una mente particularmente brillante. Podría haber permanecido al otro lado del charco, y podría haber sido capturado allí o no, pero hubiera mantenido intacta su aura de súper-criminal. Sólo que no lo era. De hecho, convencido de que era tan astuto que podría hacer cualquier cosa que le viniera en gana, hizo una de las cosas más estúpidas que podría hacer un criminal en sus circunstancias. No contento con haber escapado exitosamente al otro lado del mundo, empezó a echar de menos algo que se había dejado en Inglaterra: su bonito Ferrari Testarossa. Pese a que su botín daba más que suficiente como para comprar cualquier otro coche, Viccei se empeñó en que tenía que recuperar su Ferrari, así que, ni corto ni perezoso, ¡regresó al Reino Unido! Viajando de incógnito, se presentó en las islas con la intención de embarcar el automóvil hacia Sudamérica. Se mire por donde se mire: un movimiento de una solemne estupidez. Como era de esperar ante un robo de aquella magnitud, la policía seguía vigilando el entorno de Viccei en Inglaterra. No sería la primera vez que un delincuente huido cometía el error de hacer una llamada telefónica a un allegado que permitiera localizarlo en el extranjero, o algún otro desliz similar. Lo que quizá no esperaban era que Viccei fuese tan insensato como para volver a por su automóvil… pero así sucedió. Y, naturalmente, cayó en una trampa. Los polícías no se andaron con sutilezas: mientras Viccei conducía su amado Ferrari por una apartada carretera inglesa, un coche policial bloqueó el camino, obligándolo a frenar. Varios agentes se abalanzaron sobre el capó delantero, hicieron saltar en pedazos el parabrisas y sin contemplaciones sacaron al italiano, a pulso, a través de la ventana rota. Acababa de terminar la dulce escapada de uno de los mayores ladrones del siglo.

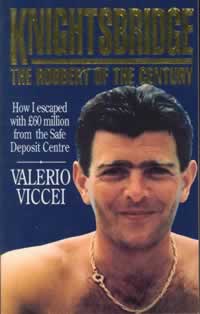

Pese al torpísimo traspiés que condujo a su detención, la prensa y la televisión británicas no dejaron de hablar de Valerio Viccei, convertido en una celebridad. Al italiano, pese a estar ahora enfrentándose a la justicia, le encantó toda esta nueva fama. Metido en su papel de “gran cerebro” criminal, papel que él mismo creía a pies juntillas, deleitaba a los periodistas con declaraciones en las que pretendía pintar sus andanzas con una aureola de leyenda, como si fuese un forajido del Far West o un artista del crimen salido de una novela de Sherlock Holmes. Llegó a decir, sentado en el banquillo y respondiendo a preguntas del juez, que. “tal vez parezca un idiota romántico, pero el dinero era lo último en que pensaba cuando planeé el atraco”. Afirmaba que había realizado el robo con la intención de llegar a lo más alto en su carrera, casi como un acto de “orgullo profesional”, y vendió hábilmente aquella imagen de sí mismo. Incierta, pero llamativa. Aquella clase de ocurrencias proporcionaban titulares fáciles a los periódicos y Viccei llegó incluso a publicar una sonada autobiografía, aunque su recién estrenada fama no le impidió afrontar una condena de más de treinta años de cárcel.

No cumplió íntegra la condena; de hecho, sólo estuvo una década en prisión. Pasó varios años en el penal de la Isla de Wight, donde continuaba ufanándose de su gran golpe y su fama, intentando captar la atención de los periodistas con alusiones irónicas al atraco. Inevitablemente, la cárcel hizo que su popularidad fuese apagándose. Aquello, quizá, le fue de bastante ayuda, porque al cabo del tiempo fue extraditado a su país natal y trasladado a una cárcel italiana. No tardó demasiado en volver a pisar la calle gracias a un permiso diurno: obtuvo un trabajo en una editorial y de lunes a viernes acudía a trabajar. Sólo estaba obligado a volver a su celda para pasar la noche. Aquella forma de vida, naturalmente, le parecía poca cosa. No podía evitar pensar en retomar, aunque sólo fuese en parte, su anterior tren de existencia.

Y claro, empezó a tramar algún nuevo golpe durante aquellos permisos diurnos. Al parecer, su próximo proyecto era el de asaltar un furgón blindado en una carretera solitaria y huir con las sacas de dinero en metálico. Nuevamente intentaría huir al extranjero para saborear de nuevo el efímero éxito del robo de Knightsbrigde. Habría estudiado el itinerario de uno de aquellos furgones y escogido un trayecto a través de una zona de granjas, alejada del bullicio de la ciudad y de la vigilancia policial. En el auto, de hecho, llevaban armas y pasamontañas. Valerio Viccei y su nuevo cómplice detuvieron el automóvil en la cuneta. Pero justamente en aquella zona elegida para el golpe vivían algunos industriales adinerados y se habían producido asaltos o amenazas de secuestro por parte de bandas —generalmente de albaneses—, lo cual había alertado a la policía de la región. Tal vez en otras circunstancias, la presencia de un automóvil aislado no hubiese despertado tanto interés en una patrulla que casualmente pasaba por allí, y quizá ni se hubieran molestado en investigarlo. Pero Viccei —ese “genio” criminal—no supo plantearse que en una zona “caliente” donde existían riesgos de secuestro no era la mejor zona para cometer un nuevo atraco. Detenerse allí con un coche robado, en libertad bajo palabra y estando en posesión de pistolas y pasamontañas no era una muy buena idea. Tampoco fue buena idea liarse a balazos con la policía.

No será recordado como el genio del crimen que a él le gustaba pensar que era, y su final fue más propio de su verdadera naturaleza: el de un irreflexivo ladronzuelo cuyos grandes planes solían quedarse cortos en cuanto se veía obligado a improvisar. En cierto modo consiguió parte de sus fines: obtuvo fama y una transitoria aureola de bandido mítico con la que había soñado durante toda su vida. Todo gracias a un gran golpe, bien ejecutado, de esos que atraen la morbosa atención de los periodistas y el público. Pero alguien como Valerio Viccei no era producto de un guión cinematográfico y podía cometer deslices inexplicables que ni siquiera un guionista hubiese considerado verosímiles. Fue un ídolo criminal con los pies de barro. Eso sí, alrededor de diez millones de libras del botín de Knightsbrigde nunca fueron recuperadas. Quién sabe; algún lector podría estar echándole un sonriente vistazo a este artículo mientras apura un mojito en algún resort de la costa, todo ello pagado aún con las joyas de alguna condesa inglesa, desaparecidas en el atraco. Cosas más raras se han visto.

Ni pudo ser Tony Montana ni pudo hacerse las cejas.

Me lo has quitado de la boca.

Palurdo + Delirios de grandeza = la formula del fracaso asegurado

Si le pones una barbita, un puro y un frenillo…

Habria visto Scarface muchas veces,seguro…pero nunca habia visto como acaba.

Ese «Los polícías no se ANDARON con sutilezas» le resta una gotita de calidad al magnífico artículo.