Viene de la primera parte

Viajemos al 15 de abril de 1931. El restaurante Nuova Villa Tammaro ocupa la planta baja de una robusta casa de estilo mediterráneo. Se accede al restaurante atravesando una puerta de madera de modestas hechuras y una discreta cristalera que ocupa la mitad de un falso vano rematado por un arco ornamental. Es un adorno que intenta, con cierto éxito, conferirle cierta alcurnia a la fachada.

En el centro del arco se puede ver un adorno tallado en piedra —aunque podría ser escayola; los italianos son hábiles haciendo pasar una por otra—, un grutesco que compensa con sus dignas formas las secuelas inevitables que la puerta padece debido a la humedad del clima local aunque, todo sea dicho, estemos viviendo la primavera más seca y calurosa desde hace más de medio siglo. Las ventanas del restaurante, de vocación gótica como el propio edificio, son estrechas y esconden más de lo que muestran; también están rematadas por un arco y una talla que representa un par de cálices de piedra. La casa tiene dos plantas: el bajo donde está el negocio y la planta primera, donde Gerado Scarpato, el dueño del restaurante, vive junto a su esposa. La planta del domicilio, de ventanas más amplias, es de un ladrillo visto que ya no imita la piedra. También en ella pende un ornamento tallado: el escudo de Angri, el populoso pueblo de la provincia de Salerno donde nació Scarpato.

El restaurante Nuova Villa Tammaro es muy apreciado entre los clientes italianos por la calidad de sus platos; no es un restaurante cualquiera, sino uno de esos locales de cocina casera muy bien cuidada que, con el tiempo, ha terminado convirtiéndose en un mesón de prestigio. Cuando uno se acerca al edificio, la sobria pero noble factura de la construcción ya lo anuncia: no estamos ante un vulgar condominio de apartamentos, sino ante una villa de estilo rural que bien podría haber pertenecido a un médico calabrés o a un sacerdote napolitano. O, por qué no, a un capo de la Mafia. La construcción preside una tranquila calle cercana a la playa, alejada del bullicio de la vida moderna; es un pedazo del viejo mundo que provoca en quien lo contempla la sensación de haber sido repentinamente transportado a Italia. Pero no estamos en Italia. Ni siquiera en Europa. Estamos en un tranquilo rincón de Coney Island, en los márgenes de ese monstruo metropolitano llamado Nueva York. En este restaurante se va a producir algo que tendrá influencia sobre la vida de muchos estadounidenses. Aquella noche, entre esas mismas paredes, va a cambiar la historia de la Mafia.

En esta velada ha venido a cenar un individuo particularmente notable, un cliente de excepción. Es Giuseppe “Joe” Masseria, lo más parecido que existe a un potentado italiano en ese laberinto de avenidas, idiomas y razas llamado Manhattan. De hecho, se le apoda sencillamente “el Jefe” porque es el máximo dirigente de la Mafia local y, por ende, uno de los rufianes más poderosos de la capital mundial del crimen organizado. Aunque sea Chicago la que se ha llevado la fama gracias a un Al Capone que ahora está metido en juicios y al que le faltan apenas unos meses para pisar la cárcel, es en Nueva York donde se está cociendo el futuro. Masseria cree tener bien apretadas las riendas de ese futuro. Es un hombre de baja estatura, mide un metro y sesenta y tres centímetros, de cara regordeta y una planta poco imponente. Si alguien cometiera el error de juzgarlo por su aspecto físico, podría pensar que se trata de un inofensivo sastre italiano; si ese alguien fuese además lo bastante incauto como para tratar de pasarse de listo con el sastre, podría terminar metido en un barril en el fondo del río Hudson (una práctica “funeraria” que los mafiosos sicilianos, tras llegar a América, aprendieron de las sanguinarias bandas irlandesas). Durante los años veinte, los negocios de Masseria han ido viento en popa, como los de cualquiera que se haya dedicado a traficar con alcohol. La bebida, torpemente ilegalizada por un gobierno que aceptó el envenenado consejo de los puritanos estadounidenses, se ha convertido en el origen de muchas grandes fortunas: la de Al Capone, la de los miembros de las “familias” mafiosas en Nueva York y de otras muchas ciudades, y también la fortuna de Joseph Kennedy, cuya familia llegará a gobernar el país gracias al estatus obtenido mediante el dinero del contrabando. Para la Mafia, el alcohol ha supuesto ganar mucho más dinero que todas sus demás plazas fuertes juntas: el juego, las loterías ilegales o la prostitución. La Ley Seca ha fortalecido al “sindicato del crimen” hasta niveles insospechados, aunque también ha provocado numerosos conflictos internos, tiroteos, atentados y derramamientos de sangre. La batalla por controlar los ríos de alcohol que se convierten en oro han convertido los bajos fondos de diversas ciudades en campos de batalla.

Nueva York no es una excepción: Masseria lleva casi dos años en guerra con Salvatore Maranzano, enviado por los viejos jefes de Sicilia para tratar de arrebatarle el poder. Nada más apearse del trasatlántico, Maranzano se puso al frente de un nutrido grupo de mafiosos neoyorquinos y declaró la guerra abierta, provocando un aluvión de asesinatos en ambos bandos. El aluvión está a punto de terminar. Durante largos meses de guerra, esta se ha ido escorando en contra de Joe Masseria. Va perdiendo, aunque sigue siendo lo bastante fuerte como para que Maranzano pueda cantar una victoria definitiva. Masseria es terco y todavía es poderoso, así que no va a rendirse. Tendrían que matarlo para acabar con lo que todavía queda de su imperio neoyorquino. Él mismo sabe que un objetivo prioritario y que hay un precio por su cabeza. De ahí la presencia de los cuatro guardaespaldas que, mientras Masseria cena, piden su propia comida en una mesa cercana. Masseria sabe protegerse y para el enemigo resulta casi imposible llegar hasta él.

Después de disfrutar una suculenta cena y un buen vino importado, los camareros recogen los cubiertos de la mesa de Masseria para que pueda jugar a las cartas con su mano derecha, Charlie “Lucky” Luciano, mientras los guardaespaldas toman café (para ellos, nada de alcohol, pues están ahí para proteger la vida de su jefe). En la misma mesa de Masseria y Luciano están Sam Pollaccia, el consigliere de la organización, y Vincent Mangano, de cuyo sonoro apodo el «Ejecutor» podemos deducir unas cuantas cosas. Laa partida de naipes se alarga mientras el resto de clientes va abandonando el restaurante. Mangano y Pollaccia se retiran a casa. “Es tarde” o “mi mujer me espera” son las excusas previsibles para abandonar la partida. Al final, en la tranquila penumbra, acompañados solamente por los empleados y los guardaespaldas, Joe Masseria y Charlie Luciano quedan jugando mano a mano. Parece el final típico de una de tantas noches entre mafiosos. En un momento dado, Luciano se excusa también: necesita levantarse para ir al servicio. Masseria asiente y su lugarteniente se pone en pie y camina hacia los lavabos.

Todo lo que va a suceder a continuación, sucederá rápido, en pocos instantes. Cuando “Lucky” Luciano ya está en el servicio, varios hombres atraviesan la puerta del restaurante. Su actitud y sus zancadas, decididas y rápidas, no dejan mucho lugar a dudas. Joe Masseria es un mafioso curtido y percibe de inmediato la naturaleza de la situación. Aquellos hombres han entrado para matar a alguien. Ha de ser alguien importante, un objetivo difícil que justifique enviar a cuatro pistoleros de golpe. Masseria sabe que en el restaurante sólo hay un objetivo que merezca tanto despliegue: él mismo. A su pensamiento, sin duda, acude la guerra que lleva librando contra Salvatore Maranzano desde hace meses. Masseria gira la cabeza hacia la mesa de sus guardaespaldas, esperando ver cómo se ponen en pie para abortar el golpe. Pero, ¡sorpresa! Sus guardaespaldas ya no están allí. En unas décimas de segundo, suponemos, debe de haberlo comprendido todo. Cuando vuelve a mirar a los asaltantes, ve que sus caras resultan familiares. No son hombres de Maranzano. Son hombres de su propia organización: Vito Genovese, Joe Adonis y el mercenario Albert Anastasia. Pero aún hay más. La cara de Masseria debió de expresar un total asombro cuando vio quién comandaba el grupo de asaltantes: Benjamin Siegel —al que el mundo conocerá más tarde como “Bugsy”— uno de aquellos gangsters judíos con los que Charlie Luciano mantenía una estrecha amistad desde sus años adolescentes. Aquellos mismos judíos, por cierto, de quienes Masseria le había ordenado alejarse. Todo esto, a la velocidad de la luz, debe de ser lo que atraviesa la mente de Joe “The Boss” Masseria. En un breve momento de lucidez, de revelación, el máximo capo de Manhattan descubre lo que se ha estado cociendo a sus espaldas. Charlie “Lucky” Luciano, su mano derecha, no va a regresar del lavabo, porque es Luciano quien ha organizado este golpe

El “Boss” se da cuenta de que no saldrá con vida de su restaurante favorito. “Bugsy” Siegel y sus acompañantes alzan sus revólveres en dirección a Masseria, que nada puede hacer excepto servir de diana. El hampa de Nueva York va a tener un nuevo jefe.

Mustache Pete & The Young Turks

Desde que había formado su propia pandilla de delincuentes juveniles en la adolescencia, cuando aún usaba su nombre de nacimiento Salvatore Lucania, Charlie Luciano había ido ganando una creciente reputación en el mundillo criminal. Primero trabajando para diversas bandas donde se codeaba con nombres relevantes de la Mafia, presentes y futuros, cuyas atenciones eran captadas por la agudeza de la mente criminal del joven Luciano. Tratándose de un individuo brillante, era cuestión de tiempo que un gran líder mafioso terminara fijándose en él para promocionarlo dentro del escalafón. Del mismo modo que la inteligencia del joven Al Capone había llamado la atención de Johnny Torrio —quien lo apadrinó, fue artífice de su traslado a Chicago y propició su posterior reinado—, Luciano fue ascendido por Joe Masseria, quien no dudó en convertirlo en su hombre de confianza. Como sucedió con Capone, Luciano llegó a un puesto de importancia en una época idónea: los años veinte, cuando el dinero entraba a espuertas en el Sindicato del Crimen gracias al alcohol. Ser el lugarteniente de Masseria le iba a permitir enriquecerse con rapidez.

Luciano, sin embargo, nunca se había sentido cómodo bajo las órdenes de Joe Masseria, quien era un mafioso a la antigua usanza, un “Mustache Pete”; sobrenombre que designaba a aquellos mafiosos que habían empezado su carrera criminal en Sicilia y habían llegado a EEUU ya de adultos, por lo general huyendo de procesos jurídicos o “vendettas”. Estos individuos tenían una visión muy tradicionalista de la Mafia, que a menudo resultaba difícil de entender para sus subalternos más jóvenes, los “Young Turks”. Como todos los “jóvenes turcos”, Luciano había llegado a América siendo un niño y había comenzado su actividad criminal no en una árida isla mediterránea de costumbres casi medievales, sino en las coloristas y trepidantes calles de Nueva York. Estaba acostumbrado a tratar con delincuentes de toda procedencia. Para él, lo importante no era la raza o nacionalidad de un cómplice, sino su valía y su lealtad. De hecho, algunos de sus mejores amigos, a quienes los que consideraba además sus más valiosos colaboradores, no eran sicilianos. Meyer Lansky era un judío de origen ruso y “Bugsy” Siegel era un judío de origen austriaco. Incluso su querido colega Frank Costello era calabrés, no siciliano. Además, otro importante gangster judío, Arnold Rothstein, había confiado en Luciano y sus amigos y los había apadrinado sin importar dónde habían nacido o cuál era el tono de su piel, el color de su cabello o su religión. Luciano, pues, había crecido en un mundillo del hampa muy internacionalizado, así que cuando entró en la Mafia de mano de Masseria tuvo que adaptarse a un ambiente mucho más restrictivo, donde sólo los sicilianos tenían cabida. Nunca pudo entender que Masseria le obligase a romper su asociación con Meyer Lansky sólo porque no era italiano. Lo mismo con otros amigos y colaboradores. En la práctica, no quiso romper esas amistades y mantuvo el contacto con mucha discreción, pero es obvio que no era confortable tener que fingir. Ni siquiera entendía que miembros de la organización de Masseria se burlasen de Frank Costello por su acento calabrés o por su oposición al abuso de las armas.

Luciano, sin embargo, no podía soñar con rebelarse y pensaba que estaba condenado a vivir bajo el arcaico régimen de Masseria. Para deshacerse de un jefe molesto no bastaba con asesinarlo; había que tener muchos y sólidos apoyos para sobrevivir a la guerra que se desataría a continuación. Luciano era joven y no tenía esos apoyos. El dinero era el único consuelo. Aquella situación podría haberse prolongado durante muchos años, pero Luciano no era el único a quien molestaba la presencia de Masseria.

Los castellammarese

Castellammare del Golfo es un pueblo siciliano, bautizado así por el castillo que se erige en el extremo de un saliente de tierra que divide en dos el puerto pesquero; el castillo preside una especie de cuerno que nace del centro justo de la balconada al mar de aquella diminuta ciudad. Aunque, más que castillo es un modesto y robusto fuerte costero; ya se sabe que en los pueblos tienen tendencia a engrandecer mediante el nombre lo que es humilde por sus hechuras. Con todo, Castellammare es una población grande, al menos para los estándares sicilianos. Sus pintorescas casas se escalonan a lo largo de una red de callejuelas siempre ascendentes, porque la población creció sobre los faldones de la imponente montaña que preside el paisaje. Hoy, en pleno siglo XXI, es un resorte de vacaciones de asombrosa belleza, una pintoresca media luna que abraza un mar siempre azul a la sombra de una montaña siempre verde. Una ciudad de postal, en una bahía enmadrada por un golfo y flanqueado de numerosas playas, calas y caletas que son material de primera clase para fotografías e incluso lienzos. Castellammare del Golfo, hoy, tiene incluso un puerto deportivo.

En los años veinte las cosas eran distintas. Aunque bella, era también una ciudad problemática. Como casi todas en Sicilia, estaba consumida por la pobreza y el oscurantismo. Sus calles de piedra estaban teñidas de sangre, habitadas por sombras y fantasmas que guardaban incontables secretos. Una buena parte de los varones de Castellammare estaban, habían estado o iban a estar alguna vez en la cárcel. Otros habían muerto en “vendettas” y tiroteos enmarcados en las constantes guerras mafiosas entre clanes rivales. Y otros más se habían marchado al extranjero huyendo de un incierto destino que sólo conocía dos finales: la celda o la tumba. En cuanto a las mujeres, muchas vestían ya de negro siendo jóvenes; relegadas al papel de actrices secundarias en las interminables guerras libradas por sus hombres, se refugiaban en un apego ancestral al honor y la dignidad. Por la actitud de unos y otras, reinaba el silencio. Se desconfiaba de las autoridades, que eran el principal enemigo desde tiempos inmemoriales. Una actitud generalizada en Sicilia, una isla invadida por unos y por otros a lo largo de los siglos, un “punching ball” del Mediterráneo en el que, por lo general, sólo se habían enriquecido los extranjeros —árabes, franceses, españoles, e italianos, porque también los italianos habían sido extranjeros allí—, invasores que habían venido a llevarse el sudor y la sangre de los varones y la honra de las hembras. La Mafia era la institución más extendida, la más respetada y la mejor asimilada por los castellammarese porque la Mafia había sido el único ejército propio que los sicilianos habían conocido, el único que había velado por ellos frente a los invasores. En Castellammare incluso se desconfiaba de las poblaciones cercanas, que a menudo se convertían en territorio hostil cuando surgían problemas entre clanes vecinos o cuando se disputaban los favores de la poderosa Palermo, la capital de Sicilia, situada a varias horas de camino con medios de locomoción tradicionales. La Mafia local había alcanzado unas considerables cuotas de poder, hasta el punto de desarrollar un fuerte sentido de identidad que llevaba a los habitantes de Castellammare del Golfo a cultivar un feroz localismo. Esa identidad se la llevarían consigo cuando emigraran a otros lugares.

No resulta extraño, pues, que en Nueva York fuesen los mafiosos originarios de Castellamare quienes formasen uno de los grupos más cohesionados del hampa. Cada vez que un castellammarese desembarcaba en América bajo la atenta mirada de la Estatua de la Libertad, había sido recibido, cobijado, ayudado y promocionado por otros castellammarese que ya se habían establecido allí. Existía un estrecho vínculo entre ellos. Pronto constituyeron una auténtica facción con ambiciones propias dentro del crimen neoyorquino. Entre los castellammarese de Nueva York había nombres que en el futuro serían muy importantes: desde el elegante Joseph Bonanno —“Joe Bananas”, que terminaría convirtiéndose en uno de los mafiosos más adinerados de su tiempo— hasta el férreo Joe Profaci, pasando por el longevo Stefano Magadino o el hábil Joe Aiello. Todos ellos enviaban a casa noticias sobre lo mucho que estaban floreciendo los negocios en Nueva York. Y esas noticias no pasaban desapercibidas para Vito Cascioferro (“Don Vito”), el poderoso patriarca de la Mafia en Castellammare. Muy interesado en alargar sus tentáculos hacia los provechosos negocios que estaban surgiendo al otro lado del Atlántico, Don Vito envió a un hombre de su confianza para liderar a sus paisanos de Nueva York y plantarle cara al poderoso Joe Masseria. Ese hombre era Salvatore Maranzano, un robusto y bien vestido individuo de treinta y nueve años, que podría haber pasado por un honrado importador o por el emprendedor dueño de una cadena de restaurantes. Maranzano era un criminal peculiar; gran lector y bastante más cultivado que el común de los mafiosos, amante de la Historia y las humanidades, cosas que no resultaban habituales en una Sicilia plagada por el analfabetismo. Incluso se decía que su primera vocación había sido el sacerdocio.

Los castellammarese de Nueva York, muy bien organizados, se sentían lo bastante fuertes como para plantar cara al hasta entonces indiscutido jefe de Manhattan, Jore Masseria. Con la llegada de Maranzano a América en 1925, los castellammarese se convirtieron en una facción independiente de facto, movida por nuevas ambiciones. Hacia 1928, los roces con los hombres de Masseria se hicieron cada vez más frecuentes. Los castellammarese empezaron a asaltar camiones de licor propiedad de Masseria, quien a su vez ordenaba asaltar camiones propiedad de Maranzano. Era una “guerra fría” en la que ambos bandos se robaban alcohol mutuamente y entorpecían los negocios del otro cuando tenían oportunidad. Los pequeños incidentes a nivel de calle se sucedieron durante meses, dejando cada vez más patente que Maranzano había llegado desde Sicilia para intentar hacerse con el dominio de Manhattan.

Joe Masseria no era el único jefe criminal que se sentía soliviantado por el atrevimiento de los castellammarese. Al Capone, el más insigne aliado de Masseria en el mundo del hampa, descubrió que uno de los castellammarese, Joe Aiello, se había trasladado a Chicago para intentar hacerse con un trozo del pastel local. Aiello no era rival para la temible organización de Capone, desde luego, pero se las arregló para crearle los suficientes quebraderos de cabeza como para estrechar la alianza entre Capone y Masseria, que ahora tenían enemigos comunes. Ninguno de los dos bandos parecía ansioso por comenzar una guerra abierta, sin embargo. Sabían que liarse a tiros resultaría muy costoso, en vidas y sobre todo en dinero. Una guerra sería perjudicial para los negocios, atrayendo la atención de la policía, las autoridades y la prensa. La guerra también podía despertar el apetito de otras bandas criminales, que sin duda se sentirían tentadas de intentar aprovechar el conflicto para ganar nuevos territorios a costa de los combatientes. Un jefe mafioso que sepa lo que le conviene intenta evitar una guerra. Sin embargo, era cuestión de tiempo que la escalada de tensión degenerase en violencia incontrolada; dos Mafias pugnando por hacerse con el control de Nueva York convertía la convivencia a largo plazo en una utopía.

El afortunado

Cuando estaba terminando la década de los veinte, Charlie Luciano tenía mucho en que pensar. La escalada bélica entre dos mafiosos de la vieja escuela amenazaba con perjudicar el negocio en un momento clave. Su propio jefe Masseria y el recién llegado Maranzano se habían fogueado en la arcaica Sicilia y mantenían antiguos y poco pragmáticos prejuicios sobre el honor. Cada vez parecían más dispuestos a que sus bandas se comportasen en las abarrotadas calles neoyorquinas como lo habían hecho en las callejuelas de Palermo, Castellammare del Golfo, Corleone, o Menfi. Para desencadenar la guerra abierta bastaba con que algún mafioso de uno de los bandos fuese abatido a tiros. Esta posibilidad era inquietante para Luciano, que había visto el ejemplo de Chicago: cuando Capone no había conseguido evitar que sus rivales lo arrastrasen a un intercambio de tiroteos, la violencia había atraído la atención de las autoridades. Hasta entonces, esas autoridades habían tolerado los negocios de Capone, pero no iban a permitir que la ciudad se convirtiese en el escenario de tiroteos al estilo del viejo Oeste (o peores, porque los gangsters de Chicago solían usar ametralladoras). Como consecuencia, el poderoso Capone había empezado a sufrir el acoso del FBI, de repente empeñado en meterlo en la cárcel. Charlie Luciano no quería que sucediese lo mismo en Nueva York, pero tenía pocas herramientas para evitarlo.

Luciano sabía que la prohibición del alcohol no iba a ser eterna y que una de las mejores maneras de asegurar el futuro de su organización consistía en redistribuir los beneficios del contrabando con tranquilidad, en inversiones diversas, sin la molesta vigilancia del FBI o de algún fiscal deseoso de acaparar titulares en los periódicos. No era momento para una guerra. Y no era el único mafioso que sentía de ese modo; casi todos los mafiosos de su generación, los que se habían criado en EEUU, veían el asunto de manera parecida y se sentían incómodos con la situación,ya perteneciesen al bando de Masseria o al de Maranzano. Pero todos ellos estaban condenados a someterse a los designios de sus anticuados jefes, así que poco podían hacer excepto esperar el curso de los acontecimientos. La guerra, como temían, estalló por fin. Charlie Luciano pasaría por una experiencia que, además de ganarle su legendario apodo de “Lucky”, el afortunado, le haría entender que no podía seguir a la expectativa bajo el capricho de Masseria.

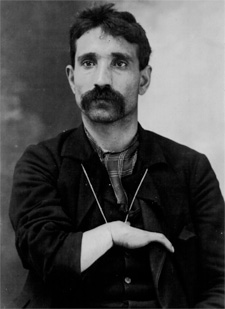

En 1929, mientras caminaba por la calle, Luciano fue sorprendido por tres hombres que, a punta de pistola, le obligaron a subir a un automóvil. Lo llevaron hasta una playa de Staten Island y Luciano creyó, como recordaría más tarde, que aquellos iban a ser sus últimos minutos sobre la faz de la tierra. Empezaron a propinarle una paliza e incluso llegaron a apuñalarlo (pese a lo que diría después la leyenda, no le cortaron la garganta ni le dispararon, pero la agresión fue brutal de todos modos). Después lo abandonaron allí, en la misma playa, donde fue encontrado más tarde, inconsciente. Se recuperó de sus heridas con relativa rapidez y no le quedaron secuelas graves, aunque sí alguna que otra cicatriz y el característico párpado caído que podemos ver en algunas de sus fotografías y que es uno de los rasgos más reconocibles de su figura, producto de un nervio dañado. Como el atentado fue considerado un intento de asesinato y Luciano había logrado sobrevivir, se quedó para siempre con el apodo de “Lucky”, pero resulta más lógico que el atentado hubiese sido una advertencia. Si hubiesen querido acabar con él, lo hubiesen tenido fácil: un tiro en la cabeza y “Lucky” Luciano jamás hubiera salido con vida de aquella playa. La brutal paliza era más bien un mensaje: “Sabemos que eres un tipo valioso, más razonable que Masseria, y sería una pena que tuviéramos que matarte a ti también”. Luciano averiguó que la paliza había sido cortesía de Salvatore Maranzano, pero no cometió el error de reclamar inmediata venganza y ponerse a buscar a sus agresores, como era propio de la mentalidad siciliana. En cambio, hizo lo que se le daba mejor: empezó a pensar.

Parecía obvio que el periodo más sangriento de la guerra estaba aún por llegar y Luciano supo que, si quería sobrevivir, tendría que tomar las decisiones adecuadas, pero no resultaba nada fácil. Aquella guerra era como una partida de ajedrez y necesitaba acertar no sólo al decidir qué pieza mover, sino también al decidir el momento oportuno para moverla. Además, debía confiar en que sus rivales no tuviesen preparada una jugada mejor. Le habían dado un primer aviso. Luciano nunca fue un hombre que desestimase los avisos y empezó a redoblar sus precauciones. Mientras tanto, su jefe se había cansado ya de precauciones. Joe Masseria había decidido ir de pleno a por el jaque mate y estaba dispuesto a convertir los bajos fondos de Nueva York en un baño de sangre al estilo de Sicilia.

En el amor y en la guerra

Febrero de 1930. El gangster Gaetano Reina sale del domicilio de su amante y comienza a caminar por la calle. No llegará lejos. Nacido en el hoy celebérrimo pueblo de Corleone, de donde también sería originario el ficticio protagonista de El Padrino, Reina es un tipo importante en los bajos fondos. Ha sido un aliado de Joe Masseria desde los viejos tiempos, cuando fue de inestimable ayuda para establecer su imperio en Manhattan. Pero los tiempos y las lealtades cambian. Nueva York se está volviendo demasiado grande y moderna para la mentalidad anticuada de Masseria Gaetano Reina ha desarrollado ciertas simpatías hacia los castellammarese, que están demostrando ser hábiles a la hora de ganarse nuevos amigos porque presentan una visión más abierta de los negocios. Ante Masseria, Reina finge seguir siendo el leal amigo de siempre, pero sus ambiciones ya se dirigen en otra dirección. Pero alguien se ha enterado de que Reina juega a dos bandas y se lo ha dicho a Masseria. Aquella fría noche, mientras Gaetano Reina se dispone a volver a su casa, un individuo se le acerca sigilosamente por detrás. Es de aspecto patibulario, con una poderosa mandíbula y unos fieros ojos cuya mirada a veces bizquea, aunque ni así deja de resultar amenazante. Ese individuo es ya un rostro familiar en nuestra historia: Vito Genovese, miembro del círculo de Lucky Luciano. Alza una escopeta de doble cañón y apunta directamente a la cabeza del desprevenido Reina. Suena un estampido y los sesos de Reina se desparraman sobre la acera. A Joe Masseria no le gusta que lo traicionen.

Otra cosa que disgusta al “Boss” es que no se le brinde apoyo en aquellos momentos en que lo necesita para extender su influencia, o la de sus amigo, al ámbito “político”. Había intentado ayudar a que Al Capone se hiciera con el control de la Unione Siciliane; esta era, al menos sobre el papel, una asociación cívica que fomentaba la colaboración entre inmigrantes sicilianos repartidos por diversas ciudades de los Estados Unidos. Una especie de hermandad civil, lo que hoy llamaríamos una entidad sin ánimo de lucro. En la práctica, sin embargo, la Unione Siciliane era un lobby que los mafiosos usaban para influir en las tendencias electorales de los italoamericanos en esas ciudades. Estaba controlado por las mafias sicilianas del cinturón industrial del norte, sobre todo por los castellammarese de Detroit y Chicago. Al Capone, cuya familia era de origen napolitano y que por tanto no pertenecía a la Mafia, llevaba tiempo tratando de apoderarse de la Unione. Había ordenado asesinar al antiguo presidente de la entidad, Giuseppe Giunta, para ponerse en su lugar. Pero todavía existía un problema: Capone había nacido en los Estados Unidos, así que no podía optar a la presidencia de una asociación de inmigrantes. Así pues, ni siquiera sus incontables influencias políticas consiguieron poner la Unione Siciliane bajo su poder. Fue uno de sus nuevos enemigos, el castellammarese Joe Aiello, quien terminó convirtiéndose en presidente de la asociación para disgusto de Capone. Y para disgusto del propio Joe Masseria, que había intentado ayudar haciendo que Gaspar Milazzo, líder local de la asociación en Detroit, intercediera en favor de Capone Pero Milazzo era oriundo de Castellammare del Golfo y se negó a prestar ese apoyo. Así, cuando Aiello se hizo con el cargo, Masseria se sintió humillado. Pensó, con razón, que lo habían dejado en ridículo ante su poderoso amigo Capone. Su honor siciliano había sido afrentado y reclamaba venganza. Gaspar Milazzo le había escupido en la cara y tenía que pagar por ello. Aquel mismo febrero en que Gaetano Reina había sido asesinado en plena calle, Gaspar Milazzo fue abatido a tiros en una lonja de pescado de Detroit.

Aquellos dos asesinatos demostraban que a Masseria se le estaba yendo la mano con las vendettas. Había ordenado eliminar a Gaetano Reina por habladurías y la ejecución de Milazzo había sido innecesaria. Con esa actitud, Masseria solamente consiguió reforzar las alianzas entre sus enemigos, actuales o potenciales. Los hombres de Gaetano Reina —entre ellos, Tommy Lucchese y Tommy Gagliano—, alarmados por la eliminación de su jefe, pidieron la protección de Salvatore Maranzano, ofreciéndose a cambiar de bando. El enfrentamiento iba a pasar a un nuevo nivel.

Jaque al “Boss”

Giusseppe Morello era más conocido en los bajos fondos como “La Garra” porque una de sus manos tenía forma de pinza desde su nacimiento. Era uno de los más antiguos y valiosos colaboradores de Joe Masseria, para quien solía ejercer como consejero. Además era recaudador de fondos en una oficina de Harlem; los subalternos y tributarios de Masseria acudían ante su mesa para entregar sobres repletos de billetes. Morello había nacido en Corleone, como el difunto Gaetano Reina, pero no había traicionado a Masseria. Seguía trabajando para él con total lealtad. Y allí estaba, en su oficina, cuando se produjo la visita menos deseable que uno podía recibir en los años treinta: Albert Anastasia, un futuro capo mafioso que por entonces ejercía como pistolero a sueldo y que se ganaría justificada fama como uno de los individuos más letales del mundo del hampa. A Anastasia se le conocía con el sobrenombre de “Mad Hatter” (“El sombrerero loco”) aunque tiempo después la prensa terminaría otorgándole un sobrenombre bastante más siniestro: “Su Excelencia el Ejecutor” Por aquel entonces, Anastasia todavía ejercía como mercenario libre, realizando trabajos para quien mejor le pagase. Y los castellammarese le habían pagado bien por deshacerse de Giusseppe Morello, a quien acribilló a tiros en la mesa de su despacho. Otro de los hombres de confianza de Masseria, “Fat Joe” Pinzolo, estaba también sentado en su despacho cuando apareció por la puerta Tommy Lucchese, uno de los hombres de Gaetano Reina que había cambiado de bando después de que Masseria hubiese ordenado su ejecución. Lucchese mató a Pinzolo y, aunque fue detenido y acusado por la policía, terminaría siendo absuelto por falta de pruebas.

Las muertes de Morello y Pinzolo fueron duros golpes para Masseria. Quizá debería haber pensado si no le convenía intentar detener las hostilidades en aquel mismo momento, pues había perdido importantes capitanes bien por defección, bien abatidos por el enemigo, bien porque los había hecho matar él mismo. Y con los capitanes solían irse los soldados. Sin embargo, Masseria continuó con sus planes como si nada hubiera pasado. Por ejemplo, seguía decidido a derribar el control que los castellammarese tenían sobre la Unione Siciliane por medio de Joe Aeillo, para enmendar su reciente humillación ante Capone. No es que Al Capone necesitara esa ayuda: tenía ya contra las cuerdas a Joe Aiello, varios de cuyos ayudantes habían sido asesinados. Aiello, aterrorizado, pasaba la mayor parte del tiempo refugiado en la sede de la asociación en Chicago, temiendo pisar la calle porque era muy probable que los hombres de Capone se le echasen encima en cuanto atravesara la puerta. Incluso planeaba la huida a México. En realidad, a Capone, acosado por el FBI, no le interesaba verse involucrado en otro asesinato de alto perfil. Pero Joe Masseria, deseoso de complacer a Capone, decidió actuar por su cuenta y envió Nueva York a uno de sus ejecutores de confianza, Al Mineo, para eliminar a Joe Aiello. Con ello pensaba hacerle un favor a Capone, pero el efecto sería el contrario.

Mineo, armado con una ametralladora, se ubicó en la ventana de una segunda planta frente al edificio de la Unione. Esperó con paciencia a que Aiello decidiera asomar la cabeza. Cuando vio al presidente de la Unione pisando la calle, disparó. La ráfaga de balas alcanzó su objetivo pero Joe Aiello, pese a estar herido, consiguió huir hasta doblar la esquina. Al Mineo, de forma muy astuta, había apostado un segundo tirador en otra ventana para cubrir esa posible huida y una nueva ráfaga de ametralladora tumbó a Aiello, quien ya no se levantó. Fue llevado al hospital, pero no sobrevivió. Los médicos encontraron nada menos que sesenta balas en el interior de su cuerpo. Así pues, otro importante castellammarese había muerto a manos de Masseria. Este se sintió satisfecho: había demostrado a Capone su amistad, dejando vacante la presidencia de la Unione Siciliane. Pero casi todo el mundo en los bajos fondos (y en la prensa) dedujo de manera errónea que el asesinato había sido ordenado por el propio Capone, justo lo que el famoso gangster de Chicago estaba tratando de evitar.

En Nueva York, mientras tanto, varios hombres de Maranzano habían alquilado un apartamento en el mismo edificio donde se había visto entrar y salir con asiduidad a Joe Masseria. El “Boss” era un objetivo difícil, así que el apartamento constituía una oportunidad única para intentar acabar con él. Sin embargo, llevaban un tiempo en el apartamento y su presa no había vuelto a dar señales de vida. En cambio, sí vieron a Al Mineo —que había asesinado a Joe Aiello dos semanas antes— atravesando el patio ajardinado de la finca junto a su mano derecha, Steve Ferrigno. Decidieron que, en ausencia de la presa mayor, bueno era lo que tenían al alcance. Desde la ventana llovieron las balas sobre Mineo y Ferrigno, quienes murieron en el acto. De este modo, Joe Masseria perdía a otros dos importantes aliados. Sus hombres de peso estaban cayendo como moscas, algo muy preocupante para quienes todavía seguían a su lado. Y, cómo no, para su principal escudero: Charlie “Lucky” Luciano.

Al principio del conflicto, Luciano había permanecido fiel a su jefe porque le había parecido la postura más natural y conveniente. En el momento de desatarse las hostilidades, Masseria tenía más hombres que Maranzano, en una proporción de tres a uno, puede que incluso de cuatro a uno. También podía presumir de contactos más importantes y gozaba de una alianza clave con Al Capone. Sobre el papel, Masseria había tenido todas las de ganar. Pero la práctica estaba contradiciendo a la teoría y Luciano llegó a la conclusión de que, una vaez la guerra se hubo tornado en contra del “Boss”, este ya no iba a poder darle la vuelta a la situación. Había varias buenas razones para pensar así. Una, que los castellammarese eran un grupo más sólido y mejor organizado; el que la mayor parte de ellos proviniesen del mismo pueblo confería un grado extra de cohesión. Dos, que los castellammarese eran hábiles golpeando directamente a los hombres clave de Masseria, mientras que Masseria seguía pensando en contentar a Al Capone o en desarmar traiciones internas, dispersando los esfuerzos que hubiese debido centrar únicamente en su principal enemigo, Maranzano. Tres, que Masseria no estaba consiguiendo garantizar la seguridad de sus hombres de confianza; varios de ellos habían muerto y el propio Luciano había sido atacado tiempo atrás. Por ello, algunos hombres de Masseria, cansados de tanta guerra y hartos de jugarse la vida por un negocio que estaba empezando a resentirse, estaban desertando, a veces para unirse al enemigo con la perspectiva de un mejor porvenir. Otro motivo era que el más importante aliado de Masseria, Al Capone, auqnue aún estaba en la cumbre de su poder, ya vislumbraba negros nubarrones en su horizonte, pues el FBI y la fiscalía lo tenían acorralado y se estaban produciendo traiciones en su banda. Por otra parte, Salvatore Maranzano había sido más hábil recolectando nuevas alianzas entre los líderes mafiosos del resto del país y diversas familias de otras ciudades le estaban apoyando ya con envíos de dinero y armas a cambio de tratos ventajosos con Maranzano si este conseguía ganar la guerra. Por último, mientras Salvatore Maranzano estaba dispuesto a recibir con los brazos abiertos a los hombres que abandonaban a Masseria, este no ofrecía nada a los hombres de Maranzano para atraerlos hacia su bando..

Luciano no se llevaba a engaño. Aunque la guerra aún no estaba definitivamente perdida, dedujo que su bando no podía vencer. En la partida de ajedrez de la “Guerra de los Castellammarese”, había llegado el momento de que “Lucky” Luciano hiciese su jugada definitiva. Y sólo había una jugada que le convenía. El propio Salvatore Maranzano había estado aguardando con paciencia a que Luciano abriese los ojos. Luciano era el hombre que tenía la llave para acabar con Joe Masseria de forma rápida y económica. Y Maranzano era el hombre que podía garantizar un futuro en la Mafia para Luciano. Era una simple cuestión de tiempo que se pusieran de acuerdo.

Una cena y una partida de cartas

“Lucky” Luciano decidió sentarse a hablar con el enemigo y contactó con Salvatore Maranzano. Era una jugada arriesgada —imaginemos la reacción de Masseria si hubiese llegado a descubrir que su lugarteniente estaba planeando una traición—, pero Luciano la veía como la única posible. Desde hacía años había anhelado la posibilidad de deshacerse de Masseria y sus ideas arcaicas. Ahora tenía la oportunidad.

Luciano era listo y no se resignaría a vender a Masseria a cambio de nada, ni siquiera aunque su bando estuviese siendo derrotado y necesitara salvarse. Sabía que también Maranzano estaría ansioso por llegar a un acuerdo, ya que prolongar la guerra significaba que ambos bandos seguirían perdiendo mucho dinero y recursos humanos. La policía, alertada por los crímenes y tiroteos, estaría cada vez más pendiente de ellos. Cualquier medida que acortase el conflicto resultaría beneficiosa para todos. Esa era la carta que el astuto Luciano podía jugar para negociar sabiendo que él era el hombre clave que podía terminar con la guerra. Y jugó esa carta a la perfección. Ofreció a Maranzano la vida de Masseria a cambio de diversas condiciones: una, que los hombres que todavía estaban en la organización de Masseria fuesen amnistiados y asimilados en una nueva rama mafiosa que estaría comandada por el propio Luciano. Dos, que aquella nueva organización de Luciano recibiría, desde el momento de la victoria, el control sobre una zona de Nueva York —el West Side de Manhattan— donde poder realizar sus negocios con tranquilidad. Luciano también se aseguró de que Maranzano le permitiera volver a trabajar codo a codo con sus viejos amigos judíos, como Meyer Lansky o “Bugsy” Siegel, pese a que aquello fuese en contra de la arcaica tradición siciliana. Eran condiciones exigentes, pero merecía la pena aceptarlas y Salvatore Maranzano, en efecto, las aceptó, incluyendo la posibilidad de que Luciano introdujese en su propia banda a colaboradores no italianos. Podía ser un siciliano anticuado, pero también era un individuo inteligente y había comprendido que entre los jóvenes mafiosos de América las cosas funcionaban de un modo distinto. Hubo acuerdo, lo que significaba que las horas de Joe Masseria estaban contadas.

Volvemos a la adusta villa de estilo mediterráneo donde se ubicaba el restaurante Nuova Villa Tammaro. Vemos a Joe Masseria cenando junto a “Lucky” Luciano y varios de sus hombres. Cuando el resto de la clientela se empieza a marchar, también lo hacen, uno tras otro, los subalternos de Msseria. Porque “es tarde”. Vemos a Luciano pedir permiso para ir al servicio y esfumarse por una puerta trasera. Vemos cómo los guardaespaldas de Joe Masseria, que ocupaban una mesa aparte, también desaparecen con sigilo. Y vemos a un grupo de hombres que atraviesan decididos la entrada del restaurante, sacan sus pistolas, apuntan a Joe Masseria y disparan. Joe “The Boss” Masseria queda tendido boca arriba en el suelo, con los brazos en cruz, sobre un charco de sangre. Cuando llega la policía, los empleados no han visto nada; estaban en la cocina fregando los platos o metiendo algo en el almacén. Gerado Scarpato, el dueño del restaurante, y su esposa, no sabrían reconocer a los asaltantes. Todo lo que dicen conocer del difunto es que era un cliente habitual que dejaba buenas propias. Los policías toman declaración a los testigos, aun sabiendo que es inútil, y hacen fotografías del cadáver. Algún agente, casi como una broma, coloca un naipe entre los dedos de una de las manos del difunto, como si Masseria hubiese muerto aferrándose a un último as que llevase escondido en la manga. Estos “spaghetti” son tramposos hasta cuando mueren.

La “Guerra de los Castellammarese”, el conflicto más importante en la historia de la Mafia estadounidense, acaba de terminar. Ahora Nueva York tiene un nuevo jefe, Salvatore Maranzano. La Mafia moderna está a punto de nacer. Pero no será un parto sin dolor porque el fin de Masseria, pese a lo que todos creen y desean, no significa que haya terminado la guerra. Maranzano, con toda su disposición a aceptar cosas nuevas, no deja de ser tambien un siciliano a la antigua uasanza. Un mafioso que comenzó su carrera criminal en las callejuelas de Castellammare del Golfo, en las rocosas y áridas faldas de los soleados montes de la isla, y que sigue pensando que todas las familias mafiosas de Nueva York deben someterse a un único patriarca. Quiere convertir la inmensa ciudad norteamericana en su Castellammare particular. Charlie “Lucky” Luciano, sin embargo, apenas tiene ya unos borrosos recuerdos infantiles de la isla donde nació. Las calles de Nueva York han sido su escuela. No entiende —o mejor dicho, no quiere entender— de tabúes ancestrales, ni de patriarcados, ni de Vírgenes, ni de santos, ni de innecesarias “vendettas” por honor. Él piensa únicamente en el dinero.

Para Luciano, la Mafia no es un ejército de resistencia de los sicilianos oprimidos frente al mundo, ni una secta secretista basada en teatrales ceremonias cuyo origen, o eso dicen sus miembros, se pierde en la penumbra de los siglos. Para “Lucky” Luciano, la Mafia es un negocio y nada más que un negocio. Así, tras la muerte de Masseria, Maranzano y Luciano mantendrán una breve alianza de conveniencia, pero en el fondo pertenecen a mundos muy distintos y la desconfianza mutua minará su relación. De la amistad a la más furibunda enemistad hay un solo paso, como del amor al odio, y este es un paso que, una vez dado, ya no tiene vuelta atrás. Al menos entre mafiosos. Así, si bien gracias al acuerdo entre Salvatore Maranzano y Charlie Luciano se ponen los cimientos para una nueva Mafia, en ella no habrá sitio para los dos. (continúa)

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Lucky Luciano (I): Érase una vez en Manhattan

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Lucky Luciano (I): Érase una vez en Manhattan

Así se ha construido gran parte de lo que hace de NY y Chicago 2 ciudades únicas. Da gusto poder leer los hechos con el rigor que requiere este texto. La mafia nunca dejará de tener ese toque místico que hace que la admires a la vez que la repudias…

Me ha encantado el artículo, como siempre un placer leerle señor Rodriguez, consigue que la historia más sencilla, narrada por usted resulte apasionante. Si a esto le unimos el inherente atractivo de la Mafia (y más la neoyorquina) tenemos un artículo redondo.

grandísimo reportaje.

Perfectamente redactado y de muy ameno seguimiento, adictivo. ¡Gran trabajo!

Impecable.

Enhorabuena.

Ameno y didáctico …¿qué mas se puede pedir?

A pesar de ciertas cualidades de gestión organizacional de estos CEOs de la Mafia….que se enfatizan, nunca hay que perder de vista que todos ellos sin excepcion son …pues eso…unos asesinos, unos villanos. Escoria. Ya se que este horizonte no se pierde nunca pero vamos, por si alguien cede a la simpatía en algún momento…

Que bien nos traes y nos llevas…

Muchas gracias. Un placer.

Muy bien,señor Emilio.Gran descripcion de la nueva y vieja mafia.Eso si,la mafia tradicional siciliana duro lo mismo que la americana,por lo tanto sus planteamientos para un entorno italiano no estaban para nada equivocados.Y nunca pierdas de vista el hecho de que todo un Carlo Gambino se desplazo a Palermo a presentar sus respetos al tradicional y ultracatolico Salvatore Riina.

Hola, Vince:

Evidentemente, había actitudes que en en USA no resultaban indicadas pero que en Italia funcionaban a la perfección, como lo de matar a todo el mundo y a sus respectivas familias… diplomática estrategia repleta de sutileza y sensibilidad que utilizaba tu amigo Toto Riina, el hombre que hace que Hannibal Lecter parezca un Teletubbie.

«¿Mafia? No sé qué es eso… algo me suena haber leído en los periódicos».

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Lucky Luciano (III): Al César lo que es del César

Pingback: JotDown, periodismo del de verdad « Los mundos de []_MoU_[]

Muy bien redactado??

En mi opinión está lleno de incorrecciones pero en fin…

El contenido al menos es aceptable.

Exelente redaccion..sostenida informativa y ejemplar, en la vieja italia era mas cruel ya eran otras vivencias…nueva york genero que el estilo tradicional de la cossa nostra se tuviera que adaptar, el gran «luky» fue el regenerador de un estilo de vida solo para los que lo llevan en la sangre…no todos eran para la cossa nostra, tenias q nacer para ese estilo de vida!

Pingback: Programa de entretenimiento de vacaciones. 2. Segunda semana (del 6 al 12 de agosto) | Español con ritmo

Pingback: Remedios que agravan: la "Ley Seca" norteamericana y sus consecuencias - Lanza Digital - Lanza Digital