Un chaval deambula por las calles de Nueva York, buscando la manera de ganar algunas monedas con el menor esfuerzo posible. Es horario escolar, pero eso le trae sin cuidado. Él, y algunos otros como él, ven escasa recompensa en acudir al colegio. Forman pequeñas pandillas que huyen de la disciplina. Casi todos ellos proceden de familias pobres y se sienten atraídos por los pequeños caprichos que el dinero puede comprar. No se gana dinero en la escuela.

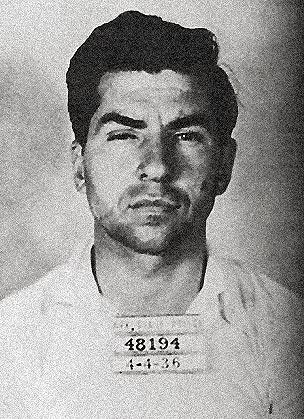

Este chaval es diferente a sus compañeros de correrías. Más decidido, más agresivo, más inteligente. Nadie podría adivinarlo a esas alturas, pero en el futuro se convertirá en el principal criminal de la nación y, probablemente, el más poderoso e influyente gangster del mundo entero, sucediendo en ese papel al encarcelado Al Capone. Será el creador de la Mafia moderna, el hombre que reinventará una sociedad criminal llamada Cosa Nostra que intenta apoderarse de las calles. Él convertirá esa sociedad criminal en lo que tantas veces hemos visto en las novelas, series y películas norteamericanas. Con el tiempo, será conocido como «Lucky», el afortunado. En el cine, en la televisión y en la literatura adoptará otros muchos nombres; personajes que tomarán elementos de su personalidad y de su carrera. Lucky será el primer gran «Padrino».

Un día cualquiera, en Manhattan

EL Lower East Side ocupa el apéndice sudeste de Manhattan, a la vista del tosco esqueleto de ferralla del puente de Williamsburg y de las formas algo más elegantes, aunque aún austeras, del puente de Manhattan. El Lower East Side es un barroco conglomerado de estrechos edificios de ladrillo que bordean las calles con una sucesión intermitente de tonos rojizos y ocres. Esos edificios, presididos por una breve escalera que da acceso al portal y que suele esconder a sus costados un par de puertas al entresuelo, suelen constar de cuatro o cinco plantas de apartamentos sencillos, casi siempre abarrotados más allá de su capacidad nominal por los miembros de una o varias familias. Todavía pueden verse, en el tiempo del que hablamos, algunas construcciones con fachada de planchas de madera, vestigio cada vez más raro de una época casi extinta, de un pasado que está desvaneciéndose en la apremiante confusión del cambio. Eran los albores del siglo XX; pocas veces el mundo ha avanzado tan deprisa, aunque sin saber muy bien hacia dónde.

Los toldos se extienden a modo de faldón por las largas hileras de edificios. En los locales de las plantas bajas hay tiendas de todo tipo; aún existe la costumbre de sacar mercadería a la entrada de los comercios, amontonándola a la vista de los viandantes. Algunas aceras están repletas de escaparates y también abundan los puestos ambulantes. Los carromatos todavía son una visión habitual y no en todas las calles puede circular con facilidad uno de esos nuevos automóviles de motor, aunque poco importa, porque poca gente dispone de dinero para comprar uno. El Lower East Side tiene un aspecto elegante, una cierta dignidad arquitectónica que refleja la influencia de constructores llegados desde el otro lado del Atlántico, pero es un barrio humilde, de gente trabajadora. Sus calles hierven de actividad porque allí vive mucha más gente de lo que da a entender la estrechez de las calles. Una multitud va y viene en sus quehaceres diarios. Predominan los inmigrantes que han llegado desde Europa con los bolsillos vacíos: italianos, irlandeses, alemanes, ucranianos, polacos. Sobreviven desempeñando puestos poco cualificados. Uno de ellos, Antonio Lucania, se ha traído a su mujer Rosalia y a sus cinco hijos desde Sicilia. Han venido en busca de una vida mejor, alejada de la dictadura feudal que la Mafia ejerce sobre la población rural de la paupérrima y atrasada isla mediterránea. Antonio Lucania, que en Sicilia fue cantero, no habla una palabra de inglés y se ha puesto a trabajar como peón de la construcción. Es un oficio en el que el idioma no importa tanto porque muchos de sus compañeros son también italianos. Antonio confía en que sus retoños se adapten y aprovechen las inmensas posibilidades de aquel país enorme y en eterna ebullición llamado Estados Unidos de América. Uno de sus hijos, en el futuro, cumplirá con creces ese sueño… aunque no de la manera que Antonio hubiese querido.

Salvatore Lucania se ha saltado las clases, como de costumbre. Vagabundea ocioso por las calles de su barrio adoptivo, al que llegó no hace mucho, con diez años de edad, directamente apeado del barco que trajo a toda su familia desde Italia. Ahora estas calles se han convertido en su hogar y en ellas se siente como en su casa. No porque uno deje fácilmente de sentirse un extranjero en América, por más que viva rodeado de paisanos, sino porque en el Lower East Side nunca falta algo que hacer, algo que ver, algún lío en el que meterse. La memoria de Sicilia empezará a difuminarse con rapidez; ha llegado a Nueva York con la edad justa para terminar de crecer casi como un norteamericano más. Es un híbrido, como su nueva patria, de cuyo mestizaje surge toda su fuerza motriz, para lo bueno y para lo malo.

Salvatore ha descubierto la manera de conseguir con rapidez las cosas que quiere. Se dedica a atracar a otros niños más débiles para robarles el almuerzo o el poco dinero que puedan llevar encima, por lo general destinado a gastos escolares. Es un chico violento, el matón de la escuela, aunque rara vez ponga el pie en ella. Todos los demás chavales evitan enfrentarse a él. Si tienen la mala suerte de topárselo durante su trayecto matinal hacia las clases, le entregan lo que llevan encima sin rechistar. Si algún niño no lo conoce todavía y comete la imprudencia de negarse a darle lo que Salvatore pide, el siciliano le pega una paliza hasta que su víctima comprende cuál es su papel en la tragicomedia adolescente del Lower East Side. Nadie quiere recibir una de aquellas palizas dos veces.

Un buen día Salvatore se cruza con otro niño, al que todavía no conoce. Una víctima fácil. Nacido en Rusia en el seno de una familia judía y bendecido con el impronunciable nombre de Meyer Suchowljansky, el nuevo niño del barrio es de aspecto poco imponente: bajito, flaco hasta bordear el raquitismo, de expresión alelada y orejas de soplillo, aún trata de adaptarse a esta frenética nueva existencia. Con sólo nueve años hubo de decir adiós a su Bielorrusia natal y ahora camina por una calle neoyorquina, que es como haber aterrizado en otro planeta. El pequeño Meyer se ha encontrado un mundo exótico y aterrador, con frecuencia hostil, poblado de amenazantes niños llegados desde diversos rincones del mundo con sus extrañas costumbres y sus idiomas incomprensibles. Hoy tiene ante sí a uno de aquellos sicilianos de cabello negro y piel con tendencia a tostarse, que le saca varios años de edad, bastantes centímetros de estatura y que no parece tener intenciones demasiado amistosas. Meyer viene de un país cuya tradición no era nada ajena a la violencia —su familia, de hecho, había sufrido los temibles pogroms contra los judíos—, pero aun así debía de ver a aquel matón italiano como un tosco bárbaro del misterioso sur de Europa poblado por tribus de trogloditas cetrinos e incivilizados, una bestia mediterránea más movida por el instinto que por la inteligencia. Ambos son extranjeros en América, pero también son extranjeros entre sí. Por más que los hbaitantes del Lower East Side compartan barrio y hayan venido casi todos ellos del Viejo Continente, las pandillas étnicas no se comprenden entre sí ni muestran demasiados deseos de avanzar en la convivencia. La incomprensión se agudiza en el, para los adultos casi invisible, pero muy bullicioso círculo social de los más jóvenes.

Salvatore Lucania, de hecho, muestra poca curiosidad cultural hacia el pequeño ruso. Se limita a agarrarlo de las solapas y hacerle, parafraseando al clásico, una “oferta que no podrá rechazar”. El siciliano quiere el almuerzo de Meyer y todo el dinero que lleve encima. Meyer se niega. Salvatore, como era de prever, le pega una paliza hasta hacerlo sangrar: es la lección que ningún niño olvida jamás después de cometer la imprudencia de plantarle cara. Tras la golpiza, el italiano le quita al ruso lo que lleva encima y lo deja en la acera, dolorido, llorando por las heridas de fuera y muy especialmente por las de dentro. Para Salvatore, esta escena es una rutina. Pero ¿es Meyer una víctima más? No tan deprisa.

Pasan algunos días. Salvatore camina por la acera y ve que, doblando la esquina, aparece aquel mismo niño flacucho de las orejas de soplillo. Del que supone, aplicando la experiencia anterior con otras víctimas, que ya ha aprendido su lección. El siciliano se prepara para verlo cambiar de acera en cualquier momento, ya que los niños que se cruzan con Salvatore suelen reaccionar así, confiando en que, con mucha fortuna, no les haya visto y puedan darle esquinazo. Pero el alfeñique ruso no cambia de acera. Es más, no hace el más mínimo amago de intentarlo. Ni siquiera parece querer evitar a Salvatore. Camina directamente hacia él. No se lo ve asustado, y si lo está, lo disimula muy bien, porque mira directamente a los ojos de su verdugo con expresión desafiante. Parece obvio que Meyer no se va a enzarzar en una pelea física en la que no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero desde luego aparece revestido de una dignidad inquebrantable, de una hebrea solemnidad que, por lo visto, le impide plantearse la huida. El encuentro tiene el mismo desarrollo de la otra vez: Salvatore demanda su botín. Meyer se niega. Salvatore le pega una paliza y le roba. Meyer se queda allí sentado, sangrando por la nariz, mientras algunas lágrimas le corren por la mejilla, lágrimas que quizá se han escapado a su pesar. Pero se ha resistido, en la medida de sus posibilidades, y eso es lo que cuenta para él. No será la última vez.

En los subsiguientes encuentros, para completo asombro del italiano, Mayer Suchowljansky se entrega al martirio con idéntico pundonor, sin el menor amago de querer escapar o esconderse. Siempre se dirige hacia una paliza garantizada con la mirada clavada en los ojos de quien sabe que va a propinársela. Este niño es de verdad raro, debe de decirse Salvatore, y lo cierto es que no puede evitar empezar a sentir cierta simpatía por él. Eso no le impide seguir dándole golpes para obtener lo suyo —la ley de la calle es la ley de la calle: el ruso siempre se niega a entregar su dinero y Salvatore no puede permitirse el tolerar desafíos—, pero empieza a admirar su valentía.

Así transcurre todo, hasta que se produce un suceso que hará que las cosas cambien. Salvatore camina junto a la boca de un callejón y ve una escena familiar: unos chavales irlandeses le están dando una paliza a otro niño. Son varios contra uno, lo cual a Salvatore le parece una actitud cobarde, pero no tiene por qué entrometerse en asuntos que no le conciernen. La calle es así, y él es el primero que recurre a la agresión para alcanzar sus fines. Sin embargo, se detiene a mirar cuando reconoce a la víctima: es aquel niño judío que se traga el miedo y que, con toda seguridad, ha mostrado la misma actitud de dignidad kamikaze frente a los irlandeses que lo están apaleando. Se habrá resistido a ser atracado y por eso se están ensañando con él. Salvatore Lucania se ve impelido a actuar. Saca su navaja, en cuyo uso es bastante diestro, y hace una demostración de sus dotes ante los agresores, provocando su huida. Después se preocupa por el estado del maltrecho Meyer. Le promete que, de en ese momento en adelante, no volverá a atracarlo. Es más, lo protegerá. Se convertirán en amigos. Y la suya será una amistad que durará toda la vida. Ambos, muchos años después, recordarán esta historia, cuando ya se hayan transformado en los dos cerebros que estuvieron detrás de la creación del moderno crimen organizado, los dos hombres que dieron forma a la mafia moderna. Pero los conoceremos por otros nombres porque, siguiendo una práctica común entre los inmigrantes, se los cambiarán para hacerlos más pronunciables en el entorno anglosajón, y para el mundo ya no serán Salvatore Lucania y Mayer Suchowljansky, sino Charlie Luciano y Meyer Lansky.

Un nuevo mundo, una nueva vida

En las calles de Manhattan hay mucha delincuencia, puesto que es un universo en formación y la ley no llega por igual a todas partes. Allí donde existe una gran población de inmigrantes italianos, está la “Mano Negra”, una difusa red de extorsionadores que chantajean a sus propios compatriotas, sobre todo a los dueños de los negocios, ofreciéndoles “protección” a cambio de un porcentaje de sus beneficios y de su mercancía. Una costumbre, por cierto, que el Joven Salvatore ha imitado, vendiendo esa misma “protección” a chavales que puedan pagarla con una cuota semanal. Pero lo de Salvatore es todavía casi un juego, mientras que la Mano Negra es algo muy serio: secuestros, amenazas, chantajes, lesiones, desapariciones e incluso asesinatos que no son infrecuentes, a veces ejecutados con escalofriante crueldad. No es una organización centralizada, sino más bien un nombre genérico para bandas de matones que actúan apoderándose de zonas concretas y cuya sola mención provoca pánico entre los italianos. En algunas zonas de Nueva York, de hecho, la Mano Negra ha alcanzado un considerable poder; poco estructurado, pero real. Por citar un sonoro ejemplo, la Mano Negra chantajeará a toda una estrella internacional, el famoso tenor Enrico Caruso, exigiéndole mediante carta anónima una suculenta cantidad de dinero por actuar en un teatro situado en territorio que la Mano Negra considera suyo. Caruso cedió al chantaje y pagó. Mala idea: poco después le llegó otra carta exigiendo todavía más dinero. Comprendiendo que el chantaje no iba a terminar nunca, se negó a seguir pagando y avisó a la policía. El tenor hubo de pasar sus últimos años acompañado de una escolta permanente.

La violencia brutal de los dispersos grupos de la Mano Negra y sus asociados, así como de los incipientes grupos mafiosos que estaban empezando a importar costumbres criminales de Sicilia y otras partes de Italia, era un siniestro telón de fondo para la vida de los italianos recién llegados. Durante algún tiempo, estas entidades criminales encontraron poca oposición. Las autoridades neoyorquinas rara vez se inmiscuían en los asuntos de los barrios de inmigrantes transalpinos. De hecho, había pocos oficiales de origen italiano en el cuerpo de policía de la ciudad y los agentes de la ley sentían que tenían poco que ganar metiéndose en aquellos ensanches donde una considerable parte de la población ni siquiera sabía hablar inglés. No es que hubiesen faltado algunas campañas para intentar combatir la delincuencia en esas zonas. Especialmente notorios fueron los esfuerzos del oficial Joe Petrosino, un policía inmigrante nacido en Campania, que llegó a poner en jaque a diversas bandas criminales al frente de un escuadrón especial de agentes italoamericanos. Petrosino fue un héroe peculiar: desmanteló varios grupos de la Mano Negra y logró expatriar incluso a varios miembros de la incipiente Mafia neoyorquina. Uno de los mafiosos expulsados mató al oficial a tiros como venganza cuando Petrosino cometió la imprudencia de viajar a Italia para intentar coordinar sus esfuerxos anti Mafia con la policía de aquel país.

Dentro del crimen en los barrios italianos había ciertas diferencias entre bandas como las que se hacían llamar Mano Negra y las incipientes asociaciones de mafiosos. La violencia indiscriminada de la Mano Negra no podía durar siempre, porque no respondía a un sistema lógico de valores que los habitantes de los barrios pudiesen entender, sino a una brutalidad arbitraria. Se trataba de bandas salvajes que se apoderaban de los barrios a base de imponer el terror de forma indiscriminada y que tan pronto asesinaban a familiares inocentes de un comerciante porque éste no había querido ceder a los chantajes, como se mezclaban en asuntos de prostitución infantil, raptando niños pobres y llevándoselos a clientes pudientes. No resulta extraño que, cuando empezaron a llegar a estas barriadas miembros de la Mafia —muchos habían salido de Sicilia huyendo de la justicia o de las vendettas de facciones rivales—, organizándose a su manera e imponiendo un nuevo reinado de terror que era más fácil de entender, muchos inmigrantes los considerasen preferibles a la Mano Negra e incluso llegasen a tenerles cierto respeto. Los mafiosos, por lo menos, se movían según algunos valores fáciles de identificar. En ocasiones eran valores arcaicos y retorcidos, pero resultaban previsibles. Dotada de un grado de sofisticación y disciplina interna que resultaba impensable en las jaurías de la Mano Negra, la Mafia se fue imponiendo en las calles conforme iban llegando miembros desde Europa o se reclutaba a nuevos asociados en las calles. Las nuevas extorsiones con las que tenían que convivir los italianos honrados de Nueva York se presentaban bajo una forma tradicionalista y feudal que les resultaba más familiar. Los mafiosos solían repudiar ciertas prácticas, aunque fuese para mantener una imagen pública o para alejar a la policía. Por ejemplo, evitaban la violencia contra los niños, y eso ya implicaba un cambio para mejor. Los “hombres de respeto” eran tal cosa no por sus propias cualidades, sino por contraste con las alimañas que les habían precedido.

En tal ambiente apenas sorprende que la delincuencia juvenil se disparase, y no siempre motivada por la estricta necesidad. Salvatore Lucania no pasaba hambre, pero aprendió que romper las reglas le permitiría ganar de forma cómoda más dinero del que ganaba su padre dejándose el lomo en la construcción. Durante su adolescencia, Salvatore formó una pandilla propia, liderada por él mismo y, para disgusto de su padre, empezó a labrarse un abultado historial policial. Más de una vez, Antonio tuvo que ir a sacar a su hijo de una celda fianza mediante, aunque su hijo ya ganase bastante más dinero que él. Cuando Salvatore fue detenido por tráfico de drogas, Antonio pronunció la célebre frase: “no tengo hijo”. La leyenda decía que Salvatore Lucania cambió su nombre por el de Charlie Luciano para no seguir avergonzando a su padre; aunque el motivo más probable era que a los norteamericanos anglosajones les resultaba más fácil de pronunciar.

Conforme sus actividades delictivas se volvían más complejas y lucrativas, también resultaban ser más demandantes, y Salvatore empezó a darse cuenta de que la violencia no siempre era la herramienta más recomendable. Los actos violentos podían atraer a la policía, lo cual entorpecía los negocios de su pandilla. Así empezó a entrenar el arma que lo haría más peligroso en su futura ascensión: el cerebro. Empezó a pensar en lo que hacía antes de hacerlo, planificando cuidadosamente sus golpes y maniobras, considerando el balance entre riesgos y beneficios. En esta actitud coincidía con uno de los miembros de la banda, el calabrés Francesco Castiglia, que más tarde sería célebre con su nombre americanizado Frank Costello. Castiglia también tenía un bonito registro como delincuente juvenil, pero, tras ser detenido por tenencia ilícita de armas y pasar varios meses en prisión por ese motivo, decidió que en el futuro saldría adelante usando su cabeza como único arsenal. Pese a que en el futuro sería un importantísimo miembro de la Mafia, Castiglia no volvió a llevar una pistola encima durante toda su vida. Así pues, Lucania y Castiglia —Luciano y Costello— compartían una misma visión de su actividad delictiva, donde la violencia era importante, claro, pero como último recurso. Otros miembros de la banda (como el vehemente Vito Genovese, que también sería una figura destacada en el futuro) no compartían esa visión, pero se daban cuenta de que Luciano y Costello ofrecían buenas soluciones a los problemas que se presentaban y lo hacían con un bajo coste en sangre y atención policial, así que aceptaban de buen grado su liderazgo natural.

Lo mismo sucedía con Meyer Lansky, aquel ruso flacucho que se había convertido ya en íntimo amigo y colaborador de Luciano. Meyer se había convertido en líder de su propia banda de delincuentes judíos, en la que militaba por ejemplo Benjamin “Bugsy” Siegel, el futuro “inventor” de Las Vegas. Lansky solía sentarse a planificar tranquilamente sus actividades con Luciano y Costello, mientras que los miembros menos sofisticados de sus respectivas bandas eran usados como “músculo” para ejecutar acciones agresivas si la ocasión lo requería. Siegel, por ejemplo era extremadamente violento y muy irreflexivo: si había un tiroteo, se lanzaba pistola en mano hacia el enemigo, como si no le preocupase recibir un balazo. No parecía pensar en las consecuencias de sus acciones, así que sus amigos Luciano y Lansky lo usaban como arma arrojadiza cuando no les quedaba más remedio que usar la violencia y trataban de mantenerlo domesticado cuando los negocios requerían tranquilidad.

Las dos bandas funcionaban casi como una sola. Luciano y Lansky se entendían bien y se complementaban; habían descubierto que el otro poseía una inteligencia brillante y que dos cabezas (o tres, si contamos a Costello) piensan mejor que una. Trabajaban juntos sin importar su diferente origen étnico y esto era algo bastante inusual sobre todo entre los delincuentes sicilianos. Los miembros de la Mafia la consideraban un grupo exclusivo en el que no cabían extranjeros, ni siquiera italianos de otras regiones. Por el contrario, Luciano desarrolló otra forma de funcionar cultivada en las calles de Manhattan y que, aun siendo tan distinta de la cerrazón étnica de la antigua Mafia siciliana, sería la espina dorsal para la aparición de una moderna Mafia norteamericana, chocando con las tradiciones de los mafiosos de la generación anterior .

Las dotes de mando de Charlie Luciano sobre sus jóvenes esbirros no pasaron desapercibidas entre los criminales establecidos, especialmente cuando se promulgó la Ley Volstead (la famosa “Ley Seca”) y el lucrativo negocio del tráfico ilegal de alcohol empezó a requerir una buena cantidad de savia nueva en las organizaciones mafiosas. Luciano, por mediación de Meyer Lansky, estuvo un tiempo bajo las órdenes del célebre gangster judío Arnold Rothstein. Después, su brillantez atrajo la atención de Joe “The Boss” Masseria, que dominaba los bajos fondos de buena parte de Manhattan. De hecho, Masseria era el capo mafioso más importante de la ciudad, como puede deducirse de su apodo. Masseria convirtió a Luciano en uno de sus hombres de confianza y, gracias a ello, Luciano pudo escalar muchas posiciones en la Mafia de Nueva York. Durante los años veinte, riadas de dólares iban a circular por la organización y Charlie Luciano iba a ganar más dinero del que hubiese imaginado cuando atracaba a otros niños por las calles del Lower East Side.

La convivencia entre Masseria y Luciano, sin embargo, estaba destinada a no ser fácil. Luciano había llegado a EEUU con apenas diez años y había empezado su carrera delictiva en Nueva York, en un contexto americano y con una mentalidad americana. Masseria, en cambio, había huido de Sicilia con diecisiete años para evitar un procesamiento por asesinato y cuando llegó a América estaba ya por completo imbuido de la cultura de la vieja Mafia. La visión tradicionalista de Masseria iba a coartar la apertura de miras de su nuevo pupilo, quien tuvo que soportar diversas prohibiciones y limitaciones impuestas por el jefe, aunque él las encontraba absurdas. Sin embargo, como en el negocio del alcohol había mucho dinero y Luciano estaba en un lugar privilegiado para obtener su parte del pastel, contuvo sus deseos de deshacerse de Masseria. En su posición de joven lugarteniente no se veía con suficiente respaldo como para rebelarse. No lo necesitó. Pronto serían otros los que se rebelasen contra Masseria y, poniendo a Luciano contra la espada y la pared, terminarían obligándolo a cambiar de bando. En 1928 se desataría una guerra civil dentro de la Mafia neoyorquina, una guerra a la que Luciano sobreviviría de milagro, ganándose el legendario sobrenombre de “Lucky”. Una guerra que, sumada a su suerte y su astucia, terminaría convirtiéndolo en el criminal más poderoso de América. (continúa)

Precisamente principios de esta semana he pescado un documental en La 2 (creo que en programas a la carta) sobre el chico con suerte y la cara de pescadero calabrés. Excelente artículo de E.J.

Velahí. El enlace. http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros/mafia-charles-lucky-luciano/1391906/

Tienes un estilo muy personal al escribir estas historias. Un estilo que engancha: estos continuará siempre me dan mucha rabia!

Pingback: Lucky Luciano (I): Érase una vez en Manhattan

Lo ha vuelto ha conseguir Sr. Emilio,poco mas se puede aportar.Ahora,a esperar la segunda parte.

Excelente

El articulo no esta mal pero obvia o desconoce detalles muy importantes que influyeron en los primeros años de la actividad criminal de Luciano.

– No lidero ninguna banda durante su adolescencia simplemente entro a formar parte de la famosa Five Points Gang del bajo Manhattan a las ordenes de Paolo Vaccarelli aka Paul Kelly y con Johnny Torrio y Frankie Yale como mentores.

– Es en la Five Point Gangs donde se foguea junto a Al Capone, Jimmy «The Shiv» DeStefano, Danny «Big Wang» Glaster o Frank Gallucio.

– En los años 20 el jefe del cotarro en NY es Yale no Masseria, hasta el año 28 en que Yale es asesinado por Capone tras la negativa de este a matar a Joe Aiello en Chicago.

– Masseria se hace con el control del Outfit de NY junto a Salvatore Maranzano a partir del 28, despues de una reunion en el Hotel Statler de Cleveland y donde acuerdan quitar a Salvatore D’ Aquilla de enmedio que era el capo di capi tras la muerte de Yale.

– La guerra a la que te refieres es la «Castellammarese War» que se libra entre Masseria y Maranzano por el control del NY Outfit y en la que Luciano jugara magistralmente sus cartas y no digo mas….

Saludos.

La virgen…

Invaluable información adicional, gracias. Sólo una pregunta: ¿Es verdad que su apodo LUCKY se debió a que sobrevivió tras haber sido agredido, dado por muerto y colgado de la piel de la espalda con ganchos de carnicería?

Interesante, esperando la II parte.

Enhorabuena, artículos como este son los que me hacen entrar en esta web, aunque veo que Javi tiene también para otro artículo, vaya tela.

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Lucky Luciano (II): La Guerra de los Castellammarese

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Lucky Luciano (II): La Guerra de los Castellammarese

Pingback: JotDown, periodismo del de verdad « Los mundos de []_MoU_[]

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Imprescindibles: Boardwalk Empire

Pingback: Imprescindibles: Boardwalk Empire : The Magazine

Interesante, pero hecho en falta que acompañes con fechas algunos momentos.

Me gustaria saber mas sobre los dos hijos que tuvo en P>R, eduardo y carlos luciano, esta muy interesante.y si ahi alguien que este vivo q tenga informacion sobres los hijos o cuarquier familiar de los luciano puede enviarlo a mi email y con gusto lo leere.

Eres un fenómeno E.J., posees ese carisma que tanto me ha enamorado de la lectura. He de decirte que desde hace varios meses me encuentro inmerso en un proyecto propio, que trata en escribir una historia acerca de la mafia, una novela. Puedo asegurarte que este artículo, amén de los que le preceden, me serán de una ayuda más que monumental.

Pingback: Lucky Luciano. El arquitecto del crimen - Centro de gravedad permanente

Pingback: El golf, un juego de honor… a veces