(Viene de la primera parte)

Un nuevo jefe de policía es nombrado en un distrito Chicago. En su primer día en el cargo se acomoda en su despacho: ordena los papeles, cambia los cuadros, coloca sobre la mesa un retrato de su familia. De repente, recibe una visita peculiar: unos hombres que tienen aspecto de cualquier cosa excepto de policías. Vienen a presentarle los respetos de “un amigo”. Esos respetos vienen en forma de sobre repleto de dólares. Si acepta ese sobre, será el primero de muchos otros sobres: un más que suculento sobresueldo que le hará la vida más fácil. Esta escena se repite una y otra vez en despachos de toda índole a lo largo de toda Chicago. Naturalmente, no todos los individuos que reciben la visita aceptan venderse al diablo… pero con los que sí —que no son pocos—Al Capone tiene más que suficiente.

“Chicago tiene la mejor policía que el dinero puede comprar”

Una vez convertido en líder del Chicago Outfit y por tanto en el más temido jefe de los bajos fondos de la ciudad, Capone extendió los tentáculos de su poder a una velocidad vertiginosa. Su organización criminal desarrolló ramificaciones en el hampa de todo el país, pero era en Chicago donde su influencia empezó a extenderse hacia prácticamente todos los ámbitos. Policías, jueces, políticos, funcionarios… en todos los niveles del servicio público había comprado contactos que hacían la vista gorda ante sus negocios turbios, le concedían favores o le facilitaban sus actividades. Para muchos individuos que ostentaban cargos públicos, la tentación de vender su alma a Capone era grande: llevarse bien con él significaba acceso a dinero, pero además la posibilidad de ignorar la Prohibición y divertirse en sus cada vez más espectaculares “speakeasy” —salas de fiestas clandestinas pero de ningún modo diminutas—, así como en sus salas de juego o en sus prostíbulos. Capone sabía apelar a la codicia, a la afición al alcohol y a la lujuria para mantener felices a sus enlaces en el poder.

Pero sus tácticas fueron mucho más allá de los simples sobornos. Fue el primer gran jefe criminal de aquella época en entender la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en todo tipo de herramientas legales para proteger sus negocios ilegales y no escatimó en medios al respecto. Empezó a contratar abogados y asesores. Incluso terminó comprando algunos periódicos locales que usaba como arma propagandística, como si de un político o magnate se tratase. Hasta llegó a tener un agente de prensa. Los periódicos que controlaba empezaron a hablar de él como de un hombre respetable e incomprendido que sí, podía tal vez haber tenido un pasado turbio, pero que ahora era un hombre de negocios que podía aportar muchas cosas a la ciudad. Sus periodistas a sueldo daban amplia cobertura a calculadas operaciones de imagen, destinadas a hacerlo parecer un ciudadano ejemplar. El uso que Al Capone hizo de la prensa fue tan evidente para sus detractores como efectivo ante sus lectores. Por ejemplo, cuando empezaba a sufrir un intenso acoso legal, costeaba de su bolsillo la inauguración de comedores para pobres o la mejora de una sección de un hospital y sus periódicos publicitaban ampliamente el hecho. El resultado fue que, para una parte de la población de Chicago —la que leía sus periódicos de corte populista— Al Capone se convirtió casi en un héroe. Naturalmente no todo el mundo en la ciudad lo veía de ese modo. Los periódicos serios y tradicionales, aquellos que Capone no había podido comprar, seguían hablando de sus actividades criminales y horrorizándose ante el modo en que un gangster estaba haciendo de la tercera metrópoli más grande de los Estados Unidos su patio de recreo particular.

Cuando su telaraña de influencias había atenazado casi por completo la ciudad, llegó un momento en que pareció que nadie —ni siquiera la ley— podría terminar con su reinado. Además de los sobornos a elementos clave de la policía y la judicatura, “Scarface” estaba a salvo de la persecución policial gracias a la estructura perfectamente piramidal de su organización. Capone nunca impartía órdenes mediante canales no seguros. Sólo hablaba personalmente con sus pocos hombres de confianza y estos iban transmitiendo la información a sus respectivos subordinados. Toda comunicación se producía de manera estrictamente verbal y jerarquizada; una forma de proceder inspirada en la Mafia, pero que él llevó a su máximo esplendor. Era muy cuidadoso —y muy listo—a la hora de evitar que sus negocios turbios lo salpicaran. Las ocasionales detenciones de miembros de medio o bajo nivel de su organización resultaban inevitables, pero ni así había manera de seguir los hilos hasta el propio Capone ni de lograr pruebas que lo relacionasen con el contrabando, el juego o la prostitución. Era aparentemente invulnerable.

Pero hubo algo que le distinguió de muchos otros jefes criminales y que la mayoría de jefes mafiosos posteriores evitaron repetir (con alguna contada excepción como la de John Gotti), porque con la perspectiva del tiempo podemos considerarlo uno de sus mayores errores. Y ese algo fue su tremenda fama, con la que él —además— se sentía cómodo.

Sus periódicos le estaban alzando a los altares en Chicago, pero también en el resto del país su nombre era continuamente pasto de la noticia. De hecho, su figura se trasladó a la imaginación popular y se coló en la ficción novelesca incluso en el extranjero, como paradigma del gangster. Le molestaba mucho que su imagen pública siguiese asociada a lo criminal, pero estaba convencido de que cultivando todavía más su fama podría llegar a limpiar esa imagen.

Lo cual nunca sucedió, excepto —claro—en los periódicos que él controlaba. Fuera de Chicago nadie veía a Al Capone como otra cosa que como un carismático villano. La ciudad empezó de hecho a aparecer en las noticias de medio mundo cada vez que se producía un incidente notable, y pasó a ser la Ciudad del Crimen por excelencia para lectores y espectadores de cine de medio mundo. Los tiroteos en plena calle —que a Capone, por cierto, no le gustaban nada porque resultaban “perjudiciales para el negocio”—dispararon la imaginación de la gente, formando parte de un nuevo escenario mítico que parecía revivir la violencia agreste del Salvaje Oeste. Al Capone se transformó, ya en mitad de su breve reinado, en una figura mítica. Toda aquella popularidad, pensaba él, era como un seguro de vida. Se había convertido en alguien demasiado importante como para caer fácilmente a manos de sus adversarios y, aunque no tenía la intención de abandonar la actividad criminal, sí empezó a presentarse ante el mundo como un gran empresario. Y de hecho, al nivel en que se movían ya sus asuntos, Capone anhelaba una Chicago pacífica en la que todas las bandas pudiesen ganar su parte de dinero sin matanzas en las calles. Para él, el lucro estaba en primer lugar. Las luchas de bandas eran secundarias y costosas, una pérdida de tiempo y dinero.

Intentando pacificar los bajos fondos

Tras hacerse cargo de la jefatura del Chicago Outfit, Capone había tenido bastante éxito eliminando, domesticando o asimilando a la mayor parte de las bandas criminales que operaban en la ciudad. En una oleada de acciones violentas, había neutralizado a casi todas las organizaciones pequeñas. Después, cuando ya controlaba la mayor parte de los territorios, intentó que las facciones que habían quedado se dedicasen a no molestarse mutuamente y a ganar dinero cada una por su cuenta.

Pero la principal banda rival, la todavía poderosa “Banda del Norte” —formada por gangsters de diferentes etnias, pero especialmente por irlandeses— no le puso las cosas fáciles. Capone había heredado una guerra que venía de tiempo atrás, cuando su mentor John Torrio había renunciado a la jefatura tras ser tiroteado por los norteños. En un principio, Capone respondió a la violencia con violencia y logró eliminar al líder rival, Dan O’Banion.

Ese golpe, pensaba, podría haber conducido a una tregua. Pero no: cuando otro gangster irlandés llamado “Bugs” Moran se hizo cargo de la Banda del Norte, no sólo evitó negociar sino que parecía dispuesto a derribar a Capone a cualquier precio. Moran era un individuo poco predispuesto a tratar sus asuntos con diplomacia. De hecho tenía fama de ser muy aguerrido y de creer ciegamente en la superioridad de la violencia sobre otros métodos, teoría que en ocasiones llevaba hasta el límite de la insensatez. En su círculo de confianza se rodeaba además de individuos tan aficionados a resolver las cosas por las bravas como él. Uno de los casos más notables era el de su mano derecha Hymie Weiss, un gangster judío de origen polaco que se labró una aterradora reputación por su sadismo y su carácter sanguinario y vengativo. La mejor anécdota para ilustrar la personalidad de Weiss está relacionada con un caballo. Es una historia delirante, pero que define muy bien al personaje: un amigo de Weiss fue a una cuadras donde se alquilaban caballos y eligió un animal para cabalgar un rato por el campo. A mitad de trayecto su montura debió de encabritarse, porque el jinete cayó al suelo, fracturándose el cuello y falleciendo en el acto. Cuando Weiss se enteró de la muerte de su amigo, acudió a la misma granja y alquiló el mismo caballo. Cabalgó durante unos minutos y, cuando estuvo suficientemente alejado, simplemente desmontó, sacó su pistola y allí mismo cosió al animal a balazos. Una extraña venganza… pero lo mejor es que después dejó junto al cadáver del animal una estrambótica nota dirigida al dueño de las cuadras: “Ojo por ojo: la vida de tu caballo por la vida de mi amigo”.

Como se ve, los principales líderes de la Banda del Norte no se andaban con chiquitas y el concepto de “tomar precauciones” era algo que no podían entender, ni siquiera ante el criminal más temido del mundo, Capone, un hombre al que la propia Mafia trataba con deferencia. Los sujetos como Moran y Weiss no calculaban demasiado las consecuencias de sus actos: si tenían que atacar, atacaban. Estaban acostumbrados a utilizar los recursos de la calle y no tenían una visión tan sofisticada de la actividad criminal como la de Capone. No se conformaban con la porción de negocio que les estaba quedando; pensaban que “Scarface” dominaba una parte demasiado grande de la ciudad y que la mejor manera de solucionarlo era liquidando al propio Capone, algo que nadie más en toda la nación estaba dispuesto a intentar.

Y Capone estuvo, efectivamente, a punto de ser asesinado. La banda del Norte usó una táctica poco sutil pero bastante usual en el Chicago de aquellos tiempos: el ametrallamiento en plena calle. Capone solía alojarse en habitaciones de hotel; aunque estaba casado —con una mujer de origen irlandés, precisamente—, su familia vivía en una casa pero él pasaba muchas temporadas viviendo en alguna suite para poder dormir acompañado de dos o tres prostitutas cada noche. No resultaba difícil localizarle, especialmente cuando estaba en Chicago o alrededores.

Precisamente un día en que Capone y sus guardaespaldas se disponían a abandonar uno de los hoteles donde solía fijar su centro de operaciones en Cicero, y cuando aún no había salido del hall, varios automóviles pasaban justo frente a la entrada del edificio. En cuanto sus ocupantes vieron a Capone caminando por el vestíbulo, se asomaron por las ventanillas hombres armados con ametralladoras Thompson y barrieron el lugar con una cortina de balas. Fue el atentado más audaz y directo efectuado contra Al Capone durante sus años de reinado, y de haber tenido éxito pudo haber cambiado la historia del crimen. Pero Capone salió milagrosamente ileso de la lluvia de disparos.

Sin embargo, hubo víctimas entre sus guardaespaldas y también fueron afectados algunos civiles inocentes. Especialmente una mujer que estaba en su coche con su hijo y que alcanzada en la cabeza por un disparo, que no la mató, pero la dejó en estado grave. El tiroteo, naturalmente, se convirtió inmediatamente en noticia de primera página y mucha gente se sintió escandalizada por las heridas que había sufrido aquella inocente madre… algo que Capone utilizaría en su favor.

Con su maquiavélica sagacidad habitual, Capone se ofreció a pagar los gastos médicos de la mujer, acto de generosidad del cual, cómo no, se hizo amplio eco su prensa amiga. Pero no se detuvo ahí: incluso llegó a conceder alguna entrevista donde deploraba los tiroteos callejeros, abogaba por la tranquilidad en los espacios públicos de la ciudad y calificaba a su adversario Bugs Moran de, literalmente, insensato (“así no logrará terminar conmigo”). Dejaba además caer la idea de que ahora tomaría más precauciones y sería casi imposible asesinarlo. Era un paso más en su eterna campaña de imagen: se presentaba públicamente como un individuo que denostaba la violencia, el buen gangster, casi como una víctima más de los sanguinarios manejos de sus rivales que no sabían limitarse a hacer “inofensivos” negocios. Así, ante cierta parte del público, Capone quedaba como el gangster “civilizado” que, de acuerdo, comerciaba con alcohol ilegal —de todos modos a casi nadie le parecía bien la prohibición— pero que se esforzaba por evitar baños de sangre e incluso se hacía cargo de las facturas de hospital de personas inocentes heridas por sus enemigos, mientras esos mismos enemigos seguían con los ametrallamientos en público o la detonación de bombas.

Aunque de cara al público lamentaba no sin cierto sarcasmo la actitud de Moran, bajo cuerda tendió una mano a la Banda del Norte. No quería que volviesen a atentar contra él, ni tampoco que se prolongase la atención de los medios y las autoridades sobre los tiroteos, y estuvo dispuesto a ofrecer alguna concesión. Conversó con algunos de sus representantes; insistió en que el negocio era lo bastante grande como para que todos sacasen tajada sin necesidad de matarse mutuamente. Se quejó de que, por mucho que sobornasen a la policía o a los jueces, en cuanto se producían tiroteos y había ciudadanos heridos o afectados, las autoridades locales no podían seguir haciendo la vista gorda y no tenían más remedio que intervenir, lo cual perjudicaba mucho a los negocios de todas las grandes bandas criminales de la ciudad.

Finalmente convenció a sus enemigos, quienes ante el revuelo organizado por la prensa y la actitud generosa de Capone, aceptaron llegar a un acuerdo. Se repartieron —esta vez por consenso— las zonas de la ciudad, delimitando dónde podría establecer sus negocios cada una de las bandas. La parte mayor del pastel quedó bajo el control de Capone, por descontado, porque de hecho ya la controlaba en la práctica. Pero no fue rácano a la hora de satisfacer demandas de sus adversarios. Estaba decidido a lograr una tregua y supo dónde ceder para conseguirlo. La paz llegó a las calles de Chicago y las organizaciones criminales pudieron dedicarse única y exclusivamente a ganar dinero.

Pero esa paz no estaba destinada a durar.

La matanza del día de San Valentín

Hubo un lucrativo periodo de tregua, que sirvió para que el dinero fluyese a espuertas y “Scarface” siguiera edificando su imperio. La Banda del Norte podría haber hecho algo parecido, pero ninguno de sus líderes tenía la visión de futuro de Capone y en lugar de refinar su organización, siguieron sintiéndose molestos porque el gran Al se estaba comiendo la mayor porción de tarta. Ese malestar era generalizado en la Banda del Norte; la paz que se había firmado no pudo evitar los roces propiciados una inercia de enemistad y desconfianza mutua que venía de lejos.

Primero empezaron a sucederse incidentes menores entre miembros de la Banda del Norte y el Chicago Outfit. Los norteños empezaron a tomarse los términos de la tregua con bastante liberalidad. Hombres de Bugs Moran comenzaron a interceptar partidas de licor que pertenecían a sus rivales, deteniendo algunos de sus camiones a punta de pistola y llevándose el alcohol para venderlo por su cuenta. Tomados aisladamente, estos incidentes podían ser considerados menores, tal vez obra de algunos elementos incontrolados impulsados por la codicia del momento. Pero cuando se empezaron a repetir demasiadas veces, Capone ya no pudo verlos como meras anécdotas. Resultaba evidente que Bugs Moran estaba dando el visto bueno a aquella ola de ataques, o absteniéndose de imponer disciplina, lo cual venía a ser lo mismo.

De este modo, aquella “guerra fría” de incidentes pequeños empezó a dar progresivamente pasos hacia una nueva escalada de violencia. Aunque se había estado resistiendo a desatar otra guerra abierta, Capone no estaba dispuesto a dejarlo pasar más. Autorizó que sus esbirros respondiesen a los robos de sus envíos de alcohol con robos similares de los envíos de la Banda del Norte. Incluso llegó a enviarle a Bugs Moran una severa advertencia, cuando un canódromo propiedad del irlandés sencillamente se vino abajo en llamas. Eran actos que ninguno de los dos adversarios necesitaba firmar.

A principios de 1929 la situación entre ambas bandas era nuevamente insostenible. Se entorpecían mutuamente los negocios, había propiedades dañadas y se había empezado a verter sangre otra vez. Todo lo que Capone había querido evitar para poder seguir enriqueciéndose tranquilamente. Hizo un último intento por renegociar la tregua organizando una nueva conversación con la Banda del Norte, pero sus hombres de confianza le advirtieron de que Bugs Moran sólo accedería a entablar conversaciones como cobertura para una subsiguiente traición, porque Moran estaba decidido a continuar con la guerra y ya no tenía ningún interés en negociar.

Ante la imposibilidad de imponer su visión del negocio, Al Capone buscó un golpe definitivo con el que resolver el conflicto para siempre: la Matanza del día de San Valentín.

La forma habitual de proceder para los líderes de las bandas criminales a la hora de buscar un cuartel general donde discutir sus asuntos era utilizando la planta superior o la trastienda de un comercio. Otros, como Capone, usaban habitaciones de hotel. Incluso había algunos que poseían despachos en edificios de oficinas convencionales, donde se sentían más seguros porque consideraban que en un barrio céntrico repleto de ejecutivos y empresas legales sus enemigos no se atreverían a montar demasiado ruido. Todas estas opciones eran consideradas más o menos seguras. A veces se usaban bares o restaurantes, aunque la práctica demostraba que no eran un lugar particularmente fácil de defender en caso de ataque.

Pero Bugs Moran actuaba de manera distinta y solía organizar reuniones esporádicas con sus hombres de confianza en un solitario garaje, un lugar secreto y tranquilo. El garaje estaba situado en la zona de la ciudad más estrechamente controlada por su banda y poca gente conocía la ubicación, así que lo consideraba una ubicación segura. Desestimó, sin embargo, la capacidad de Capone para obtener información. El mero secreto no constituía un escudo lo bastante eficaz, porque el secreto puede dejar de serlo en cualquier momento y especialmente ante alguien que puede comprar información a cualquier precio, ya sea entre los criminales o incluso entre la policía. Haciendo uso de su red omnipresente de contactos, Capone averiguó el lugar de los encuentros.

La fría noche del 14 de febrero de 1929, Bugs Moran y otros cinco hombres importantes de su organización debían encontrarse en el garaje para charlar sobre sus negocios. También acudió a la cita un amigo cercano de Moran, un dentista que no estaba involucrado la estructura de la banda pero que era un hombre en quien confiaban. La charla transcurrió con normalidad, con la ausencia de Bugs Moran, que se había retrasado y no llegó a estar presente; por lo demás, como de costumbre, no se acercaba nadie a aquel garaje. Pero, para sorpresa de todos, cuatro desconocidos ataviados con abrigos entraron en el garaje, presentándose como policías. Efectivamente, un par de ellos vestían uniforme, así que los mimenros de la Banda del Norte pensaron que se trataba sencillamente de una redada. Se limitaron a obedecer cuando los agentes ordenaron a todos —incluido el médico—ponerse en fila frente a una pared, con el supuesto fin de someterlos a un registro. Pero no hubo registro. Ni siquiera tuvieron tiempo para reaccionar cuando los intrusos sacaron unas ametralladoras de debajo de sus gruesos abrigos y los acribillaron a balazos.

Al día siguiente la prensa se hizo un enorme eco del suceso. La masacre se convirtió casi instantáneamente en un tema de interés nacional que en apenas meses sería un hito del folklore estadounidense, como el viejo tiroteo en el O.K. Corral de Tombstone. Porque la importancia de aquel golpe en los bajos fondos de Chicago era definitiva: Al Capone acababa de asestar un golpe definitivo a su principal enemigo con una secuencia digna de alguna película o novela de gangsters. Naturalmente, no se podía probar la autoría, pero todo el mundo entendió inmediatamente quién estaba detrás. Aquella matanza aumentó el aura legendaria como jefe criminal de Al Capone hasta el infinito.

La Banda del Norte era ahora la que le tendía su mano a él. Ya nadie quería seguir manteniendo una guerra con Capone.Aquello le dejaba vía franca para reinar en solitario en Chicago y monopolizar una de las principales puertas de entrada del alcohol ilegal a los Estados Unidos. El resto de sus posibles rivales en la ciudad dejaron de causarle problemas, porque aquel asesinato selectivo había demostrado que “Scarface” sabía cómo mover sus hilos. No necesitaba coches por las calles ni bombas. Sus principales armas eran sus contactos y la información. Pero aunque hubiese neutralizado las ansias de poder de sus bandas rivales, los peores quebraderos de cabeza para al Capone iban a llegar de otro lado. Del lado, precisamente, ante el que se sentía más invulnerable: la ley.

A la caza del gangster: Johnson, Irey y los intocables de Elliot Ness

En aquellos tiempos, los Estados Unidos no poseían mecanismos policiales centralizados que pudieran detener una amenaza como la de Capone. Mejor dicho, sí existían —el FBI—pero aún no estaban lo suficientemente organizados como para producir una respuesta automática. En un país tan fuertemente federalista y territorializado, el énfasis de la actividad policial descansaba en las policías locales y estatales, pero estas operaban con bastante descoordinación entre ellas y además resultaban más susceptibles a la corrupción. La nación nunca había visto a un criminal tan poderoso como Al Capone y su tejido policial no estaba preparado; hubo que luchar contra él creando mecanismos sobre la marcha.

Los cuerpos de seguridad con jurisdicción sobre Chicago estaban casi al servicio de Capone. La policía local y la policía estatal de Illinois hacían bien poco por intentar acabar con él, debido a los contactos clave que tenía comprados en el escalafón. Por su parte, el FBI — equivalente de la policía nacional estadounidense— era todavía un cuerpo de estructura un tanto primitiva y difusa. Así pues, en la práctica, la poca persecución policial efectiva que sufría Al Capone era producto del abnegado esfuerzo aislado de algunos individuos que navegaban contra viento y marea, en mitad de un océano legal desorganizado, repleto en el ámbito local de jerifaltes corrompidos por “Scarface”, y en el ámbito nacional de jerifaltes que no consideraban que aquello fuese asunto suyo o entrase en sus respectivas jurisdicciones y atribuciones.

Para poder hacer frente de verdad a Al Capone, para poner los mecanismos policiales en marcha de manera efectiva, se necesitaba una orden “desde arriba”. Algo que le confiriese a aquellos que trabajaban en solitario el respaldo suficientes como para superar las dificultades intrínsecas de la caótica desorganización federal. Esa “orden de arriba” tardó en llegar, pero terminó llegando. Y fue la tremenda fama de Al Capone, esa que él había considerado su seguro de vida, la que hizo despertar a las autoridades.

El renombre internacional del principal criminal de la nación empezaba a molestar, y mucho, en Washington. Aunque los gobernantes norteamericanos intentasen exportar la imagen de que Estados Unidos era el país más civilizado de la Tierra, la democracia más admirable y la sociedad civil más ejemplar —algo que ciertamente eran en algunos sentidos, aunque no en otros— no pudieron evitar que Chicago fuese universalmente conocida como el epicentro del crimen, algo que perjudicaba la imagen exterior de todo el país. Capone era ya uno de los estadounidenses más conocidos en casi cualquier rincón del planeta, de hecho era bastante más conocido que el propio presidente, Herbert Hoover. Los Estados Unidos habían exportado innumerables estrellas del cine y la música, pero ahora estaba exportando una auténtica estrella del crimen y eso no gustaba nada en la Casa Blanca.

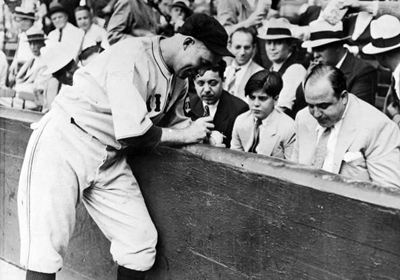

El colmo, probablemente, fue contemplar cómo Al Capone encabezaba—como si de un político se tratase— la delegación que recibió en el aeropuerto de Chicago a un famoso piloto italiano, que estaba dando la vuelta al mundo en solitario. El héroe de la aviación actuaba como emisario del gobierno de Mussolini (por entonces aún no era un enemigo declarado de EEUU) y nada más descender de su avión saludó, en primer lugar —antes que al alcalde, antes que a nadie—a Capone, estrechándole amigablemente la mano… algo que por descontado recogieron los fotógrafos de prensa. Ver en las portadas la imagen del gangster ejerciendo nada menos que como “embajador” ante una nación extranjera era lo último que el gobierno de la nación necesitaba para entenderlo: Al Capone había llegado demasiado lejos, se había hecho demasiado grande y había que pararle los pies definitivamente.

El presidente Hoover decidió actuar. Necesitaba un equipo de genhte que se dedicara veinticuatro horas al día a intentar derribar a Al Capone. Como ya por entonces se pensaba que la mejor vía para atraparlo sería investigando en su patrimonio, buscando pruebas para imputarle algún delito relacionado con los impuestos, el presidente le encargó el “marrón” a Andrew Mellon, Secretario del Tesoro, equivalente estadounidense del Ministro de Hacienda.

Mellon se vio obligado a montar apresuradamente ese equipo con el que organizar una persecución legal eficaz, y con la fuerza que le daba actuar por orden del presidente, le pasó a su vez la patata caliente al Fiscal General del estado, George Johnson, quien se encargaría de organizar personalmente un caso judicial contra Capone. Para lo cual, claro, se necesitarían pruebas. Pero, ¿pruebas de qué, y cómo conseguirlas? Eso ya era otro cantar.

Mellon y Johnson requerían los servicios de investigadores competentes y fue ahí donde acertaron de pleno. En primer lugar ficharon a Elmer Irey, jefe de la unidad de investigación del IRS (la Agencia Tributaria, para entendernos), quien se encargaría de analizar al detalle las cuentas y propiedades de Capone. Irey era un hombre inteligente y metódico, dotado de un fuerte sentido del deber, y sería una de las piezas clave en las investigaciones.

La vía financiera era, como decimos, la que más plausible les pareció a todos para llevar a Capone a los tribunales, pero no significaba que descuidasen la vía de la investigación estrictamente criminal. Para ello reclutaron a un joven y decidido agente del FBI llamado Elliot Ness, implicado en la lucha contra el tráfico ilegal de alcohol. No era un agente con décadas de experiencia pero les había llamado la atención por su dedicación e integridad, así que le pusieron al frente de un equipo de investigación propio. Ness quiso rodearse de otros agentes también jóvenes, hombres decididos en quienes además pudiera confiar. Cuando el nuevo equipo de Elliot Ness estuvo definitivamente formado y empezó a actuar, recibió la visita habitual de los esbirros de Capone, quienes —sobre repleto de dinero en mano— intentaron comprar al agente del FBI. Pero Ness no solamente rechazó la oferta, sino que fue directo a la prensa para contar lo sucedido y dejar en ridículo el intento de soborno de Al Capone. Todo el país supo que aquellos agentes habían rechazado el dinero del gangster y por esa razón los periodistas adjudicaron a Elliot Ness y los suyos el sonoro apodo de “Intocables”.

El papel de Elliot Ness fue casi más importante a nivel de imagen que a nivel puramente policial. Su entrada triunfal le ganó un enorme prestigio y una imagen de honradez inquebrantable de la que no abundaba entre la policía de Chicago. Pero además poseía el carisma de una estrella de cine —era uno de los pocos policías que realmente tenía un aspecto similar a los que aparecían en las películas— y rápidamente se convirtió en una celebridad al nivel del propio Capone. Elliot Ness sabía cómo proyectar ese carisma al público. Las buenas historias necesitan un villano con personalidad pero también un héroe fácil de vender: si Capone era el icono de hampa, Ness se transformó en un icono de la ley. La opinión pública finalmente podía poner un rostro a la justicia y por fin, de cara a la opinión pública, Capone tenía finalmente un enemigo digno de consideración. Además de vender imagen, Ness no dejó de esforzarse por intentar dañar a la organización del famoso gangster y entorpecer sus actividades ilícitas. No siempre lo consiguió, sin embargo su guerra contra Al Capone cautivó la imaginación de la gente. Gracias a Ness, el público norteamericano supo que las autoridades estaban haciendo algo por fin.

Mientras la prensa —encantada con la aparición de aquel policía tan fácilmente comercializable— se alimentaba diariamente de la nueva rivalidad y en las portadas se sucedían los golpes policiales de Ness con las triquiñuelas de Capone para intentar quitarse a Ness de encima, el resto de miembros del equipo anti-Capone seguían trabajando en silencio, pero con intensa dedicación. Elmer Irey no sólo investigaba las cuentas del propio Al Capone, sino que dedicó también muchas horas a estudiar las de su hermano Ralph Capone, en quien veía un resquicio, un punto débil por donde atacar. Ralph era mucho menos inteligente y más descuidado que Al en el manejo de su patrimonio, así que efectivamente resultaba un blanco más fácil. Tirando de un hilo detrás de otro, Irey iba montando un caso de evasión de impuestos para cada uno de los hermanos.

El principio del fin

Durante la segunda mitad de los años veinte Capone había reinado prácticamente sin oposición, pero al aproximarse el cambio de década las cosas empezaron a torcerse por varios frentes. Lenta, pero inexorablemente, aparecían negras nubes en el horizonte. Elliot Ness y sus Intocables seguían armando ruido mediático, poniendo al gangster en evidencia en unos tiempos en que “Scarface” intentaba vender la imagen de empresario respetable, y obteniendo algunas victorias policiales menores, pero muy aplaudidas. Aquello enfurecía sobremanera a Al Capone, pero no pudo detener a Ness. Ni los sobornos ni las amenazas funcionaron, y asesinando a un amigo cercano del aguerrido agente sólo consiguió que éste redoblase sus esfuerzos.

Por su parte, las investigaciones de Irey sobre su patrimonio estaban empezando a dar frutos. Ralph Capone fue finalmente procesado por un asunto de evasión de impuestos y Al tuvo que llegar a un acuerdo con el estado, desembolsando una enorme cantidad de dinero para cubrir la deuda fiscal de su hermano. Era un primer aviso. En 1929 sucedió lo impensable: cuando Al Capone, tras ver una película, abandonaba una sala de cine… se encontró a un contingente policial esperándolo. Fue arrestado e inmediatamente encarcelado por llevar un arma sin licencia. Aquello fue un golpe casi a ciegas —aún no había pruebas para dictar una fuerte condena sobre él—y de hecho se le puso en libertad al cabo de un tiempo (salió de la cárcel, en la que había comprado una estancia privilegiada, por buen comportamiento). Pero aunque estuviese libre otra vez, ya habían sonado las alarmas. Los sabuesos le mordisqueaban los tobillos. Pese a su liberación, el FBI lo declaró como “Enemigo Público nº1”, algo que no sólo le provocó un considerable enfado sino que dejaba bien claras las intenciones de las autoridades.

El daño estaba hecho. Capone dejó de parecer invulnerable. En el mundo del hampa comenzó a haber serias dudas sobre su futuro. Incluso en su propia banda surgieron complots para deshacerse de él, lo cual dio lugar a una de las leyendas más célebres protagonizadas por Capone: cuando descubrió que tres de sus esbirros estaban conspirando para eliminarlo, organizó una cena de gala a la que invitó a todos sus hombres de confianza, incluyendo (cómo no) a los tres traidores. Durante la cena, Capone se puso en pie para efectuar un discurso y soltó una tranquila perorata caminando de un lado a otro, mientras los suyos escuchaban atentos. Súbitamente, sus guardaespaldas saltaron sobre los conspiradores, sujetándolos con fuerza. Capone sacó un bate de béisbol de un rincón de la estancia y fuera de sí, en un arrebato de furia asesina que no se le había visto en años, los mató a golpes, uno a uno, machacándoles el cráneo y los huesos ante la mirada horrorizada del resto de invitados. El salvajismo de la escena —sangre, gritos, sesos desparramados sobre la mesa— dejó helados a los invitados a la cena. Era una forma de advertir que no toleraría más traiciones.

Pero, de todos modos, los cimientos de su poder estaban siendo socavados. Cuando alguien tan poderoso como él necesitaba recurrir a aquellos numeritos es que ya no se sentía seguro. Para colmo, la sífilis había empezado a afectarle: tenía fortísimos dolores de cabeza, que iban de mal en peor. No había querido tratarse adecuadamente y su salud se empezaba a resentir.

Mientras él solucionaba sus líos domésticos bate en mano, Johnson, Irey y Elliot Ness no cejaron en el empeño de obtener pruebas para volver a detenerlo y encarcelarlo, esta vez por muchos años. Para obtener los últimos datos clave que necesitaban —básicamente los nombres de los individuos que habían llevado los libros de cuentas de Capone—iniciaron un seguimiento mediante escuchas telefónicas e infiltraron a un par de agentes en el Chicago Outfit. Los dos agentes se hicieron pasar por gangsters del montón, tratando de ganarse la confianza de los criminales a sueldo de Capone para obtener la información. Y lo lograron. De manera bastante casual, cuando a uno de los gangsters se le escaparon aquellos nombres como si tal cosa.

Capone fue arrestado nuevamente y, esta vez sí, llevado a juicio bajo la acusación de evasión de impuestos. Él, cómo no, iquiso sobornar y coaccionar a los miembros del jurado, pero los ya famosos Intocables de Elliot Ness desbarataron el intento. Cuando el procedimiento judicial fue avanzando y el fiscal comenzó a presentar sus evidencias, la mayor parte de las cuales eran producto del afanoso trabajo de Elmer Irey, empezó a quedar claro que el Enemigo Público Nº1 tenía las horas de libertad contadas. Fue declarado culpable por el jurado y el juez le impuso una condena de once años por un delito de evasión fiscal, que de hecho era la pena más alta posible para ese tipo de delito. Se confiscaron muchas de sus propiedades (aunque no todas) y una buena parte de su fortuna. En 1932, Al Capone ingresó una vez más en prisión. Sería la última. Tenía treinta y tres años.

Cuesta abajo

La primera etapa de esta nueva estancia carcelaria estuvo marcada una vez más por la compra de privilegios, propia de los grandes jefes mafiosos cuando eran encerrados en una celda. Durante sus primeros meses en la cárcel de Atlanta, Al Capone llevó una existencia cómoda. Sin embargo, su poder y renombre de cara al exterior disminuyeron rápidamente, especialmente al finalizar la Prohibición. Como no podía ya dirigir el Chicago Outfit desde la cárcel, eligió a Frank Nitti como sucesor, pero ni así pudo mantener el control: pese a la jefatura nominal de Nitti, fue el legendario Paul Ricca quien de verdad daba las órdenes, contando con el apoyo y reconocimiento de la Mafia. La figura de Capone empequeñecía por momentos. Su prestigio en el mundo del crimen no tardó en desvanecerse por completo. En aquellos mismos momentos, la Cosa Nostra estaba reorganizándose y apoderándose de todo, y la figura de Capone parecía ya pertenecer al pasado.

Las autoridades, además, no estaban dispuestas a seguir quedando en evidencia, y aunque Capone ya no era “nadie” ni constituía un peligro en sí mismo, tampoco se resignaban a verle disfrutar de una condena muy confortable. Lo sacaron de la prisión de Atlanta, que era una cárcel convencional, y fue conducido nada menos que a la prisión de alta seguridad de la isla de Alcatraz, donde teóricamente no debería haber cumplido una condena por evasión de impuestos. Alcatraz estaba destinada a criminales muy peligrosos y violentos con alto riesgo de fuga, allí ya no regían los protocolos sociales del hampa y menos para un Capone caído en desgracia. En la isla de Alcatraz la vida sería muy difícil para Capone. Para empezar, tuvo un serio incidente nada más ingresar en la prisión al saltarse su turno en la peluquería mientras otros presos esperaban. Seguía comportándose como el gran Capone, pero rápidamente le bajaron los humos. Uno de los presos —un vulgar atracador de bancos que en otras circunstancias no hubiese osado alzarle la voz—le amenazó para que volviese a su lugar. Capone, sorprendido, le dijo “¿sabes con quién estás hablando?”. El tipo no se inmutó lo más mínimo, cogió las tijeras del peluquero y se las puso en el cuello: “Sé con quién estoy hablando, bola de grasa, o vuelves a tu sitio o te rajo”. De hecho, Capone sufrió una leve herida y tuvo que ser atendido en la enfermería. El antiguo rey de los bajos fondos era ahora uno de los presos más impopulares de la durísima Alcatraz. Los nuevos jefes del Chicago Outfit pagaban a un grupo de presos para que se asegurasen de que Capone seguía con vida, pero más allá de eso su prestigio en la cárcel era completamente nulo y sin esa escolta hubiese sido carne de cañón.

Comenzó a desempeñar trabajos para intentar adelantar una liberación por buen comportamiento: el gran Al Capone estaba de repente fregando suelos y limpiando inodoros, mientras el resto de reclusos lo trataban con desprecio y necesitaba una guardia a sueldo para terminar cada día sano y salvo. De todos modos, su vida como preso común no se prolongaría demasiado. Pronto quedó confinado al hospital de la prisión, cuando la sífilis que había contraído en sus años de promiscuidad empezó a carcomer su cerebro, causándole confusión, desorientación y una rápida pérdida de capacidades intelectuales. Hacia 1939, su condición mental era muy precaria —los médicos juzgaron que sus capacidades habían involucionado hasta las de un niño de diez años—y dado que ya no podía constituir una amenaza contra la sociedad, dado que apenas podía valerse por sí mismo, fue puesto en libertad. Durante el resto de su vida, Capone fue cuidado por su familia en una casa de su propiedad que conservaba en Florida, y su estado mental fue empeorando progresivamente hasta que falleció en 1947, a los cuarenta y ocho años de edad. Los impuestos lo habían llevado a la cárcel y una enfermedad de transmisión sexual a la locura y la muerte. No fue encarcelado por sus crímenes ni abatido por las balas de sus enemigos. Aquello ayudaría a construir su leyenda póstuma.

Inmortalidad y arquetipo

Durante sus últimos quince años de vida, Alphonse Capone había dejado de ser el emperador de los bajos fondos. Los pasó como recluso atemorizado primero y como desamparado enfermo de sífilis después. Mientras languidecía olvidado del mundo, el hampa había estado cambiando sin él: Lucky Luciano había reorganizado la Mafia, que rápidamente había alcanzado cotas de poder e influencia que ni siquiera el propio Capone podría haber soñado. Pero lo había hecho imitando los aciertos de Capone y evitando repetir sus errores. La Cosa Nostra empezó a utilizar una red de cobertura legal muy similar a la desarrollada por Al Capone, pero intentando a toda costa mantenerse alejada de los focos y los titulares, que habían sido la causa primaria de su caída.

Así, toda esta reorganización del crimen organizado estadounidense se produjo a espaldas del público; cuando Capone murió, resultó que su imagen seguía constituyendo el paradigma de jefe criminal en la imaginación de la gente, tanto en los Estados Unidos y en el resto del planeta. No fue hasta que Mario Puzo publicó la novela El Padrino y, sobre todo, hasta que se estrenó la versión cinematográfica, que un personaje como Vito Corleone —ficticio, pero basado en individuos reales—sustituyó a Capone como arquetipo de líder gangsteril. Sin embargo, decir que lo sustituyó del todo sería incierto: tras la sorpresa inicial que causó el destape del peculiar universo de la Cosa Nostra, la figura de Al Capone siguió quedando impresa en la memoria, aunque ahora ya no como un arquetipo actual, sino bañada de los mismo tintes legendarios que podrían tener Jesse James o Billy the Kid. Al Capone personificó una época; su reinado fue breve, pero definió toda una etapa de la historia norteamericana cuyos efectos se prolongaron durante décadas y décadas. Su figura combina el aura de poder diabólico de los capos mafiosos con un desenfado impensable en alguien que de verdad hubiese pertenecido a la Mafia. Capone trabajó codo a codo con la Mafia, pero creó su propio microcosmos criminal, que estaba muchos años por delante del concepto que sus contemporáneos mafiosos tenían sobre sus “negocios”. Fue un pionero. Del mal, sí; pero un pionero al fin y al cabo. Y, muy especialmente, tuvo un impacto sobre la cultura occidental que fue y sigue siendo imposible de medir. Basta pronunciar ese nombre para que en todos y cada uno de nuestros subconscientes se desate una sucesión de asociaciones e imágenes. Aunque lo pretendamos, no podemos elegir a nuestros iconos. Y Al Capone, qué duda cabe, es uno de los mayores iconos del siglo XX.

Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Al Capone: Enemigo Público nº1 (I)

Es bastante sabido que Bugs Moran no murió en la masacre del Día de San Valentín ya que se retrasó…

P.D: Murió en la cárcel casi 30 años después.

Cierto, cierto.

Un cordial saludo.

Enhorabuena E.J. Rodríguez! ¿Alguna recomendación literaria para ahondar en la figura del personaje? Gracias!

Bueno, solo vengo a decir que gracias por el artículo y por las innumerables horas de entretenimiento que me dais, no se si las visitas por el google reader os sirven mas que las de la web, pero que sepáis que me leo casi todos los artículos (hasta los que me dan ganas de colgar al autor por estar en desacuerdo con él).

Eso sí, el resto de mis lecturas os mandan un cordial «cabrones» ya que no me dejáis tiempo para libros :)

Por cierto, me sorprende lo poco que comenta la gente

Emilio, me suscribo al cien por cien de tu comentario. En esta web hasta los comentarios son buenos!

A pesar del despiste de Moran, enhorabuena por el artículo. He descubierto esta web hace poco y lo cierto es que habéis pasado a ser mi e-magazine de referencia.

Los felicito por los excelentes artículos me quedo enganchado cada vez que leo en hora buena para ustedes felicidades

Por favor recomienden donde puedo seguir ahondando sobre este personaje

Weiss no era judío. Era católico, incluso llevaba consigo una cruz y una biblia.